Агроэкологические аспекты переработки отходов производства методом биотехнологии

Автор: Степанова Л.П., Таракин А.В., Стародубцев В.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Агроэкология

Статья в выпуске: 4 (7), 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье дается агроэкологическая оценка различных вермикомпостов, приготовленных на основе органических и минеральных отходов производства свеклосахарной, металлургической, пищевой промышленности и коммунального хозяйства. Представлены данные о влиянии различных типов субстратов на рост и развитие рассады огурца.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123246

IDR: 147123246 | УДК: 606:631.87+602.3:595.1

Текст научной статьи Агроэкологические аспекты переработки отходов производства методом биотехнологии

Признано, что все зернобобовые культуры проявляют высокую отзывчивость на микроудобрения вообще и молибденовые в особенности. Нет общего мнения в отношении применения под зернобобовые азотных удобрений. Высказываются суждения, что зернобобовые не нуждаются в минеральном азоте (они способны обеспечить себя и другие культуры севооборота), другие - что надо применять небольшие (10. ..30 кг/га) дозы азота, третьи - признают применение средних (45...60 кг/га) доз азота, четвертые, что надо отказаться от симбиотического азота вообще и зернобобовые возделывать только на минеральном азоте, ограничиваясь урожаем 10... 15 ц/га.

На наш взгляд, фактор симбиотической фиксации азота у зернобобовых - это очевидный природный фактор, который отрицать нельзя, а надо создавать для этого процесса благоприятные условия, чтобы оптимизировать его для рационального использования в земледелии.

Наукой и практикой признается, что сидеральный пар бобовых и зернобобовых культур по своему влиянию на продуктивность растений и почв приравнивается к чистому унавоженному пару. К тому же 1 тонна органики сидерата в 2...3 раза дешевле навозной, причем сидератам можно не отводить отдельные поля, а возделывать их промежуточными культурами — на полях севооборота в свободной от основной культуры период (до посева или после уборки). Применение минеральных удобрений в такой системе земледелия приобретает подчиненное значение. Они используются только в критические периоды жизни растений и развития почвенных процессов, когда естественное восстановление почв невозможно. Это, с одной стороны, снижает уровень химизации, а с другой - значительно повышает окупаемость туков, снижает потребность в них сельского хозяйства. Кроме того, в такой системе земледелия воспроизводства почвенного плодородия и Применения удобрений, улучшается (и повышается) качество сельскохозяйственной продукции как растениеводческой, так и животноводческой, что обеспечивает получение экологически безопасной продукции.

Таким образом, главным требованием к технологиям земледелия выступают как частные вопросы возделывания культур, так и приемы получения высококачественного экологически безопасного пищевого, кормового и промышленного сырья, обоснования теоретических и практических аспектов интенсификации полеводства, уменьшения в нем техногенной нагрузки. Последнее особенно злободневно для семеноводства и выращивания в производстве зернобобовых и бобовых культур, что, с одной стороны, является необходимым элементом ландшафтного земледелия, а, с другой -требует больших затрат на защиту посевов от вредителей и болезней (обработка пестицидами). К тому в технологии возделывания зернобобовых культур требуют специальной техники, особо «узким» местом которых остается уборка. В системе мер, сокращающих техногенные нагрузки, интересны разработки по замене химических средств физическими и биологическими, а также биологически активными препаратами и подборе комплекса химических средств, имеющих при совместном применении синергический эффект. Установлено, что на все культуры положительно влияет обработка семян гуматом калия или натрия, иммуностимулятором симбион. Смесь тирама + карбосульфат + оксадик-сил в 1,5...2 раза снижает расход инсектицидов при этом значительно угнетается вредная микрофлора семян, улучшаются их посевные качества, растения защищаются от некоторых гнилей.

УДК 606:631.87+602.3:595.1 .

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА z МЕТОДОМ БИОТЕХНОЛОГИИ

Л.П. Степанова, д.е.-х.н. (ФГОУ ВПО Орел ГАУ) А.В. Таракан (ФГОУ ВПО Орел Г4У)

-

В .Н. Стародубцев (ФГОУ ВПО Орел ГАУ)

-

9 . Осадок сточных вод г. Орла: - N - 1,5%, К2О -2%, Р:О5 - 2,5%, Cwr. -43%, рН^ - 7,4...7,5;

Интенсивное применение минеральных удобрений, активно проводимое в период с 1970 до 1991 г., не только способствовало росту урожайности сельскохозяйственных культур, но и приводило к негативным явлениям, таким как снижение качества продукции, ухудшение биологических свойств почвы, загрязнение ее тяжелыми металлами. Поэтому наряду с поиском путей по снижению интенсивности деградационных процессов в пахотных почвах необходимо в земледелии интенсивнее использовать органические отходы, прошедшие стадию компостирования различными методами. В частности, для переработки органических отходов эффективно применяют метод вермикомпостирова-ния с помощью красного червя Eisenia foetida. С его помощью можно перерабатывать навоз крупного рогатого скота, свиней, птичий помет, городские отходы, в том числе осадки сточных вод, отходов пищевой и металлургической промышленности. Одно из важнейших агротехнических преимуществ вермикомпоста (биогумуса) перед традиционным подстилочным навозом - отсутствие в нем семян сорных растений и высокие технологические свойства.

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы установить экологическую и экономическую целесообразность переработки органических и минеральных отходов производства свеклосахарной, металлургической и пищевой промышленности, коммунального хозяйства методом вермикомпостирования и оценить удобрительные свойства полученных вер ми ком постов.

Объекты исследований: навоз КРС — составные части свежего навоза в основном твердые и жидкие экскременты животньк и подстилка. Химический состав навоза на соломенной подстилке %: Вода - 773; органическое вещество -20,3; азот общий - 0,45; белковый - 038; аммиачный - 0,14; фосфор - 038; калий -0,5; известь - 0,4, Жом свекловичный, экстрагированная сечка сахарной свёклы, отход свеклосахарной промышленности. Используют на корм скоту в свежем, силосованном (кислый жом) и сушёном виде. Поедается всеми видами животных. Свежий жом — водянистый корм, по общей питательности близкий к наиболее водянистым корнеплодам. Для улучшения транспортабельности и сохраняемости жом сушат. Сушёный жом выпускают заводы в виде брикетов или россыпью. Из-за недостатка протеина сушёный жом не заменяет концентрированные корма, а используется как углеводистый корм. Кислый жом получают силосованием свежего; он богаче протеином и охотнее поедается скотом. Химический состав, г: кальций - 13; фосфор - 0,14; калий - 0,8; натрий - 0,15. микроэлементы, мт: железо - 24; медь - 2; цинк - 4; марганец- 12. Лузга гречихи - отход при шелушении гречихи. Химический состав, %; сухое вещество - 89.8 , сырой протеин - 10,3, сырая клетчатка 15,1 , кальций 03; калий 0,44; фосфор 0,31; магний 0,13 г, железо 0,89 г; цинк 0,086. Де-фекат, дефекационная грязь, отход свеклосахарного производства, содержащий известь. Образуется в процессе очистки свекловичного сока. Выход дефекационной грязи 8...12% от массы перерабатываемой свёклы. В свежей де- фекационной грязи около 40% воды. Подсушенный до сыпучего состояния (влажность 25..30%) дефекат содержит (в %): извести углекислой (с примесью едкой) 60...75, органических веществ 10...15, азота 03-0,7, фосфора (Р2О5) 03-0,9, калия (К2О) 0,5...1, некоторое количество магния, серы и микроэлементов. Является хорошим известковым удобрением. Шлак - солевые отсевы алюминиевого шлака (ОАО «Мценского Завода Алюминиевого Литья» г. Мценск) выпускаемых по ГОСТу - 1639-79. Химический состав (%): А1 -2,82; А12О) - 16,26; Si - 4,90; Mg -1,74; Fe -1,70; Мп - 0,15; Zn - 0,64; SO4- 0,28; Си - 0,66; Ca- 0,2; Na - 2,42; К - 3,74; Ci - 2,00; Cd - 0,004; Ti - 0,085; Sn -0,018; pH^.- 8. Цеолит - Хотынецкого месторождения имеют следующий химический состав (%): SiO2 - 72,85; ТЮ2-0,57; А120з- 10,41; Fe2O3-3,64; СаО- 1,52; К2О-1,70. Емкость катионного обмена достигает - 600 мэк/100 г. рН^-83.

Для вермикомпостирования использовали гибрид красного Калифорнийского червя (Etsenia Andrei).

Опыт и лабораторные исследования эффективности метода вермикомпостирования в переработке отходов производства проводили на кафедре земледелия Орловского Государственного Аграрного Университета.

Опыт № 1: Влияние различных отходов производства в составе субстратов на состав и свойства вермн-компостов. Опыт заложен в деревянных ящиках размером 50x50x25см.

Варианты опыта:

-

1. Лузга гречихи + дефекат + шлак (60:20:20)

-

2. Лузга гречихи + дефекат + цеолит + шлак (40:35:10:15)

-

3. Лузга гречихи + жом + шлак (25:50:25)

-

4. Лузга гречихи + жом + цеолит (25:50:25)

-

5. Навоз КРС + жом + цеолит (25:50:25)

В ходе опыта изучали:

-

1. Агрохимические свойства вермикомпостов на основе отходов производства и цеолитов.

-

2. Содержание тяжелых металлов и их формы в составе верм и ком постов.

-

3. Численность и структуру микроорганизмов, находящихся в вермикомпосте.

-

4. Экологоэкономическую эффективность переработки отходов производства методом вермикомпостирования.

3. Органический субстрат (лузга + ОСВ) 70:30 без червя 4. Биогумус (лузга + ОСВ) 70:30

Опыт № 2 Агроэкологическая оценка влияния различных типов субстратов на рост и развитие рассады огурца. Опыт заложен в пластиковых горшочках.

1. Органический субстрат (лузга + навоз) 50:50 без червя 2. Биогумус (лузга + навоз) 50:50

Многочисленные исследования, проведённые за рубежом, показывают, что применение технологии переработки навоза с помощью дождевых червей имеет ряд преимуществ перед традиционной технологией утилизации органосодержащих отходов, а именно: гранулированные гумусные удобрения как продукт жизнедеятельности вермикультуры превосходят навоз в 4...8 раз.

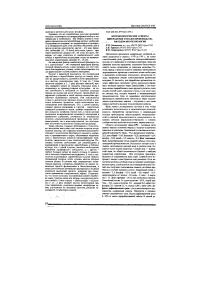

Нами был использован метод вермикомпостирования для переработки отходов крупяной промышленности, сахарного завода, металлургической промышленности и органоминеральные удобрения. Химический анализ верми-компостов показал, что все вермнкомпосты харакгеризуют- ся слабощелочной реакцией среды pH 7,6...8,2; содержание зольных элементов во всех вариантах изменяется незначительно 63,4—71 % (рис. 1,2). Питательная ценность верми-компостов определяется содержанием азота, фосфора, калия, так содержание общего азота колеблется в пределах 0,68-1,2%; в том числе количество нитратного азота составило 25 мг/кг в вермикомпосте на основе лузги гречихи в сочетании с жомом и цеолитом. Самое максимальное содержание нитратного азота установлено в вермикомпостах на основе сочетаний лузги гречихи с дефекатом и шлаком -1051 мг/кг. Общее содержание фосфора и калия в компостах составило: для фосфора - 0,36-0,78% и калия -0,6-2,54%, количество подвижных их форм резко изменялось в зависимости ст состава компостируемых компонентов.

По сумме химических показателей выделяется вариант «навоз + жом + цеолит» с высокими значениями по всем показателям.

Содержание подвижных форм фосфора было минимальным в компосте на основе лузги гречихи, жома, шлака - 15 мг/100г, максимальное количество фосфора - 468 мг/100г установлено в вермикомпосте на основе навоза в сочетании с жомом и цеолитом. Наибольшая влажность наблюдалась в вермикомпостах с использованием жома и достигала значения 57,3 %.

Для всех исследуемых верм и ком посте в установлено высокое содержание подвижного калия, его количество изменялось в пределах 405...1684 мг/100г, при этом самая максимальная концентрация подвижного калия получена в компосте на основе навоза в сочетании с жомом и цеолитом.

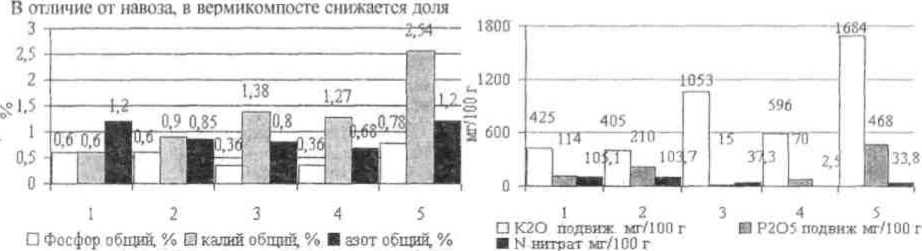

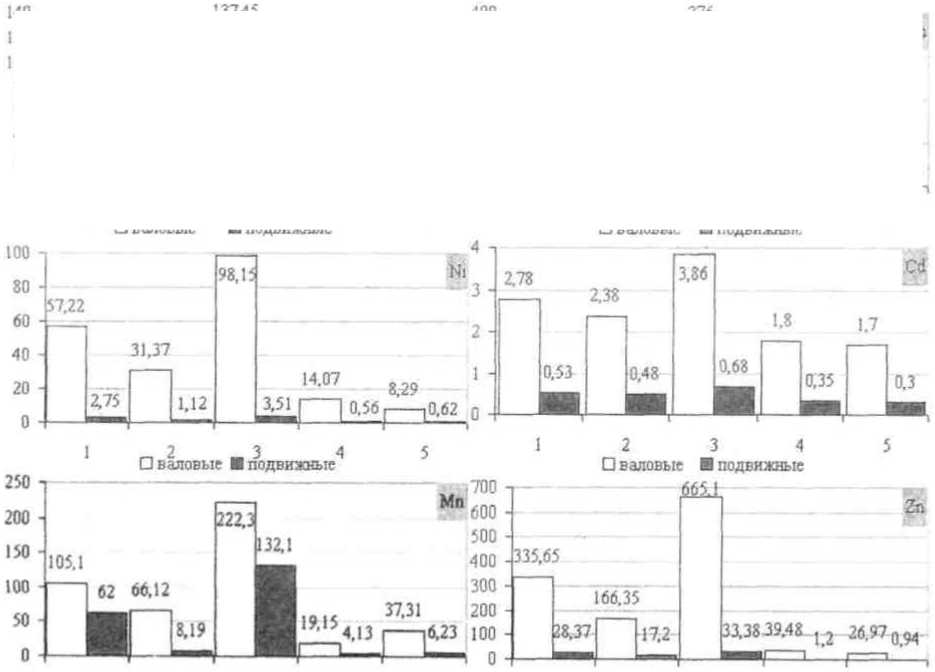

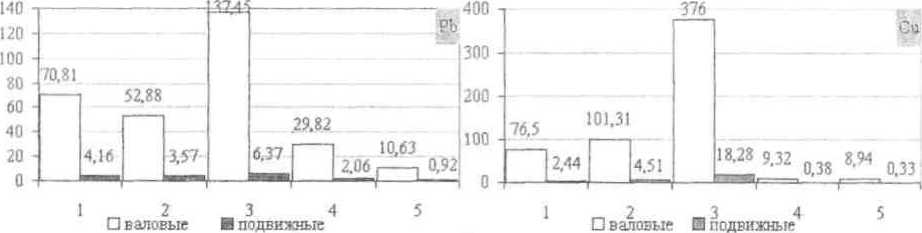

В оценке качества вермикомпостов на основе отходов производства важное значение имеет содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов.

Результаты исследований показали, что валовые количества тяжелых металлов в изучаемых вермикомпостах изменяются как в зависимости от состава перерабатываемых компонентов, так и от характера самого металла, но все равно не превышает ПДК по всем вариантам.

Наибольшее валовое содержание тяжелых металлов выявлено практически по всем исследуемым металлам в вермикомпосте на основе гречихи, жома и шлака, в составе которого количество валовых форм металлов достигало свинца - 137,4, кадмия - 3,86, меди - 376, цинка - 665, никеля - 98, марганца - 222 мг/кг, что превышает валовое содержание этих металлов в вермикомпосте на основе «навоза - жома - цеолита» по свинцу в 12,9 раза, меди в 42 раза, цинка в 25 раз, никеля в 12 раз, что позволяет сделать вывод о том, что основным источником тяжелых метаплов являются шлаковые отходы, металлам в вермикомпосте на основе гречихи, жома и шлака, в составе которого количество валовых форм металлов достигало свинца - 137,4, кадмия - 3,9, меди - 376,0, цинка - 665,0, никеля - 98,0, марганца - 222,0 мг/кг, что превышает валовое содержание этих металлов в вермикомпосте на основе «навоза - жома -цеолита» по свинцу в 12,9 раза, меди в 42 раза, цинка в 25 раз, никеля в 12 раз, что позволяет сделать вывод о том, что основным источником тяжелых металлов являются шлаковые отходы. Основной формой поступления тяжелых металлов в растения является подвижная форма. Исследования содержания подвижных форм тяжелых металлов изу-чаемьгх вермикомпостов на основе отходов производства показали, что образование подвижных форм металлов зависит от состава перерабатываемых компонентов в верми- компостах и пргфоды металла Так исследованиями показано, что содержание подвижных форм металлов составляет 3...5 % от валового количества по всем изучаемым металлам, кроме кадмия (17,6%) и марганца (59,4%) при этом, наибольшая концешршшя подвижных форм металлов установлена в вермикомпостах на основе «лузги - жома -шлака».

Ни в одном из исследуемых вермикомпостах не выявлено подвижных форм ртути и мышьяка.

Численность агрономически полезных микроорганизмов в всрмикомпосте выше, чем у исходных компостов. Состав микрофлоры зависит от состава субстрата, это влияет на многие свойства вермнкомпостов.

грибного мицелия, но возрастает доля функционально активного мицелия актиномипетов; в группе бактерий доминируют предсгав1ггели актиномицетной линии, средн грибов преобладают активные целлюлозоразрушающие виды, которые не токсичны и не патогенны для растений, а напротив, обладают антагонистическим эффектом по отношению к фитопатогенным микроорганизмам.

Микробиологический анализ полученных вермиком-посгов показал, что численность и групповой состав микроорганизмов зависит от состава компостов, гак самая максимальная численность микроорганизмов использующих органические и минеральные формы азота установлена в всрмикомпосте на основе «Навоз + жом * цеолит».

Варианты опыта; 1 - лузга * дефекат + шлак; 2 - лузга + дефекат + шлак -г цеолит; 3 - лузга ^ жом + шлак; 4 - лузга + жом * цеолит; 5 - навоз + жом * цеолит

Рисунок 1 - Агрохимические показатели свойств вермнкомпостов

О валовые И подвидэзые □ валовые Я подвижные

Варианты опыта: I - лузга + дефекат t шлак; 2 - лузга + дефекат + шлак • цеолит: 3 - лузга т жом + шлак; 4 - лузга * жом + цеолит; 5 - навоз + жом л цеолит

Рисунок 2 - Влияние различных сочетаний удобрительных форм на основе отходов производства и природных цеолитов на валовое содержание и концентрацию подвижных форм тяжелых металлов (мг/кг)

Самая высокая численность целлюлозоразлагающих микроорганизмов установлена в верм и компостах на основе «лузга + дефекат + шлак» 5055x101 КОЕ/г и «лузга + дефекат + шлак + цеолит» 7164xi0) КОЕ/г, в этих же вермикомпостах самая наименьшая численность грибной микрофлоры. В вариантах с использованием цеолитов общая численность возрастает. При этом изменение в структуре микроорганизмов происходит за счет форм, использующих минеральные соединения азота.

Микробные сообщества обладают высокой чувствительностью к антропогенному вмешательству и служат индикаторами экологического состояния почвы. Проведенные нами исследования по установлению влияния шлака, цеолита, дефеката, жома, лузги гречихи в составе органоминеральных субстратов вермикомпо-стирования показали, что численность бактерий - аммонификаторов, участвующих в аммонификации белков и полипептидов изменяется в зависимости от качественного состава субстрата.

Высокая микробиологическая активность всех испытуемых верм и ком посте в на основе отходов производства обусловливает их удобрительное воздействие на почвенную биоту и повышение биологической активности почвенной среды и её продуктивности.

Таким образом, вер ми компостирование является экологически безопасным биотехнологическим приемом переработки органических и минеральных отходов и получения агрономически ценных органоминеральных удобрительных форм.

Создание экологически чистых технологий выращивания посадочного материала, материала овощных культур в настоящее время проблематично. Для получения посадочного материала в качестве питательного субстрата используют различные органические добавки - торф, навоз. В проведенных нами исследованиях была изучена возможность использования технологии вер-микультнвирования в переработке в бишуму с отходов крупяной промышленности (лузга гречихи) и коммунального хозяйства (осадок сточных вод г. Орла).

Как видно из данных таблицы 1 органические субстраты отличаются по содержанию углерода, азота, фосфора и калия в зависимости от условий их трансформации и качества исходного органического вещества. Наибольшее количество углерода отмечается в органическом субстрате из гречишной лузги и навоза в соотношении 50:50 по массе, и разлагающемся без участия гибрида красного калифорнийского червя. Содержание органического углерода достигало 22%, что в два раза превышает количество органического углерода в субстрате из лузги гречихи и осадка сточных вод (70:30 %), также установлены увеличение показателей в содержании таких важных элементов питания, как азот, фосфор и калий. В опытах показана возможность использования лузги гречихи и осадка сточных вод в качестве субстрата вермикультуры.

Установлено, что в биогумусе происходит незначительное снижение в содержании углерода органических веществ на 1,6...2,0%, а в содержании азота, фосфора и калия на 0,1 ...0,4% в зависимости от вида исследуемого субстрата.

При этом различия в показателях оценки органических субстратов при переработке червями и без них для органических отходов из лузги и осадка сточных вод незначительные. Таким образом, биогумус, полученный на основе отходов производства характеризуется хорошими показателями, что дает возможность использования его в условиях защищенного грунта.

|

Таблица 1 - Химический состав органических субстратов в зависимости от условий компостирования |

||||||

|

Варианты опыта |

pH™ |

% |

||||

|

РА |

К2О |

^обш. |

Сорг |

Влажность |

||

|

1. Субстрат без червя (лузга+навоз) 50:50 |

6,4 |

1,19 |

2,26 |

1,76 |

22,0 |

25,9 |

|

2 .Биогумус (лузга+навоз) 50:50 |

6,4 |

0,84- |

1,93 |

1,33 |

20,4 |

36,2 |

|

З.Субстрат без червя (лузга+ОСВ) 70:30 |

6,6 |

0,96 |

0,62 |

0,76 |

12,1 |

7,3 |

|

4. Биогумус (лузга+ОСВ) 70:30 |

6,7 |

0,87 |

0,52 |

0.86 |

10,1 |

5,2 |

|

HCPos |

0,20 |

0,12 |

0,11 |

0,18 |

2,25 |

0,72 |

Опыты с органическими субстратами были проведены для выращивания рассады огурца в лабораторных условиях (табл. 2). Результаты этих исследований показали, что на биогумусе масса растений огурца была выше, чем на прокомпостированном органическом субстрате без участия червей. При этом растения рассады огурца, выращенные на субстрате из лузги и навоза отличались наибольшей биомассой - 18,79 и 20,10 г, в то время как растения, полученные на субстрате из лузги и осадка сточных вод, имели сырую биомассу почти в 2...2,5 раза меньше - 6,65...8,97 г. ■

Таблица 2 -Влияние органических субстратов на нако пление биомассы растений огурца _______________

|

Варианты опыта |

Масса pacrei [ия, г |

Интенсивность накопления, г/суг |

||

|

сырая |

сухая |

сырой биомассы |

сухой биомассы |

|

|

1 Субсграг без червя (лузга+навоз) 50:50 |

18,79 |

0,72 |

0,78 |

0,03 |

|

2.Биотумус (лузга + навоз) 50:50 |

20.10 |

2,04 |

0,83 |

0,08 |

|

З.Субстрат без червя (лузга+ОСВ) ТОО |

6,65 |

1,78 |

027 |

0,07 |

|

4,Биотумус (лузга+ ОСВ) 70:30 |

6,97 |

226 |

0,37 |

0,09 |

Интенсивность среднесуточного накопления сырой биомассы была на биогумусе из лузги и навоза самой высокой - 0,83 и 0,37 на биогумусе на основе лузги гречихи и осадка сточных вод. Интерес представляют данные по применению накопления сухого вещества растениями рассады огурца. Как видно из данных таблицы 2, растения, выращенные на биогумусе из лузги и осадка сточных вод, имели самую большую величину сухого вещества в условиях опыта - 2,26г, а на биогумусе из лузги и навоза -2,04 г. Биомасса сухого вещества в растениях рассады огурца, выращенных на невермикомпостированных субстратах была меньше 0,72 и 1,78г.

Интенсивность накопления сухого вещества была самой высокой на биогумусе - 0,08...0,09 г/сутки и на органическом субстрате из лузги гречихи и отходов коммунального хозяйства.

Результаты исследований показали, что биогумус вызывает более интенсивное формирование фитомассы растений рассады огурца. Сравнение высоты растений в зависимости от характера компостирования и качества субстрата (табл. 3) позволяет констатировать следующее растения рассады огурца, выращенные на биогумусе из лузги и осадка сточных вод имели на 17,2% выше содержание хлорофилла в листьях и на 39,9% больше площадь листовой по- верхносги, чем растения, полученные на биогумусе из лузги и навоза. Количество хлорофилла н листовая поверхность растений на биогумусе были на 2435 мг на 100 г выше, чем в растениях на прокомпостированном орфическом субстрате Ю лузги и осадка без участия червей На органических субстратах из смеси лузги и навоза, непод-вергшихся вермнкомпостмрованию, растения рассады огурца отличались большей высотой - 17,0 см, листовой поверхностью - 24,6 дм и количеством хлорофилла -18235, чем растения на биогумусе из того же органического субстрата. При этом иотенсивность роста растений была установлена самой наибольшей для биогумуса из субстрата в составе лузпз и осадка сточных вод Различия в эффективности орфических субстратов обусловлены как количественными показателями в содержании углерода, азота, фосфора и калия, так и качественными изменениями в составе органических веществ исходных компонентов субстрата и образуемых в процессе их трансформации.

Таблица 3 - Влияние органических субстратов на рост

|

и развитие рассады огурца |

||||

|

Варианты |

Высота растении см |

Кол-во листьев, шт |

[Ьюшадь ЛИСТОВОЙ поверхности, дм2 |

Содержите хлорофилла мг на 100 г сырого в-ва |

|

1 .Субстрат (хз черня (тага t навоз) 50:50 |

17,0 |

5 |

24.6 |

18235 |

|

2 Биогумус (пула + навоз) 50:50 |

143 |

5 |

213 |

17038 |

|

3 Субстрат без черня (лузга з ОСВ) 70:30 |

125 |

4 |

19.4 |

158.00 |

|

4 Биогумус (лума *ОСВ) 7030 |

2,ч.| |

3 |

29.8 |

200.00 |

Таким образом, биогумус (вермнкомпост) на основе отходов производства крупяной промышленности и коммунального хозяйства в составе питательных грунтов обусловливает интенсивное формирование фито массы растений и получение рассады огурца высокого качества.

Исследования показали, что переработка отходов производства методом верми компостирован ня является экономически выгодным и экологически безопасным приемом утилизации отходов, обеспечивающим высококачественным удобрением - биогумусом и биомассой червей и получение прибыли в размере 503,9 тыс. рублей, а рентабельности 220,5 %.

В связи с этом рекомендовал, метод вер ми компостирования для переработки отходов крупяной (лузга), сахарной (жом, дефект), металлургической (шлаки) промышленности и животноводства (навоз), с целью получения верми-компостов - биогумуса и биомассы червя.

Для улучшения качества компостируемых субстратов рекомендовать использование добавок природных цеолитов в составе компостов.

При организации вермихозяйства, четко определить доминирующее направление, цель, задачи и объем конечного продукта.