Агроэкологическое значение защитных лесных насаждений в Нижнем Поволжье

Автор: Иванцова Елена Анатольевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Установлена положительная роль защитных лесных насаждений в поддержании стабильности биотических сообществ и обеспечении стабилизации фитосанитарной обстановки в агролесоландшафтах степной и полупустынной зон Нижнего Поволжья. Анализ многолетних данных свидетельствует о том, что в целом численность вредного комплекса на полях озимой пшеницы и горчицы сарептской в системе лесных полос ниже, чем в открытых агроценозах в среднем на 20,6 % и 16,2 % соответственно. Отмечены закономерности распределения вредных и полезных насекомых в зерновых и горчичных агроценозах. Полученные данные по распределению вредных насекомых и их концентрации в облесенном поле дают основание включить в систему защитных мероприятий краевые обработки агроценозов лесоаграрного ландшафта. Установлено, что наличие полезащитных лесных полос в Волгоградской области создает благоприятные условия для развития и накопления энтомофагов на полях, что приводит к ограничению массового размножения вредителей и уменьшению их вредоносности. Выявлены существенные различия в распространении и развитии болезней в лесозащищенных агроценозах и необлесенных полях. Максимальные значения развития комплекса болезней на озимой пшенице наблюдаются в прилегающих к лесным полосам зонах (I и III), минимальное - в середине поля, средневзвешенные значения развития болезней по облесенному полю меньше, а в некоторых случаях незначительно отличаются от данных в необлесенном поле.

Полезащитные лесные насаждения, агролесоландшафт, энтомофаунистические сообщества, энтомофаги, фитофаги, патогенная микрофлора, нижнее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/14967515

IDR: 14967515 | УДК: 330:502.174(470.4)

Текст научной статьи Агроэкологическое значение защитных лесных насаждений в Нижнем Поволжье

Экологическое и агрономическое значение защитных лесных насаждений общепризнано. Лесные полосы, оказывая влияние на режим ветра в приземном слое воздуха, уменьшают его скорость, изменяют структуру, а иногда и направление воздушного потока. Полезащитные лесные полосы оказывают влияние на температуру и влажность воздуха (см. таблицу); весной в приполосной зоне теплее, а летом прохладнее. В целом на облесенном поле температура воздуха ниже, чем в необлесенном на 2-4 °С, температура почвы – на 1–5 °С; влажность воздуха под защитой полос выше на 2–3 %. На межполосных полях создаются лучшие условия перезимовки сельскохозяйственных культур и обеспечивается лучшая влагозарядка почвы весной. Распределение снега зависит от конструкции полосы. Более равномерно распределяют снег полосы продуваемой конструкции. В непродуваемых полосах снег скапливается большими сугробами в самой полосе и в приполосной зоне, что задерживает весенние полевые работы. Зона распределения снега у ажурной полосы занимает промежуточное положение, среднее между продуваемой и непродуваемой полосами. На участках с лесными насаждениями уменьшается вынос питательных элементов: аммиачного азота на 0,48–0,95 кг/га, нитратного азота на 0,26–0,39 кг/га, фосфора на 0,23–0,34 кг/га и калия на 3,4–5,3 кг/га. На полях в системах лесных полос наблюдается повышение урожайности сельскохозяйственных культур во всех природно-климатических зонах. Так, дополнительный урожай зерновых составляет в среднем 15–25 %, технических культур – 20–35 %, овощных – 30–50 %. Наибольшее повышение урожайности полевых культур отмечается в засушливые годы. Необходимо также отметить роль лесонасаждений в снижении техногенного загрязнения территории, в частности тяжелыми металлами и радионуклидами [1]. Лесополосы оказывают и отрицательное влияние на близко расположенную территорию, которое выражается в теневом и корневом угнетении посевов, образовании сугробов, заминании растений на поворотных полосах. Это явление проявляется, как правило, 1,5 Н (до 50 м от лесополосы), поэтому в ряде случаев вдоль лесополос размешают ленточные посевы многолетних трав.

Биотическое значение лесных полос определяется комплексом факторов: конструкцией, породным составом, расположением по отношению к направлению господствующих ветров, возрастом и др. Формирование качественно новой экологической среды влияет на видовой состав и структуру фаунистических сообществ, и в первую очередь на такую многочисленную группу животных, как насекомые, являющихся одним из важнейших компонентов агроэкосистемы.

Лесная растительность, в соответствии со своими биоэкологическими особенностями, в значительной степени определяя микроклиматическую обстановку на прилегающих сельскохозяйственных угодьях, выступает как важный пищевой фактор для энтомофагов и способствует поддержанию развития ряда видов-полифагов на промежуточных хозяевах, служит местом укрытия насекомых в неблагоприятные периоды и т. д. [2; 3]. Как указывал В.Н. Виноградов, «защитные лесные насаждения на сельскохозяйственных угодьях являются средством восстановления биоэнергетического потенциала, важнейшим фактором биологического благоустройства» [4, с. 62]. Экологические особенности лесоаграрных экосистем определяют ход динамических процессов в популяциях насекомых и скорость роста численности полезной биотической компоненты.

Выяснение сущности воздействия лесных полос на полевую энтомофауну имеет принципиальное значение в более полной оценке их агроэкологической роли и является одним из важнейших условий совершенствования стратегии и тактики управления численностью вредителей.

Экологическая эффективность защитных лесных насаждений в степных районах РФ

|

Основные показатели |

Открытая территория |

Агролесоландшафт |

|

|

Запасы воды в снеге, мм |

70–80 |

110–120 |

|

|

Впитывание воды в почву, мм |

58–63 |

11–108 |

|

|

Поверхностный сток, мм |

19–20 |

6–7 |

|

|

Смыв почвы, м3/га |

3,0–4,0 |

0,5–0,7 |

|

|

Суммарное испарение влаги за вегетационный период, мм |

750–760 |

625–640 |

|

|

Относительная влажность воздуха в 13 ч в июле, % |

Метеонорма |

25–28 |

30–34 |

|

Засушливые годы |

14–15 |

20–22 |

|

|

Количество видов животных, шт. |

35–60 |

83–149 |

|

|

Зоомасса территории, кг/га |

1,8–1,9 |

3,6–8,9 |

|

Лесополосы выступают фактором, оказывающим опосредованное влияние на энто-мофауну окружающих полей через изменение микроклиматического режима на поверхности почвы, к которому почвенные насекомые очень чувствительны и реагируют изменением как численности, так и видового состава даже на слабые различия участков одного поля. Имеющаяся в научной литературе информация о влиянии лесных полос на энтомо-фауну и микрофлору прилегающих экосистем свидетельствует об их высокой биологической эффективности. После работ А.П. Мельниченко, который определил лесополосы как место локализации вредных насекомых [12], многие авторы признавали роль лесополос как накопителей вредной черепашки, земляных блошек и других вредителей сельского хозяйства, в то же время они отмечали положительное действие лесополос на полезную фауну – паразитов и хищных насекомых. В исследованиях А.Я. Понуровского отмечается, что лесополосы в качестве стации переживания и перезимовки оказывают дифференцированное влияние на насекомых: процент гибели при зимовке здесь полезных насекомых ниже (12,9 %), чем вредных (47 %) [13].

Хотя фрагментарных сведений, касающихся роли лесонасаждений в активизации механизмов саморегуляции агроэкосистем, опубликовано немало, впервые наиболее полно освещены экологические аспекты управления фитосанитарным состоянием лесоаграрных ландшафтов аридной зоны М.Н. Белицкой [3]. Автором определено влияние лесных полос на фауну зернового поля в степной и сухостепной зонах страны, установлены закономерности формирования энтомофаунисти-ческих сообществ в лесозащищенных агроценозах и пространственного распределения насекомых в межполосном поле. Формирование богатой трофической базы в лесополосах, как отмечает исследователь, вызывает увеличение численности паразитических насекомых на прилегающих полях в 1,2–3,0 раза и повышение степени паразитирования важнейших вредителей на 39,2–71,6 %. Наряду с этим происходит нарастание плотности популяций таких хищников, как мухи-журчалки, кокцинел-лиды, на 23,6–87,7 %. Общее количество полезной энтомофауны в облесенной местности превышает ее численность в степи в среднем на 37–45 %. Так, например, на облесенных полях в течение трех лет тлевых коровок было в 6–7 раз больше, чем на посевах открытой степи, вследствие того, что жуки летнего поколения не улетали на зимовку в отдаленные места, а оставались зимовать под растительными остатками лесополос. На облесенных полях в период вегетации сельскохозяйственных культур численность хищных жужелиц в среднем в 2,6 раза выше, чем в открытой степи, поскольку основная масса их является мезофильными насекомыми и концентрируется вблизи лесополос, где более влажные почва и воздух, больше затенения, меньше инсоляции. Полезащитные лесополосы обогащают фауну полей дождевыми червями, навозниками, стафилинидами, хищными многоножками, пауками. Защитные полосы и их опушки представляют собой буферные зоны, в которых природные популяции энтомофагов адаптируются к новым условиям и пополняют механизмы саморегуляции, обеспечивая долгосрочную стабилизацию фитосанитарной обстановки аг-ролесоландшафта в целом.

Поскольку лесомелиоративное обустройство аграрных территорий является одним из определяющих принципов экосистемной защиты растений, необходимо иметь информацию о влиянии лесных полос на численность и распределение насекомых в агроценозах, что позволит получить дополнительные сведения об их экологии и оптимизировать системы защиты сельскохозяйственных культур.

Многолетние исследования проводили в полупустынной зоне светло-каштановых почв (Светлоярский район Волгоградской области) в пшеничных и горчичных агроценозах, расположенных в системе вязовых 5-рядных лесополос со смородиной золотой. Анализ многолетних данных свидетельствует о том, что в целом численность вредного комплекса на полях озимой пшеницы и горчицы сарептской в системе лесных полос ниже, чем в открытых агроценозах. Так, численность основных фитофагов в лесозащищенных агроценозах озимой пшеницы и горчицы сарептской была ниже, чем в открытых, в среднем на 20,6 % и 16,2 % соответственно.

Появление богатой трофической базы для дополнительного питания, сети разнообразных и взаимосвязанных экологических ниш в сочетании с рядом других позитивных факторов создает оптимальные условия для существования жизнеспособных популяций полезной биоты, что адекватно сказывается на ее численности. Так, суммарное обилие энтомофагов (паразитов и хищников) в лесозащищенных посевах озимой пшеницы колеблется на уровне 23,3–29,8 тыс. экз./га, что в 1,5–3,7 раза превышает аналогичный показатель на необлесен-ных полях. В горчичных лесозащищенных агроценозах численность энтомофагов составляет 25,3–41,4 тыс. экз./га, что в 1,6–3,9 раза превышает аналогичный показатель на необлесен-ных полях. Следует отметить, что плотность полезной энтомофауны в горчичных агроценозах, особенно паразитов в период цветения культуры, значительно выше по сравнению с зерновыми агроценозами. На цветущей горчице можно встретить многих энтомофагов, таких как Trissolcus grandis Thoms., Ooencirtus telenomicida Vass, Telenomus chloropus Thoms., Sphaerorophoria scipta L., Collyria coxator Vill, Eupteromalus sp., Bracon sp., Syrphus ribesii L., S. аrcuatus Fall., S. luniger Mg., Episyrphus sp. и др. Опушечные биотопы служат местом резервации насекомых, в первую очередь полезных и индифферентных видов. Наиболее высокой численности здесь достигают представители семейств Ichneumonidae, Braconidae, Syrphidae, Bombyliidae, Tachi-nidae, Apidae и др.

Таким образом, наличие полезащитных лесных полос в Волгоградской области создает благоприятные условия для развития и накопления энтомофагов на полях, что приводит к ограничению массового размножения вредителей и уменьшению их вредоносности.

Анализ научной литературы [3–5; 7; 8; 11] свидетельствует о неравномерном размещении многих видов насекомых в пределах поля. Особенно часто наблюдаются скопления насекомых по краям полей. Ряд исследователей объясняют данную ситуацию влиянием прилегающих биотопов, в том числе искусственных насаждений. Скопления фитофагов приводят к повышению их вредоносности, и во многих случаях потери урожая в большей степени зависят от характера распределения вредителей, чем от количества поврежденных растений.

В результате проведенных нами исследований по изучению пространственного распределения основных вредителей горчицы са-рептской на поле в системе лесных полос было выявлено, что выбор оптимальных условий для заселения агроценозов каждым из вредителей определялся их экологическими особенностями и микроклиматом облесенного поля. Как известно, на полях, защищенных лесными насаждениями, микроклимат приобретает особенности мезофитности (увеличение влажности воздуха, уменьшение скорости ветра и т. д.), а с удалением от них, в центральной части посева, возрастают черты ксерофитности.

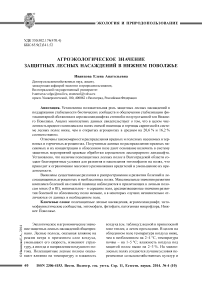

Проведенные исследования позволили установить, что суммарная численность всех фитофагов горчицы сарептской значительно выше на краевой зоне поля, чем в середине его (см. рис. 1). Наиболее равномерное распределение отмечено для капустной моли, крестоцветные клопы в фазу розетки концентрируются в краевой зоне поля, а затем происходит их перераспределение по всей площади поля. Характерно, что в годы невысокой численности пороговый уровень экономической вредоносности этих фитофагов наблюдается преимущественно в краевой полосе поля. Это свидетельствует о возможности ограничения химической борьбы с ними локальными обработками посевов. Краевые обработки пестицидами эффективны в том случае, когда их проводят до расселения вредителей по всей площади поля.

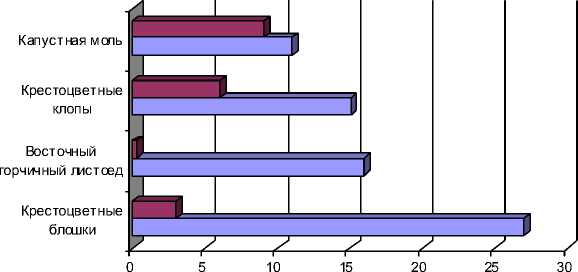

Нами установлено, что биоценотическая роль паразитических насекомых также изменяется по зонам поля. Из рисунка 2 видно, что с третьей декады мая по третью декаду июня больший процент зараженных яиц наблюдается в краевой зоне посева, затем теленоми-ны, постепенно заселяя срединную часть поля, способны заражать свыше 60 % поздних яйцекладок вредителя.

Таким образом, результаты исследований особенностей распределения вредной энтомо-фауны в агроценозах лесоаграрного ландшафта показали, что на полях под защитой лесных полос плотность фитофагов не превышала, а в отдельные годы была ниже, чем на необлесен-ных полях. Было выявлено, что распределение и заселение посевов фитофагами определялось микроклиматом облесенного поля в соответ-

□краевая полоса поля

□середина поля

Рис. 1. Численность основных вредителей горчицы сарептской в различных зонах поля в фазу розетки, в среднем за 3 года, шт./м2

3-я декада 1-я декада 2-я декада 3-я декада 1-я декада 2-я декада мая июня июня июня июля июля

—f— краевая зона поля —■— середина поля

Рис. 2. Динамика зараженности яйцеедами яиц клопа-черепашки на озимой пшенице в системе лесных полос (Светлоярский район, 2007 г.)

ствии с биоэкологическими особенностями насекомых. Максимальное количество фитофагов на горчице сарептской концентрировалось на участках посева, прилегающих к лесным полосам. Полученные данные по распределению вредных насекомых и их концентрации в облесенном поле дают основание включить в систему защитных мероприятий краевые обработки горчичных агроценозов лесоаграрного ландшафта.

Как известно, агроценозы представляют собой упрощенную экосистему и характеризуются бедным флористическим составом как высших растений, так и микрофлоры. В результате многолетних маршрутных и стационарных исследований видового состава возбудителей заболеваний зерновых колосовых культур (пшеницы и ячменя) установлено, что роль основных эндемичных микромицетов выполняют листовые фитопатогены (ржавчинные, мучнисторосяные и другие грибы) и возбудители корневых гнилей, интенсивное развитие которых традиционно отмечается в годы резкого колебания градиента почвенной влажности. Увеличилась частота встречаемости септориза и аскохитоза, ранее малораспространенных патогенов из числа слабых эндемиков. Доля их в комплексе листовых фитопатогенов за последние пять лет увеличилась с 5,5 до 18,4 %, что подтверждает возросший вирулентный потенциал возбудителей. Довольно серьезную угрозу урожаю зерновых культур могут создавать и другие болезни, среди которых прогрессирующее значение имеют головневые заболевания. Следует отметить, что ситуация с головней на протяжении пос- ледних лет в области остается серьезной, уровень инфицированности не снижается, а кое-где даже повышается.

Исследованиями, проведенными в различных агроклиматических зонах Е.А. Крюковой, Л.Т. Персидской [7], Е.А. Крюковой, Т.С. Плотниковой [8], Е.А. Крюковой, М.Н. Белицкой [9; 10], выявлены различия в распространении и развитии патогенной микрофлоры в лесозащищенных агроценозах и необлесенных полях. Авторами установлено, что миграция спор возбудителей инфекции и распределения их по экологическому профилю биотопа зависят от конструкции ландшафта. Защитные лесные полосы являются барьером, препятсвующим переносу и миграции инфекции, в первую очередь аэрогенной. Под пологом лесополос с заветренной стороны содержание спор патогенной микрофолоры снижается в 3–8 раз в зависимости от параметров насаждений, что обусловливает неравномерное распределение микрофлоры по межполосному полю. Кроме того, важными метеорологическими факторами, влияющими на развитие патогенов, являются влажность, наличие капельно-жидкой влаги, температура воздуха и освещенность, которые в лесоарграрных экосистемах, особенно в шлейфовых зонах, более оптимальны. Установлено, что поражение болезнями сельскохозяйственных культур повышается с увеличением рядности защитных лесополос и с изменением конструкции от в различной степени продуваемой до плотной. Формирование оптимальных по параметрам систем, использование межфациальных особенностей формирования микробоценозов способствуют, по мнению Е.А. Крюковой и М.Н. Белицкой, совершенствованию приемов регулирования численности патогенной и полезной микрофлоры [8].

В своих исследованиях, проводимых в полупустынной зоне светло-каштановых почв в пшеничных агроценозах, расположенных в системе вязовых 5-рядных лесополос со смородиной золотой, мы продолжили изучение особенностей формирования микро-боценоза в системе лесных полос. Обследование посевов и отбор образцов для анализа на поражение болезнями в облесенных полях озимой пшеницы проводили по зонам, в пределах которых условия более однородны: I зона – 0–10 Н, II зона – 10–25 Н, III зона – 0–5 Н – с наветренной стороны, где Н – высота лесополосы.

Доминирующими патогенами в пшеничном агроценозе в годы исследованиий были возбудители бурой листовой ржавчины, корневых гнилей, мучнистой росы. При изучении распространения и развития этих заболеваний в облесенном поле нами отмечены неравномерное распределение их по зонам межполосной клетки и различия в сравнении с необле-сенным полем.

Как показали наши исследования, развитие бурой ржавчины на озимой пшенице в I зоне составило 16,1 %, во II зоне – 5,1 %, в III зоне – 14,2 %, мучнистой росы – соответственно 4,6 %, 3,3 % и 3,5 %, корневых гнилей – 8,4 %, 6,4 % и 7,7 %. Среди прилегающих к полосам зон особенно выделяется I зона, где показатели развития болезней самые высокие, а самые низкие (ниже контроля) – во II зоне. Средневзвешенный процент развития болезней несколько ниже в облесенном поле, чем в открытом, в пределах 0,4–4,2 %.

Таким образом, отмечается следующая закономерность распределения патогенной микрофлоры озимой пшеницы под защитой лесных полос: максимальные значения развития болезней наблюдаются в прилегающих к лесным полосам зонах (I и III), минималь-ное– в середине поля, средневзвешенные значения развития болезней по облесенному полю меньше, а в некоторых случаях незначительно отличаются от данных в необле-сенном поле.

В результате проведенных исследований по влиянию лесных полос на численность, распределение энтомофауны и развитие патогенной микрофлоры можно сделать вывод об их положительной роли в поддержании стабильности биотических сообществ и обеспечении долгосрочной стабилизации фитоса-нитарной обстановки агроценозов. В связи с дифференциацией качественного и количественного состава фауны и микрофлоры на полях, защищенных лесными полосами, необходимо изменить тактику проведения активных защитных мероприятий против вредных объектов путем перехода от сплошных обработок к локальным.

Список литературы Агроэкологическое значение защитных лесных насаждений в Нижнем Поволжье

- Агролесомелиорация/Е. А. Литвинов . -Волгоград: Нива, 2008. -244 с.

- Белицкая, М. Н. Фауна энтомофагов в лесоаграрных ландшафтах аридной зоны/М. Н. Белицкая, Е. А. Иванцова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2012. -№ 2. -С. 50-55.

- Белицкая, М. Н. Экологические аспекты управления фитосанитарным состоянием лесоаграрных ландшафтов аридной зоны: дис. … д-ра биол. наук/Белицкая Мария Николаевна. -Краснодар, 2004. -396 с.

- Виноградов, В. Н. Под защитой леса/В. Н. Виноградов. -М.: Лесн. пром-сть, 1978. -87 с.

- Гриванов, К. П. Защита зерновых культур от клопа-черепашки на Юго-Востоке/К. П. Гриванов//Защита растений от вредителей и болезней. -1957. -№ 2. -С. 23-26.

- Иванцова, Е. А. Влияние лесных полос на численность и распределение энтомофауны/Е. А. Иванцова//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. -2006. -№ 4. -С. 46-50.

- Крюкова, Е. А. Закономерности формирования фауны и развития болезней с.-х. культур в лесоаграрном ландшафте/Е. А. Крюкова, Л. Т. Персидская//Агролесомелиоративные насаждения, их экология и значение в лесоаграрном ландшафте. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 1983. -Вып. 2 (79). -С. 171-177.

- Крюкова, Е. А. Особенности развития болезней сельскохозяйственных культур в экосистемах с защитными лесными насаждениями/Е. А. Крюкова, Т. С. Плотникова//Экологическая роль защитных насаждений в лесоаграрном ландшафте. -Волгоград, 1982. -С. 124-138.

- Крюкова, Е. А. Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем лесоаграрного ландшафта/Е. А. Крюкова, М. Н. Белицкая. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 2005. -154 с.

- Крюкова, Е. А. Экологизация защиты зерновых культур в агролесоландшафтах/Е. А. Крюкова, М. Н. Белицкая//Экологически безопасные и беспестицидные технологии получения растениеводческой продукции. -Пущино, 1994. -С. 26-27.

- Крюкова, Е. А. Экологизация защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов в агролесоландшафтах степной зоны/Е. А. Крюкова, М. Н. Белицкая, Г. В. Федунова//Производство экологически безопасной продукции растениеводства. -Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1997. -Вып. 3. -С. 9-14.

- Мельниченко, А. П. Полезащитные полосы и размножение животных полезных и вредных для сельского хозяйства/А. П. Мельниченко. -М.: МОИП, 1949. -359 с.

- Понуровский, А. Я. Влияние полезащитных лесных полос на численность основных вредных и полезных видов насекомых в посевах пшеницы: автореф. дис. … канд. биол. наук. -Киев, 1971. -18 с.