Агротехническая оценка зернобобового предшественника в плодосменном севообороте южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Юшкевич Леонид Витальевич, Щитов Александр Григорьевич, Ющенко Денис Николаевич, Кашинская Светлана Петровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - дать сравнительную оценку агротехнологий яровой пшеницы в плодосменном севообороте без пара после зернобобового предшественника в лесостепной зоне Западной Сибири. Задачи исследования: в полевом плодосменном севообороте (соя - яровая пшеница - рапс - яровая пшеница) изучить результативность систем обработки почвы и средств интенсификации, включая контроль и комплексную (удобрения, гербициды, фунгициды, ретарданты). Исследование проводилось в стационарном плодосменном севообороте (соя - яровая пшеница - рапс - яровая пшеница) в лаборатории ресурсосберегающих агротехнологий Омского АНЦ в 2011-2019 гг. Климат лесостепи - континентальный с количеством осадков 350-400 мм. Среднемноголетние осадки вегетационного периода составляют 200-210 мм, температура воздуха - 16,8 °С, ГТК - 1,10. Почва - лугово-черноземная среднемощная с содержанием гумуса до 7-8 %. Установлено, что в плодосменном севообороте сокращение интенсивности обработки почвы под пшеницу после соевого предшественника от отвальной до мелкой (на глубину 10-14 см) плоскорезной уменьшает урожайность на 0,43 т/га (15,8 %). При комплексной химизации отмечается снижение водопотребления яровой пшеницы до 70 мм на 1 т зерна (в 2,3 раза), нарастание биомассы культуры - до 2843 г/м2 (в 1,8 раз), снижение численности и биомассы сорняков (в 3,3-3,9 раза), инфицированность растений корневыми гнилями (3,6-4,1 %), листостеблевыми болезнями, что способствует повышению урожайности культуры на 0,73-1,86 т/га, улучшению технологических параметров зерна до третьего класса качества. В полевых севооборотах по производству зерна удельный вес зернобобовых культур и предшественников, включая сою, должен быть увеличен в 2,5-3 раза.

Яровая пшеница, соя, плодосменный севооборот, обработка почвы, химизация, продуктивность, качество зерна

Короткий адрес: https://sciup.org/140296047

IDR: 140296047 | УДК: 631.559:633.1193219 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-9-87-94

Текст научной статьи Агротехническая оценка зернобобового предшественника в плодосменном севообороте южной лесостепи Западной Сибири

Введение . Яровая пшеница в Западной Сибири – ведущая культура, занимающая более 6 млн га, в Омской области – 1,4 млн га, или 73 % от зерновых и зернобобовых, и выращивается она в основном в зернопаровых севооборотах. В настоящее время недостаточная продуктивность (менее 2,0 т/га) связана с засушливостью климата (320–400 мм осадков), ограниченным применением удобрений (10–15 кг/га), нарушением зональных агротехнологий. Значительную площадь (35–40 %) занимают повторные и бессменные посевы яровой пшеницы с негативными последствиями для плодородия черноземных почв, урожайности и технологических свойств зерна [1–3].

В последние 12–15 лет в регионе наметилась тенденция сокращения паров и освоения плодосменных полевых севооборотов (без парового поля) с насыщением посевов зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. Зернобобовые, включая сою, – наиболее продуктивные предшественники и могут, особенно в почвенно-климатических зонах с благоприятным увлажнением (более 400–450 мм осадков), быть заменой паровому полю для основной зерновой культуры – яровой пшеницы.

Соя как предшественник оказывает положительное влияние на азотный режим зональных почв за счет клубеньковых бактерий, обеспечивая не только себя, но и последующие культуры накоплением на 1 га от 90–100 кг азота.

Глубокая и разветвленная стержневая корневая система повышает разрыхление, особенно уплотненных нижних горизонтов почвы, а добавление биомассы в виде корней и опавших листьев улучшает агрофизические свойства, экологическое состояние агрофитоциноза [4–9].

Цель исследования – дать сравнительную оценку агротехнологий яровой пшеницы в плодосменном севообороте без пара после зернобобового предшественника в лесостепной зоне Западной Сибири.

Задачи: в полевом плодосменном севообороте (соя – яровая пшеница – рапс – яровая пшеница) изучить системы обработки почвы (отвальная, комбинированная и ресурсосберегающая мелкая (глубина 10–14 см) плоскорезная) и 5 вариантов применения средств химизации, включая контроль и комплексную (удобрения, гербициды, фунгициды, ретарданты).

Объекты и методы. Изучение агротехнологий возделывания яровой пшеницы раннеспелого сорта Омская 36 проводилось в лесостепной зоне области ФГБНУ «Омский АНЦ» (2011–2019 гг.).

Площадь делянок 1-го порядка (обработка почвы) – 2184 м2, 2-го порядка (химизация) – 308 м2, учетная – 35 м2. Повторность – 4-кратная. Срок посева 20–24 мая, норма 4,5–5,0 млн зерен ПК Selford, который более соответствует агротехнологиям [8, 9]. Уборка Campo-130 с внесением соломы.

Учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам: развитие и распространение корневых гнилей [10]; развитие аэрогенных инфекций [11]; определение засоренности посевов [12]; статистическая обработка полученных данных [13]; технологические показатели и качество зерна [14].

Результаты и их обсуждение . Погодные условия весны, инфицированность верхнего слоя почвы и семян создают проблему получения полноценных всходов. Наблюдения показали, что увеличение растительных остатков на варианте комплексной химизации способствовало снижению всходов яровой пшеницы до 276– 285 шт/м2 при повышении сохранности растений к уборке на 11 %.

В засушливых условиях региона влага – ведущий элемент почвенного плодородия, лимитирующий урожайность яровой пшеницы [15]. Установлено, что в плодосменом севообороте в метровом слое наибольшее увлажнение почвы отмечалось на ресурсосберегающей комбинированной обработке – 203 мм, с превышением над плоскорезной на 18 мм (9,7 %). Наиболее экономный расход влаги на 1 т зерна при экстенсивной технологии складывался на отвальной обработке – 134 мм. Интенсивная технология способствовала повышению продуктивности культуры и снижению коэффициента водопо-требления до 70 мм, или в 2,3 раза, при наименьшем показателе на вспашке (65 мм /т) в основном из-за снижения засоренности и улучшения питательного режима. Установлено, что в зернопаровых севооборотах Западной Сибири при минимальной обработке, особенно на повторных посевах, отмечается нарастание засоренности агрофитоциноза [15–17].

В плодосменном севообороте агротехнология возделывания оказала заметное влияние на состояние сорного компонента в посевах яровой пшеницы (табл. 1).

Таблица 1

Влияние агротехнологии яровой пшеницы на засоренность агрофитоценоза (2011–2019 гг.)

|

Вариант |

Биомасса пшеницы, г/м2 |

Засоренность агрофитоценноза |

От биомассы снопа, % |

|||

|

Всего |

В т. ч.: |

|||||

|

мятликовые |

двудольные |

корнеотпрысковые |

||||

|

Обработка почвы |

||||||

|

Отвальная |

2393 |

72/468 |

58/176 |

14/292 |

3/254 |

16,4 |

|

Комбинированная |

2306 |

81/525 |

63/167 |

18/358 |

9/314 |

18,5 |

|

Плоскорезная |

2286 |

103/564 |

82/174 |

21/390 |

12/343 |

19,8 |

|

Уровень химизации |

||||||

|

Контроль |

1561 |

146/984 |

112/314 |

34/670 |

24/580 |

38,7 |

|

Удобрения + гербициды |

2602 |

66/321 |

54/115 |

12/206 |

8/181 |

11,0 |

|

Комплексная химизация |

2843 |

44/251 |

37/88 |

7/163 |

6/151 |

8,1 |

|

НСР 05 |

178 |

28/88 |

26/61 |

4/81 |

3/88 |

3,0 |

Примечание : в числителе – сорняки, шт/м2; в знаменателе – биомасса сорняков, г/м2.

При плоскорезной обработке почвы в среднем по фактору химизации отмечалось снижение биомассы культуры до 2286 г/м2 и нарастание численности и биомассы двудольных сорняков соответственно на 43,1 и 20,5 %.

Интенсивная технология возделывания способствовала росту биомассы культуры до 2843 г/м2, или в 1,8 раза, и уменьшению числен- ности и биомассы сорняков в посевах культуры в 3,3–3,9 раза до слабой градации – 8,1 %.

В Западной Сибири на зерновых предшественниках минимальная обработка почвы, как правило, способствует повышению заселенности верхнего слоя конидиями B. Sorokiniana выше ПВ (порога вредоносности), особенно при повторных посевах культуры. Плодосменное чередование культур снижает развитие патогенов [17–20].

Исследованиями установлено, что в плодосменном севообороте после соевого предшественника степень развития (4,2–4,5 %) и распространение инфекции корневой гнили по системам обработки почвы различались незначительно – от 47 до 49 %. Интенсивная технология уменьшила развитие инфекции на корневой системе растений до 3,6–4,1 %, или в 1,5 раза.

Из воздушно-капельных листостеблевых инфекций значительный ущерб яровой пшенице наносят: бурая ржавчина (возбудитель Puccinia Striticina ), септориоз ( Septoria Stritici ), мучнистая роса ( Erusiphe graminis ), в последние годы

(2015, 2017, 2020 гг.) – наиболее вредоносная стеблевая ржавчина ( Puccinia graminis Rers).

Несмотря на работу селекционеров по созданию более продуктивных иммунных сортов, сложившиеся устойчивые агрофитоценозы в регионе ограничены и подвержены сукцессионным процессам, усиливающимся за последние годы, а устойчивость местных сортов культуры к фитопатогенам сохраняется в основном до 10 лет [19].

Выявлено, что применение системных фунгицидов способствовало сохранению фотосинтетической активности верхнего яруса листьев и минимизировало потери урожайности зерна от аэробной инфекции (табл. 2).

Таблица 2

Фитосанитарное состояние посевов в зависимости от агротехнологии яровой пшеницы (2011–2019 гг.)

|

Вариант |

Листостеблевая болезнь |

|||||

|

ржавчина |

септориоз |

мучнистая роса |

||||

|

R* |

P** |

R* |

P** |

R* |

P** |

|

|

Вариант обработки почвы |

||||||

|

Отвальная |

12,1 |

67,4 |

18,2 |

74,2 |

2,4 |

35,9 |

|

Комбинированная |

8,7 |

49,5 |

19,0 |

71,6 |

2,5 |

37,7 |

|

Плоскорезная |

13,6 |

64,3 |

18,1 |

72,5 |

1,9 |

27,6 |

|

Уровень химизации |

||||||

|

Контроль |

13,7 |

80,0 |

23,6 |

89,3 |

3,58 |

44,2 |

|

Удобрения + гербициды |

20,3 |

88,4 |

26,6 |

87,1 |

3,12 |

47,8 |

|

Интенсивная технология |

0,9 |

12,7 |

5,01 |

41,9 |

0,2 |

9,3 |

|

НСР 05 |

3,1 |

10,4 |

2,7 |

11,7 |

0,7 |

7,9 |

* Развитие, %.

** Распространение, %.

Система обработки после соевого предшественника не оказала, кроме бурой ржавчины, существенного влияния на развития листостеблевых инфекций.

Установлено, что поражение верхнего яруса листьев бурой ржавчиной и септориозом на контрольном варианте было выше порога вредоносности инфекции. Совместное применение удобрений и гербицидов способствовало нарастанию фитомассы и уменьшению развития листостеблевых болезней, за исключением мучнистой росы, на 12,7–48,2 %.

Обработка посевов системными фунгицидами на фоне комплексной химизации снижала развитие инфекций в 5,1–22,3 раза, что оказало существенное влияние на продуктивность культуры.

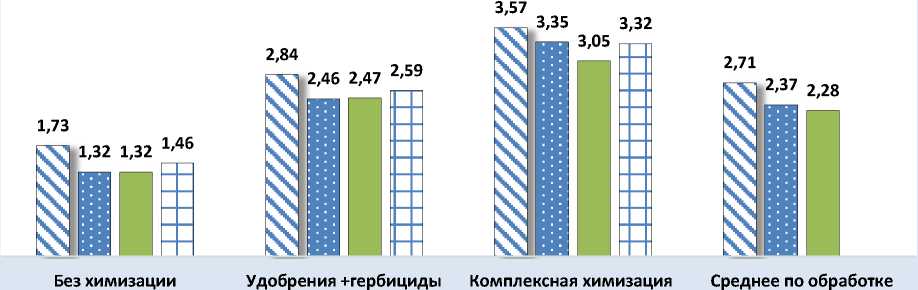

Урожайность зерновых культур – интегральный показатель, который во многом определяется зональной агротехнологией и гидротермическими условиями вегетационного периода (рис.).

Выявлено, что в севообороте от вспашки до плоскорезной обработки почвы урожайность уменьшалась до 0,43 т/га (15,8 %). При интенсивной агротехнологии комбинированная обработка уступала отвальной лишь на 0,22 т/га, или на 6 %.

Отвальная Комбинированная Плоскорезная Среднее по химизации

Влияние агротехнологии яровой пшеницы на урожайность зерна, т/га (2011–2019 гг.)

Наблюдения показали, что экстенсивный вариант возделывания обеспечивает низкую продуктивность культуры - 1,46 т/га, полуинтенсив-ный, с внесением ограниченных доз удобрений (N 30 P 30 ) и гербицидов, - 2,59 т/га, а интенсивная агротехнология возделывания - в среднем 3,32 т/га, что превышает экстенсивную в 2,3 раза. В различных гидротермических условиях вегетации насыщение агротехнологий средствами интенсификации способствовало повышению устойчивости продуктивности яровой пшеницы к стрессовым абиотическим факторам, показатель ее изменчивости по годам (коэффициент вариации, %) уменьшался. Так, при варианте экстенсивной агротехнологии (без химизации) коэффициент вариации по годам урожайности зерна достигал 40 %; при применении удобрений и гербицидов - 26; комплексной химизации с дополнительным применением фунгицидов - 23 %, или устойчивость к абиотическим факторам возрастала в 1,7 раза.

Вследствие негативных причин в Омской области в последние 20–25 лет заготовка сильного зерна яровой пшеницы прекратилась, а 3-го класса снизилась до 35-40 %, удельный вес зерна 4-5-го классов достиг 60-65 % [13, 14, 21-23].

На улучшение параметров качественного зерна сибирской пшеницы заметное влияние, кроме сорта, оказывают технологические приемы возделывания яровой пшеницы, особенно применение средств химизации.

Интенсивная агротехнология способствовала формированию более высокой продуктивности яровой пшеницы и улучшению технологических параметров зерна. Так, масса 1000 зерен на варианте комплексной химизации повышалась на 5,9 г (18 %) относительно контроля, натура зерна - на 16 г, стекловидность - на 6 %, содержание белка - на 1,8 % и клейковины -на 4,1 %, что соответствовало качеству 3-го класса, что позволило стабилизировать технологические свойства зерна по годам. Выявлено, что при улучшении питания, защите растений от сорняков и инфекций различия между ресурсосберегающей комбинированной и энергоемкой отвальной системами обработки почвы в плодосменном севообороте сглаживались до 4,7-6,2 % при технологических параметрах зерна 3-го класса качества [24, 25].

Заключение: таким образом, в плодосменном севообороте южной лесостепной зоны Западной Сибири соевый предшественник и агротехнология оказали существенное влияние на состояние агрофитоценоза, продуктивность и качественные параметры зерна яровой пшеницы. Сокращение интенсивности обработки почвы от вспашки до мелкой (10-14 см) плоскорезной приводило к снижению продуктивности культуры на 0,43 т/га, или 15,8 %. При комплексной химизации ресурсосберегающая комбинированная система обработки уступала энергоемкой отвальной только на 0,22 т/га (6,2 %) и была агроэкономически целесообразна. На данном варианте наблюдалось снижение водопотребления культурой до 70 мм на 1 т зерна (в 2,3 раза), нарастание биомассы яровой пшеницы до 2843 г/м2 (в 1,8 раза), уменьшение численности и биомассы сорняков (в 3,3-3,9 раза) до слабой степени (8,1 %), снизилось поражение растений корневыми гнилями (3,6– 4,1 %), листостеблевыми болезнями, что спо- собствовало повышению урожайности культуры на 0,73–1,86 т/га, улучшению технологических параметров зерна. Удельный вес зернобобовых предшественников в зональных полевых севооборотах должен быть увеличен в 2,5–3 раза.

Список литературы Агротехническая оценка зернобобового предшественника в плодосменном севообороте южной лесостепи Западной Сибири

- Система адаптивного земледелия Омской области / И.Ф. Храмцов [и др.]. Омск, 2020. 522 с.

- Научные основы производства высококачественного зерна пшеницы. М.: Росинфор-магротех, 2018.396 с.

- Оптимизация полевых севооборотов и структуры пашни при возделывании яровой пшеницы в Омской области: рекомендации / Л.В. Юшкевич [и др.]. Омск, 2020. 44 с.

- Галимшин Р. Активность симбиоза у сои в зависимости от фона питания // Зерновое хозяйство. 2006. № 7. С. 31-32.

- Технология возделывания сои Омской области: рекомендации / Л.В. Юшкевич [и др.]. Омск: Вариант, 2014. 32 с.

- Васякин Н.И. Зернобобовые культуры в Западной Сибири / РАСХН. Сиб. отд-ние. АНИИЗиС. Новосибирск, 2002. 184 с.

- Гамзиков Г.П., Шотт П.Р., Литвинцев П.А. Продуктивность сои в зависимости от источников азотного питания / Сиб. вест. с.-х. науки. 2007. № 7. С. 21-28.

- Кем А.А., Юшкевич Л.В., Щитов А.Г. Совершенствование способов посева зерновых в Западной Сибири // Зерновое хозяйство. 2007. № 1. С. 17-19.

- Кем А.А., Юшкевич Л.В. Сравнительная оценка посевных комплексов при возделывании зерновых культур в Западной Сибири // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (20). С. 61-65.

- Чулкина В.А. Методические указания по учету обыкновенной корневой гнили хлебных злаков в Сибири дифференцированно по органам. Новосибирск, 1972. 23 с.

- Диагностика основных грибных болезней хлебных злаков / Всерос. ин-т защиты растений. 3-е изд., испр. СПб., 2008. 76 с.

- Смирнов Б.М. Методика и техника учета сорняков. Саратов, 1969. 197 с. (Науч. тр. НИИСХ Юго-Востока; вып. 26).

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 4-е изд., перераб. и доп. М., 1979. 416 с.

- Колмаков Ю.В. Оценка материала пшеницы в селекции и повышение потенциала его качества в зернопроизводстве и хлебопечении: монография. Омск: Изд-во ОмГАУ, 2007. 268 с.

- Макаров А.Р., Черепанов М.Е., Юшкевич Л.В. Ресурсы почвенной влаги в засушливом земледелии Западной Сибири. Омск, 1992. 146 с.

- Синещеков В.Е., Васильева Н.В. Факторы, влияющие на численность сорных растений в посевах яровой пшеницы, на примере лесостепи Западной Сибири / Вестник Красноярского ГАУ. 2020. № 6 (159). С. 62-70.

- Юшкевич Л.В., Щитов А.Г., Ломанов-ский А.В. Повышение продуктивности яровой пшеницы в повторных посевах в южной лесостепи Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. 2015. № 11. С 70-73.

- Торопова ЕЮ. Экологические основы защиты растений от болезней в Сибири. Новосибирск, 2005. 370 с.

- Фитосанитарные последствия приемов обработки почвы в лесостепи Западной Сибири / ЕЮ. Торопова [и др.] // Тр. Бурятской с.-х. академии им В.Р. Филипова. 2012. № 3 (28). С. 86-91.

- Фитосанитарная диагностика агроэкоси-стем / под ред. ЕЮ. Тороповой. Барнаул: Изд-во НГАУ, 2017. 32 с.

- Юшкевич Л.В., Корчагина И.А., Ломанов-ский А.В. Совершенствование технологии возделывания яровой пшеницы в лесостепи Западной Сибири // Земледелие. 2014. № 6. С. 30-32.

- Пахотина И.В. Формирование качества зерна яровой мягкой пшеницы в зависимости от предшественника и средств химизации // Известия Оренбурского ГАУ. 2018. № 1 (69). С. 28-31.

- Увеличение и стабилизация производства высококачественного зерна пшеницы в Омской области: краткое руководство / Ю.В. Колмаков [и др.] Омск: Литера, 2015. 60 с.

- Reckling M., Hecker J.-M., Bergkvist G., Watson C., Zander P., Stoddard F., Eory V, Topp K., Maire J., Bachinger J. (2016). A cropping system assessment framework -evaluating effects of introducing legumes into crop rotations. European Journal of Agronomy 76:186-197.Corpus ID: 86132502. DOI: 10.1016/J.EJA.2015.11.005.

- Chaplygin M.E., Tronev S.V., Davydova S.A. Soybean harvesting using current dedicated headers and adapters. Earth and Environmental science 2021. S. 12-14.