Агротехнические результаты исследования почвообрабатывающей посевной машины

Автор: Раднаев Д.Н., Прокопьев С.Н., Тумурхонов В.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты сравнительных исследований почвообрабатывающей посевной машины и серийной сеялки-культиватора. Показана агротехническая эффективность применения предлагаемой конструкции машины.

Способ посева, комбинированная машина, глубина заделки, полевая всхожесть, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/142142469

IDR: 142142469 | УДК: 631.331

Текст научной статьи Агротехнические результаты исследования почвообрабатывающей посевной машины

Проблема создания комбинированных машин, агрегатов для возделывания сельскохозяйственных культур возникла не только из-за появления энергонасыщенных тракторов, но и почвенноклиматических особенностей региона, особенно там, где недостаточное увлажнения. К преимуществам их использования относятся:

-

– сокращение числа проходов машин и агрегатов по полю, что ведет к уменьшению вероятности дефляции и деградации почвы;

-

– совмещение нескольких технологических операций, что позволяет уменьшить испарение почвенной влаги за счет ликвидации временного разрыва между операциями;

-

– снижение эксплуатационных и трудовых затрат.

Накопленный опыт и разнообразие конструкций агрегатов для совмещения обработки почвы с посевом позволяют оценить возможность их применения. Наиболее широкое распространение получили стерневые сеялки СЗС-2,1, СКП -2,1, АУП -18, а также бороздковая сеялка СЗП-3,6А-02Б [1, 2, 3].

Цель нашей работы – повышение эффективности посева зерновых культур.

На основании анализа состояния проблемы и цели работы предусматривается решение следующих задач:

-

1) обосновать возможность совмещения технологических операций при посеве зерновых культур в условиях Забайкалья;

-

2) дать агротехническую оценку эффективности машины (агрегата).

Условия и методы исследования . Территория Забайкалья характеризуется высокогорным, сильно расчлененным рельефом, резким дефицитом влаги, тепла и весенне-летней засухой. В степных и лесостепных зонах в год выпадает 250 – 350 мм, а за май–июнь – около 130 – 150 мм осадков. Годовая испаряемость влаги 250 – 300 мм. Вопрос сбережения влаги как важнейшего ресурса актуален. При этом, по многолетним наблюдениям, семь лет из десяти складываются засушливыми. В этих условиях одной из основных проблем земледелия является получение дружных всходов.

Предпосевная обработка как способ борьбы с сорняками в условиях Забайкалья имеет свою особенность. Здесь в отличие от других регионов почти отсутствует период провокации сорных растений перед посевом зерновых культур из-за короткого вегетационного периода. Поэтому эффективность предпосевной обработки почвы прежде всего зависит от сроков проведения посева пшеницы, которые устанавливаются в зависимости от начала массового прорастания сорных растений [3] .

Экспериментальные исследования показали, что при проведении предпосевной культивации и посева с разрывом не более 2 ч всходы растений появляются на 3–4 дня раньше, чем при разрыве этих операций на 1–2 сут, ибо при малом времени разрыва между операциями семена попадают непосредственно во влажную почву. При увеличении разрыва между этими операциями происходит излишнее испарение влаги, что нежелательно в засушливых условиях.

Ученые и практики, рассматривая вопросы прикатывания почвы, отмечали, что в результате уплотнения поверхности почвы в условиях Забайкалья значительно уменьшается скорость испарения влаги, улучшается тепловой режим почвы, создаются более оптимальные условия для начального роста и развития сельскохозяйственных культур. Все это ведет к повышению их урожайности. Прикатывающие катки обеспечивают окончательное воздействие на почву для получения хороших всходов семян. Между тем следует отметить, что предпосевная обработка, посев зерновых и послепосевное прикатывание - малоэнергоемкие операции. Так, тяговое сопротивление сеялки СЗ-3,6 на легких почвах на весеннем севе при скорости до 12 км/ч не превышает 4,6 - 5,6 кН, культиватора КПС-4 при обработке на глубину 8 - 10 см - в пределах 9,5 - 11,5 кН, а кольчато-шпорового катка - 2,0 - 2,5 кН/м [6].

Приведенные предпосылки позволяют сделать заключение о технической возможности проведения предпосевной обработки, посева и прикатывания за один проход, что значительно повысит эффективность посева: во-первых, это экономия затрат на топливносмазочные материалы и оплату труда; во-вторых, сбережение влаги и питательных веществ, уменьшение уплотнения почвы и вероятности возникновения ветровой эрозии; в-третьих, сокращение количества энергосредств, сельскохозяйственных машин и трудовых ресурсов, времени ведения весенне-полевых работ. Все эти меры позволяют существенно снизить зависимость урожайности зерновых культур от погодных условий. В дальнейшем данный агротехнический прием «три в одном» может стать одним из элементов ресурсосберегающей технологии.

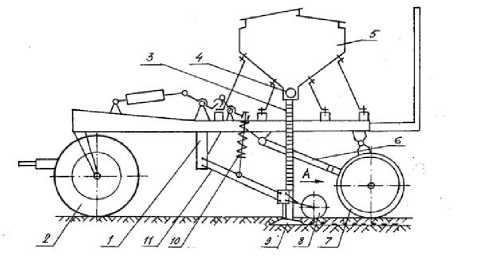

Для оценки возможности применения комбинированных машин нами разработана и изготовлена почвообрабатывающая посевная машина [5]. Данная машина предназначена для совмещения предпосевной обработки почвы, посева, внесения удобрения и прикатывания. Почвообрабатывающая машина отличается тем, что снабжена четырьмя независимыми секциями опорно-прикатывающих катков, причем в зависимости от комплектации секции катки имеют размеры длины шпор - от 80 до 140 мм, а каждая культиваторная лапа-сошник в задней части имеет каток для уплотнения засеянной полосы и с возможностью регулирования его по высоте (рис.).

Почвообрабатывающая посевная машина работает следующим образом. Перед началом работы необходимо отрегулировать глубину заделки семян за счет изменения расстояния в вертикальной плоскости между стрельчатой лапой-сошником 9 и опорным катком 8. При движении почвообрабатывающей посевной машины лапы-сошники за счет механизмов 10 и 11 заглубляются в почву, а опорные катки 8 удерживают лапы-сошники от самозаглубления. На установленной глубине лапы-сошники рыхлят почву, подрезают сорняки и в уплотненное подлаповое пространство поступают семена и удобрения из бункера 5 через высевающие аппараты 4; семяпроводы 3 и рассеиватели, вмонтированные в стрельчатые лапы 9, способствуют равномерному распределению семян и удобрений по всей ширине подлапового пространства. Присоединенные к лапам-сошникам 9 опорные катки 8 позволяют копировать рельеф поля, что обеспечивает равномерную заделку семян по глубине. Установленные посредством тяги 6 шарнирно соединенные с рамой 1 на колесах 2 прикатывающие опорные катки 7 выравнивают и уплотняют почву, уменьшают испарение почвенной влаги и вероятность возникновения ветровой эрозии. Уплотненная и выровненная поверхность засеянного поля одинаково прогревается и обеспечивает появление дружных всходов.

Новые конструктивные признаки позволяют получить дополнительный технический результат в виде совмещения операций предпосевной обработки почвы, посева, внесения удобрения и прикатывания за один проход машины, который обеспечивает экономию топливосмазочных материалов и трудовых ресурсов, а также способствует уменьшению испарения почвенной влаги за счет ликвидации временного разрыва между операциями, уплотнения почвы и вероятности возникновения ветровой эрозии за счет сокращения количества проходов машины по полю.

Для оценки агротехнической эффективности посева яровой пшеницы на базе ФГУП учебного хозяйства «Байкал» ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова» нами проведены лабораторнополевые испытания различных вариантов машин, которые можно различить по способам посева и технологическим особенностям:

-

- серийная сеялка-культиватор СЗС-2,1, предназначена для рядкового посева с междурядьем 22,8 см; сошники-стрельчатые лапы с шириной захвата 27 см; катки клиновидные для прикатывания засеянных рядков;

-

- экспериментальная почвообрабатывающая посевная машина, имеет сошники в виде стрельчатой лапы с рассеивателем в подсошниковом пространстве, расположенные с междурядьем 32 см. Приспособление позволяет рассеивать зерновой поток под сошником на ширину до 15 см. Сзади устанавлива-

- ются опорные кольчато-шпоровые катки для сплошного прикатывания.

Опытные посевы закладывались в типичном 4-польном севообороте, где предшественником является пар. Рельеф однородный, равнинно-волнистый, почвы каштановые. Обработку пара проводили следующим образом: вспашка плугом на глубину 20-25 см, с последующей двукратной обработкой культиватором КПЭ-3,8. Такая обработка почвы обеспечивала наиболее качественное идентичное условие для посева зерновых различными типами сошников. Делянки размещали рендомизировано в 4-кратной повторности, учебная площадь делянок -150 м2. В опытах определяли равномерность глубины заделки семян и распределение их по площади питания, густоту стояния растений, урожайность зерна в соответствии с общепринятой методикой [6]. Для посева использовали яровую пшеницу местной селекции «Бу-рятская-79», посевные качества соответствовали первому классу.

Рис. Почвообрабатывающая посевная машина:

1 - рама; 2 - самоустанавливающееся колесо; 3 - семяпровод; 4 - высевающий аппарат; 5 - бункер;

6 - шарнирная тяга; 7 - опорно-прикатывающий каток; 8 - каток; 9 - культиваторная лапа-сошник;

10 - нажимная пружина; 11 - параллелограмный механизм

Перед полевыми опытами сеялки устанавливались на одинаковую норму высева семян из расчета 5,5 млн. всхожих семян на 1 га, неравномерность высева катушками не более 3%. Заданная глубина заделки семян соответствовала 5, 7 и 9 см. Изменение глубины хода сошников осуществлялось установкой упорных втулок толщиной 2 см на штоке гидроцилиндра.

В период вегетации вели фенологические наблюдения и учет всходов на делянках несмежных повторностей; после их появления определяли: глубину заделки семян по этилированной части растений; количество всхожих семян; густоту стояния растений перед уборкой . Полевая всхожесть семян во многом определяется наличием влаги в слое почвы, где они заделаны. Если учесть, что в условиях Забайкалья верхний слой почвы в весенний период часто бывает в иссушенном состоянии, то глубина заделки семян является важным фактором.

Результаты исследований и их обсуждения . Обработка результатов экспериментальных исследований показывает, что к одному из важных критериев относится глубина заделки семян (табл. 1).

Зависимость полевой всхожести яровой пшеницы от глубины заделки семян

Таблица 1

|

Способ посева |

Тип технического агрегата |

Глубина заделки семян, см |

Высеяно, шт./м2 |

Кол-во всходов, шт./м2 |

Полевая всхожесть, % |

|

|

заданная |

фактическая |

|||||

|

Подпочвенно- раз- |

Серийная |

5 |

5±1,6 |

550 |

336 |

61,7 |

|

бросной |

сеялка СЗС-2,1 |

7 |

7±1,5 |

550 |

356 |

64,7 |

|

рядковый |

9 |

9±1,4 |

550 |

325 |

59,1 |

|

|

Подпочвенно- |

Почвообрабатывающая по- |

5 |

5±0,6 |

550 |

372 |

68,5 |

|

разбросной |

севная машина |

7 |

7±0,5 |

550 |

432 |

75,1 |

|

(полосовой) |

9 |

9±0,6 |

550 |

365 |

66,6 |

|

Из таблицы 1 видно, что при посеве экспериментальной машиной наблюдается более высокая полевая всхожесть. Это, на наш взгляд, можно пояснить следующим образом. Серийная сеялка-культиватор СЗС-2,1 производит посев шириной рядка 2-3 см, а усовершенствованный лапа-сошник при ширине захвата 27 см и в подсошниковом пространстве имеет рассеиватель зернового потока, который обеспечивает посев шириной полосы до 15 см. В первом случае наблюдается запущение семян в рядке, а во втором - распределение семян по площади питания близко к оптимальному. Далее клиновидный каток, расположенный по следу лапы-сошника, приводит к излишней неравномерности заделки семян по глубине, потому что семена, находящиеся по центру клина, чрезмерно вдавливаются, а те что с краю – выдавливаются вверх.

На почвообрабатывающей посевной машине при ширине захвата 3,6 м лаповые сошники расположены фронтально, с междурядьем 32,0 см, и засеянная полоса шириной до 16 см чередуется с незасеянной полосой в 16 см. Конструкция кольчато-шпорового катка по сравнению с клиновидной за счет увеличения опорной поверхности придает сеялке большую несущую способность, тем самым обеспечивая лучшее копирование поверхности поля. Данный факт особенно важен для легких почв. Глубина заделки семян через полевую всхожесть оказывает влияние также на густоту стояния растений.

Таблица 2

Зависимость густоты стояния растений и урожайности от глубины заделки семян

|

Способ посева |

Тип технического средства |

Глубина заделки семян, см |

Число растений, шт./м2 |

Урожайность, ц/га |

|

|

в начале вегетации |

перед уборкой |

||||

|

Подпочвенно- |

Серийная сеялка |

5±1,6 |

336 |

324 |

12,1 |

|

рядковый |

СЗС-2,1 |

7±1,5 |

356 |

347 |

13,3 |

|

9±1,4 |

325 |

308 |

11,5 |

||

|

Подпочвенно- |

Почвообрабатывающая |

5±0,6 |

372 |

365 |

13,6 |

|

разбросной поло- |

посевная машина |

7±0,5 |

432 |

398 |

16,5 |

|

совой |

9±0,6 |

365 |

346 |

12,5 |

|

Из таблицы 2 можно выявить следующие закономерности. Так, уменьшение числа растений к концу вегетации на глубине 5±1,6 см обусловлено тем, что формирование узла кущения растений проходило на стыке сухого и влажного слоя, в условиях недостатка влаги, поскольку почвы легкого механического состава быстро теряют влагу, и до глубины 5 см этот слой почвы бывает сухим. И наоборот, при излишней глубине заделки (до 10 см) для некоторой части семян не хватает энергии прорастания. Наибольшая урожайность получена при подпочвенно-разбросном полосовом посеве с прикатыванием кольчато-шпоровыми катками при заделке семян на глубину 6-8 см.

Результаты полевых опытов, проведенных на легких по механическому составу почвах в условиях Забайкалья, свидетельствуют, что подпочвенно-разбросной полосовой посев с междурядьем 32 см на глубину 6-8 см и со сплошным прикатыванием кольчато-шпоровыми катками обеспечивает наибольшую (16,5 ц/га) урожайность.

Выводы . Разработанная почвообрабатывающая предпосевная машина по сравнению с серийной сеялкой позволяет повысить агротехническую эффективность посева за счет введения совокупности существенных признаков в виде рассеивателя семенного потока в подсошниковом пространстве и кольчато-шпоровых катков для сплошного прикатывания. Первое позволяет распределять семена по площади питания, близкой к оптимальной, а второе – за счет увеличения опорной поверхности катков улучшается стабильность хода сошников на глубине заделки семян. Сплошное прикатывание обеспечивает вырав-ненность поля, уменьшает процесс испарения почвенной влаги и возникновения ветровой эрозии, в конечном итоге способствует появлению дружных всходов, которые обеспечивают повышение урожайности на 12% по сравнению с серийной сеялкой.