А.Э. Рауэр (1871-1948) - выдающийся челюстно-лицевой хирург, клиницист, учитель и «художник». К 75-летию со дня смерти учёного

Автор: Моргошия Т.Ш., Коханенко Н.Ю.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Историческая статья

Статья в выпуске: 3 (85), 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены основные годы жизни и научного творчества видного отечественного хирурга и ученого-новатора профессора А.Э. Рауэра. Анализируется тот факт, что с 1922 г. до конца жизни Александр Эдуардович руководил челюстно-лицевым отделением Центрального института травматологии и ортопедии (ЦИТО). С 1932 г. профессор А.Э. Рауэр заведовал кафедрой челюстно-лицевой хирургии ЦИУ, организованной им на базе челюстно-лицевого отделения ЦИТО (Москва). Весь свой богатый опыт он обобщил в своем заключительном труде «Пластические операции на лице», удостоенном в 1946 г. Сталинской премии. Основные его работы были посвящены проблемам челюстно-лицевой хирургии. А.Э. Рауэр предложил ряд ценных способов устранения обезображивания лица, получивших широкое распространение (например, косая остеотомия при анкилозах челюстей, операция при привычных вывихах, пластика сквозных дефектов лица и др.). Под руководством Александра Эдуардовича в клинике также разрабатывались методы пластики при веерообразных рубцах шеи после термических травм и восстановление дужек зева при дефектах мягкого неба. Отмечено, что он много работал над пластикой других органов и предложил способы вмешательств при врождённых пороках развития мочевого пузыря, конечностей и др. Во время Великой Отечественной войны А.Э. Рауэр внедрил в практику способ лечения гранулирующих поверхностных ран с помощью формирования вторичных пластиночных лигатур. Показано, что после него осталось много достойных учеников, которые продолжали его работу по дальнейшему развитию челюстно-лицевой хирургии, ставшей важной и необходимой отраслью клинической медицины.

А.э. рауэр, цито, челюстно-лицевая хирургия, пластические операции

Короткий адрес: https://sciup.org/142238585

IDR: 142238585 | УДК: 617 | DOI: 10.17238/2072-3180-2023-3-34-39

Текст научной статьи А.Э. Рауэр (1871-1948) - выдающийся челюстно-лицевой хирург, клиницист, учитель и «художник». К 75-летию со дня смерти учёного

Contribution of the authors: Morgoshiia T.Sh. – preparation for publication and writing of the text, Kohanenko N.Yu. – statistical analysis and preparation for publication.

В 1864 г. в Российской империи вышло положение о земских учреждениях. Их организация открывала новую эру в развитии отечественного врачебно-санитарного дела. До тех пор квалифицированная медицинская помощь сельским жителям, составлявшим большую часть населения России, фактически отсутствовала. Земства создали знаменитую теперь земскую медицину. Её центральной фигурой становился врач-общественный деятель, вникающий в нужды простого люда и стремящийся ему помочь. Он пришёл на смену врачу-чиновнику. По утверждению Н.В. Склифосовского, к середине 80-х годов XIX столетия земский врач превратился в «основную фигуру российской медицины» [1]. За его работой пристально и доброжелательно следило Общество русских врачей в память Н.И. Пирогова, приходя на помощь в случае необходимости. Все Пироговские съезды в те годы обсуждали проблемы земской медицины [1, 2].

С именем А.Э. Рауэра в отечественной хирургии связаны большие научные изыскания, способствовавшие бурному прогрессу российской хирургии первой половины XX века. Замечательный профессионал Александр Эдуардович вышел из среды земских врачей и в своих трудах был последователем великого Н.И. Пирогова.

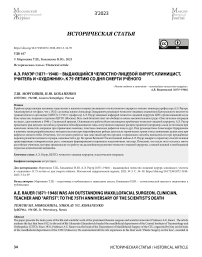

В 2023 г. исполняется 75 лет со дня смерти видного отечественного хирурга-новатора и учёного профессора А.Э. Рауэра (рис. 1). Более 70 лет отделяет нас от Александра Эдуардовича. За это время, несомненно, множество больших открытий обогатило мировую медицинскую науку, особенно челюстнолицевую хирургию, которую создавал, которой верно служил А.Э. Рауэр. Выдающийся хирург и «художник», никогда не уставал учиться, искать новое, с гордостью за своих современных коллег вошёл бы в современную лабораторию и операционную. Многие идеи, которые были предложены им, восторжествовали и нашли своё законное место в практической хирургии. Не только новаторские открытия в медицине позволяют нам называть Александра Эдуардовича своим «Учителем», но и его огромное трудолюбие, неутомимость в поиске, умение отста- ивать свои взгляды, безупречная научная принципиальность и честность. Он всегда учил открыто признаваться в своих ошибках и заблуждениях, чтобы их не повторяли коллеги. Более пятидесяти лет А.Э. Рауэр добросовестно проработал в операционной. Из них 25 лет он отдал челюстно-лицевой хирургии. Не покладая рук, не чувствуя физической усталости, Александр Эдуардович всегда был «свеж» и энергичен на благо пациентам, несмотря на множество трудностей практической медицины в те годы.

Рис. 1. Профессор А.Э. Рауэр

Fig. 1. Professor A.E. Rauer

Александр Эдуардович родился 15 марта 1871 г. в городе Верный (сегодня это г. Алма-Аты, Казахстан). В 1897 г. он окончил полный курс медицинского факультета Томского университета. Подобно другим нашим корифеям хирургии, А.Э. Рауэр после окончании ВУЗа и получения диплома врача начал свою врачебную деятельность в земстве. Получал казённую стипендию и работал врачом в г. Верхоленске (село в Качугском районе Иркутской области). Будучи еще молодым специалистом, в этом глухом и далёком уголке Сибири он основал хирургическое отделение и развернул оперативную деятельность, оказывая медицинскую помощь населению и политическим ссыльным этого района [3].

В 1903 г. Александр Эдуардович получил командировку и поехал в Петербург для повышения квалификации в хирургии и патологической анатомии, работал в клинике Института усовершенствования врачей у знаменитого профессора Г.Ф. Тилинга. Затем он был прикомандирован к Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), где трудился и совершенствовался в хирургической и ортопедической клиниках [4].

В русско-японскую войну с 1904 по 1906 годы А.Э. Рауэр работал военным врачом в Хабаровском сводном госпитале, заведуя хирургическим отделением на 300 коек. С 1896 по 1909 годы Александр Эдуардович работал в Ярославской губернии, где в селе Мышкино организовал хирургическое отделение, в котором и развернул большую и эффективную хирургическую деятельность.

В 1909 г. он снова приехал в Петербург и работал в Патологоанатомическом институте Военно-медицинской академии у профессора А.И. Моисеева. Используя накопленный материал, он написал прекрасную диссертацию на тему: «Учение о воспалительных изменениях и стенках червеобразного отростка» и блестяще её защитил в 1911 г. [5].

С 1911 по 1914 годы он работал хирургом в Уфимской губернской земской больнице, где вёл большую плодотворную хирургическую деятельность, часто выступая с докладами и демонстрациями в обществе уфимских врачей. За исключительно плодотворную работу Уфимское земство направило А.Э. Рауэра за границу, где он успешно работал в институтах Вены, Берлина и Парижа [5]. В 1914 г. Александр Эдуардович был призван на военную службу и в течение всей первой мировой войны (1914–1918 гг.) состоял заведующим лазаретом на передовых позициях и в ближайшем тылу (рис. 2). В 1919 г. он был назначен консультантом-хирургом Красноярского военного госпиталя [4, 5].

Непреклонная воля, пытливый ум и исключительная настойчивость в достижении намеченной цели «выковали» из Александра Эдуардовича высоко эрудированного хирурга с широким и смелым размахом во всех областях хирургии.

К сожалению, как известно, первая мировая и гражданская войны оставили после себя огромное количество бойцов со стойкими обезображиваниями лица, требовавшими большого искусства в восстановлении утраченных функций и формы [6].

Рис. 2. Станция Кривичи. Уфимский передовой хирургический лазарет

Красного Креста (1916). Западный фронт, 2 Армия. На фото 6 слева во 2 ряду начальник и старший хирург лазарета Александр Эдуардович Рауэр

Fig. 2. Krivichi station. Ufa Advanced Surgical Infirmary of the Red Cross

(1916). Western Front, 2nd Army. In photo 6 on the left in the 2nd row, the head and senior surgeon of the infirmary, Alexander Eduardovich Rauer

Глубокий аналитический ум, целеустремлённость, упорство в труде сформировали высоко эрудированного врача, хирурга «большого размаха» и виртуозной техники. Этому способствовала также работа в полевых госпиталях во время русско-японской и Первой мировой войн. Здесь Александр Эдуардович получил огромный опыт в деле хирургического лечения огнестрельных ранений. Будучи уже крупным хирургом, А.Э. Рауэр переключился, по совету видного советского хирурга профессора В.Н. Розанова, на челюстно-лицевую пластическую хирургию и начал новую славную «главу» в истории этой трудоёмкой и тонкой хирургической специальности.

Приехав в 1922 г. в Москву, Александр Эдуардович возглавил челюстно-лицевое отделение Лечебно-протезного института. Весь накопленный им опыт большого хирурга он сконцентрировал на этом труднейшем разделе практической хирургии. Александр Эдуардович создал новое направление, отходя от примитивных хирургических операций на лице и челюстях, которые производились в период первой мировой войны. Слава о его таланте быстро донеслась до отдалённых районов нашей необъятной страны. В результате со всех концов СССР к нему потянулись «изуродованные» на войне пациенты.

Маленькое, всего на 20 коек, отделение для челюстно-лицевых раненых в Московском лечебно-протезном институте было не только единственным в столице, – оно, по существу, было единственным отделением во всем Советском Союзе. Из него одно за другим исходили новые оперативные способы и предложения, усовершенствования старых способов с демонстрациями больных в научных обществах и в печати. И всю тяжесть этой работы «вынес на своих плечах» Александр Эдуардович, так как он был в Москве на тот момент единственным специалистом в этой области.

Исключительные успехи Александра Эдуардовича в разрешении важнейших проблем челюстно-лицевой хирургии привлекали к нему большое количество врачей, заинтересовавшихся этой новой специальностью. Александр Эдуардович всегда с большой охотой и с исчерпывающими подробностями раскрывал «истину» каждому из коллег с помощью своего безгранично талантливого ума, и не было для него большей обиды, как отсутствие у его операционного стола хотя бы одного из его учеников. Ослабление интереса к хирургии у молодых коллег и соратников глубоко расстраивало профессора А.Э. Рауэра. А операции Александра Эдуардовича были поистине прекрасны, – это был тонкий «художник» и исключительный мастер своего дела. Александр Эдуардович создал свою плодотворную научную школу, в его клинике были написаны и успешно защищены 4 докторские и 5 кандидатских диссертаций [3].

С 1922 г. до конца жизни (26 лет) Александр Эдуардович руководил челюстно-лицевым отделением Центрального института травматологии и ортопедии (ЦИТО). С 1932 г. профессор А.Э. Рауэр заведовал кафедрой челюстно-лицевой хирургии ЦИУ, организованной им на базе челюстно-лицевого отделения ЦИТО (Москва). Через его кафедру ежегодно проходило около 600 врачей, повышавших свою квалификацию. В клинике Александра Эдуардовича за эти годы прошло лечение свыше 13 000 больных, которым было проведено более 18 000 операций [5]. Огромному числу больных и раненных в лицо Александр Эдуардович вернул здоровье и радость жизни. Во многих случаях были достигнуты поразительные результаты. Во время Великой отечественной войны (1941–1945 гг.) А.Э. Рауэр неустанно работал в институте и эвакогоспиталях, возвращая в ряды Красной Армии сотни раненых. Александр Эдуардович создал свою научную школу и подготовил грамотные кадры челюстно-лицевых хирургов, многие из которых стали профессорами и заведующими различных клиник в республиках СССР.

Александр Эдуардович – автор многочисленных научных трудов (около 100). Весь свой богатый опыт он со своим коллегой профессором Н.М. Михельсоном обобщили в своём заключительном труде «Пластические операции на лице» (1943) [7], удостоенном в 1946 г. Сталинской премии. Этим он дал советским хирургам исчерпывающее руководство для практической работы – монографический фундаментальный труд по челюстно-лицевой хирургии. В 1948 г. был издан еще один фундаментальный труд А.Э. Рауэра из 300 страниц – «Переломы челюстей и повреждения мягких тканей лица» [8], который и в наши дни не потерял свою значимость.

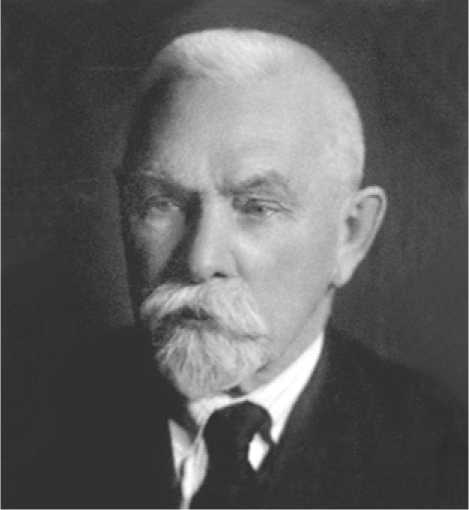

Вклад учёного в хирургию трудно переоценить. Диапазон научных и хирургических интересов А.Э. Рауэра был широк и разнообразен. Основные его работы были посвящены проблемам челюстно-лицевой хирургии. А.Э. Рауэр предложил ряд ценных способов устранения обезображивания лица, получивших широкое распространение (например, косая остеотомия при анкилозах челюстей (рис. 3), операция при привычных вывихах, пластика сквозных дефектов лица и др.). Под руководством Александра Эдуардовича в клинике также разрабатывались методы пластики при веерообразных рубцах шеи после термических травм и восстановление дужек зева при дефектах мягкого неба. Он много работал над пластикой других органов и предложил способы пластических вмешательств при врождённых пороках развития мочевого пузыря, конечностей и др. Детским хирургам хорошо известен «способ Рауэра» – создания запирательного аппарата при недержании кала у детей после травмы с нарушением целостности сфинктера. При этом вокруг анального кольца под кожей проводят выделенную нежную мышцу бедра, конец которой подшивают к центральному краю мышцы [9]. Во время Великой Отечественной войны А.Э. Рауэр внедрил в практику способ лечения гранулирующих поверхностных ран с помощью формирования вторичных пластиночных лигатур.

Рис. 3. Косая остеотомия при анкилозах челюстей

А – косая остеотомия суставного отростка по А.Э. Рауэру, Б – верхней трети ветви нижней челюсти по П.П. Львову. Показаны линии кожных разрезов: 1 – анкилозированный сустав нижней челюсти; 2 – венечный отросток (пунктиром показано перемещение нижнего конца пересечённого суставного отростка челюсти при раскрытии рта); 3 – линия рассечения кости; 4 – края пересечённого суставного отростка; 5 – положение прокладки (фасции со слоем жировой клетчатки) между концами кости; 6 – впадина, сделанная на кости; 7 – моделированная ветвь челюсти: Б – участки удалённой кости (заштриховано).

Fig. 3. Oblique osteotomy in ankylosis of the jaws

A – oblique osteotomy of the articular process according to A.E. Rauer, B – the upper third of the lower jaw branch according to P.P. Lvov. The lines of skin incisions are shown: 1 – ankylosed joint of the lower jaw; 2 – coronal process (dotted line shows the movement of the lower end of the crossed articular process of the jaw when opening the mouth); 3 – the line of dissection of the bone; 4 – the edges of the crossed articular process; 5 – the position of the gasket (fascia with a layer of fatty tissue) between the ends of the bone; 6 – a depression made on the bone; 7 – a simulated branch of the jaw: B – sections of the removed bone (shaded).

За свою ценную и исключительно плодотворную работу Александр Эдуардович был награждён правительством в 1940 г. орденом Трудового Красного Знамени, а в 1943 г. – орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд на Великой Отечественной войне» и «За победу над Германией» [4].

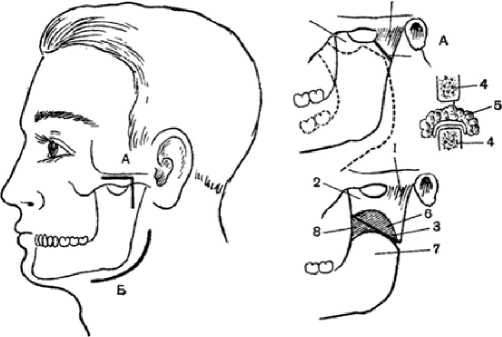

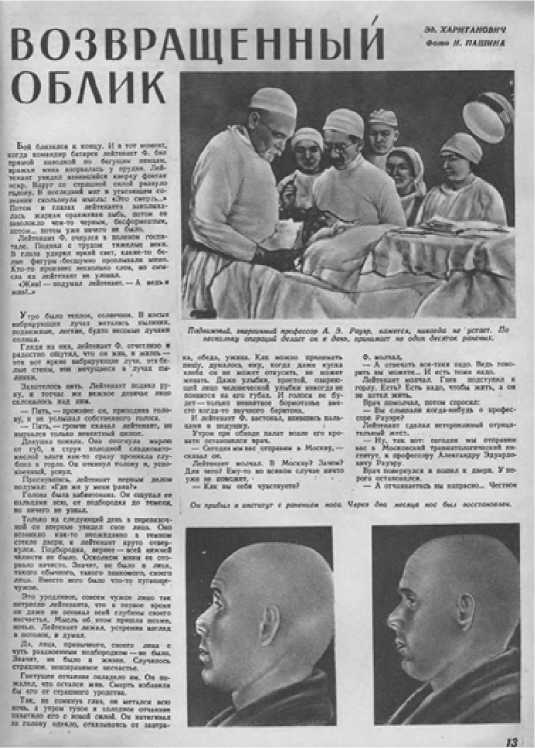

В научном журнале ЦК ВЛКСМ «ТЕХНИКА-МОЛОДЁЖИ» за 1942 г., (№ 9–10) (рис. 4, 5) была опубликована статья про доблестный и самоотверженный труд подвижного и энергичного доктора А.Э. Рауэра, который никогда не устаёт, принимает десятки раненых и оперирует несколько пациентов в день.

Рис. 4. Статья в журнале ЦК ВЛКСМ «ТЕХНИКА– МОЛОДЁЖИ» за 1942 г., (№ 9–10)

Fig. 4. Article in the journal of the Central Committee of the Komsomol «TECHNIQUE–YOUTH» for 1942, (№ 9–10)

С уходом Александра Эдуардовича ЦИТО понёс огромную утрату. А.Э. Рауэр являлся «украшением» института. Следует особо подчеркнуть, что редко бывают такие истории, когда хирург, искушённый в «большой» хирургии, переключается на узкую специальность и вкладывает в неё все свои знания и опыт.

Рис. 5. Статья в журнале ЦК ВЛКСМ «ТЕХНИКА– МОЛОДЁЖИ» за 1942 г., (№ 9–10)

Fig. 5. Article in the journal of the Central Committee of the Komsomol «TECHNIQUE-YOUTH» for 1942, (№ 9–10)

К сожалению, 2 июня 1948 г. после непродолжительной, но тяжёлой болезни скончался заслуженный деятель науки, лауреат Сталинской премии, заведующий клиникой челюстно-лицевой хирургии ЦИТО профессор Александр Эдуардович Рауэр. Похоронили учёного на Введенском кладбище в Москве (рис. 6).

А.Э. Рауэру судьба доверила разрешить одну из наиболее острых и сложных проблем хирургии – вопрос восстановления лица в результате ранения. Не секрет, что санитары часто оставляли таких раненых на поле боя, считая их безнадёжными; медперсонал госпиталей в те годы не умел за ними правильно ухаживать, поэтому некоторые умирали не от осложнений ран, а от плохого «качества жизни» и кахексии; выжившие до конца жизни носили на лице «клеймо уродства», в основном страдая в психоэмоциональном плане. Поэтому их часто не принимали родственники и собственные семьи, возникали проблемы в социуме. В первой половине XX столетия пласти- ческая и восстановительная хирургия были в «зачаточном» состоянии и практически неэффективны.

Рис. 6. Могила А.Э. Рауэра в Москве

Fig. 6. Grave of A.E. Rauer in Moscow

По воспоминаниям коллег Александр Эдуардович был хорошим товарищем, добрым и отзывчивым человеком. После него осталось много учеников, которые продолжали его работу по дальнейшему развитию челюстно-лицевой хирургии, ставшей важной и необходимой отраслью клинической медицины. За беззаветную преданность своему делу, глубокую принципиальность и безукоризненную честность А.Э. Рауэру справедливо снискал всеобщую любовь и уважение. Коллеги чтут память своего выдающегося предшественника – Александра Эдуардовича, неутомимая энергия которого служит образцом творческой деятельности для молодого поколения врачей.

Список литературы А.Э. Рауэр (1871-1948) - выдающийся челюстно-лицевой хирург, клиницист, учитель и «художник». К 75-летию со дня смерти учёного

- Самойлов В.О. История российской медицины. М.: Эпидавр, 1997. 200с.

- Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности. Очерки истории. М.: Наука, 2000. 798 с.

- Верлоцкий А.Е. Жизнь и творчество Александра Эдуардовича Рауэра // Стоматология, 1946. № 4. С. 15 - 20.

- Михельсон Н.М. К 90-летию со дня рождения проф. А.Э. Рауэра. Стоматология, 1961. № 4. С. 108 - 112.

- Приоров Н. Н. Александр Эдуардович Рауэр. Хирургия, 1948. № 10. C. 86-88.

- Левит В.С. Краткие очерки истории Советской хирургии. М.: Медгиз, 1960. 200 с.

- Рауэр А.Э., Михельсон Н.М. Пластические операции на лице. М.: Медгиз, 1943. 254 с.

- Рауэр А.Э. Переломы челюстей и повреждения мягких тканей лица. М.: Медгиз, 1948. 300 с.

- Матяшин И.М., Глузман А.М. Справочник хирургических операций. Киев: Здоровье, 1979. 312 с.