Акчагыльско-апшеронские отложения северной части Каспийского региона (Северный Каспий): особенности строения, эволюции и нефтегазоносности

Автор: Волож Ю.А., Быкадоров В.А., Царегородцева Т.К., Курина Е.Е.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены новые или недостаточно освещенные аспекты геологического строения акчагыльско-апшеронских отложений Северного Каспия с использованием большого объема сейсмических и геологических материалов. На этой основе существенно уточнены представления об особенностях их строения, формирования и газоносности. Построены уточненные палеогеографические схемы, показывающие, что акчагыльский и апшеронский водоемы вместе с Южным Каспием представляли собой внутренние моря-озера, размеры которых превышали современный Каспий. В Северном Каспии границы водоемов контролировались предплиоценовыми эрозионными уступами. Установлено, что по периферии бассейнов шельфы сложены мелководными терригенными отложениями клиноформного строения. В акчагыльское время шельфы занимали около половины площади бассейна, а в центральных частях на глубине 300-400 м они представлены депрессионными глинисто-углеродистыми газоматеринскими породами. В апшеронское время почти весь бассейн был компенсирован терригенными клиноформами, за исключением узкого центрального желоба. Приведены сейсмостратиграфические разрезы с клиноформными шельфовыми и депрессионными некомпенсированными отложениями. Ранее проведенными работами в Северном Прикаспии в акчагыльско-апшеронских отложениях выявлены многочисленные проявления горючего газа, часто с промышленными дебитами. Однако значительных запасов газа выявить не удалось из-за неясности структурного плана, и общая оценка ресурсов газа Северного Каспия была скромной - около 50 млрд м3. Выявленные особенности рассматриваемых отложений позволяют на порядок увеличить ресурсы. Залежи газа прогнозируются в неструктурных ловушках, сложенных песками клиноформ в основном апшеронского возраста. Кроме того, источником газа являются депрессионные акчагыльские и апшеронские глины с содержанием органического вещества до 1,5 %. Апшеронские пески являются отличными коллекторами. Показано, что для поиска месторождений газа в неструктурных ловушках Северного Каспия следует использовать современную сейсморазведку с выделением по ее материалам «ярких пятен», которые с достаточной уверенностью можно связывать с залежами УВ

Северный каспий, акчагыльский и апшеронский ярусы, палеогеография, сейсмостратиграфические разрезы, клиноформы, седиментационный и эрозионный уступы, газоматеринский комплекс, перспективы газоносности,

Короткий адрес: https://sciup.org/14128819

IDR: 14128819 | УДК: 550.8+553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-5-39-53

Текст научной статьи Акчагыльско-апшеронские отложения северной части Каспийского региона (Северный Каспий): особенности строения, эволюции и нефтегазоносности

Несмотря на значительные объемы проведенных поисковых буровых работ в Северо-Каспийском регионе, были установлены только многочисленные газопроявления, при этом часто приуроченность газовых залежей не была установлена. Также неизвестным оставался источник газов. В этой связи ресурсы газа в акчагыльско-апшеронских отложениях Северного Каспия были оценены как непромышленные и поиски залежей газа были прекращены. Предполагалось, что значительная часть ресурсов УВ сосредоточена в неантиклинальных ловушках. Однако методов для поиска таких ловушек не было.

В настоящее время при прогнозировании неантиклинальных ловушек ведущая роль принадлежит сейсмостратиграфическому анализу. Данный анализ позволяет изучать многие региональные и локальные особенности строения осадочных толщ, которые недоступны при использовании только материалов бурения и поверхностных наблюдений. Выполненный авторами статьи анализ позволил получить важные дополнительные представления о строении осадочного чехла, а именно выделить области с клиноформным или депрессионным характером отложений; проследить несогласия, выклинивания отдельных пластов и толщ; получить представления о составе и условиях залегания. На основании вышеперечисленного авторы статьи предложили новые направления поисков УВ.

Особенности строения и развития Каспийского региона в плиоцен-раннечетвертичное время

Изучение керна акчагыльско-апшеронских отложений для выявления газовых месторождений проводилось в основном в первой половине XX в. Из-за эндемичности палеонтологических остатков точные возрастные датировки неогеновых подразделений в Северном Каспии и во всем Каспийском регионе остаются недостаточно ясными. В настоящей статье при расчленении разреза плиоцен-четвертичных отложений авторы использовали региональную сей-смостратиграфическую шкалу Каспийского региона, разработанную сотрудниками Геологического инсти- тута РАН [1], которая была незначительно скорректирована в соответствии с решениями Межведомственным стратиграфическим комитетом РФ (2007) и новыми материалами ГДП-200.

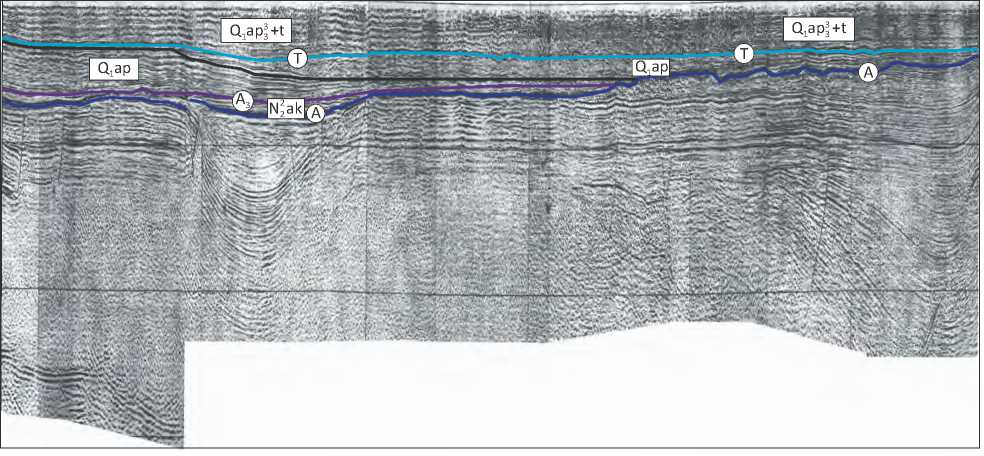

В соответствии с решениями МСК РФ (2007) ак-чагыльский ярус отнесен к верхнему плиоцену, апшеронский ярус включен в эоплейстоцен, балаханский региоярус (продуктивная толща) датируется ранним плиоценом, а согласно данным ГДП-200 (В.А. Лаврищев), опорный горизонт Т, который ранее относили к кровле тюркянской толщи неоплейстоцена, стратифицирован как граница эрозионного несогласия внутри верхнего апшерона (внутри замяновского горизонта).

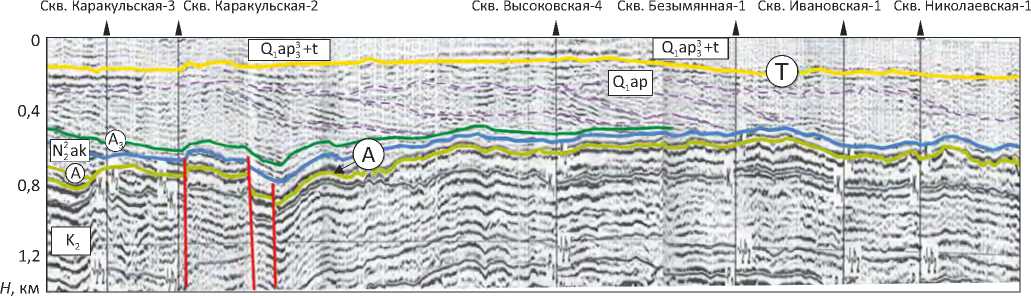

Результаты сейсмостратиграфического анализа показывают, что в Северном Каспии, где нижнеплиоценовые отложения отсутствуют или развиты локально и небольшой мощности, основной опорный отражающий горизонт А связан с крупным стратиграфическим и угловым несогласием между отложениями плиоцена – квартера и мела – кайнозоя. Эта граница сформировалась в процессе интенсивной эрозии в раннем плиоцене. К ней в отдельных местах прилегают маломощные аллювиальные отложения нижнего плиоцена, но чаще акчагыльские, а местами и апшеронские.

В конце понтийского века (поздний миоцен) Черноморский, Средиземноморский и Каспийский морские бассейны потеряли связь с океаном и друг с другом (мессинский кризис) [2, 3]. В это время активизируются орогенические движения в соседних районах, а Южно-Каспийский бассейн испытывает интенсивное погружение. В результате вся водная масса Каспийского региона оказалась в Южно-Каспийском бассейне. При этом базис эрозии к началу плиоцена опустился примерно до 700 м, что фиксируется по палеодолинам рек, впадающих в ЮжноКаспийский водоем [1, 2].

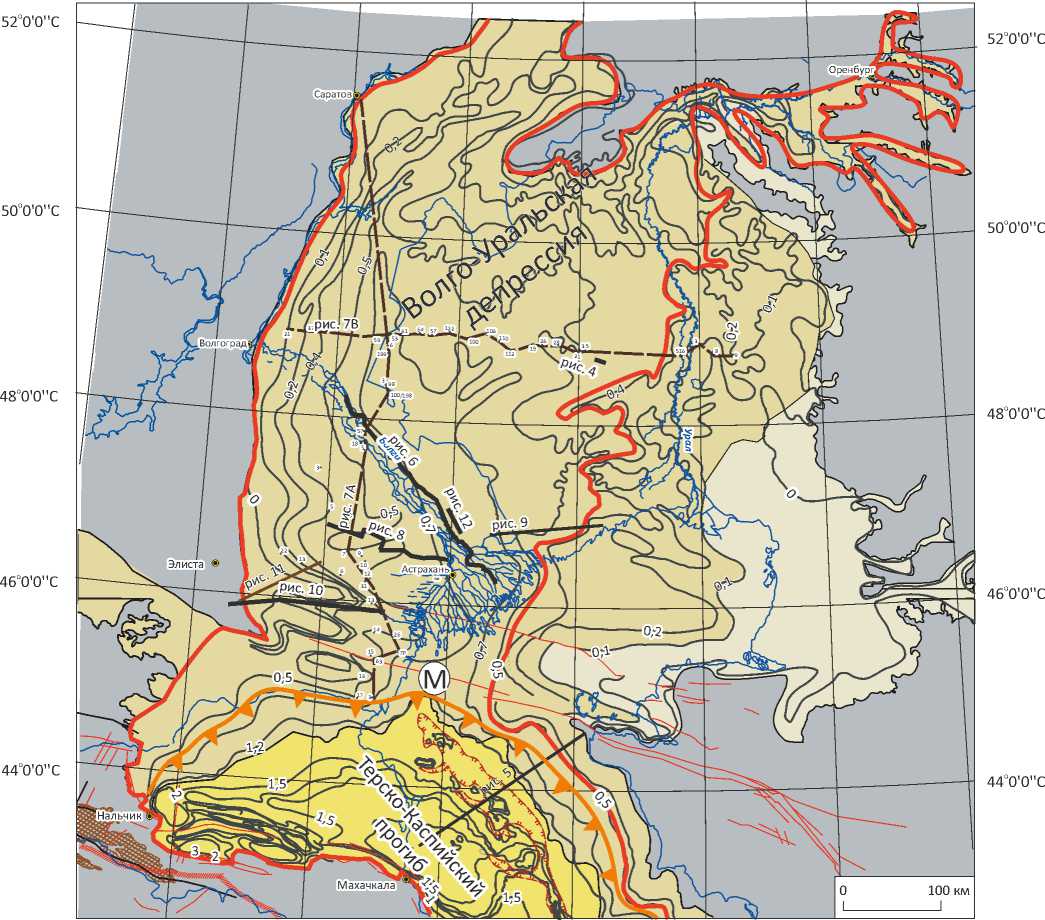

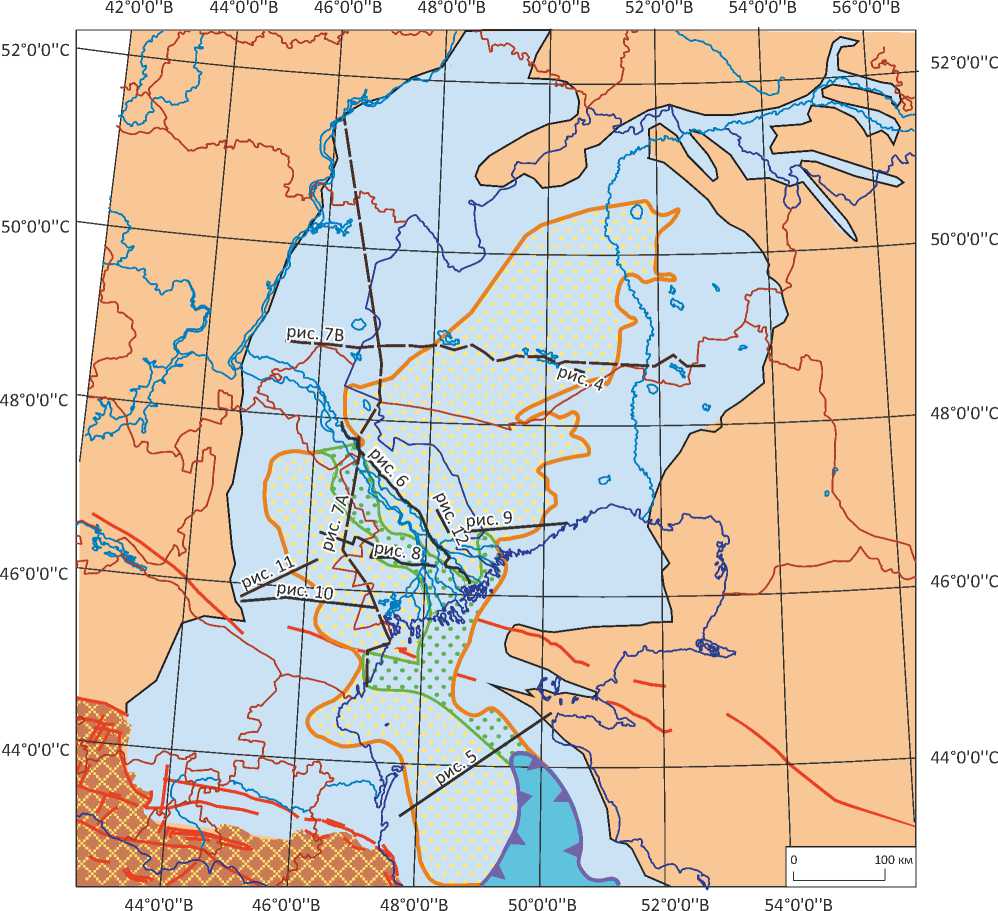

В Каспийском регионе выделяются две области, разделенные Мангышлакской системой поднятий (рис. 1). К югу располагаются Южно-Каспийская впадина и Терско-Каспийский прогиб, образую-

Рис. 1. Структурн ерного Каспия по подошве плио

Fig. 1. Structural Northern Caspian over the Plioc

42о0'0''В

44о0'0''В

46о0'0''В

48°0'0"В

50°0'0"В

52о0'0''В

54°0'0"В

В

46о0'0''В

48о0'0''В

54о0'0''В

44о0'0''В

50о0'0''В

52о0'0''В

1 — выходы доплиоценовых комплексов: а — на дневную поверхность b — под покровом четвертичных отложений мощностью менее 100 м; области распространения ( 2 , 3 ): 2 — акчагыльских комплексов, 3 — верхней части продуктивной толщи; 4 — выходы пород консолидированной коры герцинской консолидации; 5 — изогипсы подошвы плиоцена, км; 6 — плиоценовые погребенные подводные врезы; 7 — плиоценовый эрозионный уступ; 8 — постколлизионный трансрегиональный Крымско-Копетдагский сдвиг; 9 — граница Среднекаспийской впадины; 10 — скважины; 11 — сейсмические и геологические разрезы; 12 — схематические геологические разрезы по скважинам. М — Мангышлакская система поднятий

1 — pre-Pliocene sequence outcrop: а — at daylight surface; b — under the cover of Quaternary formations less than 100 m thick; areas of occurrence ( 2 , 3 ): 2 — Akchagylsky rock associations, 3 — upper part of pay zone; 4 — outcrops of the rocks of consolidated crust of the Hercynian consolidation; 5 — structural contours of Pliocene Bottom, km; 6 — buried Pliocene submarine channels; 7 — Pliocene erosion bench; 8 — post-collision trans-regional Krym-Kopetdag strike-slip fault; 9 — boundary of Srednekaspiisky depression; 10 — wells; 11 — seismic and geological cross-section; 12 — schematic geological section across the wells.

М — Mangyshlaksky system of highs щие тыловой предгорный Восточно-Предкав-казский прогиб, формирование которого связано с позднемиоцен-четвертичной активизацией коллизионных процессов в пределах складчато-орогенных сооружений Аджаро-Триалета, Малого Кавказа, Талыша и Эльбурса. Южно-Каспийская впадина, по представлениям авторов статьи, ограничивается на севере не Апшероно-Прибалханской системой поднятий (Апшеронским порогом), как считают многие исследователи, а тектоноседиментационным уступом по юго-восточному краю Песчаномысско-Са-мурской седловины. Система Апшероно-Прибал-ханских поднятий связана с трансконтинентальным Крымско-Кавказско-Копетдагским правым сдвигом амплитудой около 150 км, который возник в начале плиоцена на южной окраине Скифской эпипалеозой-ской плиты и обусловил формирование субширотной системы связанных с ним постколизионных орогенов Крыма, Большого Кавказа и Копетдага [4].

К концу раннего плиоцена воды палео-Амударьи вместе с водами Аральского водосборного бассейна и других рек быстро заполнили Южно-Каспийскую и Терско-Каспийскую котловины и дельта палео-Волги была отодвинута до системы Мангышлакского порога. Заполнение глубокой Южно-Каспийской котловины осадками, увеличение стока рек (за счет почти трехкратного расширения площади водосборного бассейна), а также подпитка подземными водами в конце позднего плиоцена привели к обширной акча-гыльской трансгрессии [1].

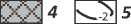

В позднеплиоценовое (акчагыльское) время границы Каспийского моря-озера отодвинулись далеко на север, за пределы Южного Каспия, оно затопило всю эрозионную депрессию, выработанную в течение раннего плиоцена, а на востоке вышло за эрозионный уступ (рис. 2).

В апшеронское время (эоплейстоцен) произошло небольшое сокращение площади бассейна и расширение мелководных его частей (рис. 3).

Особенности осадконакопления плиоцен-эоплейстоценовых отложений Северного Каспия

В акчагыл-апшеронское время Северный При-каспий и Южный Каспий формировались как единая внутриконтинентальная Каспийская область прогибания и седиментации. В северной части Каспийского региона (от Мангышлакской системы поднятий до северного борта Прикаспийской впадины) почти повсеместно отсутствуют нижнеплиоценовые отложения, лишь в небольших понижениях развиты аллювиальные отложения мощностью в десятки метров [5]. Разрез здесь сложен терригенными ак-чагыльскими, апшеронскими и четвертичными отложениями морского (точнее, озерного) типа мощностью до 500–700 м. Эти отложения выполняют обширную эрозионно-тектоническую Волго-Уральскую депрессию меридионального про- стирания протяженностью 700 км и шириной 250–350 км.

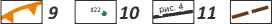

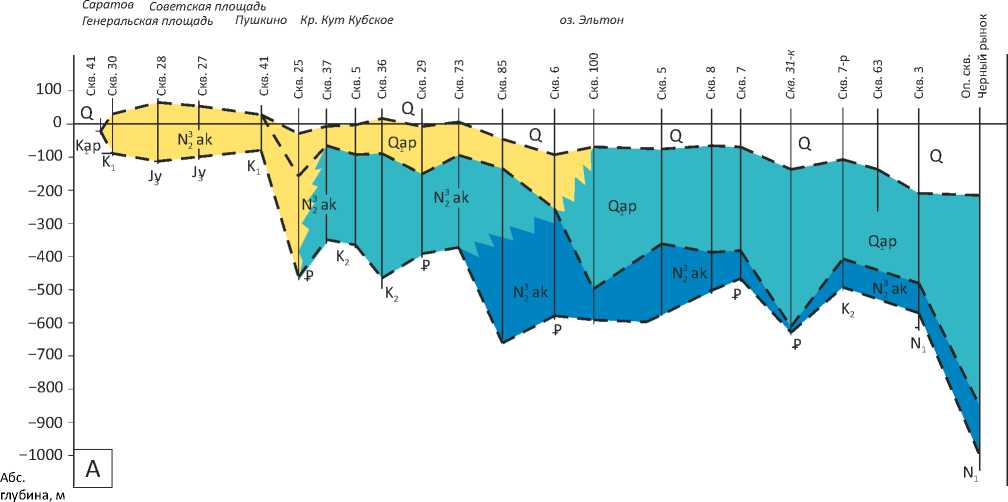

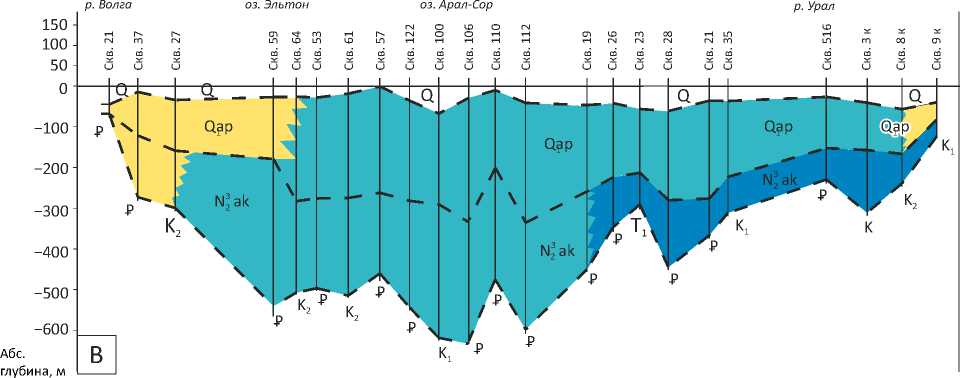

Строение акчагыльско-апшеронского комплекса депрессии, на первый взгляд, представляется довольно простым. Это субгоризонтально залегающая толща, мощность которой плавно изменяется от первых сотен метров до 700–800 м. Местами над соляными куполами возникли малоамплитудные поднятия (рис. 4). Основную причину появления участков с увеличенными мощностями исследователи объясняли тектоническими проявлениями, а процессам эрозии отводили второстепенную роль. Сейсмостра-тиграфический анализ материалов в совокупности с данными бурения позволил авторам статьи выявить новые важные особенности внутреннего строения плиоценового комплекса Северного Прикаспия. Установлена важная роль эрозионного фактора в формировании верхнеплиоценовых отложений.

В понтийское время и в первой половине плиоцена Средний и Северный Каспий были осушены и активно подвергались эрозионным процессам. В Северном Каспии и западной части Прикаспийской впадины (к западу от р. Урал) была выработана обширная топодепрессия, ограниченная бортовыми эрозионными уступами высотой до 100–200 м (рис. 5, см. рис. 1). Эта депрессия (Волго-Уральская) имеет субмеридиональное простирание и доходит на юге до Мангышлакского порога и зоны Манычских прогибов. Западная граница депрессии почти совпадает с Ерге-нинским современным уступом, восточная уходит за р. Урал на десятки километров. Рельеф доплиоценовой поверхности имеет довольно сложный эрозионный характер, выделяются линейные понижения, отвечающие рисунку речной сети. В понижениях рельефа обнажаются более древние породы. Мощность эродированных осадков в депрессии оценивается в 300–500 м. Ось депрессии сдвинута к западному волжскому борту Прикаспийской депрессии, где подошва плиоцена расположена на глубине 600–800 м. Во многих местах подошва плиоцена осложнена останцовыми буграми и локальными поднятиями, последние обычно связаны с процессами галокинеза. На таких выступах мощности плиоценовых отложений сокращаются, иногда выпадают из разреза акчагыльские отложения. Эрозионная поверхность доплиоценовых отложений перекрыта акчагыльскими морскими терригенными отложениями.

Море заполнило все междуречье Урал – Волга (до возвышенностей Общего Сырта) и распространилось на север по эрозионной долине палео-Волги до устья Камы. Восточная граница моря-озера выходила за плиоценовый эрозионный уступ на многие десятки километров. Во время максимума акчагыльской трансгрессии уровень моря поднимался до отметок 100–150 м, в связи с этим через Манычскую седловину происходил сброс каспийских вод в Черное море через район Азовского моря [1]. Глубина акчагыль-

Рис. 2. Палеогеографическая схема Северного Каспия в акчагыльское время Fig. 2. Paleogeographic scheme of the Northern Caspian in the Akchagylsky time

-

1 Z□2 ■:3 4Q5 6 ^78 z 39

-

1 — инверсионный присдвиговый ороген Большого Кавказа; 2 — низменные равнины; акчагыльское море-озеро ( 3 , 4 ): 3 — мелководные области, 4 — относительно глубоководные недокомпенсированные области (котловина); 5 — плиоценовый эрозионный уступ; 6 — области клиноформного строения осадков (конусы выноса); 7 — недокомпенсированная ложбина внутри области с клиноформным строением; 8 — граница Среднекаспийской впадины к концу акчагыльского времени; 9 — разрывные нарушения

-

1 — inversion pull-apart orogen of the Great Caucasus; 2 — lowland plains; Akchagylsky sea/lake ( 3 , 4 ): 3 — shallow water areas, 4 — relative deepwater undercompensated areas (basin); 5 — Pliocene erosion bench; 6 — areas of clinoform structure of sediments (fans);

-

7 — undercompensated clough inside the area with clinoform structure; 8 — boundary of Srednekaspiisky depression by the end of the Akchagylsky time; 9 — faults

ского моря в пределах южной части Волго-Уральской депрессии не превышала 200 м, а в Среднем Каспии достигала 300–500 м. Причем область значительных глубин с депрессионным характером отложений занимала около половины площади бассейна, а в начале акчагыльского времени она была существенно больше.

Море было вначале слабосоленым, что подтверждается пресноводной биотой. К середине акчагыльского времени бассейн Каспия стал солоновато-водным и в нем появилась морская фауна. Это можно объяснить начавшимся стоком верхних, более пресных вод в Черное море и придонным подтоком более соленых морских вод.

Рис. 3. Палеогеографическая схема Северного Каспия в апшеронское время

Fig. 3. Paleogeographic scheme of the Northern Caspian in the Absheronsky time

-

1 — граница Среднекаспийской впадины к концу апшеронского времени. Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

-

1 — boundary of Srednekaspiisky depression by the end of the Absheronsky time. For other Legend items see Fig. 2

В северной части акчагыльского бассейна выделяется конус с тремя-четырьмя клиноформными лопастями. Мощность акчагыльских отложений здесь достигает 350–400 м (рис. 6, 7). Осадконакопление в центральной и южной частях Прикаспийской впадины происходило в акчагыльское время в условиях недокомпенсации, и здесь накопились маломощные (50–150 м) серые и темно-серые глины, реже мергели, обогащенные ОВ (рис. 8–10, см. рис. 6). Лишь на отдельных поднятиях (останцы или соляные купола) отмечены линзы алевритов и иногда ракушечников. В апшеронское время площадь морского бассейна немного сократилась, главным образом за счет северных территорий, где береговая линия сместилась до подножий возвышенности Общий Сырт. Это было связано в основном с заполнением осадками краевых частей бассейна в акчагыльское время (см. рис. 3).

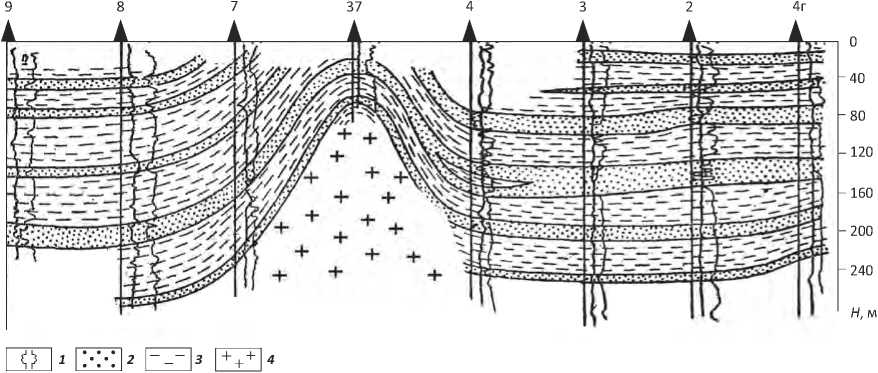

Рис. 4. Геологический разрез апшеронских отложений купола Аукетайчагыл в междуречье Урал – Волга Fig. 4. Geological cross-section of the Absheronsky deposit within the Auketaichagyl in the Ural – Volga interfluve

2,5 t , c

1 — кривые КС и ПС; 2 — песчаники; 3 — глины; 4 — соляные купола

1 — resistivity and SP logs; 2 — sandstone; 3 — clay; 4 — salt domes

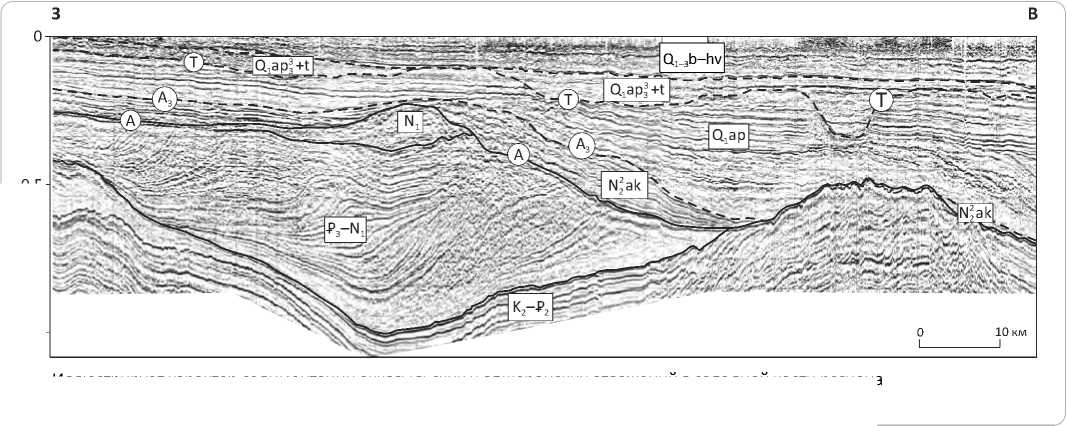

Рис. 5. Сейсмостратиграфический среднекаспийский разрез

Fig. 5. Seismo-stratigraphic middle-Caspian section

Русло

СВ

ЮЗ

0,5

1,5

0 10 км

Пересекает эрозионно-тектоническую раннеплиоценовую депрессию, видны ее борта, клиноформное строение акчагыльских отложений, русловые промоины с маломощными отложениями нижнего плиоцена

Runs across the erosion-tectonic Early Pliocene depression; shows its shoulders, clinoform structure of the Akchagylsky deposits, channel washouts with thin Lower Pliocene deposits

Отмечается существенное расширение мелководных (шельфовых) частей водоема и смещение в южном направлении подводных конусов выноса. По сейсмическим материалам в Нижнем Поволжье авторы статьи впервые выделили два таких конуса — правобережный и левобережный, сформированных в первой половине апшеронского века. Эти конусы установлены по нескольким (около 15) переинтерпретированным сейсмическим профилям (см. рис. 6, 8–10). Первый конус протягивается вдоль современной поймы р. Волга по ее правобережью на 300 км при ширине 110–130 км. В его строении установлены клиноформы как юго-западной, так и северо-вос- точной ориентировки, мощность клиноформных апшеронских отложений здесь достигает 350–450 м (см. рис. 6, 9). Левобережный конус состоит из 4–6 клиноформных тел, наклоненных на восток, юго-восток. Мощности отдельных клиноформ составляют около 100 м при общей мощности клиноформного нижнеапшеронского комплекса до 400–450 м. По высоте клиноформ можно оценить глубины палеобассейна — они достигали 200 м. Между конусами выноса в раннем апшероне образовалась некомпенсированная ложбина с мощностями нижнеапшеронских отложений около 100 м (см. рис. 3, 5, 9). В позднем апшероне ложбину заполнили пологие

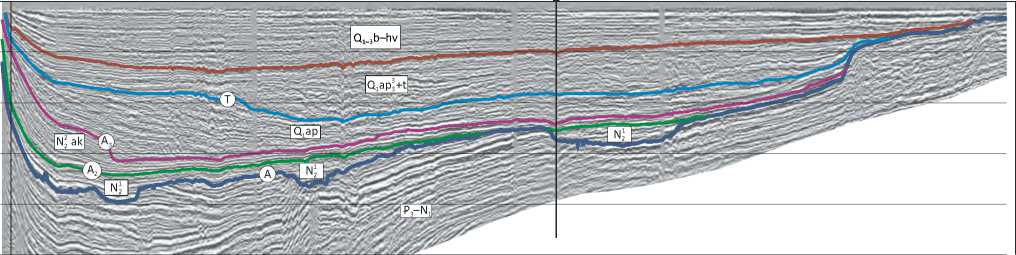

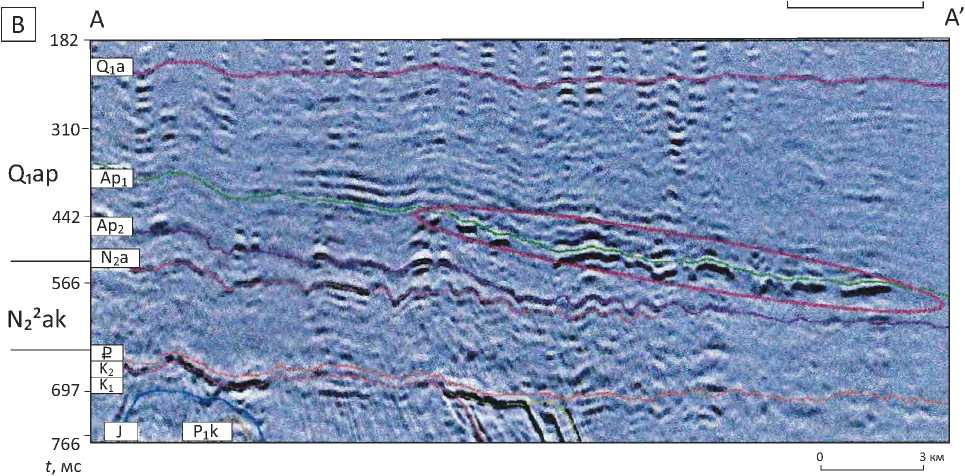

Рис. 6. Сейсмостратиграфический ахтубинский разрез

Fig. 6. Seismo-stratigraphic Akhtubinsky section

1 — разрывные нарушения. Показаны клиноформные апшеронские и депрессионные акчагыльские и нижнеапшеронские отложения

1 — discontinuous faults. Demonstrates clinoform Absheronsky and depression Akchagylsky and Lower Absheronsky deposits

клиноформы с юго-восточного падения. На конусах в это время (поздний апшерон) в условиях подводных мелководных равнин (шельфа) накапливались горизонтально залегающие пласты глин и реже песчано-алевритовых пород. На геологических разрезах по скважинам не так четко, как по материалам сейсморазведки, также фиксируются области недокомпен-сации и клиноформного строения (рис. 11, см. рис. 7). Эти особенности строения апшеронских отложений позволяют прогнозировать газовые месторождения в песках клиноформ.

Новые аспекты нефтегазоносности плиоцен-эоплейстоценовых отложений Северного Каспия

Высокие перспективы плиоцен-эоплейстоцено-вых отложений Южного Каспия общеизвестны. Однако перспективы нефтегазоносности Северного Каспия по этим отложениям остаются недостаточно выясненными. Сейсмостратиграфический анализ позволяет выполнить прогноз по этим районам более обоснованно.

Газоносные и газоматеринские отложения

В Северном Прикаспии выявлено около 30 площадей со значительной газонасыщенностью акча-гыльских и в основном апшеронских отложений, в том числе 10 площадей с промышленными залежами газа [6]. Подавляющее большинство залежей и проявлений газа связано с песчано-алевролитовыми пластами в апшеронском ярусе. Пласты песков и алевритов имеют высокую пористость (25–33 %). Основным источником газа в плиоцене, по мнению авторов статьи, является акчагыльская глинистая толща, развитая в западной и центральной частях

Прикаспийской впадины. Это серые и черные глинисто-мергелистые породы с содержанием гумусово-сапропелевой органики до 1,5–1,9 %. Такие же породы на отдельных площадях имеются и в апшеронском ярусе [7]. На глубинах залегания до 500– 800 м температуры составляют 45–55 °С, и в этих условиях породы могут генерировать первичный метан. Апшеронские газы, как правило, метановые (80–96 %) с примесью азота (до 15 %), углекислого газа (до 4 %). Тяжелые УВ отсутствуют или их содержание составляет доли процента, вредные сернистые соединения также не обнаружены. Такой состав характерен для газов ранней стадии генерации. Некоторые исследователи считали, что основным источником УВ в верхнем плиоцене являются юрско-меловые надсолевые отложения. Но почти повсеместное развитие непроницаемой глинисто-мергелистой акчагыльской толщи мощностью 100–200 м не позволяет принять такую точку зрения. В первую очередь при подтоке газов из надсолевой толщи они должны скапливаться под акчагыльской покрышкой. Но такие скопления в Прикаспийской впадине единичны. Полностью отрицать миграцию УВ из надсолевой толщи также нельзя. Такая миграция возможна около редких активных соляных куполов с разломами. Так, на Но-вобогатинском куполе вблизи Атырау выявлена залежь нефти дебитом 2 т/сут в подошве акчагыль-ских отложений. Ниже залегают юрские отложения с признаками нефти, они осложнены разломами. На Жамбайском куполе (190 км западнее Атырау) в основании плиоценовых песчаников выявлена залежь газа, содержащего 72 % метана, 18 % этана-

Рис. 7. Схемы сопоставления разрезов апшеронско-акчагыльских отложений Fig. 7. Schemes of cross-sections matching of Absheronsky-Akchagylsky deposits

C

Ю

ЗВ

□1 □ 2 ■ 3

Соотношение компенсированных и некомпенсированных отложений акчагыльского и апшеронского возраста: А — по меридиональной линии Саратов – пос. Черный рынок, В — по широтной линии рек Волга – Урал.

Отложения ( 1 – 3 ): 1 — прибрежные мелководные, 2 — мелководные преимущественно клиноформенного строения, 3 — относительно глубоководные депрессионные

Correlation of compensated and uncompensated Akchagylsky and Absheronskydeposits: А — along the longitudinal line Saratov – Cherny Rynok Village, В — along the latitudinal line of Volga – Ural rivers.

Formations (1–3): 1 — coastal shallow-water, 2 — shallow-water deposits mainly of clinoform structure, 3 — relatively deepwater depression deposits бутана и 10 % азота. Наличие здесь тяжелых УВ и залегание продуктивных пород на меловом комплексе свидетельствуют о миграции газа из доплиоценовых пород.

Возможность образования скоплений газов на начальных стадиях метаморфизма органического углерода установлена для Западной Сибири [8]. Здесь формирование гигантских альб-сеноманских

Рис. 8. Глубинный сейсмостратиграфический разрез правобережья р. Волга

Fig. 8. Deep seismo-stratigraphic section of right bank of the Volga River

З

В

Видны апшеронские клиноформы и эрозионный характер подошвы акчагыльских отложений. Усл. обозначения см. на рис. 6

Absheronsky clinoforms and erosion nature of the Akchagyl Bottom can be seen. For Legend see Fig. 6

Рис. 9. Сейсмостратиграфический жамбайский разрез

Fig. 9. Seismo-stratigraphic Zhambaisky section

СЗ

ЮВ

2500 t , мс

Демонстрирует строение акчагыльских и апшеронских отложений на юго-востоке Прикаспийской впадины, в центре разреза линза верхнеапшеронско-тюркянского комплекса заполнения

Demonstrates the structure of Akchagylsky and Absheronsky deposits in the south-east of the Caspian depression, lens of the Upper Absheronsky-Tyurkyansky filling series is in the centre of the section

газовых месторождений на глубинах до 1000–1500 м произошло за счет вмещающих озерно-болотных и мелководно-морских отложений с содержанием органического углерода от 0,1 до 1,5 %. Стадия метаморфизма углистого вещества в этих отложениях — буроугольная и начальная длиннопламенная, т. е. ПК и МК1 с температурами до 60 °С. В газах наблюдается небольшое количество тяжелого углерода 13С — 48–65 ‰ и высокое содержание легкого углерода 12С. Слабый метаморфизм углистого материала и изотоп- ный состав углерода позволили авторам сделать вывод о формировании альб-сеноманских газовых месторождений Западной Сибири за счет аккумуляции газов ранней генерации (образованных до главной зоны нефтегенерации). Подобные месторождения выявлены в Японии в плиоценовых и четвертичных отложениях, где содержание 13С колеблется от -65 до -75 ‰. За счет газов ранней генерации, по Э.М. Галимову [9], сформированы месторождения чисто метанового газа в эоценовых отложениях Северного

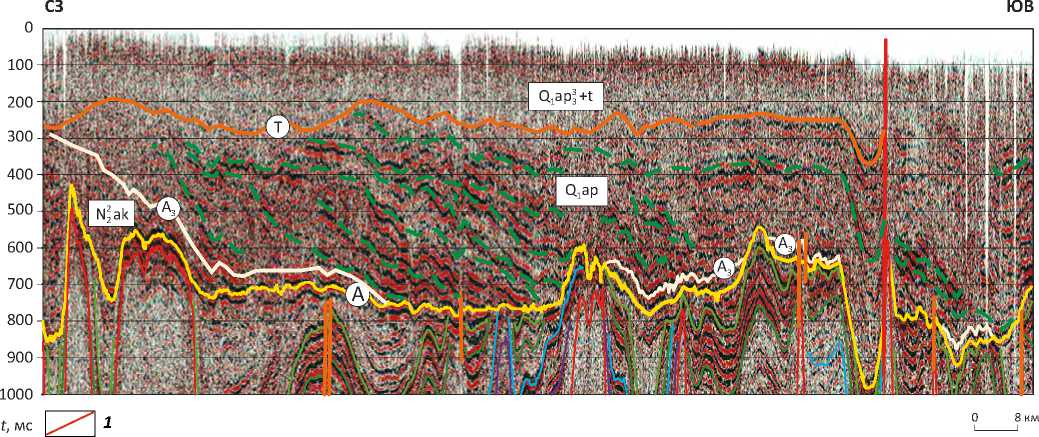

Рис. 10. Сейсмостратиграфический сарпинский разрез

Fig. 10. Seismo-stratigraphic Sarpinsky section

0,5

t , c

Иллюстрирует характер седиментации акчагыльских и апшеронских отложений в западной части региона

Illustrates the nature of Akchagylsky and Absheronsky deposits sedimentation in the western part of the region

Рис. 11. Геологический яшкульский разрез

Fig. 11. Yashkulsky geological cross-section

ЮЗ

СВ

40-’

–40

–80

–120

–160

–200

–240

–280

–320

–360

–400

ур. Дорт-Хулсун

QI-III Q Ihv2

QIhz2

Кряж Карпинского

QIV

QIV

QIV

QIIhv3

Q

QIV

QIV

QIhv2

Q I hv3

QIhv3 QIV

N32ap3

N3 2 ap 2

N32ap1

N23ak2

Q1Iat

Q1Iat

QII hv2

QIV

Q1Iat QIIIhv1

QIhv1

Q I hz 1

Q II hz 1

Q1IIat

QI hv1

0 4 8 12 км

N32ap3 I

N3 2 ap 2

Н, м

Иллюстрирует строение акчагыльско-апшеронских отложений на сочленении Прикаспийской впадины и кряжа Карпинского

Illustrates the structure of Akchagylsky and Absheronsky deposits in the zone of the Caspian Depression and the Karpinsky Ridge joint

Устюрта при глубинах залегания 300–600 м. Содержание 13С в этих газах составляет 69–75 ‰.

В акчагыльский и апшеронский бассейны впадали многочисленные реки, приносившие значительные объемы растительного детрита. Об этом свидетельствуют спорово-пыльцевые комплексы, пласты бурых углей в акчагыльских отложениях Среднего Поволжья, серые и темно-серые глины с растительными остатками наземного типа. Второй важной составной частью ОВ являлись диатомовые водоросли. Значительные глубины плиоценовых бассейнов (не менее 200–300 м) были благоприятны для захоронения и начального катагенеза.

Перспективы газоносности Северного Каспия

Верхнеплиоценовые отложения по совокупности геологических признаков, несомненно, являются перспективными на выявление значительных запасов горючего газа. Прежде всего, необходимо отметить их региональную газоносность, проявленную на ряде мелких месторождений и в отдельных сильных и стабильных газовых фонтанах на площадях: Астрахань, Кирикили, Азау, Жамбай, Порт-Артур, Сарал-жин, Ушкультас и др. Дебиты в скважинах составляют от 2 до 220 тыс. м3/сут. Бурение многих скважин из-за сильных аварийных притоков газа и плывунов было прекращено. Эти данные свидетельствуют, что плиоценовый газ на многих площадях может быть объектом промышленной эксплуатации. Имеющиеся данные подтверждают и достаточно высокую стабильность дебитов газа, что может указывать на их значительные запасы. Некоторые скважины многие годы фонтанировали на месторождениях Саралжин, Аукетайчагыл и Жамбай. Обсаженная скв. 24 на месторождении Азау фонтанировала более 15 лет с давлением на устье 10 атм, при этом дебит не снижался [10]. Запасы газа по отдельным месторождениям составляют от сотен миллионов кубометров до 2,5 млрд м3.

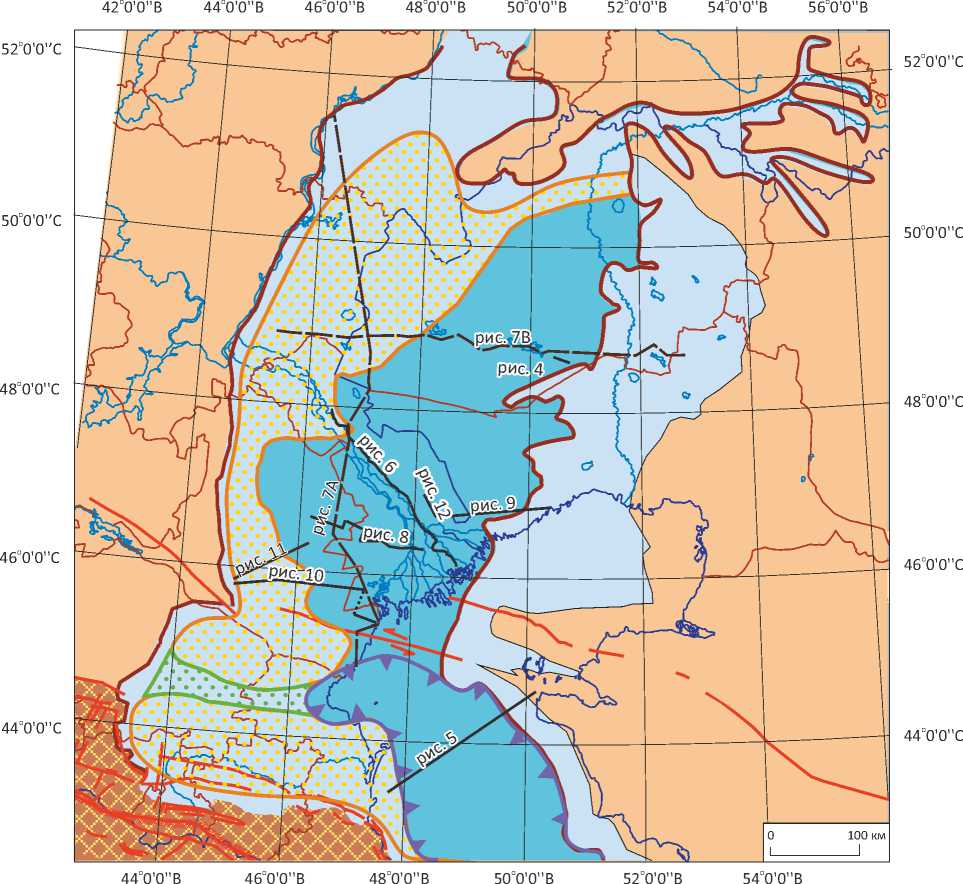

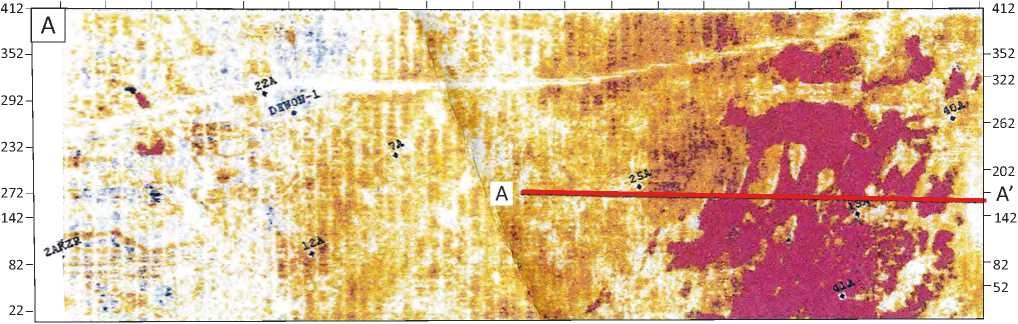

Рис. 12. Амплитудные аномалии «яркие пятна» в апшеронских отложениях Астраханского свода, обусловленные залежами газа

Fig. 12. “Bright spot” amplitude anomalies in the Absheronsky deposits of the Astrakhansky Arch, which respond to gas pools

Inline

19 79 139 199 259 319 379 439 499 559 619 679 739 799 859 919 979 1039 1099 1159 1219

6 км

А — карта с «яркими пятнами», В — сейсмический разрез

А — map with "bright spots", В — seismic section

Апшеронские отложения характеризуются наличием высокоемких и высокопроницаемых пачек песчано-алевритовых пород мощностью до 20 м, что обеспечивает накопление значительных залежей газа. Коллекторские горизонты перекрываются пачками непроницаемых глинисто-мергелистых пород. Акчагыльское время характеризуется накоплением на большей части Каспийского бассейна черных глин с высоким содержанием ОВ. Исходя из изложенных выше представлений о происхождении плиоценовых газов за счет ранней их генерации в акчагыль-ских и нижнеапшеронских глинистых отложениях, выполнена ориентировочная количественная оценка прогнозных ресурсов рассматриваемой территории Северного Прикаспия. Принятая площадь генерации газов составляет 180 000 км2, мощность газоматерин- ских пород — 100 м, содержание Сорг — 1,5 %, масса ОВ в газоматеринских породах составит 540 млрд т. По В.А. Бочкареву [11] и И.И. Нестерову [8], из 1 т ОВ на ранней стадии катагенеза образуется 40–60 м3 горючего газа, для расчета было принято 40 м3. Объем генерированного газа составит 21 600 млрд м3. Коэффициент аккумуляции для альб-сеномана Западной Сибири принят равным 0,1 [8]. Условия аккумуляции газа в плиоцене Нижнего Поволжья благоприятные, в разрезе присутствуют мощные глинистые пачки и практически отсутствуют разрывные нарушения. Тем не менее для расчета авторы статьи приняли пониженный коэффициент аккумуляции, равный 0,02. В этом случае прогнозные ресурсы газа в плиоцене Прикаспийской впадины составляют 430 млрд м3.

Важнейшими критериями при формировании залежей УВ являются тип и размеры ловушек. Учитывая геологические условия, в апшеронских отложениях нельзя прогнозировать существенных по размерам локальных структур. На основании проведенных геолого-разведочных работ установлены мелкие антиклинали только в пределах единичных активных соляных куполов. На многих площадях четкой связи залежей газа со структурами не установлено.

С учетом особенностей геологического строения в качестве основных газоперспективных объектов авторы статьи рассматривают литологические ловушки в апшеронских клиноформах, слагающих подводные конуса выноса. Такие ловушки в виде песчано-алевритовых линз и шнурков формируются, как показывает опыт работ в других районах, вдоль бровки клиноформ и у их подножий. По имеющимся качественным сейсмическим материалам возможные масштабы литологических ловушек газа в плио-цен-четвертичном комплексе Северного Прикаспия можно определить по размерам амплитудных аномалий («ярких пятен»), достаточно уверенно связываемых во многих регионах с залежами газа. Такие аномалии установлены на Астраханском газоконденсатном месторождении. О наличии здесь газовых залежей свидетельствуют «яркие пятна» на сейсмических разрезах (рис. 12) и газопроявления. По материалам 3D-сейсморазведки в пределах Астраханского газоконденсатного месторождения в апшеронских клиноформных отложениях выявлена обширная аномальная зона типа «яркого пятна». Ее размеры по горизонту А1 оцениваются в 80 км2, а по горизонту А2 — в 40 км2. Залежи газа прогнозируются здесь в крупных седиментационных ловушках, связанных с песками подводных русел, песками у бровки и подножия клиноформ. Отмеченная аномальная зона, по мнению авторов статьи, связана с залежами газа в седиментационном резервуаре. При бурении глубоких скважин на этом месторождении часто происходили интенсивные выбросы плиоценового газа, иногда с образованием глубоких воронок. Как видно из разреза, залежи расположены на моноклинальных краях клиноформ (см. рис. 12). Для оценки прогнозных ресурсов в пределах выявленных аномалий приняты следующие параметры пластов: газонасыщенная мощность — 20 м, средняя пористость — 15 %, коэффициент газонасыщенности — 0,7, глубина залегания пластов — 500 м и пластовое давление — 50 атм. Для горизонта А1 ресурсы составляют 80 000 м2 × 20 м × × 0,7 × 0,15 × 50 атм = 9,416 млрд м3. Для горизонта А2 ресурсы вдвое меньше — 4,708 млрд м3.

Учитывая клиноформное строение основного перспективного апшеронского песчано-глинистого комплекса, методика полевых сейсмических работ и интерпретации всего сейсмического материала прежде всего должна быть направлена на выявление прямых эффектов от залежей газа («яркие» и «плоские» пятна) и на прогнозирование разреза с выделением песчаных коллекторов. Опыт проведения подобных работ и выявление газовых залежей в сходных геологических условиях накоплен ООО «Кубаньгазпром» в Западном Предкавказье [12]. Эта организация в Западно-Кубанском прогибе на протяжении последних десятилетий поддерживает добычу газа за счет мелких (до 3 млрд м3) месторождений в терригенных неогеновых отложениях понта и меотиса на глубинах 500–1500 м. По мнению А.М. Черненко и соавторов, залежи связаны с малоамплитудными (5–20 м) бес-корневыми мелкими поднятиями. Вероятно, это не структуры, а выпуклые линзы песчаников. Наличие этих залежей устанавливается в основном по материалам бурения, поднятия локализуют по сейсмическим материалам по эффекту «яркого пятна». При этом успешность выявления залежей газа по «ярким пятнам» достигает 90 %.

Заключение

Сейсмостратиграфический анализ акчагыльско-апшеронских отложений Северного Каспия позволил выявить ряд новых черт их строения и истории формирования и на этой основе расширить представления о перспективах нефтегазоносности. Здесь (западнее р. Урал) выделена крупная эрозионно-тектоническая Волго-Уральская депрессия, выполненная верхнеплиоцен-четвертичными отложениями мощностью до 700 м. Установлены важные для оценки газоносности особенности формирования и строения акчагыльских и апшеронских отложений Волго-Уральской депрессии. Они накапливались в относительно глубоководном внутриконтинентальном бассейне с образованием подводных конусов выноса. Генезис газа в апшеронских песчаных коллекторах объясняется наличием глинистых пород акчагыла и низов апшерона, содержащих гумусово-сапропелевое ОВ до 1,5–1,9 %.

Основные перспективы газоносности ВолгоУральской депрессии связаны с крупными апшеронскими конусами выноса. Залежи газа прогнозируются в литологических ловушках на бровках клиноформ и у их подножий. Это требует нестандартных подходов при их изучении, в частности выделения прямых эффектов от залежей.

Список литературы Акчагыльско-апшеронские отложения северной части Каспийского региона (Северный Каспий): особенности строения, эволюции и нефтегазоносности

- Леонов Ю.Г., Антипов М.П., Бобылова Е.Е., Волож Ю.А., Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А. Карта четвертичных (неоплейстоценовых) отложений Каспийского региона с элементами палеогеографии // Тр. ГИН РАН. Вып. 568. - М.: Научный мир, 2005.

- Леонов Ю.Г., Антипов М.П., Волож Ю.А., Зверев В.П., Копп М.Л., Костикова И.А., Лаврушин Ю.А. Геологические аспекты колебаний уровня Каспийского моря // Глобальные изменения природной среды. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. - С. 30-57.

- Атлас литолого-палеогеографических, структурных, палинспастических и геоэкологических карт Центральной Евразии / Под ред. С.Ж. Даукеева и др. - Алматы: НИИ Природных Ресурсов ЮГГЕО, 2002. - 26 с., 37 л.

- Леонов Ю.Г., Волож Ю.А., Антипов М.П., Быкадоров В.А., Хераскова Т.Н. Консолидированная кора Каспийского региона: опыт районирования. - М.: ГЕОС, 2010. - 64 с.

- Жидовинов Н.Я., Курлаев В.И., Коваленко Н.Д. О доакчагыльских плиоценовых отложениях Северного Прикаспия // Вопросы геологии Южного Урала и Поволжья. Вып. 3. Кайнозой. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1966. - С. 46-61.

- Васильев Ю.М., Обрядчиков О.С. Перспективы газоносности плиоценовых отложений Прикаспийской впадины. - М.: Гостоптехиздат, 1962. - 178 с.

- Жидовинов Н.Я., Чигуряева А.А. Биостратиграфия акчагыльских и апшеронских отложений северо-западного Прикаспия // Вопросы геологии Южного Урала и Поволжья. Вып. 21. Кайнозой. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1980. - С. 157-164.

- Нестеров И.И., Немченко Н.Н., Ровенская А.С., Крашин Д.И., Сынгаевский Е.Д., Шпильман К.А. Изотопный состав природных газов месторождений Западной Сибири // Закономерности размещения углеводородных газов и сопутствующих им компонентов. - М.: Наука, 1987. - С. 67-72.

- Галимов Э.М. Изотопный состав газов земной коры // Известия АН СССР, сер. геол. - 1968. - № 5. - C. 15-18.

- Джумагалиев Т.Н. Некоторые данные по строению третичных отложений междуречья Урал-Волга // Тр. Ин-та нефти АН Каз. ССР. Т. IV. - 1961.

- Бочкарев А.В., Бочкарев В.А. Катагенез и прогноз нефтегазоносности недр. - М.: Изд-во ВНИИОЭНГ, 2006. - 321 с.

- Черненко А.М., Колесниченко В.П., Прошляков С.Л. Роль малоразмерных месторождений углеводородов в формировании сырьевой базы старых нефтегазодобывающих регионов // Современные проблемы геологии нефти и газа. - М.: Научный мир, 2001. - 317 с.

- Блискавка А.Г. Ербентский эрозионный врез // Труды ВСЕГЕИ. Новая серия. Т. 109. Вып. 14. - Ленинград: Гостоптехиздат, 1963. -С. 38-43.