Акономерности и тенденции электоральных процессов на постсоветском пространстве

Автор: Гостенина Валентина Ивановна, Костенко Андриана Николаевна, Лупенкова Екатерина Юрьевна, Свитайло Нина Дмитриевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье авторы рассматривают закономерности и тенденции электоральных процессов постсоветском пространстве.

Электоральный процесс, социальные механизмы, социальный выбор

Короткий адрес: https://sciup.org/170166929

IDR: 170166929

Текст научной статьи Акономерности и тенденции электоральных процессов на постсоветском пространстве

ГОСТЕНИНА Валентина Ивановна – д.соц.н., профессор; заведующий кафедрой социологии, рекламы и связей с общественностью БГУ им. акад.

С овременные стандарты правового государства подразумевают не только наличие универсальных норм и демократических, свободных, открытых, равноправных и конкурентных способов реализации электорального выбора, но и самоопределение личности, ответственность субъектов электорального процесса за результаты селекции форм и методов демократического развития общества.

В основе технологий указанных процессов находятся социальные механизмы формирования аксиологии электората. Процесс формирования электоральных ценностей охватывает все страны постсоветского пространства, в которых порой директивные методы регулирования электорального взаимодействия тормозят самоор-ганизованность, самоопределение субъектов. Одновременно прослеживается отсутствие готовности властной элиты к работе с населением в новых условиях.

Кроме того, важность процесса постоянного выбора, реализуемого электоратом в повседневной практике формирующегося демократического управления на постсоветском пространстве, обусловлена нарастанием открытого социального выбора, преобладанием рациональной мотивации субъектов национального электорального процесса, связанных идеей реализации стратегии демократического управления.

Проследим выдвинутые гипотезы на примере крупных электоральных акций, прошедших в Украине и России.

Некоторая социально-политическая «незавершенность» парламентских выборов 2012 г. в Украине оставила открытыми важные вопросы, касающиеся не только технологии проведения выборов, но и самого будущего демократии, политического вектора страны. Результаты выборной кампании сформировали в общественном мнении впечатление промежуточности результатов электорального выбора – как ступеньки перед грядущими президентскими выборами. Предмет социологического анализа результатов состоявшихся выборов рассмотрим с позиций ценностей и ожиданий населения в сравнении со схожими процессами в Российской Федерации.

Социальное поле развития демократических процессов в современных российских условиях и в Украине отмечается снижением у населения потребности в самоопределении электората и участии в демократическом управлении. Так, по данным опросов Института социологии РАН, ВЦИОМа и других социологических исследований в период с 1998 по 2010 гг. потребность в самоопределении по отношению к демократическим процедурам управления харак- теризуется в России следующими показателями. 53% опрошенных считают, что основным принципом отбора предста-вительной власти должна быть прямая демократия. Для этой категории ценность самоопределения приобретает терминаль ный характер и является движущей силой и источником развития общества. 45% отказываются от самоопределения, при чем 23% из них считают необходимым формировать властную элиту из когорты авторитетных граждан страны, 22% явля ются сторонниками конкурсов на заме щение выборных должностей во властных структурах1.

Социологи Украины подчеркивают, что политические предпочтения населения и электоральные ценности более устойчивы в стабильных обществах, где они фор -мируются под значительным влиянием семьи. В этом случае важную роль играет трансляция политических убеждений от поколения к поколению. Украину же пока нельзя отнести к стабильным обществам, и об устойчивости политических предпо чтений и электоральных ценностей гово рить пока преждевременно. Большинство взрослого населения Украины помнит характерные для советского общества установки на «единодушную поддержку кандидатов от нерушимого блока комму нистов и беспартийных». На современное электоральное поведение и выбор укра инцев повлияли молниеносный переход к многопартийной системе, довольно радикальные и не всегда последователь ные изменения в избирательном зако нодательстве, своеобразная эйфория от демократических выборов и затем разо чарование в их результатах. Ценностные установки украинцев не совпадают с теми ожиданиями, которые выражал электорат в период избирательной кампании2.

На этом фоне тенденции электораль ных процессов являются довольно про тиворечивыми. С одной стороны, растет приверженность населения принципам демократии, все более ощутимой стано вится политическая культура, активность и ответственность граждан; с другой -наблюдается недоверие к власти и демо кратическим институтам вообще. В дан -ной ситуации субъектам властной элиты достаточно просто добиться установле ния амбивалентных режимов (Армения, Грузия, Македония) или конкурентного авторитаризма (Босния и Герцеговина, Белоруссия)3.

Молодая демократия Украины за 21 год независимой истории пережила значи тельное число крупных электоральных акций (президентских, парламентских, местных, в т.ч. повторных и внеочеред-ных). При этом выборы всякий раз имели свою специфику. Фактически всю историю современной Украины можно считать не только периодом изменения самой поли тической системы государства и ее изби рательной системы, но и непрерывным периодом трансформации электоральных ценностей населения. Поэтому выборы в Верховную раду Украины 28 октября 2012 г. воспринимались населением, с одной стороны, как обыденное событие, а с другой - как очередное потрясение для государства, его экономики, а также для каждого украинца. Среди населения наблюдался определенный уровень пси хологической усталости и разочарования уже на первых шагах избирательной кам пании, а повышение активности поли тических партий и кандидатов ближе к дате выборов воспринималось преимуще ственно негативно и вызывало не столько интерес или энтузиазм, сколько оттор жение и даже агрессивность со стороны рядовых избирателей. В ходе социологи -ческих опросов наблюдалось от 3 до 5% отказов отвечать на вопросы анкеты после того, как респонденты узнавали, что анке тирование касается выборов.

Выборы 2012 г. отличались от несколь-ких предыдущих возвращением к сме шанной избирательной системе. Оценка такого шага специалистами неоднозначна. Большинство из них считают, что с точки зрения становления национальной изби

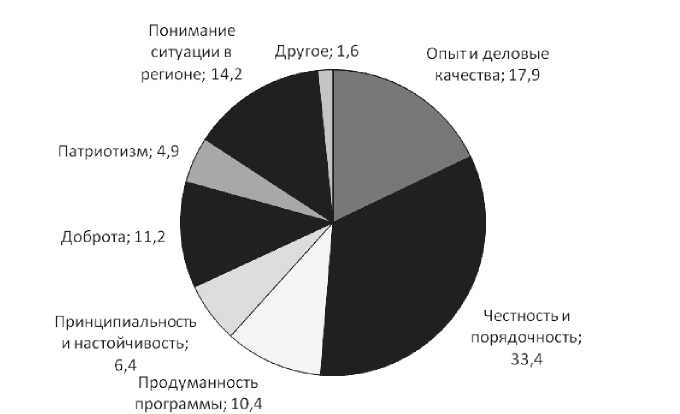

Рисунок 1 . Оценка личностных, профессиональных и социальных качеств кандидатов, %

рательной системы это был шаг назад, но шаг важный для сохранения необходимой стабильности в обществе, который вообще сделал эти выборы возможными. Ситуацию осложнило исключение из избирательного списка оппозиционных лидеров (Ю. Тимошенко, Ю. Луценко), чрезвычайно жесткая и недобросовестная конкуренция между кандидатами в округах, новые формы и масштабы применения административного ресурса в ходе предвыборной борьбы. При этом на региональном уровне острота борьбы кандидатов между собой и ресурсы, которые они использовали, еще больше усилили сомнения граждан в справедливости и прозрачности выборов.

Социологическое исследование электорального процесса, проведенное в предвыборный период (август – октябрь 2012 г., интервал – одна неделя) Всеукраинской службой социологического мониторинга, включало на территории Сумской обл. 1 800 респондентов старше 18 лет по выборке, представляющей взрос -лое население по основным социальнодемографическим показателям. Выборка стратифицированная, многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки не превышала 3%.

Анализ ответов респондентов на вопрос анкеты: «Какие качества кандидата в депутаты являются для Вас важнейшими при голосовании за него?» – позволяет проследить оценки личностных, профессиональных и социальных качеств кандидатов как критериев формирования решения респондентов в пользу того или иного кандидата (см. рис. 1)

В структуре ответов на вторую по значимости позицию в формировании мотивов электорального выбора мажоритарных кандидатов выходят социальные качества, включая патриотизм (30,3% избирателей). Такая иерархия показательна в ценностных ориентациях избирателей, которые руководствуются эмоциональными, а не рациональными мотивами.

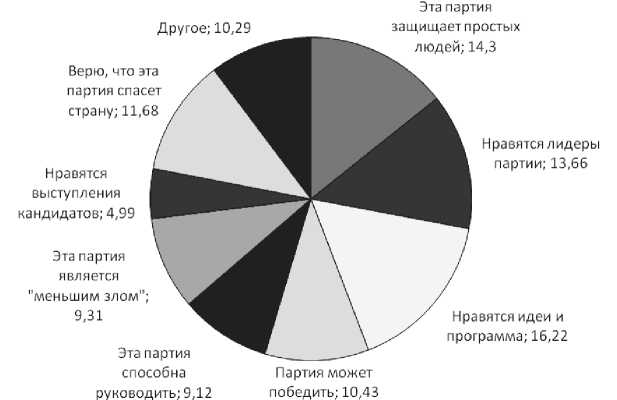

При выборе партии как политической силы респонденты руководствуются, казалось бы, рациональными мотивами. Примером тому служит ответ на вопрос: «Укажите, почему Вы выбрали именно эту политическую партию».

Тем не менее рациональные мотивы все же обременены эмоциональной составляющей (см. рис. 2). Ответ: «Эта партия защищает интересы таких людей как я», – скорее относится к социальноэмоциональному мотиву и характерен для сторонников «левых партий» (14,4%). Значительная эмоциональная нагрузка присутствует в ответе: «нравятся лидеры партий» (13,66%). Эмоциональносоциальным или даже «эмоционально-

Рисунок 2 . Мотивы выбора партии

ослепленным» можно считать такой мотив потенциального выбора политической силы, как «верю, что эта партия выведет страну из кризиса» (11,68%). Таким образом, четвертая часть респондентов руководствуется в выборе политической силы эмоциональными мотивами.

Однако за две недели до выборов рациональные мотивы начинают доминировать. Так, выбор варианта: «эта партия имеет реальные шансы на победу» (10,43%) или «эта партия показала свою способность эффективно управлять страной» (9,12%) характеризуется выраженным рационализмом. Рациональным и даже рациональноскептическим мотивом можно считать выбор политической силы на основе ее оценки как «меньшего зла» (9,31%). Часто даже те аргументы, в которых присутствуют определенные внешние признаки эмоциональности, имеют выраженную рациональную составляющую, например, выбор: «мне нравятся идеи и программы партий» (16,22%). К рациональноличностным критериям отнесем выбор: «нравятся убедительные выступления кандидатов партии и ее реклама» (4,99%). Такой относительно низкий процент косвенно указывает на определенную степень недоверия к партийной риторике и рекламе. Таким образом, подтверждается гипотеза о преобладании рациональной составляющей в формировании электорального выбора. В то же время эмоцио- нальная составляющая выбора приводит к росту рейтинга партий.

К особенностям выборной тактики субъектов электорального процесса следует отнести значительное число кандидатов от «малых партий», которые в ожиданиях украинцев расценивались как «непроходные», «технические». Учитывая эмоциональную составляющую в формировании электоральных ценностей населения, можно утверждать, что сами списки кандидатов существенно повлияли на рост апатии населения, утвердили подозрения электората в использовании технологий манипулирования и, как следствие, сработали против правящей Партии регионов и ее кандидатов.

Отмеченные особенности парламентских выборов обусловили высокий уровень разочарования населения уже на начальных этапах предвыборной гонки, обусловили необходимость анализа не только потенциальных мотивов выбора, но и динамики формирования электоральных ценностей.

С точки зрения российской электоральной ситуации динамика изменения социальных мотивов участия в крупных электоральных акциях на примере вторичного анализа социологических данных показывает, что за период с 1995 по 2011 г. произошла трансформация ценностей.

По оценке большинства избирателей, участие в выборах, начиная с 1998 г., не дает

Таблица 1

Мотивы участия избирателей в выборах1, в % от общего числа опрошенных

|

Варианты ответов |

1995 |

1996 |

1998 |

1999 |

2003 |

2007 |

2011 |

|

Участие в выборах — обязан -ность гражданина |

73,8 |

71,2 |

64,9 |

60,1 |

63,9 |

55,7 |

54,9 |

|

Участие в выборах дает воз -можность влиять на власть и судьбу страны |

61,5 |

63,0 |

19,0 |

22,4 |

23,9 |

27,5 |

27,1 |

1 Фетисова Ю.В. Указ. соч., с. 227-234. По результатам опросов ИС РАН, ВЦИОМа, ЦИИГО, ЦПИ в период с 1995 по 2007 г N = 1 200 чел. Статистическая погрешность не превышает 1,5-2%.

возможности гражданам влиять на власть и судьбу страны (см. табл. 1). Мотивация участия в выборах российского электората последних лет (2003, 2007, 2011 гг.) выгля-дит следующим образом: 28% респон -дентов свой интерес к участию в электо ральных акциях относят к политическим мотивам: «отдать голос своей партии, кандидату, которому симпатизирую»; у 20% респондентов мотив участия связан с желанием участвовать в формировании органов власти. Иными словами, у 48% российских избирателей преобладает рациональный мотив. 25% респондентов в качестве мотива участия называют соци альную надежду на изменения, а это уже эмоциональная составляющая выбора; 13% электората безразлично, кто придет к власти и кто будет руководить страной1.

Исследование изменений политических предпочтений и электоральных ценностей представляет собой интегральную про блему, в основе которой лежит идентифи кация интересов общества и государства, социальное воспроизводство системы социальных отношений в новом формате управления.