Актиномикоз перианальной и крестцово-копчиковой областей в хирургии

Автор: Муравьев А.В., Журавель Р.В., Муравьев К.А., Жерносенко А.О., Жерносенко С.О.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актиномикоз-хроническое специфическое инфекционное заболевание, вызываемое гетерогенной группой бактерий, принадлежащих к порядкам Actinomycetales и Bifidobacteriales, характеризующееся поражением различных органов и тканей с образованием плотных инфильтратов и свищей. В последние годы отмечен рост числа больных с данной патологией, а лечение вне специализированных учреждений ведет к почти 100% рецидиву заболевания. До сих пор так и не удалось прийти к единому мнению в подходах к лечению как актиномикоза в общем, так и актиномикоза перианальной и крестцово-копчиковой областей в частности. Цель: улучшить результаты лечения пациентов с актиномикозом перианальной и крестцово-копчиковой областей. Материалы и методы. В исследование включено 74 больных актиномикозом крестцово-копчиковой и перианальной областей. Средний возраст наблюдаемых больных составил 40-50 лет. Соотношение мужчин и женщин составило примерно 10:1. Отмечено преобладание пациентов из сельской местности - 63% больных. Все больные были разделены на три группы. Пациенты каждой группы получали различные методы лечения. I группа (n = 20) - проводилось исключительно хирургическое лечение. II групп (n = 19) - пациенты получали консервативное лечение препаратом актинолизат. III группа (n = 35) - комбинированное лечение, которое заключалось в иммунотерапии полиоксидонием и радикальное оперативное вмешательство. Оценивалась клиническая картина, проводилось бактериологические, гистологическое исследования, кожно-аллергическая проба с актинолизатом. Результаты. В I группе выявлен рецидив заболевания у 3 (16,7%) больных, у 4 (22,2%) пациентов беспокоили боли или дискомфорт в зоне операции вследствие образования грубых рубцов, или была недостаточность анального сфинктера. Во II группе отмечалось некоторое улучшение в виде уменьшения инфильтратов и количества отделяемого из свищевых ходов, однако рубцевания и выздоровления не произошло, потребовалось хирургическое вмешательство. В III группе у 25 (89,3%) пациентов не было боли в зоне операции, не страдала функция анального сфинктера, лишь у 1 (3,6%) отмечался дискомфорт в зоне хирургического лечения. Двое больных (7,1%) спустя несколько месяцев обратились по поводу острого парапроктита, что было расценено как рецидив заболевания. Заключение. Предлагаемый нами метод лечения позволяет добиться выздоровления в 92,9% случаев, получить хорошие функциональные результаты, сокращает общее пребывание больных в стационаре и снижает общие затраты на их лечение.

Актиномикоз, перианальная область, крестцово-копчиковая область, лечение, иммунотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/140294389

IDR: 140294389 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_2_61

Текст научной статьи Актиномикоз перианальной и крестцово-копчиковой областей в хирургии

Актиномикоз — хроническое специфическое инфекционное заболевание, вызываемое гетерогенной группой бактерий, принадлежащих к порядкам Actin-omycetales и Bifidobacteriales, характеризующееся поражением различных органов и тканей с образованием плотных инфильтратов и свищей [1–4]. Врачи различных специальностей в практике повсеместно встречаются с актиномикозом.

Актиномикоз в настоящее время составляет около 6,0–7,5% среди больных с воспалительными заболеваниями ягодичной и параректальной областей [5–6]. Основная масса хронически протекающих поражений перианальной и крестцово-копчиковой областей обычно

диагностируются как хронический парапроктит пиокок-ковой этиологии, туберкулез, рецидивы пилонидальной кисты. Довольно часто это заболевание приводит к формированию стриктуры прямой кишки, множественных свищевых ходов, также возможно недержание кала и малигнизация [7–9].

Несмотря на то, что история изучения актиномикоза как заболевания насчитывает уже более ста лет, до сих пор так и не удалось прийти к единому мнению в подходах к лечению как актиномикоза в общем, так и актиномикоза перианальной и крестцово-копчиковой областей в частности. Имеющаяся литература не освещает всех сторон данной проблемы. Большинство работ по клинике, диагностике и лечению больных актиномикозом были написаны и опубликованы до 1960–1980-х годов, и являются малоинформативными в условиях современного здравоохранения [1; 4; 10].

В современной же как отечественной так и иностранной литературе имеются лишь единичные статьи с описанием отдельных клинических случаев актиномикоза с поражением внутренних органов. Описания же актиномикоза крестцово-копчиковой и перианальной областей как в отечественной так и в иностранной литературе почти не встречается.

В последние годы отмечен рост числа больных с данной патологией, а лечение вне специализированных учреждений ведет к почти 100% рецидиву заболевания [2; 3].

Все вышеизложенное указывает на то, что проблема диагностики и лечения больных актиномикозом вообще и в частности в проктологии еще не изучена до конца, и поэтому любые новые исследования в данном направлении являются актуальными и имеют большую практическую ценность.

Материал и методы

За период с 1996 по 2021 годы в краевом колопрокто-логическом отделении г. Ставрополя находились на лечении 74 больных актиномикозом крестцово-копчиковой и перианальной областей. Давность заболевания варьирует от 5 до 20 лет и выше. Наиболее часто актиномикоз встречается в трудоспособном возрасте — от 24 до 60 лет. Таких пациентов оказалось около 90%. Средний же возраст наблюдаемых больных составил 40–50 лет. Соотношение мужчин и женщин составило примерно 10:1. Отмечено преобладание пациентов из сельской местности — 63% больных.

По распространенности заболевание бывает ограниченным (в пределах одной анатомической зоны) или распространенным (две и более зон). У большинства наблюдаемых больных процесс был ограниченным. Их доля составила 76% от общего количества больных. На 2 и более зон воспалительный процесс распространялся у 24% больных.

В подавляющем числе случаев актиномикотическое поражение крестцово-копчиковой и перианальной об-

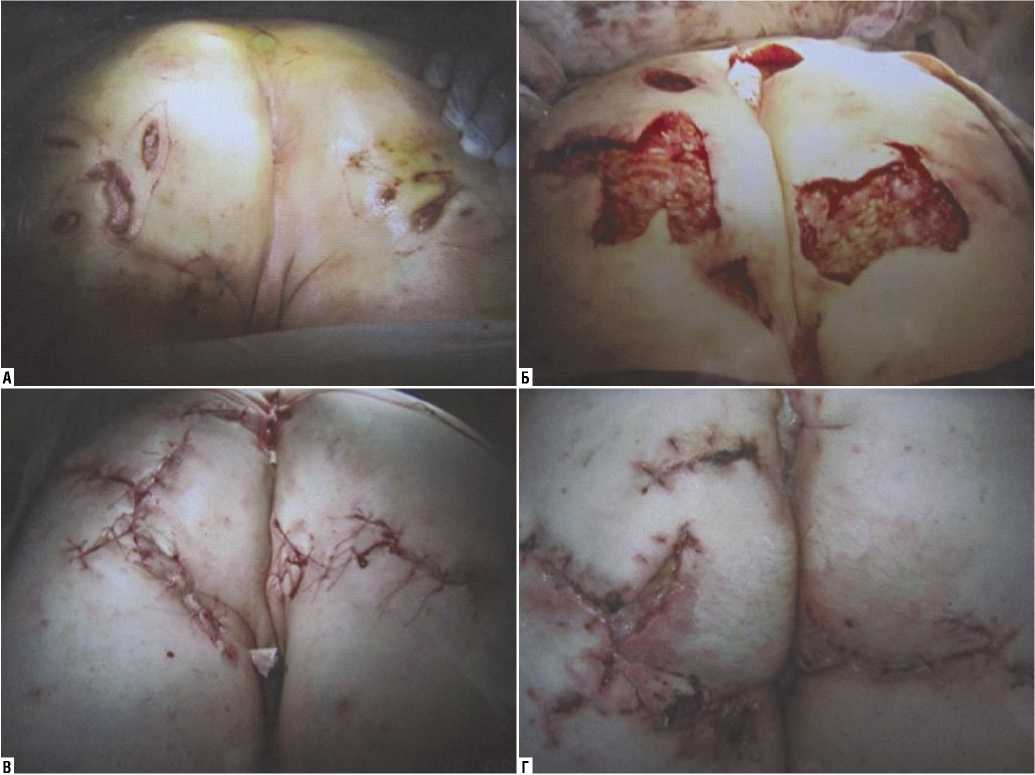

Рис. 1. Актиомикоз крестцово-копчиковой и перианальной области.

ластей дает довольно яркую и характерную клиническую картину. Можно отметить триаду симптомов, наиболее типичных для актиномикоза данных областей — синюшное окрашивание кожи с коричневатым оттенком, деревянистая плотность инфильтратов и скудное отделяемое молочно-розового цвета из свищей (Рис. 1).

Несмотря на столь характерную и ярко выраженную клиническую картину подтвердить диагноз актиномикоза лабораторными методами достаточно трудно.

По нашим данным, бактериологически удалось подтвердить диагноз у 39% больных, кожно-аллергическая проба с актинолизатом оказалась положительной у 30%, а гистологически диагноз актиномикоза подтвержден только у 31% больных. Нужно отметить, что обнаружить мицелий или друзы актиномицет удается далеко не всегда даже при многократных исследованиях. Нужно иметь в виду способность друз подвергаться в тканях различным биологическим и дегенеративным процессам — они могут частично или полностью лизироваться, подвергаться гомогенизации или обызвествлению.

Иначе говоря, на данный момент не существует такого одного метода диагностики, с помощью которого возможно точно подтвердить или снять диагноз актиномикоза. Исходя из этого необходимо использовать различные методы диагностики в комплексе для верификации окончательного диагноза, но на дооперационном этапе ведущим остается клинический.

Всего радикально пролечено 74 больных. Все больные были разделены на три группы. Пациенты каждой группы получали различные методы лечения. В I группу вошло 20 больных, которым проводилось исключительно хирургическое лечение. Во II группу вошли 19 больных. В этой группе пациенты получали консервативное лечение препаратом актинолизат. Препарат вводился внутримышечно по 3 мл 2 раза в неделю. Количество курсов от 1 до 3 в зависимости от формы и тяжести заболевания. Курс 20–25 инъекций. Интервал между курсами 1 месяц. В III группу вошло 35 больных. Пациенты данной группы получали комбинированное лечение, которое заключа-

Рис. 2. А — актиномикоз крестцово-копчиковой области; Б — иссечение свищей и инфильтратов с удалением всех; В, Г — пластика перемещенными кожными лоскутами.

лось в иммунотерапии полиоксидонием и радикальное оперативное вмешательство. Комплекс лечебных мероприятий у пациентов этой группы можно представить в виде следующей схемы:

-

1. Предоперационная химиотерапия (антибактериальная, иммунотерапия);

-

2. Радикальная операция (с удалением всех пораженных тканей);

-

3. Послеоперационная химиотерапия (антибактериальная, иммунотерапия).

В предоперационном периоде выполнялись посевы отделяемого из свищевых ходов на идентификацию возбудителя и назначалась антибактериальная терапия с учетом чувствительности к антибиотикам. При наличии нагноившихся инфильтратов производилось их вскрытие и дренирование, перевязки с раствором йодинола или бетадина. Также проводилось промывание свищевых ходов растворами йодинола или бетадина. Промывания выполнялись в условиях перевязочной 2–3 раза в сутки в течение 7–10 дней. У пациентов с актиномикозом пе-рианальной области, осложненном стриктурой прямой кишки, обязательным пунктом предоперационной подготовки являлось бужирование стриктуры прямой кишки.

Для проведения иммунотерапии мы применяли неспецифический отечественный иммуномодулятор — по-лиоксидоний. Курс иммунотерапии составлял 5–7 инъекций и проводился с момента поступления больного в стационар. Препарат вводился в дозе 6мг в сутки два раза в неделю внутримышечно или внутривенно.

После проведенной предоперационной подготовки уменьшалось или полностью прекращалось гнойное отделяемое из свищевых ходов, инфильтраты становились более подвижными, что позволяло выполнить радикальное оперативное вмешательство.

Выбор способа операции зависел от локализации и распространенности патологического процесса, наличия или отсутствия связи свищевых ходов с прямой кишкой, наличия или отсутствия стриктуры прямой кишки, ее степени и протяженности.

При актиномикозе крестцово-копчиковой и пе-рианальной областей с вовлечением в патологический

процесс прямой кишки, выполнялись следующие виды операций: иссечение свищевых ходов и инфильтратов со свободной кожной пластикой расщепленным кожным лоскутом, с пластикой кожи по Лимбергу, и с подшиванием краев раны к ее дну.

У пациентов с актиномикозом перианальной и крестцово-копчиковой областей, у которых была выявлена связь свищевых ходов с прямой кишкой или имелся ректовагинальный свищ, выполнялись следующие виды операций: иссечение инфильтратов и свищевых ходов с операцией Джад-Робле, иссечение инфильтратов с закрытием ректовагинального свища в модификации клиники и иссечение инфильтратов и свищевых ходов в сочетании с операцией Габриэля.

Пациентам с актиномикозом перианальной области, осложненным стриктурой прямой кишки II–III степени, выполнялось высвобождение прямой кишки из рубцовых инфильтратов с пластикой кожи промежности.

В послеоперационном периоде больным продолжалась антибактериальная и иммунотерапия. Назначались антибиотики с учетом чувствительности микрофлоры продолжительностью 5–7 дней. После обширных операций с применением кожной пластики это особенно важно. Иммуногмодулятор полиоксидоний назначался в той же дозировке, что и до операции, всего 3–4 инъекции.

Результаты

Осложнения в раннем послеоперационнном периоде возникли у 7 (35%) пациентов I группы. Раннее послеоперационное кровотечение возникло у 2 (10%) больных и нагноение послеоперационной раны у 5 (25%) больных. Как правило, нагноение возникало вследствие образования гематом в подкожно-жировой клетчатке в области перемещенных лоскутов после пластики кожи по Лимбергу. При возникновении осложнений заживление ран происходит вторичным натяжением и приводит к образованию грубых обширных рубцов, что нередко является причиной возникновения болей или дискомфорта в зоне операции.

Отдаленные результаты удалось отследить у 65 больных. Хорошим считали результат при отсутствии рецидива заболевания, пациента не беспокоили боли или дискомфорт в зоне операции, не страдала функция анального сфинктера. Удовлетворительным считали результат, если пациента беспокоили боли или дискомфорт в зоне операции вследствие образования грубых рубцов, или была недостаточность анального сфинктера, но не было рецидива заболевания. Если же у пациента выявлялся рецидив заболевания, результат лечения признавали неудовлетворительным. Сроки наблюдения составили до 5 лет.

Среди 18 пациентов I группы неудовлетворительные результаты получены у 3 (16,7%) больных и у 4 (22,2%) пациентов были получены удовлетворительные результаты, причем у 3 из них возникли жалобы на дискомфорт вследствие формирования грубых рубцов при заживле- нии ран вторичным натяжением в результате нагноения послеоперационных ран.

Из 19 пациентов II группы после терапии препаратом актинолизат отмечалось некоторое улучшение в виде уменьшения инфильтратов и количества отделяемого из свищевых ходов, однако рубцевания и выздоровления не произошло. В результате этого всем больным II группы в последующем потребовалось хирургическое вмешательство.

Из 28 пациентов III группы у 25 (89,3%) были получены хорошие результаты и у 1 (3,6%) удовлетворительный результат. Двое больных (7,1%) спустя несколько месяцев обратились по поводу острого парапроктита, что было расценено как рецидив заболевания и признано неудовлетворительным результатом.

Таким образом, разработанный метод комбинированного лечения позволил добиться выздоровления у 92,9% пациентов, сократить общее пребывание больных в стационаре и снизить расходы на их лечение.

Заключение

-

1. Применение препарата актинолизат при актиномикозе перианальной и крестцово-копчиковой областей как самостоятельного метода лечения недостаточно эффективно, длительно, дорогостояще. Но его применение в качестве иммуномодулятора для предоперационной подготовки целесообразно.

-

2. Исключительно хирургический метод лечения больных актиномикозом данных областей недостаточно эффективен, приводит к большому количеству ранних послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания.

-

3. Сочетание иммунотерапии препаратом полиоксидо-ний с радикальным хирургическим вмешательством является наиболее эффективным методом лечения больных актиномикозом перианальной и крестцовокопчиковой областей.

-

4. Предлагаемый нами метод лечения позволяет добиться выздоровления в 92,9% случаев, получить хорошие функциональные результаты, сокращает общее пребывание больных в стационаре и снижает общие затраты на их лечение.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Актиномикоз перианальной и крестцово-копчиковой областей в хирургии

- Аснин Д.И. Распространение и клинические формы актиномикоза // Советская медицина. - 1953. - №3. - С.95-96.

- Беннетт Д.Е. Актиномикоз. Внутренние болезни /Под ред. Харрисона. - Москва, 1994.

- Мирзабалаева А.К., Котрехова Л.П., Аравийский Р.А. и др. Клинические варианты осложненного течения актиномикоза // Успехи медицинской микологии: сб. науч. тр. - Москва, 2004. - С.250-252.

- Сутеев Г.О. Актиномикоз. - Москва, 1951.

- Муравьёв А.В., Журавель Р.В., Халин Д.А., и др. Актиномикоз крестцово-копчиковой и перианальной областей // Колопроктология (научно-практический медицинский журнал). - 2008. - Т.23. - №1. - С.19-23.

- Acevedo F., Baudrand R., Letelier LM. Actinomycosis: a great pretender. Case reports of unusual presentations and a review of the literature. Int J. Infect Dis. 2007; 12: 43-48.

- Багдасарян Л.К. Параректальный актиномикоз // Успехи медицинской микологии: сб. науч. тр. - Москва, 2004. - С.244-245.

- Муравьёв А.В., Журавель Р.В., Муравьева А.А. и др. Комплексное лечение актиномикоза крестцово-копчиковой и перианальной областей // Медицинский вестник Северного Кавказа. - 2012. - Т.25. - №1. - С.35-38.

- Бурова С.А., Якобишвили Я.И., Сакунова Т.И. и др. Хирургическое лечение актиномикоза // Успехи медицинской микологии: сб. науч. тр. - Москва, 2004. - С.246-247.

- Халин Д.А. Актиномикоз крестцово-копчиковой и перианальной областей: автореф. дис. канд. мед. наук. - Ставрополь; 2007. [Halin DA. Aktinomikoz krestcovo-kopchikovoj i perianal'noj oblastej. [Avtoreferat dissertation] Stavropol'; 2007. (In Russ).].