Активная фаза суббури как цепочка двух типов пересоединения: в замкнутом плазменном слое и открытых долях хвоста

Автор: Мишин В., Пу З., Сапронова Л., Базаржапов А., Кузьминых Ю., Цао С., Жанг Х.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Рубрика: Физика магнитосферы

Статья в выпуске: 12 т.1, 2008 года.

Бесплатный доступ

В работе использованы карты плотности продольных токов (ПТ) в ионосфере, полученные для суббури 27.08.2007 г. с шагом от 1 до 5 мин, и данные КА «Cluster», WIND и «Polar». Втекающий и вытекающий ПТ токового клина суббури (SCW) были обнаружены на каждой карте ПТ, была также измерена их интенсивность J. Начала суббури были разделены на две группы, обозначенные PSR и TLR. Быстрое распространение в хвост первоначальной области PSR описано как переход от режима PSR к режиму TLR, связанный с поворотом межпланетного магнитного поля (ММП) к северу. Таким образом, в действительности режим TLR/начало полного расширения является полным режимом PSR+TLR. Предполагается, что область источника PSR и TLR является двумерным (∂/∂z=0) тонким токовым слоем в экваториальной плоскости, взятой как прямоугольная площадь с размерами X, Y. Второе базовое предположение состоит в том, что J является интенсивностью ПТ от краев области разрушения тока, текущего поперек хвоста, или в эту область. Отсюда, с использованием электродинамики были рассчитаны оценки некоторых параметров области разрушения. Разрушенное магнитное поле составляет ~5 % неразрушенного во время начального PSR и ~95 % для временного интервала усиления PSR+TLR. То же самое отношение величин Q было рассчитано для PSR и PSR+TLR. Значительный рост мощности Q для временного интервала PSR+TLR наблюдался на всей площади SCW от ближней области хвоста до его средней и уда-ленной части. Это было связано с поворотом межпланетного магнитного поля (ММП) к северу, что типично для суббурь.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103311

IDR: 142103311 | УДК: 550.385

Текст научной статьи Активная фаза суббури как цепочка двух типов пересоединения: в замкнутом плазменном слое и открытых долях хвоста

Старая проблема двух типов начала суббури и связанных с ними двух типов пересоединения в хвосте – в замкнутом плазменном слое (PSR, plasma sheet reconnection) и в открытых долях (TLR, tail lobe reconnection) – остается открытой. После первоначального сценария [1] была создана серия по-луэмпирических моделей суббури [2–4]. Наиболее активные дебаты идут до сего времени вокруг двух альтернативных сценариев: в первом основную роль играет околоземная нейтральная линия (NENL, near Earth neutral line) и TLR, во втором – разрушение тока поперек хвоста (CD, current disruption) и PSR. В то же время были описаны наблюдаемые признаки двух основных типов начала суббури: псевдобрейкапы и начало полного расширения (full expansion onsets) [5 и ссылки там]. Новые данные дают основание предполагать, что псевдобрейкапы и начало полного расширения связаны с начальными событиями PSR и последующими событиями PSR+TLR соответственно [напр., 6]. В целом, консенсус об идентичности псевдобрей-капов с PSR и начала расширения с PSR+TLR, о причинной связи между PSR и TLR и об их временной последовательности еще не достигнут. Мы видим важную причину остающейся неопределен- ности в пространственной ограниченности используемых данных, измеряемых на спутниках. Это ограничение противоречит глобальной природе явления суббури. Например, в [2] исследована суббуря 27.08.2001 г. в 02–05 UT. Была отмечена фаза роста с псевдобрейкапами примерно в 02:20–04:10 UT и начало расширения в 04:10±2 UT. Кроме того, вблизи 04:01 UT, т. е. за 10 мин до начала расширения, вспышка BBF – быстрого течения плазмы к Земле – была зарегистрирована на борту КА «Clus-ter» на x ~ –19RE (RE – радиус Земли). Эту BBF авторы интерпретировали как признак генерации NENL на x < –19RE и сделали основной вывод, что генерация NENL в 04:01 UT является первичной причиной начала расширения. Однако это заключение не было поддержано данными наблюдений какого-либо глобального и мощного эффекта, созданного BBF.

Цель настоящей статьи – изучить заново события 27.08.2001 г., исп ольз уя данные спутников «Cluster» и WIND, дополненные данными глобальных проявлений суббури, включая интегральный открытый магнитный поток через доли хвоста Ψ и глобальные карты эквивалентных ионосферных и продольных магнитосферных токов. Разделение локальных и глобальных деталей в данных КА «Cluster» и на- званные дополнительные данные оказали значительное влияние на наши заключения.

Расширение к полюсу токового клина суббури в ходе PSR и TLR

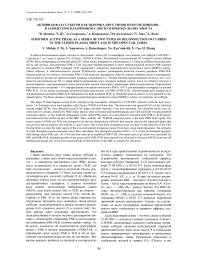

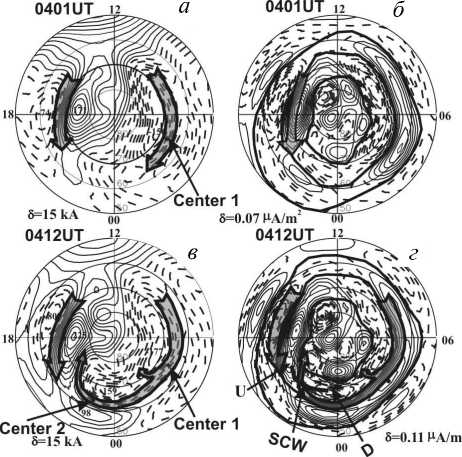

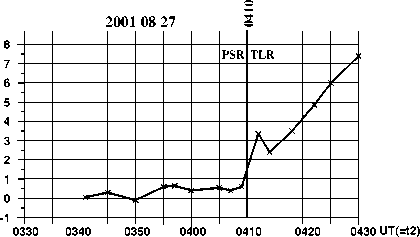

Данные спутников «Cluster» и WIND, дополненные данными 101 наземного магнетометра на геомагнитных широтах Ф>40 ° , были обработаны с использованием техники инверсии магнитограмм ТИМ-2 [7]. Применялись модели пространственно неоднородной и однородной (ΣH=14, ΣP=7S) проводимости ионосферы для количественных и качественных оценок соответственно. Выходные данные ТИМ-2 вычислены с шагом 1–5 мин в интервале 02– 05 UT, 27.08.2001 г., включая открытый магнитный поток Ψ и AE-индексы. Названные данные приведены для интервала 04:00–05:00 UT на рис. 1.

Линия с одной звездочкой отмечает начальный псевдобрейкап/PSR, линия с двумя звездочками – начало полного расширения/TLR. Вращение межпланетного магнитного поля (ММП) на юг и на север наблюдалось вблизи 02:20 и 04:10 UT соответственно, а фаза роста имела место от 02:20 до 04:10 UT, включая фазу начальных PSR в 03:36–04:08±2 UT и фазу начала расширения /TLR в 04:10–04:30 UT [8]. Эти результаты не идентичны приводимым в [2]: мы не включили события, зарегистрированные на КА «Cluster» около 04:01 UT в фазу расширения/TLR, так как эти события по данным ТИМ-2 не сопровождались заметными глобальными изменениями.

UT

Рис . 1. Сверху вниз: данные КА «Cluster», открытый магнитный поток Т и АЕ-индексы.

27.08.2001

Рис . 2 . Эквивалентные токи для двух моментов суббури 27.08.2001 г. Показаны авроральные электроструи ( а , в ); три зоны ПТ Ииджимы и Потемры ( б , г ). Толстые сплошные линии – границы зон. Штриховые и сплошные изолинии – втекающие и вытекающие ПТ, соответственно.

На рис. 2 приведены два типичных примера карт эквивалентных и продольных токов (ПТ). Рисунки 2, а , б получены для моментов одного из начальных PSR в 04:01 UT и для TLR в 04:12 UT соответственно. Отметим, что западный авроральный электроджет в области токового клина суббури (SCW) отсутствует в 04:01 UT, но появляется после 04:10 UT. Карты ПТ содержат множество неоднородностей среднего масштаба, но мы фокусируем внимание на паре втекающего и вытекающего ПТ, центры которых обозначены на рис. 2 буквами D и U соответственно. Каждая такая пара удовлетворяет следующим критериям: 1) втекающий (вытекающий) ток расположен к востоку (западу) от центра пары; 2) пара располагается в околополуночном овале; 3) место пары – сектор MLT от ~20 до 01 MLT в зоне 1 Ииджимы и Потемры. Отобранная таким образом пара ПТ принадлежит, по нашему определению, классическому SCW [9]. Границы трех зон Ииджимы и Потемры на рис. 2 определены на основе известных правил Ииджимы и Потемры. Площадь S зоны 0 и магнитное поле B =0.5 Гс использованы для оценки открытого магнитного потока в доле хвоста Т = BS [6].

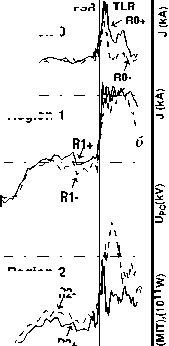

Наша задача теперь – изучить изменения пространственного положения центров SCW, D и U в различных интервалах ( T 1, T 2) событий двух типов: начальный PSR и PSR+TLR. Для этого были вычислены карты дифференциальных систем ПТ, ΔПТ = ПТ( T 2 ) – – ПТ( T 1 ). Далее получены разности широт Ф каждого центра, ΔФ=Ф(ΔПТ) – Ф( T 1 ), обозначенные ΔФ D и ΔФ U . Средние значения δФ=0.5(ΔФ D +ΔФ U ) показаны на рис. 3 как функция T 2. Два фиксированных значения T 1 таковы: T 1=03:36 UT в интервале начальных псев-добрейкапов (03:36–04:08±02 UT) и T 1=04:10 UT на фазе расширения (04:10–04:30 UT). Можно видеть почти постоянный уровень значений δФ в интервале 03:36–04:10 UT и скачкообразный рост δФ после 04:10 UT. Каковы физические причины этого скачка?

Дифференциальная система ΔПТ есть возмущение, наложенное в момент T 2 на пространственный образец ПТ, наблюдаемый в момент T 1 . На рис. 3 показано, что центры этого возмущения D и U являются центрами ПТ, наблюдаемого в момент T 1. Центры этого возмущения D и U в SCW скачком перемещаются после 04:10 UT дальше к полюсу. Предполагая, что возмущение создается магнитным пересо-единением в хвосте (MR, magnetic reconnection), мы используем наблюдаемый скачок δФ как признак того, что площадь MR быстро расширилась дальше в хвост при переходе от режима начальных PSR к режиму PSR+TLR. Этот вывод не согласуется с соответствующими заключениями, полученными в [2], хотя не противоречит известным фактам расширения к полюсу авроральной выпуклости в ходе начала расширения.

Магнитное поле и мощность в токовом клине суббури в периоды PSR и TLR

Следующая задача – оценить параметры разрушенного (и разрушающего) тока поперек хвоста (CTS) в SCW отдельно для PSR и TLR. Используются законы Ампера, Фарадея, и Ома:

rot B =µ 0 j , (1)

dF / dt =–Δ U , (2)

Q = J Δ U , (3)

где µ 0 =4π10–7 Вб/(А∙м), j , F , и Δ U – соответственно плотность разрушающего тока, магнитный поток через разрушенную область, э.д.с. в контуре, охватывающем эту область, и J D – интенсивность разрушающего тока (в единицах СИ). Использовано предположение, что разрушенный CTC – тонкий токовый слой (TCS, thin current sheet) в нейтральном слое хвоста, с толщиной z ~ 0.1 R E [напр., 10]. Тогда ∂ B / ∂ z =0, и из (1) получаем в TCS B = B z , B x =0. Мы принимаем также следующие упрощающие предположения: 1) TCS – ток утро–вечер без радиальной компоненты, т. е. его интенсивность J D= J y; 2) интенсивность J + втекающего ПТ SCW равна интенсивности J – вытекающего ПТ; 3) интенсивность J D равна интенсивности J продольных токов SCW; 4) интенсивность J D разрушающего тока хвоста равна интенсивности J + ПТ SCW.

Поскольку CD и магнитное пересоединение MR – есть родственные, хотя и различные явления, мы принимаем, что магнитные потоки, диссипированные посредством CD в интервалах 03:36–04:08±02 UT и 04:10–04:30 UT, грубо идентичны потокам, которые диссипируют в ходе PSR и TLR соответственно. Имея из ТИМ-2 значения J + (рис. 3) и задавая дополнительно значение площади S = XY частично разрушенного TCS, получаем плотность разрушающего тока: j y = J / XY , где J = J + .

Из уравнений (1)–(3) в экваториальной плоскости при введенных обозначениях и в предположении симметрии относительно экватора имеем:

2001 08 27

а

800 Region-0

PS R

R2+

34 UT

1600 Region-1

Region-2

R2-

20 г

3.5

2.5

1.5

0.5

о 0

г

PSR

PSR

PSR

TLR д R0.3+

TLR

4 PSR

5 TLR

34 UT

Рис . 3. Интенсивности ПТ в каждой зоне Ииджимы и Потемры в целом ( а – в ); интенсивность J втекающего тока области SCW ( г ); интенсивность ПТ R0.3+ и R0.3- ( д ); разность потенциалов на границе полярной шапки U PC ( е ); мощность джоулева нагрева полярной ионосферы в двух полушариях, 2 Q i (ТИМ) ( ж ).

Q = ( F / ∆ t ) J = µ 0 J 2 X / ∆ t , (3 ′ )

∆ U = F / ∆ t . (6)

Эти уравнения позволяют вычислить разрушенное магнитное поле TCS, B = Bz , уменьшенный магнитный поток F , индуктивную э.д.с. Δ U =Δ F /Δ t и мощность Q = J +Δ U .

Мы рассматриваем область SCW в экваториальной плоскости как прямоугольник с площадью S 1= = X 1 Y 1, где Y 1 = X 1 =10 R E и –5 ≥ x ≥ –15 R E для PSR. X 1 и Y 1 предполагаются постоянными, так как ΔФ ≈ const в интервале начального PSR (рис. 4). Для интервала PSR+TLR, (04:10–04:30 UT) мы принимаем, что общая площадь составляет S 1+Δ S , где Δ S =Δ XY 1, Δ X =20 R E и –15 ≥ x ≥ –35 R E. Эти грубые оценки основаны частично на нашем картировании пространственного распределения ПТ в экваториальную плоскость, используя модель Т-96. Было найдено, что области SCW в интервале 03:30–05:00 UT соответствует площадь с координатами –50 < x < –5 R E , –10 < y < 10 R E , что согласуется с оценками [11] и не противоречит другим литературным данным [например, 12 и ссылки там]. Мы используем также значения J 1=1.5·200 кА и Δ t 1 =6∙102 с для PSR, J 2 =1.5·800 кА и Δ t 2 =1.2∙103 с

∂Bz /∂X ≈ -µ0JY,(1

jy ≈ J/(XY),(4)

Bz ≈ µ0J/Y,(2

F = BzXY = –µX,(5)

Рис . 4. Значения δΦ как функция T 2.

для TLR. Значения Δ t 1 и Δ t 2 определены на магнитограммах, J 1=200, J 2=800 кА – из рис. 3, множитель 1.5 учитывает интенсивность SCW зимой в южном полушарии [13].

Были получены следующие результаты: Δ U 1 =3.1∙104 В, Q 1 =9.3∙109 Вт для PSR; Δ U 2 =2.4∙105 В, Q 2 =2.9∙1011 Вт для PSR+TLR. Дополнительно B z , 1 = =5.9 нТл, B z , 2 =24.0 нТл, F 1 =3.1∙107 Вб, F 2 =1.9∙108 Вб. Отметим, что индексы 1 и 2 относятся к площадям S 1 и S 1+∆ S соответственно. Эти результаты критически зависят от принятых в модели размеров X и Y . Важно выяснить, как полученные результаты согласуются с соответствующими независимыми оценками, известными из литературы.

Сначала мы используем приведенное выше значение Δ S = Δ XY 1 =8.1∙1015 м2 и наблюдаемое уменьшение потока Ψ в ходе фазы расширения 04:10– 04:30 UT, ΔΨ=2∙108 Вб (рис. 1). Отсюда, среднее значение < B z >=ΔΨ/Δ S =2.0∙108/8.0∙1015=25.0 нТл. Эта оценка разрушенного магнитного поля на площади Δ S близка к B z , 2 =24.0 нТл. Далее сравним приведенные выше оценки индуктивной э.д.с. Δ U со значениями разности потенциалов на границе полярной шапки, U pc , полученными на основе ТИМ-2 (рис. 3). Для PSR и TLR имеем средние значения U pc ~50 и 100 кВ, которые сопоставимы с Δ U 1 и Δ U 2 соответственно. Аналогичные соотношения между Δ U и U pc были получены по данным суббури 09.01.1997 г. в работе [11]. Третье сравнение выполнено с использованием двух рядов независимых оценок полной мощности суббури Q T, потребляемой в магнитосфере и полярной ионосфере двух полушарий. В работе [8] вычислены Q T,1 =2.8∙1011 и Q T,2 =6.5∙1011 Вт как два средних значения для временных интервалов PSR и TLR соответственно. Отношения Q 1 / Q T,1 и Q 2 / Q T,2 составляют 0.03 для PSR и 0.45 для TLR. Отметим, что в интервале PSR среднее значение АЕ-индекса близко к 400 нТл, но западная авроральная электроструя не наблюдается на площади SCW в 04:01 UT (см. рис. 2 и [4]). Поэтому малое значение Q 1 / Q T,1 есть ожидаемый результат. Отношение Q 2 / Q T,2 =0.45 для TLR также сопоставимо с данными рис. 2, поскольку на этом рисунке наблюдаются два центра AEJ-W примерно c равной интенсивностью.

Наконец, на основе приведенных выше оценок параметров Q , B z , S = S 1 и S =∆ S была вычислена толщина TCS, Z =2µ 0 Q / S <( B z )>2. Расчеты дали значения Z =170 км для PSR и 160 км для временного интервала PSR+TLR. С использованием локальных измерений Z на КА «Cluster» во время суббури 23.08.2003 г. в [10] было получено среднее значение < Z Nak>=670 км, что близко к оценке ионной инерционной длины l i . Оценка Z =165 км может быть согласована с < Z Nak>, если принять, что в действительности только 1/4 объема V 1= S 1 Z и объема V =∆ SZ в модели занята процессом пересоединения.

В целом, мы заключаем, что рассмотренные четыре приближенные оценки, основанные на данных ТИМ-2 о ПТ и на принятой модели TCS, не противоречат, но дополняют соответствующие независимые данные из литературы.

В работе [8] сравниваются также приведенные выше значения Bz,1=5.9 нТл, Bz,2=24.0 нТл с данными измерений неразрушенного магнитного поля хвоста. Использовались статистические эмпирические модели Bz в плазменном слое и BL в долях хвоста [14– 16]. По данным [15] для спокойных условий в области -x=(5^15)RЕ разрушенному в ходе PSR полю Bz,1=5.9 нТл соответствуют значения неразрушенных полей

Заключение

Оценки параметров области разрушения тока хвоста получены отдельно для активных периодов суббури типа псевдобрейкап/PSR и начало расши-рения/(PSR+TLR). Оценки основаны на данных ТИМ-2 интенсивности продольных токов SCW, использованных в рамках 2D-модели тонкого токового слоя TCS в экваториальной плоскости хвоста. Найдено, что разрушается ~5–10 % магнитного поля TCS во время начальных PSR и около 100 % во временном интервале PSR+TLR. Такие же отношения значений мощности Q найдены по данным временных интервалов PSR и PSR+TLR. Драматический рост Q в ходе интервала PSR+TLR наблюдался на всей площади SCW от ближнего до среднего и дальнего хвоста. Рост был инициирован поворотом ММП на север, как обычно для суббурь. Полученные результаты содержат элементы обеих основных альтернативных моделей суббури CD и NENL, но не сводятся к простой их сумме.

Авторы благодарят Т. Сайфудинову и Ю. Караваева, В. Сергеева и А. Юхнина за сделанные замечания. За представленные геомагнитные данные авторы благодарят руководителей проектов INTERMAGNET, GIMA (Университет Аляска), DMI (Копенгаген), ИК-ФИА (Якутск), д-ров A. Lasarus, A.Viljanen (Image team), J. Posch (MACCS team), T. Iyemori (WDC-C2), K. Yumoto (Университет Нагойя), О. Трошичева (AARI), E. Donovan и F. Crentzberg (CANOPUS), E. Kharin (WDC-B), Б. Шевцова и А. Винницкого (ИКИР). Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 05-05-65170) и INTAS (грант No 06-100013-8823)