Активная конденсация атмосферной влаги как механизм самоорошения почвопокровных растений

Автор: Карпун Юрий Николаевич, Коннов Николай Алексеевич, Кувайцев Михаил Валерьевич, Прохоров Алексей Анатольевич

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Гипотезы, открытия и технологии

Статья в выпуске: 10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследования, проведённые в Субтропическом ботаническом саду Кубани (Уч-Дере, Сочи), позволяют, в известной мере, объяснить аномально высокую засухоустойчивость Liriope graminifolia Lour. и Ophiopogon japonicus Ker.-Gawl., растений, которые в природных условиях большей частью растут в условиях достаточной влажности. Довольно-таки низкая температура поверхности листьев, позволяет достаточно эффективно конденсировать атмосферную влагу и направлять ее по листовой пластинке к почве. Накопление конденсата ведет к самоорошению – механизму, способному обеспечить выживание растений при недостатке естественных атмосферных осадков в виде дождя или тумана. В сочетании с ксероморфными листьями с толстой кутикулой и толстыми, разветвлёнными корнями с веретеновидными вздутиями–бульбами, позволяющими запасать воду, это делает исследованные растения предельно устойчивыми к такому стресс-фактору, как случающиеся продолжительные летние засухи, сопровождаемые высокими дневными температурами воздуха.

ID: 14748446 Короткий адрес: https://sciup.org/14748446

Текст ред. заметки Активная конденсация атмосферной влаги как механизм самоорошения почвопокровных растений

Среди многочисленных механизмов компенсации потери воды сосудистыми растениями при транспирации и адаптации к аридным условиям, конденсация влаги на поверхности растений при достижении точки росы всегда рассматривалась только как следствие понижения температуры воздуха и поверхности почвы, обычно в ночное время.

Однако давно известно, что температура поверхности растений в большинстве случаев ниже температуры воздуха и температуры нетранспирирующих листьев (Lange, Lange, 1963). Наблюдаемое снижение температуры поверхности растений (листьев) связывается, прежде всего, с транспирацией (Gates, 1968).

Данная работа основана на предположении, что растения способны активно конденсировать воду

(Прохоров, 2013) на своей поверхности более продолжительное время и более эффективно, чем почва, за счет снижения температуры поверхности ниже точки росы и увеличения доступной для конденсации поверхности.

Объекты и методы исследований

Нами для одновременного измерения температуры поверхности растений (TL) и почвы (TS), температуры (TA) и относительной влажности (HA) воздуха использовался термодетектор (пирометр) Bosch PTD 1 с функцией расчета точки росы (TD), подробные характеристики которого приведены здесь (Прохоров, 2015).

В качестве возможных конденсаторов атмосферной влаги особый интерес представляли почвопокровные растения из родов Liriope Lour. и Ophiopogon Ker.-Gawl., в отношении которых в Субтропическом ботаническом саду Кубани (СБСК) проводились исследования по их пригодности для создания вечнозеленых газонных покрытий в теневых местах урбанизированных экосистем.

Результаты

Ранее, опытным путём, была установлена аномально высокая засухоустойчивость представителей родов Liriope Lour. и Ophiopogon Ker.-Gawl. (Коннов, 2014; Коннов, Карпун, 2014), нетипичная для растений влажного муссонного климата Восточной Азии (табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменения оводнённости листьев представителей родов Liriope и Ophiopogon в условиях искусственной засухи. Сочи, СБСК, 07–08. 2014 г.

Table 1. Dynamics of water content in the leaves of the genera Liriope and Ophiopogon under artificial drought. Sochi, SBGK, 07-08. 2014

|

Названия растений |

17.07.2014 |

24.07.2014 |

31.07.2014 |

07.08.2014 |

14.08.2014 |

|

содержание воды в % |

содержание воды в % |

содержание воды в % |

содержание воды в % |

содержание воды в % |

|

|

Ophiopogon japonicus |

67.0 |

66.3 |

67.7 |

66.0 |

65.0 |

|

Ophiopogon japonicus 'Pusill us' |

63.0 |

63.3 |

66.7 |

67.0 |

62.0 |

|

Liriope graminifolia |

62.0 |

68.3 |

73.0 |

72.0 |

71.0 |

Как видно из приведённой таблицы, содержание воды в листьях опытных растений после месячной искусственной засухи не только практически не снизилось, но у Liriope graminifolia даже возросло. Такой результат, казалось бы, должен противоречить общепринятой точке зрения на поведение растений в условиях постоянного дефицита воды.

Именно это обстоятельство побудило нас провести замеры температуры поверхности ряда растений из рассматриваемых родов (табл. 2).

Полученные результаты показывают, что температура поверхности листьев была значительно ниже не только температуры воздуха, но и, за исключением Ophiopogon jaburan 'Vittatus', ниже точки росы. И, соответственно, происходит конденсация атмосферной влаги на поверхности листьев.

Попытка провести анализ зависимости степени снижения температуры поверхности листьев от биологических особенностей растений не дала желаемых результатов. Так, наиболее низкую температуру имели и Ophiopogon umbraticola , с его узкими листьями, шириной 2 мм, и Ophiopogon planiscapus , у которого ширина листьев превышает 10 мм. Вид из южного Китая, Ophiopogon sarmentosus , имел температуру поверхности листьев 15.8° С, а у самого северного вида рода, Ophiopogon japonicus , она была 13.3° С. Существенно отличались по температуре листьев растения Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' семенного и вегетативного происхождения, 16.2° С и 13.2° С, соответственно. Однако, в целом, листья представителей рода Liriope были заметно «теплее», нежели листья представителей рода Ophiopogon .

Таблица 2. Температура поверхности (TL) контейнерных растений Liriope и Ophiopogon и микроклиматические параметры (TA, HA, TD). Сочи, СБСК, 10.06.2015 г. 12:00, тень

Table 2. Surface temperature (TL) of container plants Liriope and Ophiopogon and microclimatic parameters (TA, HA, TD). Sochi SBGK, 10.06.2015. 12:00, shadow

|

Наименование растений |

T L ,°C |

T A ,°C |

H A ,% |

T D ,°C |

|

Liriope exiliflora |

16.7 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Liriope muscari 'Variegata' |

16.4 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Liriope graminifolia |

15.4 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Liriope koreana |

16.0 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Liriope muscari 'Royal Purple' |

16.0 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Liriope spicata 'Variegata' |

16.0 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Liriope minor |

15.5 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Liriope zhejiangensis |

15.0 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Liriope muscari |

13.5 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon jaburan 'Vittatus' |

17.8 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon jaburan |

16.7 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' , сем . |

16.2 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon chingii |

16.0 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon sarmentosus |

15.8 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon intermedius |

15.6 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon japonicus 'Pusillus', сем . |

15.4 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon japonicus for. media |

15.1 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon japonicus 'Pusillus', дел. |

15.1 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon stenophyllus |

13.5 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon japonicus |

13.3 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens', дел. |

13.2 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon umbraticola |

12.9 |

24.3 |

62 |

17.2 |

|

Ophiopogon planiscapus |

12.7 |

24.3 |

62 |

17.2 |

Примечания: сем. – из семян; дел. – деление растения.

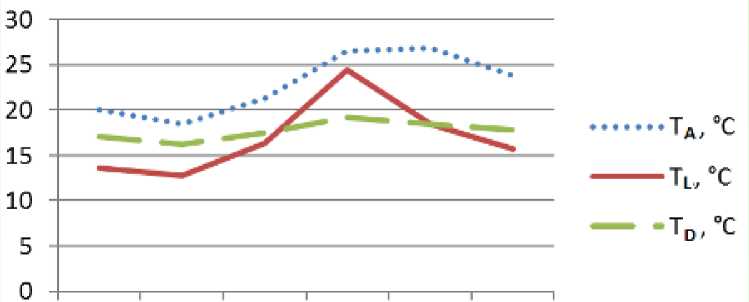

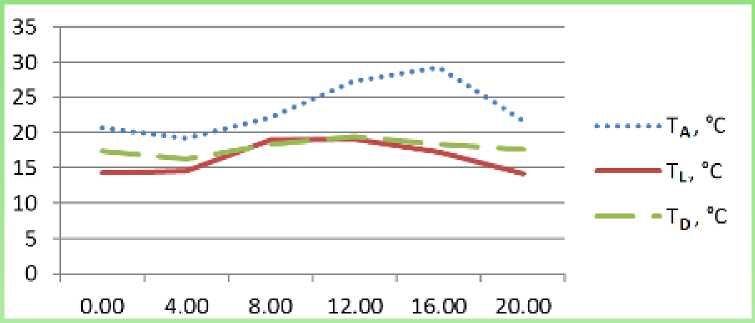

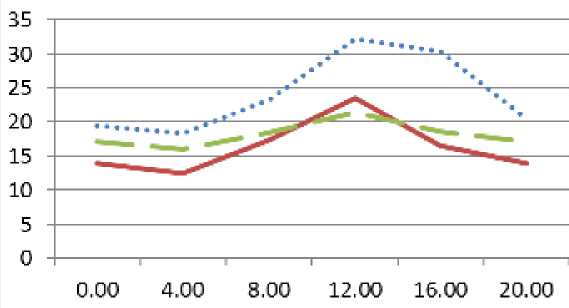

Учитывая незначительный объём надземной части коллекционных растений в контейнерах, и, как следствие этого, существенное влияние температуры почвы на температуру поверхности листьев, дальнейшие исследования проводились на густо задернённых опытных делянках, заложенных в 2010 году. Соответствующие замеры на трёх таксонах, наиболее массово и давно культивируемых в регионе, проводились с интервалами в 4 часа (рис. 1–3).

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00

Рис. 1. Суточный ход температурных параметров делянки с Ophiopogon japonicus. Сочи, СБСК, 10–11.06.2015 г.

Fig. 1. Diurnal temperature range of the sample plot with Ophiopogon japonicus . Sochi SBGK, 10-11.06.2015

. 2.(Суточный ход температурных параметровгделянки с Ophiopogon japonicus u 'Pusillus'. ^Сочи,очи, СБСК, 10–11.06.2015 г.L5 г.

2.сThe diurnal variation of temperature parameters ofг Ophiopogon japonicusII'Pusillus'11 curtain.tSochi,)chi, SBGK,310-11.06.2015>015

Рис. 3.(Суточный ход температурных параметровгделянки с Liriope/graminifolia . Сочи, СБСК, 10–11.-11. 06. 2015 г.15 г.

Fig. 3.СDiurnal temperature range of the sampleтplot with Liriope■/graminifolia . Sochi SBGK,310-11. 06.. 06. 2015

Для двсехзсвыбранныхIHтаксонов)НтемпературагуповерхностиЭСлистьевгьбылаъсущественно?ннижеиже пературы увоздуха.уМаксимальный нразрывipсоставлял5Jот1 12,7°2C ( Liriopeкgraminifolia )одоI 10,9° ОCГ С hiopogon japonicus ), тогда)как минимальный разрыв составил 3,6° C(( Ophiopogon japonicus и 'Pusillus'il ). is' ). чём максимальные температуры воздуха]и поверхности)листьевготмечались1у Ophiopogon japonicus и US и pe■/ graminifoliaf в Ч 12:002 (рис.Р1, 3), тогдаэ как уз карликовойэ формыРпервогоз видыимаксимальнаяэная пературагвоздухадбыла зафиксирована в 16:00, а максимальная температураглистьевг– утром,св 8:008:00 .р2). Температураг поверхностиэ листьевг повышаласьп вышеэ1показателяГ точки) росы)Сненадолгоэв"О в вные часы – более выражено у Ophiopogon japonicus и незначительно у его садовой формы (рис. 1–2).L-2). дуетдотметить, v что потенциальная способностьэктконденсации влаги1 из V атмосферногон воздухаднаа на ерхностиэопытных растений отмечалась, в среднем,н19 часоваисбыла наиболее продолжительной уой у pe 7 graminifolia /– 20 часов, с315:00 10.06(до€11:00]11.06.L.06.

Результаты"3проведённыхII-измерений?нпобудили^нас проанализировать3 характерс потери евлагипаги ми таксонами в^течение светлого и тёмногонвремени суток, для чегонбыл проведён соответствующийщий т.1 Двулетние>растения?Fв1Яконтейнерах-Fобъёмом м1,5 л,5илтакиежже контейнеры,в заполненныеные логичной почвосмесью,сь были выставленывнаI площадкедподпоткрытымг небомои^подпгустой7кронойНОЙ ева) (Ficus7carica)./ Погода была солнечной;Исредняя ночная4температураГсоставляла 22° C, средняядняя вная5– 26° C. Взвешивания производились1наьэлектронных весахвв 6:00СиС18:00. Анализэполученныхных данных по фактической потере влаги в граммах, в пересчёте на килограмм общего веса, приведён в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Анализ потери влаги контейнерами с растениями. Сочи, СБСК, 11 – 13. 06.2015 г.

Table 3. Analysis of moisture loss for containers with plants. Sochi SBGK, 11 - 13. 06.2015

|

Наименование растений и их местонахождение |

Средняя потеря влаги контейнерами с растениями, в Нкг |

Средняя потеря влаги контейнерами с почвосмесью, в г/кг |

Разница в потере влаги контейнерами с растениями, в г/кг |

|

Ophiopogon japonicus, на открытом месте |

2.80 |

3.60 |

-0.80 |

|

Ophiopogon japonicus, под кроной дерева |

2.63 |

1.80 |

+0.83 |

|

Среднее значение |

2 71 |

2.70 |

*0.01 |

|

Ophiopogonjaponicus'PusM, на открытом месте |

2.74 |

3.60 |

-0.86 |

|

Ophiopogon japonicus 'Pus i 1 lus', под кроной дерева |

3.40 |

1.80 |

+1.60 |

|

Среднее значение |

3.07 |

2.70 |

*0.37 |

|

Liriope graminifolia, на открытом месте |

4.43 |

3.60 |

+0,83 |

|

Liriope graminifolia, под кроной дерева |

3.03 |

1.80 |

+2,0 |

|

Среднее значение |

3.73 |

2.70 |

*1.03 |

Таблица 4. Анализ потери влаги контейнерами с растениями. Сочи, СБСК, 11–13. 06.2015 г.

Table 4. Analysis of moisture loss for containers with plants. SochiSBGK, 11-13. 06.2015

|

Наименование растений и их местонахождение |

Средняя потеря влаги в дневное время, в г/кг |

Средняя потеря влаги в ночное время, в г/кг |

Коэффициент потери влаги |

|

Почвосмесь, на открытом месте |

18.90 |

3.60 |

<5.25> |

|

Почвосмесь, под кроной дерева |

8.40 |

1.80 |

<4 67> |

|

Среднее значение |

13 65 |

2.70 |

<5 06> |

|

Ophiopogon japonicus, на открытом месте |

18.30 |

2.80 |

<6.54> |

|

Ophiopogon japonicus, под кроной дерева |

13.10 |

2.63 |

<4 98> |

|

Среднее значение |

15 70 |

2.72 |

<5.77> |

|

Ophiopogon japonicus 'Pusillus', на открытом месте |

19.60 |

2.74 |

<715> |

|

Ophiopogon japonicus 'Pusillus', под кроной дерева |

12.60 |

3.40 |

<3.70> |

|

Среднее значение |

16.10 |

3.07 |

<5.24> |

|

Liriope graminifolia, на открытом месте |

24.90 |

4.43 |

<5.62> |

|

Liriope graminifolia, под кроной дерева |

16.00 |

3.03 |

<5 28> |

|

Среднее значение |

20.45 |

3.73 |

<5.48> |

Во всех случаях разница в потере влаги контейнерами с растениями по отношению к контейнерам без растений не превышала 2 г на кг, будучи наиболее низкой у Ophiopogon japonicus и наиболее высокой у Liriope graminifolia . И это притом, что поверхность, с которой испаряется влага, у контейнеров с растениями была значительно больше, соответственно и влаги должно было испариться значительно больше, нежели было зафиксировано. Такое несоответствие можно объяснить только тем, что часть испарившейся влаги компенсировалась за счет конденсации атмосферной влаги на листьях, когда их температура была ниже точки росы. При этом не обязательно, чтобы влага вначале была поглощена листьями, а уже затем испарилась через устьица.

В подтверждение этого может свидетельствовать и то, что в дневное время интенсивность испарения возрастала более, чем в пять раз (табл. 4), тогда как средняя дневная температура была больше средней ночной всего лишь на 4o C. Но в дневное время температура поверхности листьев была либо выше точки росы, либо незначительно ниже и, соответственно, количество влаги, конденсировавшейся на поверхности листьев, было меньше, чем в ночное время.

Заключение

Результаты проведённых исследований позволяют под новым углом зрения взглянуть на терморегуляцию у растений. Существующие представления, что более низкая температура поверхности листьев растений есть следствие интенсивного испарения влаги и способствует, преимущественно, предохранению растений от дневного перегрева (Curtis, 1936), не вполне корректно объясняют это явление. По нашему мнению, терморегуляция растений многофункциональна и одним из ее предназначений может являться самоорошение путем конденсации атмосферной влаги.

Нельзя исключить адаптационное значение конденсации атмосферной влаги на поверхности растений, охлажденной ниже точки росы. Отсюда вытекает значимость понимания данного явления при интродукционных испытаниях растений в несвойственных ему климатических условиях.