Активная защита речевой информации: резервы и новые возможности

Автор: Евграшин Андрей Витальевич, Маслов Олег Николаевич, Рябушкин Аркадий Викторович, Шашенков Валерий Федорович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 3 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются методы и средства повышения эффективности систем защиты конфиденциальной информации (КИ) от утечки по акустическим и виброакустическим каналам.

Системы защиты информации, акустические и виброакустические сигналы, каналы утечки, акустические и электромагнитные помехи, компенсация шумовых помех

Короткий адрес: https://sciup.org/140191576

IDR: 140191576 | УДК: 621.396.677;

Текст научной статьи Активная защита речевой информации: резервы и новые возможности

Предотвращение утечки КИ по акустическому и виброакустическому каналам является одним из важных этапов решения задачи обеспечения информационной безопасности объектов различного назначения [1-2]. Сигналами, переносящими

КИ (далее КИ-сигналы), здесь могут быть как звуковые (речевые), так и вибрационные сигналы от наборной и ударнопечатающей техники (клавиатуры, матричные принтеры и т.п.). Поскольку эти сигналы имеют одинаковую физическую природу и переходят друг в друга на границе раздела воздушной и твердой сред, принципы воздействия на них в каналах утечки (КУ) при защите КИ во многом близки. Далее для простоты будем рассматривать только акустический КУ.

Системы защиты акустической КИ используют как пассивные, так и активные методы и средства, увеличивающие отношение «помеха/ сигнал» на выходе технических средств перехвата (ТСП) КИ, которые использует злоумышленник, в роли которого может выступать, например, недобросовестный конкурент (НК). В данном случае пассивным методом является звукоизоляция подлежащих защите помещений (ПЗП), активным – создание преднамеренных (искусственных шумовых или имитирующих) акустических помех. К средствам пассивной защиты относятся звукоизолированные ПЗП, переговорные кабины, ширмы, шторы и т.п., часто объединяемые общим термином «ограждающие конструкции».

Для формирования акустических помех в системах активной защиты (САЗ) применяют генераторы звукового шума (ГЗШ), к выходам которых подключаются звуковые колонки (громкоговорители) или вибрационные излучатели (такую защиту обычно именуют акустическим зашумлением [2]). Основную группу ГЗШ составляют устройства, принцип действия которых основан на усилении колебаний первичных источников шума (ими могут быть резисторы, создающие тепловой шум, шумовые диоды – источники дробового шума, а также другие электронные приборы и элементы).

На отечественном рынке сегодня присутствует достаточно много акустических САЗ, к числу которых относятся (в скобках указаны производители оборудования): «Соната-АВ» (ООО «Анна»); «Кедр», «Октава-А(ВА)», «Букет», «Гомон» (ООО «НЕРА-С»); ЛГШ-301/303/402/403/404 (ООО «Ленспецпроизводс-тво»); SEL SP-55 (ООО «Сюртель»); «Барон S1» (ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК»); ШТОРМ 2/5/7/9 (ЗАО «Защита информации»); ШОРОХ-3/5 (ООО «ЦБИ «МАСКОМ»).

Системный подход к разработке комплексов оборудования для САЗ КИ [2] имеет в виду ряд особенностей, а именно [3-4]:

-

- множество (многочисленность и многообразие) КУ КИ, поскольку каждый потенциально возможный КУ следует рассматривать как реальную опасность, которую САЗ должна ликвидировать (снизить до приемлемого по технико-экономическим соображениям предела);

-

- множество сценариев возможных действий НК, на каждый из которых САЗ КИ призвана реагировать с требуемой эффективностью (надежностью и оперативностью);

-

- использование, наряду с объективными научно-обоснованными критериями оценки эффективности САЗ, субъективных оценок, основанных на сравнительном (относительном) знании (понимании, представлении) специфики защиты КИ, которым обладает группа лиц, принимающих решения (ЛПР), или полученных с помощью метода аналогии;

-

- необходимость поиска превентивных решений, учитывающих прогресс в области несанкционированного доступа (НСД) к КИ и противодействия САЗ, креативность и повышение качества профессиональной подготовки НК;

-

- поиск решений, не являющихся оптимальными, но приемлемыми в практическом плане: при ограничениях, вводимых по критерию «затраты – эффективность», с возможностью усиления первоначально принятых решений и т.п.

Изложенное приводят к представлению САЗ КИ в виде системы организационно-технического типа, неотъемлемыми элементами которой являются ЛПР, от правильности действий которых во многом зависит эффективность функционирования данной сложной системы [3-5]. Между двумя ЛПР: владельцем КИ и НК – возникает ситуация игры с противоположными интересами – первый предпринимает действия, направленные на перекрытие (ослабление) всех имеющихся (потенциально возможных) КУ, второй старается преодолеть (обойти) эти преграды – в том числе путем создания и использования искусственных КУ. Цель статьи – анализ путей повышения эффективности перспективных САЗ КИ, связанных с реализацией их потенциальных возможностей при защите акустической (речевой) информации.

Особенности САЗ речевой КИ

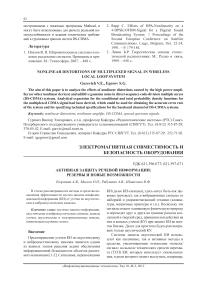

Рассмотрим в качестве конкретного примера САЗ «Соната-АВ», внешний вид и комплектацию которой иллюстрирует рис. 1. В полосе частот 90 Гц … 11,2 кГц акустическое преобразование здесь осуществляют электродинамические устройства АИ-3М и АИ-65; вибропреобразователями являются пьезоэлектрические устройства ВИ-3М; ВИ-45; ПИ-3М и ПИ-45. В других аналогичных САЗ в роли оконечных устройств, осуществляющих преобразование электрических колебаний в механические (акустические, вибрационные) колебания, также используются малогабаритные широкополосные громкоговорители и вибрационные излучатели (громкоговорители устанавливаются в ПЗП в местах наиболее вероятного размещения ТСП акустической разведки; виброизлучатели крепятся на оконных рамах и стеклах, коробах, трубопроводах, стенах, потолке и т.д. [2]).

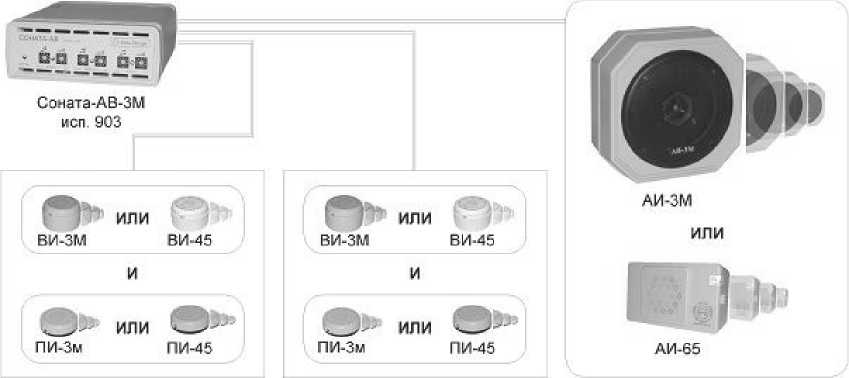

В соответствии с [1-2], каналы утечки КИ по принципу возможности их совместного и индивидуального устранения можно разделить на две группы. Характерным примером из первой группы являются акустические КУ, классификация которых показана на рис. 2. Очевидно, что

Рис. 1. Комплектация и внешний вид элементов САЗ «Соната-АВ»

с помощью «Соната-АВ» и других аналогичных САЗ можно одновременно «отключить» (резко снизить пропускную способность) все КУ на рис. 2 путем закрытия исходного источника КИ по всему диапазону акустических частот. Для владельца КИ некоторый эколого-эргономический дискомфорт, обусловленный акустическим зашумлением исходного КИ-сигнала (так же, как и необходимостью проведения переговоров в условиях звукоизоляции), при этом может быть «скомпенсирован» упрощением и удешевлением САЗ, повышением эффективности ее функционирования.

Примером из второй группы являются электрические КУ, к числу которых относятся [1]:

-

- КУ непосредственно через электрические сети и линии связи;

-

- КУ за счет тока в цепях заземления;

-

- КУ через вторичные источники электропитания за счет неравномерности тока потребления;

-

- КУ за счет взаимного влияния между электрическими (экранированными, неэкранированными) цепями оборудования.

Поскольку в данном случае исходный источник в виде общего электрического сигнала отсутствует, «перекрывать» распределенные в пространстве и достаточно разные по своим параметрам КУ приходится поодиночке: сочетая экранирование, фильтрацию, линейное зашумление и другие способы защиты КИ. Однако КУ

Рис. 2. Акустические каналы утечки КИ

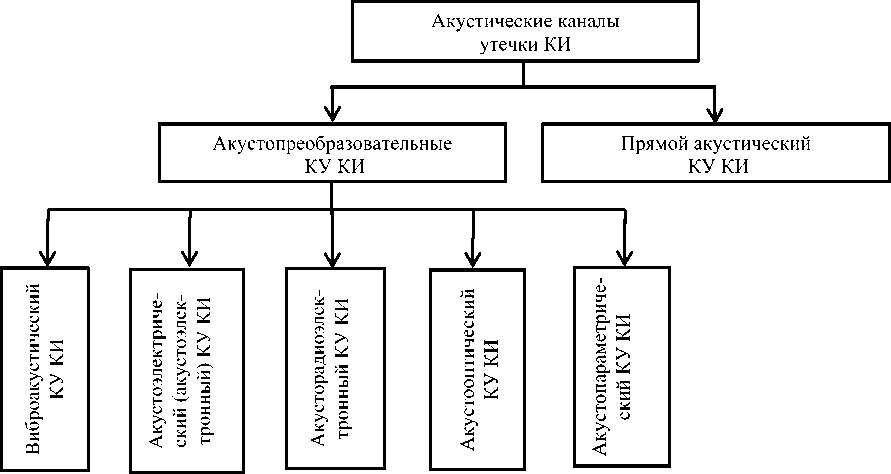

Рис. 3. Схема составного (комплексного и комбинированного) КУ с М источниками и N каналами утечки КИ

из первой группы в реальных условиях способны обладать свойствами КУ второй группы; кроме того, из состава обеих групп могут формироваться составные: комплексные и комбинированные КУ – зачастую с использованием каналов побочного электромагнитного (ЭМ) излучения и радиоканалов.

Ограничимся схемой составного КУ, показанной на рис. 3, где сигналы от М источников КИ (ИКИ-1…ИКИ-М) через N каналов утечки (КУ-1…КУ-N), которые частично являются параллельными, поступают на блок информационно-аналитической обработки сигналов (ИАОС) и к получателю КИ. Повышение эффективности НСД здесь достигается за счет уменьшения влияния окружающей среды и других случайных факторов с помощью обработки N принимаемых КИ-сигналов. Такие КУ могут целенаправленно создаваться НК при использовании в качестве источников КИ разных элементов оборудования на разных стадиях жизненного цикла КИ [1-2], но могут возникать и спонтанно – за счет стечения обстоятельств или влияния разнородных элементов окружающей среды, обеспечивающих НСД.

Структура составного КУ существенно расширяет его потенциальные возможности и повышает эффективность НСД к КИ. Наличие параллельных ветвей (при N > M, см. рис. 3) осложняет защиту КИ, особенно с учетом преобразования одних видов КИ-сигналов в другие. «Закрытие» одних ветвей составного КУ с помощью помех может сопровождаться (как это будет показано далее) появлением у НК новых возможностей для преодоления САЗ КИ по другим ветвям. Разделение КУ на группы по принципу их совместного и индивидуального устранения с помощью САЗ в составных каналах также имеет смысл.

Вернемся к конкретным особенностям функционирования САЗ «Соната-АВ», с помощью которой можно защитить КИ от перехвата по всем

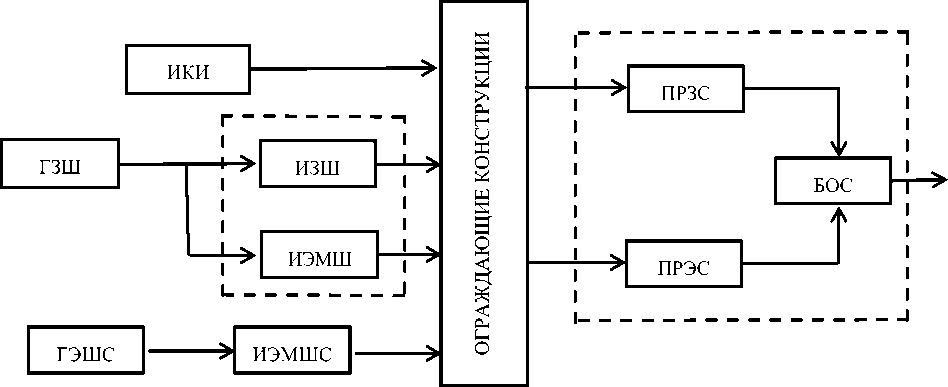

Рис. 4. Схема САЗ акустической КИ

КУ первой группы, отходящим из ПЗП через ограждающие конструкции во внешнюю среду. Примерами ПЗП являются служебные кабинеты, переговорные комнаты и кабины, конференц-залы, предназначенные для работы с КИ при проведении совещаний, переговоров, конференций и т.п. Источник речевой КИ (ИКИ на рис. 4) через ограждающие конструкции и внешнюю среду проходит на приемник звукового сигнала (ПРЗС), подключенный к блоку обработки сигналов (БОС), на выходе которого располагается НК (ТСП в правой части рис. 4 выделено штриховой линией), осуществляющий перехват и НСД к КИ.

Чтобы не допустить этого, в ПЗП размещаются генератор (ГЗШ) и излучатель (ИЗШ) звукового шума, через внешнюю среду воздействующие на ПРЗС – на выходе которого, помимо электрического сигнала с уровнем мощности Рc , соответствующего речевому КИ-сигналу, появляется электрический сигнал, соответствующий звуковому шуму, с дисперсией Dш , в результате чего величина отношения «помеха-сигнал» Dш / Рc в ТСП резко возрастает, разборчивость речи и пропускная способность канала перехвата КИ падают. Благодаря своей простоте, универсальности и эффективности данный способ защиты речевой КИ находит в настоящее время широкое применение.

Системный подход к проектированию СЗ КИ требует, однако, отображения на схеме рис. 4 всех факторов, воздействующих на ТСП злоумышленника. Поэтому в левой части рис. 4, наряду с

ИЗШ, необходимо показать излучатель ЭМ шума (ИЭМШ) – конструктивно они объединены (как это показано на рис. 4 при помощи штриховой линии), поскольку реальный элемент СЗ с подсоединенными к нему проводами передает через внешнюю среду и звуковой шум на ПРЗС, и «паразитный» ЭМ шум со спектром, соответствующим частотам акустического сигнала, на приемник электрического сигнала (ПРЭС) в составе ТСП (это две одинаковые «версии» одного и того же шума: звуковая и ЭМ).

В результате на вход БОС поступают два электрических сигнала: первый в виде смеси КИ-сиг-нала и шума с уровнем мощности Рc + Dш , второй – в виде шума с дисперсией Dэ , и если БОС реализует операцию выравнивания их по уровню шума ( Dш ≈ Dэ ), а затем – компенсацию шума, к НК будет поступать «очищенный» электрический сигнал, адекватно соответствующий речевому КИ-сигналу. В итоге величина отношения «помеха-сигнал» ( Dш – Dэ ) / Рc существенно снизится, разборчивость речи и пропускная способность канала перехвата возрастут – вплоть до неприемлемых для владельца КИ значений.

Для недопущения этого в состав САЗ КИ на рис. 4 предлагается ввести два дополнительных элемента: генератор (ГЭШС) и излучатель (ИЭМШС) электромагнитного шумового сигнала (который соответствует той же области частот, но является статистически независимым от шумового акустического сигнала), – воздействующие через внешнюю среду на ПРЭС в составе ТСП.

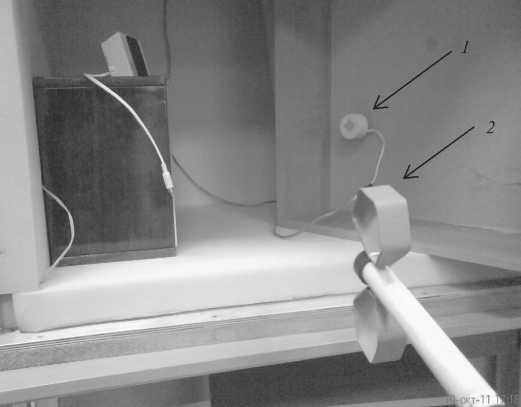

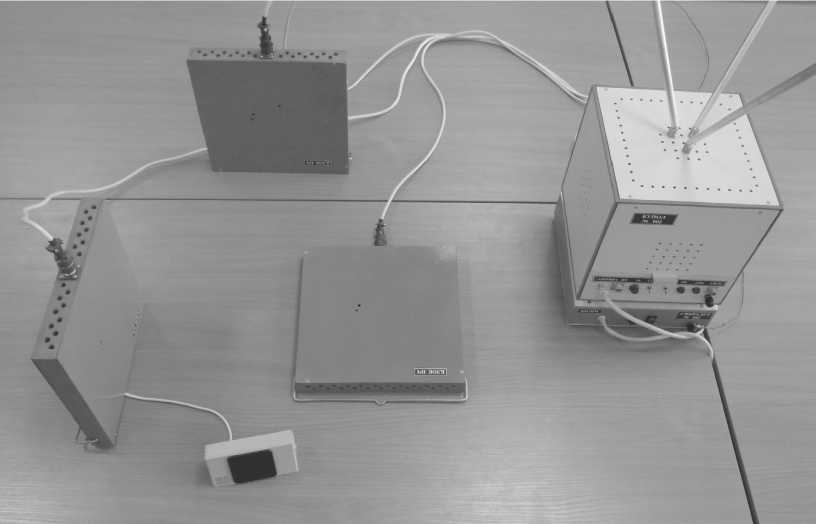

Рис. 5. Фрагмент лабораторной установки для исследования структуры ЭМ сигнала, воздействующего на ТСП:

1 - преобразователь САЗ; 2 - антенна АИ5-0

В результате этого соотношение между уровнями сигналов на входе БОС, а также их статистические свойства снова изменятся: первый сигнал по-прежнему будет иметь мощность Рc + Dш , тогда как второй (в виде суммы исходного ЭМ шума с дисперсией Dэ и дополнительного ЭМ шума с дисперсией Dс ) – дисперсию Dэ. + Dс . Если БОС реализует прежние операции, сигнал на его выходе будет иметь мощность Pc + D^, где Dv = Dc ± 2Р^ОС(ДН-ПЭ) + фш - D& R « 1 – коэффициент корреляции между сигналом, соответствующим звуковому шуму, и сигналом, соответствующим дополнительному ЭМ шуму [7]. В итоге отношение «помеха-сигнал» DvJPc даже при Dш ≈ Dэ восстановится до требуемых прежних значений и эффективность НСД к КИ упадет.

Результаты измерения уровней побочного ЭМ шума

На рис. 5 показан фрагмент лабораторной установки для определения уровней ЭМ шумового сигнала, воздействующего на ТСП, иллюстрирующий взаимное расположение двух ее элементов: 1 – преобразователя САЗ «Соната-АВ» и 2 – активной антенны АИ5-0, принимающей шумовой ЭМ сигнал, создаваемый преобразователем САЗ и соединительными проводами.

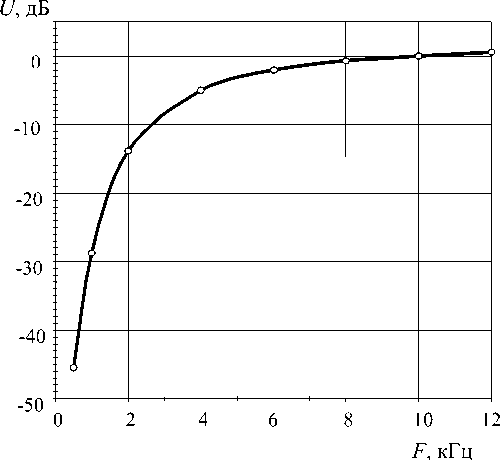

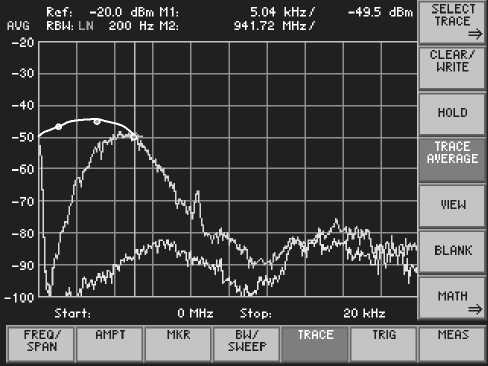

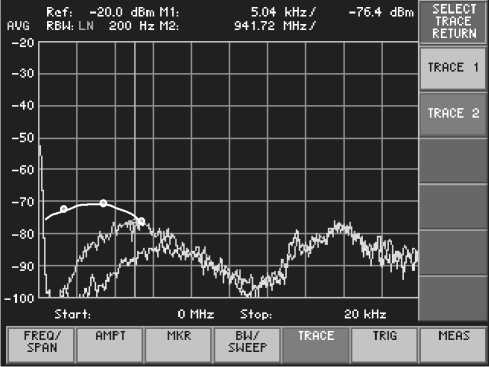

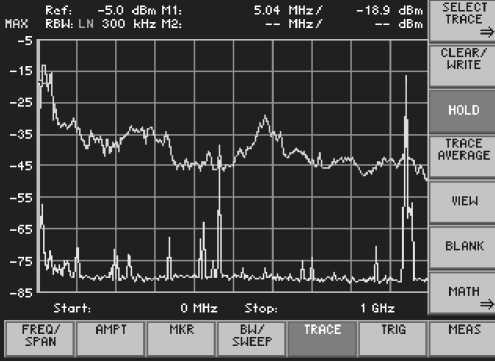

Результаты измерений на рис. 7-8 подтверждают, что вплоть до частот 15-18 кГц с побочным ЭМ шумом, который создается преобразователями ВИ-45 и АИ-65, а также подсоединенными к ним проводами в САЗ «Соната-АВ», не считаться нельзя – поскольку уровни данного шума на 1040 дБ превышают уровень ЭМ фона в помещении лаборатории, что достаточно четко регистрируется с помощью типовой измерительной аппаратуры. Измеренные уровни побочного ЭМ шума являются достаточными для возбуждения сосредоточенных и распределенных случайных антенн (РСА) [8], размещенных в ПЗП (элементы систем электропитания, заземления, управления, сигнализации и т.п.). Помимо оконечных устройств САЗ КИ, в формировании акустопреобразова-тельных КУ (см. рис. 1) могут также участвовать

a)

Рис. 7. Уровни побочного ЭМ шума, создаваемые преобразователем ВИ-45 в режиме «В» (вибросигнал): а) осциллограмма шумового сигнала на выходе антенны АИ5-0 (верхний график) и результат ее БПФ (средний график);

а) б)

блоки и цепи ГЗШ; устройства, осуществляющие высокочастотное навязывание и облучение оборудования и элементов ПЗП; задающие генераторы и модуляторы сигналов в составе ГЗШ; для компенсации помех злоумышленником может быть использован высокоэффективный градиентный метод и т.д. Таким образом, при модуляции элементов САЗ КИ-сигналами, они, во-первых, сами способны переносить КИ, а во-вторых, могут быть использованы для снижения эффективности защиты акустической КИ в ПЗП путем снижения уровня помех на выходе ТСП.

Отсюда следует парадоксальное, на первый взгляд, предположение о том, что САЗ сама нуждается в защите, поскольку косвенно может учас- твовать в формировании акустопреобразователь-ных КУ КИ.

Оценка возможности компенсации низкочастотных помех

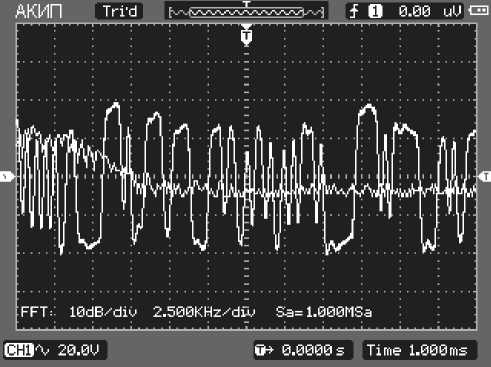

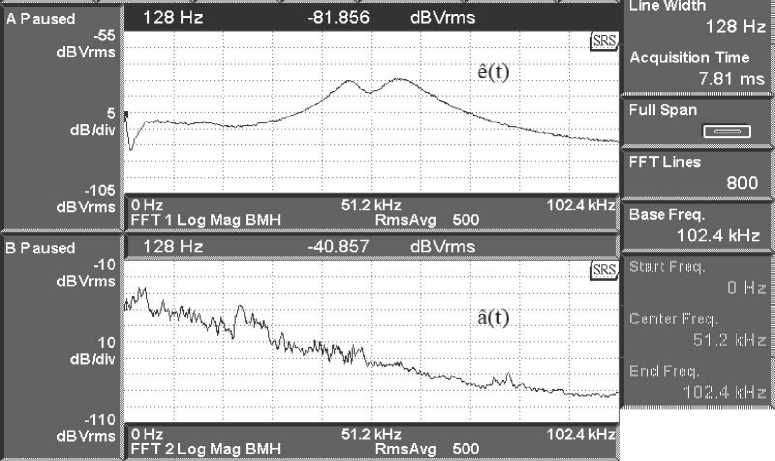

При макетировании САЗ КИ в лабораторных условиях в соответствии со схемой, показанной на рис. 4, в качестве ГЗШ использовалась головка громкоговорителя 1ГД-52 (тип помехи – «белый шум» в полосе 0…1,6 кГц); блоком ПРЗС был микрофон RFT MK 102, размещенный спереди от ГЗШ на расстоянии 25 см; блоком ПРЭС – антенна АИР3-1, расположенная сзади от ГЗШ на расстоянии 12 см; блок БОС – анализатор сигналов SR785 с полосой пропускания, соответствующей полосе частот ГЗШ.

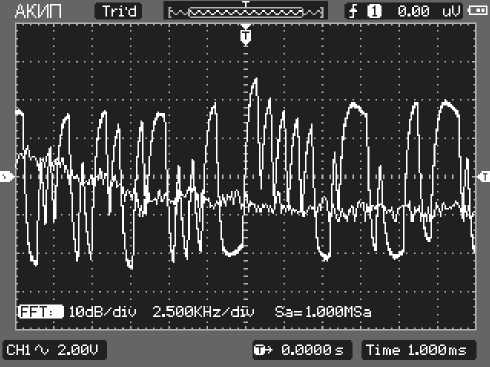

Рис. 9. Спектрограммы тестовых сигналов 67(() и в(() в макете САЗ КИ

Тестовый акустический сигнал от ГЗШ создает в БОС электрический сигнал а^, побочный ЭМ шум от ГЗШ – электрический сигнал ^(0 • Расчетное значение задержки по времени между сигналами aU^ и e(t), обусловленной разными скоростями их распространения в окружающей среде, для экспериментальной установки составляет 0,7 мс.

На рис. 9 представлены экспериментальные спектрограммы сигналов a(t) и е(0 , полученные на макете САЗ КИ с помощью анализатора спектра SR785 в полосе частот 0 … 102,4 кГц. Кумулятивная (минимальная по объему и наиболее информативная) часть речевого КИ-сигнала сосредоточена в диапазоне 0,3 … 3,4 кГц, поэтому компенсировать помехи во всем достаточно широком частотном диапазоне их существования (см. рис. 9) необходимости нет. Для взаимной компенсации помех в БОС достаточно выровнять их по уровню и устранить сдвиг по времени (относительную задержку) между ними, что является вполне реальным.

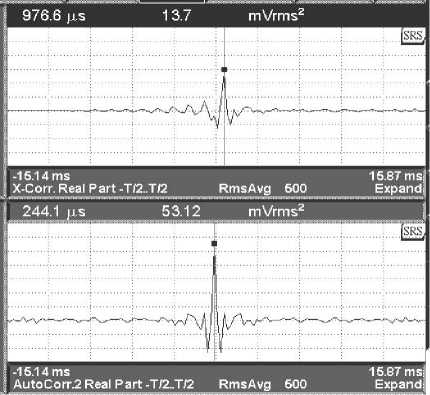

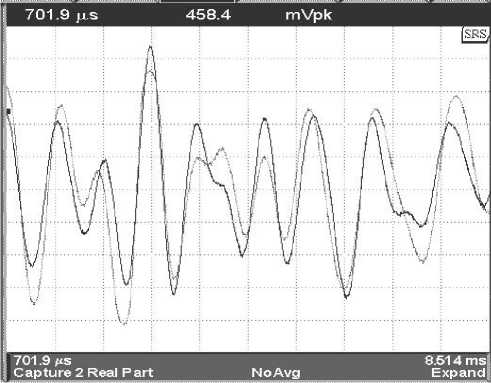

Это подтверждают графики взаимной корреляционной функции сигналов й(/) и е(?), а также автокорреляционной функции сигнала ^(0, представленные на рис. 10: задержка между ними составляет 976,6 – 244,1 = 702,5 мкс. Совмещение тестовых сигналов с задержкой сигнала e(Z) относительно «(0 на 701,9 мкс, которое иллюстрируют осциллограммы на рис. 11, показывает практическую возможность компенсации помех, создаваемых САЗ, с целью восстановления КИ-сигнала методами согласованной или адаптивной фильтрации [9-10].

Кратко остановимся на особенностях градиентного метода компенсации помех, суть которого состоит в следующем. Если в двух различных точках пространства имеется смесь КИ-сигнала и помехи с разными весовыми коэффициентами, то, размещая в этих точках соответствующие датчики, получим два сигнала: Sn1 ( t ) = Ks1 · S ( t ) + Ka1 · A ( t ); Sn2 ( t ) = Ks2 · S ( t ) + Ka2 · A ( t ), где S ( t ) – КИ-сигнал, A ( t ) – помеха. Путем усиления при обработке в БОС второго сигнала в Ka1 / Ka2 раз и вычитания его из первого получаем Sn1 ( t ) – ( Ka1 / Ka2 ) Sn2 ( t ) = Ks1 · S ( t ) + Ka1 · A ( t ) – ( Ka1 / Ka2 ) Ks2 · S ( t ) – Ka1 · A ( t ) = Аs · S ( t ), где Аs = ( Ks1 Ka2 – Ks2 Ka1 )/ Ka2 , то есть после обработки сигналов Sn1 ( t ) и Sn2 ( t ) на выходе БОС имеет место КИ-сигнал, «очищенный» от помех с точностью до множителя Аs .

Реализация данного метода компенсации возможна, например, с помощью двух лазерных микрофонов (лазерных акустических локационных систем) – один из которых должен быть направлен на излучатель САЗ, а второй – на подвижную отражающую поверхность вблизи источника КИ-сигнала. Для снижения эффективности градиентного метода компенсации помех в ПЗП необходимо реализовать распределенную в пространстве систему объемного зашумления, а также использовать пассивные средства защиты КИ.

В итоге можно сделать вывод о том, что акустические и виброакустические САЗ, аналогичные по принципу работы рассматриваемой САЗ «Со-ната-АВ», действительно сами требуют информационной защиты, как и любые другие системы и средства обработки КИ.

Рис. 10. Взаимная корреляционная функция сигналов а^ и е(/) — верхний график и автокорреляционная функция сигнала а^ — нижний график

Рис. 11. Осциллограммы совмещенных при обработке в БОС макета САЗ КИ сигналов а^ и ё^

Устранение компенсации низкочастотных помех спомощьюСАЗ«Купол-М»

В связи с изложенным, одной из функций перспективной САЗ «Купол-М», разработанной специалистами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Самара) и ООО «Реном» (г. Москва), является формирование в заданной области окружающего пространства структуры ЭМ шума, необходимой и достаточной для устранения возможности компенсации низкочастотных помех акустического и ЭМ типа.

Внешний вид комплекта оборудования САЗ «Купол-М» и принцип расположения его в ПЗП иллюстрирует рис. 12. Устранение возможности компенсации помех с помощью САЗ «Купол-М» достигается благодаря наличию в его составе трех независимых магнитных антенн, совмещенных с генератором шумового сигнала, работающим в поддиапазоне 10 Гц … 5 МГц.

Расположение указанных антенн относительно оконечных устройств акустической САЗ в ПЗП (см. рис. 12) должно быть таким, чтобы во всех местах расположения ТСП предполагаемого НК они обеспечивали максимально равномерное по пространству и поляризации дополнительное ЭМ «закрытие» КИ (достигнутое значение отно- шения «помеха-сигнал» D.JPC гарантировало требуемую вероятность НСД к ней).

Опыт показывает, что для этого в ПЗП необходимо правильно определить (спрогнозировать) характер распределения уровней акустической и ЭМ помех, создаваемых основной акустической САЗ, а затем соответствующим образом расположить и сориентировать низкочастотные магнитные антенны САЗ «Купол-М». При размещении в ПЗП любых акустических и виброакустических САЗ КИ возможность компенсации создаваемых ими помех в присутствии САЗ «Купол-М» практически исключена.

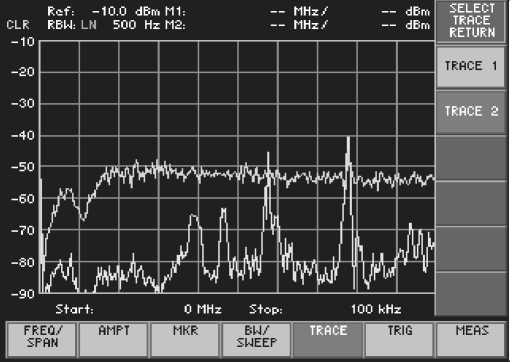

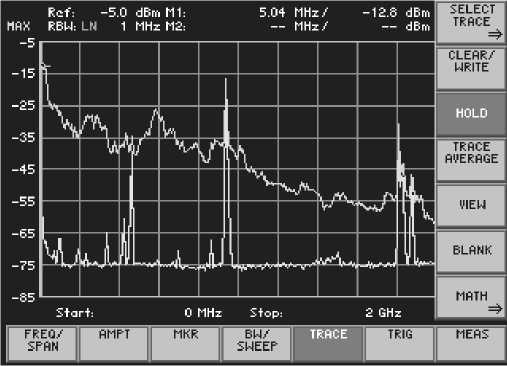

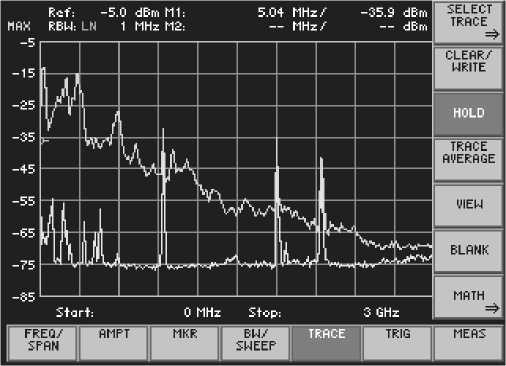

Это подтверждают осциллограммы уровней ЭМ шума, создаваемого САЗ «Купол-М», представленные на рис. 13-16, которые аналогичны рис. 7б-8б. Графики рис. 13 демонстрируют возможности САЗ при «закрытии» низкочастотных КИ-сигналов, роль которых в лаборатории выполняли интенсивные индустриальные помехи. На графиках рис. 14-16 тестовыми КИ-сигналами являлись высокочастотные сигналы от близкорасположенных базовых станций сотовой связи стандартов CDMA-450; GSM-900; GSM-1800 и 3G.

Данные рис. 13-15 получены при использовании на приеме активной антенны АИ5-0; данные рис. 16 – более широкополосной пассивной логопериодической антенны. Это вызвано тем, что

Рис. 12. Внешний вид и принцип расположения САЗ «Купол-М» в ПЗП (справа — высокочастотный блок; слева — три магнитные низкочастотные антенны, на переднем плане - акустический преобразователь САЗ «Соната-АВ»)

Область практического применения САЗ «Ку-пол-М» представляется достаточно большой: от обеспечения безопасности КИ на объектах повышенной важности [11-12], а также широкого круга аналогичных объектов, где подлежит защите КИ коммерческого назначения, до учебноисследовательских и лабораторных комплексов, предназначенных для вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области защиты информации. Первый положительный опыт такого рода связан с подготовкой и апробацией цикла лабораторно-практических занятий по дисциплине «Экономическая безопасность корпоративных систем» в рамках специальности «Прикладная информатика в экономике». Отсутствие фундаментальных знаний в области инфокоммуника-ционных технологий, методов обеспечения информационной безопасности, теории риска и т.д. не является препятствием для освоения будущими информатиками-экономистами основ корпоративной безопасности ввиду простоты и наглядности выполняемых ими лабораторных работ.

Рис. 13. Уровни ЭМ шума, создаваемые САЗ «Купол-М» при «закрытии» КИ-сигналов на частотах 10 Гц... 100 кГц и активной приемной антенне АИ5-0 (верхний график) и ЭМ фон в помещении лаборатории (нижний график)

Рис. 14. Уровни ЭМ шума, создаваемые САЗ «Купол-М» при «закрытии» КИ-сигналов на частотах 10 Гц... 1 ГГц и активной приемной антенне АИ5-0 (верхний график) и ЭМ фон в помещении лаборатории (нижний график)

Рис. 15. Уровни ЭМ шума, создаваемые САЗ «Купол-М» при «закрытии» КИ-сигналов на частотах 10 Гц... 2 ГГц и активной приемной антенне АИ5-0 (верхний график) и ЭМ фон в помещении лаборатории (нижний график)

Рис. 16. Уровни ЭМ шума, создаваемые САЗ «Купол-М» при «закрытии» КИ-сигналов на частотах 10 Гц... 3 ГГц и пассивной логопериодической приемной антенне (верхний график) и ЭМ фон в лаборатории (нижний график)

Это тем более актуально, во-первых, потому, что обеспечение безопасности бизнеса является важным для любых направлений развития экономики XXI века, что сегодня отражается в учебных планах самых разных вузов – как у нас в стране, так и за рубежом. Во-вторых, поскольку ознакомление студентов с современными методами и средствами защиты КИ на доступном им уровне не только стимулирует интерес к будущей профессии и другим наукоемким сферам бизнеса, но и дает представление о сервисных возможностях новых инфокоммуникационных технологий – о чем можно судить, например, по осциллограммам, представленным на рис. 7-16.

Выводы

Перспективная САЗ КИ является системой организационно-технического типа, представление о назначении и свойствах которой формируется путем консолидации аксиологических знаний ЛПР, занятых разработкой и эксплуатацией САЗ, с учетом накопленных ими субъективных и опытных данных [3-5]. Типовая САЗ КИ «Соната-АВ» в режиме «А» на частотах ниже 8 кГц и расстояниях 0,5…1 м создает уровни побочного ЭМ шума на 10 дБ и более (см. рис. 7), а в режиме «В» на частотах ниже 12 кГц – на 40 дБ и более (см. рис. 8) превышающие уровень ЭМ фона в ПЗП. Вследствие этого с помощью методов согласованной и адаптивной фильтрации, а также градиентного метода компенсации помех вероятность НСД к КИ в ТСП может быть существенно увеличена. Для предотвращения НСД при защите речевой КИ в состав САЗ, наряду с излучателями звукового шума [6], целесообразно вводить излучатели не зависимого от них по статистическим свойствам ЭМ шума.

Универсальным практическим решением может быть размещение в ПЗП оборудования САЗ «Купол-М» (разработка ПГУТИ и ООО «Реном»), тестовые испытания которого показали целесообразность и эффективность применения данной САЗ для защиты КИ на объектах различного назначения.

Список литературы Активная защита речевой информации: резервы и новые возможности

- Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам. М.: Горячая линия -Телеком, 2005. -416 с.

- Хорев А.А. Техническая защита информации. Том 1. Технические каналы утечки информации. М.: НПЦ «Аналитика», 2008. -436 с.

- Маслов О.Н. О моделировании риска принятия решений в области обеспечения информационной безопасности//Защита информации. №4, 2011. -С. 16-20; №5, 2011. -С. 12-15.

- Маслов О.Н., Раков А.С. Принципы проектирования перспективных систем защиты информации//ИКТ. Т.9, №3, 2011. -C. 7-16.

- Маслов О.Н. Реинжиниринг бизнес-процесса обеспечения корпоративной безопасности//Защита информации. №6, 2011. -С. 18-28.

- Система виброакустической и акустической защиты «СОНАТА-АВ». Модель 1М. Руководство по эксплуатации АРЕМ.468781.003-02. РЭ. Москва, 2004. -15 с.

- Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. 1. М.: Сов. радио, 1969. -752 с.

- Заседателева П.С., Маслов О.Н., Щербакова Т.А. Особенности моделирования режимов возбуждения многоканальных случайных антенн//ИКТ. Т.10, №1, 2012. -С. 78-89.

- Адаптивная компенсация помех в системах связи. Под ред. Ю.И. Лосева. М.: Радио и связь, 1988. -208 с.

- Уидроу Б., Стринз С Адаптивная обработка сигналов. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1989. -440 с.

- Основы теории управления в системах специального назначения. М.: Изд. УДП РФ, 2008. -400 с.

- Методы комплексного контроля безопасности информации на объектах телекоммуникационных систем органов государственного управления. М.: Изд. УДП РФ, 2009. -368 с.