Активность энтомопатогенных штаммов-продуцентов Bacillus thuringiensis var. israelensis при разных методах хранения

Автор: Ермолова В.П., Гришечкина С.Д., Нижников А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биоинженерия, биотехнологии

Статья в выпуске: 1 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

Микробиологический метод борьбы с вредными насекомыми служит альтернативой применению химических пестицидов. Основу энтомоцидных биопрепаратов составляют микроорганизмы, обладающие стабильно высокими показателями эффективности против вредителей. Целью настоящего исследования было изучение культуры штаммов Bacillus thuringiensis var. israelensis (BtH14) на жизнеспособность, продуктивность и ларвицидность при хранении различными методами. Штамм 266/2 хранился на мясопептонном агаре (МПА) и в трупах комаров Culex pipiens molestus 1 год, в кристаллах NaCl 1,5 года; штамм 71 - на МПА 1 год без пересева, 2 года с пересевом через 6 мес; штамм 87а - методом криоконсервации 10 лет; штаммы 87, 404, 19/43 - в лиофильно высушенном состоянии 28 лет; штаммы 7-1/23, 71/82, 19/1 - в кристаллах NaCl 27 лет. Культуру штаммов BtH14 выращивали на скошенном МПА при температуре 28-30 °С в течение 5-7 сут до полного образования спор и кристаллического эндотоксина. При хранении BtH14 методом лиофилизации биомассу споровой культуры в пробирке на скошенном МПА смывали 5 мл 20 % раствора NaCl. По 0,5 мл полученной суспензии с титром 107-108 КОЕ/мл вносили пастеровской пипеткой в стеклянные ампулы, закрывали стерильным тампоном, затем стерильной пробкой и замораживали в холодной ванне при температуре -22 °С в течение 1 ч, высушивали при -45 °С в течение 23 ч, запаивали под вакуумом над газовой горелкой и хранили в холодильнике при 3-5 °С. При хранении BtH14 в кристаллах NaCl в пробирку со споровой культурой на скошенном МПА вносили 5 мл 0,9 % физиологического раствора, тщательно растирали петлей до получения гомогенной взвеси, по 0,5 мл вносили в стерильные биологические пробирки, закрывали ватно-марлевыми пробками и хранили при комнатной температуре. При хранении методом криоконсервации споровую культуру BtH14 суспендировали в мясопептонном бульоне (МПБ) с 10 % глицерина. Полученные суспензии (по 200 мкл) разливали в криопробирки и хранили при -80 °С. Титр BtH14 и ларвицидную активность для комаров Aedes aegypti определяли 1-2 раза в год. Исследования показали, что культура штамма 266/2 через 1 год хранения в трупах комаров C. pipiens molestus и на МПА диссоциировала с образованием колоний IV морфотипа S-формы (соответственно 0,8 и 1,6 %), утратившего активность для комаров A. aegypti. Титр спор и ларвицидность штамма 71 через 1 год хранения на МПА в пробирках с запарафинированными пробками сохранялись на исходном уровне. При пересеве через каждые 6 мес эти показатели снизились соответственно на 12 и 16 % через 1 год, на 25 и 27 % - через 2 года хранения. Криокон-сервация штамма 87а обеспечила стабильность титра и ларвицидной активности через 10 лет. Исходный титр и ларвицидная активность были соответственно 2,74×109 КОЕ/мл и 0,178×10-3 %. Через 6 и 10 лет они составляли 2,82×109 КОЕ/мл и 0,19×10-3 %; 2,72×109 КОЕ/мл и 0,18×10-3 %. Через 27 лет хранения в кристаллах NaCl титры штаммов BtH14 7-1/23, 71/82, 19/1 и ЛК50 для комаров A. aegypti варьировали в пределах 3,12×109-3,52×109 КОЕ/мл и 0,135×10-3-0,150×10-3 % при исходных значениях соответственно 3,98×109-4,29×109 КОЕ/мл и 0,10×10-3-0,11×10-3 %. Титры и ларвицидная активность штаммов 87, 404, 19/43, которые хранили методом лиофильного высушивания, оставались в пределах 3,32×109-3,68×109 КОЕ/мл и 0,11×10-3-0,14×10-3 % при исходных значениях 3,86×109-4,45×109 КОЕ/мл и 0,087×10-3-0,103×10-3 %. Таким образом, лучшие показатели для BtH14 получены при хранении в лиофильно высушенном состоянии, в кристаллах NaCl и с использованием криоконсервации.

Хранение, титр, ларвицидная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/142214119

IDR: 142214119 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.1.201rus

Текст научной статьи Активность энтомопатогенных штаммов-продуцентов Bacillus thuringiensis var. israelensis при разных методах хранения

Защита сельскохозяйственных растений, включая овощные, зерновые и плодовые культуры, от насекомых-вредителей представляет серьезную экономическую проблему. Ежегодные потери сельского хозяйства достигают несколько миллиардов рублей (1). Для получения экологически чистой продукции используются биологические препараты, изготовленные на основе микроорганизмов различного происхождения: бактерий, виру-

Работа поддержана проектом прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР) по лоту шифр 2017-14-579-0030 по теме: «Создание микробиологических препаратов для расширения адаптационного потенциала сельскохозяйственных культур по питанию, устойчивости к стрессам и фитопатогенам» (шифр заявки 2017-14-579-0030-013), соглашение ¹ 14.607.21.0178, уникальный идентификатор работ (проекта) RFMEFI60717X0178.

сов, актиномицетов (1, 2), энтомофторовых грибов и энтомопатогенных нематод (3, 4). Однако в мировой практике защиты растений от вредных насекомых приоритетное место отводится энтомопатогенным бактериям Bacillus thuringiensis (Bt) (5-7). Они с успехом используются в качестве безопасного энтомоцидного и ростстимулирующего средства (8, 9). За последние годы число разновидностей B. thuringiensis , выделенных отечественными и зарубежными исследователями, многократно увеличилось — в настоящее время их идентифицировано более 70 (10). Бациллы группы thuringiensis образуют споры, кристаллический эндотоксин (11-13), термостабильный экзотоксин (14), а некоторые — энзимы с антифунгальными свойствами (15). К преимуществам бактерий Bt можно отнести технологичность, широкий спектр действия (16-18), безопасность для человека и окружающей среды (19, 20), нецелевых насекомых (21-23). Рентабельное производство экологически безопасных биологических препаратов на основе B. thuringiensis нуждается в постоянном снабжении штаммами-продуцентами с высокой технологичностью и вирулентностью, что требует создания их коллекций и подбора оптимальных сроков и методов хранения.

Традиционно бактериальные культуры хранятся при периодическом пересеве на свежие среды. При использовании этого метода должны быть соблюдены три основных условия: подходящая поддерживающаяся среда, идеальная температура хранения, необходимая частота пересевов (24, 25). Коллекции культур Bt сохраняются на скошенном мясопептонном агаре (МПА), рыбном агаре (РА) при температуре 3-5 °С в пробирках с незапа-рафинированными и запарафинированными ватно-марлевыми пробками, под минеральным маслом, в трупах насекомых, в кристаллах NaCl, в лио-фильно высушенном состоянии и методом криоконсервации.

Бактокулицид — высокоэффективный экологически чистый биопрепарат на основе BtH14 для подавления численности кровососущих комаров и мошек (разработан во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной микробиологии, г. Санкт-Петербург), который испытан в различных эколого-географических зонах от северных регионов до тропического пояса (Россия, Беларусь, Украина, Франция, Чехословакия, Куба, Индия, Шри-Ланка). По активности он не уступает, а в ряде случаев превосходит зарубежные аналоги (26).

Мы изучили сохранность технологически значимых свойств у штаммов BtH14, используемых в производстве бактокулицида, при разных методах хранения. В настоящей работе для этого впервые применили криоконсервацию, а при хранении в лиофильно высушенном состоянии в качестве защитной среды использовали 20 % NaCl.

Цель исследования — оценить жизнеспособность, продуктивность и ларвицидность у набора штаммов Bacillus thuringiensis var. israelensis (BtH14) при хранении различными методами в течение разного времени.

Методика. Штамм BtH14 266/2 поступил из коллекции ССЕВ (Culture Collection of Entomogens Bacteria, г. Прага, Чехословакия). Штаммы 87, 404, 19/43, 7-1/23, 71/82 были выделены из природных субстратов (вода, ил, почва), штаммы 71, 87а, 19/1 получили методом селекции. Изучали активность штаммов BtH14 при различных методах и сроках хранения: 266/2 — на мясопептонном агаре (МПА) и в трупах комаров Culex pipiens molestus 1 год, в кристаллах NaCl 1,5 года; 71 — на МПА 1 год без пересева, 2 года с пересевом через 6 мес; 87а — методом криоконсервации 10 лет; 87, 404, 19/43 — в лиофильно высушенном состоянии 28 лет; 7-1/23, 71/82, 19/1 — в кристаллах NaCl 27 лет.

Культуру BtH14 выращивали на плотных питательных средах МПА или РА при температуре 29±1 °С до полного образования спор и кристаллов. При изучении морфологических типов колоний культуру рассевали на РА методом истощающегося мазка. Микроскопию выполняли с использованием черного анилинового красителя (26) на 7-е сут. Продуктивность штаммов определяли на дрожже-полисахаридных средах при выращивании глубинным способом в колбах Эрленмейера на качалке с аэрацией (220 об/мин) в течение 72 ч при 28 °С. Титр клеток учитывали общепринятым методом серийных разведений с высевом на РА.

Ларвицидную активность изолятов оценивали по методике, предложенной Всемирной организацией здравоохранения (10, 28), на личинках комаров Aedes aegypti 4-го возраста инсектарной популяции. Готовили суспензию культуральной жидкости (КЖ) методом разведений в водопроводной воде в 200, 400, 800 и 1600 тыс. раз, что соответствовало условному содержанию КЖ 0,5x10 — 3 ; 0,25x10 — 3 ; 0,125x10 — 3 ; 0,0625x10 — 3 %, или 5,0; 2,5; 1,25; 0,625 мкл КЖ/л. В чашки Петри наливали по 50 мл суспензии в соответствующем разведении и помещали по 25 личинок комаров. Чашки ставили в термостат на 24 ч при 28-30 °С, после чего учитывали гибель личинок. Смертность для каждой концентрации с поправкой на гибель в контроле вычисляли по формуле Х = ( M o - M к )/(100 - М к ) x 100 %, где М о и М к — средние арифметические значения числа мертвых особей соответственно в опыте и контроле. На основании полученных данных рассчитывали ЛК50, выраженную в процентах гибели личинок по формуле Кербера (29): lg ЛК50 = lg C M - a ( £ X2 - 0,5), где С М — максимальная апробируемая концентрация препарата, σ — логарифм отношения для каждого предыдущего разведения к последующему (логарифм кратности разведений), ∑ Х2 — сумма отношений числа погибших насекомых к общему числу подвергшихся действию для соответствующего разведения.

Лиофилизацию штаммов 87, 404, 19/43 выполняли в 1988 году по следующей схеме. На скошенном МПА выращивали культуру в течение 7 сут, биомассу смывали 5 мл 20 % NaCl, получали бактериальную суспензию с титром 107-108 КОЕ/мл. Пастеровской пипеткой вносили по 0,5 мл суспензии в стеклянные ампулы, закрывали стерильным ватным тампоном, затем ватной пробкой. Интервал между внесением суспензии в ампулу и процессом лиофилизации сводили до минимума (не более 1 ч). Замораживали культуру в холодной ванне при температуре -22 °С в течение 1 ч, высушивали при -45 °С в течение 23 ч, предварительно удалив ватные пробки из ампулы. Ампулы запаивали вод вакуумом над газовой горелкой и хранили в холодильнике при 3-5 °С.

При хранении BtH14 в кристаллах NaCl культуру выращивали на МПА при температуре 30 °С в течение 5-7 сут до полного образования спор и кристаллов эндотоксина. В пробирку с культурой вносили 5 мл физиологического раствора, затем петлей тщательно растирали биоматериал до получения гомогенной взвеси и вносили по 0,5 мл в биологические пробирки, которые закрывали обычными ватно-марлевыми пробками и хранили при 18-22 °С. Повторность каждого варианта 20-кратная. Используя метод криоконсервации, культуру в стационарной фазе роста замораживали в 10 % глицерине и размещали в Станции низкотемператуного автоматизированного хранения биологических образцов («Liconic Instruments», Лихтенштейн) при 80 °С (28). Для контроля культуры BtH14 на жизнеспособность после замораживания и оценки исходных значений продуктивности и ларвицидной активности одну из повторностей размораживали при 37 °С в течение 3 мин и пересевали на РА для дальнейших манипуляций.

Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анали- за (29) при доверительном интервале 95 %. В таблицах представлены средние (M) и стандартные ошибки средних (±SEM).

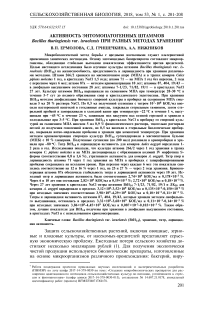

Результаты. В морфологическом составе популяции штамма BtH14 266/2, хранившегося тремя методами, происходили изменения (табл. 1). При рассеве на МПА были выявлены колонии четырех морфотипов: I-RS форма — колонии серовато-белого цвета со слегка розовым оттенком, округленные или неправильно округлой формы, плоские, с мелко-шероховатой поверхностью; через 5 сут образовывали споры и кристаллы эндотоксина. II-RS форма (пигментированная) — колонии окрашены в сиренево-розовый цвет; пигмент в среду не выделялся. III-R форма — колонии матово-белые, сухие, морщинистые, плоские, округлые; на агаризован-ных средах процесс споро- и кристаллообразования завершался через 3 сут. IV-S форма — колонии кремово-бежевого цвета с лопастно-изрезанными краями; в 6-суточной культуре на МПА встречались только вегетативные клетки в цепочках, часто деформированные. Соотношение колоний различных морфологических типов менялось в зависимости от способа хранения культуры. Типичные для популяции фенотипы I-RS формы составляли от 70,4 до 98,6 %, морфологически измененные — от 0,1 до 28,8 % (см. табл. 1). Наибольшую изменчивость наблюдали при хранении штамма в трупах личинок комара C. pipiens molestus. При рассеве культуры, кроме основного I-RS морфотипа, выявили 28,8 % и 0,8 % колоний соответственно III-R и IV-S морфотипов.

1. Характеристика естественной изменчивости штамма BtH14 266/2 в зависимости от метода хранения (лабораторный опыт)

|

Метод и срок хранения |

Просмотрено колоний, шт. |

Доля колоний по морфотипу, % |

|||

|

I-RS |

II-RS (пигментированный) у |

III-R |

IV-S |

||

|

На МПА, 1 год |

1147 |

98,3 |

0,1 |

1,6 |

|

|

В кристаллах NaCl, 1,5 года |

654 |

98,6 |

1,4 |

||

|

В трупах личинок Culex pipiens |

|||||

|

molestus , 1 год |

974 |

70,4 |

28,8 |

0,8 |

|

П р и м еч а ни е. МПА — мясопептонный агар. Прочерки означают отсутствие колоний соответствующего морфологического типа. Описание морфотипов см. в разделе «Результаты».

2. Биологическая активность различных морфотипов штамма BtH14 266/2 в зависимости от метода хранения ( M ±SEM, лабораторный опыт)

|

Морфотип |

Метод хранения |

Титр спор, ½109/мл |

ЛК 50 для L4 комара Aedes aegypti , ½10-3 % |

|

I-RS |

На МПА (мясопептонный агар) |

2,55±0,10 |

0,21±0,04 |

|

II-RS (пигментированный) |

2,43±0,11 |

0,32±0,04 |

|

|

IV-S |

1,23±0,12 |

0 |

|

|

I-RS |

В кристаллах NaCl |

3,23±0,11 |

0,19±0,04 |

|

III-R |

2,20±0,12 |

0,26±0,04 |

|

|

I-RS |

В трупах личинок Culex pipiens |

2,28±0,09 |

0,24±0,04 |

|

II-R |

molestus |

1,21±0,12 |

0,38±0,04 |

|

IV-S |

0,98±0,10 |

0 |

П р и м еч а ни е. Описание морфологических типов колоний см. в разделе «Результаты».

У разных морфологических вариантов изучили продуктивность при культивировании в жидкой питательной среде и ларвицидность для комара A. aegypti (табл. 2). Колонии I и II морфотипов в культуре, хранившейся на МПА, имели практически равную продуктивность: их титры достигали соответственно (2,55±0,10)½109 и (2,43±0,11)½109 КОЕ/мл культуральной жидкости. По ларвицидной активности, составившей (0,21±0,04)½10-3 и (0,32±0,04)½10-3 %, I морфотип превосходил II морфотип в 1,5 раза. Культура VI морфотипа медленно росла без образования спор и кристаллического эндотоксина и была непатогенной для личинок A. aegypti. Лучшие результаты показал метод хранения BtH14 в кристаллах NaCl. Хуже всего штамм хранился в трупах личинок комаров. Штамм 266/2 не обладал стабильностью и при хранении диссоциировал с образованием вариантов с пониженной продуктивностью, причем гладкие S-варианты полностью утратили вирулентность. Селекционная работа позволила выделить более стабильный штамм BtH14 71, на основе которого был разработан способ получения ларвицидного препарата.

В таблице 3 представлены титры и активность штаммов BtH14 при разных методах хранения.

3. Биологическая характеристика штаммов BtH14 после длительного хранения ( M ± m , лабораторный опыт)

|

Штамм |

Метод и срок хранения |

Титр спор, ½109/мл |

ЛК 50 для L4 комара Aedes aegypti , ½10 - 3 % |

||

|

исходное значение |

после хранения |

исходное значение |

после хранения |

||

|

71 |

На МПА, 1 год без пересева |

2,29±0,10 |

2,83±0,11 |

0,18±0,02 |

0,19±0,02 |

|

На МПА, 2 года с пересевом каждые 6 мес |

2,19±0,10 |

0,21±0,02 |

|||

|

87а |

Криоконсервация: |

||||

|

сразу после замораживания |

2,74±0,12 |

0,178±0,02 |

|||

|

через 3 года |

2,78±0,11 |

0,18±0,02 |

|||

|

через 6 лет |

2,82±0,10 |

0,19±0,02 |

|||

|

через 10 лет |

2,73±0,10 |

0,19±0,02 |

|||

|

87 |

Лиофилизация, 28 лет |

4,45±0,14 |

3,68±0,12 |

0,087±0,02 |

0,11±0,02 |

|

404 |

Лиофилизация, 28 лет |

4,34±0,12 |

3,42±0,10 |

0,092±0,02 |

0,12±0,02 |

|

19/43 |

Лиофилизация, 28 лет |

3,86±0,11 |

3,32±0,12 |

0,103±0,02 |

0,14±0,02 |

|

7-1/23 |

В кристаллах NaCl, 27 лет |

4,29±0,11 |

3,52±0,12 |

0,10±0,02 |

0,135±0,02 |

|

71/82 |

В кристаллах NaCl, 27 лет |

4,18±0,14 |

3,28±0,13 |

0,11±0,02 |

0,142±0,02 |

|

19/1 |

В кристаллах NaCl, 27 лет |

3,98±0,12 |

3,12±0,12 |

0,108±0,02 |

0,15±0,02 |

|

П р и м е ч а н и е. МПА — мясопептонный агар. |

|||||

Сравнение титров и ларвицидной активности у разных штаммов BtH14 в зависимости от метода хранения подтвердило (табл. 3), что у штамма 71 через 1 год хранения на МПА с запарафинированными пробками свойства практически сохранялись. При пересеве через каждые 6 мес эти показания снизились соответственно на 12 и 16 % через 1 год и на 25 и 27 % — через 2 года. Криоконсервация штамма 87а обеспечивала его высокую технологичность и ларвицидность через 10 лет хранения. Штаммы 7-1/23, 71/82, 19/1 после хранения в течение 27 лет в кристаллах NaCl имели высокие значения титра и ларвицидной активности. Не уступали им и штаммы 87, 404, 19/43, которые хранились 28 лет в ампулах в лио-фильно высушенном состоянии. Рассев штаммов BtH14 на РА методом истощающего мазка не выявил существенной изменчивости после длительного хранения в случае лиофилизации и криоконсервации.

Появление атипичных форм при хранении вполне закономерно. На основании полученных данных по предпочтительности хранения BtH14 с помощью криоконсервации, лиофилизации или в кристаллах NaCl не следует рассматривать как основание для противопоставления разных методов, которые следует использовать в дополнение друг к другу, осуществляя анализы культуры на жизнеспособность и чистоту, оценивая ее продуктивность и выполняя биотестирования перед сезоном наработки бактериального ларвицидного препарата (1).

Отметим, что коллекция штаммов Bt постоянно пополняется. Штаммы, выделенные из природных субстратов, первоначально оцениваются на энтомоцидность и продуктивность. Отобранные активные штаммы после многоступенчатой селекции депонируются и размещаются в Станции низкотемпературного автоматизированного хранения биологических образцов, в которой обеспечивается не только долгосрочное сохранение культур микроорганизмов без потерь их полезных свойств, но и надежная маркировка образцов, регистрация и отслеживание судьбы единиц хранения. База данных Ведомственной коллекции полезных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения (RCAM) (Russian Collection of Agricultural Microorganisms) доступна online (http://62.152.67.70/cryobank/. RCAM поддерживает около 40 штаммов Bacillus thuringiensis различных серотипов (в зависимости от действия на насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур): var. thuringiensis (BtH1), var. darmstadiensis (BtH10), var. israelensis (BtH14), var. kurstaki (BtH3a3b) (30).

Таким образом, штаммы Bacillus thuringiensis BtH14 можно эффективно хранить методами криоконсервации, лиофилизации и в кристаллах NaCl, осуществляя анализ коммерческих продуцентов с энтомо-ларвицид-ным действием на жизнеспособность, чистоту, продуктивность и активность перед каждым сезоном наработки бактериального ларвицидного препарата на биофабриках и в биолабораториях. Более ранние исследования показали возможность хранения этими же методами культур B. thur-ingiensis других серотипов.

Список литературы Активность энтомопатогенных штаммов-продуцентов Bacillus thuringiensis var. israelensis при разных методах хранения

- Кандыбин Н.В., Патыка Т.И., Ермолова В.П., Патыка В.Ф. Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacillus thuringiensis. СПб-Пушкин, 2009.

- Тихонович И.А., Кожемяков А.П., Чеботарь В.К., Круглов Ю.В., Кандыбин Н.В., Лаптев Г.Ю. Биопрепараты в сельском хозяйстве. Методология и практика применения микроорганизмов в растениеводстве и кормопроизводстве. М., 2005.

- Леднев Г.Р., Новикова И.И. Энтомофторовые грибы -перспективы и проблемы использования в биологической защите растений. В сб.: Биологические средства защиты растений, технологии их изготовления и применения. СПб, 2005: 261-272.

- Данилов Л.Г. Научно-методические основы изучения энтомопатогенных нематод (Rhabditidae: Steinernematidae) и создание промышленных производств препаратов на их основе. В сб.: Биологические средства защиты растений, технологии их изготовления и применения. СПб, 2005: 282-293.

- Polanczyk R.A., Piresda Silva R.F., Fiuza L.M. Effectiveness of Bacillus thuringiensis against Spodoptera frugipera (Lepidoptera: Noctuidae). Brazil. J. Microbiol., 2000, 31: 165-167 ( ) DOI: 10.1590/S1517-83822000000300003

- Zhong C.H., Ellar D.J., Bishop., Johnson., Lin S.S., Hart E.R. Characterization of a Bacillus thuringiensis delta-endotoxin which is toxic to insects in three orders. J. Invertebr. Pathol., 2000, 76: 131-134 ( ) DOI: 10.1006/jipa.2000.4962

- De Maagd R.A., Bravo A., Crickmore N. How Bacillus thuringiensis has evolved specific toxins to colonize the insect world. Trends Genet., 2001, 17: 193-199 ( ) DOI: 10.1016/S0168-9525(01)02237-5

- Siegel J.P. The mammalian safety Bacillus thuringiensis based insecticides. J. Invertebr. Pathol., 2001, 77: 13-21 ( ) DOI: 10.1006/jipa.2000.5000

- Haidar R., Deschamps A., Roudet J., Calvo-Garrido C., Bruez E., Rey P., Fermaud M. Multi-organ screening of efficient bacterial control agents against two major pathogens of grapevine. Biol. Control, 2016, 92: 55-65 ( ) DOI: 10.1016/j.biocontrol.2015.09.003

- Ермолова В.П. Bacillus thuringiensis из природных субстратов в Ленинградской области: выделение и идентификация. Сельскохозяйственная биология, 2016, 51(1): 128-136 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2016.1.128rus

- Raimondo S., Pauley T.K., Butler L. Potential impacts of Bacillus thuringiensis var. kurstakion five salamander species in West Virginia. Northeast. Nat., 2003, 10(1): 25-38 ( ) DOI: 10.2307/3858670

- Choi Y.S., Cho E.S., Je Y.H., Roh J.Y., Chang J.H., Li M.S., Seo S.J., Sohn H.D., Jin B.R. Isolation and characterization of a strain of Bacillus thuringiensis subsp. morrisoni PG-14 encoding d-endotoxin Cry1Ac. Curr. Microbiol., 2004, 48: 47-50 ( ) DOI: 10.1007/s00284-003-4102-9

- Armengol G., Hernandez J., Velez J.G., Orduz S. Long-lasting effects of a Bacillus thuringiensis serovar israelensis experimental tablet formulation for Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) control. J. Econ. Entomol., 2006, 99(5): 1590-1595 ( ) DOI: 10.1603/0022-0493-99.5.1590

- Al-Momani F., Obeidat M., Saasoun I., Mequam M. Serotyping of Bacillus thuringiensis isolates their distribution in different Jordanian habitats and pathogenecity in Drosophila melanogaster. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2004, 20: 749-753 ( ) DOI: 10.1007/s11274-004-4517-x

- Shrestha A., Sultana R., Chae J.-C., Kim K., Lee K.-J. Bacillus thuringiensis C-25 which is rich in cell wall degrading enzymes efficiently control lettuce drop caused by Sclerotinia minor. Eur. J. Plant Pathol., 2015, 142(3): 577-589 ( ) DOI: 10.1007/s10658-015-0636-5

- Lacey L.A., Grywaczet D., Shapiro-Ilan D., Frutos R., Brownbridge M., Goettel M.S. Insect pathogens as biological control agents: back to the future. J. Invertebr. Pathol., 2015, 132: 1-41 ( ) DOI: 10.1016/j.jip.2015.07.009

- Eswarapriya B., Gopalsamy B., Kameswari B., Meera R., Devi P. Insecticidal activity of Bacillus thuringiensis IBt-15 strain against Plutella xycostella. Int. J. PharmTech. Res., 2010, 2(3): 2048-2053.

- Patel K.D., Bhanshali F.C., Ingle S.S. Diversity and characterization of Bacillus thuringiensis isolates from alluvial soils of Mahi river basin, India. Journal of Advances in Developmental Research, 2011, 2: 14-20.

- Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Румянцев Г.И., Иванов С.И. Оценка ущерба здоровью человеку как одно из приоритетных направлений экологии человека и инструмент обоснования управленческих решений. Гигиена и санитария, 2006, 5: 10-13.

- Raddadi N., Cherif A., Ouzari H., Marzorati M., Brusetti L., Boudabous A., Daffonchio D. Bacillus thuringiensis beyond insect biocontrol: plant growth promotion and biosafety of polyvalent strains. Ann. Microbiol., 2007, 57(4): 481-494 ( ) DOI: 10.1007/BF03175344

- Narayanasamy P. Mechanisms of action of bacterial biological control agents. In: Biological management of diseases of crops. Progress in Biological Control, V. 15. Springer, Dordrecht, 2013: 295-429 ( ) DOI: 10.1007/978-94-007-6380-7_5

- Patel K.D., Bhanshali F.C., Chaudhary A.V., Ingle S.S. A new enrichment method for isolation of Bacillus thuringiensis from diverse sample types. Appl. Biochem. Biotech., 2013, 170: 58-66 ( ) DOI: 10.1007/s12010-013-0145-y

- Raddadi N., Cherif A., Ouzari H., Marzorarl M., Brusetti L., Boudabous A., Daffonchio D. Bacillus thuringiensis beyond insect biocontrol: plant growth promotion and biosafety of polyvalent strains. Ann. Microbiol., 2007, 57(4): 481-494 ( ) DOI: 10.1007/BF03175344

- Speck M. L., Cowman R.A. Preservation of lactic streptococci at low temperatures. In: Culture collections of microorganisms. Proceedings of the International Conference on Culture Collections, Tokyo/H. Iizuka, T. Hasegawa (eds.). University Park Press, Baltimore, 1970: 241-250.

- Смирнов О.В., Гришечкина С.Д. Проблемы стабилизации ценных свойств штаммов Bacillus thuringiensis -продуцентов ларвицидных препаратов. Вестник защиты растений, 2009, 1: 26-34.

- Smirnoff U.A. The formation of crystals in Bacillus thuringiensis var thuringiensis Berliner before sporulation of temperature inculcation. J. Insect Pathol., 1965, 2: 242-250.

- Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований. М., 1972: 139-142.

- Safronova V., Tikonovich I. Automated cryobank of microorganisms: Unigue possibilities for long-term authorized depositing of commercial microbial strains. In: Microbes in applied research: Current advances and challenges/A. Mendez-Vilas (ed.). World Scientific Publishing Co., 2012: 331-334 ( ) DOI: 10.1142/9789814405041_0066

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., 1973.

- Сафронова В.И., Сазанова А.Л., Кузнецова И.Г., Попова Ж.П., Гришечкина С.Д., Ермолова В.П., Андронов Е.Е. Полногеномное секвенирование и сравнительный анализ генов «домашнего хозяйства» и вирулентности у коммерческих штаммов Bacillus thuringiensis с энтомоцидным действием. Сельскохозяйственная биология, 2015, 50(3): 332-338 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2015.3.332rus