Актуализация количественной оценки ресурсов нефти, газа и конденсата Континентального шельфа Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017 г. - результаты и перспективы

Автор: Алексеева А.К., Арутюнян С.С., Васильева О.А., Зуйкова О.Н., Хохлова Ю.Н., Прокопцева С.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Количественная оценка ресурсов углеводородного сырья является одним из основных инструментов прогнозирования перспектив нефтегазоносности, обоснования приоритетных направлений геолого-разведочных работ и принятия стратегических управленческих решений. С 2017 г. в ФГБУ «ВНИИОкеангеология» проводилось уточнение количественной оценки ресурсов нефти, газа и конденсата континентального шельфа Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017 г. Существенный прирост геолого-геофизической изученности позволил провести актуализацию и корректировку нефтегазогеологического районирования, охарактеризовать перспективные нефтегазоносные системы, обосновать выделение перспективных нефтегазоносных комплексов и в итоге провести количественную оценку ресурсов углеводородов для всех 13 морей Российской Федерации на основе единых методических подходов. Для шельфа восточно-арктических морей впервые была проведена оценка вероятностными методами. В результате создан Единый ГИС-проект, включающий структурированный массив цифровых данных и результирующих цифровых карт, а с 2020 г. проводится его ежегодная актуализация в режиме мониторинга - пополнение информационно-аналитической базы, изменение ресурсных оценок, анализ текущего состояния начальных суммарных ресурсов углеводородного сырья

Континентальный шельф России, геолого-геофизическая изученность, начальные суммарные ресурсы углеводородов, нефтегазоперспективные объекты, структурированный массив информации, вероятностные методы оценки

Короткий адрес: https://sciup.org/14131178

IDR: 14131178 | УДК: 553.04 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-4-69-83

Текст научной статьи Актуализация количественной оценки ресурсов нефти, газа и конденсата Континентального шельфа Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017 г. - результаты и перспективы

Количественная оценка ресурсов УВ континентального шельфа Российской Федерации является одним из основных инструментов прогнозирования перспектив нефтегазоносности, обоснования приоритетных направлений геолого-разведочных работ и принятия стратегических управленческих решений. Начиная с 1958 г. она проводится систематически с периодичностью раз в 5 лет для обобщения и учета новых геологических результатов, а также анализа динамики ее изменений. После 1990 г. количественная оценка осуществлялась под научно-методическим руководством ФГУП/ФГБУ «ВНИГНИ» с установлением ресурсной базы по состоянию на 01.01.2002 г., на 01.01.2009 г. и последняя — на 01.01.2017 г. Традиционно оценку ресурсов УВ континентального шельфа РФ выполняли сотрудники ФГУП/ФГБУ «ВНИИОкеангеология» им. ак. И.С. Грамберга [1-3].

Основанием для проведения количественной оценки ресурсов УВ на 01.01.2017 г. стало значительное увеличение объемов и результатов региональных геолого-разведочных работ, выполненных в 2009–2016 гг. за счет средств федерального бюджета в объеме более 138 000 пог. км. Кроме того, в результате поисково-разведочного бурения, проведенного недропользователями, были выявлены новые месторождения УВ. Существенный прирост геолого-геофизической изученности на шельфе и в первую очередь в его наименее изученных частях — на севере Баренцева и Карского морей и в акваториях восточно-арктических морей — позволил провести актуализацию и корректировку нефтегазогеологического районирования, охарактеризовать перспективные нефтегазоносные системы, обосновать выделение перспективных нефтегазоносных комплексов для проведения количественной оценки УВ.

Приведем основные особенности количественной оценки УВ-сырья 2017 г.

-

1. Количественная оценка ресурсов УВ-сырья выполнена для всех 13 морей России на основе единых методических подходов и в увязке с работами по суше, проводимыми головным институтом — ФГБУ «ВНИГНИ».

-

2. В результате были оценены состояние и динамика сырьевой базы УВ, включая данные по перспективным и прогнозным ресурсам УВ распределенного и нераспределенного фонда недр.

-

3. Отличительной особенностью проведенной количественной оценки 2017 г. является максимальная по уровню цифровизация всех видов работ.

Создание структурированного массива информации (СМИ)

Отличительной особенностью количественной оценки 2017 г. является максимальная цифровиза- ция всех видов работ, что позволило создать Единый ГИС-проект, включающий структурированный массив цифровых данных и результирующих цифровых карт плотности извлекаемых подготовленных, перспективных и прогнозируемых ресурсов УВ (категории D0 + D1 + D2) и начальных суммарных ресурсов (НСР) по состоянию на 01.01.2017 г. Это дало возможность с 2020 г. проводить ее ежегодную актуализацию в режиме мониторинга. Создание Единого ГИС-проекта обеспечивалось последовательностью логических шагов, каждый из которых основан на предыдущем. Одним из первых шагов являлось формирование базы данных, включающей СМИ по определению границ нефтегазогеологического районирования, подсчетные планы в пределах каждого морского бассейна, контуры структурных объектов (локальных объектов) в составе каждого подсчетного плана, границы распространения плотности ресурсов.

Структурированный массив информации по локализованным ресурсам категории Dл включал морфологические таблицы, характеризующие приуроченность структуры к определенному отражающему горизонту, размеры структуры, тип ловушки, высоту предполагаемой ловушки, а также подсчетные параметры для оценки локальных структур. Все локальные объекты ранжированы по степени изученности. Результаты также сведены в таблицы, где выделены структуры, подготовленные к глубокому бурению детальными работами и находящиеся в фонде подготовленных (ФПС), выявленные поисковыми работами и находящиеся в фонде выявленных (ФВС), а также структуры, выявленные региональными работами и находящиеся в ФВС.

Завершающая часть в Едином ГИС-проекте содержит материалы по оценке перспективных и прогнозируемых ресурсов — банк эталонных участков, подсчетные планы по оцениваемым нефтегазоносным комплексам с выделенными расчетными участками, таблицы параметров подсчета, включающие площадь каждого расчетного участка, плотность НСР в пределах эталонного участка, коэффициенты аналогий К ан, оцененные ресурсы для каждого расчетного участка.

Результаты количественной оценки ресурсов УВ-сырья по состоянию на 01.01.2017 г.

Количественная оценка ресурсов УВ-сырья проведена для всех 13 морей РФ на основе единых методических подходов [4, 5] и в увязке с работами по суше, проводимыми головным институтом — ФГБУ «ВНИГНИ». В результате были оценены состояние и динамика сырьевой базы УВ, включая данные по перспективным и прогнозируемым ресурсам распределенного и нераспределенного фонда недр .

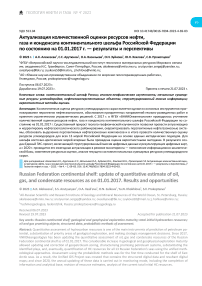

Сопоставление суммарных оценок УВ-по-тенциала континентального шельфа РФ на 2009 и 2017 гг. показывает (рис. 1; табл. 1), что подго-

Рис. 1. Динамика ресурсной базы УВ-сырья континентального шельфа Российской Федерации по состоянию на 01.01.2009 и 01.01.2017 г.

Fig. 1. Dynamics of HC resource base of the Russian Federation continental shelf as on 01.01.2009 and 01.01.2017

D 0 + D НСР

■ 1 2

1 — 2009 г.; 2 — 2017 г.

1 — 2009 г.; 2 — 2017 г.

Табл. 1. Изменения НСР УВ-сырья континентального шельфа Российской Федерации по состоянию на 01.01.2009 и 01.01.2017 г.

Tab. 1. Changes in HC Ultimate Potential Resources of the Russian Federation continental shelf as on 01.01.2009 and 01.01.2017.

Этот прирост объясняется вышеупомянутым большим объемом геолого-разведочных работ, проведенных на слабоизученных частях шельфа за 7 лет, прошедших со времени оценки ресурсов на 01.01.2009 г. Начальные суммарные ресурсы УВ возросли на 16,6 % (28 958,833 млн т н. э.). Структура НСР существенно изменилась в результате прироста запасов за счет открытия в указанный период новых месторождений и залежей: месторождения Победа в Карском море, четырех новых месторождений Балтийского моря (D-41–Н, D2 9-H, D3 3-H и D6-южное–Н), пяти новых месторождений (Южно-Киринское, Мынгинское, Ново-Венинское, Северо-Венинское, Лебединское) на Охотоморском шельфе, Приразломного месторождения в Печорском море.

Шельф арктических морей РФ

По западному сектору Арктического шельфа (рис. 2) значительно увеличены ресурсы по сравнению с предыдущей оценкой 2009 г. — на 25,8 % НСР геологические и на 22 % НСР извлекаемые (НСР геологические/извлекаемые на 2009 и 2017 гг. соответственно составляют 103 323/84 613 и 130 007/ 103 221 млн т н. э.). Такое увеличение ресурсного потенциала УВ-сырья обусловлено:

-

1) значительными объемами проведенных в 2009-2016 гг. современных геолого-разведочных

работ и приростом геолого-геофизической изученности (89 516,817 пог. км МОВ ОГТ-2D);

-

2) увеличением перспектив нефтегазоносности отдельных участков за счет выявления новых нефтегазоперспективных объектов по результатам геолого-разведочных работ;

-

3) изменением удельных плотностей ресурсов на эталонных участках;

-

4) изменением площадей нефтегазоносных областей (НГО) в результате пересмотра границ нефтегазогеологического районирования (в том числе за счет разграничения морских пространств в Баренцевом море с Королевством Норвегия в 2010 г.).

В южной части Карского моря (морского продолжения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП)) увеличение ресурсов (на 7,2 % НСР геологических и на 9,2 % НСР извлекаемых) обеспечено работами компаний-недропользователей (ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром») и связано с приростом разведанных запасов категорий С1 и С2 за счет открытия уникального по запасам нефтегазового месторождения Победа, а также увеличением подготовленных ресурсов УВ категории D0 в результате перевода Рагозинской структуры в фонд подготовленных к поисково-разведочному бурению.

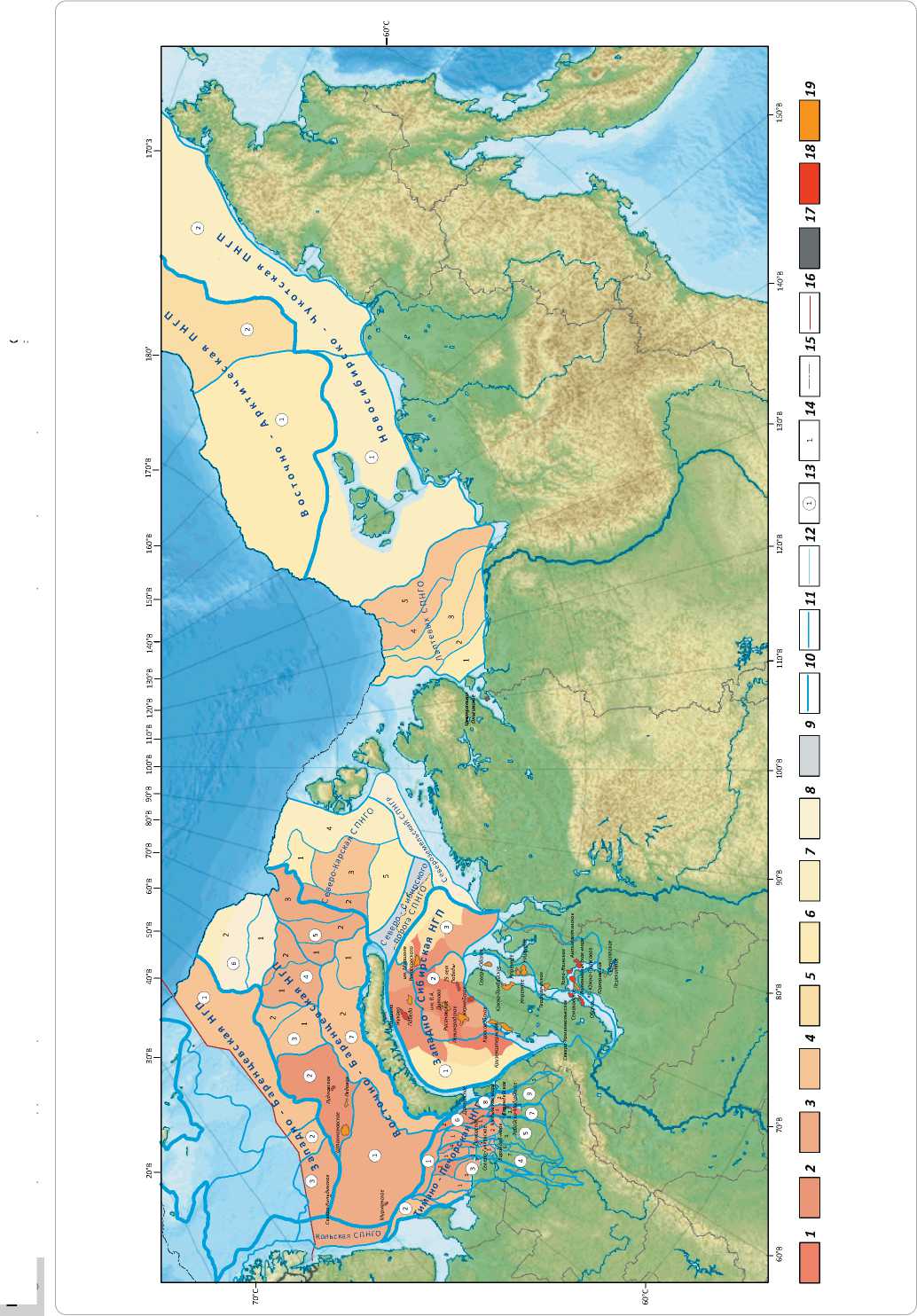

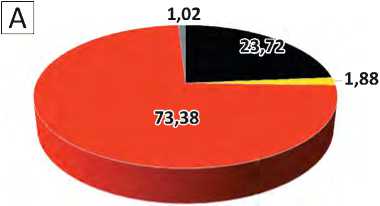

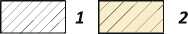

По флюидальному составу ресурсы УВ западного сектора Арктического шельфа представлены преимущественно свободным газом от 74,97 % для северной части Карского моря (Северо-Карской самостоятельной перспективной нефтегазоносной области (СПНГО)) до 91,3 % по южной части Кар-

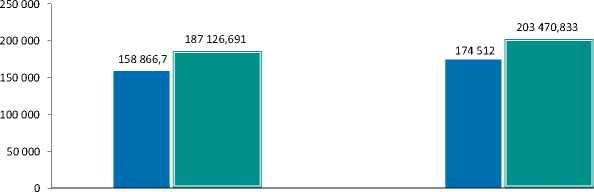

Рис. 2. Результаты апробации вероятностно-статистических методов для оценки ресурсов УВ-сырья на примере шельфа моря Лаптевых

Fig. 2. Results of practical approval of probabilistic and statistical methods for HC resources assessment by the example of the Laptev Sea shelf

Усл. обозначения к рис. 2

Legend for Fig. 2

Плотность НСР геологических УВ ( тыс. т усл. топлива / км2 ) ( 1 – 8 ): 1 — > 200, 2 — 100–200, 3 — 50–100, 4 — 30–50, 5 — 20–30, 6 — 10–20, 7 — 5–10, 8 — < 5; 9 — бесперспективные территории; границы нефтегазогеологического районирования ( 10 – 12 ): 10 — НГП, 11 — областей и самостоятельных областей, 12 — районов и самостоятельных районов; номера ( 13 , 14 ): 13 — НГО, ПНГО; 14 — НГР, ПНГР; 15 — бровка шельфа, 16 — линия разграничения морских пространств между РФ и Королевством Норвегия; месторождения ( 17 – 19 ): 17 — нефтяное, 18 — газовое, 19 — газоконденсатное, нефтегазовое.

Элементы нефтегазогеологического районирования: Западно-Баренцевская НГП : 1 — Центрально-Баренцев-ская ПНГО, 2 — Нордкапская (Бьярмеландская) НГО, 3 — Финмаркенская НГО; Восточно-Баренцевская НГП : 1 — Южно-Баренцевская НГО, 2 —Штокмановско-Лунинская НГО, 3 — Северо-Баренцевская ПНГО (1 — Северный ПНГР, 2 — Пинегинский ПНГР), 4 — Альбановско-Горбовская ПНГО (1 — Трубятчинский ПНГР, 2 — Сальмский ПНГР), 5 — ПНГО Святой Анны (1 — Конрада ПНГР, 2 — ПНГР Западный Фобс, 3 — Гишгорна ПНГР), 6 — ПНГО Земли Франца-Иосифа (1 —Вильчековский ПНГР, 2 — Александровский ПНГР), 7 — Адмиралтейско-Приновоземельская ПНГО (1 — ПНГР мыса Желания, 2 — Адмиралтейский ПНГР); самостоятельные НГО : Кольская ПНГО, Северо-Сибирского порога ПНГО, Северо-Карская ПНГО (1 — Ушаковский ПНГР, 2 — Тегетгоффа ПНГР, 3 — Визе ПНГР, 4 — Воро-нинский ПНГР, 5 — Уединения ПНГР); самостоятельные ПНГР : Североземельский ПНГР; Западно-Сибирская НГП : 1 — Предновоземельская НГО, 2 — Южно-Карская НГО, 3 — Свердрупская ПНГО; Тимано-Печорская НГП : 1 — Северо-Печорская ПНГО, 2 — Коргинская ПНГО (1 — ПНГР Коргинского вала), 3 — Малоземельско-Колгуевская НГО (1 — Западно-Колгуевский НГР, 2 — Восточно-Колгуевский НГР, 3 — Нарьян-Марский НГР, 4 — Печоро-Колвинская НГО (1 — Восточно-Колоколморский НГР, 2 — Шапкино-Юрьяхинский НГР, 3 — Носовой НГР, 4 — Поморский НГР, 5 — Ходоварихинский НГР, 6 — Ярейюский НГР, 7 — Лайско-Лодминский НГР), 5 — Хорейверская НГО (1 — Русский ПНГР, 2 — Окинско-Пахаченский ПНГР, 3 — Чернореченский НГР, 4 — Колвависовский НГР), 6 — Гуляевско-Дол-гинская НГО (1 — Гуляевский НГР, 2 — Долгинский НГР), 7 — Варандей-Адзьвинская НГО (1 — Сорокинский НГР, 2 — Сарембой-Леккеягинский НГР), 8 — Русановская ПНГО, 9 — Приновоземельско-Припайхойская НГО (1 — Вашутки-на-Талотинский НГР, 2 — Коротаихинский НГР, 3 — Васьягинский НГР); Лаптевская СПНГО : 1 — Анабаро-Таймырский ПНГР, 2 — Западно-Лаптевский ПНГР, 3 — Оленекский ПНГР, 4 — Усть-Ленский ПНГР, 5 — Омолойский ПНГР; Восточно-Арктическая ПНГП : 1 — ПНГО Де-Лонга, 2 — Северо-Чукотская ПНГО; Новосибирско-Чукотская ПНГП : 1 — Новосибирская ПНГО, 2 — Южно-Чукотская ПНГО

Density of total initial in-place HC resources (thousand tons of oil equivalent per km2) ( 1 – 8 ): 1 — > 200, 2 — 100–200, 3 — 50–100, 4 — 30–50, 5 — 20–30, 6 — 10–20, 7 — 5–10, 8 — < 5; 9 — unpromising lands; boundaries of geopetroleum zoning ( 10 – 12 ): 10 — Petroleum Province, 11 — areas and independent areas, 12 — regions and independent regions; numbers ( 13 , 14 ): 13 — Petroleum Area, Potential Petroleum Area; 14 — Petroleum District, Promising Petroleum District; 15 — shelf edge, 16 — line of maritime delimitation between RF and the Kingdom of Norway; fields ( 17 – 19 ): 17 — oil, 18 — gas, 19 — gas condensate, oil and gas.

Elements of geopetroleum zoning: West Barentsevsky Petroleum Province: 1 — Central Barentsevsky Potential Petroleum Area, 2 — Nordkapsky (Byarmelandsky) Petroleum Area, 3 — Finmarkensky Petroleum Area; East Barentsevsky Petroleum Province: 1 — South Barentsevsky Petroleum Area, 2 —Shtokmanovsky-Luninsky Petroleum Area, 3 — North Barentsevsky Potential Petroleum Area (1 — Severny Promising Petroleum District, 2 — Pineginsky Promising Petroleum District), 4 — Al’banovsky-Gorbovsky Potential Petroleum Area (1 — Trubyatchinsky Promising Petroleum District, 2 — Sal’msky Promising Petroleum District), 5 — St Anna Potential Petroleum Area (1 — Konrad Promising Petroleum District, 2 — Western Fobs Promising Petroleum District, 3 — Gishgorn Promising Petroleum District), 6 — Franz Josef Land Potential Petroleum Area (1 — Vil’chekovsky Promising Petroleum District, 2 — Aleksandrovsky Promising Petroleum District), 7 — Admirateisko-Prinovozemel’sky Potential Petroleum Area (1 — Cape Zhelaniya Promising Petroleum District, 2 — Admirateisky Promising Petroleum District); independent Petroleum Areas: Kol’sky Potential Petroleum Area, North Siberian Bar Potential Petroleum Area, North Karsky Potential Petroleum Area (1 — Ushakovsvly Promising Petroleum District, 2 — Tegetgoff Promising Petroleum District, 3 — Vise Promising Petroleum District, 4 — Voroninsky Promising Petroleum District, 5 — Uedineniya Promising Petroleum District); independent Promising Petroleum Districts: Severozemel’sky Promising Petroleum District; West Siberian Petroleum Province: 1 — Prednovozemel’sky Petroleum Area, 2 — South Karsky Petroleum Area, 3 — Svedrupsky Potential Petroleum Area; Timan-Pechora Petroleum Province: 1 — North Pechorsky Potential Petroleum Area, 2 — Korginsky Potential Petroleum Area (1 — Korginsky Swell Promising Petroleum District), 3 — Malozemel’sky-Kolguevsky Petroleum Area (1 — West Kolguevsky Petroleum District, 2 — East Kolguevsky Petroleum District, 3 — Nar’yan-Marsky Petroleum District), 4 — Pechoro-Kolvinsky Petroleum Area (1 — East Kolokolmorsky Petroleum District, 2 — Shapkino-Yur’yakhinsky Petroleum District, 3 — Nosovoy Petroleum District, 4 — Pomorsky Petroleum District, 5 — Khodovarikhinsky Petroleum District, 6 — Yareiyusky Petroleum District, 7 — Laisky-Lodminsky Petroleum District), 5 — Khoreiversky Petroleum Area (1 — Russky Promising Petroleum District, 2 — Okinsky-Pakhachensky Promising Petroleum District, 3 — Chernorechensky Petroleum District, 4 — Kolvavisovsky Petroleum District), 6 — Gulyaevsky-Dolginsky Petroleum Area (1 — Gulyaevsky Petroleum District, 2 — Dolginsky Petroleum District), 7 — Varandey-Adz’vinsky Petroleum Area (1 — Sorokinsky Petroleum District, 2 — Sarmboy-Lekkeyaginsky Petroleum District), 8 — Rusanovsky Potential Petroleum Area, 9 — Prinovozemel’sky-Pripaikhoisky Petroleum Area (1 — Vashutkina-Talotinsky Petroleum District, 2 — Korotaikhinsky Petroleum District, 3 — Vas’yaginsky Petroleum District); Laptevsky Independent Potential Petroleum Area: 1 — Anabar-Taimyrsky Promising Petroleum District, 2 — West Laptevsky Promising Petroleum District, 3 — Oleneksky Promising Petroleum District, 4 — Ust’-Lensky Promising Petroleum District, 5 — Omoloisky Promising Petroleum District; East Arctic Promising Petroleum Province: 1 — De Long Potential Petroleum Area, 2 — North Chukotsky Potential Petroleum Area; Novoibirsky-Chukotsky Promising Petroleum Province: 1 — Novosibirsky Potential Petroleum Area, 2 — South Chukotsky Potential Petroleum Area ского моря (морского продолжения Западно-Сибирской НГП). Исключение составляют ресурсы Печорского моря — морского продолжения Ти-мано-Печорской НГП, где доля нефти составляет 53,88 % (рис. 3).

Наибольший прирост геологических ресурсов на 95,4 % приходится на акватории наименее изученных морей РФ — моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского (см. рис. 2). В абсолютных значениях суммарные по трем акватори-

Рис. 3. Структура извлекаемых НСР по флюидальному составу (западный сектор арктических морей), %

Fig. 3. Structure of recoverable Ultimate Potential Resources according to fluid content (western sector of the Arctic seas), %

A

4,86 3,58 0,26

A — Баренцево море, B — Карское море (северная часть), С — Печорское море, D — Карское море (продолжение на шельф Западно-Сибирской НГП).

1 — нефть; 2 — растворенный газ; 3 — свободный газ; 4 — конденсат

A — Barents Sea, B — Kara Sea (northern part), С — Pechora Sea, D — Kara Sea (continuation to the West Siberian Petroleum Province).

1 — oil, 2 — solution gas, 3 — free gas, 4 — condensate ям НСР на 2009 г. составляют 22 372 (геологических)/ 13 039 (извлекаемых) млн т н. э., по оценке на 2017 г. — 43 717,7 (геологических)/8 808 (извлекаемых) млн т н. э.

Для моря Лаптевых НСР геологические увеличились на 74,25 %, извлекаемые — на 113,74 % и составляют по оценке на 2017 г. соответственно 13 232,8/8808 млн т н. э. Эти результаты обусловлены в первую очередь приростом геолого-геофизической изученности в результате геолого-разведочных работ, проведенных за счет средств федерального бюджета в рассматриваемый период (34 475,405 пог. км МОВ ОГТ-2). Это позволило обосновать границы самостоятельной Лаптевской перспективной нефтегазоносной области (ПНГО), впервые выделить пять перспективных нефтегазоносных районов (ПНГР), пять нефтегазоносных комплексов в составе мел-кайнозойского разреза осадочного чехла и провести обоснованную количественную оценку методом геологических аналогий (МГА, способ оценки ресурсов по удельной плотности на единицу площади).

В Лаптевской СПНГО в структуре НСР УВ по составу прогнозируется до 13,62 % нефти, 84,21 % свободного газа и незначительные доли растворенного газа и конденсата — 1,74 и 0,42 % соответственно.

Ресурсный потенциал шельфа Восточно-Сибирского и Чукотского морей ранее оценивался исключительно экспертным способом. В количественной оценке 2017 г. был впервые применен объемно-статистический метод. По результатам выполненной оценки геологические ресурсы УВ-сырья Восточно-Сибирского моря возросли на 54 %, а Чукотского моря — на 193 % и составляют соответственно

Табл. 2. Результаты апробации вероятностно-статистических методов для оценки ресурсов УВ-сырья на примере шельфа моря Лаптевых

Tab. 2. Results of practical approval of probabilistic and statistical methods for HC resources assessment by the example of the Laptev Sea shelf

|

Метод оценки |

Прогнозные параметры |

r , доли ед. |

Q , млрд т усл. топлива |

|

Метод геологических аналогий |

13,233 |

||

|

Объемно-статистический |

V |

0,76 |

7,97 |

|

V ef |

0,8 |

10,7 |

|

|

Монте-Карло |

V, V ef |

- |

P 90 = 7,89 P 50 = 10,64 P 10 = 13,4 |

|

Нейронная сеть |

V ef |

0,72 |

10,252 |

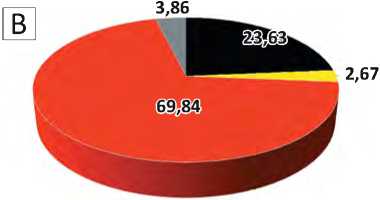

Рис. 4. Структура извлекаемых НСР по флюидальному составу (дальневосточные моря), %

Fig. 4. Structure of recoverable Ultimate Potential Resources according to fluid content (Far Eastern seas), %

A — Берингово море, B — Охотское море, С — Японское море.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

A — Bering Sea, B — Sea of Okhotsk, С — Sea of Japan.

For other Legend see Fig. 2

14 328,3 и 16 156,3 млн т н. э. В силу недостаточной изученности этих акваторий, оценка ресурсов по комплексам и флюидальному составу не проводилась.

Необходимо отметить, что низкий уровень сейсмической изученности и отсутствие глубокого бурения значительно снижают степень достоверности оценки ресурсного потенциала восточно-арктических морей и северных областей Баренцева и Карского морей. При дальнейшем изучении региона, оцененные НСР УВ, вероятно, будут существенно меняться.

Шельф дальневосточных морей РФ

Для шельфа дальневосточных морей — Берингова, Охотского и Японского — геологические НСР увеличились на 6,9 %, извлекаемые — на 7,7 % (в млн т н. э. — 17 896,7/11 682,2 соответственно). Увеличение ресурсов коснулось в первую очередь акватории Охотского моря — с 9 319,2 до 10 145,987 млн т н. э. (на 8,9 %), в том числе увеличение по нефти на 31,6 %. Это объясняется открытием новых нефтегазоконденсатных и газоконденсатных месторождений на шельфе Охотского моря до 2017 г. (Южно-Ки-ринское, Мынгинское, Ново-Венинское и др.).

Потенциал Япономорской акватории не изменился и составляет 499,9 млн т н. э., что связано с отсутствием в рассматриваемый период геолого-разведочных работ и оснований для изменения ресурсной базы.

Для всех дальневосточных морей прогнозируется близкое распределение флюидов — примерно до четверти составляет нефть и около 70-73 % свободный газ (рис. 4). Для Охотского моря значимыми являются ресурсы конденсата (3,86 %) и растворенного газа (2,67 %).

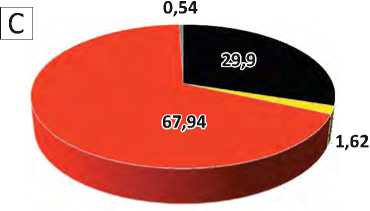

Для Притихоокеанской НГП отмечен прирост извлекаемых ресурсов на 5,78 % (31,82 млн т н. э.), обоснованный как геолого-разведочными работами последнего десятилетия на Прикамчатском шельфе [8], так и открытиями месторождений УВ в американской части Тихоокеанского шельфа. При этом акватория Берингова моря и прилегающего западного сектора Тихого океана характеризуется неравномерной и в целом невысокой плотностью выполненных современных геолого-разведочных работ. При рассмотрении результатов количественной оценки Берингова моря на 01.01.2017 г. Центральной экспертной комиссией Роснедр было рекомендовано принять к утверждению результаты предыдущей количественной оценки ресурсов УВ на 01.01.2009 г. Для полноценной оценки ресурсного потенциала этого экономически важного региона требуется актуализировать модель геологического строения по совокупности цифровых материалов геолого-разведочных работ периода 2000-2019 гг., выполнить новое нефтегазогеологическое районирование и разработать методические приемы современной количественной оценки на основе математических методов.

В рамках тематических работ ФГБУ «ВНИИ-Океангеология» в 2021 г. по результатам интерпретации глубинных разрезов МОГТ-2D в программном пакете KINGDOM была создана актуализированная модель осадочного чехла Берингова моря и сопредельного сектора Тихого океана (структурные карты по основным отражающим горизонтам, представительные разрезы для каждой НГО/ПНГО с элементами перспективных нефтегазоносных систем). Структурные построения по поверхности акустического фундамента были дополнены оцифрованными и увязанными в ГИС архивными данными шести отчетов ПГО «Севморгеология» 1980-х гг., что позволило построить максимально полную версию карты мощности осадочного чехла Берингово-Притихоокеанского региона (рис. 5). В предварительном варианте схемы нефтегазогеологического районирования выделяется Беринго-воморская НГП с известными ранее шельфовыми бассейнами и глубоководными впадинами [9] в ранге НГО и ПНГО (Анадырский, Хатырский, Олю-торский, Наваринский бассейны и Командорская и Алеутская впадины) и Притихоокеанская перспективная нефтегазоносная провинция (ПНГП), в пределах которой по приуроченности к впадинам и прогибам Курило-Камчатской островодужной области оконтурены Андриановская, Кроноцкая, Авачинская и Северокурильская ПНГО (прогиб ДМНГ).

Для двух НГО — Анадырской и Хатырской — актуализация ресурсной оценки будет впервые выполнена как методом сравнительных геологических аналогий с использованием эталонных участков по расположенным на сопредельной суше месторождениям Верхне-Телекайское нефтегазоконденсатное и Западно-Озерное газовое, так и объемно-статистическим методом. Для всех остальных ПНГО ресурсную оценку возможно выполнить только вероятностными методами (объемно-статистическим и Монте-Карло).

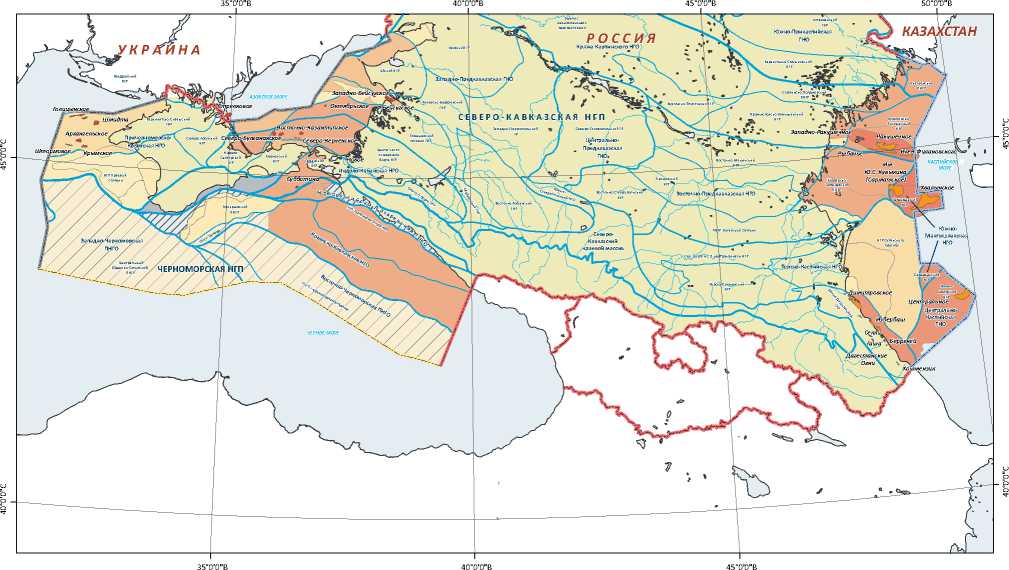

Шельф южных морей РФ

Для шельфа южных морей — Азовского, Черного и Каспийского — суммарное увеличение геологических НСР произошло на 7,5 %, извлекаемых — на 1,2 % (в млн т н. э. — 11 709,4/6075,5 соответственно). Увеличение НСР по сравнению с предыдущей оценкой на 01.01.2009 г. по шельфу Азовского моря на 66,6 % (на 331,2 млн т н. э.) и Черного моря на 16,3 % (214,1 млн т н. э.) обусловлено расширени- ем площади оценки (включен северо-западный и прикрымский шельф), уточнением границ оцениваемых объектов и увеличением подготовленных ресурсов УВ категории D0 для глубоководной зоны (рис. 6).

Для акватории Каспийского моря установлено уменьшение НСР на 11,3 % (-475 млн т н.э.) за счет изменения площади оценки, уточнения нефтегазогеологического районирования и данных по эталонным участкам, увеличения накопленной добычи, а также переоценки запасов на месторождениях.

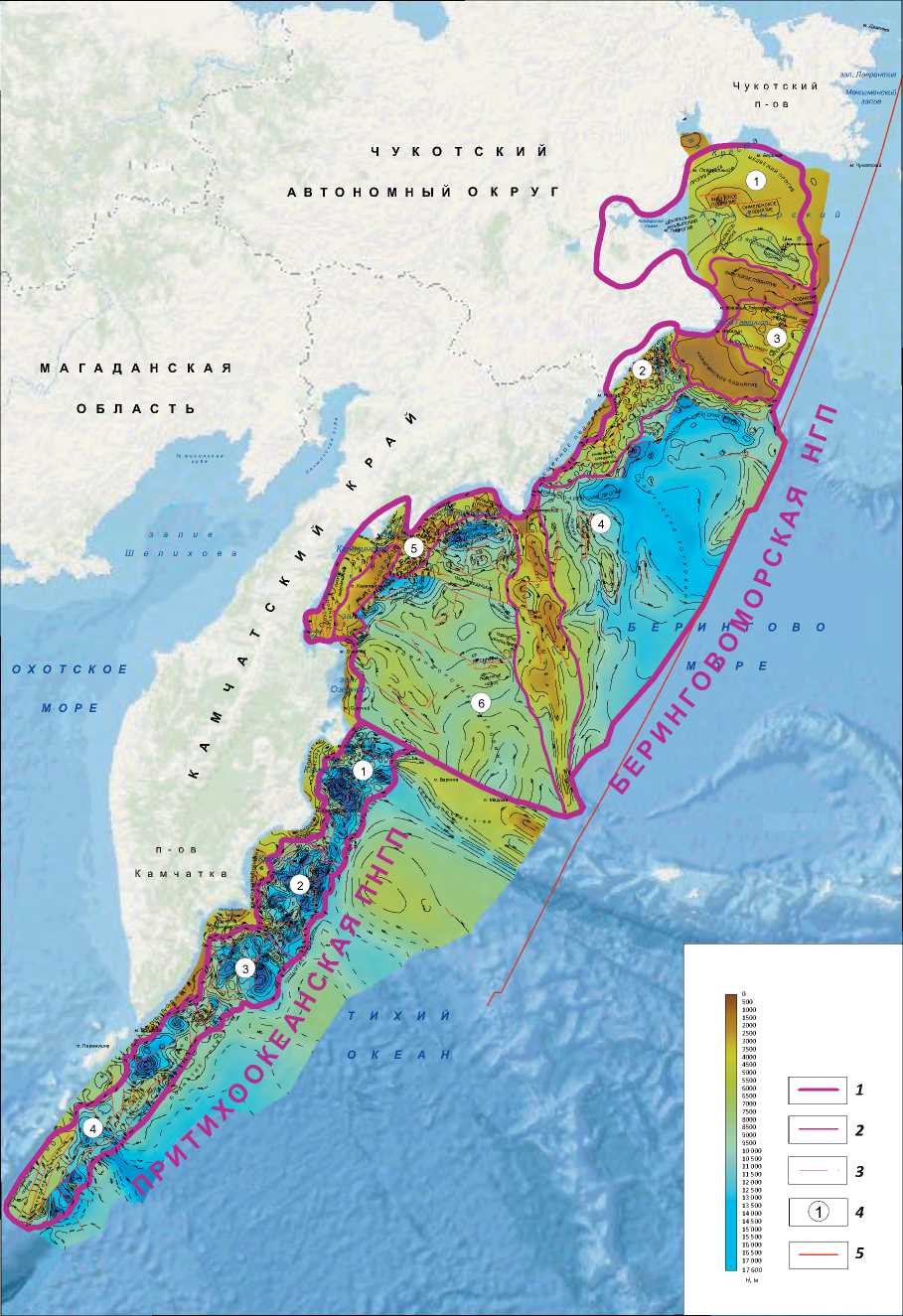

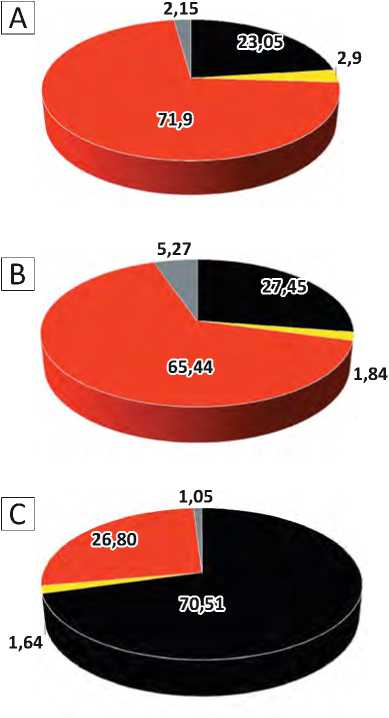

По флюидальному составу ресурсы Азовского и Каспийского морей близки, прогнозируется до 23,05-27,45 % нефти и 71,9-65,44 % свободного газа. Ресурсы Черного моря предположительно представлены нефтью до 70,51 % и 26,8 % свободным газом (рис. 7).

Российский сектор шельфа Балтийского моря

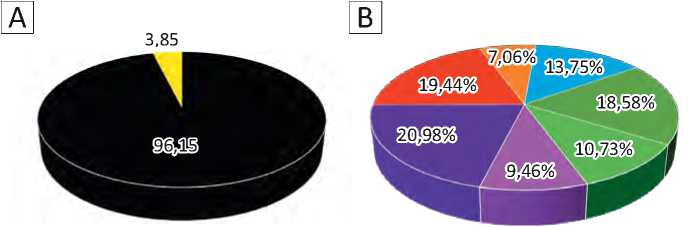

Ресурсная база УВ-сырья в акватории Балтийского моря с 2006 г. активно осваивается ПАО «ЛУКОЙЛ», включая не только разработку нефтяного месторождения D6 (Кравцовское), но и проведение на лицензионных участках сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D в объеме 1,64 тыс. пог. км и МОГТ-3D в объеме 976 км2, а также глубокого бурения в объеме 18,1 тыс. м за 2009-2016 гг. В итоге компанией «ЛУКОЙЛ» открыт целый ряд новых месторождений в российском секторе Балтики с утвержденными Государственным балансом на 01.01.2017 г. запасами нефти 28,3 млн т (извлекаемых) по месторождениям D41, D29, D6-южное и D33.

Начальные суммарные ресурсы шельфа Балтийского моря составили 139,536 (геологиче-ских)/69,647 (извлекаемых) млн т н. э. По сравнению с оценкой 2009 г. (НСР 188,7 (геологических)/ 66 (извлекаемых) млн т н.э.) произошло уменьшение геологических НСР УВ на 26,1 % и увеличение извлекаемых НСР УВ на 5,5 %. Все открытые месторождения — нефтяные, поэтому по фазовому составу в структуре НСР прогнозируются нефть — 96,15 % и растворенный газ — 3,85 % (рис. 8).

Актуализация количественной оценки ресурсов УВ континентального шельфа Российской Федерации на 01.01.2021 г.

По завершении количественной оценки по состоянию на 01.01.2017 г. ежегодно проводится ее актуализация, необходимость в которой обусловлена возрастающим объемом геолого-разведочных работ, увеличением плотности сейсморазведочных работ, объема поисково-разведочного бурения, открытием новых месторождений и залежей, изменением объема подготовленных ресурсов УВ.

С 2017 по 2021 г. на шельфе морей Российской Федерации (без учета губ и заливов) недропользователями было открыто 10 новых месторождений УВ (табл. 3). Помимо этого, на ранее открытых месторождениях выявлены новые залежи и уточнены контуры выявленных ранее.

Рис. 5. Схема нефтегазогеологического районирования Берингово-Притихоокеанского региона (предварительный вариант)

Fig. 5. Scheme of geopetroleum zoning of the Bering-Pritikhookeansky region (draft)

150°0'В

160°0'В

170°0'В

180°0'

170°0'З

60°0'С

50°0'С

Мечигменский залив м. Чукотс

й

с м.

Б

Р

. Беринга о. Медны м.

скв. в ки

Анадырский лиман м. Гека зал. Лаврентия

Чукотс кий

п ов

ЧУКОТСКИЙ

НОМНЫЙ

ОКРУГ

АВТО

АГАДАНСКАЯ

М

ОБЛАСТЬ

Ш

И

О

В

О

Е

О

ХО

Т

СКО

Е

М

О

РЕ

п ов

К ам чат ка

ХИЙ

Т

И о. Парамушир

О

К

Е

А

Н

17 600

Н , м

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

17 000

ел за ихова лив

Ги ж и г и н с губа

МОР

60°0'С

50°0'С

160°0'В

170°0'В

Усл. обозначения к рис. 5

Legend for Fig. 5

Границы нефтегазогеологического районирования ( 1 – 3 ): 1 — провинций, 2 — областей, 3 — условные областей; 4 — номера НГО, ПНГО (Беринговоморская НГП: 1 — Анадырская НГО, 2 — Хатырская НГО, 3 — Наварин-ская ПНГО, 4 — Алеутская ПНГО, 5 — Олюторская ПНГО, 6 — Командорская ПНГО; Притихоокеанская ПНГП : 1 — Андриановская ПНГО, 2 — Кроноцкая ПНГО, 3 — Аваченская ПНГО, 4 — Северокурильская ПНГО); 5 — линия разграничения морских пространств по соглашению между СССР и США

Geopetroleum zoning boundaries ( 1 – 3 ): 1 — provinces, 2 — areas, 3 — conventional of the areas; 4 — petroleum area, Potential Petroleum Area numbers (Beringovomorsky Petroleum Province): 1 — Anadyrsky Petroleum Area, 2 — Khatyrsky Petroleum Area, 3 — Navarinsky Potential Petroleum Area, 4 — Aleutsky Potential Petroleum Area, 5 — Olyutorsky Potential Petroleum Area, 6 — Komandorsky Potential Petroleum Area; Pritikhookeansky Promising Petroleum Province : 1 — Andrianovsky Potential Petroleum Area, 2 — Kronotsky Potential Petroleum Area, 3 — Avachensky Potential Petroleum Area, 4 — Severokuril’sky Potential Petroleum Area); 5 — line of maritime delimitation according to the Agreement between USSR and USA

Рис. 6. Карта НСР УВ-сырья шельфа южных морей РФ по состоянию на 01.01.2017 г.

Fig. 6. Map of Ultimate Potential Resources of the shelf of RF s o uthern seas as on 01.01.2017

Участки ( 1 , 2 ): 1 — невыясненных перспектив, 2 — с положительной качественной оценкой; 3 — государственные границы; линии ( 4 - 6 ): 4 — делимитации дна Каспийского моря, 5 — модифицированная раздела дна Черного моря, 6 — проектная разграничения морского дна (ФГБУ «ВНИИОкеангеология», 2017).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Areas ( 1 , 2 ): 1 — with uncertain potential, 2 — with positive quantitative estimate; 3 — state borders; lines ( 4 - 6 ): 4 — delimitation of the Caspian seafloor, 5 — modified of delimitation of the Black seafloor, 6 — planned for delimitation of the seafloor (VNIIOkeangeologia, 2017).

For other Legend items see Fig. 2

Число открытых месторождений и залежей свидетельствует о том, что в данный период основной объем поисково-разведочного бурения за счет средств недропользователей был сосредоточен на шельфе южной части Карского моря и Охотоморском шельфе, т. е. в достаточно хорошо изученных районах с доказанной промышленной нефтегазоносностью. Приходится констатировать, что шельф восточно-арктических морей и север Баренцева и Карского морей по-прежнему не были охвачены глубоким бурением. Таким образом, сохранилась ситуация с неравномерной изученностью российского континентального шельфа. Такое положение обусловлено значительной стоимостью морского поисково-разведочного бурения, особенно в арктическом секторе, при высокой степени геологиче-

Рис. 7. Структура извлекаемых НСР по флюидальному составу (южные моря), %

Fig. 7. Structure of recoverable Ultimate Potential Resources according to fluid content (southern seas), %

A — Азовское море, B — Каспийское море, С — Черное море.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

A — Sea of Azov, B — Caspian Sea, С — Black Sea.

For other Legend see Fig. 3

ских рисков, что не вызывает большого интереса у недропользователей.

Результаты проведенных в 2017-2020 гг. в акватории моря Лаптевых исследований за счет средств федерального бюджета комплексных геолого-геофизических для изучения зоны сочленения Лап-тевской окраинно-материковой плиты с Таймы-ро-Североземельской складчатой системой и со структурами евразийской части бассейна Северного Ледовитого океана, к сожалению, не добавили оптимизма недропользователям.

Отрицательные результаты бурения поисковооценочной скв. Мария-1 на валу Шатского в глубоководной части Черного моря, сложившаяся сложная экономическая ситуация и санкционные ограничения также негативно сказались на продолжении глубокого бурения на шельфе Черного моря.

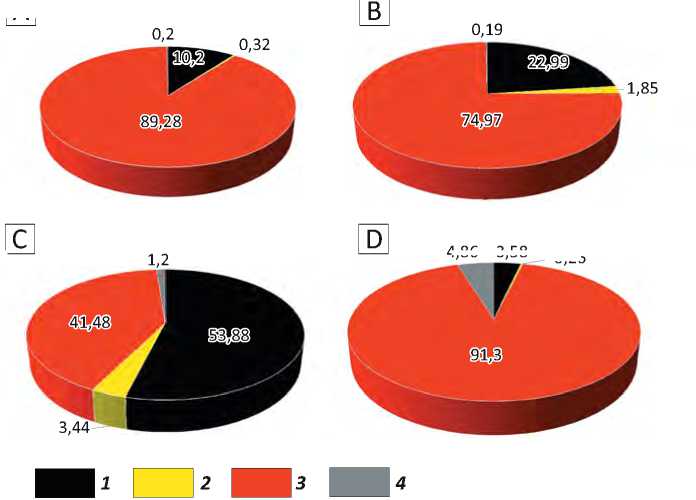

За 2017–2021 гг. в целом по акваториям морей РФ произошло несущественное изменение ресурс- ного потенциала УВ (около 1 %) (рис. 9). Изменение НСР УВ акваторий морей РФ наблюдается в основном за счет корректировки запасов категорий A + + B1 + C1 и В2 + С2, связанных с открытием новых месторождений и залежей, и подготовленных ресурсов категории D0, в результате пересмотра ресурсов фонда подготовленных структур.

Извлекаемые запасы категорий A + B1 + C1 увеличились на 719,2 млн т н. э. (9,5 %), категорий В2 + + С2 — выросли на 959,8 млн т н. э. (23,7 %). Подготовленные извлекаемые ресурсы категории D0 сократились на 4110,6 млн т н. э. (38,6 %).

Изменение перспективных и прогнозируемых ресурсов УВ составило немногим более 1 %. Извлекаемые перспективные ресурсы УВ категории D1 увеличились на 766,5 млн т н. э. (1,4 %), прогнозируемые ресурсы УВ категории D2 — на 208,3 млн т н. э. (0,4 %). В структуре извлекаемых ресурсов по флюи-дальному составу на шельфе РФ 83 % составляет газ (свободный и растворенный).

Наиболее значительное изменение ресурсного потенциала наблюдалось на шельфе южной части Карского моря (морское продолжение Западно-Сибирской НГП). Извлекаемые запасы категорий A + + B1 + C1 увеличились на 1075,2 млн т н. э. (319,5 %), категорий В2 + С2 выросли на 1013,3 млн т н. э. (46,9 %). Подготовленные извлекаемые ресурсы категории D0сократились на 4110,6 млн т н. э. (38,6 %). Извлекаемые перспективные ресурсы категории D1 увеличились на 728,5 млн т н. э. (3,2 %). Извлекаемые прогнозные ресурсы категории D2 сократились на 1816,3 млн т н. э.

Такая динамика обусловлена открытием пяти газовых и газоконденсатных месторождений, установлением восьми новых залежей и уточнением контуров ранее выявленных залежей. В результате открытия месторождений, на подготовленных к глубокому бурению структурах часть ресурсов категории D0 была переведена в запасы. В связи с изменением геологических представлений на месторождениях Русановское и Ленинградское исключены подготовленные ресурсы нефти. В результате открытия месторождения им. Рокоссовского Свердрупская ПНГО была переведена в разряд НГО и часть ресурсов — в запасы, а часть ресурсов категории D2 — в категорию D1.

В общем объеме нефтегазовых ресурсов южной части Карского моря существенно преобладает газовая составляющая. Суммарный объем начальных извлекаемых ресурсов свободного и растворенного газа составляет 91,7 %.

По Баренцеву морю общее увеличение извлекаемых НСР на 528,4 млн т н. э. (1,2 %) связано с увеличением подготовленных ресурсов категории D0 извлекаемых на 471 млн т н. э. (26,1 %). Извлекаемые запасы категорий A + B1+ C1увеличились на 39,4 млн т н. э. (0,9 %), категорий В2 + С2 — на 18 млн т н. э. (3,4 %).

Рис. 8. Ресурсный потенциал Балтийского моря на 01.01.2017 г., %

Fig. 8. Natural resource potential of the Baltic Sea as on 01.01.2017 (%)

НСР УВ: А — по типу флюида, B — по категориям запасов и ресурсов.

1 — накопленная добыча; 2 — A + B1 + C1; 3 — B2 + C2; 4 — Dл · k ; 5 — D0 · k ; 6 — D1; 7 — D2

HC Ultimate Potential Resources: А — fluid type, B — reserves and resources category.

1 — cumulative production; 2 — A + B1 + C1; 3 — B2 + C2; 4 — Dл · k ; 5 — D0 · k ; 6 — D1; 7 — D2

Табл. 3. Месторождения УВ, открытые за 2017–2021 гг. на шельфе морей РФ* Tab. 3. HC fields discovered on the RF shelf seas in 2017–2021*

|

Море |

Месторождение |

Тип месторождения |

Год открытия |

|

Карское |

им. Динкова |

Газоконденсатное |

2019 |

|

Нярмейское |

Газовое |

2019 |

|

|

75 лет Победы |

2020 |

||

|

им. Маршала Жукова |

2020 |

||

|

им. Маршала Рокоссовского |

Газоконденсатное |

2020 |

|

|

Охотское |

Южно-Лунское |

2017 |

|

|

Нептун |

Нефтяное |

2018 |

|

|

Тритон |

2018 |

||

|

Восточно-Прибрежное |

2019 |

||

|

Каспийское |

Северо-Ракушечное |

Нефтегазоконденсатное |

2021 |

-

*Без губ и заливов.

-

*Taking no account of bays and gulfs.

Рис. 9. Динамика ресурсной базы УВ-сырья континентального шельфа Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017 и 01.01.2021 гг.

Fig. 9. Dynamics of HC resource base of the Russian Federation continental shelf as on 01.01.2017 and 01.01.2021

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

187 126,691 183 976,327

203 470,833 203 758,932

187 126,691 183 976,327

■ II

D 0 + D

НСР

1 — 2017 г.; 2 — 2021 г.

1 — 2017; 2 — 2021

По Печорскому морю извлекаемые НСР возросли на 715,5 млн т н. э. (7,1 %) за счет увеличения подготовленных ресурсов категории D0 на 641,3 млн т н. э. (303,9 %). Увеличились также запасы категорий A + B1 + C1 на 3,6 млн т н. э. (2,5 %) и категорий В2 + С2 на 57,6 млн т н. э. (14,5 %). Вырос и объем накопленной добычи по Приразломному месторождению.

По Балтийскому морю общий объем извлекаемых НСР УВ сократился на 1,5 % в связи с исключением из фонда подготовленных двух структур (D2 и D18) из-за получения компанией «ЛУКОЙЛ » отрицательных результатов поискового бурения . В результате подготовленные извлекаемые ресурсы категории D0 сократились на 2,7 млн т н. э. (47,3 %). Изменилась и структура запасов. Извлекаемые запасы категорий A + B1 + C1 увеличились на 11,7 млн т н. э. (69,3 %), а категорий В2 + С2 сократились на 11,2 млн т н. э. (71,4 %).

Среди южных морей наиболее значительные изменения ресурсного потенциала произошли по Черному морю. По результатам выполненных АО «Южморгеология» геолого-геофизических работ была проведена корректировка границ нефтегазогеологического районирования ряда НГО и НГР, изменились площади расчетных участков и пересчитаны ресурсы. По результатам актуализации ресурсного потенциала объем НСР извлекаемых вырос на 1057,2 млн т н. э. (69,4 %) Извлекаемые перспективные ресурсы категории D1 увеличились на 83,1 млн т н. э. (26 %), извлекаемые прогнозируемые ресурсы категории D2 увеличились на 991,3 млн т н. э. (101,7 %). Подготовленные извлекаемые ресурсы категории D0 сократились на 17,2 млн т н. э. (11,6 %).

По Азовскому и Каспийскому морям изменение НСР составляет около 1 % Произошла корректировка запасов за счет добычи, перевода запасов из категорий В2 + С2 в категории A + B1 + C1. По Каспийскому морю также увеличились извлекаемые подготовленные ресурсы категории D0на 10,5 %.

Среди дальневосточных морей изменились объемы НСР только по Охотскому морю. Начальные суммарные извлекаемые ресурсы сократились на 421,6 млн т н. э. (4,2 %). Уменьшение обусловлено сокращением запасов категорий A + B1 + C1 на 449,3 млн т н. э. (20,9 %), категорий В2 + С2 — на 15,2 млн т н. э. (3,8 %) и ресурсов категории D0 — на 160,6 млн т н. э. (26 %).

По северной части Карского моря, Восточно-Сибирскому, Чукотскому, Берингову, Японскому морям и акватории Тихого океана ресурсная база не пересматривалась, осталась в объемах 2017 г.

Таким образом, корректировка ресурсной базы УВ шельфа РФ обусловлена в основном увеличением запасов УВ за счет открытия новых месторождений и залежей, изменением подготовленных ресурсов УВ и переводом ресурсов в запасы и добычей. Только по Черному морю произошло существенное увеличение перспективных и прогнозируемых ресурсов.

Заключение

Проведенная количественная оценка ресурсов УВ-сырья континентального шельфа РФ позволила выделить и обосновать наиболее перспективные площади нераспределенного фонда недр для постановки региональных геолого-геофизических работ. Для проведения геолого-разведочных работ за счет средств федерального бюджета в западном секторе Арктики могут быть предложены площади в пределах Центрально-Баренцевской, Северо-Ба-ренцевской ПНГО и ПНГО Святой Анны, где на основе совокупности геолого-геофизических материалов последнего десятилетия выявлены зоны возможного развития палеозойских рифов в прогибе Святой Анны, стратиграфических ловушек в верхнепалеозойских отложениях в прогибе Воронина, неструктурных ловушек в клиноформной толще верхней перми и нижнего триаса в северных областях Западно-Баренцевской НГП, литологических ловушек в триас-юрских отложениях, залежи в структурных и неструктурных ловушках юрско-меловых и подстилающих отложений на большей части Восточно-Баренцевской НГП.

В качестве перспективного направления геолого-разведочных работ в восточном секторе Арктического шельфа необходимо рассматривать участки континентального склона и его подножия. Здесь в отложениях мела и палеоцен-миоцена выделяются зоны развития клиноформных комплексов шельфового и проградационного типов, а также конусы выноса терригенного материала. Однако для восточного сектора Арктики остается насущной проблема достоверности выполненных ресурсных оценок — ввиду отсутствия на его акваториях глубокого бурения, т. е. отсутствия прямых данных о возрасте, составе и геохимических параметрах осадочного разреза. Решением данной проблемы может стать выполнение малоглубинного стратиграфического бурения, которое позволит изучить осадочный разрез, получить необходимые для бассейнового моделирования данные и повысить достоверность количественной оценки арктического шельфа.

Значительная роль в новом этапе количественной оценки (ее актуализации в режиме мониторинга с 2020 г.) принадлежит созданию коллективами ВНИГНИ и ВНИИОке-ангеология актуализированных моделей геологического строения и нефтегазоносных систем Баренцевоморского, Охотского, Лаптевоморско-го, Беринговоморского и Балтийского регионов с использованием современных цифровых материалов и компьютерных технологий. Результаты таких региональных построений позволяют оценить степень геолого-геофизической изученности, кондиционности имеющихся цифровых мате-

риалов, выявить критические неопределенности в сейсмостратиграфических и нефтегазоносных моделях и, таким образом, обосновать стратеги- ческие направления изучения ресурсного потенциала континентального шельфа в предстоящие десятилетия.

Список литературы Актуализация количественной оценки ресурсов нефти, газа и конденсата Континентального шельфа Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017 г. - результаты и перспективы

- Каминский В.Д., Супруненко О.И., Смирнов А.Н. Минерально-сырьевые ресурсы арктической континентальной окраины России и перспективы их освоения // Арктика: экология и экономика. - 2014. - Т. 15.- № 3. - C. 52-61. EDN: STTOQN

- Попов А.П., Плесовских И.А., Варламов А.И., Афанасенков А.П., Пырьев В.И., Шелепов В.В., Пороскун В.И., Соловьев Б.А., Келлер М.Б., Лоджевская М.И., Судо Р.М., Иутина М.М. Состояние сырьевой базы нефти и газа Российской Федерации // Геология нефти и газа. - 2012. - № 5. - С. 4-26. EDN: PEIEPD

- Варламов А.И., Афанасенков А.П., Лоджевская М.И., Кравченко М.Н., Шевцова М.И. Ресурсный потенциал углеводородов - основа развития топливно-энергетического комплекса России // Геология нефти и газа. - 2016. - № 3. - С. 3-14. EDN: WCFSKH

- Методическое руководство по количественной оценке прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата Российской Федерации. - М.: ВНИГНИ; 2017. - 200 с.

- Васильева О.А., Алексеева А.К., Зуйкова О.Н., Арутюнян С.С. Перспективы нефтегазоносности континентального шельфа Российской Федерации по результатам количественной оценки ресурсов нефти, газа и конденсата по состоянию на 01.01.2017 г. // Сб. науч. тр. "Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа. Новая реальность 2021". - М.: Изд-во "Перо", 2021. - С. 54-57. EDN: WSFWBB

- Багаев Д.З. Оценка нефтегазового потенциала моря Лаптевых объемно-статистическим методом // Тезисы конференции "Трофимуковские чтения". - 2019. - С. 211-213. EDN: XOFTSX

- Грицай В.Н., Багаев Д.З. Использование статистических методов и методов машинного обучения для прогнозирования количества углеводородов на примере бассейна моря Лаптевых // Сб. науч. тр. "Новые идеи в геологии нефти и газа. Новая реальность 2021". - М.: Изд-во "Перо", 2021. - С. 113-117.

- Грецкая Е.В., Петровская Н.А., Рыбак-Франко Ю.В. Перспективы нефтегазоносности преддуговых бассейнов Курило-Камчатской островодужной области // Сб. науч. тр. "Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа. Новая реальность 2021". - М.: Изд-во "Перо", 2021. - С. 108-112. EDN: CVEMLK

- Маргулис Л.С. Нефтегеологическое районирование и оценка нефтегазовых ресурсов дальневосточных морей // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2009. - Т.4. - № 2. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/5/23_2009.pdf (дата обращения 15.04.2023). EDN: KNNUOJ