Актуализация содержания почвенной карты РСФСР масштаба 2.5 млн в формате классификации почв России для создания новой цифровой карты

Автор: Конюшков Д. Е., Ананко Т. В., Герасимова М. И., Лебедева И. И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 102, 2020 года.

Бесплатный доступ

П Почвенная карта РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн (1988) нуждается в обновлении с целью отразить накопленные за последние десятилетия сведения о почвах, реальные изменения в почвенном покрове, включая результаты антропогенной трансформации почв, обеспечить топографическую точность карты и ее увязку с материалами космических снимков. Концептуальной основой обновления содержания карты является субстантивно-генетическая классификация почв России (2004, 2008). Обновление информации карты 1988 года ведется по полигонам ее оцифрованной версии. Оно основано на анализе разнообразных источников и включает как нахождение аналогов названий почв легенды карты в новой классификации, так и корректировку состава почв полигонов; введены новые природные почвы, а также пахотные и городские почвы. Наибольшее число новых природных почв появилось в разделах легенды “Почвы тундр” и “Почвы тайги и широколиственных лесов”. Впервые вводимые на карту антропогенные почвы (119 единиц) имеют максимальное представительство (36 единиц) в разделе “Почвы степей”; оно близко к количеству природных почв, выделяемых в этой зоне (37 единиц)...

База данных, легенда карты, состав полигонов

Короткий адрес: https://sciup.org/143171145

IDR: 143171145 | УДК: 638.47 | DOI: 10.19047/0136-1694-2020-102-21-48

Текст научной статьи Актуализация содержания почвенной карты РСФСР масштаба 2.5 млн в формате классификации почв России для создания новой цифровой карты

Почвенная карта РСФСР (ПКРФ) масштаба 1 : 2.5 млн под редакцией В.М. Фридланда (1988) – наиболее подробная почвенная карта, созданная по единой программе на всю территорию России. Она является уникальным картографическим произведением по полноте информации о почвах страны и основана на географо-генетических представлениях о почвенном покрове, сложившихся к 1980-м годам. Зональный принцип, доминирующий на мелкомасштабных отечественных почвенных картах, сочетается в концепции ПКРФ с субстантивным, предполагающим акцент на почвенных свойствах. Легенда ПКРФ организована по зональному принципу, названия ряда почв включают ландшафтную составляющую, однако сама система картографических единиц построена на основе устойчивых сочетаний свойств почв, отражаемых в почвенном профиле как определенные комбинации генетических горизонтов и диагностических признаков. Морфологические описания, аналитические данные и формулы почвенных профилей введены в Программу карты (Фридланд и др., 1972), что способствовало лучшему пониманию вводимых на карту новых названий почв.

Почвенная часть легенды состоит из 205 единиц почв и 83 единиц почвенных комплексов. Большое количество почв, выходящих за рамки классического зонального ряда, позволило отразить на карте формировавшуюся в те годы концепцию географии почв в форме уровней организации почвенного покрова (Фридланд, 1977) , особенно для малоизученных труднодоступных территорий Средней и Восточной Сибири. К таким почвам, введенным в содержание карты, относятся подбуры, буротаежные и дерново-таежные, палевые, грануземы, охристые вулканические и другие.

Впервые для карты такого масштаба была разработана детальная легенда микроструктур почвенного покрова: криогенных комплексов тундры и тайги и преимущественно галогенных комплексов степей и полупустынь. На карте представлены 5 групп “северных” мерзлотных комплексов, 6 групп болотных и 5 групп “южных” комплексов. Детально для данного масштаба показаны почвообразующие рыхлые и плотные породы: 22 единицы рыхлых пород и 8 единиц плотных пород (в варианте карты “для служебного пользования”).

Изначально карта готовилась на всю территорию СССР. К этому времени на все союзные республики, кроме РСФСР, уже были изданы листы Государственной почвенной карты (ГПК) масштаба 1 : 1 млн. Однако огромные пространства Севера и Сибири оставались фактически “белым пятном” на имевшихся мелкомасштабных картах (точнее, отражали представления, сложившиеся к 1950-м годам). Результаты исследований 1950– 1970-х годов на них отражены не были; они вносились лишь на авторские макеты будущих листов ГПК. В этих условиях было принято решение о составлении Почвенной карты масштаба 1 : 2.5

млн на территорию РСФСР.

В январе 1976 года Почвенный институт (совместно с Главным управлением землепользования и землеустройства и Росземпроектом) получил соответствующий наряд-заказ от Минсельхоза РСФСР. Необходимо было свести воедино разнородные картографические материалы, представленные 88 авторами. Эта гигантская работа была выполнена в Почвенном институте под руководством главного редактора карты В.М. Фридланда и его заместителей: Л.П. Будиной и Е.Н. Рудневой. Следует отметить, что на карту, вплоть до ее издания, постоянно вносились исправления, добавлялись новые почвы. Е.Н. Руднева живо интересовалась результатами полевых исследований, стремилась по возможности отразить их на карте, придерживаясь той системы картографических единиц, которая была заложена в Программе 1972 года и была практически полностью сохранена в легенде карты. В связи с этим ряд почв и почвенных комплексов, присутствовавших в легенде, не нашел отражения на карте, поскольку они были предусмотрены для территорий за пределами РСФСР. Так, из 205 единиц легенды почв на карте представлено 200; из 83 единиц легенды почвенных комплексов – 56.

Результат многолетнего труда – карта исключительно высокой информационной емкости, сохранившейся в целом до нашего времени. Оцифровка ПКРФ, выполненная в 1990-х годах в Лаборатории почвенной информатики Почвенного института вдохнула в нее “вторую жизнь”. Этот вариант карты лежит в основе Единого государственного реестра почвенных ресурсов (2013), Национального Атласа почв Российской Федерации (2011), используется при создании тематических карт (почвенноэрозионной, засоления почв, почвенно-географического районирования и др.). Оцифрованный вариант карты позволяет проводить ее актуализацию, вносить на нее новые сведения путем дополнения атрибутивной базы данных, не меняя при этом контурную часть.

На современном этапе развития почвенной картографии с активным внедрением цифровых технологий, появлением цифровых моделей рельефа, климата, растительности, использования земель, материалов дистанционного зондирования, разработкой алгоритмов автоматизированного обновления карт (Жоголев, Савин, 2016), а также с наличием новой информации о почвах и современных педогенетических концепций представляется перспективным создание новой цифровой модели почвенного покрова России. Она способна обеспечить возможность регулярной актуализации не только атрибутивной, но и контурной (“пиксельной”) части карты, ее топографическую точность и увязку с материалами космических снимков. Работа по созданию такой модели начата в Почвенном институте (Савин и др., 2017). Ее первый этап – обновление содержания карты 1988 года.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования – современный почвенный покров России и информация о нем, содержащаяся в самой ПКРФ, изданных и неизданных листах ГПК, новых мелкомасштабных региональных почвенных картах и атласах, литературных источниках и в полевых материалах авторов.

Задача исследования – актуализация имеющейся информации с переводом ее в формат новой классификации почв России (Классификация и диагностика..., 2004; Полевой определитель..., 2008) . Первый этап работ имеет целью анализ и уточнение почвенного содержания имеющихся на ПКРФ картографических единиц (полигонов) без изменения их границ. На втором этапе предусмотрена трансформация геометрической части карты и создание цифровой модели почвенного покрова России. В статье рассматривается первый этап.

Актуализация содержания карты обусловлена следующими причинами: (1) накоплением новых фактических сведений о почвах малоизученных территорий; (2) уточнением существовавших и обоснованием новых географо-генетических концепций почвообразования; (3) реальной трансформацией почвенного покрова в связи с природными процессами и антропогенным воздействием.

Актуализация содержания карты ведется на основе субстантивно-генетической классификации почв России (КПР), позволяющей отразить в единой системе естественные и антропогенно-измененные почвы, диагностируемые по набору горизонтов и признаков, зафиксированных в описаниях почвенных профилей.

Перевод содержания каждого контура карты на язык КПР является принципиально новой задачей. Имеющийся опыт “прочтения” ПКРФ в терминах классификации почв мира ФАО-ЮНЕСКО (Столбовой, Шеремет, 2000) и международной реферативной базы (WRB) (Stolbovoi, 2000; Jones et al., 2009) , нельзя назвать вполне удачным. В данных работах перевод на иную классификационную систему осуществлялся на уровне прямой корреляции легенд, основанных на разных классификационных принципах, с разными критериями диагностики почв. Составленные таким путем карты давали упрощенное, а в ряде случаев искаженное представление о почвенном покрове России. Вместе с тем эта работа способствовала включению отечественной почвенной информации в мировые базы данных (Столбовой и др., 2001; Goryachkin et al., 2002; Tarnocai et al., 2002) .

Принципиальным отличием нашей работы по актуализации содержания карты является перевод названий почв в систему КПР индивидуально для каждого полигона или их групп, с возможным уточнением и дополнением почвенной информации по вышеупомянутым источникам. Данная работа облегчается общностью “идейного фундамента” КПР и подходов к выделению почв – единиц легенды карты 1988 года: будучи построенной на основе устойчивых сочетаний свойств почв, она отражает “связь признаков с процессами и через них с факторами среды” (Герасимов и др., 1974). При этом сам набор диагностических горизонтов и признаков, используемых в КПР, существенно шире, чем их набор в Программе карты, что позволяет более точно характеризовать и определять классификационное положение почвы (при наличии первичной и дополнительной информации). Организация легенды карты, сохранившая традиционный зональный подход, предопределила известный дуализм содержания: некоторые почвы с определенным типом строения профиля различались по зональной принадлежности; например, подбуры и глееземы разделялись на тундровые и таежные и, напротив, почвы, принадлежащие одной природной зоне, но сформированные на разных породах и имеющие разное строение профиля, относились к одному типу (дерново-подзолистые на песках и суглинках).

Методом перевода содержания карты в формат КПР служит экспертный анализ информации по каждой единице исходной легенды для определения ее классификационного положения в КПР на основе морфологической и аналитической диагностики. Приводимые в Программе карты (1972) “формулы профиля” для каждой единицы легенды интерпретируются и корректируются в соответствии с правилами КПР. Используются дополнительные материалы (статьи, монографии, различные региональные публикации, изданные и неизданные листы ГПК с объяснительными записками к ним, тематические карты, космические снимки); проводятся консультации со специалистами по почвам отдельных территорий.

Если почва или почвенный комплекс на карте имеет широкий ареал с разнообразными климатическими и/или литологическими условиями, то предполагается, что одноименные почвы в разных его частях будут иметь значимые диагностические различия. В таких случаях после проверки по региональным материалам единица исходной легенды делится на несколько почвенных единиц с соответствующими изменениями в содержании картографических единиц. Выявленные изменения фиксируются в базе данных (БД) по полигонам векторизованного варианта карты. Для простых однокомпонентных и относительно крупных полигонов вводятся дополнительные почвы, исходя из наличия двух пород в полигоне, особенностей рельефа, или дополнительной информации, полученной из публикаций и при дешифрировании космических снимков. Так, в горах на крутых скалистых склонах с выходами пород в качестве дополнительных почв вводятся различные варианты литоземов и петроземов.

Кроме изменений в отношении природных почв разработана методика включения в полигоны БД агропочв и агроземов, в том числе измененных в результате орошения или осушения, и городских почв. Сведения о распаханности почв России были введены в БД ранее путем наложения глобальной базы данных наземного покрова, построенной по спутниковым данным MODIS за 2015 год, на ПКРФ с дальнейшей экспертной проверкой по полигонам (Савин и др., 2018). В нашей работе проводилось уточнение наименования пахотных почв по КПР; в некоторых случаях уточнялась доля пашни в полигоне, оценивалась вероятность земледельческого использования тех или иных почв, например, болотных или песчаных. Аналогичным образом рассматривались и городские почвы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Детальное обсуждение особенностей поконтурного перевода всех единиц легенды цифровой версии карты (200 почв и 70 почвенных комплексов) в формат КПР выходит за рамки данной статьи. Частично, эти материалы были опубликованы (Ананко и др., 2015; 2017а, 2017б; 2018, 2020; Герасимова и др., 2020; Конюшков и др., 2019) . Подчеркнем, что для ряда почв такой перевод является многовариантным, зависящим от совокупности местных (в конкретном полигоне) условий.

Рассмотрим предварительные итоги работы по переводу почвенного содержания карты в систему КПР. Включение в новую легенду антропогенно-измененных почв, а также почв, обоснование выделения которых пришлось на последние полвека (например, почв отделов криоземов, железисто-метаморфических, крио- и структурно-метаморфических, литоземов, пелоземов, псаммоземов и петроземов привело к существенному расширению списка почвенных единиц. Количество почвенных единиц легенды по основным ее разделам на исходной карте и в новом варианте приведено в таблице 1.

Как видим, количество природных почв в новой легенде увеличилось примерно в 2 раза. Впервые на карте подробно показаны антропогенно-преобразованные почвы (агропочвы, в меньшей мере агроземы). Отметим, что почти каждая из многих единиц черноземов, дерново-подзолистых и серых почв имеет агрогенный аналог.

Таблица 1. Количество единиц легенды Почвенной карты РСФСР (1988) и ее актуализированного варианта (2020)

Table 1. Number of units in the legend of the RSFSR Soil map (1988) and in its updated version (2020)

|

Легенда исходной карты (1988) |

Актуализированный вариант легенды (2020) |

||

|

разделы легенды |

природные почвы |

природные почвы |

антропогенные почвы |

|

Почвы тундр |

16 |

28 |

0 |

|

Почвы тайги и хвойно- |

79 |

114 |

28 |

|

широколиственных лесов |

|||

|

Почвы широколиственных |

20 |

29 |

14 |

|

лесов и лесостепей |

|||

|

Почвы степей |

27 |

37 |

36 |

|

Почвы сухих степей и |

17 |

28 |

15 |

|

полупустынь |

|||

|

Почвы субтропиков |

3 |

6 |

2 |

|

Гидроморфные почвы |

16 |

20 |

8 |

|

Засоленные и |

8 |

13 |

8 |

|

солонцеватые почвы |

|||

|

Пойменные и маршевые |

8 |

11 |

8 |

|

почвы |

|||

|

Почвы горных территорий |

11 |

20 |

0 |

|

Итого |

205 |

306 |

119 |

Коротко прокомментируем логику решений по основным разделам легенды.

В разделе “ тундровые почвы” отделение почв Высокой Арктики (арктические типичные, арктические пустынные, арктические карбонатные) от почв типичных и южных тундр в новой легенде основано на введении почв из ствола первичного почвообразования – отдела слаборазвитых почв: петроземов, карбопетроземов, пелоземов, псаммоземов (в зависимости от свойств почвообразующих пород). Арктические гидроморфные неглеевые почвы однозначно переведены в криоземы протогумусовые1 , а глееземы арктические соответствуют по диагностическим признакам криоземам грубогумусовым глееватым в относительно дренированных позициях и глееземам типичным в условиях постоянного переувлажнения. Восточносибирские глееземы отделены от европейских и западносибирских указанием на присутствие в них окисленно-глеевого признака ( глееземы окисленно-глеевые ). Значительная часть исходных тундровых глеевых почв переведена в криоземы грубогумусовые и перегнойные глееватые; к названиям почв с глеевым горизонтом добавлен характерный для тундровых почв признак “криотурбированные”; лучше дренированные глееземы южной тундры и лесотундры определены по свойствам как глееземы криометаморфические . Группа подбуров тундровых ПКРФ дополнена подбурами оподзоленными и подбурами надмерзлотно-глееватыми; на плотных породах выделены литоземы грубогумусовые (Ананко и др., 2020) . Агропочвы в этом разделе легенды отсутствуют.

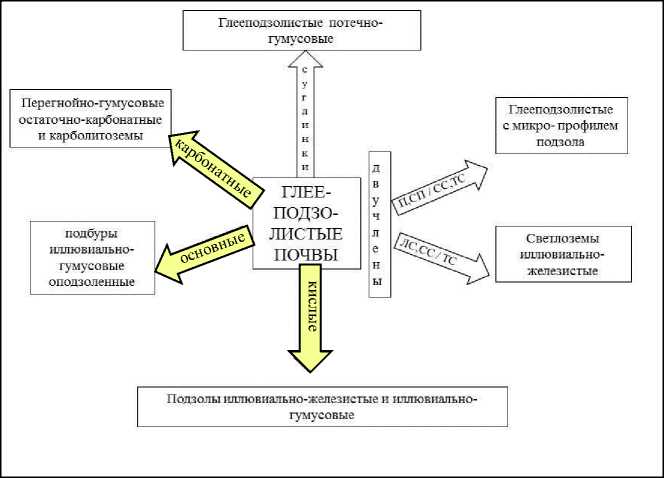

Самый обширный раздел легенды “Почвы тайги и хвойношироколиственных лесов” (79 единиц) включает почвы как с дифференцированным, так и с недифференцированным профилем. Большая часть текстурно-дифференцированных почв на рыхлых породах имеет свои типовые аналоги в соответствующем отделе КПР. Добавление подтиповых признаков (потечно-гумусовые, конкреционные, с микропрофилем подзола) позволило отразить местные особенности этих почв более подробно. Однако в ряде полигонов текстурно-дифференцированные почвы показаны в ареалах плотных пород, на которых срединный горизонт по определению не может быть текстурным (ВТ). Судя по описаниям, он диагностируется как альфегумусовый или метаморфический, либо вообще отсутствует. Следовательно, почвы переводились в подзолы, дерново-подзолы, подбуры оподзоленные, дерново-элювиально-метаморфические и элювоземы; на плотных карбонатных породах добавлялся подтиповой признак “остаточно-карбонатные”. Часть текстурнодифференцированных почв, а также глееземов таежных дифференцированных, в том числе оподзоленных северной тайги европейской России и Западной Сибири, по материалам В.Д. Тонконогова (2010), интерпретировались по КПР как почвы криометаморфического отдела - органо-криометаморфические и светлоземы. Таким образом, в большинстве случаев причиной разделения исходной единицы легенды на несколько почв оказываются особенности почвообразующих пород, что можно проиллюстрировать на примере глееподзолистых почв (рис. 1).

Дерново-подзолистые почвы широко представлены на ПКРФ: природным почвам вместе с оглеенными вариантами отдано 18 единиц легенды, часть которых соответствует по КПР уровню вида, выделяемого по глубине нижней границы элювиального горизонта. В актуализированной версии легенды число видов было уменьшено из соображений значительного варьирования этого показателя в зависимости от рельефа, пород и давнего использования основного массива дерново-подзолистых почв. В итоге количество единиц природных дерновоподзолистых почв уменьшилось, при том, что количество производных от них агропочв и агроземов составило 15 единиц.

Рис. 1. Варианты разделения единицы легенды “глееподзолистые почвы” в зависимости от почвообразующих пород. Желтой заливкой показаны плотные почвообразующие породы.

Fig. 1. Interpretation of the legend unit “gley-podzolic soils” based on their occurrence on different parent rocks. Yellow fill indicates hard parent rocks.

Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы легенды на карте отмечены в трех разных ареалах, получивших более подробную характеристику в новой легенде. Дерново-палево-подзолистые почвы распространены в северо-западной части России, дерново-буро-подзолистые почвы выделены в Кали-ниградской области (Герасимова, Гаврилова, 2005) и подбелы (на ПКРФ – подзолисто-буроземные почвы) – на юге Дальнего Востока под широколиственными и хвойно-широколиственными лесами. Для почв Калининградской области использованы подтиповые признаки, отражающие, с одной стороны, проявления оглеения и результаты дренажа ( окисленно-глеевые ), с другой - высокую в прошлом окультуренность ( вторично-насыщенные ) (Анциферова,

2008) . Дальневосточные лесные подбелы, по имеющимся описаниям (Иванов, 1976; Росликова и др., 2010; Костенков, Жарикова, 2018) , неоднородны: на севере и северо-западе их ареала они соответствует по КПР дерново-подзолистым сегрегационно-отбеленным почвам (или подбелам светлым), а в южной части – подбелам темногумусовым . Для глееватых и глеевых подбелов характерны гумусово-перегнойные верхние горизонты. На тяжелосуглинистом щебнистом элювии и делювии плотных пород текстурные горизонты заменяются метаморфическими при сохранении элювиальных горизонтов, и почвы были диагностированы как дерново-элювиально-метаморфические конкреционные. Наличие марганцево-железистых конкреций свойственно многим почвам Дальнего Востока (Росликова, 1996) .

Альфегумусовые почвы (подзолы, подбуры) таежной зоны переведены в КПР с минимальными изменениями. В полигонах с плотными породами, в БД иногда вводились в качестве сопутствующих литоземы и петроземы ; на песках – подбуры оподзо-ленные, подбуры надмерзлотно-глееватые . Тундровые и таежные подбуры ПКРФ разделены по преобладающему характеру верхних горизонтов: подбуры типичные и грубогумусовые в тундрах и подбуры торфянистые и перегнойно-торфянистые в таежных областях.

Более сложным оказался перевод в КПР таежных почв с бурым недифференцированным профилем. Их диагностика по литературным материалам часто оказывалась пограничной между почвами разных отделов КПР: железисто-метаморфическими (ржаво-земы), структурно-метаморфическими (буроземы), палевометаморфическими и криометаморфическими. Так, палевые типичные (бескарбонатные) почвы переведены в палево-ржавоземы и палево-криометамофрические; бурые лесные почвы разделились на буроземы и ржавоземы, а буро-таежные иллювиальногумусовые – на ржавоземы грубогумусовые иллювиальногумусированные и буроземы грубогумусовые (в сочетании с лито-земами); дерново-таежные почвы разделены на ржавоземы дерновые и серогумусовые ожелезненные.

В таежно-лесной зоне агрогенные почвы занимают небольшие площади (за исключением агродерново-подзолистых); они введены в БД как сопутствующие почвы, третьим-четвертым компонентом. Однако их разнообразие оказалось значительным (табл. 1).

В разделе легенды ПКРФ “ Почвы широколиственных лесов и лесостепей ” увеличение количества единиц природных почв незначительно. Серые и темно-серые почвы на суглинках и глинах в новой легенде полностью соответствуют традиционным, включая почвы со вторым гумусовым горизонтом; они распространены в европейской России, предгорьях Алтая и Западного Саяна, Кузнецкого Алатау, в Предбайкалье. Исходные светлосерые лесные почвы в соответствии с правилами классификации переведены в дерново-подзолистые, однако карбонатные тяжелые суглинки и глины в Зауралье “сдвигают” почвообразование в южную сторону: светло-серые лесные отнесены к серым.

Во многих почвах на склонах, сложенных плотными породами, и на рыхлых отложениях легкого гранулометрического состава отсутствует ясно диагностируемый срединный горизонт. Такие почвы в исходной легенде представлены как обычные зональные, либо как зональные неполноразвитые. В систему КПР они переводятся как серогумусовые и темногумусовые почвы органо-аккумулятивного отдела или как серые и темно-серые метаморфические почвы структурно-метаморфического отдела (при наличии гумусово-элювиального (AEL) и метаморфического (BM) горизонтов). При малой мощности профиля и близком подстилании плотных пород почвы переименовываются в литоземы или в карболитоземы (если почвообразующей породой служат известняки или доломиты).

В аналогичном положении оказываются почвы с относительно простым недифференцированным профилем, срединные горизонты которых являются метаморфическими. Их маломощные и/или сильно скелетные разности отнесены к различным ли-тоземам, почвы же с нормальным профилем и метаморфическим горизонтом либо сохраняются как буроземы (горизонт ВМ), либо интерпретируются как ржавоземы (горизонт BFM). К ржавоземам отнесены ненасыщенные, в том числе оподзоленные буроземы исходной легенды, приуроченные к кислым изверженным породам в горах Южной Сибири и Дальнего Востока под широколист- венно-хвойными и хвойными лесами, в том числе в пределах мерзлотной области.

Интенсивное земледельческое использование лесных и лесостепных почв сказалось на необходимости введения их агроген-ных вариантов. Если агрогенные модификации серых и темносерых почв выражаются в форме агропочв (сохранивших остатки верхних горизонтов над срединными), то буроземы и ржавоземы превращаются в агроземы с верхними агрогоризонтами и срединным ВМ или BFM. Количество единиц агрогенных почв примерно в два раза меньше, чем природных (табл. 1).

Раздел легенды ПКРФ “Почвы степей” в актуализированной легенде претерпел сравнительно мало изменений в отношении генетической интерпретации почв. Как и в предыдущем разделе, изменения касаются почв на плотных породах, на склонах и “неполноразвитых” зональных почв, а также введения агрогенных аналогов различных черноземов. Первые были переведены в почвы органо-аккумулятивного отдела, поскольку они не соответствуют диагностическим критериям черноземов. По КПР черноземы рассматриваются как полнопрофильные почвы с разнокачественными срединными горизонтами. Соответственно, выделено три их типа: глинисто-иллювиальные (BI) , текстурно-карбонатные (CAT) и собственно черноземы (BCA) с широким спектром подтипов, диагностируемых по характеру карбонатного профиля, отражающего особенности функционирования почв и контролируемого современным климатом.

В пределах европейской России распространены глинистоиллювиальные черноземы, примерно сопоставимые с выщелоченными, черноземы миграционно-мицелярные , соответствующие черноземам типичным, черноземы сегрегационные и миграционносегрегационные , входящие в объем черноземов обыкновенных, и черноземы текстурно-карбонатные (Лебедева и др., 1986) . Прямая корреляция между выделами не прослеживается из-за разных принципов выделения, а также в связи с неопределенностью и региональной несогласованностью традиционной подтиповой диагностики.

В актуализированной версии карты сокращены ареалы оподзоленных глинисто-иллювиальных черноземов. Площади ми- грационно-мицелярных черноземов шире, чем площади черноземов типичных за счет почв с пониженным уровнем карбонатов, но без признаков иллювиирования. Такие почвы по свойствам не отличаются от типичных черноземов, хотя рассматривались как черноземы выщелоченные.

Черноземы текстурно-карбонатные распространены на юго-востоке Восточно-Европейской равнины в Сыртовом Заволжье, занимая как склоны, так и водораздельные поверхности. На ПКРФ почвы водоразделов были показаны как обыкновенные черноземы, однако они имеют текстурно-карбонатный срединный горизонт и отличаются лишь небольшим увеличением гумусовых аккумуляций. Соответственно, массив сегрегационных черноземов меньше ареала обыкновенных черноземов на ПКРФ.

Черноземы с признаками текстурной дифференциации окаймляют с севера, востока и юга Окско-Донскую низменность, занятую миграционно-мицелярными и сегрегационными (типичными и обыкновенными) черноземами, срединные горизонты которых не имеют текстурных признаков. В Заволжье такие почвы присутствуют исключительно по террасам крупных рек (Лебедева, 1993) .

Для Восточного Предкавказья характерны миграционносегрегационные черноземы, в карбонатном профиле которых сочетаются признаки лесостепных и степных черноземов. Эти почвы отражают специфику регионального климата, не имеют аналогов на Восточно-Европейской равнине, и для них нецелесообразно использовать разделение на подзональные подтипы. Важно подчеркнуть, что эти почвы не отличаются сверхмощными гумусовыми горизонтами, характерными только для черноземов Западного Предкавказья. Эта особенность – следствие стадии плавневого гидроморфизма, обусловившего формирование мощной органогенной толщи, нижняя часть которой унаследована современным профилем (Иозефович, 1931) . Миграционные формы карбонатов прослеживаются в верхней современной части гумусового горизонта. Черноземы АзовоКубанской низменности отнесены к черноземам миграционным и черноземам глинисто-иллювиальным, среди которых в ложбинах и западинах встречаются их квазиглееватые разности (Черноземы

СССР. Предавказье и Кавказ, 1985) .

Сибирские черноземы существенно отличаются от своих европейских формальных аналогов, и их перевод в формат КПР тоже зависит от форм карбонатных новообразований. В профиле черноземов, названных на ПКРФ обыкновенными, формы карбонатных новообразований связаны с присутствием льдистой мерзлоты (Вередченко, 1961) . Длительное увлажнение средней части профиля и равномерное распределение в ней карбонатов с мице-лярными формами определяет название “ криогенно-мицелярные ”, и они не имеют ничего общего с обыкновенными черноземами европейской России (Лебедева и др., 1987) . Черноземы глинистоиллювиальные отличаются от среднерусских аналогов наличием надмерзлотной глееватости в нижней части профиля, что отражается соответствующим названием.

Профили южных черноземов Сибири не сопоставимы с профилем европейских южных черноземов. Из-за недостатка влаги подгумусовая часть профиля не увлажняется, и она слабо затронута современным педогенезом. В результате почвенная масса пропитана карбонатами, которые морфологически не выражены или образуют расплывчатые пятна или полосы, что определяет их название “ пропиточно-карбонатные ”. В Забайкалье на подгорных равнинах распространены локальные сазовые аккумуляции карбонатов в виде сплошной мучнистой пропитки. При их глубоком залегании в профиле формируются глинисто-иллювиальные крио-генно-глееватые черноземы , соответствующие черноземам промытым в исходной легенде. На территориях, где сазовые аккумуляции обнаруживаются на глубине примерно 60–100 см, присутствуют криогенно-мицелярные (мучнисто-карбонатные в легенде ПКРФ) черноземы . В случае близкого к поверхности залегания сазовых карбонатов почвы определяются как темногумусовые остаточно-карбонатные .

Черноземы языковатые и карманистые, введенные в исходную легенду для отражения фациальных особенностей черноземов Западной и Средней Сибири, в действительности отражают криогенную специфику почвенного покрова, его гетерогенность. Клинья и карманы представляют собой псевдоморфозы по ледяным жилам шириной 60–100 см, выполненные гумусированным мате- риалом и формирующие полигональный микрорельеф, состоящий из полигонов с ненарушенными почвами и грунтовых тел с рыхлым бескарбонатным материалом (Колесниченко, 1971; Лещиков, 1978; Семина, 1984).

Среди агрогенных модификаций черноземов абсолютно преобладают агрочерноземы, поскольку гумусовые профили черноземов имеют достаточную мощность, чтобы под агрогоризонтом сохранился природный темногумусовый горизонт, переходящий в срединный. Агроземы формируются из почв органоаккумулятивного отдела (3 единицы), из сильно смытых черноземов или мало- и среднемощных сибирских черноземов (агроземы аккумулятивно-карбонатные). Количество агрогенных вариантов почв степной зоны максимально (36). В большинстве районов они являются преобладающими в почвенном покрове и отмечены в БД как основная почва.

Работа по блокам легенды “почвы сухих степей и полупустынь”, “почвы субтропиков”, “гидроморфные почвы”, “засоленные и солонцеватые почвы” продолжается. Приводимые в таблице 1 цифры являются предварительными.

Названия пойменных почв в легенде ПКРФ (7 единиц легенды, 713 полигонов) ориентированы на центральную пойму, учитывают кислотность, карбонатность, засоление, увлажнение. При переводе в формат КПР эти свойства интерпретируются как диагностические горизонты и признаки. Для крупных речных долин в БД, как правило, заносятся вторые и третьи компоненты состава полигонов, что позволяет отразить на карте реальную сложность строения почвенного покрова пойм. Указываются также и агроварианты пойменных почв (Савицкая, Ананко, 2019) . На ПКРФ ареалы пойменных почв зачастую преувеличены и, в силу искаженной топосновы, плохо согласуются с космическими снимками. Представляется, что эти недостатки могут быть исправлены при создании новой цифровой модели почвенного покрова; ее планируемое разрешение (500 м/пиксел) достаточно, чтобы отразить хозяйственно-значимые ареалы пойменных почв.

Перевод специфических “почв горных территорий” в систему КПР подробно рассмотрен ранее (Ананко и др., 2018) .

Следует отметить, что в данной работе мы рассмотрели основные результаты актуализации ПКРФ и переименования почв в систему КПР по существующим блокам легенды карты, отражающим традиционный зональный подход. Предполагается, что организация новой легенды будет проведена в соответствии со структурой КПР по отделам почв. Вместе с тем информация о зональных и провинциальных условиях почвообразования может быть представлена в БД самостоятельно и в более полном виде, с включением количественных показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проводимая актуализация содержания Почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн (1988) в формате субстантивногенетической классификации почв России (2004, 2008) рассматривается как необходимый предварительный этап для создания новой картографической модели почвенного покрова России, охватывающей естественные и антропогенно-модифицированные почвы, топографически точной и увязанной с материалами космических снимков и создаваемой методами цифровой почвенной картографии. Качество такой модели будет зависеть от детальности базовых почвенных данных.

Новая классификация почв России позволяет в единой системе отразить реальное разнообразие почв страны более детально, чем это сделано на карте 1988 года, с учетом накопленных за последние десятилетия материалов и новых географо-генетических концепций.

Предварительные результаты показывают, что первоначальный список почвенных единиц легенды увеличивается примерно в 1.5 раза; к нему добавляются отсутствующие на базовой карте 1988 года антропогенно-трансформированные почвы. Общий объем легенды увеличивается примерно в два раза.

Список литературы Актуализация содержания почвенной карты РСФСР масштаба 2.5 млн в формате классификации почв России для создания новой цифровой карты

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Арктические и тундровые почвы на новой почвенной карте России масштаба 1 : 2.5 млн // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 101. С. 46-75. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-101-46-75.

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Опыт обновления почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн в системе классификации почв России // Почвоведение. 2017а. № 12. С. 1411-1420.

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Палевые почвы с осветленным горизонтом на бескарбонатных породах в классификации почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2017б. Вып. 87. C. 22-38. DOI: 10.19047/0136-1694-2017-87-22-38.

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Палевые почвы Средней Сибири на бескарбонатных породах в классификации почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2015. Вып. 77. C. 29-50. DOI: 10.19047/0136-1694-2015-77-29-50.

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Почвы горных территорий в классификации почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2018. Вып 92. С. 122-146. DOI: 10.19047/0136-1694-2018-92-122-146.

- Анциферова О.А. Почвы Замландского полуострова и их антропогенное изменение. Калининград: ФГОУ ВПО "КГТУ", 2008. 399 с.

- Вередченко Ю.П. Агрофизическая характеристика почв центральной части Красноярского края. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 231 с.

- Гаврилюк Ф.Я. и др. Научные основы рационального использования и повышения производительности почв Северного Кавказа. Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского Гос. Ун-та, 1983. 208 с.

- Герасимов И.П., Егоров В.В., Караваева Н.А., Руднева Е.Н., Соколов И.А., Таргульян В.О., Фридланд В.М. Новая почвенная карта СССР // Труды X международного конгресса почвоведов. 1974. Т. VIII. С. 36-43.

- Герасимова М.И., Ананко Т.В., Савицкая Н.В. Разработка подходов к введению антропогенно-измененных почв в содержание почвенной карты Российской Федерации (на примере Московской области) // Почвоведение. 2019. № 1. С. 19-30.

- Герасимова М.И., Гаврилова И.П. Автономные суглинистые почвы центральной части Калининградской области: проблемы генезиса // Почвоведение. 2005. № 1. С. 5-15.

- Герасимова М.И., Лебедева И.И., Хитров Н.Б. Развитие базовой классификации почв В.М. Фридланда в классификации почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 102. С. 5-20.

- DOI: 10.19047/0136-1694-2020-102-5-20

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.

- Жоголев А.В., Савин И.Ю. Автоматизированное обновление среднемасштабных почвенных карт // Почвоведение. 2016. № 11. С. 1319-1327.

- Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М.: Наука, 1976. 200 с.

- Иозефович Л.И. О возрасте и эволюции гидрогенных почв в связи с их использованием. М.: Сельхозгиз, 1931. 61 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена. 2004, 342 с.

- Колесниченко В.Т. Криогенные процессы и генетические особенности лесостепных почв Предбайкалья // Информ. Бюллетень СИФИБР. 1971. Вып. 9. С. 68-70.

- Конюшков Д.Е. Герасимова М.И., Ананко Т.В. Корреляция дерново-карбонатных почв на почвенной карте РСФСР масштаба 1: 2.5 млн и в системе классификации почв России // Почвоведение. 2019. № 3. С. 276-289.

- Костенков Н.М., Жарикова Е.А. Почвы прибрежной территории юго-западной части Приморья // Почвоведение. 2018. № 2. С. 141-154.

- Лебедева И.И. Новые подходы к географии черноземов Восточной Европы // География и картография почв. М.: Наука, 1993. С. 56-69.

- Лебедева И.И., Ахтырцев Б.П., Коковина Т.П., Самойлова Е.М. Черноземы умеренной фации // 100 лет генетического почвоведения. М.: Наука, 1986. С. 218-227.

- Лебедева И.И., Овечкин С.В., Семина Е.В. К вопросу о подтиповом разделении черноземов СССР // Почвы СССР. Прикладные и генетико-географические аспекты исследований. Научн. тр. Почвенного ин-та им. В.В. Докучаева. М, 1987. С. 143-152.

- Лещиков Ф.Н. Мерзлые породы Приангарья и Прибайкалья. Новосибирск: Наука, 1978. 201 с.

- Национальный атлас почв Российской Федерации / Под ред. Шобы С.А. М.: Астрель, 2011. 632 с.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Почвенная карта РСФСР масштаба 1: 2 500 000 / Под ред. В.М. Фридланда. М.: ГУГК, 1988. 16 листов.

- Почвы и почвенный покров Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал) / Отв. ред. С.В. Дёгтева, Е.М. Лаптева, Сыктывкар: ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2013. 328 с.

- Росликова В.И. Марганцево-железистые новообразования в почвах равнинных ландшафтов гумидной зоны. Владивосток: Дальнаука, 1996. 272 с.

- Росликова В.И., Рыбачук Н.А., Короткий А.М. Атлас почв юга Дальнего Востока (Приханкайская низменность). Владивосток: Дальнаука, 2010. 246 с.

- Савин И.Ю., Герасимова М.И., Лебедева И.И., Ананко Т.В., Конюшков Д.Е., Белоусова Н.И., Королюк Т.В., Шубина И.Г., Хохлов С.Ф., Шишконакова Е.А., Савицкая Н.В. О создании новой версии цифровой почвенной карты России масштаба 1: 2.5 млн // Современные проблемы изучения почвенных и земельных ресурсов. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2017. С. 23-26.

- Савин И.Ю., Столбовой В.С., Аветян С.А., Шишконакова Е.А. Карта распаханности почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2018. Вып. 94. С. 38-56.

- DOI: 10.19047/0136-1694-2018-94-38-56

- Савицкая Н.В., Ананко Т.В. Обновление почвенной карта Российской федерации масштаба 1: 2.5 млн: пойменные почвы // Современные проблемы изучения почвенных и земельных ресурсов. Сб. докл. Третьей Всероссийской открытой конференции. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2019. С. 110-114.

- Семина Е.В. Гетероморфность черноземов Средней Сибири // Почвы и почвенный покров лесной и степной зон СССР и их рациональное использование. М., 1984. С. 150-159.

- Столбовой В., Монтанарелла Л., Медведев В., Смеян Н., Шишов Л., Унгурян В., Добровольский В., Жамань М., Кинг Д., Рожков В., Савин И. Интеграция данных о почвах России, Белоруссии, Молдавии и Украины в почвенную географическую базу данных Европейского Союза // Почвоведение. 2001. № 7. С. 773-790.

- Столбовой В.С., Шеремет Б.В. Корреляция легенд почвенной карты СССР масштаба 1: 2.5 млн и почвенной карты мира ФАО // Почвоведение. 2000. № 3. C. 277-287.

- Тонконогов В.Д. Автоморфное почвообразование в тундровой и таежной зонах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2010. 287 с.

- Фридланд В.М. Об уровнях организации почвенного покрова в системе закономерностей географии // Вопросы географии. 1977. Вып. 104. С. 139-153.

- Фридланд В.М., Караваева Н.А., Руднева Е.Н., Соколов И.А., Таргульян В.О. и др. Программа Почвенной карты СССР масштаба 1: 2 500 000. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1972. 160 с.

- Черноземы СССР (Предкавказье и Кавказ). М.: Агропромиздат, 1985. 256 с.

- Goryachkin S., Stolbovoi V., Tarnocai C., Kimble J., Broll G., Jakobsen B., Montanarella L., Naumov E., Arnoldussen A., Lacelle B., Waltman S. Northern circumpolar soil database and derived soil maps in different classification systems. 17 World Congress of Soil Science. Bangkok, Thailand. Transactions. 2002. Vol. II. P. 838-919.

- Jones A., Stolbovoi V., Tarnocai C., Broll G., Spaargaren O., Montanarella L. (eds.). Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region. Europ. Commission Office Official Publ., Luxembourg, 2009. 142 p.

- Stolbovoi V.S. Soils of Russia: Correlated with the revised legend of the FAO soil map of the World and World Reference Base for soil resources. Research Report RR-00-13. International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA, Laxenburg, Austria, 2000. 112 p.

- Tarnocai C., Kimble J., Swanson D., Goryachkin S., Naumov Y.M., Stolbovoi V., Jakobsen B., Broll G., Montanarella L., Arnoldussen A., Arnalds O., Yli-Halla M. Northern Circumpolar Soils Map. Ottawa, Canada: Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, 2002.