Актуальность использования грунтовых теплотрансформаторов в Сибири

Автор: Ведрученко В. Р., Алимбаев А. А., Кадцын И. И., Петров П. В.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 7 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Выполнен полный обзор геотермальных ресурсов на территории страны, приведены актуальные аналитические данные, связанные с исследованием температуры земной коры, проведен анализ существующих типов тепловых насосов по виду передачи тепловой энергии, по источнику тепла, по виду теплоносителя и выделен наиболее эффективный из них. Приведены практические актуальные данные по исследованию геотермальных ресурсов на территории города Омска. Выполнено сравнение нормативных значений ГСОП в городах Западной Сибири. Сделаны выводы по необходимым действиям для улучшения работы геотермальных теплотрансформаторов в условиях Сибири.

Геотермальная энергия, грунтовый теплотрансформатор, теплоноситель, коллектор, нейтральная зона грунта, теплонасосная система

Короткий адрес: https://sciup.org/146282954

IDR: 146282954 | УДК: 658.264

Текст научной статьи Актуальность использования грунтовых теплотрансформаторов в Сибири

Цитирование: Ведрученко В. Р. Актуальность использования грунтовых теплотрансформаторов в Сибири / В. Р. Ведрученко, А. А. Алимбаев, И. И. Кадцын, П. В. Петров // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2024, 17(7). С. 863–877. EDN: QWOEEV проблему дефицита тепла в условиях интенсивной застройки и обеспечивает постепенный возврат вложенных средств в объекты капитального строительства.

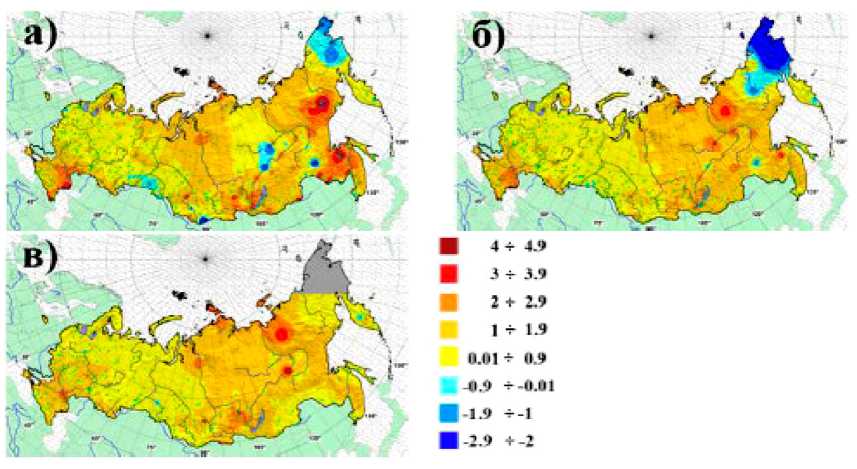

Юг Западной Сибири Российской Федерации характеризуется высокой инсоляцией и неплохим ветровым потенциалом, а также наличием большого количества альтернативного источника тепла – низкопотенциальной геотермальной энергии верхних слоев грунта. Наиболее распространенная глубина использования тепловой энергии грунтов составляет 50–100 метров вследствие того, что с увеличением длины устройства зондов возрастает толщина сжимаемой толщи грунта, приводящая к усложнению и высокой стоимости исполнения полевых монтажных работ. Графики распределения температуры верхней толщи грунта для Российской Федерации представлены на рис. 1 [1].

После выполнения анализа имеющихся опубликованных материалов определено, что амплитуда сезонных колебаний температуры грунта приближается к минимальным значениям на глубине от 6 до 12 метров [2]. С увеличением глубины наблюдается незначительное увеличение температуры, изменяемое в зависимости от региона от +1 до +8 °C [6]. На основании результатов исследований института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН [6] составлены и опубликованы средние значения температуры земной коры до 5 км (табл. 1), которые позволяют получить предварительные данные для выполнения изыскательских работ.

Сезонное изменение температуры грунта определяется нейтральной зоной грунта, являющейся максимальной глубиной влияния солнечной радиации, после прохождения которой температура грунтового массива не уменьшается [2]. Для создания системы теплоснабжения с использованием тепловой энергии грунта или термальных вод применяется тепловой насос.

0.01

41.0

о

0.01

Рис. 1. Пространственное распределение аномалий минимальной за 2022 г. температуры почвы на глубинах: а) 80 см, б) 160 см, в) 320 см. Точками показано расположение метеорологических станций. Заштрихованная область — отсутствие данных [1]

Fig. 1. Spatial distribution of anomalies of the minimum soil temperature in 2022 at depths: a) 80 cm, b) 160 cm, c) 320 cm. The dots show the location of meteorological stations. The shaded area is the absence of data [1]

– 865 –

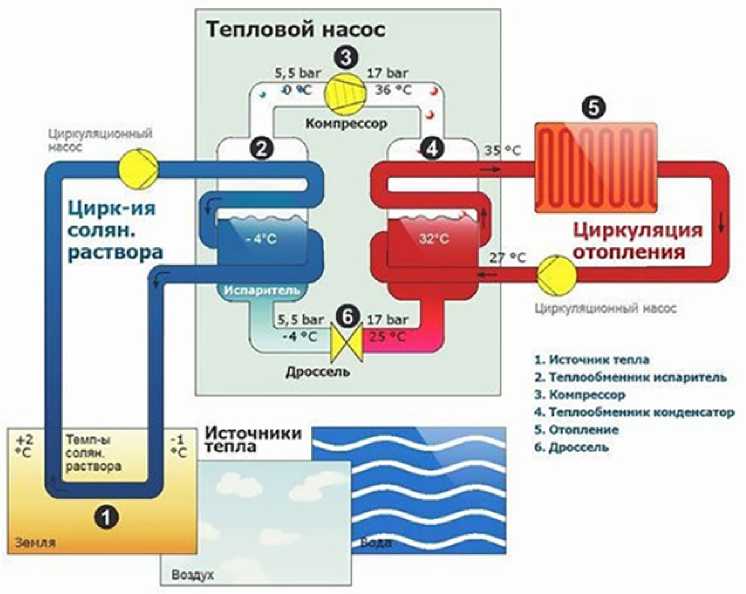

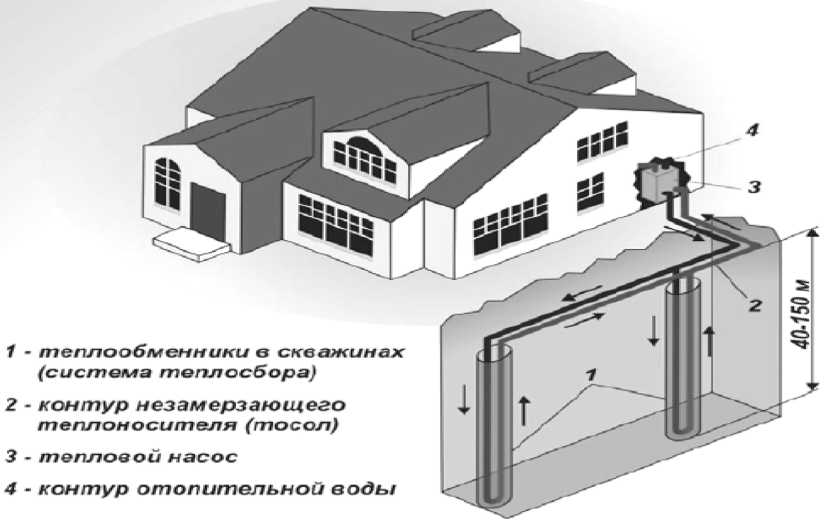

Теплотрансформатор (тепловой насос) – устройство, преобразующее низкопотенциальную тепловую энергию окружающей среды в высокопотенциальное тепло с последующей передачей его в тепловой контур или контур циркуляции горячего водоснабжения (рис. 2).

Таблица 1. Средние значения температуры земной коры (до 5 км) основных геологических структур Сибири

Table 1. Average values of the temperature of the Earth’s crust (up to 5 km) of the main geological structures of Siberia

|

№ п/п |

Геологическая структура |

Температура (°C) на глубинах, км |

||||

|

0,5 |

1 |

2 |

3 |

5 |

||

|

Платформы |

||||||

|

1 |

Западно-Сибирская |

13 |

29 |

60 |

92 |

140 |

|

2 |

Сибирская |

8 |

15 |

30 |

47 |

82 |

|

Складчатые области |

||||||

|

4 |

Алтае-Саянская |

15 |

25 |

47 |

70 |

100 |

|

5 |

Забайкальская |

11 |

22 |

42 |

62 |

100 |

|

6 |

Верхояно-Колымская |

5 |

27 |

57 |

81 |

130 |

|

7 |

Байкальская рифовая зона (без Байкала) |

16 |

27 |

50 |

73 |

115 |

|

8 |

Байкальская впадина |

20 |

75 |

75 |

110 |

150 |

Рис. 2. План-схема принципа работы теплового насоса

Fig. 2. Schematic diagram of the principle of operation of the heat pump

Отличительная черта теплового насоса состоит в том, что зимой он способен отопить дом, а летом – охладить. Кроме того, современные тепловые насосы способны обеспечить бесперебойное снабжение горячей водой. Устройство теплового насоса напоминает конструкцию кондиционера или холодильника, но имеет основное отличие: процесс охлаждения идет в обратном направлении – тепло поступает в помещение, а холод удаляется из него.

Принцип работы бытового теплового насоса основан на том, что любое тело с температурой выше абсолютного нуля обладает запасом тепловой энергии. Этот запас прямо пропорционален массе и удельной теплоемкости тела. Если обратить внимание на то, что, например, моря, океаны, подземные воды обладают огромной массой, то можно прийти к выводу, что их огромные запасы тепловой энергии можно частично использовать для отопления домов без ущерба мировой экологической обстановке.

Типы тепловых насосов

По виду передачи энергии тепловые насосы бывают двух типов:

-

1. Компрессионные.

-

2. Абсорбционные.

Основные элементы установки – это компрессор, конденсатор, расширитель и испаритель. Используется цикл сжимания-расширения теплоносителя с выделением тепла. Этот тип тепловых насосов прост, высокоэффективен и наиболее популярен.

Это тепловые насосы нового поколения, использующие в качестве рабочего тела пару абсорбент-хладон. Применение абсорбента повышает эффективность работы теплового насоса.

По источнику тепла выделяют тепловые насосы:

-

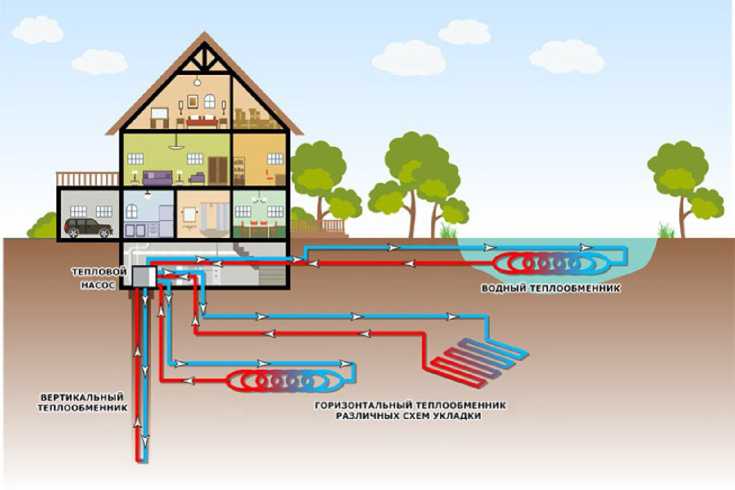

1. Геотермальные (тепловая энергия берется из грунта или воды, рис. 3).

-

2. Воздушные. Тепло извлекается из атмосферы (рис. 4).

-

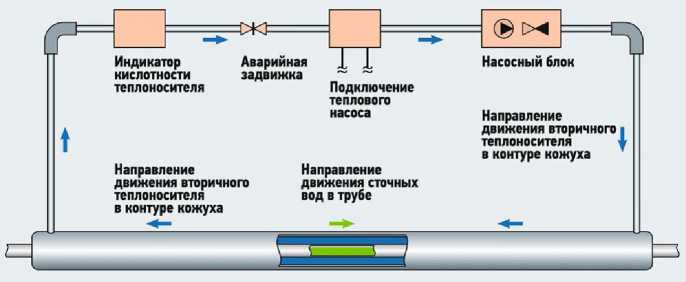

3. Использующие вторичное тепло. В качестве источника тепла используются воздух, вода, канализационные стоки (рис. 5).

Рис. 3. Геотермальный тепловой насос с использованием горизонтального коллектора

Fig. 3. Geothermal heat pump using a horizontal collector

Рис. 4. Воздушный тепловой насос

-

Fig. 4. Air Heat Pump

Рис. 5. Схема с использованием сточных вод в качестве источника тепла для теплового насоса

-

Fig. 5. A diagram using wastewater as a heat source for a heat pump

По виду теплоносителя входного/выходного контура:

-

1. Тепловые насосы «воздух-воздух». Этот вид тепловых насосов забирает тепло у более холодного воздуха, еще больше понижая его температуру, и отдает его в отапливаемое помещение.

-

2. Тепловые насосы «вода-вода». Используется тепло грунтовых вод, которое передается воде для отопления и горячего водоснабжения.

-

3. Тепловые насосы «вода-воздух». Используются зонды или скважины для воды и воздушная система отопления.

-

4. Тепловые насосы «воздух-вода». Атмосферное тепло используется для водяного отопления.

-

5. Тепловые насосы «грунт-вода». Трубы прокладываются под землей, и по ним циркулирует вода, забирающая тепло из грунта [4].

Рис. 6. Примеры различных коллекторов для теплового насоса

Fig. 6. Examples of different collectors for a heat pump

Самым эффективным вариантом использования низкопотенциальной тепловой энергии грунта являются теплонасосные станции, позволяющие одновременно обеспечивать отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование воздуха. Эти устройства проектируются и работают по двум принципиально отличающимся способам отбора геотермальной теплоты (рис. 6).

-

1. Коллекторы открытого цикла. Из озера, реки либо скважины с грунтовой водой осуществляется забор воды. Затем происходит ее подача к тепловому насосу. Жидкость передает (отбирает) тепло у насосного агрегата и отводится обратно в водоем либо в приемную грунтовую скважину на некотором удалении от точки, где был выполнен забор. Главным преимуществом открытого цикла является относительная дешевизна его устройства и возможности одновременного получения воды для бытового использования. Из недостатков можно отметить необходимость в частом обслуживании (чистке) теплообменника.

-

2. Коллекторы закрытого цикла. Используют в работе особый состав, выполняющий роль теплоносителя. Функционирование системы в этом случае основано на прокачке этого теплоносителя сквозь коллекторы, которые располагаются на дне водоема либо помещены в почву. Теплоноситель изымает энергию у воды (земли), затем возвращается и передает ее насосу. Агрегат с помощью компрессора трансформирует низкотемпературную тепловую энергию (0–5 °C) в высокотемпературную (+35…+65 °C) и распространяет тепло по дому, а охлажденный теплоноситель отправляется на повторное прохождение цикла. Главное преимущество закрытого контура – не происходит смешения и взаимодействия сред, тепло передается через стенки коллектора. Такая система практически не требует обслуживания и рассчитана на срок эксплуатации 80–100 лет.

Наиболее эффективными являются закрытые контуры с вертикальными теплообменниками, которые способны осуществлять отбор геотермальной теплоты с большой глубины. Однако их устройство имеет более высокую стоимость, чем контуры на основе горизонтальных грунтовых теплообменников при равной мощности. Контуры с горизонтальными теплообменниками требуют большую площадь, что может ограничить их использование в случае высокой плотности застройки.

Принципиальная схема автономной системы теплоснабжения на основе теплонасосной станции с закрытым контуром и вертикальными грунтовыми теплообменниками представлена на рис. 7.

В настоящее время на отечественном рынке представлено множество предложений от российских фирм, производящих теплонасосное оборудование. Анализ деятельности компаний в 2019 г., выпускающих тепловые насосы российского производства, показывает, что доля отечественных комплектующих в рассматриваемых изделиях составляет в среднем от 5 до 15 %, локально 40–60 %. Проведенное исследование показывает наличие высокого процента импортных комплектующих [2].

В связи с изменением отношения к российскому рынку со стороны европейских и американских компаний на фоне геополитических событий наличие собственных производителей значительно упрощает адаптацию систем с использованием теплотрансформаторов. Уход с рынка оборудования ведущих мировых компаний не повлияет на общую ситуацию, так как использование грунтовых теплонасосных систем (ТНС) в западносибирских регионах Российской Федерации сопряжено с геолого-климатическими условиями, существенно отличающимися от среднеевропейских. Здесь наблюдается более низкая температура грунта (например,

Рис. 7. Принципиальная схема автономной системы теплоснабжения на основе теплонасосной станции с закрытым контуром и вертикальными грунтовыми теплообменниками

Fig. 7. Schematic diagram of an autonomous heat supply system based on a heat pump station with a closed circuit and vertical ground heat exchangers до глубины 8–10 метров – 1÷9 °C вместо 10÷15 °C), а интегральные показатели отопительного периода на 1,5÷2,0 раза выше, чем в европейских странах.

В связи с высокой стоимостью выполнения теплофизических исследований грунтов на глубине 0–12 метров от уровня земли опробированных результатов (исходных данных), необходимых для выполнения расчетов и подбора теплового оборудования, в настоящее время недостаточно. Последние исследования, выполненные на территории г. Омска, были произведены следующим образом [2].

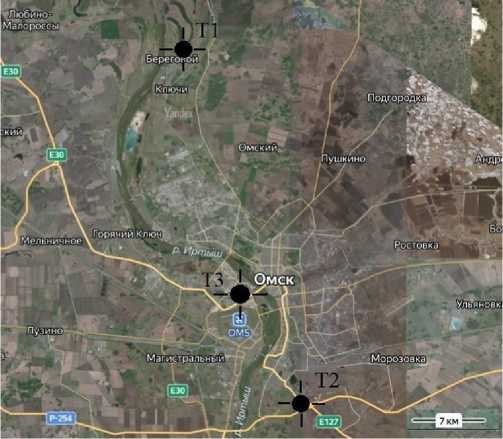

Для определения температуры грунта выполнено устройство трех термоскважин, характеристика которых представлена в табл. 2, план–схема расположения показана на рис. 8.

Термоскважины размещены в существующие скважины, выполненные при инженерногеологических изысканиях, с последующим монтажом тонкостенных обсадных полимерных труб и установкой термокосы. Данные по расположению датчиков температуры (ДТ) относительно отметки земли представлены в табл. 3.

Таблица 2. Характеристики исследуемых термометрических скважин

Table 2. Characteristics of the studied thermometric wells

|

№ скв. |

Место расположения термометрических скважин |

Диаметр скважины, м |

Глубина скважины, м |

Глубина установленных термокос, м |

|

1 |

Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Дружбы, 2 |

0,165 |

32 |

20 |

|

2 |

г.Омск, Сибирский садовод 1, ул. 3 Аллея, уч.38–39 |

0,165 |

35 |

20 |

|

3 |

г. Омск, ул. 4 Енисейская, 27 |

0,165 |

35 |

20 |

Рис. 8. План-схема разбивки термометрических скважин

Fig. 8. Layout diagram of thermometric wells

Таблица 3. Отметки расположения датчиков температуры относительно отметки земли

Table 3. Marks of the location of temperature sensors relative to the ground level

|

№ датчика температуры |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Отметка датчика температуры в скважине № 1, относительно отметки земли, м |

+0,3 |

-1,0 |

-2,5 |

-5,0 |

-7,5 |

-10,0 |

-12,5 |

-15,0 |

-17,5 |

-20,0 |

|

Отметка датчика температуры в скважине № 2, относительно отметки земли, м |

+0,3 |

-1,0 |

-2,5 |

-5,0 |

-7,5 |

-10,0 |

-12,5 |

-15,0 |

-17,5 |

-20,0 |

|

Отметка датчика температуры в скважине № 3, относительно отметки земли, м |

+0,3 |

-1,0 |

-2,5 |

-5,0 |

-7,5 |

-10,0 |

-12,5 |

-15,0 |

-17,5 |

-20,0 |

На основании записанных и апробированных результатов исследуемых территорий при помощи программы Viper 3.0.0., установленной на ПК, за зимний сезон 2020–2021, 03 января зафиксирована абсолютная минимальная температура воздуха –39,76 °C в районе скважины № 2. Определенные режимы температуры воздуха датчиков № 1, в скважинах 1–3 на отметках +0,3 м от уровня земли, при наиболее холодной пятидневки, оформлены и представлены в табл. 4.

Таблица 4. Результаты температурного режима датчиков температуры № 1 в скважинах 1–3 на отметках +0,3 м от уровня земли

Table 4. Results of the temperature regime of temperature sensors No. 1 in wells 1–3 at +0.3 m from ground level

|

№ скв. |

№ датчика температуры |

Дата замера |

Температура воздуха, °C |

Время замера, ч–мин |

Абсолютная неопределенность не более, °C |

|

1 |

1.1 |

01.01.2021 |

– 35,18 |

03–00 |

±0,17 |

|

–21,35 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

02.01.2021 |

– 36,12 |

03–00 |

±0,19 |

||

|

–22,42 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

03.01.2021 |

– 39,02 |

03–00 |

±0,23 |

||

|

–25,81 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

04.01.2021 |

– 34,76 |

03–00 |

±0,17 |

||

|

–27,07 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

05.01.2021 |

– 27,88 |

03–00 |

±0,10 |

||

|

–19,93 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

2 |

1.2 |

01.01.2021 |

– 35,81 |

03–00 |

±0,18 |

|

– 21,97 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

02.01.2021 |

– 36,89 |

03–00 |

±0,20 |

||

|

– 22,04 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

03.01.2021 |

– 39,76 |

03–00 |

±0,24 |

||

|

– 26,34 |

15–00 |

±0,10 |

Таблица 4. Продолжение

Table 4 Continued

|

№ скв. |

№ датчика температуры |

Дата замера |

Температура воздуха, °C |

Время замера, ч–мин |

Абсолютная неопределенность не более, °C |

|

04.01.2021 |

– 35,42 |

03–00 |

±0,18 |

||

|

– 27,68 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

05.01.2021 |

– 28,61 |

03–00 |

±0,10 |

||

|

– 20,72 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

3 |

1.3 |

01.01.2021 |

– 34,26 |

03–00 |

±0,16 |

|

– 20,82 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

02.01.2021 |

– 35,18 |

03–00 |

±0,17 |

||

|

– 21,04 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

03.01.2021 |

– 38,41 |

03–00 |

±0,22 |

||

|

– 24,92 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

04.01.2021 |

– 33,78 |

03–00 |

±0,15 |

||

|

– 26,37 |

15–00 |

±0,10 |

|||

|

05.01.2021 |

– 27,13 |

03–00 |

±0,10 |

||

|

– 19,16 |

15–00 |

±0,10 |

На основании произведенных исследований были сделаны выводы [2].

На основании апробации выполненных исследовательских работ грунтового массива при помощи комплекта ЛЦД-1/100–РМ с термокосой, антенной и программного обеспечения – RadioMania1.0, Viper 3.0.0 установлено:

-

1 . Средняя температура грунтового массива для г. Омска составляет – +8,6 ºС ± 0,23 °C;

Максимальная глубина влияния солнечной радиации на грунтовый массив, являющийся «Нейтральной зоной грунта», устанавливается на отметке –8,7 м от уровня земли.

Для количественной оценки характеристик отопительного периода используется ГСОП (сумма среднесуточных разностей температур внутреннего и наружного воздуха за отопительный период). Для расчета применяется следующая формула:

ГСОП = (tв – tср) × z, где tв – нормативная температура в помещении (для жилых домов равна 18 °C), tср – средняя температура за отопительный сезон, z – длительность отопительного сезона в днях (равна числу дней, когда температура находится на отметке ниже +8 °C).

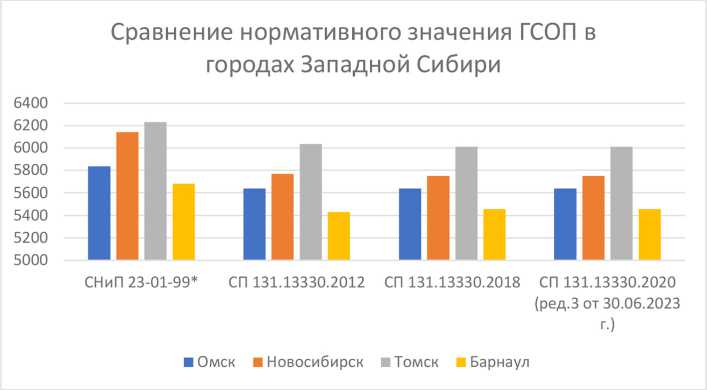

Климатические условия г. Омска характеризуются показателем ГСОП = 5637,6°с∙сут при внутренней температуре 18 °C (см. табл. 5). Это среднее значение для региона, которое оказалось немного выше среднего значения по всей России (ГСОП= 5106°с∙сут.) [5]. Если рассмотреть изменения нормативных показателей ГСОП, то можно проследить уменьшение средней продолжительности отопительного периода с каждым годом, что показывает влияние глобального потепления на наш регион (см. рис. 9).

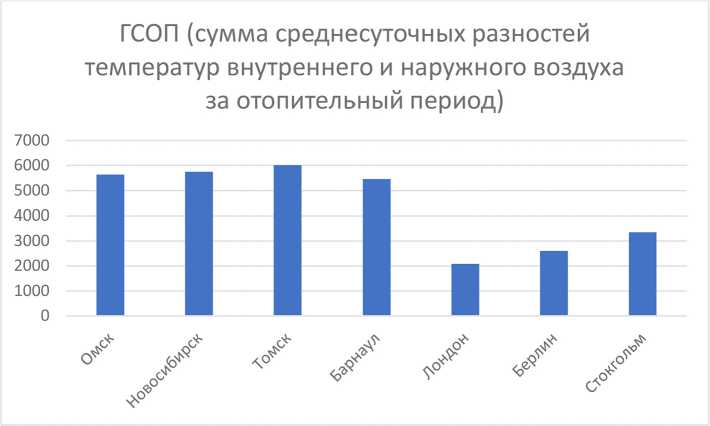

Сравнивая данные городов нашего региона с аналогичными показателями зарубежных городов, можно заметить следующее: в Лондоне ГСОП составляет 2085°с∙сут., в Берлине – 873 –

Таблица 5. Нормативные показатели ГСОП в городах Западной Сибири

Table 5. Regulatory indicators of GSOP in the cities of Western Siberia

|

СП 131.13330.2020 (ред. 3 от 30.06.2023 г.) |

Средняя суточная температура воздуха за отопительный период, °C |

Нормативная температура внутри помещений, °C |

Продолжительность отопительного периода, сут. |

ГСОП (сумма среднесуточных разностей температур внутреннего и наружного воздуха за отопительный период) |

|

Омск |

-8,1 |

18 |

216 |

5637,6 |

|

Новосибирск |

-7,9 |

18 |

222 |

5749,8 |

|

Томск |

-7,8 |

18 |

233 |

6011,4 |

|

Барнаул |

-7,5 |

18 |

214 |

5457 |

Рис. 9. Сравнение нормативного значения ГСОП в городах Западной Сибири

Fig. 9. Comparison of the regulatory value of the GSOP in the cities of Western Siberia

2604°с∙сут., в Стокгольме 3345°с∙сут. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что характеристика отопительн2ого периода в Омской области на 60 % выше, чем в Стокгольме, одном из самых северных европейских городов. А по сравнению с Берлином показатель характеристики отопительного периода в нашем регионе превышает показатель в 2 раза (см. рис. 10).

Проанализировав и сравнив исходные данные для использования геотермальных тепловых насосов в зарубежных странах и Западной Сибири, можно сделать вывод, что для местных условий необходимо увеличить суммарную годовую теплопроизводительность отопительной системы в соотношении не менее 1,62 к показателю Норвегии и на 2 к показателю Германии. Кроме того, также требуется увеличение установленной мощности теплонасосной системы, которая зависит от температуры наиболее холодной пятидневки.

В связи с малой изученностью грунтового массива, высокой стоимостью исследований и огромной трудоемкостью внедрение подобных проектов в Западной и Восточной Сибири потребует дополнительных разработок для усовершенствования параметров грунтовых теплообменников и всей системы автономного теплоснабжения, основанной на теплонасосных стан- – 874 –

Рис. 10. Сравнение ГСОП в городах Западной Сибири и европейских городах

Fig. 10. Comparison of GSOP in cities of Western Siberia and European cities циях. Эти исследования должны учитывать реальные геолого-климатические и экономикоценовые условия, характерные для различных регионов Сибири.

Для продвижения исследований в области грунтовых теплотрансформаторов имеются наиболее актуальные инженерные и технические вопросы, требующие изучения, совершенствования и улучшения существующих решений:

-

• разработать систему региональной оценки энергоресурсов и ранжирования потенциалов геотермальной теплоты с учетом реальных геолого-климатических условий;

-

• усовершенствовать форму, материал, конструкцию грунтовых теплообменников и других элементов системы теплоснабжения применительно к условиям Сибири;

-

• разработать прикладную компьютерную программу на основе физико-математической модели теплопереноса в приповерхностном слое грунта с теплообменниками различных размеров, форм и направлений заложения с учетом влияния нейтральной зоны грунта;

-

• исследовать способ периодического включения и отключения одного из параллельно установленных рабочих коллекторов для естественной регенерации соответствующей зоны грунта, откуда происходит отбор тепла;

-

• исследовать дополнительные источники энергии, например, техногенного происхождения, такие как тепловые выбросы приточно-вытяжной вентиляции;

-

• исследовать использование холода, накопленного в грунте в течение отопительного сезона, для прямого охлаждения помещений из скважин в летний период;

-

• исследовать различные варианты тепловой поддержки с помощью других возобновляемых источников энергии, например, получение теплоты для горячего водоснабжения с помощью солнечных коллекторов.

Выводы по результатам изучения актуальности использования грунтовых теплотрансформаторов в Сибири

На основании сравнительного анализа имеющихся данных в открытых источниках установлено:

-

1. Длительность отопительного периода уменьшается с каждым годом из-за глобального потепления, что увеличивает актуальность внедрения разработок в области грунтовых тепло-трансформаторов.

-

2. Сравнение теплопроизводительности отопительной системы в европейских странах и Сибири доказывает необходимость усовершенствования уже существующих решений в данной области, а также актуальность дальнейшего исследования грунтового массива на предмет определения достоверных (фактических) температурных режимов, необходимых для использования в тепловых расчетах системы отопления зданий и сооружений, использующих возобновляемые источники тепловой энергии грунта.

Список литературы Актуальность использования грунтовых теплотрансформаторов в Сибири

- Коллектив НИУ Росгидромета. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2022 год [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://meteoinfo.ru/images/media/climate/rus-clim-annual-report.pdf [The staff of the National Research University of Roshydromet. Report on the peculiarities of the climate in the territory of the Russian Federation for 2022 [Electronic resource] – Access: https://meteoinfo.ru/images/media/climate/rus-clim-annual-report.pdf/].

- Кадцын И. И. Исследование теплофизических характеристик грунтов города Омска для проектирования геотермальных зондов. Известия Транссиба, 2020. 3(43). 128–139 [Kadtsyn I. I. Investigation of the thermophysical characteristics of the soils of the city of Omsk for the design of geothermal probes. Izvestiya Transsib, 2020. 3(43). 128–139 (In Rus.)].

- ФГБУ «Гидроспецгеология. Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Российской Федерации в 2021 году [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://geomonitoring.ru/inform_product_ib.html [Federal State Budgetary Institution “Hydrospetsgeology. Newsletter on the state of the subsoil in the territory of the Russian Federation in 2021 [Electronic resource] – Access: https://geomonitoring.ru/inform_product_ib.html].

- Катина Ю. Д. Тепловые насосы: виды, устройство, применение, Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2020. 1(41). 66–71 [Heat pumps: types, device, application, Mechanical engineering and life safety, 2020. 1(41). 66–71 (In Rus.)].

- Обзор данных Свода правил «Строительная климатология» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://isguru.ru/stati/otoplenie/5371-obzor-dannyh-svoda-pravil-stroitel [Review of the data of the Code of Rules “Building Climatology” [Electronic resource] – Access: https://isguru.ru/stati/otoplenie/5371-obzor-dannyh-svoda-pravil-stroitel].

- Дучков А. Д. Тепловой поток Сибири [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docplayer.com/35447429-Teplovoy-potok-sibiri.html [Duchkov, A. D. Heat flow of Siberia [Electronic resource] – Access: https://docplayer.com/35447429-Teplovoy-potok-sibiri.html].

- Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899“Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации” [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://base.garant.ru/55171684[Decree of the President of the Russian Federation No. 899 dated July 7, 2011 “On approval of priority directions for the development of science, technology and technology in the Russian Federation and the list of critical technologies of the Russian Federation” [Electronic resource] – Access: https://base.garant.ru/55171684].

- Указ Президента РФ от 16 декабря 2015 г. N 623 “О Национальном центре развития технологий и базовых элементов робототехники” [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://base.garant.ru/71280896 [Decree of the President of the Russian Federation No. 623 dated December 16, 2015 “On the National Center for the Development of Technologies and Basic Elements of Robotics” [Electronic resource] – Access: https://base.garant.ru/71280896/].

- Шилкин Н. В. Системы отопления на базе теплонасосных установок. Подмосковный опыт, Сантехника № 4, 2012. 16–23 [Shilkin N. V. Heating systems based on heat pump installations. Moscow region experience, Plumbing No.4, 2012. 16–23 (In Rus.)].

- Гашо Е. Г. Тепловые насосы в современной промышленности и коммунальной инфраструктуре: Информационно-методическое пособие. Изд-во «Перо», 2016. 48–49, 58–59 [Gasho E. G. Information and methodological guide. Heat pumps in modern industry and municipal infrastructure, Pero Publishing House, 2016. 48–49, 58–59 (In Rus.)].

- Орлов В. П. Западная Сибирь, геология и полезные ископаемые России, Том 2. СПб.: ВСЕГЕИ, 2000. 477 [Orlov V. P. Western Siberia, Geology and minerals of Russia, Volume 2. St. Petersburg: VSEGEI, 2000. 477 (In Rus.)].

- Дучков А. Д. Каталог данных по тепловому потоку Сибири. Новосибирск: ИГиГСОАНСССР, 1985. 82 [Duchkov, A. D. Catalog of data on the heat flow of Siberia. Novosibirsk: IGiGSOANSSSR, 1985. 82 (In Rus.)].

- Смирнов Я. Б., Кутас Р. И., Щукин Ю. К. Геотермическая карта Северной Евразии М 1:5 000 000. М.: ГИНАНСССР, 1986 [Smirnov, Ya.B., Kutas R. I., Shchukin Yu. K. Geothermal map of Northern Eurasia M 1:5 000 000 M.: GIN of the USSR Academy of Sciences, 1986 (In Rus.)].

- Балобаев В. Т. Геотермия мерзлой зоны литосферы севера Азии. Новосибирск: Наука, 1991.194 [Balobaev V. T. Geothermy of the frozen zone of the lithosphere of the North of Asia. Novosibirsk: Nauka, 1991. 194 (In Rus.)].

- Васильев Г. П., Шилкин Н. В. Геотермальные теплонасосные системы теплоснабжения и эффективность их применения в климатических условиях России, М.: АВОК, 2003. 2, 52–60 [Vasiliev G. P., Shilkin N. V. Geothermal heat pump heat supply systems and the effectiveness of their application in climatic conditions of Russia, Moscow. AVOK, 2003. 2, 52–60 (In Rus.)].