Актуальные аспекты разработки и реализации целевых программ социально-экономического развития региона

Автор: Максимова И.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегии, программы и проекты модернизации хозяйственной системы южного макрорегиона

Статья в выпуске: 2 (2), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы совершенствования практики управления разработкой и реализацией комплексных целевых программ социально-экономического развития в регионе. Раскрывается актуальность программно-целевого метода планирования, причины его низкой результативности. Приводятся рекомендации по совершенствованию практики разработки и реализации комплексных целевых программ.

Региональное планирование, программы социально-экономического развития, управление разработкой и реализацией программ социально-экономичесекого развития

Короткий адрес: https://sciup.org/149130930

IDR: 149130930 | УДК: 332.021.8

Текст научной статьи Актуальные аспекты разработки и реализации целевых программ социально-экономического развития региона

Наиболее эффективным средством решения проблем в рамках достижения стратегических целей социально-экономического развития в регионе выступает реализация комплексных целевых программ. Программно-целевой метод управления позволяет осуществить эффективное соединение целей со средствами их достижения, включая механизмы государственного регулирования. Неслучайно поэтому программно-целевое планирование широко используется в странах с рыночной экономикой (см. об этом: [6 — 8]).

Среди преимуществ программно-целевого метода планирования исследователи выделяют: индикативный характер программ, сроки реализации которых находятся в прямой зависимости от обеспеченности программ необходимыми материальными и финансовыми ресурсами; системный характер основных целей и задач программ по решению сложных комплексных (межотраслевых и межрегиональных) проблем развития экономики и социальной сферы региона различного таксономического уровня; способность концентрировать ограниченные материальные и финансовые ресурсы на решении принципиально новых вопросов социально-экономического развития региона, от которых зависит поступательное развитие экономики и рост уровня жизни населения, возможность привлечения внебюджетных средств, что позволяет привлечь значительные финансовые ресурсы, обеспечить сочетание управления развитием экономики и социальной сферы, проведение общественного контроля при формировании целей и задач программного развития и использования финансовых ресурсов (экспертиза, формирование межведомственных комиссий по их реализации и прочее) [5, с. 42; 6; 7; 11, с. 24].

Особое значение программно-целевой метод управления приобретает в условиях кризиса экономики. Кризисные явления вызывают необходимость коренного изменения структуры хозяйства, резкой активизации инновационной деятельности. Для выхода из кризиса особое значение имеет антиинерционный по- тенциал программного метода, его способность мобилизовать ресурсы на решение таких проблем, которые еще не вошли в структуру интересов сложившихся звеньев экономики и поэтому не могут быть решены в рамках их традиционного функционирования.

Однако наряду с явными преимуществами программно-целевого метода достаточно часто отмечается низкая эффективность целевых программ. Об этом, в частности, может свидетельствовать чрезмерное их количество. Например, в 2001 г. в стране было около 130 целевых программ. В настоящее время их количество выросло в десятки раз. Только в Волгоградской области в настоящее время реализуется 15 федеральных целевых программ. Кроме федеральных, действуют 27 областных целевых программ, утвержденных законами Волгоградской области [3]. Но многие из программ до конца не реализованы.

Среди основных причин низкого качества целевых программ исследователями выделяются следующие:

-

— государственное управление экономикой отождествляется с советской системой управления;

-

— цели федеральных и региональных программ, как правило, шире, чем получение максимума прибыли, поэтому любая из них может быть отвергнута как не удовлетворяющая по критерию коммерческой эффективности;

-

— недостаточный объем финансирования федеральных и региональных программ;

-

— наличие в программах существенных недостатков организационного и методического характера (в некоторых разработках нет концептуального подхода, нередко путаются задачи и цели, зачастую не увязаны показатели подпрограммы, не определяется способ координации деятельности всех исполнителей, нет системы универсальных сквозных характеристик показателей результативности программ и др.);

-

— программы ориентируются на административные методы управления, в них, как правило, отсутствует поиск и реализация новых, рыночных механизмов [1, с. 34 — 42; 5; 8; 10].

Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ в нашей стране регламентируется двумя основными документами: Федеральным законом РФ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» (закон РФ от 09.07.1999 № 159-ФЗ) и «Правилами разработки и реализации Федеральных целевых программ, в осуществлении которых участвует РФ» (редакция, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 25.12.2004 № 842). Порядок разработки целевых региональных программ регламентируется администрациями субъектов РФ.

Вместе с тем нормативные документы не предусматривают построение и соблюдение алгоритма разработки и утверждения федеральных и региональных планов. В результате это приводит к нарушению принципов преемственности и согласованности в планировании социально-экономического развития. Например, «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов РФ» была утверждена и принята к реализации в декабре 2005 г., «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ» — в ноябре 2008 г., концепции стратегии социально-экономического развития различных регионов РФ - в период с 2005 по 2010 год. Разработка и утверждение федеральных и региональных целевых программ также отличается несогласованностью и носит перманентный характер, опережая или следуя за процедурой разработки и утверждения концепции стратегии развития РФ и регионов страны. Таким образом, это позволяет сделать вывод, что процесс разработки целевых программ развития регионов не выступает продолжением процесса разработки стратегий развития на региональном и федеральном уровнях управления [10].

Существенным недостатком, по мнению автора, выступает тот факт, что порядок разработки и реализации целевых программ в регионах сильно разнится. Так, например, инициаторами разработки программ по разным вариантам могут выступать: губернатор региона (например, Томская область); глава администрации и областная дума (например, Волгоградская область); исполнительные органы государственной власти (например, Забайкальский край); исполнительные органы, а также любые юридические и физические лица (например, Кировская область); органы законодательной, исполнительной власти, органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов государственной власти, общественные организации, юридические и физические лица (например, Пензенская область).

На втором этапе (отбора проблем) предложения о разработке программы с перечнем входящих в нее подпрограмм, при наличии таковых, рассматриваются уполномоченным исполнительным органом субъекта Федерации. В некоторых случаях необходимость программ согласовывается целым рядом комитетов (министерств) и комиссий. Например, в Забайкальском крае проект согласовывается с Министерством экономического развития Забайкальского края, Министерством финансов Забайкальского края и Министерством территориального развития Забайкальского края и так далее. Как правило, в нормативных документах не регламентируются сроки согласования, что может значительно растянуть этот процесс во времени.

На третьем этапе (формирование программ, их экспертиза и утверждение) разработанный органом исполнительной власти вариант рассматривается компетентными органами. Процедура рассмотрения включает обязательный перечень критериев, среди которых наиболее часто используются: критерии выделения проблем для решения программным методом, критерии оценки содержания (обязательных разделов), критерии оценки результатов программы. При этом набор и перечень критериев значительно варьируется. Большее количество критериев характеризуется качественными признаками, не имеющими градации. Проведение экспертизы чаще всего предполагает рассмотрение программы несколькими структурными подразделениями, осуществляющими управление экономикой (экономическим развитием), территориальным развитием, управление инновациями, управление наукой, а также казначейством, а в некоторых случаях — консультативным советом.

После процедур разработки и согласования целевая программа утверждается администрацией (правительством) субъекта Федерации. На этапе управления реализацией утвержденных программ процедуры, связанные с промежуточной оценкой их выполнения, осуществляет одно или несколько структурных подразделений, отвечающих за реализацию проекта. Как правило, это комитеты по экономике, которые делают соответствующее заключение для представления результатов контроля на утверждение органу, принявшему решение о реализации проекта. Периодичность промежуточного контроля — ежеквартальная, реже — годовая. По итогам хода выполнения проекта принимается один из вариантов решения: продолжить реализацию программы; внести изменения в программу; досрочно прекратить реализацию программы; признать реализацию программы завершенной. Цель последнего этапа — проведение оценки результатов программы.

Анализ нормативных документов и практики разработки целевых программ позволяет сделать вывод о том, что актуальными направлениями в совершенствовании практики разработки целевых программ выступают: изменение концептуального подхода к организации процесса социально-экономического планирования в РФ; уточнение процедуры проектирования целевых программ, реализуемых в регионе; совершенствование управления разработкой и реализацией программ социально-экономичес кого развития. В рамках первого направления автор обращает внимание на необходимость упорядочивания процесса планирования социально-экономического развития в РФ. Целевые комплексные программы - важнейшее средство реализации экономической политики государства, активного воздействия на его социальноэкономическое развитие, выступающее составной частью системы планирования в РФ, логическим продолжением стратегии социально-экономического развития страны.

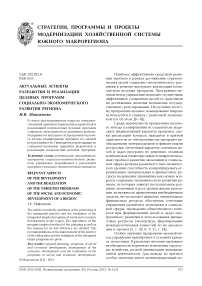

В принципиальной схеме процесса планирования автор предлагает выделить четыре основных этапа. На первом этапе в масштабах всей страны необходимо сформировать концепции стратегий социально-экономического развития регионов РФ. На следующем этапе - разработать проекты региональных программ социально-экономического развития. На третьем этапе — целевые федеральные программы социально-экономического развития. На завершающем этапе должна быть разработана и утверждена концепция стратегии социально-экономического развития страны (см. рис. 1).

По мнению автора, в отличие от традиционной предлагаемая схема обеспечивает преемственность планов и ориентированность на конечный результат. Концепция стратегии развития страны в этом случае не является пустой декларацией заявленных целей, а отражает реальные преобразования, необходимые для развития регионов.

На примере Волгоградской области неоспоримыми приоритетами развития региона выступают: повышение диверсифицикации экономики, рост производства в промышленности и сельском хозяйстве на основе инновационных преобразований, совершенствование распределения и продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение экологической ситуации, развитие жилищного строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Как следует из перечня комплексных целевых программ, которые реализуются в Волгоградской области, в настоящее время в регионе решаются многие из перечисленных задач в рамках программ как экономического, так и социального характера. В частности, на федеральном уровне реализуются программы, предусматривающие развитие в Волгоградской области инновационной деятельности, формирование национальной технологической базы, развитие в регионе дорожного хозяйства, водного и воздушного транспорта, развитие малого предпринимательства, строительство и реконструкцию сооружений по очистке воды, многообраз-

Рис. 1. Последовательность разработки федеральных и региональных планов социально-экономического развития

Примечание. Составлено автором.

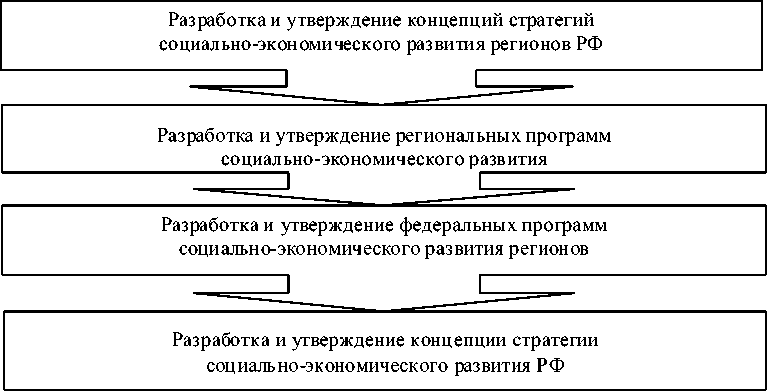

Региональные задачи социально-экономического развития, требующие решения

Характер программ

Рис. 2. Развитие программ в рамках задач, требующих решения проблем социально-экономического развития в Волгоградской области

Примечание. Составлено автором.

ные социальные программы по развитию образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В то же время из сопоставления существующих программ с выделенными задачами социально-экономического развития видно, что в регионе отсутствуют программы развития отдельных отраслей промышленности, программы по совершенствованию системы распреде ления и продвижения продукции региональных производителей, строительству сооружений по очистке и улавливанию вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников. По этим направлениям необходимо дальнейшее экономическое обоснование актуальности решения указанных проблем программным методом (см. рис. 2). При

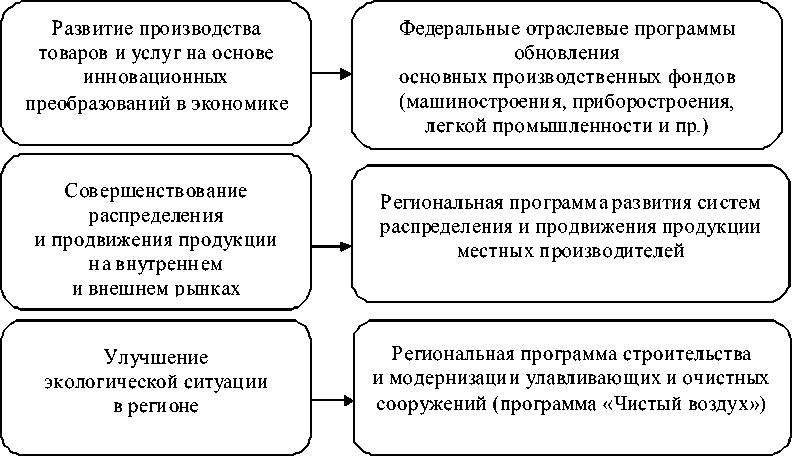

Региональные программы, реализуемые в регионе

Развитие региональных подпрограмм

Рис. 3. Развитие подпрограмм в рамках задач, требующих решения проблем социально-экономического развития в Волгоградской области

Примечание. Составлено автором.

этом такое направление, как развитие отдельных отраслей промышленности, очевидно, требует участия федерального центра, что обусловлено необходимостью значительных финансовых вложений, использования комплексного подхода в решении проблем всей отрасли независимо от месторасположения предприятий.

Кроме того, для устранения слабых сторон в развитии рыночного потенциала региона, по-видимому, необходима разработка подпрограммы развития малого предпринимательства по переработке сельскохозяйственного сырья в сельской местности и подпрограммы развития малого предпринимательства в розничной торговле (см. рис. 3).

Другая проблема связана с уточнением процедуры проектирования целевых региональных программ. В принципиальной схеме процесса планирования региональных программ автор предлагает выделить 10 основных этапов:

-

1. Определение функционального назначения.

-

2. Выбор уровня решения проблемы (статуса программ).

-

3. Обоснование сроков и этапов реализации.

-

4. Выбор методов управления программами.

-

5. Определение исполнителей.

-

6. Определение ресурсов и выбор источников финансирования.

-

7. Прогноз социальной и экономической эффективности.

-

8. Проведение экспертизы.

-

9. Доработка параметров.

-

10. Утверждение.

Данная схема из 10 этапов включает все необходимые стадии, начиная с определения функционального назначения программы и за канчивая ее утверждением. Использование предложенной схемы во всех субъектах РФ, по мнению автора, будет способствовать упорядочиванию процедур и синхронизации сроков разработки стратегической концепции и целевых программ социально-экономического развития в субъектах РФ.

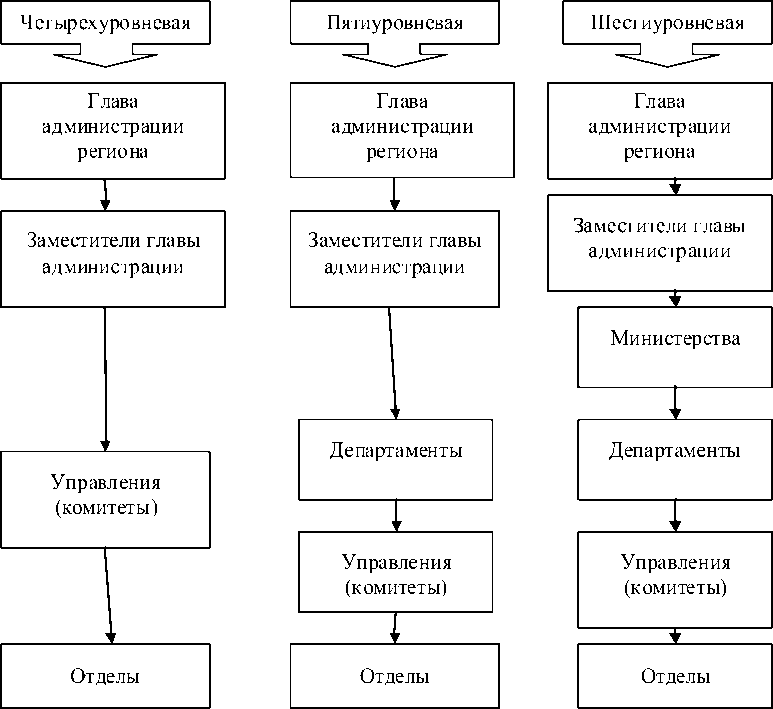

Важным условием эффективности планирования социально-экономического развития в регионе выступает построение структуры управления процессом планирования. Как показывает анализ организационных структур региональных администраций, в настоящее время среди вариантов организационного построения региональных администраций могут встречаться четырех-, пяти- и шестиуровневые системы управления (см. рис. 4).

Кроме отличий в количестве уровней управления, структуры также крайне неоднородны по принципу организационного построения. Между тем научных исследований, которые посвящены выработке оптимальных решений в этой сфере, крайне мало. В теории управления и в теории организации специфика организационных структур региональных администраций практически не рассматривается. В многочисленных работах по проблемам регионального управления внимание концентрируется, как правило, на разграничении полномочий и взаимоотношениях между представительным органом и администрацией. В лучшем случае излагаются возможные типы построения организационных структур администраций: линейно-функциональные, программно-функциональные, проектно-матричные и штабные [2; 4].

Анализ практики организационного построения региональных администраций показал,

Рис. 4. Варианты уровней в построении организационной структуры управления региональных администраций Примечание. Составлено автором.

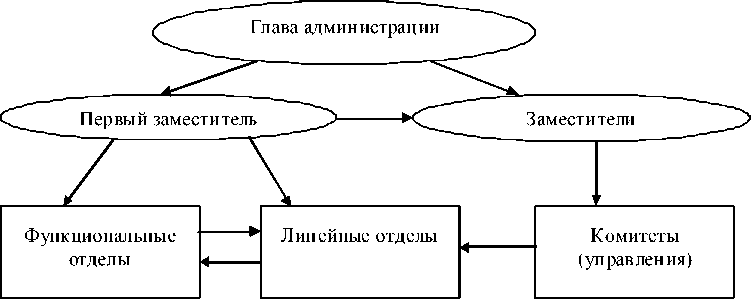

что наиболее распространенным вариантом выступает линейно-функциональная структура. Линейные отделы несут ответственность за работу определенной отрасли хозяйства и отвечают за оказание услуг населению. Данные структурные подразделения линейно подчиняются комитетам или управлениям. Среди функциональных отделов выделяются различные вспомогательные или управленческие службы: юридические, кадровые, информационные и другие. Иногда их называют подразделениями общей компетенции. Осуществление ряда действий линейных подразделений требует согласования с функциональными, то есть их взаимодействие происходит по принципу матрицы. Однако подобные структуры, по мнению многих исследователей, малоэффективны, так как слабо ориентированы на оперативное решение социально-экономических проблем. Вот почему пока еще в немногих администрациях появились принципиально новые программно целевые или программно-ориентированные структурные подразделения, задачей которых является не исполнение той или иной функции, а достижение определенной цели долгосрочного, среднесрочного или краткосрочного характера. Отличием таких подразделений выступает создание временных и действующих на постоянной основе структур, работающих над выполнением проектов. В случае ориентации на долгосрочные цели создается отдел (департамент) стратегического развития или комиссия по разработке и реализации регионального плана развития (см. рис. 5).

Безусловно, создание проектно-матричных структур обеспечивает более полную реализацию функции стратегического управления регионом. В то же время концепция стратегического управления в этом случае интегрирована в управление регионом не полностью, так как данная структура (иногда временно существующая) выступает равноправной наряду с дру-

В-1 Комиссия по стратегическому развитию

В-2

Отдел стратегического развития

Рис. 5. Традиционная проектно-матричная структура Примечание. Составлено автором по: [4] .

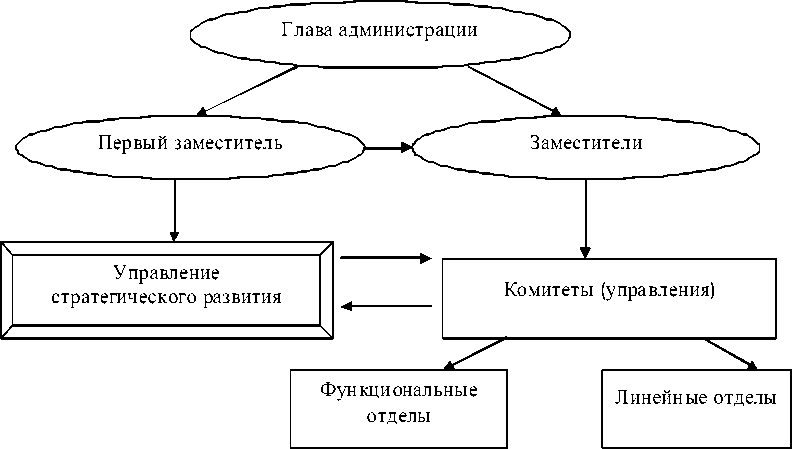

Рис. 6. Модифицированная проектно-матричная структура Примечание. Составлено автором.

гими линейными и функциональными подразделениями администрации [6].

В целях более полной реализации концепции стратегического управления и планирования автор предлагает использовать модифицированную проектно-матричную структуру. В отличие от традиционной структуры, где проектный отдел (управление) является равноправным по отношению к другим линейным и функциональным подразделениям, в предложенной автором структуре управление стратегического развития выступает главным подразделением. В этом случае управление стратегического развития возглавляет первый заместитель главы администрации региона (рис. 6).

Создание структуры администрации, в составе которой выделяется управление стратегического развития, выступающее главным подразделением, будет способствовать: повышению интеграции в управление регионом стратегической концепции управления, увеличению гибкости организации, более оперативному реагированию на факторы внешнего окружения, сокращению численности работников за счет упорядочения функций традиционных отделов.

Список литературы Актуальные аспекты разработки и реализации целевых программ социально-экономического развития региона

- Адамеску, А. Региональные программы: перспективные вопросы/А. Адамеску, В. Кистанов//Экономист. -2007. -№ 3. -С. 34-42.

- Алексеев, О. Реорганизация структуры городского управления/О. Алексеев, П. Лапшев, А. Штерман. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.metal-profi.ru/library/strategicheskoe_ypr.htm (дата обращения: 13.07.2013). -Загл. с экрана.

- Аналитический материал администрации Волгоградской области/Официальный сайт администрации Волгоградской области. -Электрон. дан. -Режим доступа: http://www.volganet.ru/irj/avo.html (дата обращения: 23.08.2013). -Загл. с экрана.

- Бабун, Р. Организационные структуры администраций/Р. Бабун, Е. Старченко. -Электрон. дан. -Режим доступа: http://emsu.ru/um/view.asp?c =1422&p=1 (дата обращения: 12.09.2013). -Загл. с экрана.

- Митрофанова, И. В. Стратегическое программирование развития макрорегиона/И. В. Митрофанова. -Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009. -528 с.

- Митрофанова, И. В. Программно-целевой подход к управлению территорией/И. В. Митрофанова//Региональная экономика: теория и практика. -2006. -№ 6. -С. 32-38.

- Митрофанова, И. В. Федеральные целевые программы межрегионального класса как инструмент управления макрорегионом: реалии и перспективы модернизации/И. В. Митрофанова//Региональная экономика: теория и практика. -2007. -№ 3. -С. 2-14.

- Митрофанова, И. В. Совершенствование технологии стратегического программирования развития Южного макрорегиона/И. В. Митрофанова//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2009. -№ 9. -С. 51-60.

- Митрофанова, И. В. Анализ и перспективы модернизации правовой базы стратегического программирования территориального развития/И. В. Митрофанова, С. А. Чаркин//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. -2011.-Т. 4, № 1. -С. 16-29.

- Никулина, И. Е. Оценка эффективности программы социально-экономического развития региона/И. Е. Никулина, И. В. Хомчненко//Региональная экономика: теория и практика. -2010. -№ 8. -С. 3-14.

- Целевые программы развития регионов: Рекомендации по совершенствованию разработки, финансирования и реализации/В. Я. Любовный, И. Ф. Зайцев, А. Б. Воякина [и др.]; отв. ред.: В. Я. Любовный; Моск. обществ. науч. фонд, Ин-т макроэкон. исслед. (ГУ ИМЭИ при Минэкономики России). -М., 2000. -122 с.