Актуальные проблемы адаптации спортсменов к напряженным тренировочно-соревновательным воздействиям в спорте высоких и высших достижений

Автор: Эрлих В.В., Исаев А.П., Романов Ю.Н., Епишев В.В., Корольков В.В., Хусаинова Ю.Б.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 3 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проблема адаптации, акклиматизации, реакклиматизации составляют основу переходных и перестроечных, перераспределительных процессов в системах кровообращения, дыхания, гуморально-гормональных, ферментативных изменений, нейромоторных регуляций. Требуют специального изучения состава тела, ферментативных влияний, статокинетической устойчивости, интеграций обменных процессов симватных энергообеспечению, микро- и макроэлементным воздействиям, газообмену и тканевой кислородтранспортной функции. Потребление кислорода, энергообеспечение являются одними из важных функций активной мезенхимы для поддержания гомеостаза и физической работоспособности, тренированности, адаптоспособности. Ключевое внимание уделяется церебральному кровотоку и электрической активности мозга. Скрининговые исследования позволяют своевременно корректировать функциональные и метаболические состояния динамичного гомеостаза и физической работоспособности, обеспечивающие высокую спортивную результативность. Интерпретация полученных данных проводилась с теоретических и концептуальных положений А.К. Гайтона, Даниэла Дж. Амена, К. Вассермана.

Адаптация, акклиматизация, фазы переходные, перестроечные процессы, нейромоторная регуляция, скрининг, мониторирование, виды обмена, кровоток, система крови, энзимы, спектральный анализ кровообращения, жировая масса, мышечная масса, сегментарный состав тела

Короткий адрес: https://sciup.org/147153143

IDR: 147153143 | УДК: 796.015

Текст научной статьи Актуальные проблемы адаптации спортсменов к напряженным тренировочно-соревновательным воздействиям в спорте высоких и высших достижений

Использовалась диагностическая аппаратура центра оперативной оценки состояния человека: Tanita – прибор для оценки состава тела (Япония), стабилометрическая установка для оценки стато-кинетической устойчивости (Россия); диагностирующая эргоспирометрическая установка Schiller для комплексной оценки спирометрических и электрокардиографических показателей при дозированном велоэргометрическом обследовании физической работоспособности (Швейцария), телеметрическая система «Оксикон Мобайл» (ФРГ), анализатор мочи (Германия), неинвазивный анализатор крови системного и органного кровотока, ферментов, гормонов, транспорта О 2 , СО 2 , показателей ЭКГ, оксигенации (Киев, Украина), диагностирующая система Марг 10-01 Микролюкс для спектрального анализа кардиогемодинамики.

Проводились скрининговые обследования спортсменов циклических видов спорта (лыжные гонки, бег на средние дистанции, плавание, гребля), спортивной борьбы, кикбоксинга, тяжелой атлетики с выводом полученных данных и результатов соревновательной деятельности на суперкомпьютер. Обследовано более 700 спортсменов, получен огромный массив данных, требующих обработки, классификации, оценки морфологического статуса, физико-биохимических, создания портретных карт школ по видам спорта и специализации. Создание системы интеллектуального анализа данных физиологических исследований в спорте высших достижений [2].

Измерение состава тела выявило специфические особенности по видам спорта, весовым категориям, гендерные, сезонные особенности. Проведена дифференциация развития мышечной (ММ) и жировой (ЖМ) массы. Общая масса характеризует интегральные тотальные значения, но не дает возможности оценивать реальные сдвиги в организме спортсменов под воздействием двигательных действий (ДД) тренировочно-соревновательного характера.

Реальные изменения отражаются в динамике и уровне развития ММ и ЖМ, которые указывают на активность белкового синтеза и энергообмена, являясь индикатором адаптивно-компенсаторных сдвигов на всех уровнях организма. Любые снижения ММ указывают на недостаток энергоресурсов в организме спортсмена, недовосстановление, угнетение процессов синтеза белка. Увеличение ЖМ свидетельствует о снижении: процессов липолиза, совокупного объема биоэнергетики, физической работоспособности и способности к восстановлению. Повышенный уровень ЖМ указывает на снижение общего энергетического потенциала, уровня общей выносливости, низкую готовность организма к выполнению БТН.

Исследование проведено в конце подготовительного периода на системном анализаторе (Киев, Украина).

Результаты исследования и их обсуждение. Низкое содержание жира в составе тела спортсменов высокой квалификации, тренирующих выносливость, связано с повышенной возможностью их организма утилизировать СЖК, что детерминирует взаимосвязи скорости их окисления и возрастание МПК.

Из числа полученных корреляций физиологический интерес представляют МПК - активная масса тела (г = 0,66; p < 0,001), МПК - мышечная масса (г = 0,61; p < 0,001), МПК - жир % (г = 0,62; p < 0,001), работа сердца (Дж) - СЖК, (г = 0,64; p < 0,001); индекс тканевой экстракции кислорода -активная масса тела (г = 0,66; p < 0,001); липопротеиды высокой плотности МПК (г = 0,59; p < 0,001); концентрации мочевины и МПК (г = -0,59; p < 0,001); значений общего билирубина и креа-тинкиназы мышц (г = 0,62; p < 0,001).

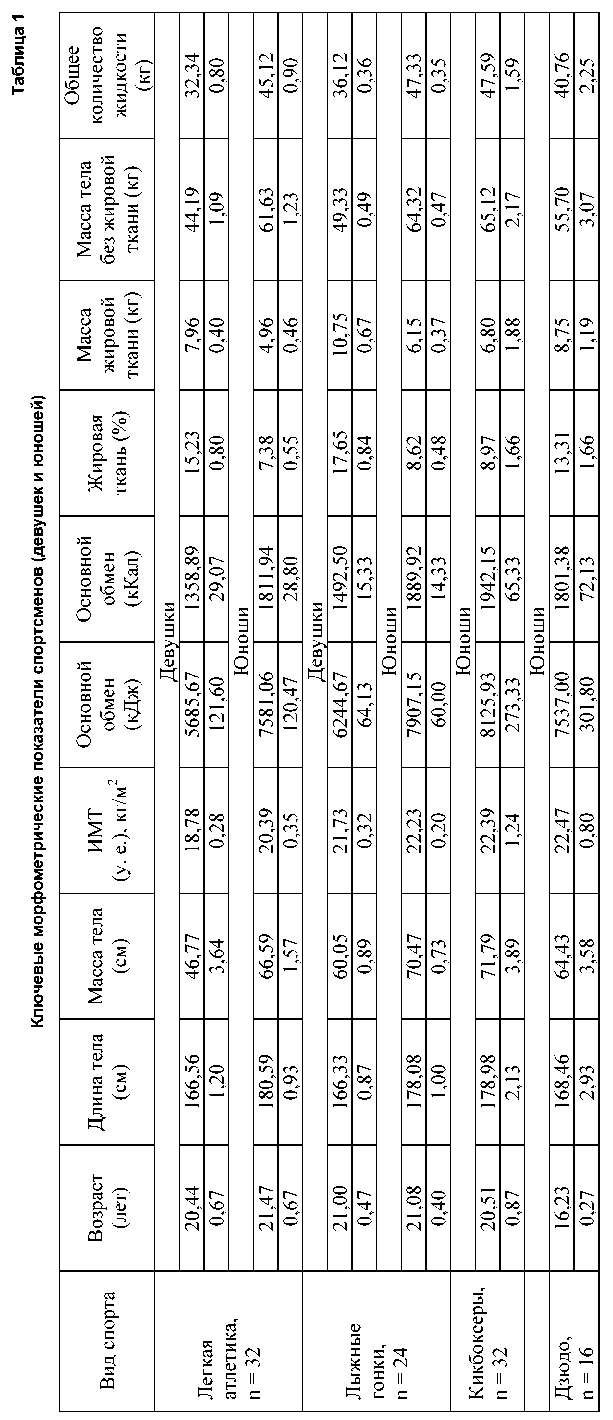

Низкий уровень ММ свидетельствует о низкой активности синтеза мышечного белка в организме, что указывает о недостаточной готовности или неадекватности структуры подготовки состояния. В табл. 1, 2 представлены морфофункциональные характеристики представителей бега на средние дистанции, лыжных гонок, кикбоксинга, дзюдо. Как следует из табл. 1, длинотные характеристики обеих полов бегунов, лыжников-гонщиков и кикбоксеров существенно не различались, а масса тела была достоверна больше у лыжников и кикбоксеров по сравнению с легкоатлетами (p < 0,01).

Индекс массы тела была выше у представителей мужского пола. Все показатели, за исключением бегунов, находились в диапазоне нормального пищевого статуса. У бегунов выявился пониженный пищевой статус.

Основной обмен у представителей мужского пола в порядке значимости распределился: кикбоксинг, лыжные гонки, бегуны и юные дзюдоисты. У девушек основной обмен был самым высоким у лыжниц по сравнению с бегунами. Ранее анализируемые значения ИМТ у бегунов совпадал с низкими значениями ЖМ, а у лыжников при относительно высоком ИМТ 22,23 ± 0,20 кг/м2 была самая низкая ЖМ (6,15 ± 0,37). Не совпадение ИМТ и ЖМ было у бегунов, кикбоксеров, юных дзюдоистов. Жировая ткань варьировала от 7,38 до 17,65 %. Низкие показатели отмечались у юных бегунов, лыжников, кикбоксеров и у девушек- бегуний. Аналогично варьировала масса жировой ткани. Показатели активной массы тела были самыми низкими у бегуний и лыжниц, а самыми высокими - у кикбоксеров, лыжников, бегунов.

Общее количество жидкости в порядке распределения было у кикбоксеров, лыжников, несколько меньше у бегунов. У девушек соответственно у лыжниц и затем следовали бегуньи.

Таким образом, полученные данные морфометрии позволяют тренеру и физиологу своевременно корректировать нагрузки, режимы питания спортсменов.

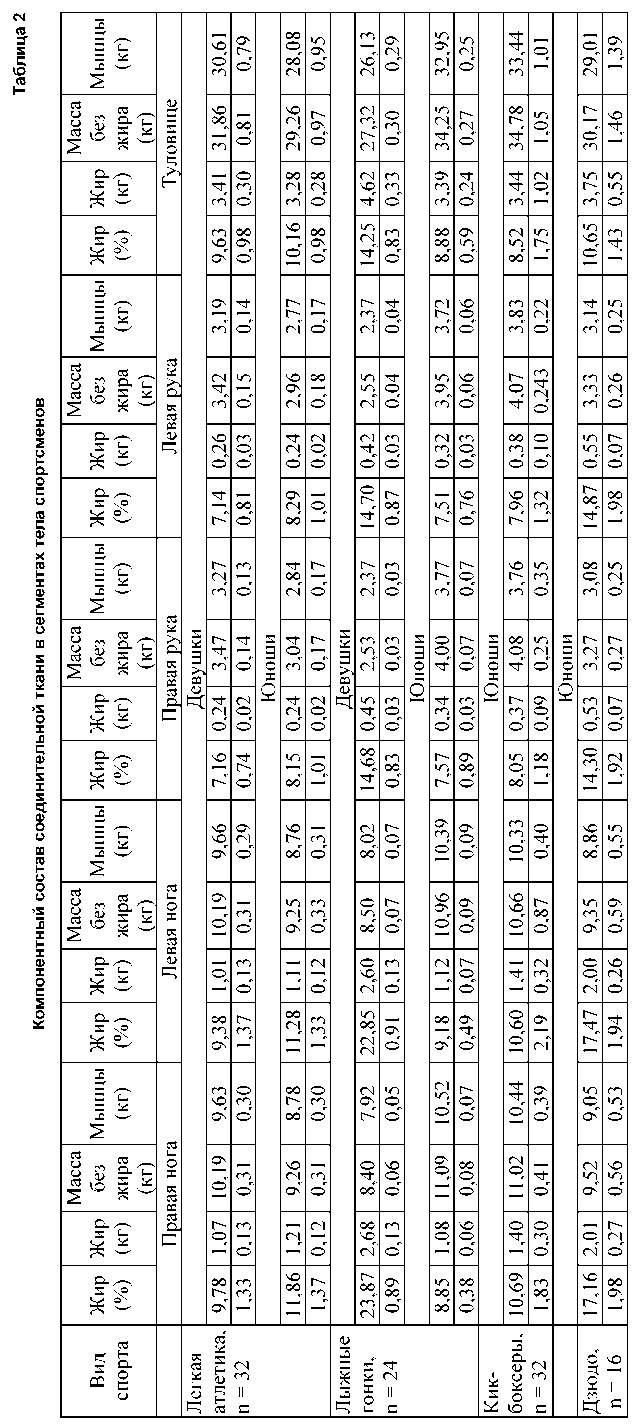

Сегментарный анализ тела спортсменов представлен в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в ЖМ и ММ в правой и левой ногах наблюдалась профильная асимметрия, наиболее выраженная у представителей лыжных гонок, легкой атлетики, наименее - у кикбоксеров и юных дзюдоистов. Активная ММ правых ног в порядке ранжирования была: у мужчин - лыжников, гонщиков, кикбоксеров, дзюдоистов, бегунов, а у девушек - бегуний, лыжниц.

В левой ноге наблюдалась аналогичная направленность показателей, но с несколько меньшими значениями ММ и ЖМ.

Более низкие величины АМ левой ноги отмечены у бегунов (p < 0,05) и более высокие у бегуний. Вполне вероятно, что бег по кругу стадиона по разному влияет на активную мышечную массу в зависимости от антропологических особенностей обследуемых.

Что касается содержания жира в правой руке, то оно было достоверно более высокое у женщин и дзюдоистов (p < 0,01) по сравнению с представителями других видов спорта. Показатели жира (кг) были самыми высокими у дзюдоистов, а затем следовали лыжницы. При этом АМ была существенно выше у кикбоксеров и лыжников (p < 0,05), а самая низкая у женщин и дзюдоистов. Мышечная масса правой руки была самой большой у лыжников, кикбоксеров, затем следовали бегуны, дзюдоисты и бегуньи.

В левой руке наблюдались аналогичные данные, но были увеличенные. Необходимо отметить, что юные дзюдоисты (15-16 лет) несколько выпадают из аналитических данных характерных для представителей других видов спорта. Морфологическая и двигательная зрелость у последних достигает к 18-19 годам [1].

В показателях туловища спортсменов содержание жира (%) было наибольшим у лыжниц (p < 0,01), затем следовали дзюдоисты и бегуны. Самые низкие показатели выявлены у кикбоксеров и лыжников-гонщиков. Самая большая АМ была последовательно у кикбоксеров, лыжников, бегуний, дзюдоистов, а самая низкая - у лыжниц. По массе мышц распределились соответственно: кикбоксеры, лыжники, бегуны, дзюдоисты, бегуньи и лыжницы.

Проблемы двигательной активности и спорта

Проблемы двигательной активности и спорта

Изучив морфологические данные, можно вносить коррективы в тренировочные воздействия, направленные на локально-региональную силовую выносливость. Следует отметить, что обследуемые более высокой спортивной квалификации (бегуны, лыжники-гонщики, кикбоксеры) несколько выделялись из общей популяции обследуемых.

В заключение необходимо отметить, что морфологический статус предопределяет физическую подготовленность функциональных метаболических состояний спортсменов. Он является одним из маркеров тренированности. Зная основные компоненты соединительной ткани, можно сравнить индивидуальные данные с нормативами, разработанными в лаборатории спортивной антро- пологии ВНИИФК, и данными, полученными в центре оперативной оценки состояния человека ЮУрГУ.

Список литературы Актуальные проблемы адаптации спортсменов к напряженным тренировочно-соревновательным воздействиям в спорте высоких и высших достижений

- Кабанов, С.А. Медико-биологические и педагогические критерии адаптивно-компенсаторных изменений в управлении тренировочным процессом дзюдоистов/С.А. Кабанов. -Тюмень: Вектор Бук, 2008. -76 с.

- Система интеллектуального анализа данных физиологических исследований (в спорте высших достижений)/В.В. Епишев, А.П. Исаев, Р.Н. Миниахметов и др.//Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика». -2013. -Вып. 1. -№ 1. -С. 44-52.