Актуальные проблемы изучения строматопороидей

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128883

IDR: 149128883

Текст статьи Актуальные проблемы изучения строматопороидей

История изучения строматопорои-дей насчитывает около 180 лет, однако эта группа ископаемых организмов все еще остается не полностью изученной. Дискуссионными вопросами до настоящего времени являются их систематическое положение, морфологические признаки и принципы классификации, которые разрабатывались и дополнялись в течение столь длительного срока исследования. Все это препятствует широкому использованию строматопо-роидей в целях биостратиграфии.

О систематическом положении строматопороидей с момента выделения этой группы в 1826 году высказываются взаимоисключающие точки зрения. Их предлагалось рассматривать в составе водорослей, простейших, губок, кишечнополостных, мшанок. Также строматопороидеи сопоставлялись с хететидами и археоциатами.

Водорослевую природу стромато-пороидей пытались обосновать их внешним сходством с большими фрагментами строматолитовых построек известковых водорослей. Однако присутствие у строматопороидей многочисленных элементов внутреннего строения отличает их от водорослей.

Сопоставлять строматопороидеи с губками начали с ранних этапов их изучения. Здесь в первую очередь сыграло роль сходство внешних форм. Однако отсутствие таких важных признаков, как спикулы и оскулюм послужило решающим значением отторжения этой версии.

После исследований Дж. Геллоуэя [12] и М. Леконта [14] различия между строматопороидеями и губками рассматривались в многочисленных публикациях. Астроризы у строматопоро-идей сопоставлялись с выводящими каналами губок. Рассматривая функции астрориз, некоторые исследователи приходят к выводу, что они не могут служить местами обитания зооидов. В пользу этого мнения свидетельствует уменьшение диаметра каналов по мере удаления от астрориз. Расположение каналов внутри скелета строматопоро-идей позволяет предположить, что эти каналы были влагопроводящими. Кроме того, у некоторых видов стромато-пороидей вовсе отсутствуют астроризы.

На ранних стадиях изучения стро-матопороидеи также сопоставлялись с коралловыми полипами. Но отсутствие в скелете строматопороидей септальных образований служило достаточным аргументом против этого предположения.

О. Кюн [13], М. Леконт [14], Дж. Гел-лоуэй [12] убедительно доказывали принадлежность строматопороидей к гидроидным полипам. Современные доказательства сторонников такой точки зрения построены на зональном строении ценостеума, наличии мамелонов и ас-трориз. К примеру, современные гидрокораллы Milleropora имеют совокупность каналов, в которых расположены зооиды, осуществляющие жизнедеятельность колонии (питание, производство продуктов размножения). По своему строению, отсутствию собственных стенок эти системы каналов близки с астроризами строматопорои-дей. Строение скелета Milleropora позволяет выделять зоны, подобные встречающимся у цилиндрических форм строматопороидей. Все вышеперечисленное сближает строматопоро-идеи с отдельными представителями Hydrozoa. Однако не все современные палеонтологи согласны с этой точкой зрения.

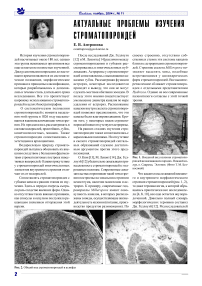

Pиc. 1. Внешний вид колонии строматопо-роидей во вмещающих породах. Нижний силур, о. Саарема, Эстония. (Фото Т. М. Безносовой)

Что касается исследований внешнего и внутреннего морфологического строения строматопороидей (рис. 1, 2), то даже терминология, к которой обращались практически все исследователи [4, 8, 10], все еще остается неупорядоченной. Довольно полный словарь морфологических терминов составил Дж. Геллоуэй [12]. Ряд исследователей

Pиc. 2. Общий вид строматопороидей в шлифах

высоко ценят решение вопросов морфологии, предложенные М. Леконтом [14]. В основу его анализа положен исторический принцип развития стро-матопороидей, рассматриваемый во времени.

Таксономическая оценка морфологических признаков долгое время оставалась противоречивой. Одна из попыток проследить развитие ряда морфологических признаков в течение палеозоя и мезозоя была предпринята О. В. Богоявленской [4].

За длительный период изучения строматопороидей было разработано множество классификаций. Степень их детальности увеличивалась по мере накопления материала. Например, в первой половине XIX века, когда сведения были достаточно скудны, положение строматопороидей в системе животного мира не было определено и их практически исключили из классификации ископаемых полипов.

Все существующие классификации могут быть подразделены на группы, в зависимости от того, включены ли в их состав мезозойские строматопороидеи. Кроме того, существует проблема таксономической оценки признаков, так как в основу различных классификаций положены различные признаки, выбранные иногда произвольно.

В 1957 г. со своей классификацией выступил Дж. Геллоуэй [12] и предложил в состав отряда Stromatoporoidea включить 5 семейств, объединявших раннепалеозойские роды. Позднепалеозойские и мезозойские роды он включил в отряд Sphaeractinoidea , состав которого не уточнил. Э. Флюгель [15] также рассматривал строматопороидей в ранге отряда в составе класса Hydrozoa.

Различные классификации строма-топороидей рассматривались на 1 Международном симпозиуме по ископаемым Cnidaria, где анализ предшествующих классификаций показал, что рамки их не вмещают уже накопленный материал.

Например, О. В. Богоявленской рассматриваются cтроматопороидеи в составе 26 семейств и 75 родов[4]. Ею был повышен таксономический ранг Stromatoporoidea до подкласса (не исключая отнесения к данному подклассу и мезозойских форм) и выделены отряды Labechiida, Clathrodictyida, Actinostromatida, Gerronostromatida, Syringostromatida, Stromatoporida.

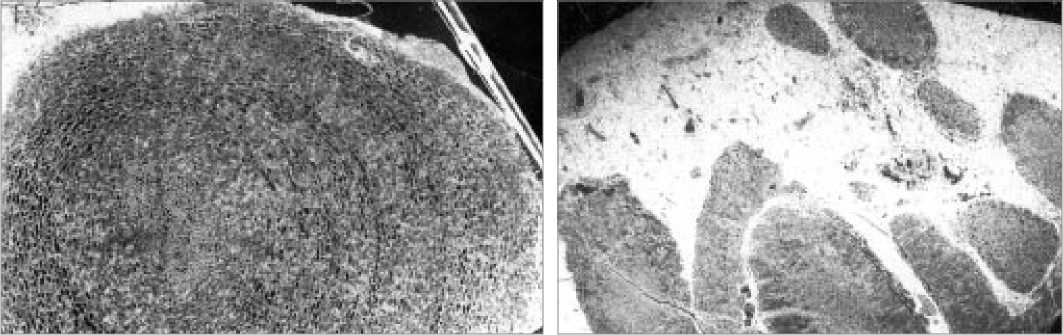

Pиc. 3. Внешний вид колоний строматопороидей: а — пластинчатая форма; б — массивная колония совместно с пластинчатой; в — цилиндрическая форма; г — сложная форма. (Силур — нижний девон, р. Кожим)

Таким образом, в основу предложенных систем классификаций положены в основном морфологические критерии: форма колоний, характер элементов ценостеума, особенности их строения. Только в последнее время стали учитываться также характер аст-роризальных систем и способ образования горизонтальных элементов. Морфология имеет значение при выработке классификации, поэтому упорядоченность морфологических признаков является одной из первоочередных задач. В палеоэкологическом отношении форма колоний строматопороидей и взаимоотношение их с вмещающими породами несет информацию об обстановках осадконакопления и палеогеографических факторах обитания этой группы ископаемых организмов[1] (рис. 3). Кроме того, вопросу сравнительного изучения строматопороидей необходимо уделять больше внимания, так как представляется возможным выявить более четкие характеристики группы, что позволит либо генетически связать строматопороидеи и губки, либо опровергнуть их связи.

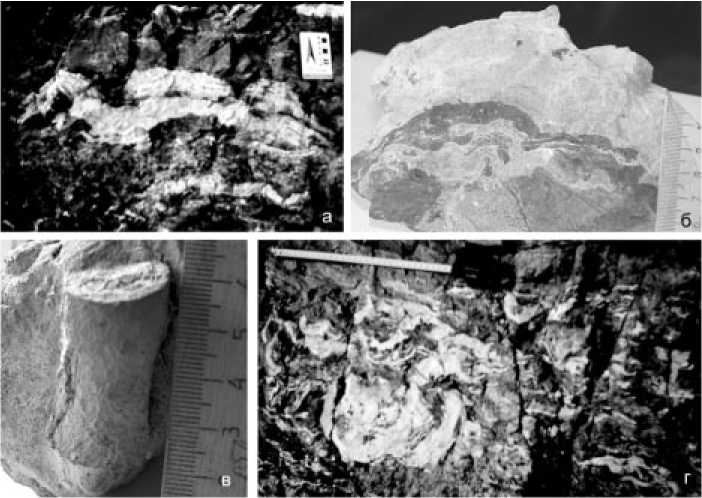

В настоящее время доказано широкое развитие строматопороидей в палеозое. В Тимано-Североуральском регионе, например, строматопороидеи пользуются широким распространением от ордовика до нижнего девона включительно. Минувший полевой период был посвящен сбору и изучению стро-матопороидей из отложений силура и нижнего девона на Приполярном Ура- ле. Исследования показали, что строма-топороидеи здесь встречаются практически повсеместно, часто образуя биогермы. Они нередко являются породообразующими и играют большую роль в образовании рифогенных построек. В нижнем силуре скелетные постройки строматопороидей слагают прослои до 1,5 м (рис. 4).

Несмотря на четкую фациальную приуроченность, недостаточно определенное систематическое положение, а также противоречивые принципы классификации этой группы ископаемых

Pиc. 4. Эрозионный останец, нацело сложенный колониями строматопороидей. Нижний силур, р. Кожим (Фото Т. М. Безносовой)

организмов, они имеют несомненное значение для биостратиграфии, корреляции и палеобиогеографии и требуют дальнейшего углубленного изучения.

Список литературы Актуальные проблемы изучения строматопороидей

- Антропова Е. В. Морфологические типы колоний строматопороидей из силурийских-нижнедевонских отложений Приполярного Урала // Современная российская палеонтология: классические и научные методы: Тезисы докл. Первой Всероссийской научной школы молодых ученых-палеонтологов. М., 2004. С. 5-7.

- Богоявленская О. В. К морфологической терми-нолологии строматопороидей // Палеонтол. журнал. 1968. №2. С.З-13.

- Богоявленская О. В. К построению классификации строматопороидей // Палеонтол. журнал. 1969. №4. С. 12-27.

- Богоявленская О. В. Строматопораты палеозоя (морфология, систематическое положение, классификация и пути развития). М.: Наука, 1984. 96 с.

- Богоявленская О. В. Итоги изучения строматопорат в Республике Коми // Геология и минеральные ресурсы северо-востока России: Материалы XIV Геол. съезда Республики Коми. Т.Ш. Сыктывкар: Геопринт, 2004. С. 306-307.