Актуальные проблемы обеспечения устойчивости критического бортового оборудования к ЭМИ на этапе ОКР

Автор: Петряков Евгений Юрьевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Статья в выпуске: 1-5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено применение виртуального метода анализа электромагнитной совместимости при проведении ОКР самолета Ту-204. Рассмотрена концепция разработки БКС в рамках полного цикла ОКР самолёта. Приведен пример виртуального моделирования воздействия электромагнитных полей высокой интенсивности в соответствии с КТ-160D на участок электрожгута.

Электромагнитная совместимость, виртуальное моделирование, самолет, защита

Короткий адрес: https://sciup.org/148202984

IDR: 148202984 | УДК: 004.891+629.7.01

Текст научной статьи Актуальные проблемы обеспечения устойчивости критического бортового оборудования к ЭМИ на этапе ОКР

В настоящее время при разработке и создании летательного аппарата большая часть функций управления самолетом автоматизируется и, соответственно, возрастает объем внедрения в авиационные системы цифрового электронного оборудования, работа которого напрямую связана с электромагнитной совместимостью (ЭМС) технических средств (ТС) на борту и стойкостью к ЭМИ природного (молнии, солнечная активность) и техногенного характера (радиолокационные станции, промышленные объекты). Актуальность защиты самолёта от ЭМИ растёт в связи со следующими фактами:

-

- уменьшаются уровни, токов и напряжений, номинально действующих в самолётных цепях как следствие микроминиатюризации и функциональной интеграции самолётного оборудования;

-

- увеличивается ширина спектра рабочих частот токов, протекающих в самолётных электроцепях как следствие роста объёма и скорости обмена информации между различными функциональными группами бортового оборудования;

-

- увеличивается доля неметаллических материалов в конструкции самолёта как средство для снижения его массы и повышения технологичности;

-

- большая плотность размещения мощных источников и потребителей электрической энергии в малом объеме, исключающая естественное ослабление плотности ЭМИ за счет удаления его источника;

-

- жесткие требования по ограничению массы электромагнитных экранов и защитных устройств, ограничивающих уровень электромагнитных наводок в бортовых электрических цепях.

Для безопасной эксплуатации ЛА необходимо, чтобы ТС функционировали удовлетворительно в окружающей электромагнитной обстановке, при этом, не создавая недопустимых электромагнитных помех для работы других ТС. Небольшие габариты ЛА и большой объём установленной авионики усложняет задачу многократно и актуальность решения ЭМС выходит на первый план.

Разработка бортовой кабельной сети ЛА, устойчивой к ЭМИ. Решение основной задачи обеспечения устойчивости критических функций бортового оборудования первой категории к ЭМИ достигается выполнением НТД по проектированию бортовой кабельной сети (БКС) и ПКИ. Так как оборудование и готовые системы ограничиваются локальными испытаниями (по КТ-160D), сертифицируются отдельно от самолета, то возникает проблема устойчивости их работы совместно с БКС самолёта.

На этапе ОКР, согласно АП-25, оценивается устойчивость критических функций оборудования самолёта к воздействию ЭМИ. Требуется доказать устойчивость к двум классам ЭМИ (воздействие атмосферного электричества, в первую очередь, разрядов молнии в землю и межоблачных, возможность целенаправленного воздействия локализованного ЭМИ на ЛА с целью его повреждения или уничтожения) и электромагнитного поля высокой интенсивности (HIRF) (большая плотность размещения мощных источников и потребителей электрической энергии в малом объеме). Согласно требований п. 25.1316 АП-25 к защите от воздействия молний (прямому и непрямому), каждая электрическая или электронная система, нарушение каторой может воспрепятствовать безопасному продолжению полета и совершению посадки самолета, должна быть сконструирована и установлена таким образом, чтобы при воздействии и после воздействия молний на самолет она функционировала нормально.

Организация полномасштабных испытаний, всего готового самолета, необходима для обеспечения надежного функционирования ЛА в присутствии мощных источников электромаг- нитных помех. Проблема таких испытаний связана:

-

- с принципиально более жесткими требованиями к источникам излучения и генераторам испытательного импульсного тока. Следует указать, что при заданной крутизне фронта токового импульса рабочее напряжение источника приблизительно пропорционально длине испытуемого элемента. Так, для фюзеляжа ЛА длиной ~ 50 м напряжение источника должно быть в пределах 2000 кВ, если требуется обеспечить крутизну фронта тока на уровне 5×1010 А/с (средняя по мощности молния);

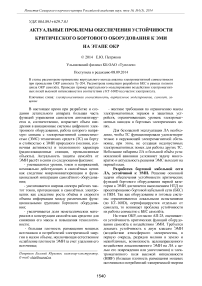

Рис. 1. Алгоритм обеспечения соответствия ЛА

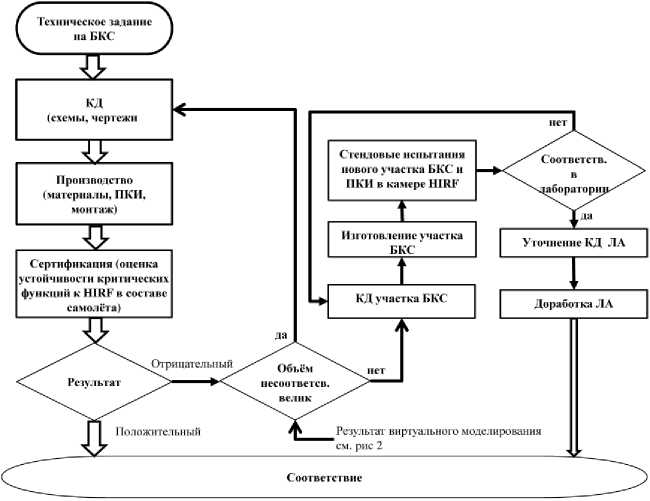

Рис. 2. Концепция виртуального цикла ОКР

-

- с исключительно широким частотным диапазоном возможных электромагнитных воздействий испытаний на ЭМС готового изделия;

-

- с длительными сроками и высокой стоимостью, что влечет к удорожанию всего ОКР ЛА.

Переход к виртуальному проектированию и разработке БКС ЛА. Развитие и накопление математического аппарата (модели, функции взаимодействии, параметризация среды) и специальной вычислительной программной системы (HIRF-SE), позволяют охватить весь ОКР по защите от ЭМИ оборудование самолета.

Достигаемые цели данной методики:

-

• Сокращение времени на ОКР ЛА. Оценка в виртуальной среде моделей реального монтажа увеличивает вероятность (в пределе гарантирует) положительной оценки при сертификации, тем самым исключаются многократные доработки борта ЛА связанные с требованиями КТ-160.

-

• Снижение затрат на ОКР ЛА. Так как все уточнения монтажа по результатам виртуальной «сертификации» происходят только в моделях и в уточнениях КД, отсутствуют дорогостоящие доработки уже изготовленного самолета.

-

• Сокращение сроков сертификации.

Создание инструмента виртуального моделирования, который делает практически невероятным событие “Отрицательный” на рис. 2.

Расчетная модель с соответствующим программным обеспечением, численные эксперименты на которой позволяют:

-

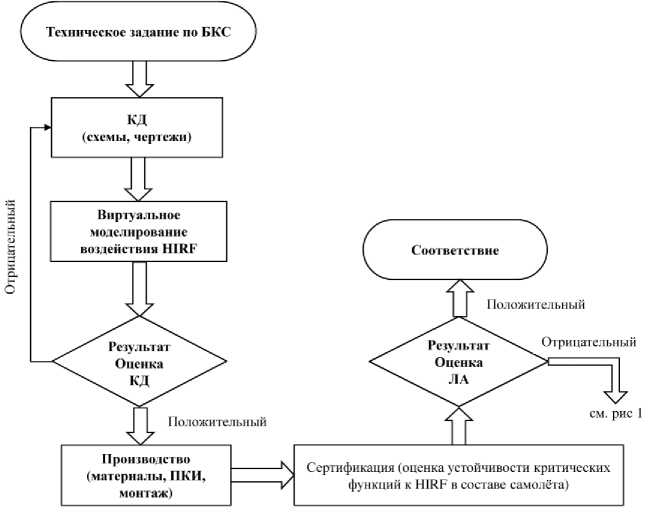

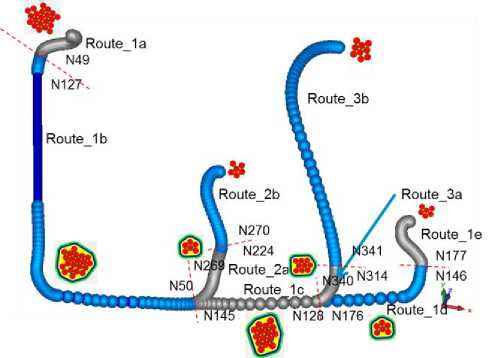

- выделить для последующего детального анализа наиболее опасные источники и зоны возбуждения электромагнитных помех (рис. 3);

-

- оценить на этапе разработки самолёта достаточность предпринятых мер защиты от ЭМИ;

-

- подтвердить частично или полностью соответствие конструкции самолёта требованиям ЭМС;

-

- сократить время испытаний самолёта;

-

- уменьшить стоимость испытаний.

Рис. 3. Виртуальная модель ЛА в HIRF-SE

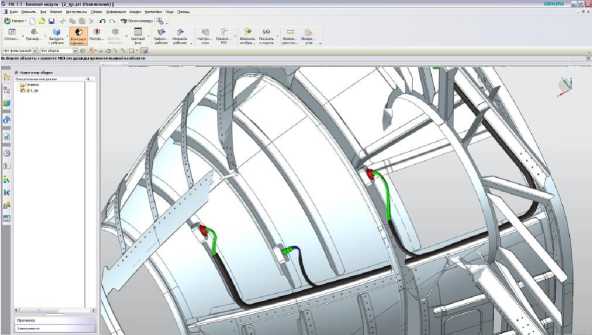

Исследование воздействия HIRF в соответствии с КТ-160D на участок электрожгута. Виртуальный участок эл. монтажа создается в среде и по правилам HIRF-SE, основываясь на КД реального участка электромонтажа. Виртуальный участок эл. монтажа содержит все конструктивные элементы реального монтажа с детальным описанием их электромагнитных свойств, а также учитывает 3D конфигурацию реального эл. жгута и окружающую обстановку в месте его прокладки на борту (рис. 4, 5).

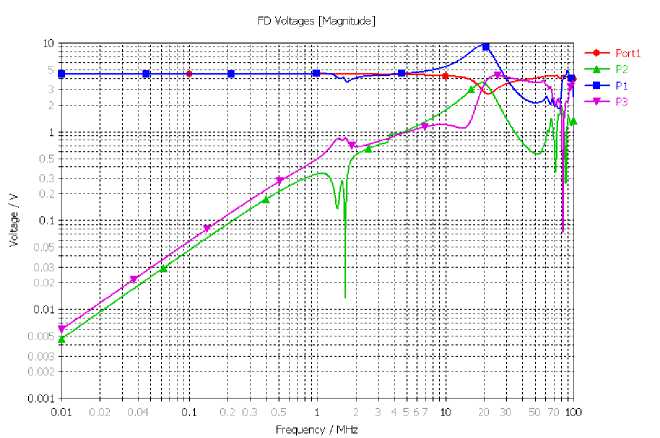

Восприимчивость виртуального эл. монтажа оценивается по величине и характеру виртуальных токов, протекающих в электронных моделях проводников под действием виртуальной HIRF среды и по взаимной индукции их взаимодействия. На рис. 6 показан график ЭМС, где Port1 – источник сигнала, а P1 и P3 – рецепторы.

Рис. 4. Состав модели жгута БКС

Рис. 5. Вид 3D модели жгута БКС

Рис. 6. Напряжения в электронных моделях проводников под действием виртуальной HIRF среды и взаимной индукции

Программа CST CABLE STUDIO (HIRF-SE) позволяет оценить ЭМС жгутов самолета. Инструмент исследований позволяет видеть создаваемые жгутом электромагнитные поля, представленные в виде цветных векторов, характеризующих численное значение напряженности поля в исследуемых точках пространства. Также есть возможность выявить уровень помехи в отдельно исследуемом проводнике жгута. Тем самым на раннем этапе конструирования выявить потенциально помех создаваемые зоны и участки цепи.

Выводы: одним из вариантов проверки (сертификации) соответствия нормам воздействия излучения электромагнитных полей на ЛА является переход к виртуальным методам ОКР по ЭМС. Используя математические модели и специальные для этих целей программные продукты можно виртуально моделировать воздействие HIRF в соответствии с КТ-160D. Получение зависимости наведённых токов и напряжений от частоты облучающего поля на участок электрожгута необходимо для подтверждения норм защиты от ЭМИ в соответствии КТ-160D и получения доказательной базы для предварительной сертификации. В этом случае ОКР можно провести в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, и получить модель (систему) устойчивую к воздействию ЭМИ и совместимую с другими ТС.

Рассмотренная концепция виртуального ОКР позволяет достичь следующих качественно новых показателей дальнейшего развития проекта Ту-204:

-

- повышение безопасности Ла;

-

- уменьшение сроков и стоимости ОКР;

-

- переход к «виртуальной» сертификации;

-

- освоение программы «более электрический самолет»;

-

- уменьшение ограничении в использовании портативной техникой (телефоны, точки доступа интернет, специальное медицинское оборудование) для пассажиров.

-

- улучшение тактико-технических показателей ЛА таких как: уменьшение ЭМИ от бортового оборудования установленном на ЛА, уменьшение массы вследствии уменьшения экранов и защитных экранов по результатам моделирования ЭМС, повышение радиоэлектронной защищённости ЛА от внешних воздействий естественного и техногенного характера (молнии, РЛС, ЭМИ оружие), переход от металлических деталей планера (естественных экранов) к композитным материалам без снижения ЭМ защиты.

Список литературы Актуальные проблемы обеспечения устойчивости критического бортового оборудования к ЭМИ на этапе ОКР

- Князев, А.Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости/А.Д. Князев, Л.Н. Кечиев, Б.В. Петров. -М.: Радио и связь, 1989. 224 с.

- ОСТ В1 02760-95.

- Standard Details on SAE ARP5583, Guide to Certification of Aircraft in a High IntensityRadiated Field (HIRF) Environment. http://engineeringstandards.globalspec.com/engineering-search/engineeringstandards/abstract/64422853172