Актуальные проблемы обеспечения здравоохранения Российской Федерации специалистами со средним медицинским образованием (аналитический обзор)

Автор: Новокрещенова И.Г., Чунакова В.В., Семикина Н.А., Аранович Л.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Общественное здоровье и здравоохранение

Статья в выпуске: 4 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

По материалам литературных источников и данным официальной статистики выявлено сохранение в России высокой потребности медицинских организаций различного уровня и профиля, а также отрасли в целом в средних медицинских работниках. Рассмотрены механизмы формирования дефицита средних медицинских работников в системе здравоохранения нашей страны. В рамках авторского подхода представлены основные направления решения проблем кадровой обеспеченности отечественного здравоохранения специалистами со средним медицинским образованием.

Кадровый дефицит, система здравоохранения, средний медицинский персонал

Короткий адрес: https://sciup.org/149135483

IDR: 149135483 | УДК: 614.2:331.108:61:377»312»(045)

Текст научной статьи Актуальные проблемы обеспечения здравоохранения Российской Федерации специалистами со средним медицинским образованием (аналитический обзор)

-

1В современных условиях, несмотря на достаточно высокую активность кадровой политики, региональное здравоохранение и система здравоохранения Российской Федерации в целом характеризуются дефицитом медицинских работников (особенно первичного звена), неравномерностью распределения медицинских кадров (большинство сосредоточено в медицинских организациях, расположенных в городских центрах, в ущерб сельским медицинским организациям) и несоответствием большинства кадровых показателей нормативам [1–3]. Подобные тенденции имеются во всех странах. На Третьем глобальном форуме ВОЗ по кадровым ресурсам здравоохранения в ноябре 2013 г. отмечено, что к 2035 г. недостаток медицинских работников в мире составит 12,9 млн человек. По данным Министерства здравоохранения РФ, в начале 2017 г. дефицит врачей составил более 40 тысяч человек, нехватка среднего медицинского персонала в РФ исчисляется более чем 250 тысячами человек. Согласно опубликованной информации Росстата, за первое полугодие 2018 г. количество специалистов, работающих в медицинских организациях государственной и муниципальной форм собственности, имеющих высшее медицинское, фармацевтическое и иное высшее образование и участвующих в оказании медицинской помощи в России, сократилось на 7,6 тысячи человек по сравнению с тем же периодом 2017 г., численность среднего и младшего медицинского персонала уменьшилась на 38,9 тысячи и 171,3 тысячи соответственно [4].

Актуальность рассмотрения проблем обеспечения системы здравоохранения России медицинскими специалистами, в том числе среднего звена, очевидна. Этой теме посвящены многочисленные публикации [5–10].

В настоящее время активно продолжается процесс реформирования российского здравоохранения, важной задачей которого остается решение проблем доступности, безопасности и качества медицинской помощи. Поставленная задача не может быть выполнена без достаточной обеспеченности отрасли трудовыми ресурсами.

Ежегодно образовательные организации высшего и среднего медицинского образования выполняют

показатели бюджетного приема абитуриентов, в том числе обеспечивают целевую подготовку. Однако выпуск молодых специалистов не удовлетворяет имеющуюся потребность здравоохранения в медицинских кадрах [11–14]. Так, по мнению ректора Первого МГМУ им. И. М. Сеченова П. В. Глыбочко (2014), «качество подготовки специалистов не всегда соответствуют современным требованиям, нет интегрированной системы профессиональной подготовки в условиях «вуз — реальная клиническая практика», отсутствует технология внешней оценки качества профессионального образования». Что касается существующей системы целевой подготовки студентов-медиков, в ней имеется ряд проблем, которые препятствуют устранению дисбаланса между подготовкой и распределением молодых специалистов.

С целью повышения обеспеченности отрасли медицинскими работниками различных категорий в 2012 г. введен в действие Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». В Указе определены мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения нашей страны, а также «…комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами». Спустя год принято распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2013 г. №614-Р «О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года». В соответствии с этим правовым актом пересмотрена методика кадрового планирования с учетом структурных преобразований в здравоохранении, что позволяет совершенствовать систему профессионального образования и обеспечить эффективное функционирование системы стимулирования и мотивации медицинского персонала на рабочем месте.

В 2014 г. на основании постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №294 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее — Программа). В целях формирования кадрового потенциала здравоохранения Программа рассматривает перспективы увеличения числа квалифицированных специалистов, в том числе со средним медицинским образованием, что позволит решить проблему низкого соотношения показателя «врач/медицинская сестра» и повысить его до 1:3 к 2020 г. При этом данный показатель будет продолжать отставать от пока-

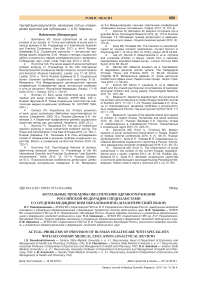

Динамика роста заработной платы медицинских работников (по данным Федеральной службы государственной статистики)

|

Годы |

Врачебный персонал |

Средний медицинский персонал |

||

|

средняя ЗП (руб.) |

прирост (%) |

средняя ЗП (руб.) |

прирост (%) |

|

|

2015 |

50667 |

- |

28174 |

- |

|

2016 |

56445 |

11,4 |

30246 |

7,3 |

|

2017 |

72376 |

28,2 |

36221 |

19,7 |

|

2018 |

78400 |

8,3 |

38900 |

7,4 |

зателей, рекомендуемых ВОЗ (1:4), и уровня, установленного в большинстве развитых стран мира. К приоритетным проектам Программы относится проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», реализация которого начата в 2017 г. Основная цель проекта заключается в «обеспечении отрасли квалифицированными специалистами за счет внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности — аккредитации специалистов — и внедрения системы непрерывного дополнительного профессионального образования медицинских работников с использованием интерактивных образовательных модулей».

В 2017 г. на основании постановления Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» направления и сроки реализации Программы были пересмотрены. В настоящее время для решения проблем дефицита квалифицированных медицинских работников в структуре Программы предусматривается реализация федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», а также ведомственной целевой программы «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения», цель которой состоит в «повышении доли медицинских и фармацевтических работников отрасли здравоохранения, получивших доступ к современным образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), разработанных с учетом достижений науки и технологий, клинических рекомендаций (протоколов лечения) и принципов доказательной медицины». Стратегия непрерывного медицинского образования предусматривает разработку и применение современных программ повышения квалификации, способствующих совершенствованию имеющихся знаний и приобретению новых компетенций в рамках основной практической деятельности, а также проведение оценки уровня знаний медицинских работников [15].

В целях нормативного регулирования комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации средними медицинскими кадрами издан приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 февраля 2018 г. №73 «О методике расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием». Как отмечено в научной работе А. В. Гажевой (2016), новая методика расчета позволяет установить настоящую потребность системы здравоохранения в специалистах со средним медицинским образованием для более эффективного планирования объемов текущей деятельности. Применение данного методическо- го инструментария способствует определению реальной величины основных кадровых показателей по численности среднего медицинского персонала и оценке эффективности использования данной категории работников на всех уровнях [16].

Сегодня большие надежды возлагаются на то, что активная разработка и реализация нормативно-правовой базы, регламентирующей процессы и отдельные мероприятия по решению кадровых проблем, позволит улучшить нынешнее положение в отрасли. При этом необходимо выделить и учитывать ряд значимых факторов, способствующих сохранению неблагоприятной ситуации.

Первоочередным из таких факторов многие авторы считают проблему оплаты труда медицинских работников [17–20]. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поставлена задача нарастить к 2018 г. реальную заработную плату врачебного персонала до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. По данным Росстата, отмечается ежегодное повышение заработной платы всех категорий медицинских работников, что привело к определенным результатам: на начало 2019 г. средняя заработная плата врачей, а также имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование работников медицинских организаций, предоставляющих медицинские услуги государственной и муниципальной форм, составила 78400 рублей, среднего медицинского персонала — 38900 рублей (таблица) [4].

Однако размер и величина прироста заработной платы медицинских работников сильно отличаются в различных регионах и даже медицинских организациях, оплата труда часто не соответствует трудовым затратам и не обеспечивает удовлетворительное качество жизни работника. Сложившиеся условия выступают весомым обстоятельством ухода медицинских работников, в том числе и среднего медицинского персонала, из сферы своей профессиональной деятельности в поисках более высокооплачиваемой работы и благоприятных условий труда.

Несоответствие уровня профессиональной подготовки молодых специалистов запросам практического здравоохранения также служит основанием формирования кадровых проблем. По мнению министра здравоохранения РФ В. И. Скворцовой, имеется недостаток высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи модернизации здравоохранения, повышения качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения [21–23].

В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» отражено, что подготовка и перепод- готовка квалифицированных медицинских кадров, обладающих современными знаниями и способных обеспечить экономическую и клиническую эффективность применяемых высоких медицинских технологий и новых методов профилактики, диагностики и лечения на основе непрерывного образования, в том числе со средним медицинским образованием, является одним из приоритетных направлений современного развития системы отечественного здравоохранения. Можно с уверенностью утверждать, что качество медицинской помощи напрямую зависит от качества профессиональной подготовки. Освоение необходимого набора профессиональных компетенций, готовность к выполнению трудовых функций, возможность соответствовать профессиональным стандартам и уверенность молодого специалиста в успешном прохождении аккредитационных мероприятий имеют тесную взаимосвязь с полученным уровнем профессионального образования.

В настоящее время в литературе представлены результаты научных исследований, посвященных совершенствованию образовательного процесса различных уровней системы профессионального сестринского образования, приводятся практические рекомендации по необходимости внедрения адаптационных программ, в том числе персонифицированных, создания условий профессиональной реализации и применения мотивирующих факторов в конкретных трудовых условиях функционирования медицинской организации [24–27].

В целом современное состояние российской системы профессиональной подготовки медицинских работников среднего звена обладает достаточной возможностью для обеспечения качественной подготовки таких специалистов [28]. Процесс реформирования сестринского образования позволил существенно изменить давно сложившееся мнение о медицинской сестре как о помощнике врача. Многие авторы отмечают изменения статуса и роли среднего медицинского работника в лечебно-диагностическом процессе [29, 30]. Совершенствование технологий практической деятельности среднего медицинского персонала, предоставление большей самостоятельности в принятии решений, изменение структуры управления данной категорией медицинских работников указывают на необходимость получения дополнительных профессиональных знаний. Однако при создании условий для профессионального становления и совершенствования не всегда формируется мотивация к продолжению образования, появляется тенденция к сокращению числа средних медицинских работников, стремящихся получить высшее сестринское образование. Причинами этого служат как личностные особенности медицинских сестер, так и наличие демотивирующих к повышению уровня профессионального образования факторов, в частности низкий престиж профессии и отсутствие возможности реализовать себя как специалиста сестринского дела новой формации (отсутствие для специалистов с высшим сестринским образованием особых квалификационных требований и соответствующих должностей в медицинских организациях, профессиональных стандартов).

Несомненно, проблемы оплаты труда и профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским образованием являются наиболее актуальными при рассмотрении вопросов дефицита сестринских кадров. При этом нельзя оставлять без внимания вопросы профессионального разви- тия медицинского работника, что является важной составляющей процесса формирования квалифицированного специалиста, желающего осознанно осуществлять свою трудовую деятельность в области медицины. Многие исследования посвящены рассмотрению особенностей профессионального становления будущего медицинского работника, его адаптации к профессии и области практической деятельности в целом [31–33].

Процесс профессионального развития охватывает всю трудовую жизнь человека. Особой значимостью отличаются такие этапы процесса, как профессиональное самоопределение по окончании основного или среднего общего образования, когда человеку необходимо определиться с выбором высшего или среднего профессионального образования, соответствующего жизненным ориентирам и интересам личности, а также по завершении профессионального образования, когда стоит выбор специализации, профиля и места дальнейшей практической деятельности после окончания образовательной организации.

Успешное закрепление молодого специалиста на рабочем месте непосредственно зависит от процесса адекватного профессионального самоопределения. Важным вопросом является своевременное определение профессиональной пригодности человека к соответствующему виду трудовой деятельности [34]. Профессиональная пригодность характеризуется наличием определенных качеств (физических, психофизиологических, психологических) для работы в конкретной отрасли производства. Для сферы здравоохранения также имеет большое значение определение пригодности специалиста к медицинской деятельности, специфичной по своему характеру. В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено проведение экспертизы профессиональной пригодности для определения соответствия состояния здоровья работника для выполнения отдельных видов и объемов работ.

Оценка психологической готовности медицинского работника, в том числе среднего звена, особенного молодого специалиста, к выполнению трудовых функций выступает одним из весомых факторов формирования удовлетворенности работника соответствующей трудовой деятельностью. После поступления в медицинский колледж студенты-первокурсники начинают знакомиться со специфическими условиями образовательного процесса и адаптироваться к ним. Практическая часть обязательных дисциплин, лабораторные занятия, учебные и производственные практики в подготовке практикующего медицинского работника связаны с рассмотрением реальных клинических случаев, которые могут обладать негативным эмоциональным сопровождением. Особенности процесса приобретения медицинской профессии, несомненно, влияют на изменение эмоционального состояния студента, при этом не каждый индивид может пройти этот этап без негативных последствий, таких как ухудшение состояния здоровья, формирование чувства разочарования в будущей профессиональной деятельности, снижение успеваемости.

У средних медицинских работников, имеющих опыт работы, многие исследователи отмечают риск развития психоэмоционального перенапряжения, «синдрома эмоционального выгорания» [35, 36]. Ме- дицинские работники, имеющие сформированный синдром эмоционального выгорания, могут быть подвержены профессиональной деформации личности [37]. Наибольший риск развития синдрома наблюдается среди медицинских сестер, осуществляющих работу с «тяжелыми больными» (реанимация, онкология, паллиативная помощь); следовательно, данные специалисты должны обладать хорошей эмоциональной устойчивостью. В целях содействия в преодолении развития эмоционального перенапряжения как для опытных медицинских работников, так и для студентов-медиков необходимо внедрять мероприятия психологической поддержки и разгрузки [38].

Оценка психологического статуса, наличия или отсутствия медицинских показаний к выполнению тех или иных трудовых обязанностей, определение взаимосвязи личностных и общественных потребностей, обусловливающих выбор профессии, позволяют установить профессиональную ориентацию специалиста и обеспечить правильную расстановку кадров на рабочем месте. Так, шведский психолог К. Брокер, проводя исследование среди персонала промышленной компании, установил зависимость развития нервных и, в некоторых случаях, психических заболеваний с фактом психологического несоответствия профессии. В исследовании А. Д. Гольменко и соавт. (2016) показана необходимость проведения оценки профессионально-психологической пригодности медицинского работника [39]. Нередко для этого используют различные психодиагностические методики (тесты) среди разных контингентов: школьников — на этапе формирования профессионального самоопределения, планирования поступления в медицинский вуз или колледж; абитуриентов — перед поступлением в образовательную организацию; в рамках проведения подбора и отбора кандидатов на вакантные рабочие места — отелом кадров медицинской организации, что весьма обосновано. Основная цель своевременно проведенной диагностики заключается в предоставлении субъекту необходимой информации для дальнейшего правильного выбора профессиональной сферы деятельности. Полученные результаты либо закрепят решение, сделанное в пользу сферы медицины, либо переориентируют на другую область хозяйственной деятельности [40, 41]. Выбрав профессиональную деятельность, связанную с оказанием медицинской помощи, сохранением здоровья людей, специалист должен быть верен идее помощи людям, а не воспринимать свою работу как необходимость, возможность зарабатывания денег. Отсутствие увлеченности своей работой, чувства долга, ответственности за свои действия может затруднять успешную реализацию индивида в данной области.

Кроме того, пригодность человека к овладению специальностью, достижению требуемого уровня мастерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей в типовых и специфически затрудненных условиях можно оценить с помощью проведения процедуры профессионального отбора. Необходимость профессионального отбора рассматривается применительно к разным специальностям, в том числе и в медицине [42, 43]. В процессе профессионального отбора предусматриваются: выявление у конкретного человека необходимых психофизиологических и психологических качеств; оценка уровня общеобразовательной подготовки; определение способностей к обучению и последующей трудовой деятельности. Такого рода отбор не только способствует определению соответствия человека выбранной профессии или занимаемой должности с конкретным набором функциональных обязанностей, но и является профилактической мерой профессиональных заболеваний психологического характера.

Для подготовки высококвалифицированного специалиста, соответствующего требованиям и образовательной организации, и потенциального работодателя, процесс профессионального отбора рационально начинать до поступления в образовательную организацию. На этапе приема документов к абитуриентам образовательных организаций предъявляются только стандартные требования (наличие необходимого пакета документов и проходного балла, целевого направления), носящие формальный характер. Так, на обучение в медицинский вуз или колледж могут зачисляться лица, не обладающие требуемым набором личностных качеств, способностей для дальнейшей профессиональной деятельности. Министерством образования и науки РФ издан приказ от 30 декабря 2013 г. №1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств». В соответствии с данным приказом, в частности, в ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» предусмотрено прохождение таких вступительных испытаний, как психологическое испытание в форме тестирования для лиц, поступающих на обучение по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», и творческое испытание в форме творческого задания (лепки предмета) для лиц, поступающих на обучение по специальности «Стоматология ортопедическая».

Для эффективной реализации профессионального отбора в медицине необходимо определиться с целью его проведения. Профотбор может проводиться как для содействия дальнейшему профессиональному становлению индивида, так и для отказа соискателю в допуске к овладению медицинской специальностью. Применение констатирующего профессионального отбора по принципу: «годен» или «не годен к медицинской деятельности» — в здравоохранении не может быть реализовано в полной мере. Следовательно, необходимо выбрать наиболее оптимальный метод определения профессиональной пригодности и обеспечить условия формирования профессионального самоопределения и закрепления молодого специалиста в профессии, предусматривающей работу с людьми (пациентами). Отрасль здравоохранения настолько широка и разнообразна, что даже в случае отсутствия у человека, желающего обучаться в медицинском вузе, колледже, специальных личностных качеств, необходимых для успешной клинической деятельности и установления индивидуальных доверительных отношений с пациентом, он может реализовать себя как в области лечебно-диагностического процесса (в части обеспечения работы параклинических и вспомогательных подразделений), так и в изобретательской, научной и других смежных сферах деятельности.

Правильная профессиональная ориентация, наличие благоприятных условий труда (достойная заработная плата, оснащенность рабочего места, адекватная трудовая нагрузка), обеспечение воз- можности профессионального совершенствования и карьерного роста являются залогом успешной профессиональной реализации молодого специалиста. Наличие условий профессиональной реализации играет не последнюю роль в решении проблем кадрового обеспечения здравоохранения медицинскими кадрами среднего звена [44]. Каждый молодой специалист, безусловно, стремится полностью реализовать себя в сфере выбранной профессии. Однако работодатель в современных условиях не всегда может обеспечить ожидания молодого специалиста как в части социально-экономического статуса, так и в отношении профессионального развития. Таким образом, для здравоохранения характерны проблемы (недостаточная обеспеченность организации ресурсами, незаинтересованность непосредственных руководителей в обучении, сохранении молодого специалиста и его неудовлетворенность условиями труда), которые в совокупности способствуют снижению качества и результативности труда, а также провоцируют неблагоприятные кадровые последствия [45, 46].

Недостаточная обеспеченность здравоохранения медицинскими кадрами является глобальной проблемой современного мира, при этом Россия не является исключением. Организационно-экономические проблемы системы здравоохранения Российской Федерации ограничивают возможности руководителей медицинских организаций в создании условий труда, оправдывающих ожидания работников, что приводит к уходу специалиста из медицинской организации, профессии или отрасли в целом.

Руководители системы здравоохранения, а также ряд исследователей предполагают, что для решения проблемы дефицита медицинских кадров, в том числе специалистов со средним медицинским образованием, необходимо в первую очередь совершенствовать систему нормирования и оплаты труда, оптимизировать систему профессиональной, в том числе целевой, подготовки работников здравоохранения, а также, возможно, возродить практику распределения молодых специалистов с учетом потребностей медицинских организаций [47].

Рассмотрение роли процесса профессионального становления специалиста-медика, применение профессионального отбора, определение профессиональной пригодности абитуриентов и студентов образовательных организаций являются неотъемлемыми условиями эффективного решения задачи совершенствования кадровой политики здравоохранения. Своевременное проведение данных мероприятий позволяет предотвратить экономические ущербы, связанные с затратами бюджетных средств на подготовку медицинских работников, не планирующих в дальнейшем осуществлять свою профессиональную деятельность в системе здравоохранения или конкретной медицинской организации, испытывающей острую нужду в квалифицированном специалисте.

Список литературы Актуальные проблемы обеспечения здравоохранения Российской Федерации специалистами со средним медицинским образованием (аналитический обзор)

- Novokreshchenova IG. Organizational and economic bases of functioning of municipal health care: DSc diss. Saratov, 2008; 193 p. Russian (Новокрещенова И. Г. Организационно-экономические основы функционирования муниципального здравоохранения: дис. … д-ра. мед. наук. Саратов, 2008; 193 с.).

- Schepin VO. Provision of the population of the Russian Federation with the main human resource of the public health system. Problems of social hygiene, health care and history of medicine 2013; (6): 24–8. Russian (Щепин В. О. Обеспеченность населения Российской Федерации основным кадровым ресурсом государственной системы здравоохранения. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2013; (6): 24–8).

- Zholobova ЕV, Muhacheva ЕA, Shipicyna VV, et al. Problems of staffing secondary medical personnel medical institutions in rural areas. Vyatka Medical Bulletin 2014; (1): 21– 4. Russian (Жолобова Е. В., Мухачева Е. А., Шипицына В. В. и др. Проблемы кадрового обеспечения средним медицинским персоналом лечебно-профилактического учреждения в сельской местности. Вятский медицинский вестник 2014; (1): 21–4).

- Statistical compendium. Federal state statistics service. Russian (Статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru / bgd / regl / b15_34 / Main. htm).

- Allenov AM, Medvedskaya DR. The main trends in the provision of regional health care by secondary health workers. Modern medicine: topical issues 2015; (40): 46–53. Russian (Алленов А. М., Медведская Д. Р. Основные тенденции обеспечения регионального здравоохранения средними медицинскими работниками. Современная медицина: актуальные вопросы 2015; (40): 46–53).

- Schepin OP, Korotkih RV Prospects of development of health care of the Russian Federation. Problems of social hygiene, health care and history of medicine 2015; 23 (6): 3–6. Russian (Щепин О. П., Коротких Р. В. Перспективы развития здравоохранения Российской Федерации. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2015; 23 (6): 3–6).

- Svetlichnaya TG. Actual problems of health care staffing at the regional level. Problems of social hygiene, health care and history of medicine 2017; (3): 38–41. Russian (Светличная Т. Г. Актуальные проблемы кадрового обеспечения здравоохранения на региональном уровне. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2017; (3): 38–41).

- Serafimov SV. Modern problems of personnel architecture of medical organizations in rural areas. Archivist 2017; 1 (16): 25–8. Russian (Серафимов С. В. Современные проблемы кадровой архитектуры медицинских организаций в сельской местности. Архивариус 2017; 1 (16): 25–8).

- Belyaev SA. Problems of provision of the population with secondary medical personnel. Karelian research journal 2018; 7 (1): 91–4. Russian (Беляев С. А. Проблемы обеспеченности населения средним медицинским персоналом. Карельский научный журнал 2018; 7 (1): 91–4).

- Sergeeva NM. Directions of staffing in medical institutions. Karelian research journal 2018; 6 (4): 293–6. Russian (Сергеева Н. М. Направления обеспечения укомплектованности персоналом в медицинских учреждениях. Карельский научный журнал 2018; 6 (4): 293–6).

- Kim MS. Target admission in medical universities of Russia. In: Political science issues: proceedings of the II international scientific conf. SPb., 2016; 18–21. Russian (Ким М. С. Целевой прием в медицинских вузах России. В кн.: Вопросы политической науки: материалы II междунар. науч. конф. СПб.: Свое издательство, 2016; 18–21).

- Korotkova MN. Social policy of the state: prospects of targeted admission to medical universities in Russia. Politics and society 2016; (5): 680–6. Russian (Короткова М. Н. Социальная политика государства: о перспективах целевого приёма в медицинских вузах России. Политика и общество 2016; (5): 680–6).

- Doshchannikova OA, Filippov YuN, Bogomolova ЕS. On the issue of improving the mechanisms of targeted training of medical students. Higher education in Russia 2017; 12 (218): 45–53. Russian (Дощанникова О. А., Филиппов Ю. Н., Богомолова Е. С. К вопросу о совершенствовании механизмов целевой подготовки студентов медицинского вуза. Высшее образование в России 2017; 12 (218): 45–53).

- Shejman IM, Sazhina SV. Personnel policy in health care: how to overcome the shortage of personnel. World of Russia 2018; 27 (3): 130–53. Russian (Шейман И. М., Сажина С. В. Кадровая политика в здравоохранении: как преодолеть дефицит кадров. Мир России 2018; 27 (3): 130–53).

- Kligunenko ЕN, Kravec OV, Ploshchenko YuA, et al. Modern approach to the education of doctors: the concept of continuous medical education and continuous professional development. Emergency medicine 2018; 5 (92): 169–72. Russian (Клигуненко Е. Н., Кравец О. В., Площенко Ю. А. и др. Современный подход к образованию врачей: концепция непрерывного медицинского образования и непрерывного профессионального развития. Медицина неотложных состояний 2018; 5 (92): 169–72).

- Gazheva AV. A new method of calculating the need for specialists with secondary medical education. Chief nurse 2016; (11): 26–9. Russian (Гажева А. В. Новая методика расчета потребности в специалистах со средним медобразованием. Главная медицинская сестра 2016; (11): 26–9).

- Popkov VM, Novokreshchenova IG, Novokreshchenov IV, et al. Social efficiency of healthcare reforms in Russia. Saratov: SGMU, 2012; 172 p. Russian (Попков В. М., Новокрещенова И. Г., Новокрещенов И. В. и др. Социальная эффективность преобразований здравоохранения России. Саратов: СГМУ, 2012; 172 с).

- Sheyman IM, Shevskiy VI. Personnel policy in healthcare: comparative analysis of Russian and international practice. Public administration issues 2015; (1): 143–61. Russian (Шейман И. М., Шевский В. И. Кадровая политика в здравоохранении: сравнительный анализ российской и международной практики. Вопросы государственного и муниципального управления 2015; (1): 143–61).

- Kenzheeva N, Chernyavskaya A. Prospects for growth of wages of health workers. New science: from idea to result 2016; (1-1): 148–50. Russian (Кенжеева Н., Чернявская А. Перспективы роста заработной платы работников здравоохранения. Новая наука: От идеи к результату 2016; (1-1): 148–50).

- Gavrilov EL, Aslibekyan NO, Shevchenko ЕA. Remuneration of medical workers as a method of personnel management in the health care system. Bulletin of the National medical and surgical Center n. a. N. I. Pirogov 2017; 12 (1): 73–8. Russian (Гаврилов Э. Л., Аслибекян Н. О., Шевченко Е. А. Оплата труда медицинских работников как метод управления персоналом в системе здравоохранения. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова 2017; 12 (1): 73–8).

- Novokreshchenova IG, Novokreshchenov IV, Zaharova ЕA, et al. Quality management of nursing care in a medical institution. Problems of social hygiene, health care and history of medicine 2008; (1): 24–26. Russian (Новокрещенова И. Г., Новокрещенов И. В., Захарова Е. А. и др. Управление качеством сестринской помощи в лечебно-профилактическом учреждении. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2008; (1): 24–26).

- Dvoynikov SI, Guseva SL, Zorina ЕV. Optimization of nursing education system the way to effective personnel management in health care. Chief nurse 2014; (2): 13–8. Russian (Двойников С. И., Гусева С. Л., Зорина Е. В. Оптимизация системы сестринского образования — путь к эффективному кадровому менеджменту в здравоохранении. Главная медицинская сестра 2014; (2): 13–8).

- Reshetnikov AV, Prisyazhnaya NV, Pavlov SV, et al. Young medical specialist in the labor market: employers’ expectations. Sociology of medicine 2017; 16 (1): 32–44. Russian (Решетников А. В., Присяжная Н. В., Павлов С. В. и др. Молодой медицинский специалист на рынке труда: ожидания работодателей. Социология медицины 2017; 16 (1): 32–44).

- Petrova NG, Pogosyan SG, Soboleva NI. Modern problems of training nursing staff. Problems of social hygiene, health care and history of medicine 2013; (4): 38–41. Russian (Петрова Н. Г., Погосян С. Г., Соболева Н. И. Современные проблемы подготовки кадров сестринского персонала. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2013; (4): 38–41).

- Pyanykh AV. Optimization of training of medical personnel in the system of higher professional education in the direction of Nursing: PhD abstract. Moscow, 2015; 42 p. Russian (Пьяных А. В. Оптимизация подготовки медицинских кадров в системе высшего профессионального образования по направлению Сестринское дело: автореф. дис. … канд. мед. наук. M., 2015; 42 с.

- Alekseeva ЕЕ, Novokreshchenova IG, Chunakova VV. Regional system of training of nurses and the main directions of its improvement. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (2): 87–93. Russian (Алексеева Е. Е., Новокрещенова И. Г., Чунакова В. В. Региональная система подготовки среднего медицинского персонала и основные направления ее совершенствования. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (2): 87–93).

- Glukhikh SI. Features of training nurses in modern vocational education. Siberian pedagogical journal 2016; (1): 73–8. Russian (Глухих С. И. Особенности подготовки медицинских сестер в современном профессиональном образовании. Сибирский педагогический журнал 2016; (1): 73–8).

- Manerova OA, Gazheva AV, Kupeeva IA, et al. Provision of practical health care by specialists with higher medical education in the specialty «Nursing». Problems of standardization in health care 2014; (5-6): 22–5. Russian (Манерова О. А., Гажева А. В., Купеева И. А. и др. Обеспеченность практического здравоохранения специалистами с высшим медицинским образованием по специальности «Сестринское дело». Проблемы стандартизации в здравоохранении 2014; (5-6): 22–5).

- Dvoynikov SI. Improvement of professional activity of specialists with secondary medical education. Chief nurse 2013; (12): 25–33. Russian (Двойников С. И. Совершенствование профессиональной деятельности специалистов со средним медицинским образованием. Главная медицинская сестра 2013; (12): 25–33).

- Kalininskaya AA, Gadzhieva LA, Gazheva AV, et al. Activities of nurses in Russia and abroad. Modern problems of health care and medical statistics 2017; (1): 19–25. Russian (Калининская А. А., Гаджиева Л. А., Гажева А. В. и др. Деятельность медицинской сестры в России и за рубежом. Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики 2017; (1): 19–25).

- Bastrakova ЕG. Professional self-knowledge as a condition of professional development of a nurse (experimental research experience). Man and the Universe 2003; 8 (29): 15–24. Russian (Бастракова Е. Г. Профессиональное самопознание как условие профессионального становления медицинской сестры (опыт экспериментального исследования). Человек и Вселенная 2003; 8 (29): 15–24).

- Ladygina ЕЕ, Mihaylovskiy MN. Professional development of nursing staff in the learning process. Nurse 2015; (5): 47–8. Russian (Ладыгина Е. Е., Михайловский М. Н Профессиональное становление сестринского персонала в процессе обучения. Медицинская сестра 2015; (5): 47–8).

- Novokreshchenova IG, Alekseeva ЕЕ, Chunakova VV. Professional adaptation of a young nursing specialist. Nurse 2016; (8): 48–51. Russian (Новокрещенова И. Г., Алексеева Е. Е., Чунакова В. В. Профессиональная адаптация молодого специалиста сестринского дела. Медицинская сестра 2016; (8): 48–51).

- Bodrov VA. Psychology of professional suitability: Textbook for universities. 2nd ed. M.: PЕR SE, 2006; 511 p. Russian (Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: учеб. пособие для вузов. 2‑е изд. М.: ПЕР СЭ, 2006; 511 с.).

- Hetagurova AK, Kasimovskaya NA. Sociodemographic and psychological factors affecting the departure from the profession of nurses at the present stage. Health economics 2007; 2–3 (112): 25–9. Russian (Хетагурова А. К., Касимовская Н. А. Социально-демографические и психологические факторы, влияющие на уход из профессии медицинских сестер на современном этапе. Экономика здравоохранения 2007; 2–3 (112): 25–9).

- Petrova NG, Braclavskiy VB, Pogosyan SG. Burnout syndrome in nursing staff. Health and education in the XXI century 2016; 18 (2): 452–4. Russian (Петрова Н. Г., Брацлавский В. Б., Погосян С. Г. Синдром эмоционального выгорания у среднего медицинского персонала. Здоровье и образование в XXI веке 2016; 18 (2): 452–4).

- Andreeva NV. Features professiogram nurses and the risks of professional deformation. Medicine and ecology 2015; (4): 102–5. Russian (Андреева Н. В. Особенности профессиограммы среднего медицинского персонала и риски его профессиональной деформации. Медицина и экология 2015; (4): 102–5).

- Semenova NV, Vyalcin AS, Avdeev DB, et al. Burnout in health care workers. Modern problems of science and education 2017; (2). Russian (Семенова Н. В., Вяльцин А. С., Авдеев Д. Б. и др. Эмоциональное выгорание у медицинских работников. Современные проблемы науки и образования 2017; (2). URL: http://science-education.ru / ru / article / view?id= 26209).

- Golmenko AD, Ilyin VP, Haptanova VA, et al. Conceptual approaches to the assessment of professionally significant personal qualities of a medical worker. Siberian medical journal 2016; (6): 28–30. Russian (Гольменко А. Д., Ильин В. П., Хаптанова В. А. и др. Концептуальные подходы к оценке профессионально значимых личностных качеств медицинского работника. Сибирский медицинский журнал 2016; (6): 28–30).

- Altuhov VV, Kuvshinova OL, Kuznecov KG. A comprehensive approach to career guidance. Vocational education and labour market 2014; (3): 13–5. Russian (Алтухов В. В., Кувшинова О. Л., Кузнецов К. Г. Комплексный подход в профориентации. Профессиональное образование и рынок труда 2014; (3): 13–5).

- Novokreshchenova IG, Novokreshchenov IV, Semikina NA, et al. Characteristics of professional self-determination of first-year medical students. Orenburg Medical Bulletin 2018; VI (S4): 55–9. Russian (Новокрещенова И. Г., Новокрещенов И. В., Семикина Н. А. и др. Характеристика профессионального самоопределения студентов-первокурсников медицинского вуза. Оренбургский медицинский вестник 2018; VI (S4): 55–9).

- Madalieva SH, Еrnazarova ST, Sulejmenova ShV, et al. Professional selection: identification of professional suitability for a medical specialty. Advances in modern natural science 2015; (4): 157–62. Russian (Мадалиева С. Х., Ерназарова С. Т., Сулейменова Ш. В. и др. Профотбор: выявление профессиональной пригодности к медицинской специальности. Успехи современного естествознания 2015; (4): 157–62).

- Gaydarov GM, Makarov SV, Alekseeva NYu, et al. Sociological assessment of professional self-determination of future doctors. Acta Biomedica Scientifica 2018; 3 (1): 1005–10. Russian (Гайдаров Г. М., Макаров С. В., Алексеева Н. Ю. и др. Социологическая оценка профессионального самоопределения будущих врачей. Acta Biomedica Scientifica 2018; 3 (1): 1005–10).

- Chunakova VV, Alekseeva ЕЕ. Problems of professional realization of specialists with secondary medical education. In: Basic science in modern medicine 2019: materials of satellite remote scientific-practical conf. of students and young scientists. Minsk: BGMU, 2019; 236–40. Russian (Чунакова В. В., Алексеева Е. Е. Проблемы профессиональной реализации специалистов со средним медицинским образованием. В кн.: Фундаментальная наука в современной медицине 2019: материалы сателл. дистанц. науч.‑практич. конф. студентов и молодых ученых. Минск: БГМУ, 2019; 236–40).

- Zabolotskaya KR, Shindryaeva IV. The problem of professional realization and career expectations of medical students (results of sociological survey). Economy and society 2017; 12 (43): 385–8. Russian (Заболотская К. Р., Шиндряева И. В. Проблема профессиональной реализации и карьерные ожидания студентов медицинского вуза (результаты социологического опроса). Экономика и социум 2017; 12 (43): 385–8).

- Markelova TV, Shutkina ZhA, Katunova VV, et al. Conditions of success of professional activity of the medical worker. Bulletin of the Kostroma state University named after N. A. Nekrasov. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics 2016; (22): 64–7. Russian (Маркелова Т. В., Шуткина Ж. А., Катунова В. В. и др. Условия успешности профессиональной деятельности медицинского работника. Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика 2016; (22): 64–7.

- Rublevskaya ЕI, Divakova TS, Laptieva LN. The role of the medical college in providing medical institutions with secondary medical personnel. Bulletin of Vitebsk state medical University 2016; 15 (2): 110–7. Russian (Рублевская Е. И., Дивакова Т. С., Лаптиева Л. Н. Роль медицинского колледжа в обеспечении лечебно-профилактических учреждений средним медицинским персоналом. Вестник Витебского государственного медицинского университета 2016; 15 (2): 110–7).