Актуальные вопросы формирования и управления инфраструктурным потенциалом регионального продовольственного комплекса

Автор: Небогатикова Наталья Геннадьевна, Гапоненко Юлия Владимировна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Социально-экономические инновации

Статья в выпуске: 2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается определенная неравномерность и разновременность становления основных институтов рыночной системы. Среди подобных институтов важное место занимает продовольственный комплекс. Как показала практика, реализация инфраструктурного потенциала продовольственного комплекса превратилась в реальный фактор ускоренного становления рыночных форм хозяйствования.

Инфраструктурный потенциал, продовольственный комплекс, регион, экономическая стабилизация, эффективность управления

Короткий адрес: https://sciup.org/14968291

IDR: 14968291 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Актуальные вопросы формирования и управления инфраструктурным потенциалом регионального продовольственного комплекса

Развитая рыночная организация продовольственного рынка выступает условием устойчивого обеспечения населения страны продовольственными товарами и важнейшей предпосылкой стабилизации экономической и социальной ситуации в регионе.

Управление экономического потенциала рынка знаменует определенный синергетический эффект как результат интеграции рыночной, управленческой и институциональной сторон функционирования рынка. Все это позволяет осуществить логическую структуру инфраструктуры управления как самостоятельного элемента рыночной системы.

Крайне актуальна категориальная разработка инфраструктуры управления для моделирования элементов реального сектора переходной экономики. К числу подобных сфер относится рынок продовольственных товаров, развитая рыночная организация которого выступает условием устойчивого обеспечения населения страны продовольственными товарами и важнейшей предпосылкой стабилизации экономической и социальной обстановки в государстве.

Рыночная инфраструктура представляет собой комплекс связанных трансакциями рыночных институтов и видов деятельности (обеспечивающих эффективное функционирование рынка с учетом региональных, отраслевых и корпоративных особенностей структурных элементов). Другими словами, на инфраструктуру управления рынка возлагается задача противодействия излишнему воздействию внешних – по отношению к данному рынку – факторов и тем самым восстановления (в дан- ной сфере) реальности основополагающего принципа рынка – «принципа равновесия».

Исходя из сформулированных автором теоретических характеристик инфраструктуры управления рынком актуальным становится понятие инфраструктурного потенциала. Мы считаем, что инфраструктурная трактовка понятия «продовольственный комплекс» как совокупности специализированных рынков и системы социально-экономических отношений, связанных с производством, обменом, распределением и потреблением продуктов питания, является наиболее полной в данном контексте.

Системная классификация признаков продовольственного комплекса должна осуществляться с учетом региональных и отраслевых особенностей, по объектам предложения, географическому положению, степени ограничения конкуренции, характеру продаж, степени переработки поставляемой на рынок продукции. Это позволит выявить потенциал инфраструктуры управления в соответствии с особенностями конкретного регионального продовольственного комплекса.

Авторы рассматривали категориальную характеристику «инфраструктурного потенциала продовольственного комплекса», согласно которой он рассматривается как особая управляемая и саморегулирующаяся подсистема в институциональной системе экономики, призванная создать предпосылки для реализации рыночных отношений с целью обеспечения социально-экономической и продовольственной безопасности.

Инфраструктурный потенциал зависит от абсолютных производственных возможностей отраслей народного хозяйства и степени их использования. Применительно к продовольственному комплексу необходимо различать три иерархических уровня его инфраструктурного потенциала: государственный, региональный и корпоративный.

Благодаря сельскохозяйственной специализации округа в ЮФО самая низкая в России стоимость продуктовой части потребительской корзины и самый низкий индекс потребительских цен. Несмотря на это, темп роста цен производителя превысил среднероссийский уровень.

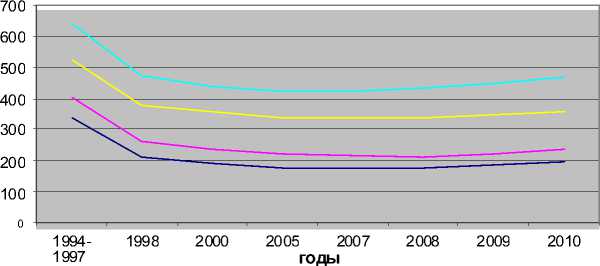

Продовольственный рынок является неотъемлемым структурным звеном любой рыночной экономики и относится к ресурсному типу рынков (таких как рынки любых других ресурсов: энергоносителей, земли, труда, инвестиций, сырья и т. п.). Продовольственный рынок рассматривается авторами как совокупность специализированных рынков и системы социально-экономических отношений, связанных с производством, обменом, распределением и потреблением продуктов питания. Во всех звеньях продовольственной «цепочки» наблюдается тенденция к вертикальному интегрированию. В значительной мере это является следствием недостаточного предложения сырья на сельскохозяйственных рынках. Немалую роль здесь играет также и неполнота рыночной информации, отсутствие форвардных рынков. Вместо нормальной контракции все большее распространение имеют различные обменные операции, наличный оборот, натуральные выплаты, взаимозачеты (см. рисунок).

Молоко Хлеб — i i Овощи

Мясо

Производство основных видов продукции продовольственного назначения в сельскохозяйственных предприятиях АПК ЮФО

Примечание . Составлено по: [1, 4].

С позиций рыночной оценки следует учитывать, что продовольственный комплекс исследуемого региона в настоящее время продолжает функционировать в условиях сохраняющегося низкого платежеспособного спроса населения, диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, отсутствия государственной поддержки в отношении товаропроизводителей.

Необходимость создания в России механизма государственного регулирования продовольственного рынка вытекает из места и роли этого сектора в рыночной экономике в целом и принципиальных особенностей переходного периода в России. В частности, региональный продовольственный рынок не может на равных участвовать в межотраслевой конкуренции. Сельское хозяйство зависит от природных факторов, имеет ярко выраженный сезонный характер производства, низкую отдачу вложенного капитала, медленнее приспосабливается к изменяющимся экономическим условиям, а уровень сельскохозяйственного производства влияет на состояние продовольственной безопасности страны.

Поскольку продовольственный рынок является социально значимым, рыночное регулирование на нем должно сочетаться с методами государственного регулирования, что не может не порождать внутреннее противоречие в системе экономических отношений между его субъектами.

В современных условиях переходного состояния экономики роль регулярного, всестороннего, объективного мониторинга особенно велика, так как имеет место высокая подвижность, неустойчивость социально-экономических показателей-индикаторов, наличие многочисленных диспропорций, требующих постоянного внимания. Если качество мониторинга недостаточно высоко, то динамика отрицательных экономических тенденций, их возникновение и развитие могут выйти из-под контроля государства и стать неуправляемыми и в какой-то степени необратимыми.

Были рассчитаны и проанализированы следующие показатели: рыночный спрос и предложение, объемы финансирования, производственная инфраструктура, природные ресурсы, размер складских запасов товаров, объем продаж, освоение новых технологий, поведение покупателей, научно-техническая информация, уровень жизни населения, вкусы и предпочтения потребителей, социальная инфраструктура, материально-техническое снабжение, производственно-техническое обеспечение и обслуживание, предпродажный сервис, послепродажный сервис, государственная поддержка и регулирование, прогнозирование развития и размещения отраслей АПК, региональная конкурентоспособность продукции АПК, экспорт и импорт товаров, аграрная и продовольственная политика государства, биоклиматический потенциал продуктивности растений, защита почвы, атмосферы, водных ресурсов, предотвращение загрязнения продукции и т. п.

Данная система реализована на практике: исследованы следующие рынки ЮФО: рынок мясной продукции (рынок мяса и субпродуктов I категории, рынок колбасных изделий и рынок мясных полуфабрикатов) и рынок молочной продукции (рынок масла животного, рынок цельномолочной продукции и рынок кисломолочной продукции). На основании проведенного исследования конкурентной среды выявлено, что состояние рынка мяса и мясопродуктов нестабильно от временного дефицита до слабой конкурентной среды и высокой концентрации. Рынок молочной продукции характеризуется значительным сокращением объема продукции, ростом цен и ярко выраженным олигополистическим характером.

Выявлено, что оба продовольственных рынка – и рынок мясной, и рынок молочной продукции – характеризуют черты, которые свойственны продовольственному комплексу на сегодняшнем этапе его развития.

Во-первых, это крайне неустойчивый развивающийся характер рынка, когда постоянно меняется число субъектов хозяйствования и их положение на этом рынке. Во-вторых, олигополистический характер и достаточно высокая концентрация отдельных сегментов данного рынка, имеющая тенденцию к усилению. В-третьих, неоднородный характер конкурентной среды отдельных сегментов РПР, когда релевантные рынки подразделяются на части с различной и неадекватной друг к другу конкурентной средой. Расчеты показывают, что на протяжении последних лет предложение на рынке мяса и мя- сопродуктов в ЮФО за счет собственного производства имеет тенденцию к снижению, а поэтому в целом регион не обладает продовольственной независимостью по данному сегменту продовольственного комплекса, но существуют условия, позволяющие обеспечить регион животноводческой продукцией и избежать угрозы продовольственной безопасности. Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, позволит определить, к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый товарный рынок, оценить степень развитости (или не- развитости) конкуренции на данном товарном рынке (см. табл. 1, 2).

Управление инфраструктурным потенциалом регионального продовольственного комплекса предполагает воздействие на определенные подсистемы хозяйствования региона с помощью правовых, экономических, инвестиционных, налоговых, демографических и других методов. Основным принципом действия механизма управления экономическим потенциалом продовольственного рынка является взаимодействие и согласованность его составляющих, рассматриваемых как отдельные подсистемы.

Таблица 1

Потребление основных продуктов питания на душу населения в Южном федеральном округе, кг/год

|

Продукты питания |

Годы |

Место в РФ |

|||||||

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

||

|

Молоко |

336,0 |

212,0 |

192,0 |

177,0 |

175,0 |

177,0 |

185,0 |

194,0 |

5 |

|

Мясо |

67,0 |

47,0 |

45,0 |

43,0 |

41,0 |

38,0 |

39,0 |

41,0 |

7 |

|

Хлеб |

121,0 |

119,0 |

119,0 |

115,0 |

119,0 |

121,0 |

120,0 |

123,0 |

2 |

|

Овощи |

116,0 |

92,0 |

84,0 |

88,0 |

87,0 |

97,0 |

102,0 |

111,0 |

1 |

Примечание . Источник: ФСГС РФ.

Таблица 2

Реализация основных видов продукции сельхозпредприятиями ЮФО, в % к общему объему реализации в натуральном выражении

|

Каналы реализации |

Молоко |

Мясо КРС |

Пшеница |

|||

|

2005 г. |

2012 г. |

2005 г. |

2012 г. |

2005 г. |

2012 г. |

|

|

Перерабатывающие предприятия |

75,0 |

94,0 |

63,0 |

94,4 |

39,0 |

8,7 |

|

Заготовительные организации |

6,0 |

– |

3,0 |

– |

5,0 |

13,5 |

|

Предприятия общепита |

– |

1,0 |

– |

2,5 |

– |

– |

|

Розничные магазины |

1,0 |

0,0 |

1,0 |

– |

– |

– |

|

Городской рынок |

8,0 |

3,4 |

2,0 |

– |

2,0 |

0,2 |

|

Оптовые посредники |

– |

– |

2,0 |

– |

3,0 |

27,3 |

|

Бюджетные организации |

– |

– |

2,0 |

– |

4,0 |

– |

|

Бартер |

– |

0,7 |

4,0 |

1,3 |

16,0 |

24,6 |

|

Оплата труда работников |

1,0 |

0,2 |

1,0 |

0,1 |

4,0 |

8,4 |

|

Выплаты дивидендов |

– |

– |

– |

– |

– |

5,6 |

|

Продажи населению |

2,0 |

0,3 |

15,0 |

1,6 |

9,0 |

1,0 |

|

Продажи другим сельхозпредприятиям |

– |

– |

1,0 |

0,1 |

3,0 |

10,7 |

|

Прочие каналы |

7,0 |

0,2 |

6,0 |

– |

15,0 |

– |

|

Итого |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Примечание . Источник: ФСГС РФ.

Начальным этапом управления инфраструктурным потенциалом продовольственного комплекса является анализ возможностей регионально-отраслевых рынков производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Также необходимо помнить о предельно допустимых ресурсных и технологических возможностях региона. На основании такого анализа производится предварительный отбор сравнительно эффективных стратегических решений. Затем, в соответствии с прогнозируемыми техническими параметрами производственного потенциала определяются требуемые параметры трудового потенциала по основным его характеристикам. На последнем этапе стратегического управления при достижении допустимого в данных условиях уровня соответствия производственного и трудового факторов осуществляется управление социальными факторами эффективности труда с учетом качественного состояния трудовых коллективов.

Проведенное исследование демонстрирует, что построение системы стабильного интеграционного процесса возможно только в случае вычисления инфраструктурных системообразующих компонентов-факторов из многообразия рыночных составляющих и их интеграции в отраслевом разрезе. Интеграция должна развиваться по следующим направлениям: государственное регулирование продовольственного комплекса, ифраструк-турные преобразования, правовое координирование, технологическое координирование, финансовое координирование, информационное обеспечение. Следовательно, необходимо выбрать приоритетные отрасли сотрудничества, имеющие исторические предпосылки и экономическую привлекательность для участников продовольственного комплекса в текущем и перспективном измерении.

Подводя итоги аргументации изложенной проблемы, следует подчеркнуть, что системное управление социально-экономическими процессами на всех уровнях требует качественно нового подхода к информатизации, предлагающего единство научно-методических и информационно-технологических основ эффективного управления.

Таким образом, предложенный механизм управления инфраструктурным потенциалом продовольственного комплекса удовлетворяет требованиям рыночной экономики, отвечает социальным потребностям людей в рамках конкретной территории, позволяет разработать конкретные мероприятия для поддержания необходимого уровня сбалансированности важнейших факторов производства, переработки и реализации продукции при изменении условий внешней и внутренней среды и, таким образом, избежать серьезных социальных конфликтов, ускорив социально-экономическое развитие ЮФО.

Список литературы Актуальные вопросы формирования и управления инфраструктурным потенциалом регионального продовольственного комплекса

- Гапоненко, Ю.В. Производственный потенциал как базовая составляющая в оценке экономического потенциала регионального продовольственного комплекса/Ю.В. Гапоненко//Вестник Евразийской академии административных наук. -2011. -№ 4. -С. 62-71.

- Гапоненко, Ю.В. Устойчивое инновационно-ориентированное развитие регионального продовольственного комплекса/Ю.В. Гапоненко//Философия социальных коммуникаций. -2011. -№ 4. -С. 92-100.

- Корнеева, А.С. Оценка социально-инфраструктурного потенциала регионов России/А.С. Корнеева//Вестник НГУ -2011. -№ 11. -С. 156-166.

- Николаева, Л.А. Инновационный потенциал в инфраструктурном обеспечении экономического роста региона/Л.А. Николаева//Известия ИГЭА. -2008. -№ 6. -С. 37-40.

- Семенова, Л.М. Качество управления производством с позиций сенергетики/Л.М. Семенова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная деятельность. -2012. -№ 7. -С. 120-126.

- Чикинова, М.С. Оценка инфраструктурного потенциала юга Западной Сибири/М.С. Чикинова//Вестник Томского государственного университета. -2009. -№ 325. -С. 211-214.