Актуальные вопросы формирования региональных агропромышленных кластеров

Автор: Кушнаренко Татьяна Владимировна, Фомина Ирина Борисовна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ особенностей региональной экономики Юга России, которая характеризуется многоукладностью сельскохозяйственных предприятий. Показано, что предприятия агропромышленного комплекса (АПК) тяготеют к интеграции в целях обеспечения непрерывности сельскохозяйственных процессов. Исследованы факторы регионального развития, являющиеся объективными предпосылками формирования высокоэффективных кластеров в АПК. Доказано, что реализация непрерывного сценария развития экономики и процесса импортозамещения вызваны рядом причин, в том числе: низкой скоростью реакции на изменения рыночной конъюнктуры; затруднениями в получении кредитов; высокими тарифами на перевозку сельскохозяйственной продукции; изменениями в налогообложении. Определено, что объединение сельскохозяйственных предприятий в составе агропромышленного кластера обеспечивает системные преимущества и гарантирует получение синергетического эффекта в виде: трансформации отраслевой структуры АПК; создания условий для одновременного улучшения показателей эффективности деятельности предприятий кластера и административно-территориальных образований, в пределах которых они расположены; организации агропромышленного кластера в форме замкнутого контура и получения за счет этого снижения совокупных издержек и оптимизации налогообложения предприятий кластера; формирования механизма эффективного взаимодействия с территориальными органами управления в части реализации региональной политики импортозамещения; расширения доступа к новым технологиям и обучению персонала в целях более быстрого реагирования на изменение рыночной конъюнктуры в соответствии с требованиями современной экономики.

Многоукладность экономики региона, несырьевая модель развития, кластеризация, кластеры, региональный кластер, агропромышленный кластер, кластерная политика, импортозамещение

Короткий адрес: https://sciup.org/149131344

IDR: 149131344 | УДК: 332.2.021 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.3.18

Текст научной статьи Актуальные вопросы формирования региональных агропромышленных кластеров

DOI:

Цитирование. Кушнаренко Т. В., Фомина И. Б., 2019. Актуальные вопросы формирования региональных агропромышленных кластеров // Региональная экономики. Юг России. Т. 7, № 3. С. 173–186. DOI:

Постановка проблемы

Модернизация экономики осуществляется на основе реализации технологического переустройства производственно-хозяйственного комплекса региона. Современное направление трансформационной пространственной реорганизации производственно-хозяйственной инфраструктуры заключается в создании региональных и межрегиональных кластеров. Ориентация на использование кластерного подхода позволяет рассматривать его как основу несырьевого развития экономики региона. Преимущества данного подхода формируются при построении кластерной стратегии и заключаются в объединении предприятий, работающих на всех фазах производственно-технологического цикла: от производства сырья до получения нового высокотехнологич- ного продукта. Кластеризация создает условия для ускоренного развития экономики каждого региона и страны в целом, одновременно в роли популярного инструмента создавая положительный синергетический эффект, направленный на повышение конкурентоспособности национальной экономики.

В конце XIX в. А. Маршаллом были заложены основные понятия кластеризации [Маршалл, 1993]. Дальнейшее развитие этих идей было реализовано в трудах М. Портера гораздо позже – в 80-е гг. XX в., тогда же в научной литературе прозвучал непосредственно термин «кластер». Исследователь, раскрывая суть кластера, рассматривал его как «полюс роста» для избранной территории, в развитии которой заинтересованы государство, местные органы власти, корпоративный сектор и иностранные инвесторы, тем самым создавая ему особую роль при разработке государственной политики не только на макро-, но и на микроуровне. С точки зрения М. Портера, кластер может быть представлен в виде группы компаний, которые не только связанные между собой местом своего расположения, но и активно взаимодействующие в определенной сфере деятельности и смежных с ней отраслях. При этом компании характеризуются общностью деятельности и взаимно дополняют друг друга [Портер, 1993].

В исследовании теоретических основ кластеризации как базы для формирования конкурентных преимуществ региона использовались такие методы исследования, как диалектический, системный анализ, индукция, дедукция, экспертная оценка, математическое моделирование, мозговой штурм.

Рассматривая данный поцесс с точки зрения комбинации влияния на развитие его определенных факторов (географических, технологических, качественных и др.), нельзя исключать и воздействие многоукладности экономики. Последняя в южных регионах страны характеризуется сочетанием многочисленных сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и развитой пищевой и перерабатывающей промышленностью. Предприятия АПК изначально тяготеют к взаимной интеграции для обеспечения непрерывности сельскохозяйственных процессов, начиная от выращивания сельскохозяйственного сырья до его полноценной переработки как непосредственно для пищевой промышленности, так и для нужд других отраслей экономики. Это обусловливает в рамках проведения государственной экономической политики необходимость формирования несырьевой модели развития экономики, основанной на структурной модификации производственно-хозяйственной системы южных регионов страны [Кетова, Овчинников, 2014; Матвеева, Чернова, 2016].

Условия и факторы создания интеграционно-кластерных форм в АПК Южного макрорегиона

Экономическое развитие региона зависит от синтезирования взаимосвязанных факторов, среди которых: наличие разных экономических укладов, сформировавшееся ранее территориальное расположение, и высокотехнологичных отраслей, высококвалифицированные кадры в научной и производственной сферах, отраслевая структура региональной экономики. Рассмотрим осново- полагающие факторы, положительно влияющие на данный процесс.

Первый фактор регионального развития заключается в уникальности экономических укладов в регионах Юга России. Наличие большого разнообразия социохозяйственных укладов, в том числе от сохранившихся с советских времен кооперативных форм организации сельскохозяйственного производства до вновь созданных современных крупнейших АПК рыночного периода, а также сохранение архаично-традиционных укладов этноэкономики в республиках Северного Кавказа, создает уникальную ситуацию, равной которой трудно найти в каком-либо другом макрорегионе страны.

Данное обстоятельство позволяет нам рассматривать в качестве положительного фактора вовлечение в процесс технологической модернизации производственного потенциала всех видов ресурсов, в первую очередь сырьевых и материальных, а также формирование высокого уровня квалификации трудовых и привлечение финансовых ресурсов в достаточных для развития размерах [Чернова, Митрофанова, 2018].

Реализация интеграционного процесса на уровне предприятий сельскохозяйственного и агропромышленного профиля путем формирования внутри- и межрегиональных агропромышленных кластеров позволит создать базис для построения модели несырьевого сбалансированного развития Южного макрорегиона в целом. М. Энрайт разработал теорию региональной кластеризации на основании целого ряда исследований отраслей народного хозяйства. Ее сущность заключается в том, что формирование конкурентных преимуществ происходит на региональном уровне, а уже после они реализуются на более высоких уровнях – национальном и наднациональном. В связи с этим региональный кластер может быть представлен в качестве некоей агломерации компаний, специализирующихся в одной или нескольких смежных отраслях экономики [Enright, 1992].

Второй фактор регионального развития заключается в понимании необходимости создания высокоэффективных кластеров в АПК на основе инновационных технологий производства и переработки продукции сельскохозяйственного назначения.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в инерционном формате представляется практически бесперспективным. При обращении к недалекому прошлому обнаруживается, что вопросы обеспечения продуктами питания граждан СССР ставились еще в 70-е гг. прошлого столе- тия, когда была принята, но не в полном объеме реализована Продовольственная программа. В 80-е гг. XX в. страна практически вошла в продовольственный коллапс, что вынудило правительство страны ввести карточную систему на ряд основных продуктов питания. Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности, актуальность которой резко возросла после принятия против Российской Федерации целого ряда санкций, начавшихся в 2014 г. и не прекращающихся до настоящего времени, по-прежнему остро стоит на повестке дня.

И в прошлом столетии, и в данный момент руководством страны ставилась задача решения продовольственной проблемы. При этом совершенно очевиден тот факт, что поиск путей решения этой непростой задачи продолжается. Если в конце ХХ столетия ни биологическая и сельскохозяйственная науки, ни практика производства и переработки сельскохозяйственной продукции еще не позволяли совершить революционный переворот в агропромышленном секторе экономики, то сейчас эти вопросы уже находятся на стадии практической реализации и достигли возможностей технологического перевооружения на уровне крупного агропромышленного производства.

Практика многих развитых стран, например, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Финляндии, Японии, доказала, что активная реализация кластерной политики существенным образом влияет на повышение конкурентоспособности той или иной отрасли. При этом такая политика должна обеспечивать синхронизацию всего комплекса мероприятий в сфере законодательства, администрирования, реализации организационно-экономических мероприятий, способствующих процессу формирования и развития кластеров.

О наличии понимания Правительством РФ всей серьезности проблемы обеспечения продовольственной безопасности свидетельствует тот факт, что еще в 2009 г. им принята Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (документ утратил силу с 31.12.2015) [Указ Президента РФ № 537, 2009]. Затем в 2010 г. была утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Указ Президента РФ № 120, 2010]. Для развития вышеуказанных документов Правительством принята «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года», главная цель которой – перейти на инновационный социально-ориентированный тип развития экономики. Одним из основ- ных механизмов формирования модели пространственного развития должно стать создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий [Концепция долгосрочного развития ... , 2008].

В настоящее время официально действующим документом, регламентирующим сферу национальной безопасности, является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Указ Президента РФ № 683, 2015]. Принятие вышеуказанных нормативных актов подтверждает серьезность проблемы и доказывает уровень ее понимания руководством страны.

Третий фактор регионального развития заключается в наличии объективных возможностей осуществления производственно-технологической модернизации предприятий АПК в регионах Юга России. По мнению авторов, развитие интеграционно-кластерных форм АПК является необходимым условием создания высокоэффективных кластеров с замкнутым контуром производственнохозяйственного цикла [Kushnarenko et al., 2018].

Особенности функционирования таких кластеров в наибольшей мере соответствуют парадигме инновационно-ресурсного направления развития, ориентированного на создание высокотехнологичных продовольственных и непродовольственных товаров (текстиля, обуви, изделий из шерсти, пуха, меха, кожи и др.) сельскохозяйственного происхождения. Опыт использования кластеров замкнутого контура свидетельствует о том, что можно реально снизить долю сырьевого сектора на региональных рынках и, как следствие, существенно уменьшить трансрегиональный обмен [Матвеева, Чернова, 2016].

Одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности региона является целенаправленное стимулирование распространения новых технологий. Непосредственно процесс их построения всегда трудоемкий и затратный. Это обусловливает необходимость интеграции всех видов ресурсов, способствующих созданию новых технологий, что в конечном итоге должно выразиться в формировании и развитии региональных кластеров.

Внедрение новых биотехнологий в агропромышленное производство, производство продуктов питания, организация глубокой комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, автоматизация всех производственных процессов на предприятиях АПК позволяют обеспечить все требуемые условия для принятия решений по созданию эффективных высокотехнологичных кластеров в АПК [Terenina et al., 2018].

Состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленных кластеров на Юге России

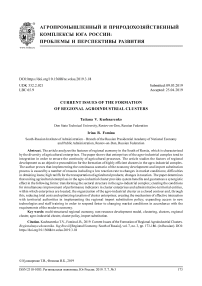

Анализ состояния производства основных видов сельскохозяйственной продукции по федеральным округам позволяет сделать ряд выводов (рис. 1).

Совокупный объем производства растениеводческой продукции по всем регионам, входящим в состав ЮФО и СКФО, составил, соответственно, по зерну – 49 061,8 тыс. тонн (36,2 % от общего объема по Российской Федерации), семян подсолнечника – 3 970,0 тыс. тонн (37,9 %), сахарной свеклы – 13 349,3 тыс. тонн (25,7 %). Данные свидетельствуют о внушительных объемах продукции растениеводства, производимых на юге страны, что вполне объясняется наличием благоприятных климатических условий для выращивания сельскохозяйственной продукции и традиционно сложившейся еще в советский период отраслевой структурой экономики южных регионов.

Несколько скромнее выглядят результаты производства животноводческой продукции. Так, например, суммарный объем в ЮФО и СКФО производства молока составил в 2017 г. 6 193,4 тыс. тонн (20,5 % от общего объема по стране), яиц – 6 940,9 млн штук (15,5 %), скота и птицы на убой – 1 684,5 тыс. тонн (16,3 %). Лидирующее положение в отраслях животноводства принадлежит регионам ПФО и ЦФО. По производству молока регионы ПФО обеспечили 9 351,5 тыс. тонн (31,0 % от общего объема по Российской Федерации), яиц – 11 143,0 млн штук (24,9 %). Наибольший объем по убою скота и птицы в 2017 г. был достигнут в регионах ЦФО – 3 887,6 тыс. тонн (37,7 % от общего объема по России) [Российский статистический ежегодник, 2018].

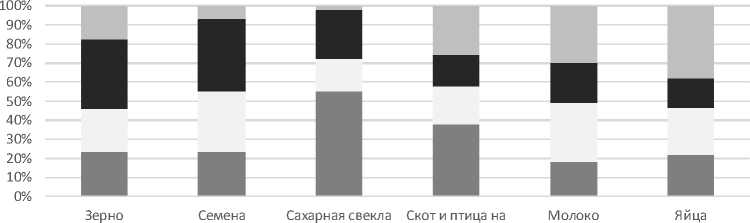

Следует отметить существенные различия непосредственно среди самих южных регионов. В этой связи представляет интерес анализ состояния производства основных видов сельскохозяйственной продукции в региональном разрезе (рис. 2).

подсолнечника убой

■ ЦФО ПФО ■ ЮФО-СКФО ■ Остальные округа

Рис. 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по федеральным округам в Российской Федерации, 2017 г.

Примечание. Составлено по данным Росстата.

Краснодарский край ■ Ростовская область ■ Ставропольский край ■ Остальные регионы

Рис. 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в разрезе регионов ЮФО и СКФО, 2017 г.

Примечание. Составлено по данным Росстата.

Наряду с явными лидерами по производству продукции сельского хозяйства, на юге страны есть регионы, в которых отрасли АПК не играют существенной роли в экономике как самого региона, так в целом по федеральному округу.

Анализ состояния производства основных видов сельскохозяйственной продукции по данным за 2017 г. в разрезе регионов, входящих в состав ЮФО и СКФО, показал наличие абсолютного лидера – Краснодарского края – по четырем направлениям: производство зерна в объеме 14 080,8 тыс. тонн, сахарной свеклы – 9 956,9 тыс. тонн, скота и птицы на убой – 373,1 тыс. тонн, молока – 1 380,9 тыс. тонн. Ростовская область вышла на первое место только по двум видам: производство семян подсолнечника – 1 429,5 тыс. тонн и яиц – 2 085,7 млн штук. Замыкает тройку регионов-лидеров Ставропольский край, вслед за которым следует Волгоградская область [Российский статистический ежегодник, 2018].

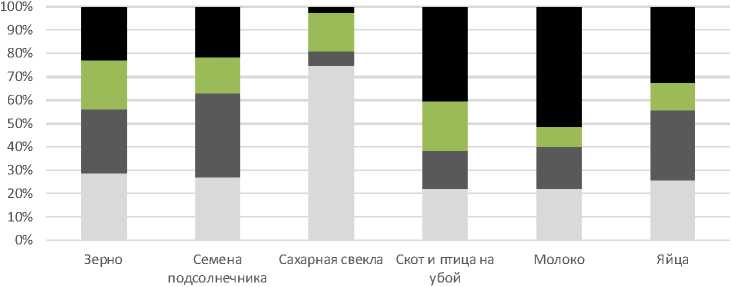

Анализ только валовых параметров производства сельскохозяйственной продукции не может дать объективную характеристику состояния отрасли. Для этого необходимо оценить распределение производства продукции по категориям хозяйств в 2017 году (рис. 3).

Можно констатировать тот факт, что по всем шести основным видам производства сельскохозяйственной продукции большая ее часть приходится на крупные сельскохозяйственные организации, например, 70,1 % от всего объема производства зерна, 68,1 % семян подсолнечника, 88,2 % сахарной свеклы, 77,9 % скота и птицы на убой, 51,9 % молока и

80,1 % яиц. Очевидно, что лишь в производстве молока реальную конкуренцию крупным сельскохозяйственным организациям составляют мелкие товаропроизводители, в частности хозяйства населения, а по остальным видам продукции они не могут конкурировать на таком же уровне [Российский статистический ежегодник, 2018].

Представленный анализ статистических данных показал, что крупные сельскохозяйственные организации продолжают играть ведущую роль в производстве основных видов продукции сельского хозяйства. Это дает основание полагать, что развитие кластерных инициатив в отраслях АПК региона может быть эффективным и принести реальную экономическую выгоду.

Реализация несырьевого сценария развития экономики и процесса импортозамещения хорошо прослеживается на примере организации производства сельскохозяйственного сырья в крупнейших на Юге России зонах деятельности АПК кластерного типа. Примерами такого рода компаний являются ГК «Юг Руси» (Ростовская область), «Агрокомплекс» (Краснодарский край), где осуществляется весь технологический процесс непосредственно от выращивания сельскохозяйственного сырья до производства готового продукта и его реализации через специализированную торговую сеть. Такое «построение» характерно для вертикального типа кластеров, которые в них совмещаются этапы производственно-технологического процесса. В этом случае важную роль играет инициатор создания кластера и конечный исполнитель инноваций [Официальный сайт Группы компаний ... , 2018].

■ Сельскохозяйственные организации Крестьянские (фермерские) хозяйства ■ Хозяйства населения

Рис. 3. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в Российской Федерации, 2017 г.

Примечание. Составлено по данным Росстата.

Группа компаний «Юг Руси» представляет собой мощный агропромышленный вертикально интегрированный холдинг с годовым оборотом около 2 млрд USD. Общее число партнерской сети ГК «Юг Руси» достигает 400 партнеров, являющихся наиболее динамично развивающимися компаниями в своих регионах.

В ГК «Юг Руси» входят 10 маслозаводов, расположенных на территории России и Казахстана, крупнейший из них – Ростовский МЭЗ. В общей сложности этот агрохолдинг охватывает до 30 % рынка бутилированного растительного масла в Российской Федерации и более 20 % – в Республике Казахстан. В России ГК «Юг Руси» является национальным лидером и крупнейшим экспортером таких видов продукции, как зерно, растительное масло (бутилированное и наливное), шрот, топливные пеллеты из лузги, овощные консервы, плодово-ягодные соки, майонезы и др. В его составе 19 предприятий АПК, находящихся на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края, которым принадлежит около 200 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. В этот агрохолдинг входит одноименный хлебозавод – самый крупный в регионе производитель муки и хлебобулочных изделий.

ГК «Юг Руси» имеет обширную логистическую инфраструктуру: 27 элеваторов, парк грузового автотранспорта, морские портовые терминалы, расположенные на реке Дон, акватории Азовского моря в районе Керченского пролива. В состав агрохолдинга входит конезавод имени С.М. Буденного, специализирующийся на разведении верховых лошадей буденновской и донской породы, а также Ростовский ипподром, который является признанным национальным центром испытаний лошадей.

Становится очевидным, что интеграция в сфере сельскохозяйственного производства выводит на новый более высокий качественный уровень участников агрохолдинга. Использование всех видов ресурсного потенциала каждой конкретной территории (в том числе природного, производственного, научно-технологического, инвестиционного, инновационного, человеческого, рекреационного и т. д.) расширяет перспективы развития разнообразных сфер деятельности с учетом характера многоукладности отдельно взятого региона.

Признание статуса кластера играет важную роль для всех его участников, наращивает экономическую и инвестиционную привлекательность региона, способствует улучшению его ре- путации, появлению новых инвестиций, ускорению экономического роста и формированию основы для положительного решения разнообразных социально-экономических задач. На практике доказано, что, объединение агрофирм в кластер, во-первых, повышает их производительность и доходность по сравнению с аналогичными предприятиями, не входящими в состав кластера, во-вторых, ускоряет динамику развития регионов.

Объективный характер процесса кластеризации в отраслях сельского хозяйства вполне объясним наличием ряда причин, среди которых можно выделить четыре основных.

Первая причина . Сельскохозяйственное производство до настоящего времени состоит из многочисленных отдельных мелких товаропроизводителей, которые далеко не всегда могут быстро реагировать на рыночную конъюнктуру и ее динамику. Особенно большие проблемы возникают при этом со сбором, хранением и вывозом урожая. Несвоевременно вывезенная и не-сохраненная продукция вместо ожидаемой прибыли приносит им убытки. Неоправданные ожидания на продажу товарной сельскохозяйственной продукции по более высоким рыночным ценам могут обернуться полной противоположностью: потерей части урожая либо вынужденной его продажей по более низким, порой даже демпинговым ценам.

Вторая причина . Низкая рентабельность сельскохозяйственных производителей при длительном производственном цикле не позволяет им воспользоваться в полной мере возможностями банковского кредитования. На данный момент существуют кредитные продукты, которые им может предоставить на достаточно льготных условиях специализированный коммерческий банк – ПАО Россельхозбанк, созданный в 2000 г. специально для финансовой поддержки и развития АПК и сельских территорий. [Официальный сайт ПАО Россельхозбанк, 2018]. Однако сельскохозяйственный производитель нуждается в дополнительном финансировании в конкретные периоды сельскохозяйственного цикла, при этом от наличия кредитных ресурсов зависит порой не только инвестиционная, но также и его текущая деятельность.

Третья причина. Высокие тарифы на автоперевозки, как правило, повышение цен на дизтопливо и другие виды энергоресурсов появляются во время проведения посевной и уборочной кампаний, что также негативно отражается на рентабельности сельскохозяйственного произ- водства. За счет повышения фактических реальных издержек сельхозпроизводителей это отрицательно сказывается на цене конечного продукта, что еще в большей степени усугубляет негативное финансовое положение.

Четвертая причина . С 01.01.2019 изменился порядк налогообложения в части повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 % (см.: [ФЗ № 303, 2018]).

По мнению авторов, формирование и эффективное функционирование АПК кластерного типа позволит решать основные задачи агропромышленной политики страны, в частности: обеспечить технологическую модернизацию производства; повысить качество исходного сырья и производимой продукции; снизить себестоимость сырья и изготавливаемой продукции; повысить конкурентоспособность готовой продукции; удовлетворить потребности населения страны в качественных и одновременно доступных по цене продуктах питания [Fomina, Kushnarenko, 2018].

Решение обозначенных выше задач будет обеспечивать повышение инвестиционной привлекательности агропромышленных компаний кластерного типа. Предприятия, вошедшие в состав агропромышленного кластера, приобретают ряд преимуществ по сравнению с неассоциированными товаропроизводителями, так как участники кластера с момента вступления в него смогут получить мощную поддержку не только в части использования новых современных сельскохозяйственных технологий, но также и в вопросах повышения квалификационного уровня работников сельхозпроизводства. Особенно это важно для рабочих кадров перерабатывающей промышленности. Поддержка при вхождении в состав кластера будет обеспечена в главном вопросе – сбыте товарной сельскохозяйственной продукции и укреплении позиций конкурентоспособности производителей, входящих в кластер.

Следует заметить, что отраслевой подход имеет главный недостаток, а именно он ослабляет конкуренцию, так как происходит лоббирование интересов целого ряда компаний отрасли в ущерб другим предприятиям. В противовес ему кластеризация обеспечивает многоаспектный подход к развитию региона на основе учета интересов всех экономических субъектов, а также многоукладности в сфере сельскохозяйственного производства на территории.

Отметим еще один положительный момент: создание кластеров способствует развитию малого и среднего бизнеса. Для малых и средних кластерных предприятий коренным образом изменяются условия входа на рынки сырья и материалов, сбыта готовой продукции, рабочей силы. Важным фактором также становится возможность более быстрого получения положительного решения по вопросам кредитования данных предприятий, входящих в состав кластера. Уже сама их принадлежность к кластеру является формой обеспечения возвратности кредита.

Позитивным моментом вхождения в кластер является также расширение возможностей быстрого распространения новых методик и технологий среди предприятий-участников. Приобретение новых знаний и практических навыков сотрудниками предприятий, повышение их квалификации влияет на рост экономической устойчивости предприятий кластера и на рост показателей прибыли, увеличивая тем самым налогооблагаемую базу и поступления в бюджет региона [Сапегина, 2015].

Разработка модели и алгоритма формирования региональной кластерной политики

В российской практике не существует единого подхода к формированию модели кластера. Процессная модель регионального кластера, предложенная учеными А.Е. Коноваловой и О.И. Толмачевой [Коновалова, Толмачева, 2012], на наш взгляд, является наиболее оптимальной для интеграции сельскохозяйственных предприятий в региональный кластер. На рисунке 4 представлена схема регионального агропромышленного кластера, в основу построения которого заложен принцип процессной модели создания регионального кластера.

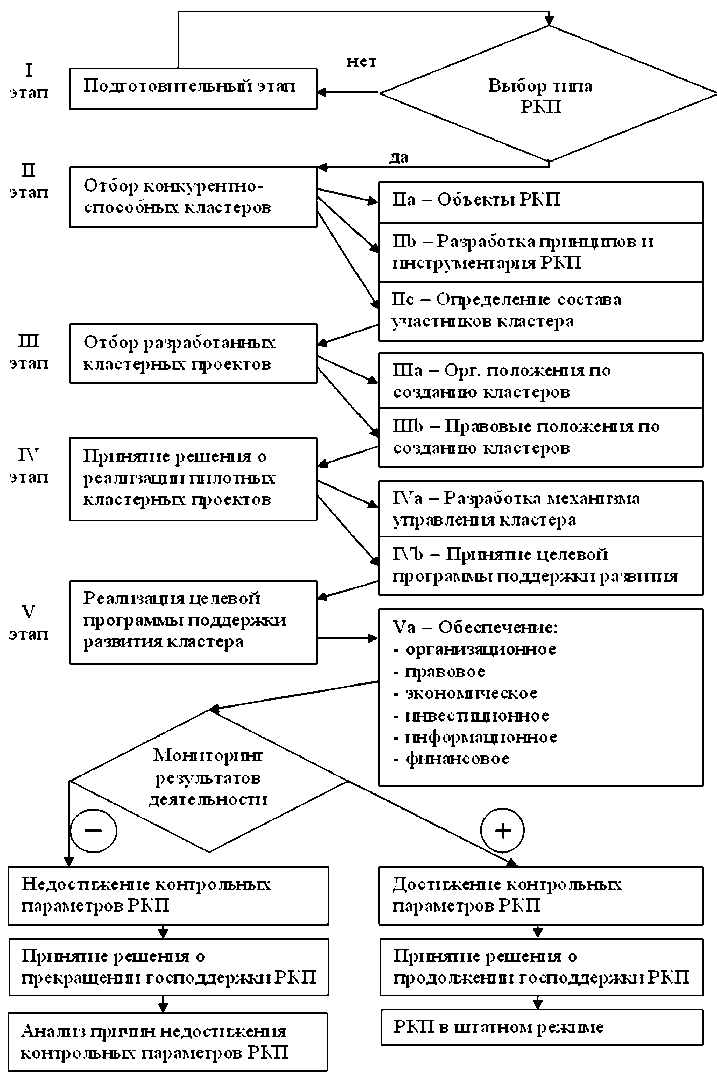

В настоящее время отсутствует какая-либо регламентация вопросов формирования кластерной политики. Эта проблема актуальна не только для сельскохозяйственной отрасли Юга России, но и для других регионов и отраслей экономики. Механизм разработки кластерной политики на уровне региона может быть реализован в виде алгоритма (см. рис. 5).

В связи с тем, что процесс кластеризации объективен по своей природе, развитие кластеров в других отраслях и по всей территории страны можно осуществлять, используя различные модели, разработанные как российскими, так и зарубежными учеными.

Кластеры обладают способностью сосредотачивать все виды ресурсов: производствен- но-технологические, транспортно-логистические, материальные, финансовые, информационные, трудовые и т. п., что в конечном итоге дает синергетический эффект, который может проявиться в следующих формах.

-

1. В условиях использования информационно-коммуникационных технологий обеспечивается принципиальная возможность трансформации отраслевой структуры АПК, что создает ряд необходимых условий для развития конкуренции и становления новых видов бизнеса.

-

2. Интеграция сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме агропромышленного кластера обеспечивает существенную концентрацию всех видов ресурсов с возможностью координации их взаимодействия как в границах одного региона, так и за его пределами на территории нескольких, как правило, соседних регионов. Все это обеспечивает необходимые условия для одновременного скачкообразного улучшения показателей эффективности деятельности предприятий кластера, а также административно-территориальных образований (муниципального района, субъекта федерации), на территории которого работают предприятия агропромышленного кластера.

-

3. Структурно-технологические преимущества агропромышленного кластера в форме зам-

- кнутого контура, по факту представляющего собой замкнутые технологические цепочки, позволяют обеспечить максимальную нагрузку на основные производственные кластерные фонды предприятий, повысить тем самым эффективность использования имеющихся производственных мощностей при производстве конечного сельскохозяйственного продукта. За счет использования метода интенсификации производственных технологий участники агропромышленного кластера получают дополнительные возможности в части снижения совокупных издержек производства, реализации продукции, а следовательно, и в оптимизации налогообложения.

-

4. Повсеместное внедрение информационнокоммуникационных технологий в управленческие процессы на предприятиях агропромышленного кластера позволяет сформировать механизм эффективного взаимодействия с территориальными органами управления по вопросам реализации региональной политики импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны.

-

5. Для предприятий участников агропромышленного кластера расширяется горизонт доступа к новым технологиям и обучению персонала, повышению его профессионально-квалификационного уровня для работы в новых усло-

Процесс обслуживания

Производство продукции

Процесс сбыта

Производство средств .^ производства___

- посевной материал

- удобрения

- топливо

- запчасти на технику и оборудование

- комплектующие

- торговые cent

- супермаркеты

- оптовая торговля

-розмпшая торговля

Наука п образование:

- ВУЗы, ССУЗы

- отраслевые ШШ

- опытные станции

Государственная поддержка: - федеральные и региональные программы поддержки МСПвАПК ' - субсидирование с/х

Ассоциации:

- отраслевые ассоцпащп! с/х производителей

Маркепнг преклама - сми

- медпацентры

Финансовые и правовые услуги: - аудит - аутсорсинг - конса лтинг - страхование - кредитование

Инновационная

I мфр а структур а:

- бизнес инкубаторы - технопарки

- пр-во с/х техники

- пр-во спецгранспорта

- пр-во оборудования,

оснастки, игструменгов

Рис. 4. Типовая структура агропромышленного кластера

Примечание. Разработано авторами.

виях. Все это развивает способность товаропроизводителей к более быстрому реагированию на изменения рыночной конъюнктуры и подготовки кадров в соответствии с требованиями современной экономики.

Заключение

Основной стратегической целью развития АПК является обеспечение продовольственной безопасности на основе создания разнообразных современных форм взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей, объединенных в агропромышленные кластеры, которым доступно решение задач в сфере производства основных продуктов питания на основе использования отечественного сельскохозяйственного сырья и реализации производственных процессов на собственной производственной базе. Активно поддерживаемый Правительством РФ курс на

Объекты РКП

Мониторинг результатов деятельности

Выбор типа РКП

Достижение контрольных параметров РКП

Принятие решения о продо лжентлт господдержки РКП

Ш этап

IV этап

V этап

РКП в штатном режиме

I этап

П этап нет

Va — Обеспечение:

Отбор разработанных кластерных проектов

Принятие решения о реализации пилотных кластдрных проектов

Отбор конкурентноспособных кластеров

Реализация целевой программы поддержки развития кластера

Пс — Определение состава участников кластера

ПЬ —Разработкапринципов и инструментария РКП

Ша — Орг. положения по созданию кластеров

Г\1р — Принятие целевой процраммы поддержки равишя

- инвеспщпонное

- информационное

- финансовое

IV а — Разработка механизма управления кластера

ШЪ — Правовые положения по созданию кластеров

- организационное

- правовое

- экономическое

Недостижение контрольных параметров РКП

* ----

Принятие решения о прекращении господдержки РКП

Анализ причин недостижения контрольных параметров РКП

Подготовительный этап

Рис. 5. Алгоритм разработки региональной кластерной политики

Примечание. Разработано авторами.

замещение импорта продовольствия отечественными продуктами питания реализуется в виде поддержки предприятий АПК введением ограничительных мер по ввозу импортных продовольственных товаров. Кроме того, курс, взятый Правительством еще в 2014 г., уже дает положительные результаты в части роста товарообмена между регионами. Использование методов технологического разделения труда начинает приносить свои плоды в виде первоначальной фазы структурных отраслевых сдвигов и наращивания экспортного потенциала отрасли.

Кластерная политика на региональном уровне должна аккумулировать систему специфических мер и механизмов стимулирования процессов формирования и развития кластерных инициатив в регионе. Это будет способствовать внедрению технологических инноваций, повышению конкурентоспособности предприятий, что в свою очередь повлияет на устойчивое развитие регионов.

Реализация основных положений Стратегии национальной безопасности РФ и Доктрины продовольственной безопасности РФ возможна на основе проведения долгосрочной кластерной политики, которая выступает одновременно в качестве эффективного инструмента внешнеторговой политики страны. Вместе с тем, несмотря на множество позитивных условий для развития кластеров в агропромышленных регионах, нельзя не отметить тот факт, что существует ряд причин, тормозящих процесс кластеризации аграрной экономики в регионе. К ним можно отнести:

-

– недостаточный уровень коммуникаций между организациями отраслевой науки, производства и финансово-кредитными учреждениями;

-

– недостаток объектов инновационной инфраструктуры, способных оказывать полноценное обслуживание потребностей предприятий АПК по вопросам финансового, информационного, организационного, консалтингового, маркетингового обеспечения;

-

– отсутствие механизмов координации взаимодействия между предприятиями АПК разных форм собственности и различного подчинения;

-

– недостаточное развитие аутсорсинга для удовлетворения потребностей предприятий АПК;

-

– отсутствие регламентации системы конкурсного отбора научно-технических проектов, обеспечивающих создание высокотехнологичной агропромышленной продукции;

-

– недостаточно отлаженные системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для отраслей АПК.

Инициирование реализации кластерных проектов в сфере агропромышленного производства должно исходить от органов регионального управления. В результате реализации кластерной политики должен проявиться синергетический эффект, выражающийся в создании новых институциональных форм, изменяющих прежний техно-промышленный уклад региона. Региональные программы развития кластеров должны быть основаны на детальном стратегическом и кластерном анализе экономики региона и разработаны с привлечением всех заинтересованных сторон.

Можно констатировать тот факт, что большинство субъектов Российской Федерации разработали стратегии социально-экономического развития, в которых приоритетным направлением заявлена кластеризация. Продуманный сценарий развития южно-российских регионов на основе формирования агропромышленных кластеров будет способствовать созданию условий для привлечения инвесторов с целью повышения уровня социально-экономического развития, устойчивости и экономической независимости Южного макрорегиона.

Список литературы Актуальные вопросы формирования региональных агропромышленных кластеров

- Кетова Н. П., Овчинников В. Н., 2014. Институты развития в многоукладных экономиках периферийных регионов // Проблемы прогнозирования. № 2. С. 68-78.

- Коновалова А. Е., Толмачева О. И., 2012. Формирование региональных отраслевых кластеров как важнейший этап создания инновационной экономики // Успехи современного естествознания. № 4. С. 70-73.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 (с изм. и доп.), 2008 // Доступ из информ.-правового портала "Гарант.ру". URL: https://base.garant.ru/194365 (дата обращения: 17.01.2019).

- Маршалл А., 1993. Принципы экономической науки. М.: Прогресс. 594 с.

- Матвеева Л. Г., Чернова О. А., 2016. Российское импортозамещение в условиях "новой нормальности" // Terra Economicus. Т. 14, № 2. С. 127-138.

- Официальный сайт Группы компаний "Юг Руси", 2018. URL: http://www.goldenseed.ru/about/about (дата обращения: 23.12.2018).

- Официальный сайт ПАО Россельхозбанк, 2018. URL: https://rshb.ru/about (дата обращения: 23.12.2018).

- Портер М., 1993. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения. 895 с.

- Российский статистический ежегодник (на русском и английском языках), 2018 // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения: 27.03.2019).

- Сапегина О. П., 2015. Роль кластеризации в развитии региональной экономики: теория и практика // Электронный журнал: наука, техника и образование. № 1 (1). С. 51-65.

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", 2015. Доступ из информационно-правового портала "Гарант.ру". URL: https://base.garant.ru/71296054 (дата обращения: 15.02.2019).

- Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", 2009. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87685 (дата обращения: 15.02.2019).

- Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", 2010. Доступ из информ.-правового портала "Гарант.ру". URL: https://base.garant.ru/12172719 (дата обращения: 15.02.2019).

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 303 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", 2018. Доступ из информационно-правового портала "Гарант.ру". URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71905514 (дата обращения: 01.03.2019).

- Чернова О. А., Митрофанова И. В., 2018. Оценка потенциала импортозамещения АПК ЮФО // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. Т. 20, № 1. С. 40-54.

- Enright M. J., 1992. Why Clusters are the Way to Win the Game? // World Link. № 5 (July/August). P. 24-25.

- Fomina I. B., Kushnarenko T. V., 2018. The clustered nature of the sustainable development of the region (using the example of the South of Russia) // Advancer in Economics, Business and Management Research (AEBMR). Proceedings of the International Scientific Conference "Competitive, Sustainable and Secure Development of the Regional Economy: Response to Global Challenges" (CSSDRE 2018). 10.2991/cssdre-18.2018.155 (дата обращения: 18.02.2019).

- DOI: 10.2991/cssdre-18.2018.155(

- Kushnarenko T. V., Kaplina A. V., Tabakov A. N., Fomina I. B., 2018. Clustering as an Integration Pattern of Business Activity // European Research Studies Journal. Vol. XXI, № 1. P. 553-563.

- Terenina I. V., Kostoglodov D. D., Osadchaya N. A., Mikhailichenko E. V., 2018. Principles and Methods of Efficient Organization of Vertically Integrated Structures in the Agro-Industrial Sector // European Research Studies Journal. Vol. XXI, № 1. P. 496-505.