Актуальные вопросы совершенствования местного самоуправления

Автор: Гутникова Елена Александровна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 (43), 2008 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены основные проблемы, препятствующие функционированию института местного самоуправления на новом этапе его реформирования, а также определены пути их возможного решения.

Короткий адрес: https://sciup.org/147110637

IDR: 147110637

Текст научной статьи Актуальные вопросы совершенствования местного самоуправления

В данной статье рассмотрены основные проблемы, препятствующие функционированию института местного самоуправления на новом этапе его реформирования, а также определены пути их возможного решения.

С принятием Конституции РФ в 1993 году в стране началось формирование современной системы публичной власти, предусматривающее ее разделение на государственную власть и местное самоуправление. 28 августа 1995 года был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №154-ФЗ.

Однако в процессе его реализации выявились существенные недоработки, что обусловлено рядом причин. В том числе: отсутствием организационного единообразия моделей местного самоуправления; нечетким определением компетенций муниципалитетов; несоответствием доходов муниципальных образований расходным обязательствам; непроработанностью механизмов взаимодействия с органами государственной власти.

С целью решения названных проблем 6 октября 2003 года принята новая редакция закона «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3. Закон устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его существования. Принятие этого закона послужило отправной точкой крупномасштабной законодательной реформы в сфере взаимоотношений центральной, региональной и местной властей по вопросам разграничения полномочий, перераспределения согласно им финансовых ресурсов, а также определения действенного механизма ответственности за их исполнение.

За прошедшее время органами государственной и местной власти Вологодской области проделана значительная работа по реализации закона о местном самоуправлении.

В 2004 г. Законодательным Собранием области принят ряд законов, устанавливающих границы муниципальных районов и границы и статус муниципальных образований в их составе. На территории области были сформированы 372 муниципальных образования, в т. ч.: 2 городских округа (Вологда и Череповец); 26 муниципальных районов; 22 городских поселения (города и поселки); 322 сельских поселения. При этом учитывалось ранее существовавшее административно-территориальное деление и особенности социально-экономического развития территорий и мнение населения.

Проведены выборы глав и депутатов во вновь образованных муниципальных образованиях, сформированы легитимные органы управления в поселениях. Принят пакет законов области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в различных сферах деятельности. Предусмотрено выделение субвенций, утверждены методики расчета объема средств, необходимых муниципальным образованиям для реализации полномочий.

Главам муниципальных образований оказывается консультационная, правовая, методическая помощь и поддержка. Периодически направляются разъяснения о нормативно-правовом обеспечении полномочий органов местного самоуправления, доводится информация об изменениях, происходящих в федеральном и областном законодательстве.

Органами государственной власти области постоянно проводится правовой, финансовый, экономический, отраслевой мониторинг реализации рассматриваемого закона, что позволяет получить более полную картину как в отношении всей области, так и каждого муниципального образования, выявить возникающие проблемы, оперативно реагировать на различные ситуации.

Эти и другие результаты истекшего периода реформирования достаточно подробно представлены в материалах информационных бюллетеней, выпущенных Правительством Вологодской области. В них дается анализ хода реформы местного самоуправления, основывающийся на финансовой, бюджетной и другой статистической отчетности.

Однако мы полагаем, что в оценке результатов реформы местного самоуправления важную роль играет блок, который условно назовем «субъективной информацией». Речь, в частности, идет о восприятии хода реформирования главами муниципальных образований, выявленном в результате проведенного ВНКЦ ЦЭМИ РАН в июне - августе 2007 года анкетного опроса. Исследование осуществлялось под руководством заведующего отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах к.э.н. Т.В. Усковой.

От глав муниципальных образований было получено127 анкет с ответами на поставленные вопросы (что составило 34% от числа разосланных анкет). При этом больше всего ответов получено из сельских поселений - 84%, а из городских и муниципальных районов -9 и 6% соответственно. В ходе анализа результатов опроса муниципальные образования рассматривались как единый объект изучаемого процесса -разделения на поселения и районы не проводилось.

Каковы же основные результаты проведенного исследования? Как показал их анализ, настрой глав муниципалитетов в отношении проводимой реформы далеко не однозначен.

Большинство респондентов (65%), отмечая необходимость реформирования местного самоуправления, с оптимизмом воспринимают происходящие изменения (табл. 1). Но у части ответивших (12%) отношение к реформе отрицательное. 10% респондентов настроены лояльно, почти 14% не смогли определиться с ответом.

Таблица 1. Отношение глав муниципальных образований (МО) к реформе местного самоуправления, в % от числа ответивших

|

Вариант ответа |

% |

|

С оптимизмом |

64,8 |

|

Лояльно |

9,6 |

|

Отрицательно |

12,0 |

|

Затрудняюсь ответить |

13,6 |

Что касается оценки итогов первого этапа реформы, то мнения глав также разделились (табл. 2).

Таблица 2. Оценка хода реформирования местного самоуправления главами МО, в % от числа ответивших

|

Вариант ответа |

% |

|

Положительно |

64,2 |

|

Ситуация не изменилась |

20,8 |

|

Отрицательно |

15,0 |

Около 65% респондентов видят в социально-экономическом развитии муниципальных образований положительную динамику. В первую очередь это главы тех муниципалитетов, которые имеют или получили собственные источники доходов, то есть возможность самостоятельно распоряжаться финансовыми ресурсами, что привело к активизации позиции местных властей в решении вопросов местного значения. Городские и сельские поселения активнее стали заниматься благоустройством территорий, капитальным ремонтом жилого фонда, проведением первичных мер пожарной безопасности - теми вопросами, которые раньше практически не решались или решались частично. Это является положительным моментом, так как местная власть лучше знает, что и как необходимо сделать для удовлетворения потребностей жителей поселений.

В то же время каждый пятый участник опроса не указал на какие-либо позитивные изменения в своем муниципальном образовании, а 15% отметили отрицательный результат. К негативно воспринимающим реформу относятся главы муниципалитетов, получивших самостоятельность, но при этом лишившихся части доходной базы, что неблагоприятно отражается на их экономическом положении.

Участниками опроса оценивалось также изменение возможностей для управления социально-экономическим развитием муниципального образования. Более чем для 45% ответивших глав таких возможностей стало больше (табл. 3). В то время как 41% респондентов считают, что ничего практически не изменилось, а 9% отметили, что возможностей для управления стало меньше.

Таблица 3. Оценка главами МО изменения возможностей для управления социальноэкономическим развитием муниципалитетом, в % от числа ответивших

|

Вариант ответа |

% |

|

Да, возможностей для управления развитием стало больше |

45,2 |

|

Возможности для управления развитием существенно не изменились |

41,1 |

|

Возможностей для управления стало меньше |

8,9 |

|

Затрудняюсь ответить |

4,8 |

Но все респонденты солидарны в мнении о том, что до сих пор сохраняет свою остроту целый ряд проблем организационного, правового, экономического характера, препятствующих эффективной реализации положений закона о местном самоуправлении.

Самой главной проблемой, с которой сталкиваются муниципалитеты в процессе реформирования, является отсутствие или недостаточность у них ресурсных возможностей - в первую очередь финансовых средств, имущественной базы и трудовых ресурсов.

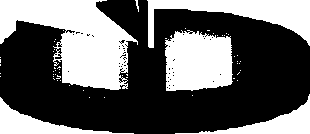

95% участников опроса оценили обеспеченность своего муниципального образования собственными доходами как низкую и крайне низкую. И только менее 1% ответивших считают высоким данный показатель (рис. 1).

85,0

■ Крайне низкая Низкая ■ Средняя g Высокая

Рисунок 1. Оценка главами МО обеспеченности МО собственными доходами, в % от числа ответивших

Хотя из вышестоящих бюджетов осуществляется поддержка муниципалитетов, направленная на обеспечение выполнения их функций, около 68% участников опроса считают и обеспеченность МО доходами в целом низкой и крайне низкой (рис. 2).

25,7

g Крайне низкая g Низкая g Средняя g Высокая |

Рисунок 2. Оценка главами МО обеспеченности

МО доходами всего, в % от числа ответивших

В то же время отмечается, что существующие условия сильно ограничивают возможности муниципальных образований в плане обеспечения своей экономической самостоятельности.

Основным направлением расширения экономической базы муниципалитетов, реализации возможности создания в них точек роста, является, по мнению ответивших глав, развитие бюджетного и налогового законодательства (на это указали 43 и 28% респондентов соответственно).

Существующие условия не только не заинтересовывают территориальные органы управления в развитии экономики, но и приводят к утрате мотивации у местных органов к развитию собственной экономической базы. На практике это выражается в сокращении из года в год доли собственных средств в доходах муниципальных образований.

В сфере изменений в налоговом законодательстве требуется увеличение видов налогов, формирующих местные бюджеты, и доли налогов, зачисляемых в бюджеты муниципалитетов.

Справедливости ради отметим, что недостаточность финансовых средств обусловливается не только сложностью «внешней» среды. Все отчетливее проявляются проблемы субъективного характера, в первую очередь недостаточно активная позиция муниципалитетов.

Кроме указанных направлений, в ходе опроса выяснилось, что резервы повышения эффективности функционирования местного самоуправления представляются главам муниципалитетов в следующих мероприятиях: стимулирование участия населения в местном самоуправлении (около 35% респондентов); привлечение частных инвестиций в социально значимые сферы (32%); более полное использование и развитие экономического потенциала муниципального образования (23%); совершенствование системы управления (11%); повышение эффективности использования имеющихся бюджетных ресурсов (4%); предоставление возможности заниматься предпринимательской деятельностью и т. д.

Следует подчеркнуть, что, судя по ответам глав, ими недооценивается значение развития взаимодействия местной власти с частным бизнесом.

Так, только 13% считают предпринимательскую деятельность влияющей на благосостояние жителей муниципального образования. Но при этом большинством ответивших признаются перспективы сотрудничества власти с бизнесом. По мнению 37% респондентов, оно может привести к повышению качества услуг населению и снижению расходов бюджета на единицу услуги, расширению видов услуг, увеличению количества рабочих мест, расширению доходной части бюджета. К сожалению, 13% глав не видят перспектив в данном направлении. Для становления такого взаимодействия необходима помощь государства. Участниками опроса предлагается субсидирование из регионального бюджета грантов на создание новых производств в социально значимых сферах (около 40% глав указали на это), расширение льгот для социально значимых бизнес-проектов (16%) и др.

Недостаточная обеспеченность имущественной и материально-технической базой также сдерживает эффективное управление муниципальным развитием, о чем заявили более 55% ответивших.

В ходе проведенного опроса выяснилось, что более 97% респондентов сталкиваются с нехваткой собственности в процессе решения вопросов местного значения (рис. 3).

2,9

■ Крайне низкая ■ Низкая ■ Средняя ■ Высокая |

Рисунок 3. Оценка главами МО обеспеченности МО имуществом, в % от числа ответивших

Для решения данной проблемы в настоящее время ведется работа по разграничению собственности как на уровне «район-область» («область-район»), так и на уровне «район-поселение» («поселение-район»). Однако этот передел, начиная с земли и заканчивая оборудованием, становится камнем преткновения для местных органов власти. Тем не менее процесс должен быть закончен в срок до 1 января 2009 года. Основным препятствием, затрудняющим работу в этом направлении, помимо трудностей юридического и технического характера, является недостаток подготовленных специалистов в сфере управления имуществом.

Одна из острейших проблем, исходя из оценок респондентов, - проблема недостаточной обеспеченности кадровыми ресурсами, неукомплектованности местных администраций квалифицированными служащими. Около 40% глав считают, что специалистов мало и крайне мало (рис. 4). 31% респондентов отметили, что кадровый дефицит мешает эффективно управлять муниципальным образованием.

44,4

■ Крайне низкая ■ Низкая ■ Средняя ■ Высокая

Рисунок 4. Оценка главами МО обеспеченности МО кадрами, в % от числа ответивших

Кроме того, в ходе реформирования роль и ответственность органов местного самоуправления в социальноэкономическом развитии муниципалитета повышается, отсюда ужесточение требований к профессионализму и компетентности муниципальных служащих. Однако подготовленных специалистов на местах недостаточно, а квалификационный и образовательный уровень остальных не отвечает тре- бованиям времени. Даже имея высшее образование, работники функционально не готовы к исполнению своих должностных обязанностей.

Неудивительно, что только каждый пятый из числа ответивших глав местного самоуправления считает уровень подготовки работников достаточным для выполнения поставленных задач, большинство же оценивает его только как удовлетворительный (около 69%). А11% глав МО испытывают серьезную потребность в квалифицированных кадрах (рис. 5).

и

■ Недостаточный

■ Достаточный ■ Удовлетворительный

Рисунок 5. Оценка главами муниципальных образований уровня квалификации муниципальных служащих, в % от числа ответивших

Участниками опроса отмечается, что недостаточные знания муниципальных служащих наиболее сильно ощущаются при решении юридических вопросов (72% ответивших), экономических (25%), в области государственного и муниципального управления (16%), управления персоналом и информационных технологий (по 11 и 10% соответственно), жилищно-коммунального хозяйства.

Помимо кадрового дефицита и недостаточности квалификации у муниципальных служащих, главами местного самоуправления признается и факт недостаточности собственных знаний. Так, 82% ответивших отмечают нехватку знаний в сфере права, 42% -информационных технологий, 28% -экономики, 19% - государственного и муниципального управления, а также хозяйственной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и недропользования.

Только каждый четвертый участник опроса считает уровень своего образования достаточным для управления муниципальным образованием. Большая же часть респондентов (порядка 60%) оценивают уровень своей квалификации как удовлетворительный, а 16% - как недостаточный. А ведь, по собственному признанию глав местного самоуправления, они несут полную или частичную ответственность за все происходящее в муниципальном образовании.

На наш взгляд, для решения проблемы кадрового обеспечения процесса реформирования в первую очередь необходимо вести работу в двух направлениях: 1) привлечение специалистов в местные органы власти муниципальных образований и 2) повышение уровня квалификации уже имеющихся работников.

Реализация первого из них предполагает создание условий жизни, предложение приемлемой заработной платы, возможность карьерного роста. Наиболее предпочтительными формами повышения квалификации, по мнению глав, являются выездные заседания специалистов областного уровня (на это указали более 50%), регулярные плановые семинары (около 38%), обучение в вузах (30%) и др.

Рассмотренные выше проблемы приводят к невозможности выполнения властью муниципальных образований своих обязательств в полном объеме, и, как следствие, имеет место передача собственных полномочий с поселенческого уровня на вышестоящий -районный. Как видно из рисунка б, почти 20% муниципалитетов передали на вышестоящий уровень свои полномочия либо в полном объеме, либо большую часть из них. 76% участников опроса заявили, что были переданы только некоторые из возложенных на них полномочий. Лишь 4% ответивших глав отметили, что передачи полномочий на районный уровень не было.

76,0

■ Передан полный объем полномочий

■ Переданы большинство полномочий ■ Переданы некоторые полномочия

Передачи полномочий не было

Рисунок 6. Передача муниципалитетами полномочий на районный уровень, в % от числа опрошенных глав МО

Необходимо подчеркнуть, что, как правило, передаются наиболее ресурсоемкие вопросы развития и жизнеобеспечения муниципалитета, которые одновременно являются наиболее важными. Это подтверждается ответами респондентов, 35% которых считают, что вынужденная ограниченность полномочий препятствует эффективному управлению муниципальным развитием.

В свете дальнейшего реформирования местной власти важно развивать направления ее взаимодействия как по горизонтали, так и по вертикали. Особую значимость приобретают такие из них, как «местное самоуправление -население», «местное самоуправление -органы государственной власти», «местное самоуправление - местный бизнес».

Однако реализовать это на практике оказывается не легко. Так, например, в настоящее время повсеместно наблюдается самоустраненносгь жителей муниципальных образований от решения вопросов местного значения и отсутствие у них интереса к этому. Анализ результатов опроса глав местного самоуправления показал, что, несмотря на усилия, предпринимаемые со стороны государства, органов местной власти, изменений в социальной активности граждан практически не происходит. С этим мнением согласно большинство респондентов (около 70%). И только 26% отметили повышение социальной активности жителей муниципальных образований в плане обеспечения своей жизнедеятельности, усиление интереса к происходящим преобразованиям.

Между тем 52% ответивших уверены, что благосостояние граждан во многом определяется ими самими. Безынициативность и инертность препятствуют повышению эффективности управления муниципальным развитием, о чем и заявили 60% ответивших глав.

Для изменения ситуации, по мнению участников опроса, необходимо вести разъяснительную работу с населением. В качестве мероприятий, направленных на повышение имиджа института местного самоуправления и вовлечение граждан в процесс решения вопросов местного значения, предлагается:

-

> проведение регулярных опросов населения с целью изучения мнения о проводимой реформе, об эффективности функционирования органов местной власти;

-

> проведение собраний, общественных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;

-

> проведение круглых столов, личных встреч с представителями органов местной власти;

-

> проведение голосования среди населения по различным вопросам (через СМИ);

-

> организация функционирования «горячего телефона», общественных приемных;

-

> опубликование результатов деятельности органов местной власти в местных печатных изданиях;

-

> усиление ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления, в том числе за непредос-тавление информации о своей деятельности гражданам;

-

> принятие программы вовлечения общественности в процесс местного самоуправления и др.

Сложным остается и вопрос, касающийся формирования эффективных взаимоотношений между государством и муниципальным сообществом. Отсутствие конструктивного диалога, как считают более 57% респондентов, сдерживает эффективное управление развитием муниципального образования.

Основные причины, мешающие налаживанию гармоничных взаимоотношений: бюрократия (на это указали около 40% глав); недостаток технических средств связи (более 32%); неэффективная управленческая организация взаимодействия (30%) и его недостаточная регламентация (28%), а также несвоевременное получение информации об изменениях в нормативноправовых документах.

Как считают более 47 и 44% глав соответственно, благосостояние жителей муниципальных образований во многом определяется деятельностью региональных и федеральных органов власти. Поэтому все респонденты настроены на взаимное сотрудничество по данной проблеме и основными направлениями ее решения считают: изменение нормативов межбюджетных перечислений (71%); повышение уровня технического оснащения органов местного самоуправления (около 39%); разработку и введение в действие дополнительной регламентирующей документации (17%); введение дополнительных управленческих уровней; регулярное проведение встреч, семинаров-совещаний со специалистами Правительства Вологодской области и др.

Кроме того, со стороны органов государственной власти должна оказываться действенная помощь в решении таких задач:

-

^ материально-техническое и программное обеспечение;

-

й > финансовая помощь;

-

^ законодательное обеспечение реформы;

-

^ оказание правовой, методической и консультационной помощи;

-

d > разграничение муниципального имущества;

-

^ кадровое обеспечение реформы;

-

£ контроль за исполнением бюджетов муниципальных образований;

£ содействие в организации межмуниципального сотрудничества.

Межмуниципальное сотрудничество позволяет более эффективно работать в следующих направлениях:

-

- » обобщение и распространение успешного опыта работы по вопросам местного самоуправления;

-

- » координация деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления района и входящих в него поселений;

-

- > выражение и защита общих интересов муниципальных образований на различных уровнях;

-

- » объединение усилий для совместного выполнения наиболее ресурсоемких полномочий (например, создание единой сферы обслуживания ЖКХ) и т. д.

Как представляется респондентам, для формирования гармоничных межмуниципальных связей самым главным является ускорение процесса разделения налоговой и имущественной базы между муниципальными образованиями. Вместе с тем предполагается решение таких вопросов, как:

-

- четкое распределение полномочий, устранение их возможного дублирования;

-

- создание отделов в районных муниципальных образованиях по работе с поселениями;

-

- проведение на территории муниципалитета регулярных практических семинаров по обмену опытом, по учебе специалистов поселений, а также выездных семинаров в других районах;

-

- более тесное сотрудничество и взаимодействие в вопросах планирования и разработки программ социально-экономического развития территории;

-

- введение в состав представительного органа района глав поселений;

-

- создание Совета глав поселений района в целях решения общих проблем;

-

- обеспечение местной власти поселений техническими средствами;

-

- формирование механизмов повышения заинтересованности у администрации района в развитии поселений;

-усиление госнадзора за соответствием соглашений, заключенных между главами поселений и районов ит. д.

По итогам первых лет функционирования двухуровневой системы местного самоуправления главы представили характеристику основных параметров социально-экономического положения своих муниципалитетов. Судя по данным анализа, определенный оптимизм присутствует в оценках состояния экологии, социального обеспечения и качества образования. Более 50% ответивших дали этим параметрам положительную оценку.

Однако большинство глав пока не видят положительных изменений:

-

- в развитии экономики (78%);

-

- решении жилищной проблемы (74%) и улучшении коммунального обслуживания (61%);

-

- улучшении здоровья населения и повышении качества здравоохранения (60%);

-

- решении вопросов безработицы и трудоустройства (55%);

-

- решении вопросов отдыха и культурного развития (49%);

-

- обеспечении общественной безопасности (49%).

В настоящее время на всех уровнях власти продолжается работа по изменению законодательства, касающегося местного самоуправления. Приоритетными должны стать мероприятия, направленные на формирование собственной экономической базы и приведение муниципальных образований к экономической самостоятельности. Система местного самоуправления может оказаться жизнеспособной лишь при эффективной защите полномочий муниципальных образований, создании условий, обеспечивающих финансовую, имущественную, кадровую и иные основы их полноценной деятельности.