Актуальные задачи развития и оценки сформированности субъектной позиции будущего врача в медицинском вузе

Автор: Гаранина Резеда Мухаррамовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 9, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы значимости процесса образования, предполагающего активизацию внутренних механизмов мотивации студентов к обучению. Приводится авторское определение субъектной активности студента в учебно-профессиональной деятельности. Посредством эмпирического изучения личностных качеств студентов, реально проявляемых в образовательном пространстве вуза, выявлены и обоснованы три уровня развития субъектной активности и мотивации, тесно связанные с уровнями сформированности субъектной позиции обучающегося. Изучена динамика изменения личностных показателей: уровень мотивации и сформированности субъектной позиции. Представлены данные экспериментального исследования по определению уровней сформированности субъектной позиции студентов медицинского вуза на основе диагностики личности на наличие субъектной активности и мотивации к успешной деятельности на этапе обучения в вузе.

Высшее образование, развивающее образование, будущий врач, мотивация, субъектная активность, субъектная позиция

Короткий адрес: https://sciup.org/148326231

IDR: 148326231 | УДК: 378.4 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.09.P.041

Текст научной статьи Актуальные задачи развития и оценки сформированности субъектной позиции будущего врача в медицинском вузе

дентов при осуществлении учебной и учебно-профессиональной деятельности;

-

• междисциплинарные – понимание сущности системы взаимосвязей между образовательными направлениями и специальностями, естественнонаучным и инженерным образованием, освоение компетенций на основе междисциплинарных знаний, умений и навыков, освоение надпрофессиональных компетенций в условиях цифровизации образовательного пространства.

Достижение этих результатов требует актуализации образова- тельных мотивов педагога и обучающегося и постоянного стимулирования всех участников образовательного процесса к непрерывному повышению качественных показателей в вопросах подготовки квалифицированных и востребованных кадров.

В рамках федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО 3+) расширяется понимание образовательных результатов студентов медицинских вузов. Дисциплинарная обученность и наддисциплинарные компетенции дополняются про- фессиональной социализацией как системой профессиональных и нравственных ценностей, способностью и умением применять полученные знания в профессиональной деятельности. Образованность врача рассматривается как интегрированный показатель общего образования и интеллектуального развития, выражающийся в его способности к саморазвитию, самостоятельному, продуктивному решению определенного набора проблем (включая проблемы ценностно-ориентационного, имажи-тивного, рефлексивного, волевого, аттенционного, мнемического,

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО ВРАЧА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ интеллектуального, коммуникативного свойств) с использованием усвоенного социально-профессионального опыта.

Достижению образовательных результатов способствует наличие сформированной субъектной позиции студента, которая отражает его «деятельностную активность, предопределяющую многие осмысленные, целенаправленные, логичные поэтапные действия» [8, с. 106]. Согласно В.И. Слободчикову и Е.И. Исаеву, только активный субъект может «управлять своими действиями», «преобразовывать действительность, планировать способы действий, реализовывать намеченные программы, контролировать ход и оценивать результаты своих действий» и, как следствие, «превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования» [14, с. 131], то есть постепенно и последовательно повышать уровень субъектности.

С.Л. Рубинштейн рассматривает субъекта как человека с авторской позицией по отношению к собственной жизни, как «личность, которая активно строит, модифицирует, совершенствует жизненные отношения и тем самым детерминирует индивидуальный жизненный путь» [13, с. 67]. «Субъектная позиция представляет авторство, самоконструирование, активную преобразовательную стратегию личности» [10, с. 95].

По мнению А.Г. Асмолова, субъектная позиция актуализирует общеличностное и профессиональное развитие человека, проявляясь в авторстве организации и развертывания собственной жизнедеятельности; она формируется под воздействием среды и воспитания [3, с. 19]. В исследовании Н.М. Борытко субъектная позиция обучающегося в образовательном пространстве рассматривается как осознанное отношение к учебной деятельности через функции самопонимания, самореализации, самоутверждения, саморазвития и само- оценки, как готовность личности к постоянному самосовершенствованию [5, с. 43].

По мнению В.Н. Мясищева, в процессе становления субъектной позиции происходит «интеграция доминирующих избирательных отношений человека в каком-либо существенном для него вопросе» [11, с. 112]. Обращаясь к понятию «субъектная позиция», мы исходим из трактовки, представленной А.В. Брушлинским, который считал, что наличие субъектности ассоциируется «с высшим уровнем проявления психических характеристик человека, инициацией им своих действий и поступков, активным творческим самовыражением» [6, с. 94].

Вместе с тем, «ясное представление о том, что выработка, конструирование и становление субъектной позиции должны вести к развитию высшего уровня субъектности, представляющего собой формирование такой особой живой мыслящей материи, активность которой будет проявляться на всех уровнях ее самопознания, организации, самоорганизации, саморазвития и самоактуализации» [8, с. 107], приводит нас к выводу о необходимости и важности содействия формированию и развитию субъектной позиции будущего врача.

Сформированная профессиональная субъектная позиция должна стать основой для саморазвития студента – будущего врача. Ведущим фактором саморазвития является его субъектность, которая формируется и развивается еще в период обучения в медицинском вузе. Субъектность студента имеет разные векторные направления (в учебной и практической, в интеллектуальной и инновационной деятельности) и выражается, прежде всего, в его способности само-нацеливания, саморегулирования, саморазвития и умения презентовать свои возможности и способности (что наиболее ярко проявляется в проектной деятельности).

«Студенты, демонстрирующие позицию субъекта профессионального образования, способны к понятийному мышлению, их речь развита, они увлечены одной или несколькими изучаемыми дисциплинами. Уровень развития субъектной позиции зависит от качеств личности и от состояния социального сознания» [9, с. 228].

Мы полагаем, что субъект учебно-профессиональной, а затем и профессиональной деятельности – это индивид, обладающий способностью к самостоятельному целеполаганию; инициативностью, мотивационной потребностью, творческой активностью, свободой в познании, навыком активного поиска своего места в профессиональном мире, человек с ощутимо выраженным стремлением к самовыражению, самоутверждению, самореализации; самостоятельный, осознанно выстраивающий траекторию собственного профессионального развития.

Самодостаточный субъект стремится к расширению сферы заданной деятельности, активизации поисково-познавательной деятельности, проявлению личностного своеобразия в ней, самостоятельному планированию и визуализации саморазвивающей деятельности, конструированию перспективы профессионального и личностного становления и развития, выработке умения принимать решения.

Одним из признаков самодостаточности субъекта является его способность к проявлению рефлексии, позволяющей адекватно оценивать свое поведение и свою деятельность в социальном и профессиональном сообществе, обеспечивающейся наличием собственной субъектной позиции. Осознанная потребность в рефлексии, как неотъемлемом личностном качестве будущего врача, становится условием самопознания, самоопределения, саморегулирования, самоконтроля и самореализации в профессиональном сообще- стве. То есть все качества субъекта проявляются в его осмысленной активной деятельности.

Качественное содержание субъектной позиции врача (образованность, высокие моральные, интеллектуальные качества, коммуникативная компетентность), его профессиональная зрелость (уровень квалификации, способность к выбору, самостоятельному исследованию и анализу, высокая продуктивность, профессиональное мастерство) определяются содержанием тех ценностей, которые он осознал, воспринял и усвоил как свои собственные, заложил в основание профессиональной деятельности и руководствуется ими.

Мы исходим из того, что наибольшую актуальность, перспективу, устойчивость, целостность, рефлексивность, практикоориен-тированность имеет такая субъектная позиция, которая опирается на систему нравственных и профессиональных ценностей и, вместе с тем, ее волевая компонента позволяет целенаправленно и перспективно реализовывать профессиональные и жизненные планы.

Сущность профессиональной подготовки будущего врача заключается в том, чтобы направить усилия педагогического коллектива на поддержание и развитие субъектности студента, формирование его субъектной позиции, расширяя поле его самостоятельной самоуправляемой деятельности путем вовлечения в разные виды исследовательской и инновационной деятельности.

Важной задачей педагогического коллектива становится создание условий для понимания, реального осознания и освоения студентами тех субъектных характеристик, которые являются объективной составляющей ключевых компетент-ностных характеристик, необходимых для работы по врачебным специальностям, непосредственно связанным с многообразными, сложными, неоднозначными и не- стандартными профессиональными ситуациями.

Становление и формирование субъектной позиции – достаточно динамичный процесс, движущими силами которого являются противоречия, возникающие между количественными и качественными преобразованиями в мировоззрении, имеющимися знаниями и возрастающими требованиями к профессиональной компетентности специалиста, стремлением к получению более глубоких знаний и умением применять их на практике, возможностями для саморазвития и самореализации и стремлением к приобретению устойчивого положения в учебно-профессиональном, а затем и в профессиональном сообществе (сформированной субъектной позиции).

В поступательном движении студента, связанном с формированием и развитием субъектной позиции, наблюдаются увеличение познавательной активности и познавательной самостоятельности, приращение субъектного потенциала, актуализация таких личностных качеств, как самомотивация, самодисциплина, способность к самоорганизации. На качественно новый уровень развития выходят интеллектуальные способности: автономность, вариативность, гибкость и креативность мышления, дедуктивные и индуктивные способности.

Субъектная позиция проявляется в учебно-профессиональной, а затем и в профессиональной деятельности, раскрывается в социальноличностных взаимоотношениях, находит отражение в профессиональной этике и нравственности.

«В период обучения в вузе в результате активного и целенаправленного взаимодействия студента и преподавателя, актуализации субъектного уровня отношения обучающихся к миру происходит усвоение профессиональных норм и требований, становление образа профессии и профессионала, осознанная идентификация студента с выбранной профессией» [15, с. 3].

В процессе формирования субъектной позиции наблюдается нарастание познавательной и коммуникативной активности обучающихся, их погружение в будущую профессию, усвоение профессиональных правил и норм, появляются возможности для самоидентификации студента с образом врача-специалиста, проявления субъектности, стремления к визуализации профессионального имиджа медицинского работника.

Наличие выработанной и устоявшейся субъектной позиции является неоспоримым фактором успешной учебно-профессиональной и далее профессиональной деятельности, актуализирует социально-профессиональные перспективы развития, умение самостоятельно и быстро ориентироваться в информационном обществе; отражает индивидуальный способ самореализации, повышает конкурентоспособность на рынке труда.

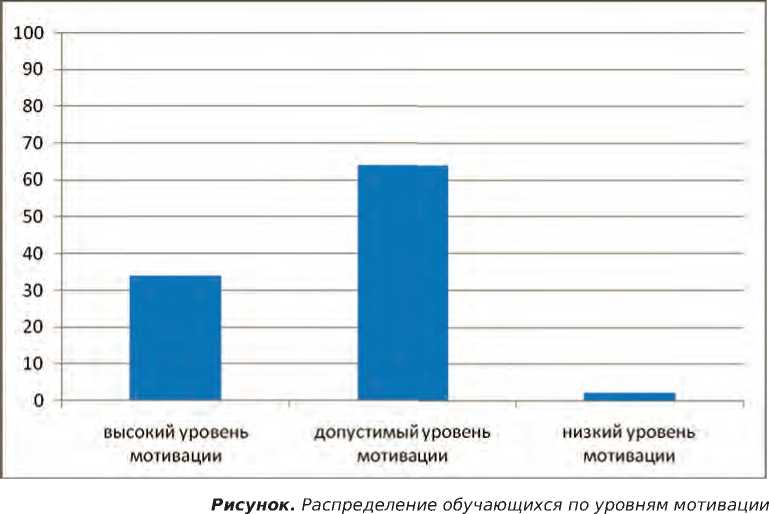

В 2020–2021 учебном году нами проведено исследование, нацеленное на выявление уровня мотивации студентов медицинского вуза к успешной учебной деятельности, определение уровня сфор-мированности их субъектной позиции. В исследовании приняли участие 144 студента первого курса педиатрического, медико-профилактического, стоматологического факультетов. В процессе исследования нами было выделено три уровня проявления мотивации и сформированности субъектной позиции студента, изучена динамика изменения данных показателей с учетом проявления следующих личностных качеств: субъектная активность, самостоятельность, способность к самоорганизации учебной деятельности.

В нашем исследовании были использованы следующие методики: «Мотивация обучения в вузе» (Т.И. Ильина), «Изучение мотивов учебной деятельности студентов»

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО ВРАЧА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

(А.А. Реан, В.А. Якунин), «Уровни развития субъектности личности» (М.А. Щукина). Обработка данных, полученных в ходе анкетирования, бесед, опросов, наблюдений, свидетельствует о том, что 2,08 % опрошенных имеют низкий уровень мотивации достижения успеха, 63,89 % – допустимый уровень, 34,03 % респондентов имеют высокий уровень мотивации достижения успеха.

Следует отметить, что достаточно высокая мотивированность наблюдается у студентов, хорошо успевающих в учебе, проявляющих личностную активность, высокий уровень потребности в знаниях и самостоятельности, самоорганизации и саморегуляции. Они характеризуются оптимальным уровнем развития субъектной позиции, которая выражается в способности активно включаться в учебную деятельность, умении работать самостоятельно и автономно, прояв- лять пытливость ума и творческое отношение к учебе, в готовности к учебной и практической деятельности в изменяющихся и усложняющихся условиях.

Таких студентов характеризует осознанный выбор профессии, способность к постоянной системной работе над собой (наличие развитой воли, трудолюбия), достаточный уровень интеллектуального развития и глубина познавательных процессов, стремление к поиску необходимой информации; умение ориентироваться в информационном пространстве. Они отличаются от основной массы студентов готовностью к самопознанию и саморазвитию, сформированной профессиональной направленностью, потребностью в сознательном целенаправленном позитивном самоизменении.

Оптимальный уровень развития субъектной позиции у таких студентов выражается в их ответствен- ном отношении к учению, точном выполнении своих обязанностей, умении самостоятельно ставить цели, добывать знания, адекватно решать поставленные задачи. Актуальной характеристикой студентов с высоким уровнем мотивации является умение выбирать средства для достижения учебнопрофессиональных целей, наличие высокой познавательной активности, развитого творческого начала, активно проявляемого креативного мышления. Такие студенты активны, любознательны, инициативны, способны объективно оценивать свои учебные и профессиональные возможности с помощью различных методов самодиагностики, проявлять адекватность в самооценке своей деятельности и своих достижений.

Допустимый уровень мотивации на достижение успеха и развития субъектной позиции характеризуется отсутствием должного по-

Таблица

Результатыисследования мотивации студентов в достижении успехов в учебной деятельности

|

Количество участников |

Уровень мотивации |

|||||

|

высокий |

допустимый |

низкий |

||||

|

кол-во чел. |

% |

кол-во чел. |

% |

кол-во чел. |

% |

|

|

144 студента |

49 |

34,03 |

92 |

63,89 |

3 |

2,08 |

тенциала для самоутверждения, недостатком самостоятельности в целеполагании, слабым функционированием познавательных процессов. Студент владеет навыками саморазвития, проявляет интерес к учебно-профессиональной деятельности, но не обладает достаточными навыками для самосовершенствования и саморегуляции. Студенты этой группы не всегда проявляют инициативу при выполнении самостоятельной работы, недостаточно активны, ориентируются на работу по инструкции, не склонны к критической оценке своей деятельности, имеют средний уровень профессиональной направленности (интерес к ней носит избирательный характер).

Субъект с допустимым уровнем развития мотивации и субъектной позиции имеет установку на самореализацию и самовыражение в самостоятельной профессиональной деятельности, однако профессиональные планы реализует достаточно бессистемно, нуждается в посторонней помощи при решении возникающих проблем; субъектная позиция сформирована слабо (фрагментарно).

Низкий уровень мотивации на достижение успеха и субъектной позиции наблюдается у студентов, которые проявили себя как слабоуспевающие, без четкого самоопределения в отношении профессиональных планов. Такие обучающиеся характеризуются пассивным отношением к учебно-профессиональной деятельности, самостоятельному приобретению знаний и умений, отсутствием профессиональной направленности (низкая познавательная активность, отсутствие любознательности), у них слабо выражены стремление к самореализации и самовыражению в самостоятельной учебнопрофессиональной деятельности, активность в профессиональном становлении, готовность к саморазвитию.

Индивид с низким уровнем развития субъектной позиции с трудом преодолевает возникающие проблемы, не проявляет желание заниматься поиском дополнительных знаний, выбирать способы решения учебных задач. Такой студент только под влиянием внешнего воздействия способен применять знания на практике, работу над собой осуществляет лишь эпизодически, выбирает неадекватные средства для достижения профессиональных целей, практически не проявляет инициативу, не умеет диагностировать и осмысливать свои возможности и особенности, имеет слабо выраженную способность самостоятельно направлять и контролировать свои действия, подвержен внешнему влиянию. Субъектная позиция не сформирована.

Оптимальную субъектную позицию студента следует считать важной психологической характеристикой, поскольку она наглядно демонстрирует, насколько целостно личность мотивирована и способна моделировать и конструировать свою учебно-профессиональную деятельность, готова выстраивать траекторию собственной жизнедеятельности в реальных условиях профессионального сообщества.

У студента – будущего врача – активная сторона его личности проявляется в процессе учебнопрофессиональной и учебно-исследовательской деятельности и находит отражение в формирующейся профессиональной субъектной позиции. Структура субъектной позиции включает как объективно существующее межсубъектное взаимодействие, так и субъективное отношение человека к социальной и профессиональной действительности, и характеризует готовность и способность к самоуправляемой деятельности.

Таким образом, субъектная позиция студента – это осознание себя активным субъектом в учебной деятельности, затем – в профессии, обладание мотивацией самоутверждения субъектной позиции в профессиональных отношениях, способность при необходимости самостоятельно мониторировать, адекватно оценивать и корректировать свои действия, оптимизировать их, стремление к саморазвитию, постоянному повышению профессионального мастерства, самосовершенствованию, интеллектуально-аналитической деятельности, включающей в себя самоанализ, рефлексию, саморегуляцию, самоуправление жизнедеятельностью и самореализацию.

Активная субъектная позиция студента заключается в формировании ценностно-смысловых ориентиров, наличии мотивации к получению профессии и самоутверждению в ней, в осознанной необходимости профессиональноличностного роста. Студент с активной субъектной позицией проявляет способность и готовность к освоению профессиональных компетенций, рассмотрению и решению вопросов и проблем в профессиональной деятельности с позиции биоэтики и деонтологии, признания здоровья важной базовой ценностью человека.

Актуализация процесса развития субъектной позиции студентов как основы профессионально-личностного развития будущего специалиста предопределяет перспективность идеи формирования профессионала, способного к самоопределению, самоорганизации, самоуправлению и самореализации в профессиональном сообществе. На современном этапе развития общества формирование субъектной позиции студента и подготовка будущего специалиста к оптимальному погружению в профессиональную среду являются приоритетными задачами педагогического коллектива вуза.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО ВРАЧА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Список литературы Актуальные задачи развития и оценки сформированности субъектной позиции будущего врача в медицинском вузе

- Амиров А.Ф. Разработка и реализация подходов к эффективному рению обучающимися медицинского вуза познавательных и профессиональных проблем // Казанский педагогический журнал. 2022. № 1 (150). С. 91–98. DOI: 10.51379/KPJ.2022.151.1.011

- Асадуллин Р.М. Образование как ресурс развития человеческого потенциала // Педагогический журнал Башкортостана. 2019. № 1(80). С. 7–10.

- Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения // Педагогика. 2009. № 4. С. 18–23.

- Борисенков В.П. Качество образования и проблемы подготовки педагогических кадров // Образование и наука. 2015. № 3(122). С. 4–18.

- Борытко Н.М. Гуманитарные принципы профессионального образования педагога-воспитателя в системе непрерывного образования // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. № 11(75). С. 41–45.

- Брушлинский А.В. Психология субъекта. СПб.: Алетейя, 2003. 272 с.

- Гаранина Р.М. Возможности и перспективы применения метода кейс-анализа в подготовке врачей клинических специальностей // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2016. № 4(26). С. 39–48.

- Гаранина Р.М. Проблемы формирования субъектной позиции студента в педагогических исследованиях // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018. № 4(32). С. 104–111.

- Гильманов С.А. Характеристики субъектной позиции студента в учебном взаимодействии // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Т. 3, № 1. С. 220–233. DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-220-233

- Ежова Е.Ю. Формирование эстетической субъектной позиции будущего специалиста в условиях высшего образования // Вестник ТГУ. 2008. Вып. 11(67). С. 93–100.

- Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л.: ЛГУ, 1960. 224 с.

- Панасюк В.П., Третьякова Н.В. Качество образования: инновационные тенденции и управление: монография. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. 201 с.

- Рубинштейн С.Л. Человек и мир. Проблемы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. 712 с.

- Слободчиков В.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности. М., 2013. 360 с.

- Хабарова Т.С. Субъектные характеристики студентов медицинского вуза // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2014. № 47. С. 111–115.