Актуарный анализ бюджетно-финансовой самостоятельности пенсионной системы России в условиях ее реформирования

Автор: Соловьев А.К., Мележик Н.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социально-экономические вопросы реформирования пенсионной системы

Статья в выпуске: 5 (183), 2013 года.

Бесплатный доступ

Основными признаками страховой пенсионной системы являются эквивалентность пенсионных прав и обязательств, долгосрочная финансовая сбалансированность бюджета страховщика, гарантии минимального уровня социального обеспечения пенсионеров. Проблемы потери Пенсионным фондом Российской Федерации финансовой самостоятельности напрямую связаны с экономическими, демографическими, социальными процессами, происходящими в стране, и последовавшим в 2008 г. глобальным финансовым кризисом. Проблемы финансовой устойчивости пенсионной системы за период 2002–2011 гг. напрямую связаны с дефицитом распределительной составляющей бюджета по расходам на выплаты страховой части трудовой пенсии, что составляет приблизительно 80% общего объема расходной части бюджета Фонда.

Бюджет пенсионного фонда России, профицит, дефицит, пенсионная система, финансовая самостоятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/143181780

IDR: 143181780

Текст научной статьи Актуарный анализ бюджетно-финансовой самостоятельности пенсионной системы России в условиях ее реформирования

Одной из задач пенсионной реформы 2002 г., помимо улучшения уровня жизни пенсионеров и создания механизма накопительного финансирования пенсий для будущих пенсионеров, являлось обеспечение текущей финансовой устойчивости пенсионной системы.

Новая пенсионная система обеспечивала выплату получателям:

-

• обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию (трудовые пенсии);

-

• пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

-

• с 2005 г. – ежемесячных выплат и доплат социального характера (инвалиды, ветераны, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои);

-

• с 2009 г. – материнского (семейного) капитала;

-

• с 2010 г. – федеральных социальных доплат.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и вышеперечисленные выплаты и доплаты социального характера полностью финансируются государством в законодательно установленном порядке и на дефицит бюджета Фонда влияния не оказывают.

Профицит накопительной составляющей обусловлен несущественным размером выплат в настоящее время (с 01.07.2012 г. начались только первые единовременные выплаты пенсионных накоплений, а выплата накопительной части трудовой массово начнется с 2022 г.). С началом выплат неизбежно возникнет проблема несбалансированности накопленных пенсионных обязательств и средств для их исполнения. Причинами дефицита станет увеличение периода выплат по сравнению с расчетным аналогично тому, как это происходит в настоящее время в страховой части, а также низкая инвестиционная эффективность накопленных средств.

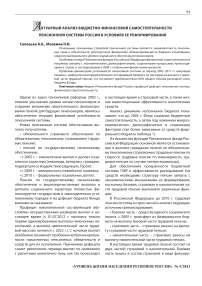

Анализ динамики исполнения бюджета показывает, что до 2005 г. Фонд сохранял бюджетную самостоятельность, а затем под влиянием макроэкономических, демографических и социальных факторов стал более зависимым от средств федерального бюджета (таблица 1).

Из множества функций Пенсионного фонда Российской Федерации основной является установление и выплата гражданам пенсий по обязательному пенсионному страхованию (трудовые пенсии по старости, трудовые пенсии по инвалидности, трудовые пенсии по случаю потери кормильца).

Для обеспечения прозрачности бюджетной системы ПФР и эффективности расходования его средств необходимо структуру пенсии увязать с экономическими механизмами ее формирования, поскольку базовая, страховая и накопительная части трудовой пенсии выполняют различные функции.

В Российской Федерации до 2010 г. трудовая пенсия состояла из трех частей и имела следующие источники финансирования:

-

• базовая часть – средства единого социального налога, с 2005 г. трансферт из федерального бюджета на выплату базовой части трудовой пенсии;

-

• страховая часть – страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии;

-

• накопительная часть – страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии.

В настоящее время трудовая пенсия состоит из двух частей: страховой и накопительной. Базовая часть вошла в состав страховой в виде фиксиро-

Таблица 1

|

Показатели |

Годы |

|||||||||

|

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

|

Доходы, всего |

700 |

843 |

1016 |

1350 |

1638 |

1947 |

2730 |

3223 |

4610 |

5256 |

|

в % к ВВП |

6,5 |

6,4 |

6,0 |

6,2 |

6,1 |

5,9 |

6,6 |

8,3 |

10,0 |

9,4 |

|

в том числе |

||||||||||

|

Распределительная составляющая |

660 |

790 |

932 |

1266 |

1537 |

1806 |

2460 |

2940 |

4249 |

4837 |

|

в том числе |

||||||||||

|

собственные средства (без средств ЕСН) |

278 |

370 |

429 |

573 |

704 |

886 |

1001 |

1009 |

1603 |

2457 |

|

трансферты из федерального бюджета |

382 |

420 |

503 |

693 |

833 |

920 |

1459 |

1931 |

2646 |

2380 |

|

в том числе: |

||||||||||

|

на выплату базовой части ТП |

332 |

368 |

441 |

436 |

501 |

590 |

853 |

984 |

– |

– |

|

на покрытие дефицита бюджета ПФР |

– |

– |

– |

30 |

50 |

– |

197 |

399 |

1316 |

924 |

|

на валоризацию РПК |

502 |

506 |

||||||||

|

на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов |

73 |

70 |

||||||||

|

на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии |

32 |

35 |

||||||||

|

Расходы, всего |

790 |

804 |

968 |

1299 |

1537 |

1786 |

2358 |

3009 |

4249 |

4922 |

|

в % к ВВП |

7,3 |

6,1 |

5,7 |

6,0 |

5,7 |

5,4 |

5,7 |

7,8 |

9,2 |

8,8 |

|

в том числе |

||||||||||

|

Распределительная составляющая |

790 |

803 |

966 |

1298 |

1530 |

1770 |

2340 |

2977 |

4179 |

4682 |

|

в том числе |

||||||||||

|

на обязательное пенсионное обеспечение |

661 |

775 |

926 |

1121 |

1288 |

1501 |

2023 |

2555 |

3657 |

4067 |

|

из них: выплата трудовых пенсий |

615 |

723 |

869 |

1044 |

1203 |

1398 |

1877 |

2374 |

3380 |

3755 |

|

в % к ВВП |

5,7 |

5,5 |

5,1 |

4,8 |

4,5 |

4,2 |

4,5 |

6,1 |

7,3 |

6,7 |

|

в % к общему объему расходов |

77,8 |

89,9 |

89,8 |

80,4 |

78,3 |

78,3 |

79,6 |

78,9 |

79,5 |

76,3 |

|

базовая часть ТП профицит (+) / дефицит (-) |

96 |

100 |

124 |

-172 |

-187 |

-186 |

-346 |

-469 |

– |

– |

|

в том числе |

||||||||||

|

средства ЕСН |

332 |

368 |

441 |

268 |

316 |

405 |

507 |

510 |

– |

– |

|

расходы на выплату |

236 |

268 |

317 |

439 |

503 |

591 |

853 |

979 |

– |

– |

|

страховая часть ТП профицит (+) / дефицит (-) |

-134 |

-135 |

-171 |

-87 |

-43 |

29 |

-80 |

-465 |

-1394 |

-938 |

|

в том числе |

||||||||||

|

страховые взносы на ОПС |

261 |

341 |

406 |

551 |

693 |

879 |

993 |

991 |

1592 |

2439 |

|

расходы, финансируемые за счет страховых взносов |

395 |

476 |

577 |

638 |

737 |

850 |

1073 |

1456 |

2986 |

3377 |

|

Накопительная составляющая профицит (+) / дефицит (-) |

40 |

52 |

82 |

82 |

94 |

125 |

252 |

251 |

292 |

177 |

|

в том числе |

||||||||||

|

доходы |

40 |

53 |

84 |

83 |

101 |

141 |

270 |

283 |

361 |

418 |

|

из них: страховые взносы на ОПС |

38 |

48 |

72 |

73 |

94 |

131 |

254 |

270 |

324 |

377 |

|

расходы |

0 |

1 |

2 |

1 |

7 |

16 |

18 |

32 |

69 |

241 |

Источник: данные Федеральных законов «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», государственной финансовой отчетности (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»), государственной статистической отчетности (ф. № 9-Ф (ПФ) «Сведения о поступлении и расходовании средств Пенсионного фонда Российской Федерации») и ведомственной отчетности (ф. 3920124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета») [1, 2].

Динамика основных показателей пенсионной системы Российской Федерации за 2002–2011 годы, млрд руб.

ванного размера базовой части, которая финансируется за счет страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии. Функция же базовой части заключается в обеспечении минимальной выживаемости для заработавших законодательно установленный трудовой стаж и должна финансироваться за счет государства. Поэтому перевод базовой в страховую часть, по сути, противоречит страховым принципам и приводит к еще большей несбалансированности пенсионной системы.

Страховая и обязательная накопительная части трудовой пенсии выполняют функцию обеспечения эквивалентности прав и обязательств пенсионного обеспечения граждан согласно российскому пенсионному законодательству. Источник финансирования накопительной части остался прежним – страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии.

Одна из главных причин дефицита средств Фонда – неблагоприятная демографическая ситуация в стране и низкое соотношение работающего населения и пенсионеров.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность пенсионеров составляла 40,1 млн человек, из них получателей трудовых пенсий – 36,9 млн человек, или 92% общего числа пенсионеров, в том числе по старости – 33,0 млн человек (89,3%), по инвалидности – 2,5 млн человек (6,9%), по случаю потери кормильца – 1,4 млн человек (3,8%).

Доля получателей пенсий по старости в общей численности получателей трудовых пенсий территориально существенно различалась: самая высокая в Мурманской области – 95,9%, а самая низкая в Республике Ингушетия – 50,5%. В остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа она также существенно ниже общероссийского уровня – от 61,6% (Чеченская Республика) до 85,9% (Республика Северная Осетия – Алания), в связи с чем в этих регионах наиболее высока доля получателей иных видов пенсий. Получателей пенсии по инвалидности больше всего в Республике Ингушетия – 38,1%, в Чеченской Республике и Республике Дагестан – 27,7% и 24,5%, соответственно. Получателей пенсии по случаю потери кормильца больше всего в республиках Ингушетия, Чеченская, Тыва – от 10 до 11%.

За 2002–2011 гг. численность пенсионеров неуклонно росла и составила на конец периода 28% общей численности населения Российской Федерации, что в первую очередь связано с увеличением продолжительности жизни. В целом за период прирост численности пенсионеров составил 1,7 млн человек, или 4,5%. Одновременно численность работающего населения снизилась на 4,7 млн человек, или на 9,4%.

Так, если к концу 2002 г. на каждую 1000 получателей трудовых пенсий приходилось 1386 работающих граждан, то к концу 2011 г. уже только 1243. То есть за истекший период соотношение уменьшилось еще на 143 человека, тогда как для стабильного функционирования распределительной пенсионной системы необходимо соотношение 2,5–3 человека на одного пенсионера.

В 12 субъектах Российской Федерации оно составляло менее 1000:

-

• в Центральном федеральном округе – Ивановская, Курская и Тамбовская области;

-

• в Южном федеральном округе – Республика Адыгея и Ростовская область;

-

• в Северо-Кавказском федеральном округе – все входящие в состав округа республики;

-

• в Уральском федеральном округе – Курганская область.

Негативное влияние демографической ситуации усугубляется неблагоприятной макроэкономической ситуацией, обострившейся в связи с мировым финансовым кризисом. Среди макроэкономических показателей, оказывающих наибольшее воздействие на функционирование пенсионной системы, следует выделить заработную плату занятого населения, определяющую уровень жизни как занятых, так и пенсионеров.

По данным Росстата за 2011 г., фонд заработной платы составил 12864 млрд руб. Размер среднемесячной начисленной заработной платы – 23369 руб., численность работающих – 45,9 млн человек. К уровню 2002 г. фонд заработной платы вырос в 4,9 раза (в 2002 г. – 2648 млрд руб.), средняя заработная плата в 5,4 раза (в 2002 г. – 4360 руб.) при снижении численности работающих в 0,9 раза (в 2002 г. – 50,6 млн чел.).

Последствия финансового кризиса негативно отразились на темпе роста среднемесячной заработной платы в стране. Если в 2002–2008 гг. он составлял от 23% до 35% в различные годы, то в 2009 г. резко снизился до 8%, и к 2011 г. незначительно вырос до 12% к уровню предшествующего года.

Очевидно, что отрицательное воздействие на пенсионные права застрахованных лиц и доходы бюджета Фонда оказывает и неравномерное распределение наемных работников по уровню заработной платы.

По данным Росстата, в 2011 г. на долю 10% высокооплачиваемых работников со средней заработной платой свыше 75 тыс. руб. в месяц приходилось 33,4% фонда заработной платы, тогда как на долю 10% низкооплачиваемых с заработной платой 4660 руб. – 2,1%. Соотношение средней заработной платы 10% работников с наибольшей и 10% работников с наименьшей заработной платой составило 16,1 раза. Удельный вес работников, имевших заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (4330 руб.), составил 1,8%.

Наибольший разрыв наблюдался в организациях финансовой деятельности (в 21,8 раза); операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (в 20,5 раза); оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (в 19,1 раза).

Проблема несбалансированности бюджета Фонда тесно связана с огромными и все возрастающими масштабами скрытой оплаты труда в Российской Федерации.

Доля официального фонда заработной платы в ВВП составила в 2011 г. 23,1%, что на 1,3% ниже уровня 2002 г. При этом, по оперативным данным Росстата, размер скрытой оплаты труда составил 7703 млрд руб., или 13,8% ВВП, что выше уровня 2002 г. на 2,3%. Таким образом, из базы обложения страховыми взносами выведено около 60% фонда заработной платы и в бюджет Фонда в 2011 г. недополучено доходов около 1,5 трлн руб.

Одним из главных показателей уровня пенсионного обеспечения граждан является коэффициент замещения средней начисленной заработной платы средней трудовой пенсией по старости.

К концу 2002 г. данный показатель составил 36,5%. В последующие годы вследствие опережения темпов роста заработной платы (23–28%) над темпами роста среднего размера трудовой пенсии по старости (12–28%) наметилась стойкая динамика его снижения, и к концу 2008 г. он достиг уровня 28,4% средней заработной платы в Российской Федерации. Последующий рост показателя в 2009 г. до 35,3% обусловлен макроэкономическими причинами, происходящими в стране под влиянием мирового финансового кризиса: снижением темпов роста заработной платы.

Не менее важным для оценки уровня жизни пенсионеров и эффективности деятельности пенсионной системы государства является такой показатель, как соотношение среднего размера трудовой пенсии и прожиточного минимума пенсионера (таблица 2).

На конец 2002 г. соотношение размера пенсии по старости и прожиточного минимума пенсионера было достаточно низким (115,3%) и приблизи-

Таблица 2

Соотношение средних размеров трудовой пенсии и прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2002–2011 годы

|

Годы |

Величина прожиточного минимума пенсионера в среднем на душу населения, руб. |

Соотношение среднего размера трудовой пенсии и прожиточного минимума пенсионера, % |

Соотношение среднего размера трудовой пенсии по старости и прожиточного минимума пенсионера, % |

Соотношение среднего размера трудовой пенсии по инвалидности и прожиточного минимума пенсионера, % |

Соотношение среднего размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца и прожиточного минимума пенсионера, % |

|

2002 |

1 379 |

107,5 |

115,3 |

83,7 |

57,23 |

|

2003 |

1 605 |

110,5 |

118,9 |

84,8 |

62,80 |

|

2004 |

1 801 |

114,4 |

123,1 |

87,4 |

67,60 |

|

2005 |

2 418 |

106,5 |

114,3 |

81,8 |

61,64 |

|

2006 |

2 731 |

106,0 |

113,5 |

79,8 |

61,89 |

|

2007 |

3 065 |

121,9 |

129,6 |

93,4 |

68,88 |

|

2008 |

3 644 |

127,7 |

134,7 |

95,5 |

75,58 |

|

2009 |

4 100 |

154,0 |

161,7 |

116,3 |

90,90 |

|

2010 |

4521 |

172,8 |

180,6 |

112,8 |

106,4 |

|

2011 |

5 032 |

169,1 |

176,4 |

109,2 |

105,8 |

Источник: данные формы 94-(ПЕНСИИ) – краткая «Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий» (2002–2006 гг. – на конец года; 2007–2011 гг. – на 1 января года, следующего за отчетным); данные о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации согласно Постановлениям Правительства РФ [1, 2].

тельно на таком уровне оставалось до 2007 г. Затем в 2007–2009 гг. для поддержки уровня жизни малообеспеченных пенсионеров и приближения величины базовой части трудовой пенсии к величине прожиточного минимума были установлены новые размеры базовой части трудовой пенсии с опережающим ростом относительно индексации страховой части: декабрь 2007 г. – на 24%, декабрь 2009 г. – на 31,4%. Результатом стало увеличение в 2009 г. показателя до 161,7%. Тем не менее, его уровень оставался не достаточно высоким, что свидетельствовало о низкой покупательной способности пенсий, и возникла необходимость в проведении мероприятий по дальнейшему повышению уровня пенсионного обеспечения граждан.

Предпринятые в 2010 г. меры по валоризации (повышению) пенсионных прав граждан, приобретенных до 01.01.2002 г. с учетом советского стажа до 1991 г., увеличили пенсии у 36,6 млн человек получателей трудовых пенсий. В результате чего доля пенсионного обеспечения по обязательному пенсионному страхованию увеличилась до 7,3% ВВП (до 2009 г. от 4,2% до 5,7% в разные годы), коэффициент замещения – до 39%, а соотношение среднего размера трудовой пенсии по старости и прожиточного минимума пенсионера – до 180,6%.

Однако в 2011 г. вновь отмечается некоторое снижение уровня вышеперечисленных показателей до 6,7%, 38% и 176,4%, соответственно.

Таким образом, к концу 2010 г. произошло не только увеличение размера трудовой пенсии в России, но и изменение ее структуры. В 2011 г. средний размер трудовой к концу года составил 8510 руб. (рост к 2002 г. – в 5,7 раза), в том числе трудовой пенсии по старости – 8876 руб. (в 5,6 раза). И если к концу 2002 г. на долю базовой части приходилось 37,8% среднего размера трудовой пенсии, то к концу 2011 г. она достигла 40,8% (таблица 3).

С 01.01.2010 г. основной фиксированный базовый размер трудовой пенсии в Российской Федерации составил 2562 руб. За работу в районах Крайнего Севера он повышался на 1281 руб., или на 50% (3843 руб.), а за работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях – на 768,6 руб., или на 30% (3330,6 руб.). Ежегодно его размер индексируется в законодательно установленном порядке. По состоянию на 01.01.2012 г. основной размер ФБР вырос на 15,7% и составил 2963 руб.

По достижении возраста 80 лет или для инвалидов 1 группы фиксированный базовый размер повышается в 2 раза. Кроме того, до 2-х раз повышается ФБР и за наличие иждивенцев. У 2,5 млн

Динамика структуры трудовых пенсий в Российской Федерации за 2002–2011 годы, руб.

Таблица 3

|

Годы |

Средний размер трудовых пенсий, всего |

Средний размер трудовых пенсий по старости |

||||||||

|

Всего |

ФБР |

СЧТП (без ФБР, валоризации и НЧТП) |

суммы вало-риза-ции |

НЧТП |

Всего |

ФБР |

СЧТП (без ФБР, валоризации и НЧТП) |

суммы валоризации |

НЧТП |

|

|

2002 |

1 481,7 |

551,5 |

881,6 |

0,0 |

0,0 |

1 590,3 |

576,7 |

953,7 |

0,0 |

0,0 |

|

2003 |

1 773,8 |

632,7 |

1 090,3 |

0,0 |

0,0 |

1 908,2 |

664,3 |

1 180,7 |

0,0 |

0,0 |

|

2004 |

2 060,6 |

727,4 |

1 281,7 |

0,0 |

0,0 |

2 216,7 |

763,9 |

1 388,7 |

0,0 |

0,0 |

|

2005 |

2 575,1 |

1 064,6 |

1 444,6 |

0,0 |

0,0 |

2 763,6 |

1 117,7 |

1 564,4 |

0,0 |

0,0 |

|

2006 |

2 894,8 |

1 166,2 |

1 660,6 |

0,0 |

0,0 |

3 098,8 |

1 221,5 |

1 794,0 |

0,0 |

0,0 |

|

2007 |

3 737,3 |

1 795,6 |

1 852,4 |

0,0 |

0,0 |

3 972,7 |

1 874,5 |

1 990,7 |

0,0 |

0,0 |

|

2008 |

4 652,2 |

2 090,2 |

2 471,2 |

0,0 |

0,0 |

4 909,7 |

2 167,2 |

2 635,5 |

0,0 |

0,0 |

|

2009 |

6 314,3 |

3 002,1 |

3 198,9 |

0,0 |

0,0 |

6 630,1 |

3 102,6 |

3 395,2 |

0,0 |

0,0 |

|

2010 |

7 810,6 |

3 192,2 |

3 452,4 |

1 056,9 |

0,0 |

8 165,7 |

3 301,2 |

3 611,3 |

1 130,4 |

0,0 |

|

2011 |

8 509,7 |

3 474,5 |

3 813,5 |

1 117,7 |

0,0 |

8 876,0 |

3 589,0 |

3 979,8 |

1 191,1 |

0,0 |

Источник: данные формы 94-(ПЕНСИИ) – краткая «Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий» (2002–2006 гг. – на конец года; 2007–2011 гг. – на 1 января года, следующего за отчетным) [2].

пенсионеров на иждивении находится 3,3 млн человек. Все вышеперечисленные доплаты носят нестраховой характер и еще более усугубляют несбалансированность бюджета ПФР.

Другой мерой по дополнительной материальной поддержке пенсионеров, чей уровень материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума в регионе, явилась федеральная социальная доплата к пенсии.

Расходы на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала, на возмещение расходов по выплате трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов и на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии обеспечиваются финансовыми ресурсами из федерального бюджета. На эти цели в 2011 г. было выделено 543 млрд руб., или 22,8% от общего объема трансферта.

На выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций, ежемесячных выплат и доплат социального характера отдельным категориям граждан – 659 млрд руб., или 27,7%.

На выплату материнского (семейного) капитала – 174 млрд руб., или 7,3% и на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов – 70 млрд руб., или 2,9%.

На покрытие дефицита бюджета Фонда поступило 924 млрд руб., или 38,8% от общего объема трансферта, что на 392 млрд руб., или на 10,9%, ниже уровня 2010 г.

Анализ динамики исполнения доходной части бюджета ПФР показывает, что основной причиной разбалансированности бюджета Фонда и возникшей в связи с этим зависимостью от федерального бюджета послужило снижение на 8 процентных пунктов в 2005 г. базовой ставки единого социального налога – с 28% до 20% (в 1991–2000 гг.– тариф уплаты страховых взносов).

Вследствие чего, была нарушена стабильная тарифная политика, обеспечивавшая финансовую устойчивость бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и позволявшая за счет собственных источников финансирования исполнять обязательства страховщика обязательного пенсионного страхования.

Поступление средств единого социального налога в федеральный бюджет в 2005 г. снизилось по сравнению с 2004 г. на 173 млрд руб., или на 39,2%.

Дореформенного уровня (снижение ставки) средства ЕСН достигли только к 2008 г.

В результате возник недостаток средств не только на выплату страховой части трудовой пенсии, дефицит которой покрывался средствами единого социального налога, но и на выплату базовой части. В 2009 г. по сравнению с 2004 г. дефицит бюджета Фонда на выплату базовой части составил 469 млрд руб. вместо профицита 124 млрд руб. (рост 593 млрд руб., или в 3,8 раза), страховой части – 465 млрд руб. против171 млрд руб. (рост 294 млрд руб., или в 2,7 раза). Недостаток средств единого социального налога подлежал возмещению трансфертами из федерального бюджета (таблица 1).

Одновременно с 2005 г. в законодательном порядке осуществлены изменения в распределении страхового взноса между возрастными категориями застрахованных лиц. За лиц из числа мужчин/ женщин с 1953/1957 по 1966 г. р., ранее формировавших накопительную часть трудовой пенсии, исходя из тарифа 2%, работодатели стали отчислять взносы только на страховую часть трудовой пенсии в размере 14% от суммы выплат, начисленных в их пользу. Таким образом, была предпринята попытка ликвидации возникшего дефицита бюджета Фонда и обеспечения его финансовой самостоятельности.

Несмотря на то, что указанная категория в 2004 г. составляла 31% от общего числа застрахованных лиц с годовым объемом доходов 37%, возврат 2 процентных пунктов в распределительную систему не оказал заметного влияния на финансовую устойчивость Фонда по причине низкого размера тарифа.

Пенсионной реформой 2010 г. взамен единого социального налога вновь введены страховые взносы с сохранением на 2010 г. тарифа в размере 20%. Результат исполнения бюджета показал его недостаточность, поскольку разбалансированность доходной и расходной частей бюджета по сравнению с предыдущим годом увеличилась. На покрытие дефицита бюджета Фонда потребовалось 1316 млрд руб. (2,8% ВВП, 31% доходной части распределительной составляющей) средств из федерального бюджета вместо 868 млрд руб. в 2009 г. (2,2% и 29,5%, соответственно), в том числе на выплату базовой части трудовой пенсии – 469 млрд руб. Поступление страховых взносов увеличилось за год в 1,6 раза, тогда как увеличение расходов на выплату страховой части трудовой пенсии, финансируемых за счет страховых взносов – в 2,1 раза.

С 2011 г. и далее предусматривалось увеличение тарифа на 6 процентных пунктов: до 26% вместо 20%. Это была необходимая мера, направленная на снижение дефицита средств и постепенного возврата к бюджетной самостоятельности ПФР. В результате средств на покрытие дефицита бюджета Фонда потребовалось уже 924 млрд руб., что на 392 млрд руб., или на 10,9%, ниже уровня 2010 г. (1,7% и 19,1%, соответственно).

Анализ показал, что хотя по итогам 2011 г. в целом по Российской Федерации обеспеченность потребности в средствах на выплату страховой части трудовой пенсии была на 17,9% выше показателя 2010 г. и составила 65,2%, но размер тарифа по-прежнему оставался недостаточным. Всего 6 регионов обеспечивали выплату страховой части трудовой пенсии в полном объеме за счет собранных средств (в 2010 г. – 3). Отделениями-донорами являлись: отделение по г. Москве и Московской области, Ненецкому, Ханты-Мансийскому – Югре, Ямало-Ненецкому, Чукотскому автономным округам и г. Байконуру. Остальные территориальные органы ПФР оставались дотационными.

Поэтому снижение в 2012 г. тарифа до 22% вновь увеличило потребность в средствах на покрытие дефицита бюджета до 1075,1 млрд руб.

Согласно данным формы РСВ – 1 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование…» за 2011 г. фактически средний размер тарифа страховых взносов составил в целом по Российской Федерации 25,5% от облагаемой базы и 19,2% от общего объема выплат, начисленных в пользу физических лиц.

Отдельным категориям плательщиков (сельскохозяйственные товаропроизводители; организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы; организации, имеющие статус резидента техниковнедренческой особой экономической зоны; организации, использующие труд инвалидов и другие) на 2010 г. и на переходный период 2011–2014 гг. (в ряду плательщиков на период 2011–2019 гг., 2012– 2027 гг.) установлены пониженные тарифы уплаты страховых взносов. Выпадающие доходы бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов также компенсируются из средств федерального бюджета. В 2010 г. размер компенсации составил 73 млрд руб., в 2011 г. в бюджет Фонда на эти цели поступило 70 млрд руб., а в 2012 г. – 304,4 млрд руб.

В разрезе видов экономической деятельности по среднему тарифу в размере 26% производили начисления страховых взносов организации, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, гостиниц и ресторанов, финансовой, государственного управления и экстерриториальных организаций.

В организациях других видов экономической деятельности средний размер тарифа был ниже и, следовательно, в их состав входят организации с пониженными тарифами уплаты страховых взносов.

Наиболее низкие тарифы наблюдались в организациях сельского хозяйства – 18,3%; рыболовства – 20,9%; связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий – 21,4%.

Одновременно с 2010 г. отменена регрессивная шкала налогообложения и установлена предельная величина базы для начисления страховых взносов нарастающим итогом с начала года на одно застрахованное лицо с ежегодной индексацией на рост средней заработной платы в Российской Федерации в 2011 г. – 463 тыс. руб.

Согласно отчетным данным в 2011 г. сумма выплат, превышающих базу, составила 2726,1 млрд руб., или 18,3% от общего объема выплат, начисленных в пользу физических лиц. Общее количество плательщиков, выплативших среднемесячную заработную плату свыше 38,6 тыс. руб. отдельным работникам по состоянию на 01.01.2012 г. составило 296 602. Даже в I кв. указанного года удельный вес таких выплат и количество плательщиков составляли соответственно – 4,6% и 37 778.

Наиболее высокие показатели размера средней начисленной заработной платы и доли выплат, превысивших предельную величину обложения, наблюдались в организациях:

-

• деятельность экстерриториальных организаций – 59266 руб. и 38,9% соответственно;

-

• финансовой деятельности – 53797 руб. и 43,4%;

-

• добыче полезных ископаемых – 47834 руб. и 32,1%;

-

• связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий – 35393 руб. и 34,8%;

-

• научных исследований и разработок – 34451 руб. и 24,5%.

Наиболее низкие показатели в организациях:

-

• сельского хозяйства – 11648 руб. и 3,2%;

-

• гостиниц и ресторанов – 13240 руб. и 6,8%;

-

• образования – 14511 руб. и 7,8%;

-

• оптовой и розничной торговли – 14860 руб. и 18,2%;

-

• здравоохранения – 16874 руб. и 7,9%;

-

• предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 16909 руб. и 18,0%.

Территориально высокая доля выплат, превысивших предельную величину обложения, наблюдалась в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с традиционно высокой заработной платой, а также в г. Москве и г. Санкт-Петербурге (средняя заработная плата по Российской Федерации – 21511 руб.):

-

• Ямало-Ненецкий АО – 56270 руб. и 36,4%;

-

• Чукотский АО – 53085,8 руб. и 31,3%;

-

• Ненецкий АО – 45299 руб. и 30,4%;

-

• Ханты – Мансийский автономный округ – 43066 руб. и 29,3%;

-

• Магаданская область – 40147 руб. и 25,7%;

-

• г. Москва – 39879 руб. и 34,3%;

-

• Сахалинская область – 34601 руб. и 22,2%;

-

• Камчатский край – 34387 руб. и 20,5%;

-

• Республика Саха (Якутия) – 30568 руб. и 20,2%;

-

• г. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 246610 руб. и 19,5%;

-

• Тюменская область – 22386 руб. и 17,5% и другие.

Напротив, невысокая доля таких выплат находится в диапазоне от 4,1% (Кабардино-Балкарская Республика) до 9,7% (Пермский край) – в регионах с низкой заработной платой. Общее количество субъектов РФ с долей выплат до 10%, которые находятся во всех федеральных округах Российской Федерации, составляет 54. Особенно низкий уровень заработной платы и, соответственно, доли необлагаемых выплат, приходится на регионы Северо-Кавказского, Южного и Центрального (без г. Москвы и Московской области) федеральных округов. Самая низкая заработная плата в Российской Федерации наблюдается в Республике Дагестан и составляет 9938 руб.

Таким образом, в связи с установлением предельной величины базы для начисления страховых взносов в 2011 г. недополучено в бюджет ПФР около 694 млрд руб. Кроме того, по данным вышеуказанной формы, размер суммы выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, составил 930 млрд руб., или 6,2% от общего объема выплат, начисленных в пользу физических лиц.

В результате база для начисления страховых взносов уменьшилась на 3656 млрд руб., или на 24,5%: с 14931 млрд руб. до 11275 млрд руб., то есть коэффициент облагаемости общего объема выплат составил всего 75,5%.

Одной из основных причин дефицита средств Фонда является необходимость отчислений на формирование накопительной части трудовой пенсии для будущих пенсионеров: застрахованных лиц 1967 г. рождения и моложе. В 2011 г. страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии составили 40,8% от объема дефицита бюджета Фонда по распределительной составляющей.

Отвлечение средств ежегодно увеличивается. Объем поступлений взносов в 2011 г. составил 377 млрд руб. (тариф – 6%), что в 9,9 раза выше объема поступлений в 2002 г. (тариф – 3% и тариф – 2% для мужчин с 1953 / женщин с 1957 по 1966 г. р., участвовавших в формировании накопительной части до 2005 г.) – 38 млрд руб.

Одна из причин разбалансированности бюджета Фонда обусловлена возможностью в настоящее время получения пенсии независимо от размера уплаты страховых взносов. Вклад самозанятого населения в бюджет Фонда в виде уплаты страховых взносов, определяемых исходя из стоимости страхового года, незначителен, поскольку рассчитан от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Численность данной категории плательщиков составила около 7% общего количества застрахованных лиц.

Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, то есть не самая бедная часть населения страны. В 2011 г. стоимость страхового года составляла 13509 руб., или 1126 руб. в месяц. Одновременно среднегодовой размер трудовой пенсии по старости составлял 8876 руб. в месяц, или в расчете на год 107 тыс. руб. Таким образом, пенсионное обеспечение указанной категории плательщиков приблизительно только на 13% обеспечено уплаченными ими страховыми взносами. В силу того, что размер МРОТ един для всей страны, а пенсионное обеспечение в районах Крайнего Севера имеет повышенные размеры, то обеспеченность по северным территориям была еще ниже и составляла всего 10%.

Одной из основных проблем пенсионного обеспечения по обязательному пенсионному страхованию была и остается проблема наличия огромного количества льгот по досрочному выходу на пенсию.

В советский период подобные льготы использовались для решения народнохозяйственных задач, но этот список продолжал расширяться и после распада СССР. В результате в настоящее время право досрочного выхода на пенсию имеют как граждане, работавшие на государство, так и работники частных структур. То есть при одинаковом тарифе страховых взносов за этих работников фактически их льготы по-прежнему оплачиваются государством за счет взносов остальных граждан, а не собственником.

Численность получателей досрочных пенсий на 01.01.2012 г. составила 10,9 млн человек, или 33,1% от числа пенсионеров по старости, в том числе по видам пенсий:

-

• за работу на предприятиях с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда – 5,1 млн чел., или 46,3%;

-

• за длительную работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 2,7 млн чел., или 24,7%;

-

• за выслугу лет у отдельных категорий работников – 1,7 млн чел., или 16,0%;

-

• по медицинским и социальным показателям (многодетные матери, инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды по зрению, лилипуты и другие) – 1,4 млн чел., или 12,5%.

Средний размер досрочных пенсий значительно выше размера пенсий, установленных на общих основаниях, особенно за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

На 01.01.2012 г. средние размеры пенсий составляли: на общих основаниях – 8540 руб.; досрочная – 9555 руб.; за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 11628 руб.

Большое число получателей и повышенные размеры пенсий приводят к значительному отвлечению средств на финансирование досрочных периодов и дефициту распределительной составляющей бюджета Фонда.

Кроме вышеперечисленных получателей досрочных пенсий по старости, численность других категорий получателей трудовых пенсий, не достигших общеустановленного пенсионного возраста, по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 3,9 млн человек, в том числе: по инвалидности – 2,5 млн чел., по случаю потери кормильца – 1,4 млн человек.

Таким образом, 14,8 млн человек, или 40,1% от числа получателей трудовых пенсий уже получают пенсии досрочно и их количество ежегодно уве- личивается. В 2011 г. на долю указанных категорий пришлось 43,3% новых назначений трудовых пенсий.

Учитывая все вышеперечисленные макроэкономические и демографические факторы, с одной стороны (низкий уровень заработной платы, сокращение количества работающих по найму, увеличение числа получателей трудовых пенсий), и множество нерешенных проблем внутри самой пенсионной системы, с другой стороны (недостаточность тарифа страховых взносов для обеспечения обязательств по выплате трудовых пенсий, большое количество досрочных пенсий, несбалансированность тарифа страховых взносов для самозанятых граждан, необходимость модернизации накопительной составляющей), очевидно, что для дальнейшего совершенствования пенсионного обеспечения, возврата к принципам бюджетной самостоятельности пенсионной системы потребуется целый комплекс мероприятий и решать их необходимо на государственном уровне.

Представленный в статье актуарный анализ позволил выявить основные проблемы финансирования пенсионной системы и пути их решения для достижения ее максимально возможной сбалансированности.

В декабре 2012 г. Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации [3].

Целью Стратегии как раз и является совершенствование пенсионной системы в указанном направлении.

В рамках первого этапа ее реализации (2013– 2015 гг.) предлагается:

-

• установление дополнительного тарифа страховых взносов для страхователей в отношении застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями труда;

-

• комплексное преобразование системы досрочных пенсий с установлением нового механизма формирования и реализации социальных прав застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями труда;

-

• изменение тарифной политики для самозанятого населения в целях более полного обеспечения им пенсионных выплат;

-

• совершенствование системы формирования пенсионных прав граждан в распределительной составляющей пенсионной системы;

-

• приведение показателей ожидаемого периода

выплаты трудовой пенсии по старости в соответствие с фактической (статистической) продолжительностью жизни;

-

• восстановление пенсионных прав застрахованных лиц за счет перераспределения 4% тарифа страховых взносов с накопительной части в распределительную составляющую;

-

• предоставление застрахованным лицам права самостоятельного выбора между распределительной и накопительной составляющей пенсионной системы в размере 2% тарифа;

-

• реализация комплекса мер, гарантирующих сохранность средств пенсионных накоплений и обеспечивающих доходность от их инвестирования;

-

• повышение требований к минимальному размеру собственных средств и качеству составляющих их активов финансовых институтов, осуществляющих формирование и инвестирование пенсионных накоплений;

-

• установление порядка формирования и учета прав застрахованных лиц в накопительном компоненте обязательного пенсионного страхования и пенсионных прав участников в системе негосударственного пенсионного и добровольного пенсионного страхования, а также установление обязательств перед указанными застрахованными лицами и участниками, подлежащих исполнению страховщиками по обязательному пенсионному страхованию и организациями, осуществляющими негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование;

-

• расширение перечня финансовых инструментов инвестирования пенсионных накоплений;

-

• установление правовых основ создания и функционирования корпоративных пенсионных систем;

-

• совершенствование законодательства, регулирующего деятельность и правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации;

-

• расширение состава финансовых институтов, допускаемых к участию в формировании пенсионных накоплений;

•совершенствованиеорганизационно-правовой формы негосударственных пенсионных фондов и установление для них обязанности участия в само-регулируемой организации.

В рамках реализации второго (2016–2020 гг.) и третьего этапов (2021–2030 гг.) предлагается:

-

• доведение дополнительного тарифа страховых взносов для страхователей в отношении застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями труда, до обоснованного размера, исходя из требований обеспеченности накопленных пенсионных прав застрахованных лиц;

-

• введение нового механизма формирования и реализации социальных прав застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями труда;

-

• стимулирование платежа из заработной платы работников в пенсионную систему с учетом уровня их доходов;

-

• уточнение параметрических условий пенсионной системы в целях формирования и реализация пенсионных прав граждан;

-

• предоставление самозанятым гражданам права выбора варианта уплаты страховых платежей для формирования пенсионных прав;

-

• расширение охвата населения корпоративным пенсионным обеспечением.

Таким образом, реализация предлагаемых мер, основные элементы которых должны получить наиболее полное отражение в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы, позволит обеспечить достойный уровень пенсий гражданам на основе принципа социальной справедливости и обеспечить достижение максимально возможной сбалансированности пенсионной системы Российской Федерации.

*****

-

1. Федеральные законы «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» за 2002– 2011 гг. (источник: поисковая система Консультант Плюс).

-

2. Форма статистического наблюдения № 94 (пенсии), утвержденная приказом Росстата от 19 января 2010 г. № 64.

-

3. Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2012 года № 2524-р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации» (источник: поисковая система Консультант Плюс).

Список литературы Актуарный анализ бюджетно-финансовой самостоятельности пенсионной системы России в условиях ее реформирования

- Федеральные законы «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» за 2002-2011 гг. (источник: поисковая система Консультант Плюс).

- Форма статистического наблюдения № 94 (пенсии), утвержденная приказом Росстата от 19 января 2010 г. № 64.

- Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2012 года № 2524-р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации» (источник: поисковая система Консультант Плюс).