Альгофлора водоема объекта культурно-исторического наследия "Аксаковский парк" (Оренбургская область, Россия)

Автор: Яценко-степанова Т.Н., Игнатенко М.Е., Калмыкова О.Г.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Флористические находки

Статья в выпуске: 4 т.14, 2020 года.

Бесплатный доступ

Объект культурно-исторического наследия «Аксаковский парк» (Оренбургская область, Россия) был выделен с целью сохранения исторических мест, связанных с именем известного писателя С.Т. Аксакова. В то же время, парк и расположенный на его территории пруд, являются особо охраняемой природной территорией. Пруд заложен в 1767-1769 гг., пережил несколько реконструкций, но с научной точки зрения никогда не изучался. Для оценки его экологического состояния была исследована альгофлора водоема. Выявлено 96 видов и разновидностей микроводорослей и цианобактерий, относящихся к 7 отделам, 10 классам, 24 порядкам, 36 семействам, 63 родам. Обнаружены 3 новых для альгофлоры Оренбургской области вида: Asterococcus superbus (Cienkowski) Scherffel, Raphidocelis danubiana (Hindák) Marvan, Komárek & Comas, Cryptoglena skujae Marin & Melkonian. Один из них ( A. superbus ) является редким для России. Полученные данные расширяют представления о распространения этого вида. Структурно-функциональные показатели развития альгофлоры свидетельствуют как о нарушении стабильности экосистемы, так и о процессе ускоренного эвтрофирования. Кроме того, значительное развитие Cyanobacteria представляет собой потенциальную угрозу здоровью животных и человека, использующих этот водоем как источник для водопоя (животные, птицы) или зону рекреации (человек).

Альгофлора, таксономический состав, эколого-географическая характеристика, водоросли, цианобактерии

Короткий адрес: https://sciup.org/148314679

IDR: 148314679 | УДК: 581.92: | DOI: 10.24411/2072-8816-2020-10090

Текст научной статьи Альгофлора водоема объекта культурно-исторического наследия "Аксаковский парк" (Оренбургская область, Россия)

«Аксаковский парк», как объект культурноисторического наследия, выделен с целью сохранения исторических мест, связанных с именем великого русского писателя С.Т. Аксакова. Он расположен на западной окраине с. Аксаково (Бугурусланский район, Оренбургская область, Россия), занимает территорию 2,8 га и включает в себя все постройки, принадлежащие Аксаковым, а также парк и пруд.

Пруд занимает важнейшее место в архитектурно-ландшафтной композиции парка и имеет давнюю историю. За время своего существования он пережил несколько реконструкций, однако с научной точки зрения водоем никогда не исследовался и оценка его экологического состояния не проводилась. Известно, что одним из критериев оценки экологического состояния водных объектов являются структурно-функциональные особенности альгофлоры, на основании которых можно сделать выводы о функционировании водной экосистемы, продуктивности, качестве воды (Gokce, 2016; Barinova, 2017a,b; Dembowska et al., 2018; Barinova, Smith, 2019). Целью данной работы явилось изучение структурно-функциональных особенностей альгофлоры водоема в пределах объекта культурно-исторического наследия «Аксаковский парк», расположенного на одно- именной особо охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ).

Материалы и методы

Объектом исследования послужили качественные и количественные пробы воды, отобранные из пруда, расположенного на ООПТ «Аксаковский парк» (Оренбургская область, Бугурусланский район; 53.865517 N, 52.632469 E), в летний период 2018 г. Пруд представляет собой мелкий, заиленный водоем, питание которого осуществляется талыми и дождевыми водами, обильно зарастающий по берегу Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel и Typha latifolia L. Длина водоема 68,0 м, ширина 35,0 м, глубина 0,2–0,75 м.

Отбор альгологических проб, ввиду малой глубины водоема, проводили путем зачерпывания воды из верхних горизонтов. Водоросли исследовали в живом и фиксированном (40% раствором формалина) состоянии с помощью световых микроскопов марки «Axiostar plus», «Axioskop» (Carl Zeiss, Germany). Для изучения диатомовых водорослей использовали метод холодного сжигания (Балонов, 1975). Идентификацию водорослей и Cyanobacteria проводили согласно определителям (Определитель …, 1951– 1986; Krammer, Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991a,b; Царенко, 1990; Komarek, Anagnostidis, 1999, 2005; Куликовский и др., 2016).

Таксономия и номенклатура представлены в соответствии с on-line базой данных Algaebase (Guiry M.D., Guiry G.M., 2020). Количественное развитие водорослей оценивали методом прямого счета в камере Нажотта (Assistent, Germany), объемом 1.25 мм3. Для определения сапробности вод использовали метод Пантле и Букка в модификации Сладечека (Sládeček, 1973, 1986). Класс качества воды устанавливали по данным, представленным в работах С.С. Бариновой и др. (2006), Barinova (2017a,b). Частоту встречаемости видов оценивали по шкале Кордэ: «единично» – 1–5 клеток в препарате, «редко» – 10– 15 клеток в препарате, «не редко» – 25–30 клеток в препарате, «часто» – 1 клетка в каждом ряду, «очень часто» – несколько клеток в ряду, «масса» – в каждом поле зрения (Баринова, 2018).

Результаты и обсуждение

Сергей Тимофеевич Аксаков (20.09.1791 – 30.04.1859) – великий русский писатель, немалую часть своей жизни (детские годы, часть юношеских и взрослых лет) прожил в фамильной усадьбе в с. Ново-Аксаково Бугурусланского уезда (ныне с. Аксаково, Бугурусланского района, Оренбургской области). Описание усадьбы вошло в повести автобиографического содержания – «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858). Услышанная здесь в детстве сказка от ключницы Пелагеи легла в основу самого популярного произведения Аксакова С.Т. «Аленький цветочек» (1858).

По своему историко-культурному значению усадьба стоит в ряду таких известных имений и сел России, как Михайловское, Большое Болдино, Ясная Поляна, Тарханы, Константиново и др. 30 августа 1960 г. постановлением Совета Министров РСФСР №1327 усадьба была поставлена на государственную охрану как памятник истории.

В 1971 г., к 180-летию С.Т. Аксакова, специальным решением облисполкома Оренбургской области на территории бывшей усадьбы писателя создан мемориальный ком- плекс, в который включены все постройки, принадлежащие Аксаковым, а также парк и пруд. В 1974 г. усадьба внесена в список памятников культуры государственного значения в РСФСР (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974. №624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР).

В настоящее время усадьба имеет статус памятника природы регионального значения «Аксаковский парк», профиль – ландшафтный, исторический мемориал (Приказ министерства природных ресурсов экологии и имущественных отношений Оренбургской области №199 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий областного и местного значения Оренбургской области» от 06.03.2018; ПФО – Приволжский федеральный округ).

Важнейшее место в архитектурноландшафтной композиции усадьбы занимает пруд, исследованию альгофлоры которого посвящена данная статья. Дата появления пруда хорошо известна. История его возникновения подробно описана в первом отрывке «Семейной хроники» (Аксаков, 1966) и связана с именем деда писателя, Степана Михайловича Аксакова, который стал оренбургским землевладельцем, купив эту землю в «вечное владение» в 1767 г. За два года участок был освоен: возведены фамильная усадьба со всеми строениями, заложен парк, построены водяная мельница и пруд (Мишанина, 2011). В 1966 г. мельница сгорела, плотина была разрушена, пруд с течением времени заилился, зарос и практически пересох. Первая реконструкция водоема произведена в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения писателя (1991 год был объявлен ЮНЕСКО годом С.Т. Аксакова). На территории усадьбы были произведены масштабные работы: расчищены и облагорожены парк и пруд, за которым закрепилось название «Озеро любви» (Чибилёв и др., 2009). Вторая реконструкция была осуществлена в 2007 г.

В настоящее время пруд представляет собой мелкий, заиленный водоем, обильно зарастающий по берегу Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel и Typha latifolia L.

(рис. 1–3). Связь водного объекта с р. Бол. Бугурусланка утрачена, питание осуществляется талыми и дождевыми водам.

Рис. 1. Памятник природы регионального значения «Аксаковский парк», профиль – ландшафтный, исторический мемориал: A – дом-музей С.Т. Аксакова, B – беседка на берегу пруда, C – пруд, D –

мостик над каналом, ранее соединявший р. Большая Бугурусланка с прудом

Fig. 1. Natural monument of regional significance "Aksakovsky Park", profile – landscape, historical memorial: A – museum of S.T. Aksakov, B – gazebo on the side of the pond, C – pond, D – the bridge over the canal, which previously connected the Bolshaya Buguruslanka River with a pond

Рис. 2. Аксаковский пруд (фотография взята с официальной страницы Губернатора Оренбургской области Д.В. Паслера от 28.10.2020; . Условные обозначения см. рис. 1

Fig. 2. Aksakovsky pond (photo taken from the official page of the Governor of the Orenburg region D.V. Pasler, 28.10.2020; . Symbols as shown in figure 1

Рис. 3. Аксаковский пруд (фотографии к.г.н. П.В. Вельмовского, июль 2018 г.)

Fig. 3. Aksakovsky pond (photos of Ph.D. P.V. Velmovsky, July 2018)

Альгофлора водоема ООПТ «Аксаковский парк»

Таксономический состав микроводорослей и цианобактерий водоема, расположенного на ООПТ «Аксаковский парк», пред- ставлен 7 отделами, 10 классами, 24 порядками, 36 семействами, 63 родами и 96 видами и разновидностями. По видовому богатству ведущее место принадлежит водорослям отделов Chlorophyta (36 таксонов рангом ниже рода) и Bacillariophyta (22). Также заметна доля Euglenozoa и Cyanobacteria (табл. 1, 2). В количественном же отношении преобладают Cyanobacteria, численность которых достигала более 98% от общего числа клеток. При этом регистрировали массовую вегетацию цианобактерий рода Merismopedia (M. minima, M. tenuissima) со значительной долей участия в составе сообщества Microcystis aeruginosa, M. pulverea, Coelosphaerium dubium и Anagnostidinema amphibium.

Высокие показатели количественного развития водорослей (максимальные значения численности клеток водорослей – 153529 тыс. кл/л) здесь могут быть связаны со спецификой самого водоема (мелкий, пересыхающий, хорошо прогреваемый в летний пери- од). Существенное численное превосходство Cyanobacteria служит тревожным симптомом, указывающим на ускоренную эвтрофикацию (Михеева, Лукьянова, 2006; Atici, Tokatli, 2014; Шкундина и др., 2016). Учитывая также то, что Cyanobacteria являются источником широкого спектра вторичных метаболитов, в том числе токсинов и ингибиторов ферментов (Apeldoorn et al., 2007; Sivonen, 2009; Miller et al., 2017; Semenova et al., 2017), их массовое развитие представляет собой потенциальную угрозу здоровью животных и человека, использующих этот водоем как источник для водопоя (животные, птицы) или зону рекреации (человек).

Таблица 1. Таксономический состав микроводорослей и Cyanobacteria водоема ООПТ «Аксаковский парк»

Table 1. Taxonomic composition of microalgae and Cyanobacteria in the water reservoir of the protected area «Aksakovsky Park»

|

Отдел |

Число таксонов |

||||

|

Класс |

Порядок |

Семейство |

Род |

Виды и разновидности |

|

|

Bacillariophyta |

2 |

11 |

12 |

15 |

22 |

|

Chlorophyta |

2 |

3 |

9 |

25 |

36 |

|

Charophyta |

1 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Ochrophyta |

2 |

2 |

2 |

2 |

3 |

|

Euglenozoa |

1 |

1 |

2 |

8 |

13 |

|

Miozoa |

1 |

3 |

3 |

3 |

4 |

|

Cyanobacteria |

1 |

3 |

6 |

7 |

14 |

Таблица 2. Систематический список и эколого-географическая характеристика микроводорослей и Cyanobacteria водоема ООПТ «Аксаковский парк»

Table 2. Systematic list with the species-specific ecology of microalgae and Cyanobacteria in the water reservoir of the protected area «Aksakovsky Park»

|

Таксон |

М |

R |

S |

C |

A |

Geo |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

BACILLARIOPHYTA

Bacillariophyceae, Cocconeidales, Cocconeidaceae

|

Cocconeisplacentula Ehrenberg |

P-B 1 |

st-str |

o-β |

i |

alf 1 |

k |

|

Bacillariophyceae, Naviculales, Naviculaceae |

||||||

|

Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst |

P-B |

st |

χ |

i |

alf |

k |

|

Navicula cincta (Ehrenberg) Ralfs |

B |

χ-o |

hl |

alf |

k |

|

|

N. radiosa Kützing |

B |

st-str |

o |

i |

ind |

k |

Bacillariophyceae, Naviculales, Sellaphoraceae

|

Fallaciapygmaea (Kützing) Stickle & D.G. Mann (= Naviculapygmaea Kützing) |

B |

β-o |

mh |

alf |

k |

Продолжение таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Bacillariophyceae, Bacillariales, Bacillariaceae |

||||||

|

Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J.C. Lewin (= Nitzschia closterium (Ehrenberg) W. Smith) |

B |

mh |

||||

Bacillariophyceae, Cymbellales, Gomphonemataceae

|

Encyonema leibleinii (C. Agardh) W.J. Silva, R. Jahn, T.A.V. Ludwig, & M. Menezes (= Cymbellaprostrata (Berkeley) Cleve) |

B |

o-α |

i |

ind |

k |

|

|

Gomphonema acuminatum Ehrenberg |

P-B |

st |

χ-β |

i |

alf |

k |

|

G. truncatum Ehrenberg |

P-B |

o-χ |

k |

Bacillariophyceae, Tabellariales, Tabellariaceae

|

Diatoma moniliformis (Kützing) D.M. Williams (= D. tenuis var. moniliformis Kützing) |

P-B |

st-str |

β-α |

Ha |

||

|

D. tenuis C. Agardh (= D. elongata var. tenuis (C. Agardh) Van Heurck) |

P-B |

st |

β-α |

hl |

ind |

k |

Bacillariophyceae, Fragilariales, Staurosiraceae

|

Pseudostaurosiraparasitica (W. Smith) E. Morales (= Synedraparasitica (W. Smith) Hustedt) |

B |

χ |

i |

alf |

k |

|

|

P. subconstricta (Grunow) Kulikovskiy & Genkal (= Fragilariaparasitica var. subconstricta Grunow) |

Ep |

st-str |

o-β |

i |

alf |

k |

|

Opephora mutabilis Sabbe & Wyverman (= O. olsenii M. Møller) |

hl |

Bacillariophyceae, Rhopalodiales, Rhopalodiaceae

|

Epithemiagibba (Ehrenberg) Kützing (= Rhopalodiagibba (Ehrenberg) O. Müller) |

B |

χ-o |

i |

alb |

k |

|

|

Epithemia sp. |

Bacillariophyceae, Surirellales, Surirellaceae

|

Surirella librile (Ehrenberg) Ehrenberg (= Cymatopleura solea (Brébisson) W. Smith) |

P-B |

o |

i |

alf |

k |

|

|

S. minuta Brébisson ex Kützing |

B |

st-str |

o-α |

i |

ind |

k |

Bacillariophyceae, Licmophorales, Ulnariaceae

|

Ulnaria acus (Kützing) Aboal (= Fragilaria acus (Kützing) Lange-Bertalot, F. ulna f. acus (Kützing) Krammer & Lange-Bertalot) |

P |

st-str |

o-α |

i |

alb |

k |

|

U. biceps (Kützing) Compère (= Fragilaria biceps (Kützing) Lange-Bertalot) |

o-α |

Mediophyceae, Thalassiosirales, Thalassiosiraceae

|

Conticribra weissflogii (Grunow) Stachura-Suchoples D.M. Williams (= Thalassiosira weissflogii (Grunow) G.A. Fryxell & Hasle) |

P-B |

o |

hl |

alf |

k |

|

|

Mediophyceae, Stephanodiscales, Stephanodiscaceae |

||||||

|

Cyclotella meneghiniana Kützing |

P-B 1 |

st 1 |

o-α |

hl 1 |

alf 1 |

k |

CHLOROPHYTA

Chlorophyceae, Sphaeropleales, Selenastraceae

|

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs |

P-B |

st-str |

β |

hb |

k |

|

|

Kirchneriella irregularis (G.M. Smith) Korshikov |

P-B |

st-str |

β |

i |

k |

|

|

Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová (= Ankistrodesmus angustus (C.Bernard) Oettli) |

P-B |

st-str |

β |

k |

||

|

M. minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová |

P-B |

st-str |

β-α |

k |

||

|

M. griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerová (= Ankistrodesmus acicularis (Braun) Korshikov) |

P-B |

st-str |

β |

k |

||

|

Raphidocelis danubiana (Hindák) Marvan, Komárek & Comas (= R. contorta (Schmidle) Marvan, Komárek & Comas) |

P-B |

st-str |

k |

|||

|

Pseudoquadrigula obtusa (Korshikov) Tsarenko (= Coenocystis obtusa Korshikov) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Chlorophyceae, Sphaeropleales, Scenedesmaceae |

||||||

|

Scenedesmus apiculatus (West & G.S. West) Chodat |

P |

st-str |

Ha |

|||

|

S. arcuatus (Lemmermann) Lemmermann |

P-B |

st-str |

o-α |

i |

k |

|

|

S. bicaudatus (Hansgirg) Chodat |

P-B |

st-str |

β |

k |

||

|

S. protuberans F.E. Fritsch & M.F. Rich |

P-B |

st-str |

Ha |

|||

|

S. subspicatus Chodat (= Scenedesmusgutwinskii Chodat) |

P-B |

st-str |

o |

k |

||

|

Coelastrum sphaericum Nägeli |

P-B |

st-str |

o |

i |

k |

|

|

Desmodesmus abundans (Kirchner) E.H. Hegewald (= Scenedesmus sempervirens Chodat) |

P-B |

st-str |

o-α |

k |

||

|

D. communis (E. Hegewald) E. Hegewald (= Scenedesmus communis E. Hegewald; S. quadricauda Chodat) |

P-B |

st-str |

β |

i |

k |

|

|

D. opoliensis (P.G. Richter) E. Hegewald (= Scenedesmus opoliensis P.G. Richter) |

P-B |

st-str |

β |

k |

||

|

Tetradesmus lagerheimii M.J. Wynne & Guiry (= Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat; S. falcatus Chodat) |

P-B |

st-str |

β |

i |

ind |

k |

|

T. obliquus (Turpin) M.J. Wynne (= Scenedesmus acutus Meyen) |

P-B, S |

st |

β-ρ |

i |

k |

|

|

Tetrastrum staurogeniiforme (Schröder) Lemmermann |

P-B |

st-str |

β |

i |

k |

|

|

Chlorophyceae, Sphaeropleales, Hydrodictyaceae |

||||||

|

Tetraëdron caudatum (Corda) Hansgirg |

P-B |

st-str |

β |

i |

ind |

k |

|

T. minimum (A. Braun) Hansgirg |

P-B |

st-str |

β |

i |

k |

|

|

T. triangulare Korshikov |

P-B |

st-str |

β |

i |

k |

|

|

Pediastrum duplex Meyen |

P |

st-str |

o-α |

i |

ind |

k |

|

Pseudopediastrum boryanum var. cornutum (Raciborski) Tsarenko (= Pediastrum duplex var. cornutum Raciborski) |

P-B |

st-str |

o-α |

k |

||

|

Stauridium tetras (Ehrenberg) E. Hegewald (= Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs) |

P-B |

st-str |

o-α |

i |

ind |

k |

|

Chlorophyceae, Sphaeropleales, Neochloridaceae |

||||||

|

Golenkinia radiata Chodat |

P-B 1 |

st-str |

o-α |

i |

k |

|

|

Chlorophyceae, Sphaeropleales, Characiaceae |

||||||

|

Pseudoschroederia robusta (Korshikov) E. Hegewald & E. Schnepf (= Schroederia robusta Korshikov) |

P-B |

st-str |

o-α |

i |

k |

|

|

Chlorophyceae, Chlamydomonadales, Palmellopsidaceae |

||||||

|

Asterococcus superbus (Cienkowski) Scherffel |

P-B 1 |

st 1 |

o-χ 1 |

k |

||

|

Chlorophyceae, Chlamydomonadales, Haematococcaceae |

||||||

|

Rusalka fusiformis (Matvienko) T. Nakada (= Chlorogonium fusiforme Matvienko) |

β |

|||||

|

Trebouxiophyceae, Chlorellales, Chlorellaceae |

||||||

|

Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli |

P-B |

st-str |

o-β |

Ha |

||

|

Mucidosphaeriumpulchellum (H.C. Wood) C. Bock, Proschold & Krienitz (= Dictyosphaeriumpulchellum H.C. Wood) |

P-B |

st-str |

β |

i |

ind |

k |

|

Siderocelis ornata (Fott) Fott |

P-B |

st-str |

β |

i |

k |

|

|

Trebouxiophyceae, Chlorellales, Oocystaceae |

||||||

|

Didymocystis inermis (Fott) Fott |

o-α |

|||||

|

Nephrochlamys willeana (Printz) Korshikov |

P |

st |

Ha |

|||

|

Oocystis sp. |

||||||

|

Tetrachlorella alternans (G.M. Smith) Korshikov |

P-B |

Ha |

||||

|

CHAROPHYTA |

||||||

|

Zygnematophyceae, Desmidiales, Closteriaceae |

||||||

|

Closterium acerosum Ehrenberg ex Ralfs |

P-B 1 |

st-str |

α-β |

i |

ind |

k |

|

Zygnematophyceae, Desmidiales, Desmidiaceae |

||||||

|

Cosmariumpunctulatum Brébisson |

P-B |

o |

hb |

acf |

k |

|

|

Cosmarium sp. |

||||||

|

Staurastrum tetracerum Ralfs ex Ralfs |

P |

st-str |

o |

i |

k |

|

OCHROPHYTA

|

Xanthophyceae, Mischococcales, Centritractaceae |

||||||

|

Centritractus belonophorus (Schmidle) Lemmermann |

P \ |

st-str |

o 1 |

k |

||

|

Eustigmatophyceae, Goniochloridales, Goniochloridaceae |

||||||

|

Goniochloris fallax Fott |

P |

st-str |

β |

k |

||

|

G. smithii (Bourrelly) Fott |

P, S |

st-str |

o-β |

hb |

k |

|

|

EUGLENOZOA |

||||||

|

Euglenophyceae, Euglenida, Euglenidae |

||||||

|

Cryptoglena skujae Marin & Melkonian (= Phacus agilis Skuja) |

P-B |

st |

β |

Ha |

||

|

Euglena texta (Dujardin) Hübner |

P |

st-str |

β |

ind |

k |

|

|

Euglenaformis proxima (P.A. Dangeard) M.S. Bennett & Triemer (= Euglenaproxima P.A. Dangeard) |

P-B |

st-str |

ρ |

mh |

ind |

k |

|

Monomorphinapyrum (Ehrenberg) Mereschkowsky |

P |

st-str |

β |

i |

ind |

b |

|

Strombomonas sp. |

||||||

|

Trachelomonas dybowskii Drezepolski |

||||||

|

T. volvocinopsis Svirenko |

P |

st-str |

β |

i |

k |

|

|

Euglenophyceae, Euglenida, Phacidae |

||||||

|

Lepocinclis acus (O.F. Müller) B. Marin & Melkonian (= Euglena acus (O.F. Müller) Ehrenberg) |

P |

st |

β |

i |

ind |

k |

|

L. ovum (Ehrenberg) Lemmermann |

P |

st |

α-β |

i |

ind |

k |

|

L. oxyuris (Schmarda) B. Marin & Melkonian (= Euglena oxyuris Schmarda) |

P-B |

st-str |

β-α |

mh |

ind |

k |

|

L. playfairiana (Deflandre) Deflandre |

P |

st |

β |

Ha |

||

|

Phacus caudatus Hübner |

P-B |

st-str |

β |

i |

alf |

k |

|

P. curvicauda Svirenko |

P-B |

st |

β |

i |

ind |

k |

|

MIOZOA |

||||||

|

Dinophyceae, Thoracosphaerales, Thoracosphaeraceae |

||||||

|

Apocalathium aciculiferum (Lemmermann) Craveiro, Daugbjerg, Moestrup & Calado (= Peridinium aciculiferum Lemmermann) |

o-β |

|||||

|

Dinophyceae, Gonyaulacales, Ceratiaceae |

||||||

|

Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin |

P |

st-str |

o |

i |

k |

|

|

C. hirundinella f. austriacum (Zederbauer) Bachmann |

||||||

|

Dinophyceae, Gymnodiniales, Gymnodiniaceae |

||||||

|

Gymnodiniumparadoxum A.J. Schilling |

||||||

|

CYANOBACTERIA |

||||||

|

Cyanophyceae, Oscillatoriales, Coleofasciculaceae |

||||||

|

Anagnostidinema acutissimum (Kufferath) Strunecký, Bohunická, J.R. Johansen & J. Komárek (= Oscillatoria acutissima Kufferath) |

||||||

|

A. amphibium (C.Agardh ex Gomont) Strunecký, Bohunická, J.R. Johansen & J. Komárek (= Geitlerinema amphibium (C. Agardh ex Gomont) Anagnostidis; Oscillatoria amphibia C. Agardh ex Go-mont ) |

P-B, S |

st-str |

o-α |

hl |

k |

|

|

Cyanophyceae, Chroococcales, Chroococcaceae |

||||||

|

Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli (= Gloeocapsa minuta (Kützing) Hollerbach) |

P |

o |

i |

ind |

k |

|

|

Ch. turgidus (Kützing) Nägeli (= Gloeocapsa turgida (Kützing) Hollerbach) |

P-B |

o |

hl |

alf |

k |

|

|

Cyanophyceae, Chroococcales, Microcystaceae |

||||||

|

Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing |

P |

o-α |

hl |

k |

||

|

M. pulverea (H.C. Wood) Forti |

P-B, S |

o-β |

i |

k |

||

|

Cyanophyceae, Synechococcales, Coelosphaeriaceae |

||||||

|

Coelosphaerium dubium Grunow |

P 1 |

β 1 |

||||

Окончание таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Snowella lacustris (Chodat) Komárek & Hindák (= Gomphosphaeria lacustris Chodat) |

β |

|||||

|

S. rosea (J.W. Snow) Elenkin |

P |

i |

b |

Cyanophyceae, Synechococcales, Cyanobacteriaceae

|

Cyanobacterium cedrorum (Sauvageau) Komárek, J. Kopecký & Cepák (= Synechococcus cedrorum Sauvageau) |

Cyanophyceae, Synechococcales, Merismopediaceae

|

Merismopedia tenuissima Lemmermann |

P-B |

β-α |

hl |

k |

||

|

M. minima G.Beck |

B, S |

a, Ha |

||||

|

M. tranquilla (Ehrenberg) Trevisan (= M. punctata Meyen) |

P-B |

o-α |

i |

ind |

k |

|

|

Synechocystis aquatilis Sauvageau |

P |

o |

hl |

k |

Примечание. М – приуроченность к местообитанию (P – планктонный, B – бентосный, P-B – планктоннобентосный, Ep – эпифит); R – реофильность (st – стоячий, низкая насыщенность воды кислородом; st-str – стоячетекучий и/или индифферент, средняя насыщенность воды кислородом); S – сапробность (χ – ксеносапробионт; χ-o – ксено-олигосапробионт; χ-β – ксено-бетамезосапробионт; o-χ – олиго-ксеносапробионт; o – олигосапробионт; o-β – олиго-бетамезосапробионт; β-o – бета-олигосапробионт; o-α – олиго-альфамезосапробионт; β – бетамезоса-пробионт; β-α – бета-альфамезосапробионт; α-β – альфабетамезосапробионт; p – полисапробионт; β-p – бета-полисапробионт), C – галобность (mh – мезогалобы (5–20‰); hl – олигогалоб-галофил, преимущественно пресноводные, но распространенные также в водах с невысоким уровнем концентрации NaCl (0–5‰ формы); i – олигогалоб-индифферент, типично пресноводные формы, иногда встречающиеся в слегка солоноватых водах; hb – олигогалоб-галофоб, типично пресноводные, избегающие даже незначительных концентраций NaCl) формы; А – индикаторы ацидификации (ind – индифферент, alf – алкалифил, alb – алкалибионт, acf – ацидофил); Geo – географическая приуроченность (k – космополит, b – бореальный, На – голарктический)

Notes : M – habitat (P – planktonic, B – benthic, P-B – planktonic-benthic, Ep – epiphytes); R – indicators of oxygenation (st – standing, low-oxygenated waters; st-str – low streaming/ indifferent, middle oxygenated waters); S – saprobity (χ – xenosaprobiont, χ-o – xeno-oligosaprobiont, χ-β – xeno-beta-mesosaprobiont, o-χ – oligo- xenosaprobiont, o – oli-gosaprobiont, o-β – oligo-beta-mesosaprobiont, β-o – beta-oligosaprobiont, o-α – oligo-alpha-mesosaprobion, β – beta-mesosaprobiont, β-α – beta-alpha-mesosaprobiont, α-β – alpha-beta-mesosaprobiont, p – polysaprobiont, β-p – beta-polysaprobiont); C – salinity (mh – mesohalobes (5–20‰); hl – oligohalobes-halophiles, mostly freshwater, also common in brackish waters (0–5‰); i – oligohalobes-indifferent, typically freshwater, sometimes found in slightly brackish waters; hb – oligohalobes-halophobes, typically freshwater avoiding brackish waters); A – indicators of acidification, water pH (ind – indifferents, alf – alkaliphiles, alb – alkalibiontes, acf – acidophiles); Geo – geographical location (k – cosmopolite; b – boreal; Ha – Holarctic)

2 3 4 5 6 7

В результате проведенных исследований были зарегистрированы новые для альгофло-ры Оренбургской области виды: Asterococcus superbus (Cienkowski) Scherffel, Raphidocelis danubiana (Hindák) Marvan, Komárek & Comas, Cryptoglena skujae Marin & Melkonian. Также следует подчеркнуть, что A. superbus является редким для России видом – он упоминается, как представитель почвенной флоры европейского севера и северо-востока России (Андреева, 2007; Патова, Новаков-ская, 2018) и однократно описан в составе фитопланктона Пензенского водохранилища (Богданов, 2008). Полученные нами данные расширяют представления о распространении этого вида. Ниже приведены таксономи- ческое положение, экология и распространение этих водорослей:

Chlorophyta

Класс Chlorophyceae

Порядок Chlamydomonadales F.E. Fritsch

Семейство Palmellopsidaceae Korshikov

Asterococcus superbus (Cienkowski)

Scherffel ( ≡ Pleurococcus superbus Cienkowski, = Chlamydomonas scherffelii Korshikov)

Экология и распространение: космополит (Баринова и др., 2006; Патова, Новаковская, 2018), пресноводный вид (Guiry, Guiry, 2020), отмечен в составе сообществ почвенных водорослей (Андреева, 2007; Патова, Новаковская, 2018) и в водоемах (Богданов,

2008), планктонно-бентосный, олиго-ксеносапробионт (0,6) (Баринова и др., 2006). Редкий для России вид.

Обнаружен в планктоне, единично.

Chlorophyta

Класс Chlorophyceae

Порядок Sphaeropleales Luerssen

Raphidocelis danubiana (Hindák) Marvan, Komárek & Comas ( ≡ Kirchneriella danubiana Hindák, ≡ Pseudokirchneriella danubiana Hindák (Hindák), = Kirchneriella obesa var. contorta Schmidle, = Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin, = Raphidocelis contorta (Schmidle) Marvan, Komárek & Comas, Pseu-dokirchneriella contorta (Schmidle) F. Hindák)

Экология и распространение: космополит (Баринова и др., 2006), пресноводный (Guiry, Guiry, 2020), отмечен в лотических и ленти-ческих водоемах (Тульчинская, 2004; Мингазова и др., 2009; Баженова, Гульченко, 2016; Воденеева, Кулизин, 2019; Медведева, 2019), планктонно-бентосный (Баринова и др., 2006), согласно О.П. Баженовой, Я.И. Гульченко (Баженова, Гульченко, 2016), вид является индикатором грязных вод.

Обнаружен в планктоне, единично.

Euglenozoa

Класс Euglenophyceae

Порядок Euglenida F.Stein

Семейство Euglenidae Dujardin

Cryptoglena skujae Marin & Melkonian (= Phacus agilis Skuja)

Экология и распространение: Голарктика (Баринова и др., 2006), пресноводный вид (Guiry, Guiry, 2020), отмечен в планктоне и обрастаниях сосудистых растений в водоемах лентического типа (озера, пруды, водноболотные угодья, временные водоемы) (Algae ..., 2006; Guiry, Guiry, 2020), бетамезосапроб (2.0) (Баринова и др., 2006).

Обнаружен в планктоне, единично.

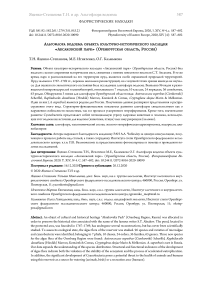

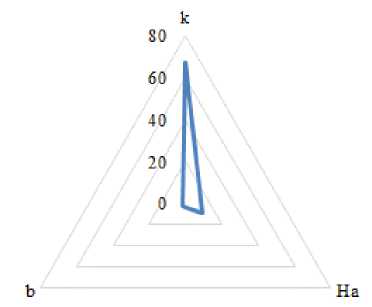

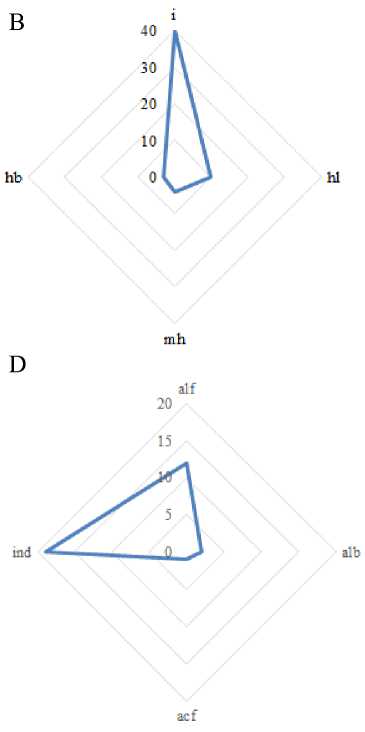

Проведенный эколого-географический анализ показал, что в составе альгофлоры исследуемого водоема преобладают планктонно-бентосные формы (62,5% от общего числа видов с известным местообитанием) (рис. 4

-

А). На долю истинно-планктонных форм приходится 25%. Бентосные виды составляют 11,25%. Эпифиты представлены одним видом отдела Bacillariophyta – Pseudostaurosira subconstricta (Grunow) Kulikovskiy & Genkal (= Fragilaria parasitica var. subconstricta Grunow). Преобладание планктоннобентосных форм вероятно обусловлено малой глубиной водоема. Отдельные авторы связывают это также с обилием водной и околоводной растительности (Игошкина, Баженова, 2014).

В отношении приуроченности к текучим или стоячим водам (R) абсолютное большинство обнаруженных видов – индикаторов (83,0% от общего числа таксонов с известной реофильностью) относится к категории st-str – стояче-текучий и/или индифферент, что, учитывая тип исследуемого объекта – непроточный водоем, является закономерным.

Анализ перечня видов-индикаторов га-лобности (57 таксонов рангом ниже рода) выявил доминирование в составе альгофлоры водоема олигогалобов (93% от общего числа индикаторов галобности), в числе которых были отмечены олигогалобы-индифференты (70,2% от общего числа индикаторов галоб-ности), олигогалобы-галофилы (17,5%), оли-гогалобы-галофобы (5,3%) (рис. 4 В). Мезо-галобы также были зарегистрированы в составе флоры водоема, однако доля их была невелика и составляла только 7%. Преобладание олигогалобов вполне закономерно, поскольку исследуемый нами водоем относится к категории пресных.

По отношению к активной реакции водной среды обнаружены 34 таксона-индикаторов ацидофикации. Среди них преобладают индифференты (55,9% от общего числа таксонов-индикаторов ацидофикации) и алкалифилы (35,3%) (рис. 4 D). Значительная доля алкалифилов в составе флоры водорослей водоема может указывать на сдвиг редокс-потенциала в воде в сторону восстановительной среды, в этом случае полученные данные свидетельствуют о неблагополучном состоянии водоемов (Куликовский, Толокнова, 2013; Шигаева и др., 2020)

Основная масса выявленных в исследуемом водоеме микроводорослей и Cyanobacteria представлена космополитами, с незначительной долей голарктических (Diatoma moniliformis, Scenedesmus apiculatus, S. protuberans, Dictyosphaerium ehrenbergianum, Nephrochlamys willeana, Tetrachlorella alternans, Cryptoglena skujae, Lepocinclis playfairiana, Merismopedia minima) и бореальных (Monomorphina pyrum, Snowella rosea) видов (рис. 4 С).

Рис. 4. Эколого-географическая характеристика водорослей и Cyanobacteria водоема ООПТ «Аксаковский парк»: А – приуроченность к местообитанию (Р – планктонный; В – бентосный; Р-В – планктонно-бентосный; Ер – эпифит), В – галобность (mh – мезогалоб, hl – олигогалоб-галофил, i – олигогалоб-индифферент, hb - олигогалоб-галофоб), С – географическая приуроченность (k – космополит, b – бореальный, Ha –голарктический), D – ацидофикация (ind – индифферент, acf – ацидофил, alf – алкалифил, alb – алкалибионт)

Fig. 4. Ecological analysis of microalgae and Cyanobacteria in the water reservoir of the protected area «Aksakovsky Park»: A – habitat (P – planktonic, B – benthic, P-B –- planktonic-benthic, Ep – epiphytes); B – salinity (mh – mesohalobes, hl – oligohalobes-halophiles, i – oligohalobes-indifferent, hb – oligohalobes-halophobes); C – geographical location (k – cosmopolite; b – boreal; Ha – Holarctic), D – indicators of acidification, water pH (ind –indifferents, acf – acidophiles, alf -alkaliphiles, alb – alkalibiontes)

На основе анализа таксономического состава, структуры и показателей количественного развития альгофлоры была проведена общая оценка экологического состояния водного объекта, согласно которой водоем на данном этапе может быть отнесен к β-мезосапробным (S=1.94); 3 классу качества вод (удовлетворительной чистоты); разряд качества вод – 3а (достаточно чистая); зона кризисности экосистемы – самоочищение до природного фона. Тем не менее, следует отметить, что структурно-функциональные показатели развития альгофлоры свидетельствуют как о нарушении стабильности экосистемы, так и о процессе ускоренного эвтро-фирования, что, в конечном итоге, может привести к полной деградации водоема.

Все вышеизложенное подтверждает необходимость проведения дальнейших мониторинговых исследований данного объекта и введения мер, направленных на сохранение водоема как объекта ландшафтного и культурно-исторического наследия Оренбургской области.

Заключение

Таким образом, при проведении исследований альгофлоры водоема, расположенного на территории объекта культурноисторического наследия «Аксаковский парк» (и одноименного памятника природы регионального значения), выявлено 96 видов

Список литературы Альгофлора водоема объекта культурно-исторического наследия "Аксаковский парк" (Оренбургская область, Россия)

- Аксаков С.Т. 1966. Собрание сочинений в 5 т. М.: Правда.

- Андреева В.М. 2007. Почвенные неподвижные зеленые микроводоросли (Chlorophyta) европейского севера России. Новости систематики низших растений. № 41. С. 3–14.

- Баженова О.П., Гульченко Я.И. 2016. Индикаторная значимость отдельных видов фитопланктона среднего течения реки Иртыша как показателей загрязнения воды. Вестн. Омского гос. аграрного университета. Т. 21, № 1. С. 82–92.

- Балонов И.М. 1975 Подготовка диатомовых и золотистых водорослей к электронной микроскопии: Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука пресс. С. 87–90.

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. 2006. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель-Авив: Pilies Studio. 498 с.

- Баринова С.С. 2018. Простой метод подготовки постоянных препаратов диатомовых и оценка обилия микроводорослей в целях биоиндикации. Водные биоресурсы и среда обитания. Т. 1, № 3–4. С. 56–62.

- Богданов Н.И. 2008. Биологическая реабилитация водоемов. Пенза. 126 с.

- Воденеева Е.Л., Кулизин П.В. 2019. Водоросли Мордовского заповедника (аннотированный список видов). М. 62 с.

- Игошкина И.Ю., Баженова О.П. 2014. Таксономический состав и эколого-географическая характеристика водорослей и цианобактерий из планктона водоема природного парка «Птичья гавань» (г. Омск). Вестн. Алтайского гос. аграрного университета. № 3 (113). С. 44–48.

- Куликовский К.Л., Толокнова А.Н. 2013. Совершенствование методов и информационноизмерительных систем определения способности водоема к самоочищению. Изв. высш. учебных заведений. Поволжский регион. Технич. науки. №2 (26). С. 71–80.

- Куликовский М.С., Глущенко А.М., Генкал С.И., Кузнецов И.В. 2016. Определитель диатомовых водорослей России. Ярославль: Филигрань. 803 с.

- Медведева Л.А. 2019. Новые данные о флоре пресноводный водорослей Большехехцирского заповедника (Хабаровский край). Биота и среда заповедных территорий. № 2. С. 5–26. DOI: 10.25808/26186764.2019.66.25.001

- Мингазова Н.М., Палагушкина О.В., Деревенская О.Ю., Монасыпов М.А., Набеева Э.Г. 2009. Гидробиологические исследования водных объектов заповедника «Большая Кокшага». Науч. тр. заповедника «Большая Кокшага». № 4. С. 213–247.

- Михеева Т.М., Лукьянова Е.В. 2006. Направленность и характер многолетних изменений фитоценотической структуры и показателей количественного развития фитопланктонных сообществ Нарочанских озер в ходе эволюции их трофического статуса. Изв. Самарск. науч. центра РАН. Т. 8, № 1. С. 125–140.

- Мишанина Е.В. 2011. История усадьбы Аксаковых (Ново-Аксаково, Знаменское) Оренбургской губернии. Вестн. Оренбургск. гос. университета. № 11(130). С. 152–156.

- Определитель пресноводных водорослей СССР. 1951– 1986. Т. 1–14 / под ред. М.М. Голлербаха. М.; Л.: АН СССР.

- Патова Е.Н., Новаковская И.В. 2018. Почвенные водоросли северо-востока европейской части России. Новости систематики низших растений. № 52 (2). С. 311–353. https://doi.org/10.31111/nsnr/2018.52.2.311

- Тульчинская О.В. 2004. Дополнение к флоре водорослей Кузнецкой котловины. Turczaninowia. № 7 (2). С. 69–78.

- Царенко П.M. 1990. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киïв: Наукова Думка. 208 с.

- Чибилёв А.А., Павлейчик В.М., Чибилёв А.А. (мл.). 2009. Природное наследие Оренбургской области: особо охраняемые природные территории. Оренбург: УрО РАН, Печатный дом «Димур». 328 с.

- Шигаева Т.Д., Поляк Ю.М., Кудрявцева В.А. 2020. Окислительно-восстановительный потенциал как показатель состояния объектов окружающей среды. Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». Т. 12, № 3. С 111–124. DOI: 10.24855/biosfera.v12i3.549

- Шкундина Ф.Б., Полева А.О., Зарипова Р.Т. 2016. Изменение экологического состояния Юмагузинского водохранилища после строительства. Вестн. Волгоградск. гос. университета. Серия 11, Естеств. науки. № 1 (15). С. 53–61. DOI: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu11.2016.1.6

- Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. 2006. Rugell. 713 p.

- Apeldoorn M.E., Egmond H.P., Speijers G.J.A., Bakker G.J. 2007. Toxins of cyanobacteria. Molecular Nutrition & Food Research. 51: 7–60. DOI.org/10.1002/mnfr.200600185

- Atici T., Tokatli C. 2014. Algal diversity and water quality assessment with cluster analysis of four freshwater lakes (Mogan, Abant, Karagol and Poyrazlar) of Turkey. Wulfenia. 21(4): 155–169.

- Barinova S. 2017a. On the Classification of Water Quality from an Ecological Point of View. International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources. 2(2): e555581. DOI: 10.19080/IJESNR.2017.02.555581

- Barinova S. 2017b. Essential and Practical Bioindication Methods and Systems for the Water Quality Assessment. International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources. 2(3): e555588. DOI: 10.19080/IJESNR.2017.02.555588

- Barinova S., Smith T. 2019. Algae diversity and ecology during a summer assessment of water quality in the Abraham Lincoln Birthplace National Historical Park, USA. Diversity.11(11): 206. https://doi.org/10.3390/d11110206

- Dembowska E.A., Mieszczankin T., Napiórkowski P. 2018. Changes of the phytoplankton community as symptoms of deterioration of water quality in a shallow lake. Environmental Monitoring and Assessment. 190: 95. DOI: 10.1007/s10661-018-6465-1

- Gokce D. 2016. Algae as an Indicator of Water Quality. In: N. Thajuddin (Ed.). Algae – Organisms for Imminent Biotechnology. DOI: 10.5772/62916. URL: https://www.intechopen.com/books/algaeorganisms-for-imminent-biotechnology/algae-as-anindicator-of-water-quality (Дата обращения: 07.12.2020)

- Guiry M.D., Guiry G.M. 2020. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. URL: http://www.algaebase.org (Дата обращения: 07.12.2020) Komárek J., Anagnostidis K. 1999. Cyanoprokaryota. 1. Teil: Chroococcales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Bd 19/1. Jena: Ficher Verlag. 548 р.

- Komárek J., Anagnostidis K. 2005. Cyanoprokaryota. 2. Teil: Oscillatoriales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Bd 19/2. München: Gustav Ficher Verlag. 759 р.

- Krammer K., Lange-Bertalot H. 1986. Bacillariophyceae. 1. Teil: Naviculaceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa. 2/1. Jena: Gustav Fisher Verlag. 876 p.

- Krammer K., Lange-Bertalot H. 1988. Bacillariophyceae. 2. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa. 2/2. Jena: Gustav Fisher Verlag. 596 p.

- Krammer K., Lange-Bertalot H. 1991a. Bacillariophyceae. 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa 2/3. Jena, Stuttgart: Gustav Fischer Verlag. 576 p.

- Krammer K., Lange-Bertalot H. 1991b. Bacillariophyceae. 4. Teil: Achnanthaceae, kritische Ergänzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema. Gesamtliteraturverzeichnis. Süßwasserflora von Mitteleuropa 2/4. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag. 437 p.

- Miller T.R., Beversdorf L.J., Weirich C.A., Bartlett S.L. 2017. Cyanobacterial toxins of the Laurentian Great Lakes, their toxicological effects and numerical limits in drinking water. Marine Drugs. 15(6): 160. DOI: 10.3390/md15060160

- Semenova A.S., Sidelev S.I., Dmitrieva O.A. 2017. Experimental investigation of natural populations of Daphnia galeata G.O. Sars from the Curonian Lagoon feeding on potentially toxigenic cyanobacteria. Biology Bulletin. 44(5): 538–546. https://doi.org/10.1134/S1062359017050156

- Sivonen K. 2009. Cyanobacterial toxins. In: M. Schaechter (Ed.) Encyclopedia of microbiology. Oxford: Elsevier. Рp. 290–307.

- Sládeček V. 1973. System of water quality from the biological point of view. Ergebnisse der Limnologie. 7: 1– 218.

- Sládeček V. 1986. Diatoms as indicators of organic pollution. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica. 14(5): 555–566.