Альгоиндикация экологического состояния водотоков г. Твери

Автор: Филиппов Андрей Сергеевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Альгоиндикация, которую часто применяют в системе геоэкологического мониторинга водных экосистем, позволяет, в частности, выявлять степень эвтрофицирующего антропогенного воздействия на эти объекты. В работе представлены некоторые результаты применения альгоиндикации для оценки экологического состояния водотоков г. Твери, позволившие отнести воды изучаемых объектов по степени органического загрязнения к β-мезосапробной зоне, к классу вод удовлетворительной чистоты и к разряду достаточно чистых вод.

Фитопланктон, альгоиндикация, цианопрокариотно-водорослевые ценозы, сапробность

Короткий адрес: https://sciup.org/146116518

IDR: 146116518 | УДК: 581.526.32

Текст научной статьи Альгоиндикация экологического состояния водотоков г. Твери

Введение. Быстрая и хорошо регистрируемая реакция водорослей и цианопрокариот на воздействие различных загрязнителей - это важнейшее условие успешного их применения в качестве индикаторных организмов при оценке экологического состояния водных экосистем. Одним из элементов биомониторинга является диагностирование состояния и степени жизнеспособности клеток в природной среде.

Водоросли и цианопрокариоты планктона и перифитона формируют цианопрокариотно-водорослевые ценозы (ЦВЦ), представлящие собой один из основных автотрофных компонентов водных экосистем, играя при этом большую роль в процессах самоочищения и улучшения санитарно-биологического состояния водоемов и водотоков. К настоящему времени сообщества автотрофного планктона и перифитона водотоков г. Твери в аспекте альгоиндикации изучены недостаточно, хотя здесь, в лидирующем по численности населения городе Тверской обл. с предприятиями машиностроения, химической и легкой промышленности, загрязнение проточных водоемов неминуемо.

В связи с этим мы задались целью изучить количественные и качественные особенности альгофлоры фитопланктона и перифитона ряда водотоков на территории г. Твери для оценки их экологического состояния.

Методика. Материалом для работы послужили 80 индивидуальных качественных проб автотрофного планктона и перифитона, отобранных в период с 2010-2012 гг. из трех ' -115- пересекающих город водотоков (рр. Волга, Тьмака, руч. Соминка). Отбор осуществляли в летние месяцы по методике Н.П. Масюк и М.И. Радченко (Водоросли..., 1989) и согласно требованиям ГОСТ Р 515922000. Численность фитопланктона определяли путем подсчета клеток в камере Горяева. Оценка биомассы фитопланктона проводили счетнообъемным методом.

Для выделения экологических групп использовали методику, предложенную в монографии С.С. Бариновой (2000). В случаях невозможности идентификации организма до вида при вычислении индекса сапробности использовали индекс S, рассчитанный в среднем для рода. В таких случаях учитывали амплитуду варьирования и положение среднего в ряду варьирования индекса. При анализе сходства систематической структуры альгофлоры ЦВЦ в пробах разных станций применяли коэффициент общности видового состава Жаккара. В качестве показателей систематического разнообразия были взяты пропорции флоры: среднее число таксонов рангом ниже рода в семействе (в/с), среднее число родов в семействе (р/с), среднее число таксонов рангом ниже рода в роде (тнр/р). Материалы настоящего исследования частично опубликованы в наших предшествующих работах (Филиппов, 2010, 2012).

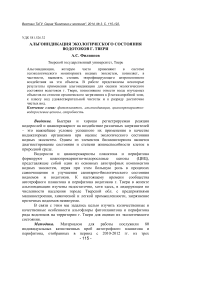

Результаты и обсуждение. В табл. 1 и 2 представлена систематическая структура автотрофного планктона и перифитона водных объектов на территории г. Твери. Распределение видов по отделам приедено на рис. 1.

Ведущую роль в формировании автотрофного планктона исследованных водотоков играют, как и ожидалось, диатомовые водоросли, представленные 3 классами, 12 порядками, 19 семействами и 28 родами. Вклад классов, входящих в отдел, неравнозначен. Класс Coscinodiscophyceae был представлен 2 порядками и 3 родами, представители которых отмечены единично. Наибольшим разнообразием отличался класс Bacillariophyceae (105), а среди порядков по уровню видового разнообразия лидировал порядок Naviculales (38). Наибольшим разнообразием были представлены роды Navicula, Cymbella, Nitzschia. Из видов наиболее часто встречались Navicula exigua, N. simplex, Nitzschia radiosa и Cymbella ventricosa. Из класса Fragilariophyceae выявлено 15 видов и внутривидовых таксонов порядка Fragilariales. Среди них преобладали Diatoma vulgare, Meridian circulare, Synedra ulna, S. acus.

Одним из ведущих порядков отдела Chlorophyta по числу представителей был порядок Chlorococcales (37). Цианопрокариоты были представлены одним классом (Cyanophyceae), 3 порядками, 14 родами и 29 видами и внутривидовыми таксонами. Довольно часто встречались представители рода Oscillatoria, которые, как известно, предпочитают воды, загрязненные органическими веществами.

-116-

Bacillariophyta

Euglenophyta

Dinophyta

Chlorophyta

Су an op го сагу ota

Xanthophyta

Рис. 1. Распределение выявленных видов по отделам

Таблица 1

Систематическая структура автотрофного планктона водных объектов на территории г. Твери

|

Водный объект |

Систематическая структура |

|||||

|

отделов |

классов |

порядков |

семейств |

родов |

всего, рангом ниже рода |

|

|

р. Волга |

6 |

9 |

26 |

34 |

65 |

74 |

|

р. Тьмака |

6 |

9 |

23 |

39 |

49 |

130 |

|

руч. Соминка |

4 |

7 |

22 |

32 |

54 |

85 |

|

Всего |

6 |

9 |

26 |

42 |

71 |

195 |

В результате сравнения значений родового коэффициента по семействам оказалось, что наибольшим родовым коэффициентом характеризуется отдел Cyanoprokaryota (2,3). Менее разнообразны в видовом отношении отделы Chlorophyta (2,1), Bacillariophyta (1,5). Отделы Dinophyta, Xanthophyta, Euglenophyta показали одинаковое значение коэффициента - 1,0. Анализ родовой насыщенности внутривидовыми таксонами показывает, что на первом месте находится отдел Bacillariophyta с наиболее высоким значением родового коэффициента (3,71). На втором месте - отдел Chlorophyta - 2,35, далее следуют Cyanoprokaryota (2,07), а у остальных отделов родовой коэффициент - 1,0.

Таблица 2

Таксономический состав альгофлоры планктона водотоков Твери

|

Таксономическая группа |

Число таксонов |

||||

|

классов |

порядков |

семейств |

родов |

всего, рангом ниже рода |

|

|

Cyanoprocaryota |

1 |

3 |

6 |

14 |

29 |

|

Bacillariophyta |

3 |

12 |

19 |

28 |

104 |

|

Xanthophyta |

1 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Dinophyta |

1 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Euglenophyta |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Chlorophyta |

2 |

5 |

11 |

23 |

54 |

|

Итого |

9 |

26 |

42 |

71 |

195 |

Десять ведущих семейств включали 55,4% видового состава автотрофного планктона. Диатомовые водоросли занимали максимальное число ранговых мест - пять. Два ранговых места в списке ведущих семейств принадлежали зеленым водорослям. Спектр 10 ведущих родов включал 102 вида и внутривидовых таксона или 38,2 % автотрофного планктона.

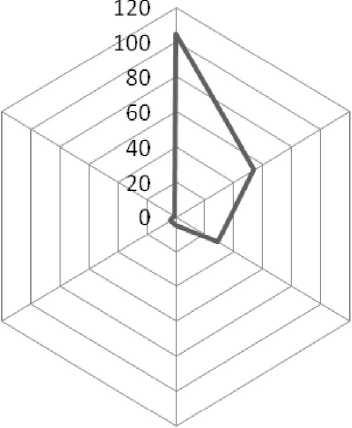

Определение сходства между описаниями ЦВЦ по коэффициенту Жаккара позволило выявить следующую картину. Максимальное сходство выявлены для пары р. Волга - р. Тьмака (Kj=0,27), а наибольшие отличия выявлены в двух остальных парах р. Волга - руч. Соминка (Kj=0,17) и р. Тьмака - руч. Соминка (Kj=0,14) (рис. 2). Результаты выделения ЦВЦ показаны в табл. 4 и 5. На изучаемых участках по доминирующим родам нами были выделены 12 альгоценозов.

В табл. 3 представлены средние арифметические значения численности и биомассы изучаемых объектов. Практически на всех станциях в июле наблюдался подъем численности клеток. Исключение составляла р. Тьмака - здесь в 2011 г. подъемы численности и биомассы пришлись на август. Основными доминантами по численности выступали: Anabaena flos-aqua, Aulacoseira ambigua, A. granulata и Merismopedia sp. Доминирующими по биомассе были Aulacoseira ambigua, A. granulata и Stephanodiscus neoastreae.

Большинство видов по характеру местообитания относились к бентосным (56 видов); планктонных и планктонно-бентосных форм было значительно меньше - 12 и 11 видов, соответственно. Остальные виды (51 вид) устойчивой приуроченности к какому-либо местообитанию не проявили.

0,14

Рис. 2. Значения коэффициента Жаккара, отражающие степень видового сходства альгофлоры ЦВЦ изучаемых участков:

В -р. Волга; Т-р. Тьмака; С -руч. Соминка

Для альгофлоры изучаемых участков характерно преобладание космополитных форм (60 таксонов), при значительной доле бореальных видов (24 таксона) и малом участии (2 таксона) аркто-альпийских видов. Для остальных видов географическая приуроченность в литературе не указана.

Спектр предпочитаемых местообитаний и типов географической приуроченности был сходным на всех станциях.

Таблица 3 Средние значения численности и биомассы фитопланктона изучаемых водотоков

|

Объект |

Численность (тыс. кл/л) |

Биомасса (мг/л) |

|

р. Волга |

2343 |

0,442 |

|

р. Тьмака |

2569 |

0,219 |

|

руч. Соминка |

2154 |

0,203 |

Отношение к солености воды удалось оценить для 81 (62 %) вида водорослей. Среди видов-индикаторов галобности преобладали индифференты (56 видов). Велика доля галофилов (15 видов) при заметно меньшем участии мезогалобов и галофобов, 3 и 7 видов соответственно.

При оценке отношения собранных водорослей к кислотности водной среды выявлено преобладание алкалифилов (29 вид) и индифферентов (27 видов). Алкалибионтов и ацидофилов было гораздо меньше - 9 и 7 видов, соответственно. Заметим, что доминанты изучаемых сообществ (Cocconeis pediculus, С. placentula, Fragilaria crotonensis, Melosira varians} - сочетают свойства гало- и алкалифилов. Это может указывать на повышенное содержание растворенных солей и на слабощелочную реакцию воды изучаемых водотоков.

В составе альгофлоры исследуемых участков были выявлены виды, известные своим предпочтением определенных температурных условий. Всего зарегистрировано 17 таких видов, из которых 6

термофилов, 8 индифферентов, 2 эвритермных вида, 1 холодолюбивый вид. При этом такие обитатели теплой воды, как Amphora ovalis, Anomoeoneis sphaerophora, Cocconeis placentula, Melosira varians, почти во всех пробах показали высокую частоту встречаемости.

Таблица 4

Типы альгоценозов р. Тьмаки

|

Типы сообществ |

№ точки |

S |

|

Cocconeis — Navicula |

1 |

1,68 |

|

Cocconeis - Melosira - Navicula |

2 |

1,91 |

|

Cocconeis |

3 |

1,48 |

|

Cocconeis - Melosira - Synedra |

4 |

1,72 |

|

Navicula - Synedra - Fragilaria |

5 |

1,76 |

|

Cocconeis - Synedra |

6 |

1,66 |

|

Melosira - Navicula - Stauroneis |

7 |

2,03 |

|

Melosira - Navicula - Fragilaria |

8 |

1,52 |

|

Navicula - Melosira - Microcystis |

9 |

1,50 |

|

Cocconeis — Melosira - Fragilaria |

10 |

1,67 |

Таблица 5

Типы альгоценозов р. Волги

|

Типы сообществ |

№ точки |

S |

|

Cocconeis |

1 |

1,55 |

|

Cocconeis - Melosira |

2 |

1,90 |

|

Cocconeis — Melosira |

3 |

1,89 |

|

Cocconeis - Melosira - Fragilaria |

4 |

1,95 |

|

Cocconeis - Melosira - Fragilaria |

5 |

1,97 |

|

Cocconeis - Aulacoseira |

6 |

1,96 |

|

Melosira — Aulacoseira |

7 |

1,98 |

|

Melosira - Aulacoseira |

8 |

1,97 |

|

Melosira - Aulacosera - Fragilaria |

9 |

2,0 |

Отношение к течению воды оценили для 14 таксонов рангом ниже рода. Среди них было 4 индифферента, 8 реофобов и 2 реофила.

Качество или степень органического загрязнения воды оценивали по 75 (58% от общего списка) видам - индикаторам сапробности, большинство которых представлены олиго- и Р-мезосапробными формами, а-мезосапробы и полисапробы в пробах были немногочисленны (рис. 3). Это представители цианопрокариот (виды родов Anabaena, Oscillatoria) и зеленых (Chlorella vulgaris), а также некоторые диатомеи. Значительным оказалось число видов, способных быть индикаторами чистых вод (ксеносапробов).

На участке р. Тьмаки индекс сапробности воды варьировал по станциям от 1,48 до 2,03, при среднем значении 1,69. В отдельные месяцы наблюдалось некоторое повышение индекса сапробности в районе д. Никулино (до 2,0) и в месте сброса подогретых вод с ТЭЦ №1 (до 2,03). На участке р. Волги индекс S варьировал от 1,55 (выше пос. Мигалово) до 2,0 (р-н Химинститута). Максимальные значения индекса наблюдались в июне-июле, а минимальные - в августе. На станциях ручья Соминка индекс изменялся при движении от истока к устью от 1,8 до 1,89, при среднем значении 1,84. Полученные результаты позволяют отнести воды изучаемых объектов по степени органического загрязнения к Р-мезосапробной зоне, к классу вод удовлетворительной чистоты, к разряду достаточно чистой воды (Баринова, 2000).

Заключение. В составе автотрофного планктона, выявленного на территории г. Твери в р. Волга, р. Тьмака и ручье Соминка (195 видов и внутривидовых таксонов из 71 рода, 42 семейств, 27 порядков, 9 классов и 6 отделов) ведущими по числу видов и внутривидовых таксонов оказались отделы Bacillariophyta (104), Chlorophyta (54) и Cyanoprokaryota (29). За весь период наблюдений (2010-2012 г.г.) наибольшим родовым коэффициентом характеризовался отдел Cyanoprokaryota (2,3). Менее разнообразны в видовом отношении были отделы Chlorophyta (2,1) и Bacillariophyta (1,5), а отделы Dinophyta, Xanthophyta и Euglenophyta продемонстрировали одинаковое значение коэффициента - 1,0. Анализ родовой насыщенности внутривидовыми таксонами показал, что на первое место выходят диатомеи Bacillariophyta с наиболее высоким значением родового коэффициента (3,71). На втором месте находятся зеленые водоросли Chlorophyta -2,35, за которыми следуют цианопрокариоты Cyanoprokaryota (2,07). Анализ спектра ведущих таксонов различного ранга показал, что на уровне порядков первое место занимает порядок Naviculales - 14,2%, на втором месте - порядок Chlorococcales - 13,8%, за которым следует порядок Chroococcales - 12%.

Средние арифметические показатели численности изучаемых объектов варьировали от 2154 до 2569 тыс. кл/л, а показатели биомассы - от 0,203 до 0,442 мг/л. Во всех водотоках доминировали космополитные бентосные виды, индифферентные к солевому составу и предпочитающие слабощелочную реакцию среды. По доминирующим видам выделяются следующие типы альгоценозов: Cocconeis - Navicula; Cocconeis - Melosira - Navicula; Cocconeis; Cocconeis - Melosira -Synedra; Navicula - Synedra - Fragilaria; Cocconeis - Synedra; Melosira -Navicula - Stauroneis; Melosira - Navicula - Fragilaria; Navicula -Melosira - Microcystis; Cocconeis - Melosira - Fragilaria; Melosira -Aulacoseira; Melosira - Aulacosera - Fragilaria.

По степени загрязнения органикой участки рек относятся к Р-мезосапробной зоне, к классу вод удовлетворительной чистоты, к -121- разряду достаточно чистой воды.

В случаях невозможности идентификации организма до вида -при вычислении индекса сапробности можно использовать индекс S, рассчитанный в среднем для рода. Однако в таких случаях важно учитывать амплитуду варьирования и положение среднего в ряду варьирования индекса у разных видов рода.

Филиппов А.С. Альгоиндикация экологического состояния водотоков города Твери / А.С. Филиппов // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014. № 3. С. 115-122.

Список литературы Альгоиндикация экологического состояния водотоков г. Твери

- Баринова С.С. 2000. Водоросли-индикаторы в оценке качества окружающей среды. М.: ВНИИ природы. 150 с.

- Водоросли. Справочник. 1989/ред. С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк. Киев: Наук. думка. 608 с.

- ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. Режим доступа: http://dokipedia.ru/document/5153316 (дата обращения: 12.09.2013).

- Филиппов А.С. 2010. Индикационный аспект изучения альгофлоры некоторых водотоков города Твери//Вестн. ТвГУ. Сер. География и геоэкология. № 33. С. 46-56.

- Филиппов А.С. 2012. Состав фитопланктона как биоиндикатор состояния водотоков г. Твери//Вестн. ТвГУ. Сер. География и геоэкология. Вып. Вып. 1(10). № 30. С. 90-98.