Алгоритм активного управления электропотреблением

Автор: Живодеров А.А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 4 т.10, 2007 года.

Бесплатный доступ

В работе описан энергосберегающий алгоритм регулирования электропотребления, который позволяет уменьшить потери в действующих сетях промышленных предприятий, и приведены возможные пути повышения коэффициента мощности в электроустановках.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293876

IDR: 14293876 | УДК: 620.9.004.183

Текст научной статьи Алгоритм активного управления электропотреблением

-

1. Введение

-

2. Активное управление электропотреблением

Моделирование узлов нагрузки промышленных предприятий должно проводиться на базе использования статических характеристик по напряжению, так как они позволяют наиболее полно отобразить характер нагрузки и учесть отклонения напряжения на зажимах электроприемников.

Асинхронные электродвигатели (АД) и трансформаторы потребляют реактивную мощность из сети. Коэффициент мощности незагруженного электродвигателя и силового трансформатора при холостом ходе составляет величину порядка 0.1-0.2. Наиболее резкое снижение коэффициентов мощности трансформаторов наблюдается при снижении нагрузки более чем на 40 %. Низкие значения коэффициента мощности в электроустановках приводят к увеличению потерь электроэнергии на нагрев проводов электрических линий‚ а также обмоток статоров синхронных генераторов и трансформаторов.

Коэффициент мощности повышают естественным способом и искусственной компенсацией ( Лотоцкий ‚ 1964).

К естественным способам относят следующие:

-

1) Правильный выбор асинхронных электродвигателей в соответствии с их режимами‚ не допуская излишних запасов мощности. Загрузка их должна составлять 75-100 %.

-

2) Ограничение холостого хода асинхронных двигателей (АД) и сварочных трансформаторов. С этой целью предусматривают устройство для автоматического отключения АД и сварочных трансформаторов на период‚ когда не ведется сварка.

-

3) Переключение обмотки статора незагруженного АД с треугольника на звезду‚ если обмотки нормально соединены в треугольник и загрузка двигателя меньше 35 % его номинальной мощности.

-

4) Замена незагруженных трансформаторов трансформаторами меньшей мощности. Такая замена вполне целесообразна‚ когда нагрузка на трансформатор составляет меньше 30 % его номинальной мощности.

К искусственным способам улучшения коэффициента мощности относятся следующие:

-

1) Установка статических конденсаторов. Конденсаторы могут быть установлены у электродвигателей (индивидуальная компенсация)‚ щитов и на подстанции (групповая компенсация).

-

2) Использование синхронных генераторов и синхронных двигателей в качестве компенсаторов. Для этих целей используют синхронные генераторы‚ работающие вхолостую с перевозбуждением‚ или синхронные двигатели‚ работающие с перевозбуждением и не несущие нагрузки или нагруженные не на полную мощность.

-

3) Синхронизация асинхронных двигателей. Для этой цели применяют АД с фазным ротором. Двигатель пускают в ход‚ как обычно‚ пусковым реостатом‚ а затем специальным переключателем включают постоянный ток в обмотку фазного ротора‚ при этом двигатель втягивается в синхронизм и работает как синхронный. Перевозбуждая его, добиваются улучшения коэффициента мощности сети. В качестве источника постоянного тока используют выпрямители или машинные возбудители. Синхронизацию АД экономично применять при их мощности 100 кВт и выше и при активной нагрузке не менее 50 % от номинальной мощности двигателя.

Зачастую эти мероприятия вообще не проводятся либо проводятся плохо, поэтому необходим удобный для потребителя алгоритм управления электропотреблением.

Напряжения‚ подводимые к электроприемникам (ЭП)‚ оказывают влияние на потребляемую ими активную и реактивную мощности‚ а также на выходные технологические параметры‚ определяющие

Живодеров А.А. Алгоритм активного управления электропотреблением производительность оборудования. Расчет электрических режимов распределительных сетей с учетом зависимостей мощностей различных ЭП от напряжения в точках их питания следует производить‚ как отмечается в технической литературе (Карпов, Солдаткина‚ 1970), на базе использования статических характеристик нагрузки (СХН). Согласно ГОСТ 21027-75 "Системы энергетические. Термины и определения", СХН называется зависимость активной или реактивной нагрузки от напряжения при постоянной частоте или от частоты при постоянном напряжении. Обычно применяемое задание нагрузки постоянной активной и реактивной мощностью является лишь одним из возможных вариантов. В зависимости от характера потребителя различают следующие способы учета зависимости нагрузки от напряжения׃

-

1) Нагрузка задана постоянным активным и реактивным сопротивлением: R = const , X = const . В этом случае мощность является квадратичной функцией от напряжения, и эта зависимость имеет вид׃

P (U ) = U2, Q (U )=U.

RX

-

2) Нагрузка задана постоянным током I = const , тогда мощность является линейной функцией от напряжения׃

P (U ) = UI', Q (U ) = UI", где P и Q – активная и реактивная мощности, I´ и I" – активная и реактивная составляющая тока, соответственно.

-

3) Нагрузка задана постоянной мощностью Р = const , Q = const , т.е. мощность не зависит от

напряжения.

Все варианты задания нагрузки обобщены в виде СХН׃

Рэп ( u ) = РЭП 0

к

U

an + a,-- + a.

01 U 0

U )

■2 к U 0

’

QЭП ( u ) = QЭП 0

к

U bn + b,-- + bn

01 2

U 0

U

7

U 0 7 J

’

где индекс 0 обозначает принадлежность к одному и тому же исходному режиму‚ для которого и определяются постоянные коэффициенты а 0 ‚ а 1 ‚ а 2 ‚ b 0 ‚ b 1 ‚ b 2 ‚ входящие в эту зависимость. В литературе можно найти значения этих коэффициентов для некоторых типов ЭП. В качестве исходного режима чаще всего принимается номинальный ( U 0 =U ЭПном ‚ Р 0 =Р ЭПном ‚ Q 0 = Q ЭПном ). Условие Р=Р ном выполняется при а 0 + а 1 + а 2 =1 и b 0 + b 1 + b 2 =1; нагрузка, представленная в виде постоянных сопротивлений, реализуется при а 0=0, а 1=0, а 2=1 и b 0=0, b 1=0, b 2=1; в виде постоянного тока – а 0=0, а 1=1, а 2=0 и b 0=0, b 1=1, b 2=0; в виде постоянной мощности – а 0 =1, а 1 =0, а 2 =0 и b 0 =1, b 1 =0, b 2 =0.

Выражение можно преобразовать‚ рассматривая не полное фактическое напряжение‚ а его отличие от исходного режима: Δ U = U - U 0. ГОСТ 13109-87 допускает уровни напряжения на зажимах электроприемников общего назначения 0.95U ном ном , поэтому удобнее использовать "спрямленные" линеаризированные зависимости‚ которые получаются при пренебрежении членами второго порядка ( U / U 0 )2 в виду их малости из выражения (1):

Р эп ( U ) = Р эп 0 ' 1 + К.

■ A U

РU U

= p

P ЭП 0

( 1 - K PU ) + K PU ' —

U 0

Q эп ( U ) = Q эп 0

1 A U ■ 1+ КQU U

= QЭП 0 ■ ( 1 - K QU )+ K

U

QU U

’ 0 ’

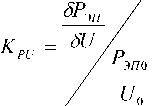

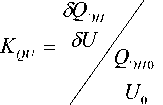

где K PU и K QU – регулирующие эффекты активной и реактивной мощности нагрузки по напряжению:

\ РЭП РЭП 0 )/ РЭП 0

( U - U 0)/ U 0

( б ЭП QЭП 0 )/ QЭП 0 ( U - U 0)/ U 0

Регулирующие эффекты КРU ‚ К Q U связаны с коэффициентами‚ входящими в выражение (1), следующими соотношениями:

К РU = а 1 + 2 а 2 ,

К Q U = b 1 + 2 b 2 .

При линеаризации зависимостей (1) полагаем:

а 0 = 1 - КР U ; а 1 = КР U ; а 2 = 0;

b 0 = 1 - К QU ; b 1 = К QU ; b 2 = 0.

Электроприемники разного вида‚ подключенные к одним и тем же точкам распределительной сети‚ могут быть сэквивалентированы зависимостью их суммарной активной и реактивной мощности от

|

напряжения в этом узле: |

РНГ ( U ) = РНГ 0 E - 1 + KPU3 ■ ’ L U 0 J (6) QHr (U ) = QHr№ ■ 1 + KUЭ ■ , НГ \ / НН1 0 e QU э т т " _ U 0 _ |

|

где |

nn РНГ G E = ^ РНГ 0 i ; QH1 G E = ^ QH1 0 i ’ 1=* i = 1 (7) nn K U Э = у Kpu Р ЭП0^ ; K U Э = У Kou У ЭП0^ . PUЭ PUi QUЭ QUi i = 1 РНГ 0 i i = 1 QH1 0 i |

Натурные исследования в действующих электрических сетях говорят о том, что энергослужбы предприятий слабо контролируют уровни напряжения в сетях 6-10 кВ и в сетях 380 В. Значительное время суток напряжения на 3-5 % превышают номинальные значения, что технически допустимо, но экономически расточительно.

Если считать, что регулирующий эффект активной мощности ЭП по напряжению К РU =0.3 ( Сыромятников ‚ 1963), то получается, что уровни напряжения U = (1.03-1.05) Uном приводят к повышенному потреблению активной мощности (энергии) на 1-1.5 % от потребления при номинальном уровне напряжения. И, наоборот, принудительное поддержание напряжения на минимальном рабочем уровне 0.95 U ном , дает возможность снизить активное энергопотребление на 1.5 % по сравнению с номинальным или на 2.5-3 % по сравнению с потреблением при повышенном напряжении. Еще в большей степени зависит от напряжения потребление реактивной мощности (энергии), так как регулирующий эффект для многих ЭП лежит в диапазоне 2-3.

3. Заключение

Возможность снижения потребления активной и реактивной мощности и энергии из питающей сети за счет поддержания оптимальных уровней напряжения в сети предприятия также должна заинтересовать энергослужбы потребителей.

Для успешного решения предприятием задачи поддержания оптимального напряжения на уровне желаемых величин необходимо знать следующее: 1) данные о схемах и параметрах питающей сети‚ 2) данные о суточных‚ и если нужно‚ сезонных изменениях нагрузки предприятия‚ 3) данные о фактических величинах напряжения на шинах трансформатора со стороны системы и со стороны нагрузки‚ 4) данные о суточных изменениях.