Алгоритм диагностики и лечения рака яичников в условиях многопрофильного лечебного учреждения

Автор: Лютов Р.В., Гриневич B.C.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 3 (7), 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054087

IDR: 14054087

Текст статьи Алгоритм диагностики и лечения рака яичников в условиях многопрофильного лечебного учреждения

Р.В. Лютов, B.C. Гриневич

442-й окружной военный клинический госпиталь им. З.П. Соловьева

ЛенВО МО РФ

-

1. Распространенностью заболевания. Среди гинекологических раков новообразования яичников стабильно занимают 3-е место после рака шейки и тела матки, что составляет от 17,5 до 33% в общей структуре злокачественных опухолей у женщин. Ежегодно число больных новообразованиями гонад возрастает на 1,5% [3, 5].

-

2. Поздней диагностикой заболевания и поздним поступлением больных в стационар из-за невыраженной клинической картины, вследствие чего оперативные вмешательства выполняются по поводу распространенного опухолевого процесса. У 60-75% больных заболевание диагностируется в III—IV стадиях. Изучение причин запущенности показало, что у 25% больных задержка с лечением произошла по вине самой пациентка, а у одной трети — по вине врача [2, 7].

-

3. Высоким числом рецидивов, достигающим 95% после лечения местнораспространенного рака яичников; и высокой летальностью. В настоящее время как в европейских странах, так и в России рак яичников занимает 1-е место по смертности среди злокачественных опухолей репродуктивной системы, являясь непосредственной причиной смерти в 45-55% случаев. За последние 30 лет смертность от злокачественных

новообразований яичников увеличилась в 2 раза и достигла значения 8 на 1000 женщин [5, 8].

-

4. Ранним обширным метастазированием в органы брюшной полости, париетальную и висцеральную брюшину [6].

-

5. Недостаточно изученными методологическим аспектами диагностики рака яичников на догоспитальном этапе. Возрастные изменения в органах и тканях, сопутствующие заболевания значительно затрудняют диагностику рака яични ков и проведение адекватного лечения [1]. Данное обстоятельство требует выполнения дополнительных диагностических тестов, проведения тщательной предоперационной подготовки и послеоперационного лечения [4]. Применяемые программы диагностики и лечения рака яичников в большинстве своем не могут считаться стандартными из-за значительной вариабельности клинического течения опухолевого про цесса, индивидуальности объема хирургического вмешательства и во многом изменяются по мере накопления опыта самими авторами. Эта проблема находится на стадии поиска наиболее эффективного сочетания элементов комплексного обследования и лечения.

Целью наших исследований явилась разработка алгоритма диагностики и лечения рака яичников в условиях многопрофильного лечебного учреждения. Основу работы составило изучение историй болезни и собственных наблюдений 315 больных, находившихся на лечении по поводу рака яичников в отделениях ГВКГ им. Н.Н. Бурденко и 442 ОВКГ им. З.П. Соловьева в 1993—2002 гг.

Анализ медицинской документации показал, что у 65% больных при направлении в стационар рак яичников были диагностирован или заподозрен на основании косвенных признаков опухолевого процесса. Данный факт свидетельствует о правильном диагностическом мышлении врачей поликлиник и их онкологической настороженности. Тем не менее опухоль не была диагностирована у 35% больных, у которых диагнозом направления являлась киста яичника или миома матки. Комплексное обследование больных в условиях специализированного лечебного учреждения позволило не только установить диагноз, но и получить данные о характере опухоли, ее локализации, распространенности, оценить состояние окружающих органов и тканей и возможность выполнения хирургического вмешательства.

На основании результатов клинического обследования, интраоперационной диагностики, гистологического изучения операционного материала I стадия рака яичников диагностирована у 82 (26%) больных, II стадия - у 44 (14%), III стадия - у 132 (42%), IV стадия - у 57 (18%). Таким образом, больные с III и IV стадиями опухолевого процесса составили 60%.

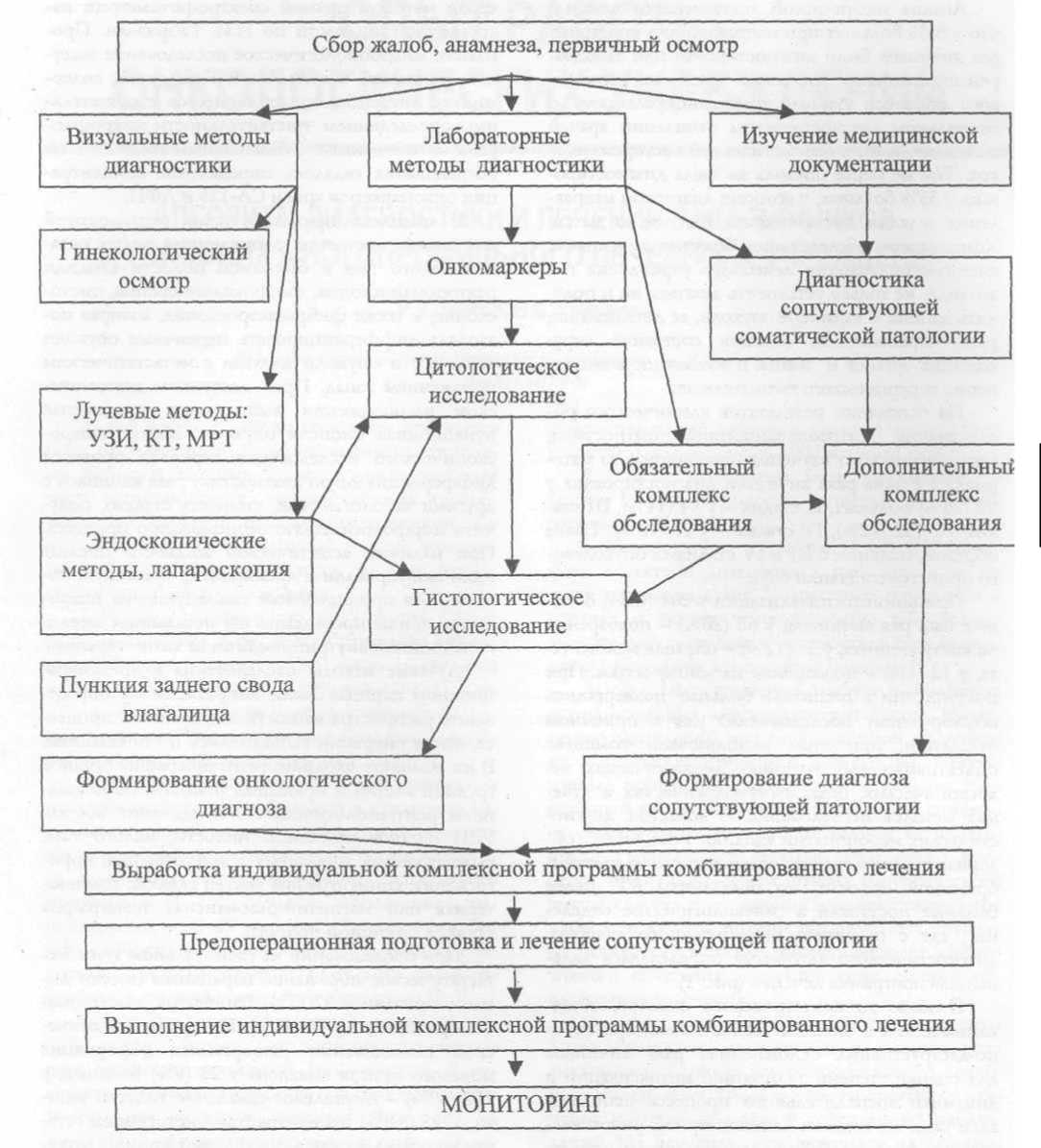

Причиной госпитализации у 204 (65%) больных был рак яичников, у 62 (20%) — подозрение на кисту яичника, у 37 (12%) — опухоль малого таза, у 12 (4%) - подозрение на миому матки. При поступлении в госпиталь больные подвергались всестороннему обследованию уже в приемном отделении, при этом использовали комплекс объективных, лабораторных, биохимических, эндоскопических, радиоиммунологических и лучевых методов исследования. В комплекс диагностических мероприятий входили УЗ И, ФГДС, обзорная рентгенография органов грудной клетки и брюшной полости, по показаниям КТ. Далее больные поступали в гинекологическое отделение, где с помощью разработанного лечебнодиагностического алгоритма определялась дальнейшая программа лечения (рис. 1).

Помимо гинекологического осмотра, общеклинических и биохимических тестов , при гнойно-деструктивных осложнениях рака яичников для оценки степени эндогенной интоксикации и динамики воспалительного процесса использовали подсчет индекса лейкоцитарной интоксикации по формуле Я.Я. Кальф-Калифа и определение уровня молекул средней массы в плазме крови методом прямой спектрофотометрии надосадочной жидкости по Н.И. Габриэлян. Проводили микробиологическое исследование экссудата брюшной и плевральной полостей, содержимого внутрибрюшных' абсцессов с обязательным определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Обязательным компонентом обследования являлось определение концентрации онкомаркеров крови СА-125 и АФП.

Лучевые методы исследования в предоперационном периоде были направлены на определение распространенности опухолевого процесса, после операции выполнялись по показаниям. В их комплекс входили: рентгенография органов грудной клетки и брюшной полости, по показаниям рентгенологическое исследование костей; УЗИ органов брюшной полости, малого таза; выделительная урография и цистография; ирри-госкопия; сцинтиграфия костей скелета; компьютерная или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости.

При обследовании на госпитальном этапе метастатическое поражение паренхимы печени диагностировано у 22 (7%) пациенток, канцерома-тоз брюшины -у 54 (17%). При рентгенологическом исследовании экзоорганная деформация мочевого пузыря выявлена у 28 (9%) больных, у 252 (80%) - опухолевое сдавление толстой кишки. У 28 (8,8%) пациенток при цистоскопии установлено вовлечение в опухолевый процесс мочевого пузыря.

Р. В. ЛЮТОВ, B.C. ГРИНЕВИЧ

Рис. 1. Алгоритм диагностики и лечения рака яичников в условиях многопрофильного лечебного учреждения

Практически все больные имели сопутствующую патологию, в структуре которой превалировали болезни сердечно-сосудистой системы, в первую очередь гипертоническая болезнь и ИБС - 201 (64%) пациентка, на 2-м месте находилась патология желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, хронический колит). Среди заболеваний органов дыхания чаще всего встречались хронический бронхит и бронхиальная астма. Значительное число больных имели сопутствующую хирургическую патологию: хронический калькулезный холецистит — 7,5% больных, мочекаменную болезнь — 7,3%, патологию передней брюшной стенки (врожденные и вентральные грыжи, кисты урахуса) — 14%. Кроме того, около 30% пациенток ранее перенесли различные хирургические вмешательства на органах брюшной полости и малого таза. Сопутствующая патология во многом определяла продолжительность предоперационного периода и программу подготовки к оперативному лечению. У больных с патологией сердечно-сосудистой системы предоперационный период в среднем составил 19 сут, с заболеваниями органов дыхания — 18—20 сут, с патологией желудочно-кишечного тракта -14 дней.

Больные раком яичников получали комбинированное лечение по двум претраммам:

-

1. Хирургическое вмешательство + послеопе рационная полихимиотерапия.

-

2. Предоперационная химиотерапия + опера ция + послеоперационная полихимиотерапия.

Хирургическое вмешательство как этап комбинированного лечения удалось выполнить 298 (94,6%) больным, операции носили как радикальный, так и циторедуктивный характер. Системную химиотерапию провели 17 (5,4%) больным, в основном при наличии асцита и гидроторакса.

Таким образом, разработанный алгоритм диагностики и лечения рака яичников позволяет:

-

1. В кратчайшие сроки обследовать больную по поводу основного заболевания и сопутствую щей патологии.

-

2. Провести адекватное лечение сопутствую щих соматических заболеваний.

-

3. Подготовить больную к операции, провес ти эффективную, максимально индивидуальную лечебную программу.

-

4. Исключить повторные госпитализации для диагностики основной и сопутствующей па тологии.

-

5. Снизить сроки пребывания больных в ста ционаре, что имеет экономический эффект.