Алгоритм формирования Единого евразийского пространства

Автор: Семак Е.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

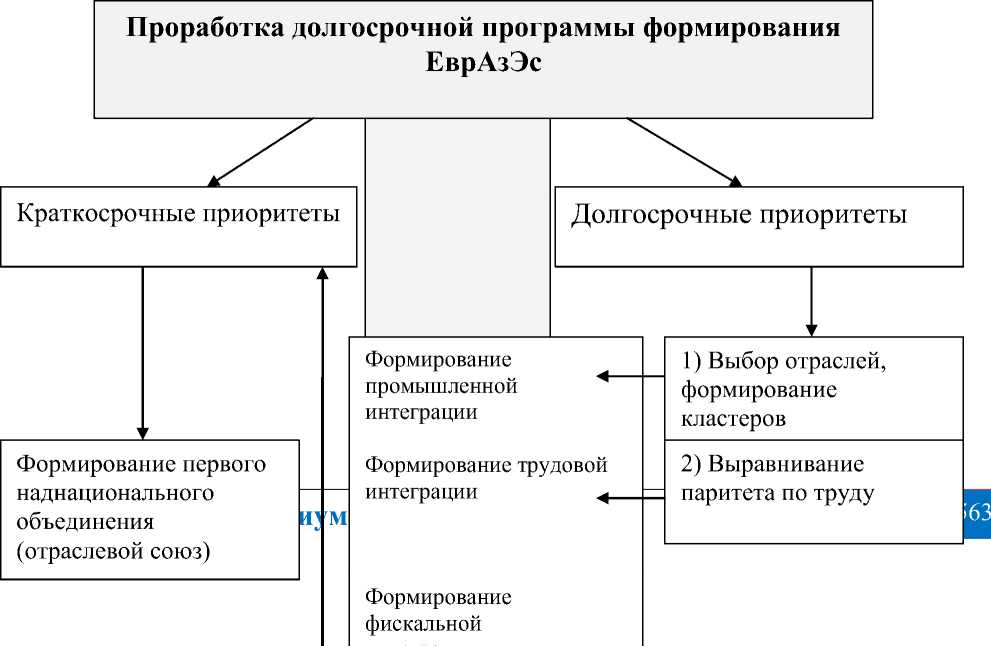

Статья посвящена проблемам формирования единого экономического евразийского пространства. Рассмотрен алгоритм последовательности формирования единого экономического пространства с учетом краткосрочных и долгосрочных мероприятий.

Единое экономическое пространство, евразэс, наднациональные объединения, отраслевые союзы

Короткий адрес: https://sciup.org/140106191

IDR: 140106191

Текст научной статьи Алгоритм формирования Единого евразийского пространства

Специфика интеграционного объединения на территории ЕврАзЭс не позволяет в полной мере следовать шаблонам формирования существующих в мире интеграционных группировок. Одной из таких специфических черт является сильнейший институциональный дисбаланс, наблюдаемый во всех существующих на сегодняшний день объединений. Данный дисбаланс отчасти сглаживается общим советским наследием ряда стран, образующих на сегодняшний день ЕврАзЭс. Однако, постсоветский период, характеризующийся курсом на развитие суверенитета, вновь обострил институциональные различия между регионами постсоветского пространства. При этом, дисбаланс усилился как в сфере первичных институтов, так и в сфере экономического развития. Еще сильнее данный дисбаланс проявляется в сравнении с другими странами Евразии, не состоявшими в советском блоке.

Говоря о формировании ЕврАзЭс, больший интерес для нас представляет опыт Евросоюза, поскольку для стран, инициировавших создание ЕврАзЭс наибольший интерес представляет именно экономический аспект интеграции. Исходя из этого, достижение институционального баланса является необходимой основой формирования единого Евразийского пространства. Иллюстрация поэтапной подготовки формирования Европейского союза демонстрирует оптимальный путь достижения институционального паритета, который может быть успешно использован при формировании ЕврАзЭс. Создание отраслевых союзов с последующим созданием вторичных механизмов осуществления единой политики в иных сферах общественной жизни, помимо экономической и социальной, будет способствовать преодолению институционального дисбаланса, которым в значительной мере характеризуется пространство евразийской группировки.

При этом, выбор отраслей и формирование отраслевых союзов в их рамках приведёт в долгосрочном плане к формированию промышленной интеграции; выравнивание паритета по труду приведет к формированию трудовой интеграции; достижение паритета валютных курсов приведет к монетарной интеграции, а в совокупности с достижением паритета покупательской способности – к фискальной интеграции.

Данные четыре последовательные предпосылки, в совокупности со следствиями из них, представляют собой базис институционального баланса (Рис. 1).

Основной принцип, который также необходимо учитывать в данном процессе – это постепенность любых преобразований на каждом этапе интеграции. С большой степенью вероятности можно предположить, что снижение институционального дисбаланса потребует более значительного временного периода, чем тот, который потребовался Европейскому Экономическому Сообществу.

В связи с этим введение единой валюты и образование валютного союза должно являться одним из последних этапов формирования ЕврАзЭс. Только после достижения институционального паритета и формирования единой нормативной базы можно качественно и без значимых негативных последствий осуществить объединение валютного пространства.

Рис. 1. Долгосрочные приоритеты программы формирования ЕврАзЭс – предпосылки формирования институционального баланса.

При этом, данный этап должен включать параллельно разработку и внедрение единых фискальных и налоговых программ, без чего невозможно полноценное функционирование общего валютного пространства.

Вышеописанные процессы и механизмы являются элементами алгоритма формирования единого экономического пространства. Данный алгоритм может быть представлен схематично, а также в виде четкой последовательности шагов.

Формирование промышленных взаимосвязей непосредственно связано с этапом международного разделения труда, что, в свою очередь способствует достижению паритета по труду и паритета покупательной способности.

-

3) Паритет покупательной способности

-

4) Паритет валютных курсов

Цели наднациональной организации, законодательство

ЕврАзЭс

Рис. 2 Алгоритм формирования ЕврАзЭс

В результате формирования промышленных взаимосвязей и достижения паритета по труду, развивается институциональный паритет, что делает возможным формирование единого валютного пространства.

Последовательность этих элементов и их место в глобальном алгоритме формирования ЕврАзЭс отражены в схеме (Рис. 2). Приведенная схема отражает основной постулат: базовым этапом формирования единого экономического Евразийского пространства является проработка общей программы формирования ЕврАзЭс, в которой краткосрочные и долгосрочные приоритеты имеют равную значимость. Равноценность краткосрочных и долгосрочных приоритетов обусловлена их тесной взаимосвязью в данном процессе. Так, формирование единого евразийского пространства начинается с одной стороны, с создания единого рынка в рамках какой-либо отрасли (мероприятие краткосрочной приоритетности), а с другой – с формирования промышленных взаимосвязей, обеспечивающих начало процесса промышленной интеграции в долгосрочном периоде. В дальнейшем развитие первичного наднационального образования и формирование аналогичных структур дополняется постепенной реализацией таких долгосрочных приоритетов, как выравнивание паритета по труду (ведущее к трудовой интеграции), достижение паритета покупательной способности и паритета валютных курсов (ведущего к формированию монетарной интеграции, а в совокупности с паритетом покупательной способности – к формированию фискальной интеграции). Результатом совокупности всех вышеописанных мероприятий является достижение полного институционального паритета и создание единого наднационального образования, объединяющего все созданные в рамках краткосрочных приоритетов отраслевые союзы и образования. В конечном итоге, разработка и реализация дальнейших приоритетов краткосрочного и долгосрочного характера, будет осуществляться уже в рамках данного единого объединения.

Алгоритм механизма формирования состоит из двух взаимосвязанных частей: краткосрочных приоритетов и долгосрочных приоритетов.

В рамках краткосрочных приоритетов необходима реализация следующих элементов системы:

-

1. Сформировать первое наднационального объединения;

-

2. Формализовать цель и задачи объединения, условий участия, а также условий присоединения и выхода;

-

3. Сформировать управляющий аппарат, законодательную и исполнительную ветви власти.

В рамках долгосрочных приоритетов необходима реализация следующих элементов системы:

-

1. Выбрать отрасли для последующей интеграции, сформировать промышленные кластеры;

-

2. Выровнять паритет по труду;

-

3. Выровнять паритет покупательной способности;

-

4. Достичь паритета валютных курсов;

-

5. Объединить созданные наднациональные органы в единый

наднациональный механизм, с общими целями, стратегией и правовой базой.

Обе ветви данного алгоритма должны развиваться параллельно, поскольку приоритет краткосрочных мероприятий приведет к торможению и замыканию интеграционных процессов на этом этапе, а приоритет долгосрочных мероприятий окажется чрезмерно затратным и слабо реализуемым без подготовительной базы. Реализация долгосрочных мероприятий без осуществления базовых краткосрочных, окажется также затрудненной. Таким образом, долгосрочные приоритеты включают в себя все процессы, требующие постепенности и последовательности реализации. К краткосрочным же приоритетам относятся мероприятия, от которых непосредственно зависит возможность осуществления дальнейших, долгосрочных этапов.

Так, в краткосрочном периоде, прежде всего, должно быть осуществлено формирование первого евразийского наднационального объединения. Оптимальным вариантом здесь является объединение двух отраслевых союзов. Выбор отрасли для осуществления начального этапа интеграции является сложной задачей. С одной стороны, образование такого союза должно отражать общие интересы как инициаторов процесса, так и потенциальных участников. Его образование должно принести быстрый и ощутимый положительный эффект. Кроме этого, продукт, производимый отраслью должен быть унифицированным и подлежать стандартизации. Иными словами, отрасль должна стремиться к рынку совершенной конкуренции. Также в ней должно быть по возможности легко (относительно альтернативных отраслей) достичь общности интересов и найти консенсус по основным вопросам.

Кроме этого, уже на данном этапе необходимо предусмотреть возможность присоединения к единому рынку новых участников. Следовательно, выбираемая отрасль должна иметь высокую степень актуальности, с тем, чтобы союз представлял интерес для новых потенциальных членов. На наш взгляд, этим критериям максимально соответствует сельскохозяйственная отрасль. С одной стороны, сельскохозяйственный потенциал России, Беларуси и Казахстана неоспоримо высок. С другой – данная отрасль является стратегически важной, поскольку возможность самообеспечения продуктами питания является необходимым элементом национальной безопасности любой страны [1], а, следовательно, и интеграционного объединения. Также, с ростом населения в мире важность сельскохозяйственной отрасли перманентно возрастает в свете растущего дефицита качественных продуктов питания при одновременном усилении тенденций экологичности и здорового образа жизни [2]. Все это предопределяет колоссальный потенциал для развития объединенного рынка Беларуси, России и Казахстана в данной отрасли, с последующим присоединением других стран.

Единый отраслевой рынок в данном случае подразумевает объединение производственных сил, общий рынок сбыта, единые принципы ценообразования на территории объединения, единые правила конкуренции и другие гарантии участникам рынка. При этом под едиными принципами ценообразования в данном случае подразумевается формирование единых цен на продукцию для всех стран-участниц объединения, иными словами отмена дополнительных налоговых пошли на экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции. Под правилами конкуренции в целом понимаются взаимосогласованные международные нормы по контролю за ограничительной деловой практикой и по защите конкуренции. Правила конкуренции могут носить как рекомендательный (ООН), так и обязательный (ВТО, ЕС) характер. В зависимости от статуса международной организации и степени обязательности ее решений для стран-членов различны характер и оформление правил конкуренции [3].

Объединение рынка зерна с дальнейшим постепенным включением в ведение союза других подотраслей сельского хозяйства в перспективе может привести к объединению в единую наднациональную структуру сельскохозяйственной отрасли (производящей продукты питания) с пищевой отраслью (перерабатывающей).

На начальном этапе формирования отраслевого союза в результате законодательного закрепления данных целей и задач, будет сформирована нормативно-правовая база союза. Помимо условий функционирования, дополнительно в ней необходимо прописать условия участия, вступления (принятия новых членов) и выхода.

Управляющий аппарат подобного союза представляет собой наднациональный орган с законодательной базой, имеющей приоритет над национальными законодательствами стран-участниц. Наличие такого аппарата подразумевает создание равных условий прав и условий для всех стран-участниц, вне зависимости от их устройства, специфики хозяйственной деятельности, уровня экономического развития. Подобное равноправие выражается, прежде всего, в праве голоса пропорциональном количеству населения стран-участниц, либо другим объективным показателям, и праве вето по любым вопросам. Как следствие, в управляющий орган должны входить представители всех стран-участниц. Это могут быть как министры союзообразующих отраслей (по модели ЕС), так и лица, свободно избираемые по каким-либо критериям (главы крупнейших предприятий отрасли, ученые и заслуженные деятели в данной области и т. д.).

Объединение двух или нескольких отраслей с отрытыми условиями присоединения может являться как началом дальнейшей отраслевой интеграции, так и моделью для образования параллельных отраслевых союзов, с последующим объединением в единое наднациональное образование.

Первоначально в компетенцию образования может входить некая часть сельскохозяйственной отрасли (такая, как рынок зерна). В дальнейшем в ведение союза могут быть включены другие отрасли сельского хозяйства, что обозначит вектор движения к пищевой отрасли промышленности в целом.. При этом, подотрасли, за счет которых будет происходить расширение, должны отбираться по тем же критериям, по которым изначально происходил выбор первичной отрасли для образования отраслевого союза, но с учетом наработок, полученных в результате функционирования союза. При этом следует учитывать, что подотрасли сельского хозяйства значимо различаются по сложности технологических процессов, транспортировки и обработки продукции. В частности, транспортировка, хранение и сбыт свежих овощей и фруктов значительно сложнее зерна, поскольку овощи относятся скоропортящимся товарам, а также значительная их часть реализуется через розничную торговлю, в то время как зерно значительно проще хранить и транспортировать. Реализация же зерна происходит преимущественно оптовыми партиями. Животноводческая отрасль в плане технологии производства, транспортировки и переработки продукции, в свою очередь, значительно сложнее земледельческих отраслей.

Функционирование образования должно обеспечиваться институционально, в структуру союза должны входить органы, представляющие все три ветви власти:

-

• законодательная – для разработки и развития нормативно-правовой базы образования;

-

• исполнительная – для реализации и контроля за достижением целей объединения, а также за исполнением условий участия, вступления и выхода из объединения;

-

• судебная – для урегулирования споров и соблюдения ответственности.

Соответственно, основными институтами объединения, представляющими данные ветви власти, должны являться высший руководящий и законотворческий орган, исполнительный орган и суд (возможно также наличие консультативных и вспомогательных органов, а также независимого контролирующего (аудиторского) органа).

Формирование данных институтов может осуществляться как путем делегирования депутатов из состава соответствующих органов стран-участниц, так и через прямые выборы. По тому же принципу будет происходить создание и расширение других отраслевых союзов.

Напомним, что аналогичным образом было сформировано первое экспериментальное наднациональное объединение Евросоюза Европейское объединение угля и стали [4].

Общий вектор развития, характеризующий единый рынок сельскохозяйственной продукции, отражается в его целях и задачах, а также является базой для обеспечения полного паритета (совокупности трудового паритета, паритета покупательной способности, валютного и т. д.).

Процесс формирования единого евразийского пространства на первоначальных этапах осложнен масштабами данного мероприятия и связанными с этим трудностями. Объединение же рынка сельскохозяйственной продукции предусматривает различные варианты сотрудничества, в том числе и соглашения, по которым страны, располагающие плодородными землями, но ориентированные на развитие иных отраслей, могут создавать на своих территориях компании под иностранным управлением тех стран-участниц, которые ориентированы на развитие сельского хозяйства. Преимущества, получаемые сторонами в результате аренды земли, в данном случае дополняются интеграционными преимуществами – возможностью беспошлинной транспортировки товара на всей территории объединения (по достижении единообразия нормативноправовой базы на уровне), а также обеспечением лучших условий сбыта продукции для участников внутри объединения [5] и расширенными возможностями вертикальной и горизонтальной интеграции на территории страны.

Однако на этом интеграционный потенциал первого евразийского наднационального объединения исчерпывается. Для формирования единого евразийского пространства, согласно критериям, описанным ранее, необходимо достижение паритета по труду, паритета покупательной способности и стабильности относительных валютных курсов, что недостижимо в рамках отраслевых союзов.

В связи с этим, параллельно созданию отраслевых союзов должны осуществляться мероприятия долгосрочного характера. Долгосрочные приоритеты не только не требуют немедленной реализации, но напротив, одним из основных критериев успешной реализации данных мероприятий является их постепенность и последовательность.

Последующие создаваемые отраслевые союзы по возможности должны быть связаны с существующими образованиями вертикальными, либо горизонтальными связями. То есть, создание общего рынка пищевой промышленности будет опираться на созданный ранее сельскохозяйственный отраслевой союз. Машиностроительная отрасль также имеет высокий приоритет для объединения, поскольку может встроиться в вертикаль, удовлетворяя спрос на сельскохозяйственную технику и оборудование. Отметим, что до формирования общего рынка машиностроения, объединение в союзы сталелитейной, горнодобывающей и других отраслей, обеспечивающих сырьем тяжелую промышленность, будет малоэффективным, поскольку в выстраиваемой вертикали не будет связующего звена. Объединение рынка легкой промышленности (текстильной и швейной) также будет максимально эффективно лишь после включения в ведение существующего сельскохозяйственного отраслевого союза хлопководческой и льноводческой подотраслей.

Однако, поскольку отраслевые союзы являются инструментом осуществления первоначальной интеграции, параллельно им должны реализовываться остальные базовые элементы приведенной нами схемы. Учитывая, что эти элементы не могут быть осуществлены одновременно, в приведенном нами алгоритме они выстроены в логической последовательности: формирование промышленных взаимосвязей – формирование паритета по труду – формирование паритета покупательной способности – формирование валютного паритета.

Формирование промышленной интеграции должно сглаживать дифференциал рабочей силы, ее качество и уровни оплаты, что, в конечном итоге, приведет к формированию паритета по труду. Таким образом, наряду с формированием промышленных взаимосвязей на территории объединения, все страны-участницы обязаны осуществлять комплекс социальноэкономических мероприятий, направленных на выравнивание условий труда на своих территориях и в регионах. Здесь же необходимо предусмотреть механизмы, стимулирующие развитие наиболее слабых участников объединения. Таковыми могут являться как финансово-экономические фонды, сформированные для компенсации разрыва в экономическом развитии между наиболее и наименее развитыми странами-участницами, так и нормативно-правовые механизмы, ограничивающие возможность эксплуатации разницы в условиях ведения бизнеса. В противном случае, трудовая миграция не только не утратит основных негативных черт, характерных для нее на сегодняшний день, но напротив, усилит негативные эффекты, связанные с ней.

Вместе с тем, государственный и наднациональный контроль не должен замещать частные инвестиции и инициативы. Между бизнесом и государством необходимо достижение совместных решений и договоренностей, как в национальном, так и в наднациональном масштабах. В конечном итоге, только приоритет взаимных договоренностей перед краткосрочными преимуществами отдельных стран может обеспечить равные условия развития для всех участников объединения.

Конечным результатом осуществления данного алгоритма явится образование единого открытого межнационального образования на территории Евразии, которое с большой степенью вероятности положит начало дальнейшим интеграционным процессам как интенсивного характера (между странами-участницами), так экстенсивного (на территории материка в целом).

Таким образом: базовым элементом всей совокупности интеграционных процессов на территории евразийского пространства можно считать формирование промышленных взаимосвязей. В краткосрочном периоде данный процесс будет выражаться в формировании первичных наднациональных объединений – отраслевых союзов. В долгосрочных перспективах данный процесс будет выражаться в формировании промышленных кластеров и промышленной интеграции в целом. Механизм формирования промышленных взаимосвязей основан на поиске максимального количества эффективных паросочетаний, и является одним из блоков общего алгоритма формирования ЕврАзЭс.

В рамках формирования единого евразийского пространства можно выделить краткосрочные и долгосрочные приоритеты, которые имеют равную значимость и должны реализовываться параллельно.

К краткосрочным приоритетам относится образование и развитие первичных отраслевых союзов, к долгосрочным – четыре предпосылки (формирование промышленных взаимосвязей, формирование паритета по труду, паритета покупательной способности и паритета валютных курсов) и следствия из них, ведущие к достижению институционального баланса.

Осуществление всех долгосрочных приоритетов одновременно не возможно, поэтому в алгоритме формирования ЕврАзЭс они представляют собой четыре последовательных элемента с потенциалом дальнейшего развития. Общий алгоритм формирования единого евразийского пространства подразумевает осуществление начальных этапов интеграции (создание первых наднациональных объединений) с параллельным осуществлением мероприятий по достижению институционального баланса, в результате чего первичные наднациональные образования объединяются в единое наднациональное образование, которое и определяет дальнейшую стратегию (краткосрочные и долгосрочные приоритеты) интеграционного развития группировки.

В заключение необходимо отметить значимость системного подхода к формированию единого евразийского пространства. В условиях крайнего институционального дисбаланса, характерного для стран Евразийского континента, естественные интеграционные процессы здесь будут растянуты на неопределенный период. Разработка и реализация единого алгоритма, разбитого на отдельные блоки, позволит систематизировать, облегчить и значительно ускорить данный процесс, а также предусмотреть и минимизировать возможные негативные эффекты и снизить затраты на реализацию. Так же, важнейшим эффектом от реализации описанных механизмов и алгоритма является экономическое развитие все стран-участниц, которое повлечет за собой улучшение всех значимых экономических показателей.