Алгоритм хирургического лечения и послеоперационной реабилитации больных с поперечным плоскостопием

Автор: Хоминец В.В., Рикун О.В., Гамолин С.В., Шаповалов В.М., Гранкин А.С., Буткевич А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (20), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ результатов хирургического лечения и послеоперационной реабилитации больных с поперечным плоскостопием у 512 больных. Больные обследованы клинически и инструментально до оперативного лечения, а также в ранний послеоперационный и отдаленный периоды. Проведенные исследования позволили разработать алгоритм лечения и послеоперационной реабилитации больных с поперечным плоскостопием.

Поперечное плоскостопие, дистальная шевронная остеотомия, артродез первого плюсне-клиновидного сустава, реконструкция переднего отдела стопы

Короткий адрес: https://sciup.org/142211431

IDR: 142211431

Текст научной статьи Алгоритм хирургического лечения и послеоперационной реабилитации больных с поперечным плоскостопием

Проблема лечения больных с поперечным плоскостопием сохраняет свою актуальность до настоящего времени. Она определяется высокой частотой данной патологии, составляющей около 64% среди статических деформаций стоп, и превалирующей среди женщин в 98,3% случаев [2, 5, 6, 18].

Лечение больных с поперечным плоскостопием следует рассматривать с позиции, обусловленной сложным анатомическим строением стопы и не менее сложной ее биомеханикой [2, 5, 8]. Знание этих особенностей является одной из основ, которые влияют на исходы хирургических вмешательств. В последнее время в ортопедической практике хирургическое лечение больных с поперечным плоскостопием рассматривают с позиции многокомпонентной деформации стопы, типичной для данного заболевания [3, 10, 11]. Современные методики преследуют цель восстановления нормальных анатомических соотношений в стопе, создающих предпосылки к возвращению утраченных функций [2, 4, 7]. В зависимости от степени деформации сегмента в целом коррекция может носить локальный характер, либо состоять из комплекса вмешательств на его разных отделах. В основе такого подхода лежит восстановление полноценной функциональной опороспособности первого луча и устранение перегрузки малых лучей деформированной стопы [2, 3, 4, 5, 8, 9]. Применение оптимальных методик требует не только достоверных сведений о характере патологических изменений стопы больного и высоких мануальных навыков хирурга, но и четкого предоперационного планирования. Последнее должно учитывать параметры деформации стопы, ригидность ее, возраст и массу пациента, выраженность и характер сопутствующей патологии, а также конкретные функциональные запросы больного [3, 5, 8, 9].

Анализ опубликованных работ, обобщающих результаты хирургического лечения больных с поперечным плоскостопием и деформацией пальцев стопы, свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки тактических вопросов лечения. Это обусловлено тем, что в клинической практике широкое распространение получили оперативные методики, которые направлены на устранение лишь одного или двух компонентов деформации, оставляя без внимания другие изменения стопы [7, 8, 9, 10]. Более того, остаются неразработанными конкретные показания к клиническому применению того или иного вида оперативного пособия, основанные на данных изменений стопы, а также индивидуальных особенностей больного.

Разработка эффективного алгоритма хирургического лечения и послеоперационной реабилитации больных с поперечным плоскостопием, а также оценка их эффективности определили цель настоящей работы.

Таблица 1

Распределение больных по степени выраженности дегенеративно-дистрофических изменений в стопах

|

Количество |

Характер патологических изменений |

Итого |

||||||

|

II степень |

III степень |

IV степень |

||||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

больных |

223 |

43,6 |

191 |

37,3 |

98 |

19,1 |

512 |

100 |

|

стоп |

389 |

41,4 |

325 |

34,6 |

226 |

24,0 |

940 |

100 |

Материалы и методы

Под наблюдением находились 512 больных, из них 79 мужчин (15,4%) и 433 женщины (84,6%) в возрасте от 17 до 65 лет, в среднем, 41,55±10,4 г., оперированные в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова за период с 2005 по 2014 гг. (срок наблюдения от 2 до 10 лет, в среднем, 3,8±3,4 г.).

Условием включения в группу обследуемых считали наличие поперечного плоскостопия второй степени и выше. Распределение пациентов по степени выраженности дегенеративно-дистрофических изменений в стопах представлено в табл.1.

Из данных таблицы видно, что у 428 (83,6%) больных патология стоп носила билатеральный характер. Это позволило нам, за счет этапного хирургического лечения, рассмотреть применявшиеся оперативные пособия на разных стопах как отдельные клинические наблюдения.

В 92,4% наблюдений степень плоскостопия соответствовала степени вальгусного отклонения большого пальца стопы. Гипермобильность первого луча на уровне прежде всего плюс-не-клиновидного сустава была выявлена в 740 клинических наблюдениях (78,7%).

При разработке усовершенствованных хирургических подходов придерживались рабочей классификации поперечного плоскостопия, представляющей собой несколько видоизмененную классификацию J. Schatzker, предложенную в 1974 г., и дополненную R. Mann и P. Scranton в 1995 г. Она основывается на результатах клинического, рентгенологического и подогра-фического исследований больных (табл. 2).

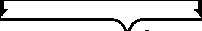

Выбор той или иной патогенетически обоснованной оперативной методики осуществляли в соответствии с разработанным алгоритмом. В его основу были положены такие местные факторы как степень поперечного плоскостопия (величина первого межплюсневого угла и угла отклонения большого пальца, пронация первой плюсневой кости и нарушение взаимоотношений ее головки с сесамовидными костями), наличие и выраженность дегенеративно-дистрофических изменений в суставах дистального и среднего отделов стопы. Помимо этого, учитывали выраженность деформаций и характер дегенеративно-дистрофических изменений малых лучей стопы. Кроме того, обращали внимание на такие общие факторы как возраст, вредные привычки (табакокурение) и сопутствующие заболевания (варикозная болезнь, ишемические заболевания нижних конечностей, сахарный диабет, ревматоидный артрит), а также функциональные запросы пациента.

Для выявления особенностей анатомо-функциональных нарушений оценивали результаты диагностических исследований, включающих рентгенографию стоп с нагрузкой в прямой, боковой и аксиальной проекциях, компьютерную томографию, данные многофункциональных подографических исследований. Применяемый нами алгоритм хирургического лечения больных с поперечным плоскостопием представлен на рис. 1.

Показаниями для клинического использования разработанных подходов к хирургическому лечению в соответствии

Рабочая классификация поперечного плоскостопия

Таблица 2

|

Признаки |

Степень деформации |

||||

|

Легкая |

Тяжелая |

||||

|

Степень поперечного плоскостопия |

I |

II |

III |

IV |

|

|

Первый межплюсневый угол |

10° |

11 – 15° |

16 – 20° |

> 20° |

|

|

Угол отклонения большого пальца стопы |

20° |

21 – 30° |

31 – 40° |

> 40° |

|

|

Угол пронации I плюсневой кости |

До 15° |

Более 15° |

|||

|

Наличие артроза I плюсне-клиновидного сустава |

нет |

есть |

|||

|

Наличие уплощения продольного свода |

нет |

есть |

|||

|

Наличие дегенеративных изменений малых лучей стопы («молоточкообразная деформация» II – V пальцев стопы, артроз II – V плюсне-фаланговых суставов) |

нет |

есть |

|||

|

Данные педографии |

Пиковое давление под пяткой (кПа) |

350 – 480 |

Более 480 |

||

|

Пиковое давление под I пальцем стопы (кПа) |

580 – 860 |

Более 860 |

|||

|

Пиковое давление под головкой первой плюсневой кости (кПа) |

420 – 770 |

Более 770 |

|||

СТЕПЕНЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ

Легкая (HI) степень поперечного плоскостопия с деформацией только I луча (нет артроза I плюсне-фалангового сустава, нет деформации малых пальцев)

Тяжелая (III - IV) степени поперечного плоскостопия

Дистальная шевронная остеотомия

Есть гипермобильность I луча Нет деформации малых лучей стопы

Есть дегенеративно дистрофические изменения I плюсне -клиновидного сустава Нет деформации малых лучей

Есть дегенеративнодистрофические изменения I плюсне-клиновидного сустава и деформация II-V лучей стопы

Есть выраженные дегенеративно дистрофические изменения и стойкая выраженная деформация всей стопы

Артродез I плюсне-клиновидного сустава

Артродез I плюсне-клиновидного сустава

Артродез I плюсне -клиновидного сустава +

І.Артодез проксимального межфалангового сустава II пальца стопы;

2.Укорачивающая остеотомия II плюсневой кости по Вейлу;

З.Удлиняющая тенотомия длинного разгибателя II и III пальцев стопы, транспозиция сухожилия длинного сгибателя II и III пальцев стопы на тыл основной фаланги (по методике Гэдл стоуна)

Артродез I плюсне-фалангового сустава +

резекция головок II-V плюсневых костей

Рис. 1. Алгоритм хирургического лечения поперечного плоскостопия в зависимости от выраженности дегенеративно-дистрофических изменений стопы с предложенным алгоритмом выбора оптимальной операции являются, на наш взгляд, II-IV степени поперечного плоскостопия. При выполнении основного элемента хирургического лечения поперечного плоскостопия – коррекции первого луча в случаях легкой степени деформации стопы операцией выбора считали дистальную шевронную остеотомию первой плюсневой кости с последующим остеосинтезом фрагментов костей винтом Герберта. Всего было выполнено 389 (41,4%) таких операций.

В случаях тяжелой степени плоскостопия, как правило, свидетельствующей о значимой гипермобильности первого луча выполняли корригирующий артродез первого плюсне-клино-видного сустава с фиксацией двумя винтами Герберта. Коррекцию луча проводили в трех плоскостях с учетом его типичной деформации в виде тыльной флексии, отведения и пронации, манифестируемых на функциональных рентгенограммах стоп с полной опорной нагрузкой. При этом выполняли двухплоскостную резекцию сустава с подошвенной флексией, приведением и деротационной супинацией первой плюсневой кости. Всего выполнено 335 (35,6%) таких операций.

Длительно существующие тяжелые степени поперечного плоскостопия часто сопровождаются вторичными изменениями малых лучей в виде молоточкообразных деформаций II-III пальцев с подошвенной протрузией головок плюсневых костей. В связи с этим в 165 наблюдениях (17,6%) одновременно с артродезом первого плюсне-клиновидного сустава были выполнены корригирующие вмешательства на малых лучах в виде

Таблица 3

Распределение больных по количеству и виду операции

косой укорачивающей остеотомии плюсневых костей по Вейлу и укорачивающих корригирующих артродезов проксимальных межфаланговых суставов малых пальцев.

При тяжелых обезображивающих деформациях переднего и среднего отделов стоп, характерных для их ревматоидного поражения, проводили радикально-реконструктивные реконструкции, в частности, стабилизировали первый луч путем ар-

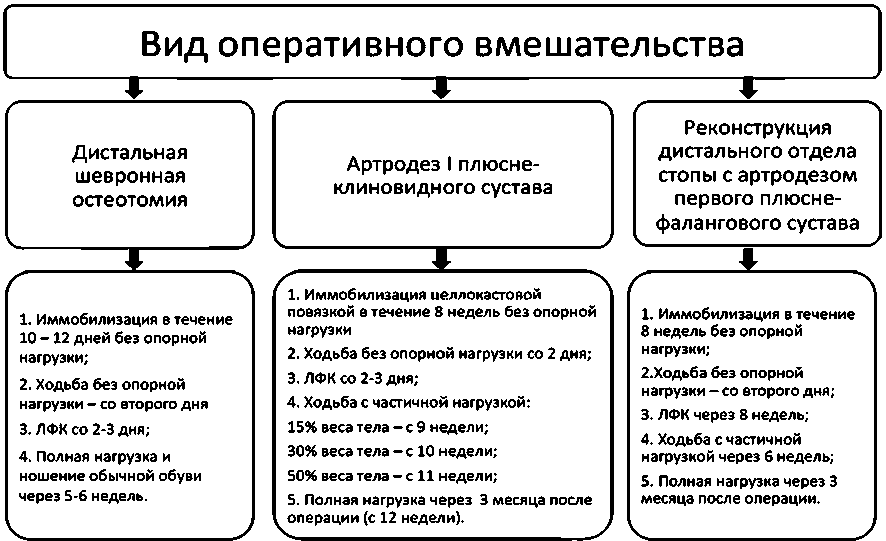

Рис. 2. Алгоритм реабилитационно-восстановительного лечения после проведенного оперативного вмешательства

тродеза первого плюсне-фалангового сустава и мобилизирова-ли малые пальцы путем декомпрессивной артропластической резекции головок II-V плюсневых костей без вмешательств на плюсне-клиновидных суставах (табл.3).

Разработанные в ходе выполнения клинической части исследования рекомендации по послеоперационному ведению и реабилитации больных с поперечным плоскостопием после выполненных оперативных вмешательств были обобщены в алгоритм реабилитационного лечения. Он полностью основан на изучении ближайших и отдаленных результатов лечения (рис. 2).

Результаты и их обсуждение

Анатомо-функциональный результат лечения оценивали по данным рентгенографического исследования с применением в ряде случаев компьютерной томографии. При субъективном удовлетворении пациента результатами лечения основными объективными критериями успеха оперативного лечения считали консолидацию фрагментов первой плюсневой кости после остеотомии или артродеза первого плюсне-клиновидного сустава при отсутствии рецидива деформации и приемлемом восстановлении амплитуды движений в первом плюсне-фалан-говом суставе. С целью большей объективизации исследования оценку отдаленных функциональных результатов лечения проводили с использованием рекомендованной Американским ортопедическим обществом стопы и голеностопного сустава (AOFAS) универсальной стандартной шкалы оценки функции голеностопного сустава и стопы.

Анализ результатов лечения больных показал, что полное восстановление функции и отличный анатомо-функциональный результат после проведенного оперативного и последую- щего реабилитационного лечения удалось достигнуть в 167 (32,6%) наблюдениях, незначительные нарушения функции конечности и хороший функциональный результат – в 252 (49,1%), умеренные нарушения функции и удовлетворительный функциональный результат – в 76 (14,8%), а значительные нарушения и плохой анатомо-функциональный результат – после 17 (3,5%) оперативных вмешательств. Результаты оперативного лечения и послеоперационной реабилитации представлены в табл. 4.

Обобщение накопленного клинического опыта позволяет говорить о возможности и целесообразности применения у больных с различными степенями поперечного плоскостопия усовершенствованной хирургической тактики, апробированной в клинике. Применение корректной оперативной техники и современных стабильных способов фиксации костей при выполнении артродезирования суставов стопы, дистальной шевронной остеотомии первой плюсневой кости и укорачивающей косой остеотомии малых плюсневых костей по Вейлу в подавляющем большинстве случаев обеспечивает достижение консолидации в приемлемые сроки. Стабильно-функциональная фиксация фрагментов винтами при технически правильном выполнении дистальной шевронной остеотомии и косой остеотомии по Вейлу ведут к сокращению сроков иммобилизации и ранней дозированной нагрузке в стандартизованной и доступной ортопедической обуви с широким носком и ригидной подошвой. Применение соответствующих схем реабилитационного лечения после дистальной шевронной остеотомии, артродеза первого плюсне-клиновидного сустава или реконструкции переднего отдела стопы обеспечивает достижение благоприятных анатомо-функциональных результатов.

Таблица 4

Функциональные результаты лечения больных

Современный подход к коррекции первого луча у больных с поперечным плоскостопием предусматривает использование, по меньшей мере, двух типов хирургических вмешательств в зависимости от выраженности деформации стоп, определяемой степенью поперечного плоскостопия. При этом, если в отношении лечения больных с легкой степенью деформации, как правило, не сопровождающейся значимыми нарушениями биомеханики стопы в целом и ограниченной лишь первым лучом, подавляющее большинство ортопедов в мире отдают предпочтение дистальной шевронной остеотомии, то по поводу лечения больных с тяжелой степенью такой консенсус отсутствует.

Восстановление полноценной опороспособности первого луча стопы, практически выведенного из-под опорной нагрузки при плоскостопии III-IV степеней, как основы лечения данной патологии, принципиально решается двумя путями. Первым - проксимальной корригирующей остеотомией первой плюсневой кости и вторым - корригирующим артродезом первого плюсне-клиновидного сустава. При этом с точки зрения потенциальных возможностей многоплоскостной коррекции артродез имеет значительные преимущества перед известными вариантами проксимальных и трансплюсневых остеотомий, реально обеспечивающих коррекцию деформации лишь в одной фронтальной плоскости.

Клиника военной травматологии и ортопедии на протяжении полувека при лечении больных с тяжелыми формами поперечного плоскостопия с успехом применяет корригирующий артродез первого плюсне-клиновидного сустава, который впервые в мире был выполнен в ее стенах более века назад Г.А. Альбрехтом (1911 г.). Отдавая дань уважения как отечественному ортопеду, впервые выполнившему эту операцию, так и его ныне более известному американскому коллеге П. Лапидусу (1934 г.), доработавшему и популяризировавшему методику в начале 30-х годов ХХ века, было бы правильнее называть это вмешательство операцией Альбрехта-Лапидуса [1, 16].

Основными достоинствами операции Альбрехта-Лапидуса являются практически неограниченные возможности одновременного исправления положения, по меньшей мере, в трех плоскостях выведенной из-под опорной нагрузки первой плюсневой кости [4, 12, 18]. Однако этот обоснованный с точки зрения биомеханики стопы подход на фоне необходимости одновременного исправления сопутствующих вторичных деформаций требует большего хирургического мастерства, опыта, материальных затрат и терпения как со стороны врача, так и со стороны больного. В то же время, помимо правильного выполнения экономной резекции первого плюсне-клиновидного сустава, обеспечивающей хорошую адаптацию обработанных костных поверхностей, важнейшим принципом успеха таких операций является стабильная фиксация достигнутого положения первого луча стопы на весь период консолидации. На протяжении последних пятидесяти лет этот вопрос решался путем иммобилизации и опорной разгрузкой стопы на срок до 3-х месяцев [10, 12]. Ни один из предлагавшихся ранее вариантов остеосинтеза первого артродезируемого плюсне-клиновид-ного сустава винтами не носил стабильно-функциональный характер, в связи с чем не мог служить основанием для ранней мобилизации смежного плюсне-фалангового сустава и восстановления опорной функции сегмента в целом. Пренебрежение этим фактом вело к высокой частоте рецидива деформаций и формирования ложных суставов, превышавшей 10%, и вследствие этого, объясняло крайне сдержанное отношение к данной операции в нашей стране и за рубежом [6, 14, 15].

В связи с этим, в настоящее время основным путем активного внедрения в широкую клиническую практику биомеханически оправданной с точки зрения коррекции типичной деформации стопы при тяжелых степенях плоскостопия являются разработка и применение стабильно-функционального остеосинтеза для фиксации артродезируемого после корригирующей резекции первого плюсне-клиновидного сустава. Данные последних зарубежных исследований свидетельствуют о том, что такой степени фиксации можно добиться путем комбинации компрессирующего артродезируемый сустав винта и анатомической пластины с угловой стабильностью винтов, располагающейся по тыльно-медиальной или, что лучше, по подошвенно-медиальной поверхности стопы в совокупности со специальной ортопедически обоснованной послеоперационной обувью [3, 5, 17].

Заключение

Разработанный в клинике военной травматологии и ортопедии алгоритм хирургического лечения и реабилитации больных с поперечным плоскостопием основан на индивидуальном подходе к коррекции типичной, но разнообразной и многокомпонентной деформации стоп. При этом за основу классификации взята степень деформации первого луча, как объективного показателя его нестабильности в контексте всего сегмента.

При плоскостопии I-II степени деформация, как правило, ограничивается первым лучом стопы, и успешная коррекция может быть достигнута путем дистальной приводящей остеотомии первой плюсневой кости без дополнительной стабилизации плюсне-клиновидного сустава и вмешательств на малых лучах. Шевронная форма сечения кости в совокупности с остеосинтезом компрессирующим винтом Герберта позволяют достигнуть стабильно-функциональной фиксации отломков, допускающей начало ранней полноценной опорной нагрузки в специальной ортопедической обуви.

Тяжелые степени поперечного плоскостопия характеризуются функциональной неполноценностью первого плюсне-клиновидного сустава в виде его гипермобильности на ранних этапах и деформирующего артроза в последующем. При этом нестабильность первого луча ведет к перегрузке малых лучей с развитием их типичной деформации в виде молоточкообразных пальцев, подошвенной протрузии головок II-III плюсневых костей и метатарзалгии. С нашей точки зрения комплексный подход к их хирургическому лечению предусматривает оптимальную коррекцию с одновременной стабилизацией первого луча путем плюсне-клиновидного артродеза, дополненную декомпрессивно-стабилизирующим исправлением вторичных деформаций малых лучей. Наиболее простой и надежный путь избежать осложнений консолидации артро-дезируемого сустава состоит в строгом ограничении опорной нагрузки на оперированную стопу в течение 3-х месяцев, что в значительной степени затрудняет лечение таких больных. Однако сегодня существуют реальные перспективы ранней опорной нагрузки в условиях применения стабильно-функционального остеосинтеза с использованием компрессирующих винтов и анатомических пластин с угловой стабильностью, способных уменьшить риск возникновений осложнений в виде замедленной консолидации и формирования на его месте ложного сустава. Работа в этом направлении позволит в полной мере раскрыть преимущества операции Альбрехта-Лапидуса и будет содействовать популяризации метода среди отечественных ортопедов-травматологов [13, 15, 18].

Таким образом, накопленный положительный клинический опыт позволяет рекомендовать разработанную тактику обследования, хирургического лечения и реабилитации больных с поперечным плоскостопием для клинического применения.

Список литературы Алгоритм хирургического лечения и послеоперационной реабилитации больных с поперечным плоскостопием

- Альбрехт Г.А. К патологии и лечению hallucis valgi//Русский врач. -1911. -№ 1. -с. 14 -19.

- Богданов С.В. Лечение больных с поперечным плоскостопием, и вальгусной деформацией первого пальца стопы: дис.. канд. мед. наук. -Ленинск -Кузнецкий, 2006. -108 с.

- Гамолин С.В. Совершенствование хирургической тактики при лечении больных с поперечным плоскостопием: дис.. канд. мед. наук. -СПб., 2010. -159 с.

- Попов П.А. Оптимизация комплекса восстановительного лечения плоскостопия у лиц, занимающихся спортом: дис.. канд. мед. наук. -Москва, 2010г. -68 с.

- Карданов А.А. Оперативное лечение деформаций и заболеваний костей и суставов первого луча стопы: дис.. док. мед. наук. -Москва, 2009г. -92 с.

- Слипченко О.В., Бондаревич О.Н., Савицкий Д.С., Бурда Д.М. Плоскостопие, диагностика, патогенез и военно-врачебная экспертиза//Военная медицина. -2014. -№ 3 (32). -С. 45-49.

- Тихилов Р.М., Корышков Н.А., Емельянов В.Г., Привалов А.М. Клинический опыт применения нового оперативного способа коррекции плоскостопия//Травматология и ортопедия России. -2008. -№ 2. -С. 137.

- Aminian A., Kelikian A., Moen T. Scarf osteotomy for hallux valgus deformity: an intermediate followup of clinical and radiograpfic outcomes//Foot Ankle Clin. -2013. -Vol. 27, N. 11. -P. 883 -886.

- Bae S., Schon L. Surgical strategies: Ludloff first metatarsal osteotomy//Foot Ankle Int. -2007. -Vol. 28, N. 1. -P. 137 -144.

- Chao W, Mizel M. What new in foot and ankle surgery//J. Bone Joint Surg. Am. -2006. -Vol. 88, N. 4. -P 909 -922.

- Dayton P., Kauwe., Didomenico L, Feilmeier M, Reimer R. Quantitative Analysis of the Degree of Frontal Rotation Required to Anatomically Align the First Metatarsal Phalangeal Joint During Modified Tarsal-Metatarsal Arthrodesis Without Capsular Balancing//The Journal of Foot and Ankle Surgery -2016. -Vol. 55, N. 2. -P 220 -225.

- Gutteck N., Wohlrab D., Radetzki F., Delank K.-S., Lebek S. Comparative study of Lapidus bunionectomy using different osteosynthesis methods//Foot and Ankle Surgery -2013. -Vol. 19, N. 4. -P 218 -221.

- Gutteck N., Wohlrab D., Zch A., Radetzki F., Delank K.-S., Lebek S. Immediate fullweightbearing after tarsometatarsal arthrodesis for hallux valgus correction -Does it increase the complication rate?//Foot and Ankle Surgery -2015. -Vol. 21, N. 3. -P 198 -201.

- Hurst J., Nunley J. Distraction osteogenesis for shortened metatarsal after hallux valgus surgery//Foot Ankle Int. -2009. -Vol. 28, N.2. -P. 194 -198.

- Klos K., Wilde Ch. H., Lange A., Wagner A., Gras F., Skulev H. K., Muckley Th., Simon P. Modified Lapidus arthrodesis with plantar plate and compression screw for treatment of hallux valgus with hypermobility of the first ray: A preliminary report//Foot and Ankle Surgery -2013. -Vol. 19, N.4 -P. 239 -244.

- Lapidus P.W. The operative correction of the metatarsus varus primus in hallux valgus//Surg. Gynecol. Obstet. -1934. -Vol. 58, N. 2 -P 183 -191.

- Prissel M.A., Hyer Ch.F, Grambart S.T., Bussewitz B.W., Brigi-do S.A., Didomenico L.A., Lee M.S., Reeves Ch. L., Shane A.M., Tucker D.J., Weinraub G.M. A Multicenter, Retrospective Study of Early Weightbearing for Modified Lapidus Arthrodesis//The Journal of Foot and Ankle Surgery -2016. -Vol. 55, N. 2. -P. 226 -229.

- Robinson A.H., Cullen N.P., Chhaya N.C. et al. Variation of the distal metatarsal articular angle with axial rotation and inclination of the first metatarsal//Foot Ankle Int. -2012. -Vol. 27, N.12. -P. 1036 -1040.