Алгоритм лечения спонтанного пневмоторакса

Автор: Чарышкин Алексей Леонидович, Мелкий Дмитрий Анатольевич, Глущенко Леонид Витальевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Спонтанный пневмоторакс является одной из частых причин госпитализации больных в специализированные торакальные и общехирургические отделения. В нашем исследовании представлен материал по лечению 100 больных с 2010 по 2014 г. в условиях торакального хирургического отделения Ульяновской областной клинической больницы. Дренирование плевральной полости выполнено 53 (53 %) больным, дренирование и затем видеоторакоскопия (ушивание булл) - 36 (36 %), видеоассистированная миниторакотомия (ушивание булл путем клиппирования или краевая резекция легкого аппаратом Endo Gia) - 11 (11 %) больным. У пациентов только после дренирования плевральной полости расправление легкого наблюдалось в среднем на 4,3±2,7 сут, при неэффективности данного метода лечения проводились миниторакотомическое или торакоскопическое вмешательства. Расправление легкого и удаление дренажей происходило на 7,4±4,1 сут у пациентов после торакоскопической операции, на 7,1±6,2 сут - после миниторакотомии. Установлено, что миниторакотомия и видеоторакоскопия способствуют профилактике рецидива спонтанного пневмоторакса.

Спонтанный пневмоторакс, видеоторакоскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/14113004

IDR: 14113004 | УДК: 616.25-003.219-089.87

Текст научной статьи Алгоритм лечения спонтанного пневмоторакса

Введение. Наиболее частой причиной госпитализации в специализированные торакальные и общехирургические отделения является спонтанный пневмоторакс – до 12 % всех пациентов, поступающих с острыми заболеваниями органов грудной клетки [1–3]. Самыми распространенными хирургическими вмешательствами при данной патологии во многих стационарах Российской Федерации остаются дренирование плевральной полости и торакотомия (открытая радикальная операция) [4–6]. По данным литературы, после дренирования плевральной полости сохраняется большое количество рецидивов заболевания. Также обсуждается травматичность торакотомии. Все это указывает на нерешенность проблемы лечения спонтанного пневмоторакса [4, 7].

По утверждению многих хирургов, в современной торакальной хирургии выполнение торакотомии должно быть строго обоснованным. Торакотомию необходимо выполнять после диагностической торакоскопии, когда выполнить операцию миниинвазив-ным методом невозможно, либо использовать как самостоятельный метод по жизненным показаниям, когда нет необходимого оборудования, а транспортировать пациента в специализированное торакальное отделение не представляется возможным [7, 8, 10].

Многие хирурги при лечении спонтанного неспецифического пневмоторакса отмечают улучшение отдаленных функциональных результатов после малоинвазивных операций [2, 3, 9].

Учитывая вышеперечисленное, лечение спонтанного пневмоторакса остается актуальной задачей.

Цель исследования . Оценка результатов лечения спонтанного пневмоторакса.

Материалы и методы. С 2010 по 2014 г. на базе хирургического стационара ГУЗ «Ульяновская областная клиническая боль-ниця» было пролечено 100 больных в условиях торакального хирургического отделения, из них 87 мужчин (87 %) и 13 женщин

(13 %). Возраст больных – от 15 до 68 лет, средний возраст – 33,9±15,4 года. Средний возраст мужчин составлял 34,7±13,1 года, а женщин – 31,7±14,4 года. Все больные поступали с впервые выявленным спонтанным пневмотораксом.

Симптоматика характеризовалась наличием одышки у больных, дискомфортом в положении стоя продолжительностью в среднем 1,1±0,5 сут. При общем осмотре отмечалось отставание грудной клетки при дыхании на стороне поражения, ослабление дыхания.

Диагностический минимум включал в себя рентгенографию грудной клетки, ОАК, ОАМ, определение группы крови, резус-фактора, RW, анализ крови на ВИЧ, определение маркеров гепатита.

Показатели общего анализа крови и мочи были без особенностей, у 15 (15 %) больных отмечался лейкоцитарный сдвиг влево.

Рентгенографическое исследование грудной клетки производили в двух проекциях: в прямой и боковой проекции на аппарате AXIOM ARISTOS VX. Следует сказать, что в сомнительных случаях необходимо производить дополнительный снимок на выдохе в прямой проекции [3]. Основными рентгеновскими симптомами были: визуализация очерченного края коллабированного легкого, смещение средостения, изменение положения диафрагмы, подчеркивание структуры ребер и хрящей на фоне воздуха в плевральной полости. У исследуемых больных не наблюдалось ограниченного пневмоторакса, который, как правило, имеет верхушечную, парамедиасти-нальную или наддиафрагмальную локализацию. У пациентов визуализировалось колла-бированное легкое в правой плевральной полости в 92 % случаев. Объем воздуха в плевральной полости достигал более 30 %, что по национальным рекомендациям является показанием к дренированию плевральной полости.

Поскольку вопрос о целесообразности экстренной торакоскопии при спонтанном пневмотораксе без предварительного дренирования, расправления легкого и исследования состояния легочной ткани представляется дискуссионным, всем больным на первом этапе устанавливали дренаж во 2-м межреберье по среднеключичной линии, трубка про- водилась на глубину 2–3 см от последнего отверстия, аспирацию проводили без помощи плевроаспиратора.

Если дренирование не приводило к расправлению легкого и в течение 72–120 ч сохранялось поступление воздуха по дренажам или при рентгенографии было обнаружено более одной буллы, то больным производилась срочная радикальная операция путем видеоторакоскопии или миниторакотомии. Предоперационную подготовку больным не производили.

При видеоторакоскопии из бокового доступа в плевральную полость вводили основной торакопорт в 6-е межреберье по среднеподмышечной линии. Дополнительный тора-копорт устанавливали в 4-е межреберье по среднеподмышечной линии и во 2-е межреберье по среднеключичной линии. При ревизии определялся объем пораженного легкого. Долю брали легочным диссектором, буллу подтягивали и производили ушивание основания буллы при помощи клиппатора, далее следовала проверка на аэростаз и гемостаз, затем в плевральную полость устанавливали две дренажные трубки под купол и в синус.

У больных с двумя и более буллами выполняли видеоассистированную миниторакотомию в 4-е межреберье длиной 4 см. Во время операции верхнюю долю легкого удерживали легочным диссектором. Буллу подтягивали и производили ушивание основания буллы при помощи клиппатора или выполняли краевую резекцию легкого аппаратом Endo Gia, далее следовала проверка на аэростаз и гемостаз, затем в плевральную полость устанавливали две дренажные трубки под купол и в синус.

В послеоперационном периоде проводили профилактику гнойно-септических осложнений и обезболивающую терапию. Больным после дренирования, миниторакотомии, торакоскопии антибиотик (цефтриаксон 2,0 в/м) назначали однократно. В течение 3 сут назначали ненаркотические анальгетики (кеторолак 1,0 в/м 3 р./д.) всем пациентам. Назначения послеоперационной терапии делали согласно Национальным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению спонтанного пневмоторакса.

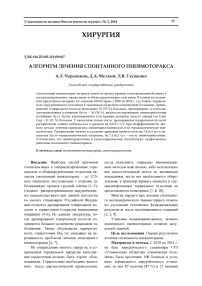

Рис. 1. Алгоритм выбора объема операции при спонтанном пневмотораксе.

Алгоритм выбора объема операции при спонтанном пневмотораксе приведен в блок-схеме на рис. 1.

Статистическая обработка проведена с помощью пакета программ STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. Дренирование плевральной полости выполнено 53 (53 %) больным, дренирование и затем видеоторакоскопия (ушивание булл) – 36 (36 %), дренирование и видеоассистированная миниторакотомия (ушивание булл путем клиппирования или краевая резекция легкого аппаратом Endo Gia) – 11 (11 %) больным.

Во время видеоторакоскопии у 64 (64 %) больных была обнаружена одиночная булла, у 32 (32 %) больных – две буллы, у 4 (4 %) – более двух булл.

У пациентов только после дренирования плевральной полости расправление легкого наблюдалось в среднем на 4,3±2,7 сут, после торакоскопической операции – на 7,4±4,1 сут, после миниторакотомии – на 7,1±6,2 сут, в данные сроки выполняли удаление дренажей.

Послеоперационные боли беспокоили пациентов на протяжении 5,3±2,7 сут после дренирования, у больных после торакоско- пии – 8,4±4,1 сут, после миниторакотомии – 8,1±6,2 сут.

Рецидив спонтанного пневмоторакса в течение 6 мес. после выписки из стационара наблюдали у 10 (10 %) больных после дренирования плевральной полости, а после дренирования и торакоскопии или миниторакотомии рецидивов не выявлено.

Мы считаем, что объем воздуха более 30 % при спонтанном пневмотораксе у большинства исследуемых больных связан с поздней диагностикой из-за маловыражен-ных клинических проявлений в первые часы заболевания.

Средний срок постановки дренажа и расправления легких был более длительным у больных после торакоскопии и миниторакотомии, поскольку операции выполнялись после дренирования плевральных полостей. Применение торакоскопии и миниторакотомии в лечении спонтанного пневмоторакса позволяет обеспечить профилактику рецидива заболевания.

Заключение. Таким образом, учитывая значительное количество рецидивов при спонтанном пневмотораксе, мы считаем, что дренирование плевральной полости необходимо выполнять как первый этап операции до выполнения радикального вмешательства, которое предпочтительней проводить путем торакоскопии или миниторакотомии.

-

1. Додонкин С. В. Оптимизация минитора-котомных доступов при видеоассистированных операциях в лечении неспецифического спонтанного пневмоторакса : автореф. дис.... канд. мед. наук / С. В. Додонкин. – М., 2008. – С. 24.

-

2. Жестков К. Г. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению спонтанного пневмоторакса / К. Г. Жестков, Б. Г. Барский. – М., 2005. – С. 23.

-

3. Перельман М. И. Актуальные проблемы торакальной хирургии / М. И. Перельман // Анналы хирургии. – 1997. – № 3. – С. 9–16.

-

4. Тришин Е. В. Торакоскопия в диагностике и лечении спонтанного пневмоторакса : дис. … канд. мед. наук / Е. В. Тришин. – Ярославль, 2007. – С. 128.

-

5. Ясногородский О. О. Видеосопровождае-мые интраторакальные вмешательства: дис.... д-ра мед. наук / О. О. Ясногородский. – М., 2000. – С. 182.

-

6. Almind M. Spontaneous pneumothorax: comparison of simple drainage, talc pleurodesis and tetracycline pleurodesis / M. Almind, P. Lange, K. Vis-kum // Thorax. – 1989. – Vol. 44, № 8. – P. 627–630.

-

7. Boutin C. Practical thoracoscopy / C. Boutin, J. Viallat, Y. Aelony. – New York ; Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1991. – P. 107.

-

8. British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010 // Thorax. – 2010. – Vol. 65, Aug. (suppl. 2). – P. 18–31.

-

9. Ikeda M. Bilateral simultaneous thoracotomy for unilateral spontaneous pneumothorax, with spetial referens to the operative indication considered from its contralateral occurence rate / M. Ikeda // Nippon Kyobi Geka. Gakhai Zasshi. – 1985. – Vol. 14, № 3. – P. 277–282.

-

10. Pleurodesis versus pleurectomy in case of primary spontaneous pneumothorax / C. Kocaturk [et al.] // Turkish J. of Thoracic and Cardiovasc. Surg. – 2011. – Vol. 20, № 3. – P. 558–562.

ALGORITHM OF TREATMENT OF SPONTANEOUS PHEUMOTHORAX

A.L. Charyshkin, D.A. Melky, L.V. Glushchenko

Ulyanovsk State University

Список литературы Алгоритм лечения спонтанного пневмоторакса

- Додонкин С. В. Оптимизация миниторакотомных доступов при видеоассистированных операциях в лечении неспецифического спонтанного пневмоторакса: автореф. дис.. канд. мед. наук/С. В. Додонкин. -М., 2008. -С. 24.

- Жестков К. Г. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению спонтанного пневмоторакса/К. Г. Жестков, Б. Г. Барский. -М., 2005. -С. 23.

- Перельман М. И. Актуальные проблемы торакальной хирургии/М. И. Перельман//Анналы хирургии. -1997. -№ 3. -С. 9-16.

- Тришин Е. В. Торакоскопия в диагностике и лечении спонтанного пневмоторакса: дис. … канд. мед. наук/Е. В. Тришин. -Ярославль, 2007. -С. 128.

- Ясногородский О. О. Видеосопровождаемые интраторакальные вмешательства: дис.. д-ра мед. наук/О. О. Ясногородский. -М., 2000. -С. 182.

- Almind M. Spontaneous pneumoThorax: comparison of simple drainage, talc pleurodesis and tetracycline pleurodesis/M. Almind, P. Lange, K. Viskum//Thorax. -1989. -Vol. 44, № 8. -P. 627-630.

- Boutin C. Practical thoracoscopy/C. Boutin, J. Viallat, Y. Aelony. -New York; Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1991. -P. 107.

- British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010//Thorax. -2010. -Vol. 65, Aug. (suppl. 2). -P. 18-31.

- Ikeda M. Bilateral simultaneous thoracotomy for unilateral spontaneous pneumothorax, with spetial referens to the operative indication considered from its contralateral occurence rate/M. Ikeda//Nippon Kyobi Geka. Gakhai Zasshi. -1985. -Vol. 14, № 3. -P. 277-282.

- Pleurodesis versus pleurectomy in case of primary spontaneous pneumothorax/C. Kocaturk //Turkish J. of Thoracic and Cardiovasc. Surg. -2011. -Vol. 20, № 3. -P. 558-562.