Алгоритм обработки изображений при фотограмметрических измерениях

Автор: Первунинских Д.В.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 4 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены специфика и варианты обработки изображений фотограмметрических измерений при съемке неметрической фотокамерой.

Измерения; метрологические параметры; калибровка; фотограмметрия; неметрическая фотокамера; концевые меры; обработка изображений; программное обеспечение; стереомодель

Короткий адрес: https://sciup.org/140191441

IDR: 140191441 | УДК: 654.9

Текст научной статьи Алгоритм обработки изображений при фотограмметрических измерениях

Наиболее часто при проведении фотограмметрических измерений используют стереоскопические фотоаппараты (неметрические фотокамеры). При этом делается два снимка одинаковыми объективами, выставленными в определенных направлениях.

Для вычисления результатов измерения в трехмерных координатах полагают следующие допущения [1]:

-

- точки размещения фотокамеры по горизонтальной оси симметричны ( х 1 = 0,5 b ; y = 0; z = 0 и x 2 = –0,5 b ; y = 0; z = 0; b – расстояние между центрами осей фотоаппаратов при съемке);

-

- оптическая ось фотоаппарата параллельна вертикальной оси z измерительной системы координат;

-

- оси x и y систем координат снимка и измерительной системы совпадают;

-

- отсутствуют искажения геометрии изображения (дисторсия).

Координаты точки объекта x , y , z определяются из подобия треугольников [1] путем нахождения координат отображений u и v на первом и втором снимках.

Решая систему уравнений (1), находим координаты точки объекта:

-Y = - - • (11 v + M2 ) ' — = - ■ (^ + «2 )--i

2 j 2 u7- uv b-f .

Разность u 2 – u 1 называется параллаксом точки; f – фокусное расстояние от центра объектива до плоскости изображения.

Постановка задачи

При использовании бытового фотоаппарата с неметрической камерой необходимо выпол- нить несколько снимков с разных положений и учесть координаты (XC, YC, ZC) и ориентацию (углы Эйлера: CO, к, ф) фотоаппарата в пространстве.

Трехмерные координаты и система уравнений (1) трансформируются в систему координат (СК), связанную с положением фотоаппарата, номером снимка k и номером точки i :

AX' -X^m^ -YcHA^ -ZkcH 7 (T -X>kzx +(У -Yk>kzy ^Z -xkM ’

Здесь коэффициенты mkxx , mkxy , mkxz , mkyx , mkyy , mkyz , mkzx , mkzy , mkzz – компоненты матрицы поворота M [2], определяемые углами co. ^, фк;

СО§ф-СО8К

м =

-cos^-sin/c

sin^

cos

co

• sin

к

+ sin

co

■ sin

ф

• cos

к

sin

к

■ sin

co -

cos

co

• sin

ф

• cos

к

cos

к •

cos

co

- sin

co

• sin

ф

• sin

к

cos

к

• sin

co

+ cos

co

• sin

ф

• sin

к

-sinty-cos^ cos^-cos

Для определения координат различных точек на различных снимках необходимо осуществить преобразование СК. При преобразовании необходимо учитывать вид преобразования и измеренных параметров. В зависимости от этого различают следующие варианты.

-

1. Преобразование одной СК в другую с использованием следующих сочетаний различных шести параметров:

-

- начало координат ( XC , YC , ZC ) и углы Эйлера ( co, к, ф) ориентации фотоаппарата в пространстве;

-

- вектор начала координат Х и базисные вектора Ех Еz по осям х и z ;

-

- углы ориентации CD, К, Ф в пространстве, определяющие матрицу поворота M [2].

-

2. Преобразование координат из внешней СК осуществляется [2] согласно системе уравнений:

-

3. Если две СК (СК1 и СК2) определены во внешней СК: (СК1: XC1 , M 1 ; СК2: XC2 , M 2 ), то преобразование из СК1 в СК2 будет иметь вид:

x’ = (x-Xc )mxx + (V - Yc )mxy + (z - Zc )mxz;

v = {x-Xc)myx + (y-Yc')m)y +(z - Zc)myzA4) z' = (x-Xc )mzx + (y - Yc >zy + (z - Zc )mzz.

Величины mxx , mxy … mzz – компоненты матрицы поворота M [2]. В векторном виде x = M(x-Xc) ; обратное преобразование x = Xc +M x .

x" = M2(XCi+Mkx'-XC2) . Взаимосвязь СК2 и СК1 определяется: M2,=M2Mf; ХС2|=М2(ХС2ад. По компонентам матрицы M 2 i определяются угловые параметры ориентирования ®2Ь ^21,^21 при переходе из СК2 в СК1.

Измерения размеров объектов сводятся к определению координат изображений одних и тех же точек объекта на разных снимках и решению системы уравнений (3). Определяются трехмерные координаты точек объекта и положения фотоаппарата в момент съемки. Важным моментом при обработке информации является наличие необходимого числа опорных точек с известными трехмерными координатами.

Решение задачи

Рассмотрим возможные варианты решения системы уравнений (3) с известным f .

-

1. Изображения одной и той же точки предмета, измеренные на двух снимках с известными параметрами ориентирования XC , YC , ZC , co, к, ф дают 4 уравнения, по которым можно определить трехмерные координаты точки ( X , Y , Z ).

-

2. Три точки с известными трехмерными координатами, измеренными на одном снимке, дают 6 уравнений. Можно определить параметры ориентирования снимка XC , YC , ZC , co, к, ф (внешнее ориентирование снимка).

-

3. Для пары снимков можно выбрать общую внешнюю систему координат, в которой уравнения имеют простой вид (1)-(2) (базисная система координат); сами изображения приводятся в эту систему координат проективным преобразованием плоскости. Преобразованные изображения образуют стереопару, по ней удобно выполнять измерения, можно наблюдать стереоизображение. Базисную систему координат можно определить по известным параметрам внешнего ориентирования снимков XC , YC , ZC , О), к, ф.

-

4. Пять точек с неизвестными трехмерными координатами, измеренные на двух снимках, дают 5×2×2–5×3 = 5 уравнений. Можно определить угловые положения одного снимка относительно другого и, следовательно, положения снимков относительно базисной системы координат этой пары снимков с точностью до расстояния между точками съемки (взаимное ориентирование пары снимков). Положение базисной системы координат относительно СК объекта остается неизвестным. По связанной таким образом паре снимков можно выполнить трехмерные измерения с точностью до масштаба.

При использовании неметрической фотокамеры требуется учесть ее внутренние параметры:

-

- положение главной точки u M , v M , то есть проекцию оптического центра объектива на плоскость изображения (она не обязательно совпадает с центром кадра);

-

- реальные фокусные расстояния по вертикали и горизонтали кадра (неквадратные пиксели) f U , f V ;

-

- нелинейные геометрические искажения, которые можно представить в виде разложения поправок по степеням измеренных на снимке координат [3-7]:

и = u + Dr,,,u + Db,_uvvuv +... , v' = v + Dv_m.y3 + Dvvuuvir +... , где ^U_UUU’ ^v_vvv – коэффициенты дисторсии.

В данном случае необходимо решение системы уравнений:

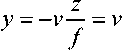

Структура решения уравнений (6) может быть представлена в виде, показанном на рис. 1. Систему (6) предлагается решать по частям.

-

1. Калибровка фотокамеры. Требуемые параметры камеры определяются заранее по снимкам калибровочных объектов с известной геометрией, предполагается, что параметры камеры сохраняются во время рабочих измерений. Возможно уточнение параметров по рабочим снимкам.

-

2. Ориентирование снимков. Выполняется связывание снимков по известным опорным точкам и, возможно, по некоторым точкам измеряемого предмета. Используются хорошо опознаваемые и надежно измеряемые точки. Оценивается точность полученной стереомодели.

-

3. Измерение точек предмета. Для удобства измерений могут формироваться стереопары.

Рис. 1. Структура решения уравнений

Заключение

В ходе работы были проведены измерения концевых мер вышеописанным способом. Концевые меры – это метрологические устройства, предназначенные для точного измерения геометрических размеров объектов, их метрологический параметр, в нашем случае – толщина, нормирован и подвергается периодической аттестации. Для проведения испытаний были взяты четыре типа мер с толщинами 6; 7; 8 и 9 мм. Тестовые объекты были сфотографированы в приспособлении, их фотографии подвергнуты обработке с помощью специального программного обеспечения (см. рис. 2). Контрольные точки устанавливались как на переднем плане фотоснимков, так и на заднем. Результаты измерений представлены в таблице 1.

Uik MM + ^U_UUUUA + ^U_UVVUikVik + ••• -

(X' -XkcWxx + (F - Гс )< + (^' - ZcК .

L (X‘-Хь)ткх + (Y' -Yk>ky+(Z- -ZkVzz ’

3 ((

Vik - vm + Dv_vvvVik + Dv_vuuVikUik + ••• =

(X- -Хкс>к^(У -Yk>ky+(Z‘-Zkc)rnkz

{X'-X^mkzx+(Yi-Yk)mkzx+{Zi-Z>kzz •

Таблица 1. Результаты измерений концевых мер

|

ю сЗ О 5 |

оЗ CI. S |

оЗ 5 |

^ сЗ о 5 |

|

|

Размеры меры, мм |

5,996 |

6,997 |

7,999 |

8,999 |

|

Результаты измерений, мм |

6,005 |

7,080 |

7,958 |

9,092 |

|

Погрешность, мм |

0,009 |

0,083 |

0,041 |

0,093 |

Рис. 2. Измерение концевых мер

Как видно из таблицы 1, погрешность измерения не превышает 100 мкм, что дает возможность использования подобных устройств для измерения размеров трехмерных объектов в оперативных условиях (например, при фиксации ДТП или летучем контроле деталей на производстве).

Список литературы Алгоритм обработки изображений при фотограмметрических измерениях

- Mikhail E., Bethel J., McGlone J.C. Introduction to Modern Photogrammetry. Wiley&Sons Inc., 2001. -450 p.

- Первунинских Д.В. Перспективы использования триангуляционного метода определения размеров трехмерных объектов//Современные технологии безопасности. М.: Вып. 3(22), июль-cентябрь, 2007. -С. 31-32.

- Назаров А.С. Фотограмметрия. М.: ТетраСистемс, 2006. -360 с.

- Форсайт Д. А., Понс Ж. Компьютерное зрение. Современный подход: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2004. -928 c.

- Книжников Ю.Ф. Цифровая стереоскопическая модель местности. М.: Научный мир, 2004. -244 с.

- Русинов М.М. Инженерная фотограмметрия. М.: Недра, 1966. -248 с.

- Первунинских Д.В. Применение фотограмметрических триангуляционных методов в системах контроля и управления доступом//ИКТ. Т. 6. Спец. выпуск «Технологии безопасности и охраны», 2008. -С. 35-38.