Алгоритм построения окклюзионной плоскости и определения расположения окклюзионных точек на боковой телерентгенограмме

Автор: Шкарин Владимир Вячеславович, Фомин Игорь Викторович, Дмитриенко Татьяна Дмитриевна, Михальченко Алексей Дмитриевич, Юхнов Илья Николаевич, Коваленко Дмитрий Александрович

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 4 т.20, 2023 года.

Бесплатный доступ

С целью разработки алгоритма построения окклюзионной плоскости и определения расположения окклюзионных точек на боковой телерентгенограмме при физиологической и патологической окклюзии, проведен ретроспективный анализ 81 телерентгенограммы. Материал и методы. Изучены телерентгенограммы 49 человек с физиологическими разновидностями прикуса и 32 телерентгенограммы пациентов с аномалиями окклюзии в вертикальном направлении. Через стандартные точки проводили линию основания черепа, строили вертикаль Дрейфуса и назальную линию n-sn. В горизонтальном направлении строили окклюзионную, гнатическую и альвеолярно-суставную линии. Результаты исследования позволили разработать алгоритм построения прогнозированного положения окклюзионной линии и окклюзионных точек, в основе которого лежит построение диагностического суставного круга, радиусом которого является расстояние от суставной точки Cond до дистального одонтомера второго нижнего моляра. Определена параллельность окклюзионной линии с нижней альвеолярно-суставной линией и апикально-суставной линии Cond-А с нижней гнатической горизонталью. При измерении вертикальных размеров частей лица было установлено, что оптимальное соотношение высоты носового отдела (n-sn) к расстоянию sn-sm составляло 1,5 ± 0,11. Предложено определение положения апикальных точек А и В при нечеткой проекции апексов медиальных резцов.

Телерентгенография, окклюзионная линия, суставная горизонталь, вариантная анатомия нижней челюсти, апикальные базисы челюстей

Короткий адрес: https://sciup.org/142239791

IDR: 142239791 | УДК: 616.314-089.23

Текст научной статьи Алгоритм построения окклюзионной плоскости и определения расположения окклюзионных точек на боковой телерентгенограмме

Особенности расположения различных плоскостей в структуре краниофациального комплекса в прижизненных условиях, как правило, определяются методами рентгенологической диагностики. Особое внимание в клинике зубопротези-рования уделено расположению плоскости, определяющей окклюзионное расположение зубов [1]. В подобных исследованиях специалисты определяют расположение окклюзионной линии на боковых телерентгенограммах по параллельности с Камперовской линией и HIP-плоскостью, которые расположены в средней носовой части лица, выше линии окклюзиионного соотношения. При этом отмечается некоторое несоответствие, и параллельность ориентиров определяется только при определенных типах лица.

Для определения положения окклюзионной плоскости клиницисты рекомендуют оценивать положение горизонтальных линий гнати-ческого отдела лица, которые располагались ниже линии окклюзии зубов антагонистов [2].

В данной работе авторы отмечают зависимость положения окклюзионной горизонтали от типов роста лица и, в частности, от величины угла нижней челюсти. Указывают на особенности расположения точек нижней челюсти для построения мандибулярной плоскости.

Установлено, что размеры постоянных и молочных зубов определяют особенности окклюзионной плоскости в разные периоды жизнедеятельности человека [3, 4]. Указано влияние половых различий на размеры челюстных костей и морфологию челюстно-лицевой области в целом [5].

По мнению специалистов, проведение подобных исследований направлено на моделирование зубов и создание окклюзионного баланса как в учебных целях, так и при изготовлении протетических конструкций [6].

Измерения лица, зубных арок и одонто-метрия являются атрибутом диагностики в ор- тодонтии и определяют степень отклонения от нормальных показателей, что имеет непосредственное влияние на формирование диспансерных групп и определяет индивидуальный подход к плану лечебных и профилактических мероприятий [7].

Нарушение окклюзионного статуса выражено при аномалиях прикуса и челюстно-лицевой области в целом, что определяет актуальность исследований, направленных на поиск ориентиров положения конструктивной окклюзионной плоскости и прогнозируемого расположения передних и дистальных точек окклюзии. Особое внимание при этом отводится особенностям аномалий в сагиттальном и вертикальном направлениях, способствующих развитию заболеваний нижнечелюстного сустава [8, 9].

При снижении высоты прикуса, обусловленной повышенной стираемостью зубов, наличие дефектов в заднем отделе зубной арки и при полной адентии, безусловно, имеет место нарушение окклюзионного статуса, что затрудняет построение прогнозируемой окклюзионной плоскости [10].

Вполне очевидным является факт нарушений кровоснабжения в тканях пародонта и изменение его морфологии при окклюзионном дисбалансе, которое, нередко отмечается и усугубляется сопутствующей соматической патологией, требующей индивидуальности комплексного подхода к диагностике и лечению патологии окклюзии [11–13].

Доказано влияние определения правильности построения и моделирования протетической плоскости у людей с дефектами зубных арок, которые нередко сопровождаются деформациями и зубоальвеолярным выдвижением зубов в области расположения дефекта [14].

В большинстве предложенных методов мало внимания уделено расположению элементов сустава, который, по праву, является центром биомеханики нижней челюсти и определяет не только положение передних зубов, но всей окклюзионной кривой в целом [15]. Учитывая сведения, приведенные в обзоре литературы, можно судить об актуальности темы и о необходимости проведения дополнительных исследований, позволяющих оценивать правильность расположения не только окклюзионных точечных контактных пунктов, но всей окклюзионной линии в пространстве лицевого черепа.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать алгоритм построения окклюзионной плоскости и определения расположения окклюзионных точек на боковой телерентгенограмме.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучены телерентгенограммы 49 человек с ортогнатическими разновидностями прикуса и 32 телерентгенограммы пациентов с вертикальными аномалиями. При этом у 18 пациен- тов была выявлена глубокая резцовая окклю-зия/дизокклюзия и у 14 человек вертикальная резцовая дизокклюзия (открытый прикус).

При нанесении ориентиров на боковые снимки использовали общепринятые точки, из которых были выбраны необходимые для предстоящего исследования. Точки служили для построения линий и геометрических фигур, необходимых для анализа.

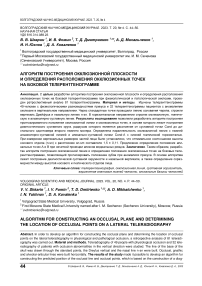

Линия основания черепа, соединяющая точки Se и N, служила ориентиром для построения линии Дрейфуса. Через суставную точку Cond ), которая располагалась в верхней части головки, проводили две взаимно перпендикулярные линии в вертикальном и горизонтальном направлении, с получением диагностического суставного креста. Точки «А» и «В» определяли апикальные базисы челюстей. На окклюзионной поверхности ставили ориентиры в дистальном отделе ( hPOcP ) и в точке контакта резцов-антагонистов ( vPOcP ). Из подбородочных точек использовали переднюю нижнюю точку Gn (рис. 1).

Рис. 1. Точки и линии телерентгенограммы для анализа окклюзионных ориентиров

Сравнивали положение линии окклюзии с другими ориентирами, которые могут быть полезны для разработки алгоритма исследования при аномалиях окклюзии по вертикали, с нарушением расположения антагонистов.

Измеряли расстояние между точками с последующими расчетами, используемыми для определения прогнозируемого положения окклюзионных точек у пациентов с аномалиями прикуса.

Статистический анализ результатов включал расчет средних значений и определение ошибки (M ± m). Достоверность определяли по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

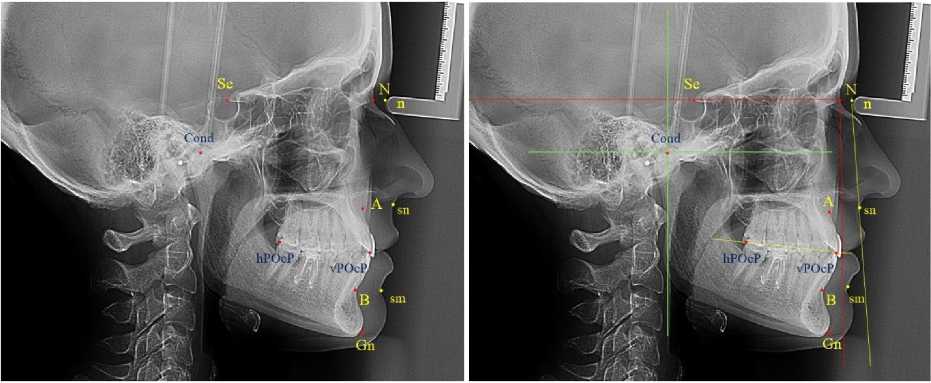

При измерении вертикальных размеров частей лица было установлено, что оптимальное соотношение высоты носового отдела (n-sn) к расстоянию sn-sm составляло 1,5 ± 0,11. Проведение из точки «sn» линии, перпендикулярной к линии Дрейфуса, показало, что она пересекала субназальную точку Downs (А). В то же время проведение перпендикулярной линии к диагностической носовой вертикали «n-sn» через супраментальную точку показывала положение супраментальной точки Downs (В). Суставная точка Cond использовалась в качестве центра при построении окклюзионно-суставного круга, где ориентиром положения диаметров служили линии суставного диагностического креста и радиус круга соответствовал расстоянию Cond-hPOcP. Точку В соединяли с нижним диаметром суставного круга и обозначали указанную линию как «нижняя апикальная горизонталь» Также нижнюю точку круга соединяли с точкой Gn с построением гнатической горизонтали (рис. 2).

Рис. 2. Результаты анализа телерентгенограмм при оптимальных прикусных соотношениях

Измерения апикально-суставного расстояния Cond-А показало, что линия суставного круга проходила через точку, которая делила указанную линию на три части, две из которых располагались внутри круга.

Учитывая вариабельность угла между вертикалью Дрейфуса и окклюзионной горизонталью, оценивали различия углов с другими горизонталями по отношению к вертикальному ориентиру.

Установлено, что разница между наклоном окклюзионной линии и нижней апикальной горизонталью не превышала 1-2 ° и в среднем составляла (1,09 ± 0,62) ° , что позволило нам расценивать указанные линии как условно параллельные. Аналогичная ситуация была отмечена при определении параллельности апикальносуставной линии Cond-А с нижней гнатической горизонталью.

При измерении окклюзионно-апикального расстояния hPOcP-А была установлена его соразмерность с расстоянием между передней и задней окклюзионными точками, и разница не превышала 1–2 мм [(0,98 ± 0,54) мм].

Таким образом, полученные данные позволили разработать алгоритм для определения положения окклюзионной линии и окклюзионных точек при аномалиях окклюзии.

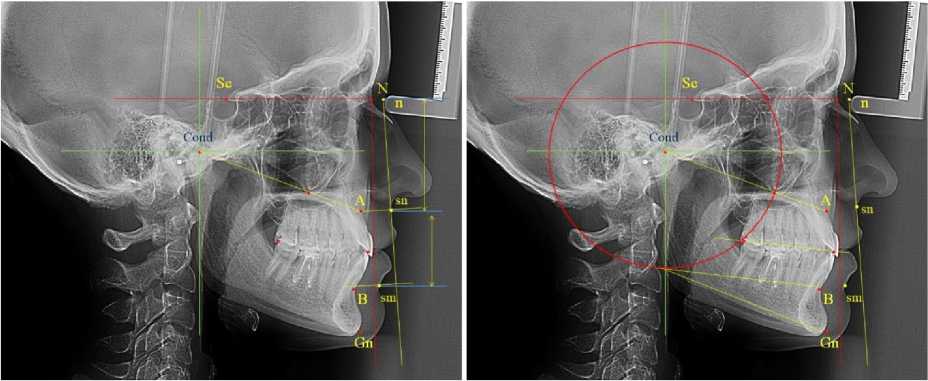

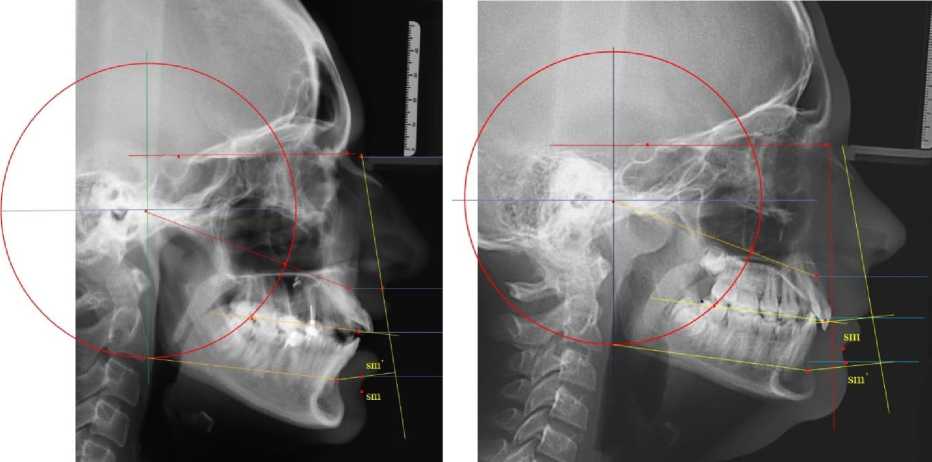

С этой целью, во-первых, измеряли высоту носового отдела ( n-sn ) к коэффициенту 1,5, что определяло оптимальную высоту межапикального расстояния sn-sm, и устанавливали прогнозируемое положение супраментальной точки, обозначенной как sm´ , которая при «открытом» прикусе располагалась выше истинной супраментальной точки, а при глубоком прикусе – ниже (рис. 3).

После определения кожных ориентиров проводили построения, определяющие костные ориентиры прогнозируемого положения апикальных точек. Точку А ставили на пересечении линии, выходящей из субназальной точки перпендикулярно к линии Дрейфуса, с костной тканью альвеолярного отростка. Прогнозируемая точка В´ определялась на альвеолярной части нижней челюсти после ее пересечения с линией, пересекающей точку sm´ , и расположенную перпендикулярно к назальной вертикали n-sn .

Длину линии Cond-А делили на коэффициент 1,5, что и определяло радиус суставной окружности. Точку В´ соединяли с нижним диаметром круга, что определяло положение дистальной окклюзионной точки hPOcP´ на пересечении линии круга с окклюзионной плоскостью.

После этого измеряли расстояние от точки hPOcP´ до точки А и откладывали данный размер на окклюзионной линии с получением положения передней окклюзионной точки vPOcP´.

Кроме того, отмечено, что при патологической протрузии резцов прогнозируемое поло- жение передней оккюзионной точки, как правило, располагалось позади коронок верхних резцов, а при патологической ретрузии – впереди режущего края верхнего медиального резца.

а б

Рис. 3. Результаты анализа телерентгенограмм при вертикальной резцовой дизоккюзии (а) и глубокой резцовой дизокклюзии (б)

Таким образом, предложенный алгоритм построения окклюзионной линии и определения положения окклюзионных точек может быть использован при диагностики аномального положения передних зубов при аномалиях по вертикали и положения вторых нижних моляров при сагиттальных аномалиях прикуса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработан алгоритм построения окклюзионной линии и определения положения окклюзионных точек на боковых телерентгенограммах, позволяющий прогнозировать положение зубов при аномалиях прикуса. В основе алгоритма лежит построение диагностической суставной окружности и назальной вертикали, а также определение соразмерности между высотой носового и гнатического отделов лица.

Список литературы Алгоритм построения окклюзионной плоскости и определения расположения окклюзионных точек на боковой телерентгенограмме

- Shkarin V. V., Kochkonyan Т. S., Domenyuk D. A. Occlusal plane orientation in patients with dentofacial and malies based on morphometric cranio-facial meas-urements. Archiv EuroMedica. 2021;11(1):116–121.

- Фомин И. В. Особенности расположения мандибулярной и окклюзионной плоскостей на те-лерентгенограммах с разными типами роста лица. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2023; 20(2):26–29.

- Мажаров В. Н., Коробкеев А. А., Доменюк Д. А., Узденов Р. Х. Особенности ориентации окклюзион-ной плоскости у людей с различными типами гнати-ческой части лица. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2021;16(1):42–45.

- Давыдов Б. Н., Доменюк Д. А., Порфириадис М. П., Коробкеев А. А. Антропометрические особенности челюстно-лицевой области у детей с врожденной патологией в периоде прикуса молочных зубов. Стоматология детского возраста и профилактика. 2018;17;2(65):5–12.

- Shkarin V. V., Domenyuk D. A., Lepilin А. V. et al. Odontometric indices fluctuation in people with physio-logical occlusion. Archiv euromedica. 2018;8(1):12–18.

- Дмитриенко С. В. Обоснование этапов моделирования постоянных и молочных зубов человека. Вестник Волгоградской медицинской академии. 2000;56(6):203.

- Кочконян Т. С., Ягупова В. Т. Современные представления о форме и размерах зубочелюстных дуг человека. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2021;4(80): 12–19.

- Domenyuk D. A., Shkarin V. V., Porfiriadis M. P. et al. Algorithm for forecasting the shape and size of dent arches front part in case of their deformations and anomalies. Archiv euromedica. 2017;7(2):105–110.

- Porfiriadis M. P., Domenyuk D. A., Dmitrienko S. V. Setting reference points for key teeth location in case of abnormal dental arch shape. Archiv euromedica. 2017;7(2):111–117.

- Коробкеев А. А., Доменюк Д. А., Дмитриенко С. В., Гринин В. М. Морфологические особенности челюстно-лицевой области у людей с полной вто-ричной адентией и различными типами конститу-ции. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2020;15(4):539–543.

- Давыдов Б. Н., Сумкина О. Б., Будайчиев Г. М. Изменение морфологического состояния тканей пародонтального комплекса в динамике ортодонти-ческого перемещения зубов (Экспериментальное исследование). Пародонтология. 2018;23:1(86): 69–78.

- Domenyuk D. A., Kochkonyan Т. S., Shkarin V. V. Conceptual approach to diagnosing and treating den-toalveolar transversal divergent occlusion. Archiv Euro-Medica. 2022;12(3):25.

- Давыдов Б. Н., Доменюк Д. А. Особенности микроциркуляции в тканях пародонта у детей клю-чевых возрастных групп, страдающих сахарным диабетом 1-го типа. Часть I. Пародонтология. 2019; 24(90):4–10.

- Доменюк Д. А., Дмитриенко С. В. Основы моделирования зубов и построения зубных дуг. Санкт-Петербург, 2021. 164 с.

- Fomin I. V., Domenyuk D. A., Kondratyuk A. A., Subbotin R. S. Enhancement of research method for spatial location of temporomandibular elements and maxillary and mandibular incisor. Archiv EuroMedica. 2019; 9(1): 38–44.