Алгоритм управления организационной культурой на современном российском предприятии

Автор: Исопескуль О.Ю.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Проблемы управления развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен алгоритм управленче- ских действий по поддержанию или изменению организационной культуры предприятия, состоя- щий из трех этапов: аналитико-диагностического; конструктивного и мониторингового. Раскрыта последовательность деятельности внутри данных этапов, отражено их содержание и характер.

Управление организационной культурой, функциональная культура, социальная культура, когерентность организационной культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/147204048

IDR: 147204048 | УДК: 35.088

Текст научной статьи Алгоритм управления организационной культурой на современном российском предприятии

обусловленная многообразием составляющих ее элементов и проявлений, делает проблему управления организационной культурой чрезвычайно сложной и многовариантной. Анализ предприятий Пермского края показал, что только крупные предприятия, имеющие большую численность персонала, программируют процессы управления организационной культурой. И эта практика вполне закономерна, поскольку чем больше предприятие, тем меньше вероятность формирования стратегически ориентированной организационной культуры без активного управления этим процессом.

В современной теории и практике управления существует два альтернативных взгляда на возможность управления организационной культурой.

Первый, атрибутивный, рассматривает культуру как атрибут организации и отражает идею возможности и необходимости влиять на ее формирование и развитие.

Второй чаще всего ассоциируется с феноменологической моделью и отрицает всякую возможность целенаправленного воздействия на организационную культуру. Ряд авторов полагают, что культура – это некая метафора и управлять ею невозможно, а следует лишь наблюдать и изучать.

Мы придерживаемся интерстициональной точки зрения, предполагая, что, являясь фрактальным конструктом с элементами кибернетической самоорганизации, культура предприятия сочетает в себе возможность воспринимать управленческое воздействие и способность к самопреобразованию путем адаптации к изменяющимся условиям.

Организационная культура представляет собой базовый внутриорганиза-ционный институт, обладающий характеристиками метаинститута и объединяющий в себе конструкты институтов функциональной и социальной культуры.

Критериями отличия института «функциональная культура» от института «социальная культура» в рамках организационной культуры являются:

-

- источник происхождения институтов;

-

- доминирующие субъекты их создания;

-

- степень целенаправленности действий по формированию функциональной и социальной культуры;

-

- приоритетная цель их функционирования;

-

- доминирующие аспекты регулирования (таблица).

Отличительные характеристики институтов «функциональная культура» и «социальная культура»

|

Критерий |

Институт «функциональная культура» |

Институт «социальная культура» |

|

Источник происхождения |

Конструируется «сверху» |

Эволюционирует в результате двуединого процесса «снизу» и «сверху» |

|

Доминирующий субъект формирования |

Собственники, топ-менеджмент |

Персонал |

|

Степень целенаправленности действий по формированию института |

Целенаправленная деятельность, вызванная требованиями конкурентоспособности предприятия во внешней среде |

В целом спонтанные процессы, обусловленные потребностью персонала снизить степень неопределенности в процессе совместной организационной деятельности |

|

Приоритетная цель функционирования института |

Создание и поддержание системы санкционированных поведенческих отношений, способствующих формированию модели поведения, ориентированной на достижение предприятием конъюнктурного или простого аттрактора |

Создание и поддержание социальных взаимосвязей, способствующих снижению трансакционных издержек в процессе взаимодействия сотрудников предприятия |

|

Аспекты проявления |

Регламентация взаимоотношений в рамках реализации сотрудниками трудовых функций |

Отношение персонала к нормам и правилам «функциональной культуры», а также регулирование тех сфер организационной жизнедеятельности, которые полностью или частично не охвачены функциональной культурой |

|

Базовые механизмы принуждения к соблюдению норм и правил |

Организационные |

Социальные |

Как видно из таблицы, целью функциональной культуры является создание и поддержание системы санкционированных поведенческих актов, способствующих формированию модели поведения, ориентированной на достижение стратегических целей предприятия.

Социальная культура больше представляет собой повседневную культуру, складывающуюся в результате взаимодействия групповых и индивидуальных субкультур. Как правило, она возникает как результат эволюционного процесса, происходящего и «сверху», и «снизу», поскольку и персонал и руководство предприятия заинтересованы в создании единой системы координат не только в процессе реализации ими своих профессиональных функций, но и в рамках инфраструктурных и непроизводственных процессов. Однако следует отметить, что доминирующим субъектом формирования социальной культуры все же является персонал, поскольку именно он, в силу своего специфического положения, более всего заинтересован в создании и поддержании социальных взаимосвязей, способствующих снижению степени неопределенности и трансакционных издержек в процессе группового взаимодействия.

Для обеспечения эффективности развития предприятия данные институты должны обладать характеристиками когерентности.

Под когерентностью организационной культуры мы понимаем ее способность быть внутренне скореллированным конструктом, сохраняющим такую способность на протяжении всего жизненного цикла предприятия. При этом, как показала практика, имеет смысл говорить о двух аспектах когерентности: содержательном и уровневом.

Содержательная когерентность организационной культуры предполагает ценностно-нормативное соответствие социальной и функциональной культур, в то время как уровневая когерентность отражает идентичность восприятия организационной реальности представителями различных структурных уровней и прежде всего управленческого звена и рядовых сотрудников. При этом особое значение приобретает интерпретация персоналом содержания функциональной культуры как конструкта, регулирующего основную, профессионально-трудовую сферу деятельности любого предприятия. В связи с этим уровневая когерентность функциональной культуры является зоной приоритетного внимания топ-менеджмента и должна выступать обязательным объектом анализа в процессе управления организационной культурой.

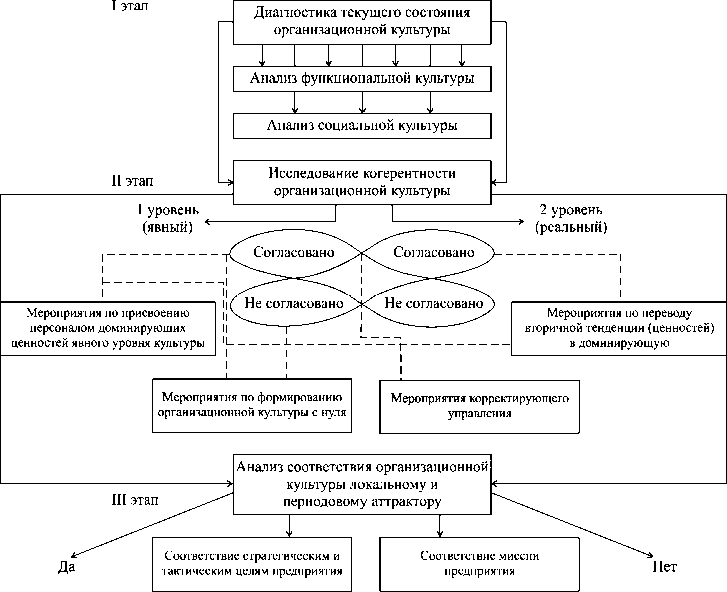

Алгоритм управления организационной культурой, на наш взгляд, должен включать в себя три основных фазы:

-

I - аналитико-диагностическую;

-

II – конструктивную;

-

III – мониторинговую (рис. 1).

Первая фаза – аналитико-диагностическая является базовой в любом процессе управления. На данном этапе происходит идентификация текущего состояния организационной культуры, т.е. оценка эффективности предшествующих управленческих воздействий с точки зрения текущего конъюнктурного аттрактора1. Анализу диверсифицировано подвергаются также социальная и

Рис. 1. Алгоритм управления организационной культурой предприятия

Рис. 2. I фаза программы управления организационной культурой предприятия функциональная культура предприятия, их когерентность и способность обеспечивать достижение конъюнктурного аттрактора.

Рассмотрим первую фазу программы более подробно (рис. 2).

Как видно из рис. 2, основу первой фазы алгоритма составляет исследование глобальной когерентности организационной культуры в соответствии с определением ее содержательного и уровневого аспектов.

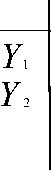

Учитывая, что глобальная когерентность организационной культуры возникает при условии синтеза уровневой и содержательной когерентности, можно выделить четыре ее базовых варианта (рис. 3).

Рис. 3. Варианты глобальной когерентности организационной культуры

На рисунке 3 Y1 представляет уровневую когерентность; Y2 – уровневую некогерентность; X1 – содержательную когерентность, а X2 – содержательную некогерентность.

Y1 X1 отражает глобальную согласованность, которая требует корректирующего управления при условии, что содержание организационной культуры соответствует конъюнктурному аттрактору. В противном случае характер управленческих воздействий на организационную культуру должен ориентироваться на создание адекватной аттрактору организационной культуры с «нуля».

Y1 X2 имеет потенциал глобальной когерентности, поскольку восприятие организационной культуры представителями различных организационных уровней в целом идентично, в то время как содержательная когерентность отсутствует. В связи с этим, данный вариант глобальной когерентности можно назвать «потенциальной когерентностью».

Отсутствие содержательной когерентности может так же существовать в двух вариантах: с доминированием функциональной культуры и с доминированием социальной культуры. Подобная некогерентность содержит в себе потенциал нескольких сценариев развития событий.

-

1. При условии, что ценности функциональной культуры соответствуют аттрактору, а ценности социальной культуры не поддерживают его, необходимо осуще ствлять мероприятия по присвоению персоналом ценностей функциональной культуры. Специфика данного сценария заключается в том, что персонал уже осведомлен о ценностях функциональной культуры, но не принимает их по комплексу причин. В связи с этим руководству предприятия необходимо, минуя стадию ознакомления, сконцентрироваться на мероприятиях по поддержанию ценностей функциональной культуры для их дальнейшего присвоения персоналом.

-

2. При условии, что ценности социальной и функциональной культуры не соответствуют аттрактору, необходимо сконцентрироваться на мероприятиях по формированию нового ценностного обеспечения профессионального и социального поведения сотрудников.

-

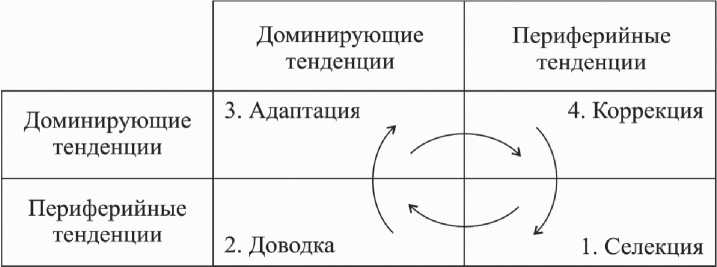

3. При условии, что ценности функциональной культуры не соответствуют аттрактору, но при этом доминируют, а ценности социальной культуры соответствуют, однако носят периферийный характер, имеет смысл осуществлять мероприятия по переводу вторичных ценностей (периферийных тенденций) социальной культуры в доминирующие ценности организационной культуры. Конверсия периферийных ценностей и соответствующих им правил и норм (вторичные тенденции) осуществляется на основе четырех подпроцессов (рис. 4).

Рис. 4. Конверсия вторичных тенденций организационной культуры в доминирующие

Как следует из рис. 4, исходной точкой является процедура селекции, когда из комплекса периферийных тенденций вычленяются те, которые отвечают требованиям достижения аттрактора и превращаются в доминирующие. Далее происходит доводка , когда в структуре новых доминирующих тенденций при необходимости происходят некоторые изменения в направлении их оптимизации. Однако с течением времени, учитывая динамичность внешней и внутренней среды предприятия, доминирующие тенденции неизбежно будут подвергаться корректировке за счет влияния новых периферийных тенденций с учетом изменяющегося аттрактора. Эти процессы происходит на этапе адаптации . На завершающем этапе коррекции одни периферийные тенденции заменяются другими, которые оптимизируют процесс достижения аттрактора.

Ситуация, описываемая сочетанием Y2 X1 , также свидетельствует об отсутствии глобальной когерентности, однако ее не имеет смысла обозначать как потенциальную когерентность. В данном случае, в отличие от предшествующей ситуации, несогласованность касается уровневого аспекта организационной культуры, что имеет более негативные последствия для предприятия. Дело в том, что при наличии уровневой когерентности, но при ее отсутствии в содержательном поле, для достижения глобальной согласованности необходимо лишь подкорректировать какой-то из институтов организационной куль- туры, приведя в соответствие с аттрактором. При условии же содержательной когерентности, но без аналогичного состояния в уровневом разрезе – мероприятия не могут иметь режиссерского характера, по скольку необходимо будет «ломать» всю систему во сприятия либо руководителя, либо его подчиненных. Закономерно, что данный процесс будет более ресурсоемким, неизбежно вызовет организационное сопротивление и приведет к увеличению всех видов издержек. В связи с этим охарактеризуем данную ситуацию как глобальную некогерентность 1-го типа.

Y2 X2 представляет глобальную некогерентность 2-го типа , когда отсутствует и содержательная и уровневая когерентность. Это свидетельствует о необходимости целенаправленного формирования организационной культуры с «нуля», поскольку существующий перечень ценно стей, норм и правил, являясь дробным, противоречивым и слабым, не имеет потенциала для содействия до стижению предприятием аттрактного состояния.

Способность организационной культуры поддерживать движение предприятия к аттрактору является ее доминирующей, определяющей характеристикой. В связи с этим анализ соответствия организационной культуры характеру аттрактора также составляет один из этапов первой фазы программирования организационной культуры. При этом следует отметить, что к типовым аттракторам, как показал наш анализ, как правило, относятся: увеличение доли рынка, повышение качества выпускаемой продукции, сохранение текущего состояния предприятия, увеличение размера прибыли и т.д. Однако в каждом конкретном случае, субъект управления само стоятельно или с помощью консультантов определяет характер текущего аттрактора и степень соответствия организационной культуры этом аттрактору.

Вторая фаза - конструктивная включает в себя два возможных сценария развития событий с учетом той же принципиально важной предпосылки – способности организационной культуры обеспечить предприятию достижение аттрактора:

-

1) организационная культура не соответствует аттрактору;

-

2) организационная культура соответствует аттрактору.

В первом случае речь идет об изменении культуры предприятия (рис. 5).

Как следует из рис. 5, первым шагом изменения организационной культуры является формирование новой ее модели, максимально ориентированной на соответствующий аттрактор.

Формирование модели происходит на основе генерации, заимствования и отбора идей, когда содержание организационного аттрактора выступает в качестве «сита», отбирающего наиболее релевантные текущей ситуации идеи. В соответствии с ними формируются определенные организационные практики, которые могут быть первичными в аспекте трансфертных процессов моделирования организационной культуры. Именно практики становятся основой для реверсивного формирования идейного обеспечения модели.

Рис. 5. Изменение организационной культуры предприятия

Внедрение новых организационных практик требует некоторого периода адаптации, который позволит выявить зоны необходимого дальнейшего совершенствования модели. При условии изменения аттрактора процесс моделирования организационной культуры вновь начнется с генерации и трансферта идей и практик, но уже соответствующих новому аттрактору.

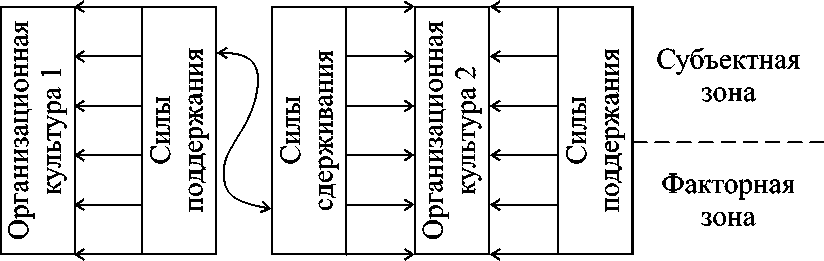

Второй шаг блока «Изменение» (рис. 5) ориентирован на выявление сил, которые способны поддержать внедрение и распространение новой модели организационной культуры, а также сил, которые потенциально будут сдерживать эти процессы (рис. 6).

Рис. 6. Силы, влияющие на изменение организационной культуры

Из рис. 6 видно, что и сдерживающие и поддерживающие силы подразделены на субъектную и факторную зоны. В первую входят сотрудники пред- приятия или субъекты, взаимодействующие с ним и имеющие культурообразующий и (или) культуротрансфертный потенциал (собственник, инвесторы, топ-менеджмент, управленцы среднего и базового уровня, рядовые сотрудники - культурообразующие элементы неформальной структуры и т.д.). Вторая включает в себя факторы, которые могут повлиять на скорость и качество изменения организационной культуры. К таким факторам, на наш взгляд, имеет смысл отнести:

-

- характер национальной культуры, в рамках которой работает предприятие;

-

- степень устойчивости прежней модели организационной культуры;

-

- наличие сильных периферийных тенденций (альтернативные субкультуры);

-

- размер предприятия;

-

- конфигурацию формальных и неформальных коммуникативных каналов;

-

- финансовое состояние предприятия;

-

- специфику отраслевой культуры и др.

В каждом конкретном случае перечень факторов будет специфицироваться для определенного предприятия, позволяя составить реальную картину предстоящих изменений.

Следует отметить, что сдерживающие и поддерживающие силы не имеют постоянного статуса и могут кардинально менять свои вектора при условии, что периферийные тенденции (субкультуры) переходят в разряд доминирующих, а доминирующие, в свою очередь, теряют прежние позиции.

Формирование «карты сил» чрезвычайно важно, поскольку в процессе любого изменения затрагиваются личные интересы многих (если не всех) сотрудников. В связи с этим необходимо, на наш взгляд, осуществить:

-

- исследование удовлетворенности персонала текущим состоянием предприятия и их личного восприятия «горизонта изменений»;

-

- оценку формальной и неформальной организационной структуры на предмет выявления культурообразующих элементов в рамках функциональной и социальной культур и их субъективного восприятия изменений организационной культуры;

-

- диагностику персонала с точки зрения выявления в его структуре «мирных радикалов» [4].

Картина, полученная в результате анализа сдерживающих и поддерживающих сил должна стать базой для определения зон приоритетного воздействия - третьего шага блока «Изменение».

Формирование новой культурной конфигурации предполагает изменение и в ее базовых рефлекторах - сферах организационной жизнедеятельности, которые, с одной стороны, являются инфраструктурным элементом культуры, которые поддерживают ее ценности; с другой - выступают информационным источником о ее характере. К таким рефлекторам мы отнесли: организационные системы стимулирования и мотивации; организационные коммуникации; характер и содержание управленческого поведения руководителей всех уровней; процессы найма, развития и увольнения персонала; специфику групповой деятельности и т.д.

Информация о качестве персонала, его потенциале для изменения организационной культуры, полученная на предшествующих этапах, позволяет сформировать комплекс методов и инструментов, с помощью которых будет осуществляться управленческое воздействие на организационные рефлекторы.

Данные методы и инструменты могут иметь прямой (явный) и косвенный (неявный) характер. К прямым следует отнести декларацию руководством предприятия правил и норм, базирующихся на обновленных организационных ценностях, способствующих процессу достижения аттрактного состояния, в формализованных документах: правилах внутреннего распорядка, положениях, регламентирующих деятельность подразделений предприятия, приказах, распоряжениях и т.д. Л.С. Савченко подчеркивает необходимость разграничения понятий «принятые» и «продекларированные» ценности. Исследователь считает, что основным условием трансформации декларируемых ценностей в принятые является практическое включение сотрудника в деятельность организации, направленную на реализацию этой ценности [2, с. 22].

К косвенным методам и инструментам относятся все неформализованные проявления организационного поведения, которые влияют на информирование, трансляцию и присвоение новых организационных ценностей. При этом следует отметить, что по мере усложнения организационной жизнедеятельности, накоплении управленческих знаний, происходит некоторое смещение доминант управленческого воздействия с формализованных методов к неформализованным, которые базируются на социально-психологических технологиях. Это обусловлено наличием определенного «предела управленческого потенциала» явных методов и инструментов воздействия на персонал. А основные управленческие резервы, таким образом, сконцентрированы в комплексе их косвенных аналогов.

Соотношение между прямыми и косвенными методами управленческих воздействий на каждом предприятии будет сугубо индивидуальным, обусловленным содержательной когерентностью организационной культуры. В ситуации слабости функциональной культуры прямые методы воздействия будут скорее всего менее эффективными и включать серьезные защитные механизмы со стороны персонала, руководствующегося ценностями социальной культуры. В ситуации сильной функциональной культуры – косвенные методы будут носить вспомогательный характер, усиливая трансформационный эффект.

Особое внимание следует обратить на привлечение сотрудников к осуществляемым изменениям. Это необходимо делать при любых «вводных» условиях изменений. Ю.Г. Семенов выделяет конструктивные и деструктивные технологии управления. К первым, по его мнению, относятся те, которые в качестве основы формирования системы мер управленческого воздействия полагают активную волю субъекта организационной жизнедеятельности, олицетворяемую его культурным ресурсом. Деструктивные технологии пренебрегают культурными особенностями объекта воздействия, стремятся исказить систему восприятия смыслов и мотивации [3, с. 129]. Именно деструктивные управленческие технологии являются причиной существенного сопротивления изменениям со стороны персонала. Это особенно явно стало проявляться в условиях кризиса корпоративного управления в России [1, с. 36]. В связи с этим необходимо иметь четкое представление о существующих мировоззренческих установках сотрудников, их моральных норм. Это позволит определить спектр возможных воздействий на персонал и обеспечить значимый итог управления организационной культурой предприятия.

Ю.Г. Семенов вводит понятие «понимающей власти», которая учитывает всю полноту культурной самобытности объектов управления [3, с. 129]. Однако для современных российских управленцев характерно снижение способности к интеллектуальному усилию. По мнению исследователя, «…зача-стую откровенные антиинтеллектуалистские установки руководителей приводят к выхолащиванию реального содержания управленческих компетенций, что особенно ощутимо на уровне руководителей среднего звена, в условиях современных управленческих практик, составляющих костяк управленческой системы» [3, с. 130].

Понимание объема необходимых изменений является основой для формирования их ресурсной базы. В данном случае речь должна идти о правовых, человеческих, финансовых ресурсах.

Заключительных этапом блока «Изменения» является разработка маркерного плана изменения организационной культуры , в котором фиксируются «контрольные точки» такого изменения в определяемых зонах организационной жизнедеятельности.

В заключительной фазе программирования организационной культуры – «Мониторинг и контроль» происходит выявление того, насколько качество новой организационной культуры способствует достижению предприятием аттрактного состояния. В случае если цель изменений не достигнута и организационная культура не может стимулировать достижение предприятием аттрактора, происходит возвращение к началу этапа изменений. При условии успешной реализации изменений управление организационной культурой переходит в уровень «Поддержание» .

Данный аспект программирования также предполагает выявление сдерживающих и поддерживающих сил и составление соответствующей карты. В этом случае необходимо выявить какие из составляющих субъектной и факторной зон препятствуют укреплению организационной культуры предприятия с учетом информации об ее уровневой и содержательной когерентности.

На последующих этапах происходит определение соответствия содержания базовых рефлекторов характеру организационной культуры: важно, чтобы содержание рефлекторов отражало те ценности, которые являются доминирующими для существующей на предприятии организационной культуры.

Кроме того, необходимо постоянно отслеживать качество конфигурации коммуникативных каналов и выявлять возможные проблемные зоны, препятствующие распространению всех проявлений организационной культуры.

Очевидно, что в силу многоаспектности воздействия организационной культуры, а также ее зависимости от факторов внутренней и внешней организационной среды, едва ли может быть найдена единственно верная для всех многообразных условий модель формирования и изменения организационной культуры. Более актуальным, на наш взгляд, станет процесс формирования культуры на основе согласования ее элементов со стратегическими целями конкретного предприятия (аттрактором), структурой этого предприятия, его персоналом, спецификой применяемых технологий, ситуационного контекста и т.д.

Список литературы Алгоритм управления организационной культурой на современном российском предприятии

- Магданов П.В. Применение стратегического планирования в компаниях Пермского края//Ars administrandi. 2012. № 1. С.35-44.

- Савченко Л.С. Управление организационной культурой в предпринимательских структурах: автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2008. 53 с.

- Семенов Ю.Г. Организационная культура в контексте гуманитарных технологий//Менеджмент в России и за рубежом. 2010. № 2. С. 127-130.

- Meyerson D.F. Radical Change, the Quiet Way//Harvard business rev. 2001. Vol. 79, № 9. P. 92-100.