Алгоритм выбора оптимального доступа при протезировании митрального клапана у пациентов с высоким хирургическим риском

Автор: Елисеев И.Г., Лищук А.Н., Хавандеев М.Л., Комендантова Ю.В., Гительзон Е.А., Файбушевич А.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнение эффективности и безопасности протезирования митрального клапана (МК) с использованием разных оперативных доступов (срединная стернотомия и боковая миниторакотомия) у пациентов с избыточной массой тела, отягощенным коморбидным фоном и высоким хирургическим риском, оценка влияния выбора доступа на осложнения, качество жизни, выживаемость и функциональное состояние сердца, а также определение факторов риска развития осложнений при сочетанном хирургическом лечении ИБС и протезировании МК.

Митральный клапан, протезирование, стернотомия, миниторакотомия, обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/140310005

IDR: 140310005 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_23

Текст научной статьи Алгоритм выбора оптимального доступа при протезировании митрального клапана у пациентов с высоким хирургическим риском

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смерти у населения. Поражение митрального клапана (МК) составляет 25% всех приобретенных пороков сердца [1; 2].

В кардиохирургии часто применяется метод продольной срединной стернотомии, однако, несмотря на то что этот доступ обладает отличной визуализацией и возможностью хирургических манипуляций, данный подход обладает и определенными недостатками. В частности, сообщается, что он сопровождается значительной травмой костно-мышечного каркаса грудной клетки, длительной реабилитацией и увеличивает риск возникновения гнойных медиастинитов [3–8].

Большинство кардиохирургов отдают предпочтение проведению миниторакотомии с целью снижения риска осложнений и уменьшения времени пребывания пациента в больнице [9; 10]. Правосторонняя миниторакотомия может быть эффективной альтернативой срединной стернотомии при операции на МК после предыдущего хирургического вмешательства, позволяя свести к минимуму вероятность осложнений [11–13].

Результаты хирургических вмешательств через минидоступы соотносятся с результатами операций, проведенных с обычной срединной стернотомией, однако, с уменьшенным риском развития инфекций, меньшей потребностью в гемотрансфузии и более быстрым восстановлением пациентов [14; 15]. Миниинвазивная хирургия сердца получила международное признание, начиная с середины 90-х гг. ХХ века [16; 17]. В течение последних двух десятилетий миниинвазивная хирургия МК стала широко распространенной и предпочтительной операцией для пациентов с изолированным митральным пороком [18]. В частности, эти операции становятся все более востребованными в контексте стремления к снижению риска послеоперационных инфекций у пожилых пациентов [19].

Материалы и методы

Дизайн исследования. Исследование было проведено ретроспективно, группы пациентов формировались в зависимости от вида хирургического доступа: через срединную стернотомию и через боковую правую миниторакотомию. Критерии включения: возраст ≥18 лет, индекс массы тела> 30 кг/м2, наличие порока МК, подлежащий хирургическому лечению, текущая стадия ХСН по NYHA ≥1, и известное состояние сосудов коронарного русла. Критерии исключения: сочетанные поражения других клапанов сердца, требующих хирургического вмешательства, кардиогенный шок, фракция выброса левого желудочка ≤30% и др.

Характеристика пациентов. В исследование было включено 130 пациентов с поражением МК с избыточной массой тела, отягощенным коморбидным фоном и высоким хирургическим риском. 50 пациентам протезирование МК было выполнено с помощью срединной стерно- томии, 80 пациентам – путем боковой миниторакотомии. Большинство пациентов были старше 55 лет, среди них 59% – старше 65 лет. Большинство – мужского пола. Большая часть имела повышенную массу тела (ИМТ>35 кг/м2). В основном, операция проводилась из-за дегенеративных заболеваний соединительной ткани. У пациентов часто была АГ, фибрилляция предсердий и инфаркт миокарда в прошлом. Многие имели III и IV классы ХСН по NYHA. Некоторым пациентам перед протезированием было выполнено эндоваскулярное стентирование коронарных артерий. Были выявлены значимые различия в частоте протезирования МК с одномоментным коронарным шунтированием и ИБС. Статистически значимых различий по коморбидному фону не отмечено.

Хирургические вмешательства. Все хирургические вмешательства были выполнены в 2015–2023 гг. в кардиохирургическом отделении ФГБУ НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского МО РФ.

Процедура протезирования МК с использованием срединной стернотомии была выполнена у 50 пациентов. Операции проводились с использованием искусственного кровообращения и контролируемой умеренной гипотермией и выполнялись под комбинированным наркозом. Срединная стернотомия, ревизия сердца, крупных сосудов, канюляция аорты и полых вен, защита миокарда и доступ к МК были проведены по стандартной методике. Протезирование осуществлялось путем удаления пораженных структур и имплантации протеза с последующим ушиванием левого предсердия и реваскуляризацией при поражении коронарных артерий. Определение размера биопротеза проводилось посредством стандартных измерителей с предварительной оценкой при помощи эхокардиографии и при необходимости КТ. Были использовали следующие модели протезов МК: St. Jude Biocor, Sorin Mitroflow, Неокор, On-X. В 9 случаях поражению МК сопутствовало поражение коронарных артерий, в связи с чем протезирование было дополнено коронарным шунтированием. В 1 случае выполнялось стентирование коронарной артерии.

Процедура протезирования МК с использованием боковой миниторакотомии была выполнена у 80 пациентов. Выполнение операции проводилось под комбинированным наркозом с раздельной интубацией главных бронхов. Переднебоковая миниторакотомия выполнялась по стандартной методике, разрезом 7–8 см под правой молочной железой. Выделяли общую бедренную артерию слева и формировали кисет для аортальной канюли. Осуществляли ревизию сердца, раздельную канюляцию верхней и нижней полых вен, подключение аппарата искусственного кровообращения, кардиоплегию, доступ к МК, ревизию и иссечение створок МК. Далее – имплантацию протеза клапана и ушивание левого предсердия, инсуфляцию СО2 в рану для профилактики воздушной эмболии, восстановление сердечной деятельности, дренирование правой плевральной полости и послойное ушивание послеоперационных ран и наложение асепти-

Елисеев И.Г., Лищук А.Н., Хавандеев М.Л. и др.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ ХИРУРГИЧЕСКИМ РИСКОМ

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки до операции (слева) и после (справа) в прямой проекции.

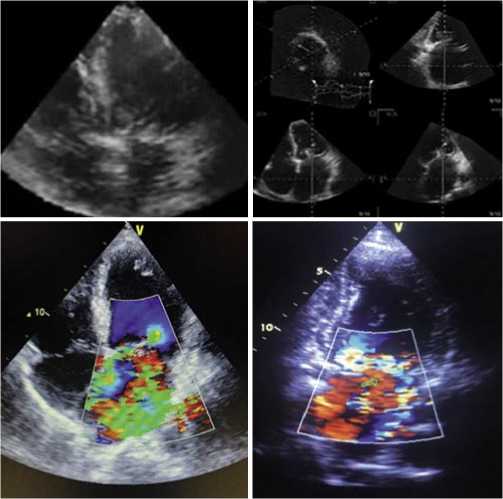

Рис. 2. Эхокардиографическая картина порока МК с выраженной недостаточностью в апикальной (слева) и четырехкамерной позициях (справа).

ческой повязки. В группе пациентов при правосторонней миниторакотомии 17-ти пациентам выполнили стентирование коронарных артерий.

Методы обследования. Предварительно был проведен анализ жалоб и анамнеза пациентов и физикальный осмотр. Качество жизни пациентов до и после протезирования МК оценивалось при помощи опросника SF-36. Операционный риск оценивался с использованием шкалы Euroscore II, коморбидный фон – индексом Чарлсона. Предоперационное обследование включало рентгенографию (Рис. 1), ЭКГ, ЭхоКГ (Рис. 2) и при необходимости – коронарографию, а также оценку NT-proBNP.

Методы статистического анализа. Количественные признаки анализировались на соответствие нормальному распределению через квантильный график. При нормальном распределении использовали среднее и стандартное отклонение, иначе – медиану и квартили. Статистическую значимость связей качественных признаков проверяли с помощью критерия Фишера, мерой эффекта был относительный риск с 95% доверительным интервалом. Сравнение групп по количественным признакам проводилось t-критерием (нормальное распределение) или критерием Манна-Уитни (отличное от нормального). При анализе динамики использовали смешанные линейные модели для оценки воздействия факторов «группа», «время» и их взаимодействия. Статистический анализ проводился в R 4.2.3 с пакетами dplyr, gtsummary, gt, tidyr, ggplot2, rstatix, lme4, emmeans, epitools.Значения p<0,05 считались статистически значимыми при двустороннем уровне значимости.

Результаты и обсуждение

Анализ был условно разделен на несколько этапов, соответствующих задачам и объединенных общей целью.

-

1 этап: проанализированы непосредственные клинические и гемодинамические результаты протезирования МК при боковой миниторакотомии и срединной стернотомии.

-

2 этап: оценены осложнения послеоперационного периода.

-

3 этап: оценена динамика болевого синдрома и качества жизни в раннем и позднем послеоперационном периоде.

-

1 этап. Сравнительный анализ непосредственных клинических и гемодинамических результатов. Исследуемые группы были сходны по большинству параметров (возраст, коморбидный фон, показания к протезированию и др.), за исключением пациентов с выраженной ИБС. Выявлены статистически значимые различия в длительности операции, в длительности ИВЛ и искусственного кровообращения – они были статистически значимо выше у пациентов, получивших протезирование МК с использованием срединной стернотомии. После боковой миниторакотомии срок стационарного лечения был статистически значимо меньше.

Проведен анализ динамики гемодинамических показателей, отмечено статистически значимое увеличение ФВ ЛЖ и уменьшение КДО и КСО после операции. Через три месяца ФВ ЛЖ увеличилась на 10,52% по сравнению с исходным значением. Динамика в группах (взаимодействие факторов «Группа» и «Этап») статистически значимо не различалась. Динамика конечно-диастолического объема была обратной. У всех пациентов отмечено статистически значимое уменьшение КДО. Через три месяца КДО уменьшился на 23,29 мл/м2 по сравнению с исходным значением. Динамика в группах (взаимодействие факторов «Группа» и «Этап») статистически значимо не различалась. Динамика конечно-систолического давления левого желудочка была, в целом, схожей. У всех пациентов отмечено статистически значимое уменьшение КСО. Динамика в группах между этапом до операции и выпиской

Елисеев И.Г., Лищук А.Н., Хавандеев М.Л. и др.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ ХИРУРГИЧЕСКИМ РИСКОМ различалась статистически значимо. В результате при выписке пациенты, получившие протезирование МК с использованием срединной стернотомии, уже не имели статистически значимых различий с пациентами, получившими протезирование МК с использованием боковой миниторакотомии. Несмотря на статистические различия в КСО через три месяца после выписки, их клиническая значимость требует дополнительного исследования.

Расчетное систолическое давление в легочной артерии у пациентов в обеих группах снижалось, как на момент выписки, так и через три месяца после нее. Уменьшение систолического давления в легочной артерии через три месяца составило 6,55 мм рт. ст. Толщина межжелудочковой перегородки уменьшилась на 1,91 мм через три месяца по сравнению с исходным значением. Масса миокарда левого желудочка также уменьшилась на 27,91 мм через три месяца. Средний градиент давления на МК по сравнению со значением при выписке статистически значимо не менялся через три месяца. Уровень NT-proBNP уменьшался как на момент выписки, так и через три месяца после нее.

Значимых различий в обеих группах не выявлено на влияние на гемодинамические и структурные показатели сердца, а также уровень NT-proBNP.

Выживаемость пациентов через три месяца в обеих группах составила 100%. Было также отмечено улучшение функционального класса ХСН по NYHA.

После операции различия между группами не были статистически значимы. Ни в одной из групп не было пациентов с функциональным классом IV по NYHA, а большинство пациентов имели I-II класс. Среди пациентов, получивших протезирование МК с использованием срединной стернотомии, было несколько больше (без статистической значимости) пациентов с I функциональным классом (58% против 36%) и меньше пациентов с II функциональным классом ХСН, чем среди пациентов, получивших протезирование с использованием боковой миниторакотомии.

Сравнительные результаты хирургических вмешательств представлены в таблице 1.

-

2 этап. Осложнения раннего послеоперационного периода. Были отмечены следующие виды осложнений (в порядке уменьшения частоты встречаемости): фибрилляция предсердий; AV-блокада III степени; потреб-

- ность в инотропной поддержке; осложнения, связанные с доступом.

Частота встречаемости фибрилляции предсердий, AV-блокады III степени, потребность в инотропной поддержке не различались у пациентов, получивших протезирование МК с использованием срединной и боковой миниторакотомии. Статистически значимых различий в осложнениях, связанных с доступом, не было. Не было отмечено нарушения мозгового кровообращения ни у одного пациента.

Потенциально возможным неблагоприятным событием может быть развитие острого повреждения почек. Динамика скорости клубочковой фильтрации (СКФ) статистически не различалась между группами. Однако у пациентов с хронической болезнью почек наблюдалось прогрессирование ухудшения функции почек в течение исследования. У пациентов, получивших протезирование МК с боковой миниторакотомией, восстановление СКФ произошло в меньшей степени, что привело к прогрессированию хронической болезни почек до 3 стадии чаще, чем у пациентов с использованием срединной стернотомии. Таким образом, риск прогрессирования хронической болезни почек был статистически значимо больше у пациентов, получивших протезирование МК с использованием боковой миниторакотомии. Сахарный диабет не был статистически значимо связан с риском прогрессирования стадии хронической болезни почек.

Осложнения раннего послеоперационного периода представлены в таблице 2.

-

3 этап. Сравнительный анализ выраженности болевого синдрома и качества жизни в послеоперационном периоде. Протезирование МК с использованием боковой миниторакотомии обеспечивало меньшую выраженность болевого синдрома и лучшее качество жизни по большинству параметров, оцени оцениваемых при помощи опросника SF-36: физического функционирования, ролевого функционирования, физической боли, показателя общего состояния здоровья, жизнеспособности, социального функционирования и эмоционального ролевого функционирования.

По визуально-аналоговой шкале пациенты, получившие протезирование МК с использованием срединной стернотомии, испытывали более выраженные боли как в покое, так и в движении. Длительность потребности в

Табл. 1. Непосредственные результаты вмешательств

|

Признак |

Все пациенты, N = 130 |

Доступ |

P значение |

|

|

Срединная стернотомия, N = 50 (38,5%) |

Боковая миниторакотомия, N = 80 (61,5%) |

|||

|

Длительность операции1, минуты |

184,8 (27,6), от 132,0 до 261,0 |

209,7 (22,4), от 154,0 до 261,0 |

169,3 (17,3), от 132,0 до 202,0 |

<0,0013 |

|

Длительность ИВЛ1, часы |

11,1 (2,6), от 5,7 до 18,6 |

12,4 (2,5), от 7,7 до 18,6 |

10,3 (2,2), от 5,7 до 15,6 |

<0,0013 |

|

Длительности искусственного кровообращения1, минуты |

92,8 (12,5), от 63,0 до 124,0 |

105,7 (6,1), от 89,0 до 124,0 |

84,8 (7,9), от 63,0 до 102,0 |

<0,0013 |

|

Конверсия доступа2 |

1 (0,8%) |

0 (0%) |

1 (1,3%) |

>0,9994 |

|

Длительность госпитализации1, сутки |

7,1 (1,8), от 4,0 до 11,0 |

9,0 (1,0), от 6,0 до 11,0 |

5,9 (0,9), от 4,0 до 8,0 |

<0,0013 |

Примечание: 1 – среднее арифметическое (SD), минимум, максимум; 2– абсолютное количество (%); 3 – t-тест; 4 – точный тест Фишера.

Елисеев И.Г., Лищук А.Н., Хавандеев М.Л. и др.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ ХИРУРГИЧЕСКИМ РИСКОМ

Табл. 2 Осложнения раннего послеоперационного периода в группах

|

Признак |

Все пациенты, N = 130 |

Доступ |

P значение |

|

|

Срединная стернотомия, N = 50 (38,5%) |

Боковая миниторакотомия, N = 80 (61,5%) |

|||

|

Фибрилляция предсердий1 |

26 (20%) |

11 (22%) |

15 (19%) |

0,6592 |

|

AV-блокада III степени1 |

20 (15%) |

8 (16%) |

12 (15%) |

>0,9992 |

|

Потребность в инотропной поддержке1 |

16 (12%) |

7 (14%) |

9 (11%) |

0,7852 |

|

Осложнения, связанные с доступом1 |

2 (1,5%) |

1 (2,0%) |

1 (1,3%) |

>0,9992 |

Примечание: 1 – абсолютное количество (%); 2 – точный тест Фишера.

Табл. 3. Сравнительный анализ показателей болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде

|

Признак |

Все пациенты, N = 130 |

Доступ |

P значение |

|

|

Срединная стернотомия, N = 50 (38,5%) |

Боковая миниторакотомия, N = 80 (61,5%) |

|||

|

Боль в покое по визуально-аналоговой шкале1 (0–10 баллов) |

3,0 [3,0; 4,0], от 1,0 до 6,0 |

4,0 [3,3; 5,8], от 1,0 до 6,0 |

3,0 [2,0; 3,0], от 1,0 до 5,0 |

<0,0013 |

|

Боль в движении по визуально-аналоговой шкале1 (0–10 баллов) |

5,0 [4,0; 6,0], от 2,0 до 10,0 |

6,0 [4,0; 8,0], от 2,0 до 10,0 |

5,0 [4,0; 6,0], от 2,0 до 7,0 |

0,0083 |

|

Суток наркотического обезболивания2 |

||||

|

1 |

61 (47%) |

19 (38%) |

42 (53%) |

|

|

2 |

61 (47%) |

28 (56%) |

33 (41%) |

0,1264 |

|

3 |

3 (2,3%) |

0 (0%) |

3 (3,8%) |

|

|

4 |

5 (3,8%) |

3 (6,0%) |

2 (2,5%) |

|

|

Суток ненаркотического обезболивания1 |

5,0 [4,0; 7,0], от 3,0 до 10,0 |

7,5 [5,0; 9,0], от 4,0 до 10,0 |

5,0 [3,0; 6,0], от 3,0 до 7,0 |

<0,0013 |

Примечание: 1 – медиана [границы 1 и 3 квартилей], минимум, максимум; 2 – абсолютное количество (%); 3 – тест Манна-Уитни; 4 – точный тест Фишера.

наркотическом обезболивании между группами не различалась, однако длительность наркотического обезболивания была больше у пациентов, получивших протезирование МК с использованием срединной стернотомии.

Сравнительный анализ показателей болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде представлен в таблице 3.

На основании проведенных исследований мы можем предложить следующий алгоритм выбора доступа при протезировании МК (Рис. 3).

Поражение митрального клапана, требующее хирургического лечения

Оценка состояния коронарных сосудов

- Есть 4— Показания к реваскуляризации —► Нет —

| Скрининг на хроническую болезнь почек

— Есть <- Хроническая болезнь почек -4 Нет

Срединная стернотомия + Стентирование коронарное шунтирование ।

Боковая торакотомия Р

Рис. 3. Алгоритм выбора доступа при протезировании МК.

При наличии показаний для протезирования МК следует провести оценку состояния коронарных сосудов для выявления показаний к реваскуляризации миокарда. При отсутствии показаний к реваскуляризации следует отдать предпочтение боковой миниторакотомии, как доступу, обеспечивающему более ранние сроки активизации больного, меньшую выраженность болевого синдрома, лучшее качество жизни при сравнимых со срединной стернотомией гемодинамических и функциональных результатах.

Заключение

У пациентов с отягощенным коморбидным фоном, избыточной массой тела и высоким хирургическим риском оптимальнее проводить процедуру протезирования МК с использованием боковой миниторакотомии, так как она сокращает время операции, время проведения искусственного кровообращения, время ИВЛ и период госпитализации по сравнению со срединной стернотомией. Оба метода обеспечивали значительное улучшение показателей кровообращения и снижение степени сердечной недостаточности согласно шкале NYHA, без статистически значимых различий между группами.

Использование боковой миниторакотомии для протезирования МК при сопутствующем эндоваскулярном стентировании коронарных артерий может увеличить риск прогрессирования хронической болезни почек почти в три раза в сравнении с применением срединной стернотомии и коронарным шунтированием. Частота

Елисеев И.Г., Лищук А.Н., Хавандеев М.Л. и др.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ ХИРУРГИЧЕСКИМ РИСКОМ осложнений в раннем послеоперационном периоде при использовании различных видов доступов остается примерно одинаковой.

После протезирования МК через боковую миниторакотомию у пациентов наблюдались более высокие показатели качества жизни спустя три месяца, что оценивалось при помощи опросника SF-36, а также намного меньшая интенсивность болевого синдрома в ранний послеоперационный период.

Для выбора оптимального метода доступа при протезировании МК надо учитывать потребность в сочетанном хирургическом лечении ИБС, а также исходную функцию почек.

Протезирование МК с боковой миниторакотомией предпочтительнее с точки зрения получения оптимальных результатов в раннем послеоперационном периоде.

У пациентов с хронической болезнью почек и необходимостью лечения ИБС рекомендуется использовать срединную стернотомию с одномоментным коронарным шунтированием.

У пациентов, прошедших протезирование МК через боковую миниторакотомию, наблюдается меньший болевой синдром, что способствует более ранней активности и улучшению результатов лечения.

Выбор метода протезирования у пожилых пациентов с избыточным весом рекомендуется проводить в соответствии с предложенным алгоритмом.