Алгоритмический подход к оптимизации расположения базовых станций в сетях поколения 3G

Автор: Логвинов А.В.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 4 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается возможность автоматизированного решения уравнения электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС) для сетей 3G с точки зрения оптимального размещения базовых станций (БС). Результатом работы является программный продукт «Оптимизация размещения базовых станций в сетях поколения 3G».

Сеть поколения 3g; критерий электромагнитной совместимости; модель хата

Короткий адрес: https://sciup.org/140191436

IDR: 140191436 | УДК: 621.396.98

Текст научной статьи Алгоритмический подход к оптимизации расположения базовых станций в сетях поколения 3G

Оценка ЭМС РЭС является общей задачей и неотъемлемой частью процесса обеспечения совместной работы РЭС сетей 3G. В ходе этой оценки вырабатываются условия, удовлетворяющие критерию ЭМС в данной электромагнитной обстановке. Эти условия могут включать: территориальные ограничения на размещение станции – источника помех; ограничение излучаемой мощности станции – источника мешающих сигналов в направлении на станцию, подверженную помехе; ширину защитных полос и величины частотных ограничений РЭС; уровень подавления боковых лепестков диаграмм направленности передающей и приемной антенн; оптимизацию параметров расположения РЭС и ориентации антенн и др.

С учетом распределения полос частот для сетей 3G варианты взаимного влияния БС сетей 3G и РЭС гражданского назначения в диапазоне 2 ГГц могут быть следующими:

-

- РЭС → БС (РЭС на базовую станцию);

-

- РЭС → АО (РЭС на абонентское оборудование);

-

- БС → РЭС (базовая станция на РЭС);

-

- АО → РЭС (абонентское оборудование на РЭС).

Как правило, условия влияния потенциально несовместимых РЭС определяются взаимной ориентацией их антенн. Возможны следующие сочетания ориентации диаграмм направленности антенн (ДНА), характеризующие взаимное влияние РЭС:

-

- Г-Г – ориентация ДНА РЭС главными лепестками (ГЛ) навстречу друг другу;

-

- Г-Б – ориентация ГЛ ДНА радиопередатчика на боковой лепесток (БЛ) ДНА радиоприемника;

-

- Б-Г – ориентация БЛ ДНА радиопередатчика на ГЛ ДНА радиоприемника;

-

- Б-Б – ориентация ДНА РЭС боковыми лепестками навстречу друг другу.

Уравнение ЭМС РЭС устанавливает взаимосвязь энергетических, частотных и пространственных параметров РЭС, излучающих полезный сигнал, и РЭС – источников непреднамеренных радиопомех, при которых обеспечивается требуемое качество функционирования РЭС. Обычно уравнение ЭМС составляют для «дуэльной» ситуации, когда ЭМС оценивается для двух РЭС, одно из которых рассматривается в качестве приемника полезного сигнала, а второе – источника непреднамеренных радиопомех. В общем случае возможно учесть несколько источников непреднамеренных радиопомех.

Важнейшими факторами, которые необходимо учитывать при анализе ЭМС РЭС, являются потери при распространении радиоволн на трассе и флуктуации уровней принимаемых сигналов и радиопомех.

Флуктуации интенсивности полезного и мешающего сигналов в диапазонах волн, выделенных для подвижной связи, подчиняются логнормальному закону, т.е. мощность полезного PS и мешающего РI сигналов в месте приема (на входе приемника) может быть записана следующим образом:

Ps= ^os + ^s ’ ^i = Pqv + ^n 0)

где Pos , POI – медианные значения мощности сигнала и радиопомехи; XS , XI – случайные гауссовские величины с нулевым средним значением и с дисперсией σ2, определяющей глубину флуктуации этих уровней (обычно принимают, что для городов с малой и средней этажностью застройки стандартное отклонение σ = 6 дБ, а для пригородов и сельской местности σ = 4 дБ).

Уравнение ЭМС РЭС может быть записано в следующем виде [1]:

Рмин-РОА>А*кШ-Р)5, (2)

где РМИН – чувствительность РПМ (рецептора радиопомех), дБВт; А – защитное отношение РПМ в совмещенном канале, дБ; £(72-1)J – запас на замирания сигнала и радиопомехи, дБ; POI – мощность радиопомехи на входе РПМ, дБВт;

01 ^РИД "*" ^РИД кфртш ) "*" &РПМ ^ФрИД ) +

■ ирпд + U рпм + N (Sf) - L(R), (3)

где PРПД – мощность радиопередатчика источника радиопомех, дБВт; GРПД ( φРПМ ) – коэффициент усиления антенны РПД в направлении на РПМ, дБ; GРПМ ( φРПД ) – коэффициент усиления антенны РПМ в направлении на РПД, дБ; UРПД , UРПМ – затухание в антеннофидерном тракте РПД и РПМ, дБ; N ( δf ) – ослабление радиопомехи в линейном тракте РПМ, дБ; δf = fРПД – fРГМ – частотная расстройка, МГц; L ( R ) – потери на трассе распространения сигналов от РПД (в данном случае источника радиопомех) к РПМ (рецептору радиопомех), дБ. Эти потери принято называть основными потерями передачи, которые рассчитываются от входа передающей изотропной антенны до выхода приемной изотропной антенны.

Зависимость ослабления помехи от расстройки δ f вычисляется по формуле

^) = 10\§(С^(Л K4f-5ndPh^ где С – нормировочный коэффициент; S ( f ) – спектр сигнала радиопередатчика; K ( f ) – нормированная функция избирательности радиоприемника (амплитудно-частотная характеристика).

Основной моделью распространения радиоволн для оценки ЭМС РЭС принята модель Хата. В рекомендации ITU-R Р.529 дано уравнение Хата для напряженности поля в следующем виде:

£ = 5,55-6,16 lg(/) +13,82 lg(7^c)-

-£[44,9-6,55 lg(£^c)] lg(£), (5)

где f – рабочая частота РЭС в МГц; hБС , hAC – высоты расположения антенн БС и АС в м.

Коэффициент k в (5) позволяет расширить действие модели для протяженности трассы до

100 км, поскольку k = 1 для R < 20 км и

£ = l + (0,14 + l,87-10-4/ +1,07-IO’3 h^x

для 20 км < R < 100 км.

Формула (5) может быть использована также в частотном диапазоне от 1 ГГц до 2 ГГц с ограничением по дальности до 20 км.

Основные потери передачи L ( R ) [дБ] при распространении на трассе протяженностью R от радиопередатчика к радиоприемнику в соответствии с этой моделью определяются как

UR^a^p-WY (8)

где α , β – коэффициенты, зависящие от типа местности, рабочей частоты и высоты расположения антенн РЭС. Формулы для расчета L ( R ) для различных типов местности (крупный город, город, пригород, сельская местность и открытое пространство) представлены в ITU-R Р.529.

Для корректного применения формул Хаты необходимо придерживаться следующего соответствия между типами моделей и характеристиками местности.

-

1. Плотная городская застройка (крупный город) – застройка в основном высокими зданиями (выше 20 этажей) с малой площадью зеленых насаждений. Покрытие ячеек определяется в основном дифракцией и рассеянием сигнала на ближайших к абоненту зданиях.

-

2. Городская застройка – многоэтажная административная и жилая застройка, индустриальные районы. Плотность зданий достаточно высокая, но может быть «разбавлена» зелеными насаждениями, небольшими скверами.

-

3. Пригород – одиночные жилые дома, административные здания, магазины высотой 1-3 этажа. Большие площади зеленых насаждений (деревьев), парковые зоны с отдельными группами зданий плотной застройки.

-

4. Сельская местность – открытое пространство с несколькими зданиями, фермы, кустарниковые насаждения, шоссе.

-

5. Открытое пространство – озера, водохранилища, открытые участки без насаждений, неплодородные земли.

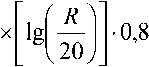

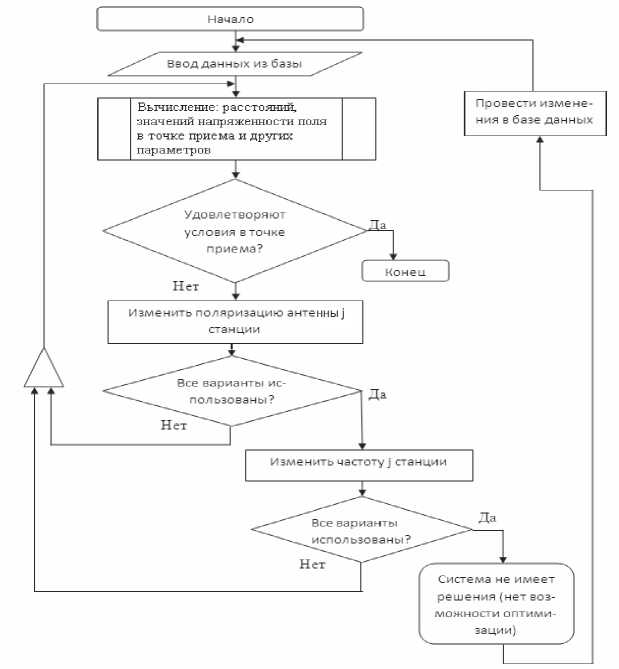

На основе вышеизложенного была составлена программа [2], алгоритм которой изображен на рис. 1. На рис. 2 приведены результаты работы программы.

Использование разработанного алгоритма позволяет производить оптимизацию расположения базовых станций мобильной связи в сетях 3G не только по результатам оценки ЭМС РЭС, но и с учетом поляризации антенн.

Расчеты по оптимизации расположения БС, выполненные программой, реализующей данный алгоритм, подтверждают обоснованность данного метода.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма программы

Рис. 2. Результаты оптимизации частотного плана базовых станций

Список литературы Алгоритмический подход к оптимизации расположения базовых станций в сетях поколения 3G

- Тихвинский В.О. Сети подвижной связи третьего поколения. Экономические и технические аспекты развития в России. Под ред. Зубарева Ю.Б. М.:Радио и связь, 2004. -312 с.

- Логвинов А.В. Оптимизация расположения базовых станций в сетях поколения 3G. Свидетельство об отраслевой регистрации электронного ресурса № 00182. М.: ИИО, 2009. -11 с.