Аллопластика передней брюшной стенки: необходима ли фиксация импланта?

Автор: Капралов С.В., Полиданов М.А., Барулина М.А., Волков К.А., Высоцкий Л.И., Абрамов А.М., Марченко В.С., Марченко В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 3 (89), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. В связи с малым количеством научных исследований о способах аллопластики при послеоперационных грыжах передней брюшной стенки необходимы и важны дальнейшие исследования.Цель исследования. Сравнить в остром эксперименте биомеханические результаты аллопластики с фиксацией и без фиксации сеточного импланта.Материалы и методы исследования. В качестве биологических моделей в эксперименте использовались 18 лабораторных крыс, породы «Стандарт», массой 400±50 г. В условиях экспериментальной операционной животным под общей анестезией в асептичных условиях выполнялась аллопластика сетчатым имплантом (Эсфил, РФ) по технологии sublay. Были сформированы 2 группы наблюдения (по 9 оперированных крыс в каждой группе) в зависимости от способа аллопластики. В 1-ой группе производили аллопластику с фиксацией импланта сквозными П-образными швами. Во 2-ой группе имплант не фиксировался в ретромускулярном ложе. На 21-е сутки производился забор материала для биомеханического исследования. Оценка биомеханических свойств путем производилась на разрывной машине «INSTRON-5944».Результаты. Было установлено, что разница биомеханических показателей после моделирования протезирующей аллопластики двумя разными методиками (с фиксацией и без фиксации) статистически не значима в области упругопластичных деформаций.Заключение. В эксперименте было доказано, что биомеханическая прочность сепарационной аллопластики не зависит от способа фиксации импланта к брюшным мышцам.

Вентральные грыжи, протезирующая аллопластика, биомеханические свойства сеточных имплантов, биомеханическая оценка методики установки сеточных имплантов

Короткий адрес: https://sciup.org/142242559

IDR: 142242559 | УДК: 616-007.3:616.55-089.844:004.421.2/.4:612.089.6(045) | DOI: 10.17238/2072-3180-2024-3-18-24

Текст научной статьи Аллопластика передней брюшной стенки: необходима ли фиксация импланта?

Использование сеточных имплантов при аллопластике послеоперационных грыж передней брюшной стенки несомненно снижает частоту рецидивов [1–3]. В течение последних лет непрерывно совершенствовались различные методы позиционирования сеточных имплантов [4, 5]. В настоящее время доказано, что тип метода фиксации сеточного импланта оказывает существенное влияние на частоту рецидивов и осложнений, а также на качество жизни пациента [6, 7]. Так, минимально инвазивное хирургическое лечение послеоперационной грыжи зарекомендовало себя как безопасный и эффективный метод в большинстве мировых центров. В условиях продолжающихся научных дебатов о наилучших способах аллопластики послеоперационных грыж передней брюшной стенки необходимы и важны дальнейшие исследования, которые внесут дополнительный вклад в улучшение результатов лечения этих пациентов.

Цель исследования. Сравнить в остром эксперименте биомеханические результаты аллопластики с фиксацией и без фиксации сеточного импланта.

Материалы и методы

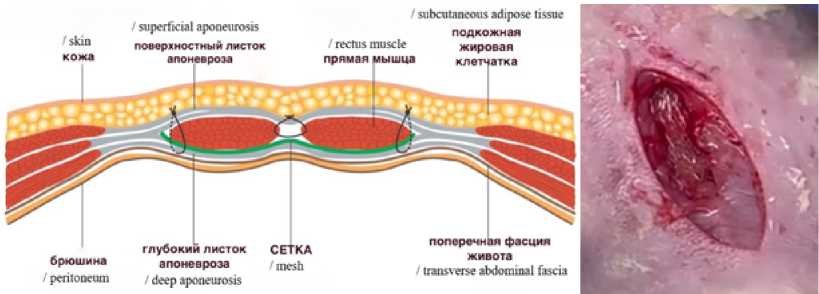

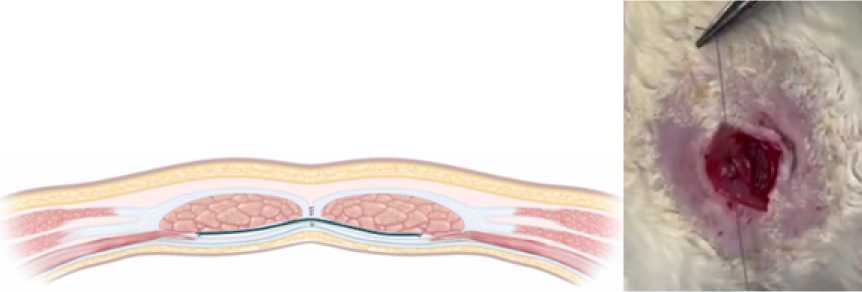

Исследование выполнено на базе кафедры факультетской хирургии и онкологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России. Разрешение проведения эксперимента отражено локальным этическим комитетом (ЛЭК) Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (протокол ЛЭК номер 2 от 18.09.2023). Уход за животными и проведение экспериментов осуществлялись согласно основным морально-этическим принципам проведения биомедицинских экспериментов на животных, сформулированных в следующих документах: «Правила лабораторной практики в РФ», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 23.08.2010 № 708н, и «Международные рекомендации по проведению биомедицинских исследований с использованием животных», принятые Международным советом медицинских научных обществ (CIOMS) в 1985 г. В качестве биологических моделей в эксперименте использовались 18 лабораторных животных – крыс, породы «Стандарт», массой 400±50 г. В условиях экспериментальной операционной животным под общей анестезией в асептичных условиях выполнялась аллопластика сетчатым имплантом (Эсфил, РФ) по технологии sublay. Для этого после рассечения передней стенки влагалища прямых мышц живота формировали ретромуску-лярное ложе и размещали имплант размером 2х2 см, имитируя заднюю сепарационную аллопластику. Восстановлением белой линии живота укрывали имплант прямыми мышцами и передними пластинками их влагалищ. Формировали 2 группы наблюдения (по 9 оперированных крыс в каждой группе) в зависимости от способа аллопластики. В 1-ой группе производили аллопластику с фиксацией импланта сквозными П-образными швами, проведенными через мышечный массив латеральнее спигелевой линии живота (рис. 1). Во 2-ой группе имплант не фиксировался в ретромускулярном ложе (рис. 2).

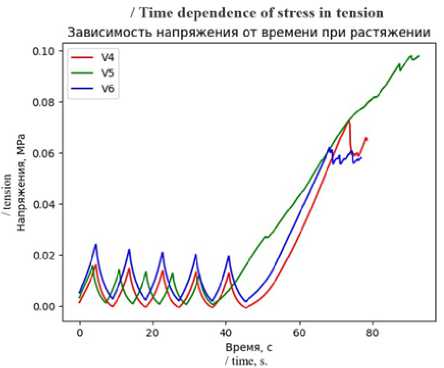

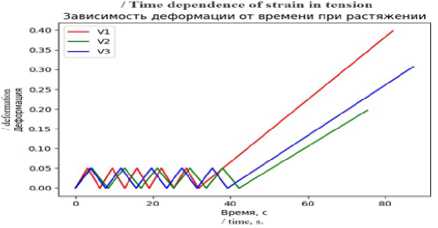

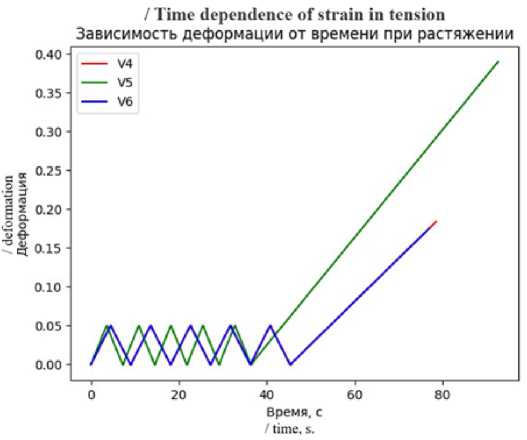

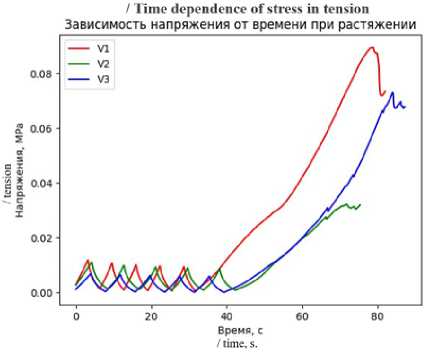

На 21-е сутки производился забор материала для биомеханического исследования. Оценка биомеханических свойств путем производилась на разрывной машине «INSTRON-5944». С целью анализа данных испытаний брюшной стенки на растяжение, строили графики зависимости напряжений и деформаций от времени. Анализировали напряжение (параметр, необходимый для сравнения напряженности структурных элементов ткани, полученный путем произведения относительной разрывной нагрузки на плотность ткани; Мпа), деформацию, с максимальным значением нагрузки (Н) и модуль Юнга (модуль упругости) (Па) в момент смены фаз биомеханического поведения и в момент максимальной деформации, предшествовавшей разрыву лоскута. Статистическую обработку цифрового материала результатов исследования осуществляли с использованием пакета прикладных программ на языке программирования scipy python. Полученные цифровые данные были обработаны методами вариационного математического анализа.

Рис. 1. Аллопластика с фиксацией сеточного импланта сквозными П-образными швами (1-ая группа)

Fig. 1. Alloplasty with mesh implant fixation with end-to-end U-shaped sutures (group 1)

Рис. 2. Аллопластика без фиксации сеточного импланта (2-ая группа)

Fig. 2. Alloplasty without mesh implant fixation (group 2)

Результаты

Количественные данные в исследуемых группах были представлены в виде среднего арифметического (М), и среднеквадратического отклонения (SD; σ). Коэффициент доверия определяли как предельную ошибку выборки ∆Xср., вычисляемую по формуле ∆Xср.=tμср., т.е. предельная ошибка выборки равна t-кратному числу средних ошибок выборки [8–10]. Различия интерпретировались как достоверные при вероятности ошибки менее 5 % (p<0,05), т.е. если p>0,05, нулевая гипотеза – не отвергалась.

В результате сравнения показателей биомеханических свойств брюшной стенки в 1-ой группе (при фиксации сеточного импланта) были получены следующие усредненные значения нагрузки (Н), напряжения (Мпа), и модуля Юнга (Па):

(Н): 6,20±4,61 (σ = 3,26), (Мпа): 0,06±0,13 (σ = 0,11), и модуль Юнга (Па): 0,38±0,13 (σ = 0,10); во 2-ой группе (без фиксации сеточного импланта): (Н): 8,96±4,02 (σ = 3,15), (Мпа): 0,08±0,12 (σ = 0,10), и модуль Юнга (Па): 0,23±0,11 (σ = 0,09), что будет показано на рисунках 3–6.

Исходя из данных, представленных на рисунках 3–6, следует уточнить, что до 35 секунд исследуемый материал вел себя как упругопластический, а после – наблюдались неупругие процессы разрушения. В связи с чем сравнению подлежали характеристики до 35 секунд. Сравнение деформаций при растяжении различных образцов:

-

1 и 2 образцы: Statistics 0.283, p-value (p-уровень значимости) 5.946e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

1 и 3 образцы: Statistics 1.254, p-value (p-уровень значимости) 2.628e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

1 и 4 образцы: Statistics 2.825, p-value (p-уровень значимости) 9.280e-02. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

1 и 5 образцы: Statistics 3.037, p-value (p-уровень значимости) 8.138e-02. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

1 и 6 образцы: Statistics 2.825, p-value (p-уровень значимости) 9.283e-02. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

2 и 3 образцы: Statistics 0.302, p-value (p-уровень значимости) 5.826e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

2 и 4 образцы: Statistics 1.227, p-value (p-уровень значимости) 2.679e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

2 и 5 образцы: Statistics 1.378, p-value (p-уровень значимости) 2.404e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

2 и 6 образцы: Statistics 1.233, p-value (p-уровень значимости) 2.669e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

3 и 4 образцы: Statistics 0.314, p-value (p-уровень значимости) 5.752e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

3 и 5 образцы: Statistics 0.415, p-value (p-уровень значимости) 5.194e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

3 и 6 образцы: Statistics 0.303, p-value (p-уровень значимости) 5.822e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

4 и 5 образцы: Statistics 0.008, p-value (p-уровень значимости) 9.278e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

4 и 6 образцы: Statistics 0.012, p-value (p-уровень значимости) 9.113e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается);

-

5 и 6 образцы: Statistics 0.015, p-value (p-уровень значимости) 9.034e-01. Различий нет (Нулевая гипотеза принимается).

Рис. 4. График зависимости напряжения от времени при растяжении трех наилучших образцов 1-ой группы (с фиксацией сеточного импланта)

Fig. 4. Graph of stress versus time dependence in tension of three best specimens of group 1 (with mesh implant fixation)

Рис. 5. График зависимости деформации от времени при растяжении трех наилучших образцов 2-ой группы (без фиксации сеточного импланта)

Fig. 5. Graph of the strain versus time dependence in tension of the three best specimens of group 2 (without mesh implant fixation)

Рис. 3. График зависимости деформации от времени при растяжении трех наилучших образцов 1-ой группы (с фиксацией сеточного импланта) Fig. 3. Graph of the strain versus time dependence in tension of the three best specimens of Group 1 (with mesh implant fixation)

Рис. 6. График зависимости напряжения от времени при растяжении трех наилучших образцов 2-ой группы (без фиксации сеточного импланта) Fig. 6. Graph of stress versus time in tension of three best specimens of group 2 (without mesh implant fixation)

Обсуждение результатов

Таким образом, при выборе оптимальной хирургической методики пластики брюшной стенки, несомненно, следует придерживаться дифференцированного подхода к лечению, учитывающего ширину грыжевых ворот, относительный объем грыжи и показатели внутрибрюшного давления.

Метод установки сеточного импланта без его фиксации при аллопластике передней брюшной становится все более распространенным, однако остается актуальным вопрос сохранения механической прочности воссозданной брюшной стенки при этом виде операции. В настоящем исследовании сравнивались результаты механической прочности протезированной брюшной стенки после фиксации импланта к мышцам и без нее. В ходе проведения эксперимента продемонстрировано, что механическая прочность брюшной стенки при моделировании задней сепарационной аллопластики по истечении 3-х недель после операции не зависит от способа фиксации импланта к мышцам.

Заключение

В экспериментальном исследовании при моделировании задней сепарационной аллопластики у лабораторных животных было доказано, что механическая прочность протезированной брюшной стенки в срок по истечении 3-х недель после операции не ухудшается при отказе от фиксации импланта к мышцам. Однако в связи с малым количеством подобных научных исследований, а также малой экспериментальной выборки для дальнейшей верификации результатов необходимо увеличить количество наблюдений в эксперименте.

Список литературы Аллопластика передней брюшной стенки: необходима ли фиксация импланта?

- Belyansky I., Daes J., Radu V.G., Balasubramanian R., Reza Zahiri H., Weltz A.S., Sibia U.S., Park A., Novitsky Y. A novel approach using the enhanced-view totally extraperitoneal (eTEP) technique for laparoscopic retromuscular hernia repair. Surg Endosc, 2018, vol. 32, № 3, рр. 1525-1532. EDN: IKBPHQ

- Ермолов А.С., Благовестнов Д.А., Алексеев А.К., Упырев А.В., Ярцев П.А., Шляховский И.А., Корошвили В.Т., Бурбу А.В. Хирургическое лечение пациентов с большими и гигантскими послеоперационными вентральными грыжами. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова, 2019. № 9. С. 38-43. EDN: OWKIMD

- Ермолов А.С. Выбор хирургической тактики в зависимости от величины вентральной грыжи и дефицита тканей брюшной стенки. Московский хирургический журнал, 2018. Т. 3. № 61. С. 78. EDN: VHUMWT

- Rodríguez M., Gómez-Gil V., Pérez-Köhler B. et al. Polymer Hernia Repair Materials: Adapting to Patient Needs and Surgical Techniques. Journal Materials (Basel), 2021, vol. 14, № 11, рр. 27-90. EDN: HYJGBW

- Sheen A.J., Pilkington J.J., Baltatzis M., Tyurkylmaz A., Stathakis P., Jamdar S., Siriwardena A.K. Comparison of Mesh Fixation Techniques in Elective Laparoscopic Repair of Incisional Hernia-ReliaTack™ v ProTack™ (TACKoMesh) - A double-blind randomised controlled trial. BMC Surg, 2018, vol. 18, № 1, рр. 46. EDN: BXIPRQ

- Kroese L.F. et al. Primary and incisional ventral hernias are different in terms of patient characteristics and postoperative complications - a prospective cohort study of 4,565 patients. Int J Surg, 2018, № 51, рр. 114-119.

- Etemad S.A., Huang L.C., Phillips S., Stewart T.G., Pierce R.A., Schneeberger S.J., Poulose B.K. Advantages of a Fixation-Free Technique for Open Retromuscular Ventral Hernia Repair. Plast Reconstr Surg, 2020, vol. 146, № 4, рр. 883-890. EDN: YWBBER

- Капралов С.В., Алипов В.В., Полиданов М.А., Кондрашкин И.Е., Блохин И.С., Расулов И.Ш., Тирбулатов Т.А. Совершенствование методики протезирующей аллопластики передней брюшной стенки. Байкальский медицинский журнал, 2023. Т. 2. № 1. С. 18-24. EDN: LMNPHQ

- Капралов С.В., Полиданов М.А., Масляков В.В., Волков К.А., Высоцкий Л.И., Медунов А.С., Марченко В.С., Абдулкадиров И.Р., Гамзатгаджиев Г.Ш. Экспериментальное обоснование выбора методики установки сетчатого имплантата при вентропластике передней брюшной стенки. Оперативная хирургия и клиническая анатомия, 2023. Т. 7. № 4. С. 33-39. EDN: RLACBR

- Капралов С.В., Алипов В.В., Полиданов М.А., Мусаелян А.Г., Волков К.А., Высоцкий Л.И. Математические и алгоритмические методы сравнительной оценки результатов протезирующей аллопластики в эксперименте. Медицинская наука и образование Урала. 2023. Т. 24. № 4 (116). С. 113-116. EDN: KXLGOA