Аллотрансплантация трахеи (анатомическое исследование)

Автор: Паршин В.Д., Дыдыкин С.С., Тарабрин Е.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Новые методы в эксперименте и клинике

Статья в выпуске: 2 (18), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования по изучению хирургической анатомии тиреотрахеального трансплантата, определения перфузии трахеи посредством нижних щитовидных артерий, а также по разработке методик донорского и реципиентного этапов пересадки трахеи в составе тиреотрахеального комплекса.

Трансплантология, трансплантация трахеи, тиреотрахеальный трансплантат, анатомическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142148729

IDR: 142148729 | УДК: 617-089.844

Текст научной статьи Аллотрансплантация трахеи (анатомическое исследование)

Замещение протяженных циркулярных дефектов трахеи остается нерешенной проблемой в торакальной хирургии. При использовании синтетических и биологических протезов не достигнуто длительно наблюдаемых положительных результатов в клинике. Представляется перспективным использование реваскуляризируемого аллотрансплантата трахеи.

В ходе ранее проведенных исследований [2, 3] установлено, что наиболее выраженными источниками кровоснабжения трахеи являются нижние щитовидные артерии, а с целью восстановления венозного оттока достаточно сохранения щитовидных вен. В связи с тесной связью кровообращения трахеи и щитовидной железы считаем целесообразным для трансплантации использовать тиреот-рахеальный комплекс.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создать анатомическую модель донорского забора и пересадки тиреотрахеального комплекса с сохранением источников кровоснабжения и путей кровооттока.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на 46 трупах и 25 изолированных тиреотрахеальных комплексах. При проведении опытов соблюдены положения Приказа МЗ РФ № 407 от 10.12.96 «О введении в практику правил производства судебно-медицинских экспертиз» и Закона РФ № 8-ФЗ от 12.01.96 «О погребении и похоронном деле».

Объектом исследований были нефиксированные трупы людей обоего пола в соотношении: мужчин — 36 %, женщин — 64 %. Антропометрические показатели и причина смерти не учитывались. Весь экспериментальный материал разделили на четыре группы в зависимости от вида операции и характера проводимого исследования.

Первая группа. В 31 случае выполнили препарирование трахеи, щитовидной железы и щитовидных сосудов, а эксперимент заканчивали извлечением тиреотрахеального трансплантата. Таким образом, изучили хирургическую анатомию сосудистой ножки трахеи, разработали методику «анатомического» донорского забора тиреотрахеально-го трансплантата.

Вторую группа. Исследования посвятили разработке принципиально новой методики донорского забора. На 10 трупах выполнили эксплантацию трахеи одним блоком с прилежащими тканями. После извлечения тканевого лоскута на отдельном столике в условиях фармако-холодовой консервации выполнили препарирование структур тиреотрахеального трансплантата.

В третью группу включили 5 экспериментов, во время которых выполнили реципиент-ный этап трансплантации тиреотрахельного комплекса.

Четвертую группу экспериментального материала составили 25 изолированных тиреотрахе-альных трансплантатов, выделенных в ходе экспериментов по донорскому забору. Изучили территорию кровоснабжения трахеи через нижние щитовидные артерии.

При выполнении анатомических экспериментов были использованы следующие методы исследования: анатомическое препарирование, наливка нижних щитовидных артерий красителем или физиологическим раствором, моделирование на трупах операций пересадки тиреотра-хеального трансплантата, фотографирование этапов операции, протоколирование полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение хирургической анатомии сосудистой ножки трахеи и определение территории перфузии трахеи нижними щитовидными артериями.

В ходе экспериментов нами установлено, что нижние щитовидные артерии после деления щитошейного ствола направляются в восходящем направлении по передней поверхности длинной мышцы шеи, где делают медиальный изгиб, отдавая нижние гортанные артерии по одной с каждой сторо- ны, затем меняют направление в сторону нижних полюсов щитовидной железы и трахеи. Выраженность нижних щитовидных артерий была относительно постоянна — в 74,1 % опытов выделены оба сосуда диаметром 1—3 мм и длиной 4—6 см, в 18,5 % случаев выделена одна из артерий, в 7,4% нижние щитовидные артерии признаны непригодными для последующего наложения сосудистых анастомозов из-за малого диаметра или рассыпного типа.

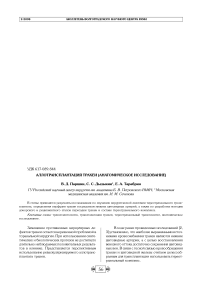

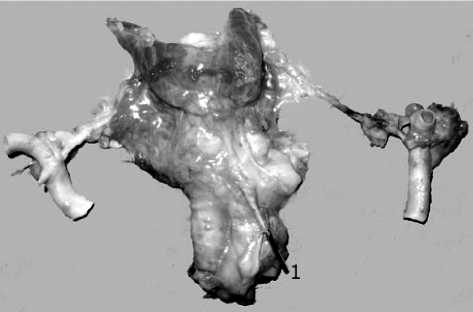

При исследовании щитовидных вен при донорском заборе трансплантата целесообразно сохранение непарного щитовидного сплетения и нижних щитовидных вен (рис. 1), которые удалось выявить во всех экспериментах. При этом рассыпной тип кровооттока выявлен только в 19,4 % опытах, в остальных — сосуды венозного сплетения конвергировали с образованием 1—3 стволов, впадающих в плечеголовные вены. При магистральном типе диаметр нижних щитовидных артерий достигал 2— 4 мм, длина венозной сосудистой ножки 2—5 см.

Рис. 1. Препарирование тиреотрахеального трансплантата: 1 — непарное щитовидное сплетение;

2 — левая плечеголовная вена

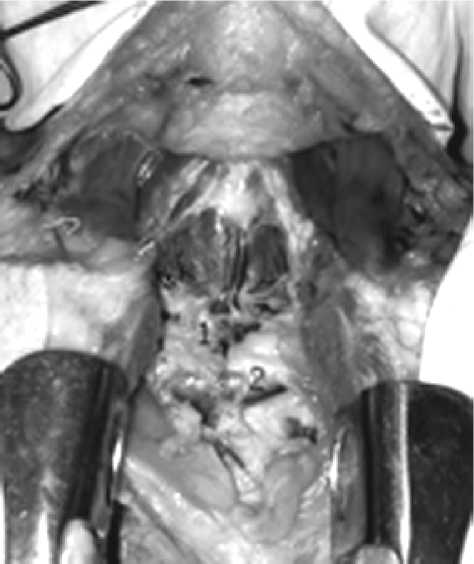

Изучена территория перфузии трахеи через нижние щитовидные артерии, которая в 76% экспериментов составила 2/3 протяженности органа (рис. 2).

Рис. 2. Территория перфузии трахеи нижними щитовидными артериями

Разработка методики эксплантации тиреот-рахеального комплекса.

Полученная в ходе экспериментов информация по анатомии нижних щитовидных артерий и вен позволила разработать методику выполнения донорского и реципиентного этапов трансплантации тиреотрахеального комплекса.

Операцию эксплантации трахеи разработали в двух вариантах. Доступ к донорскому комплексу осуществляли посредством воротникообразного (двустороннего надключичного) разреза и срединной стернотомии.

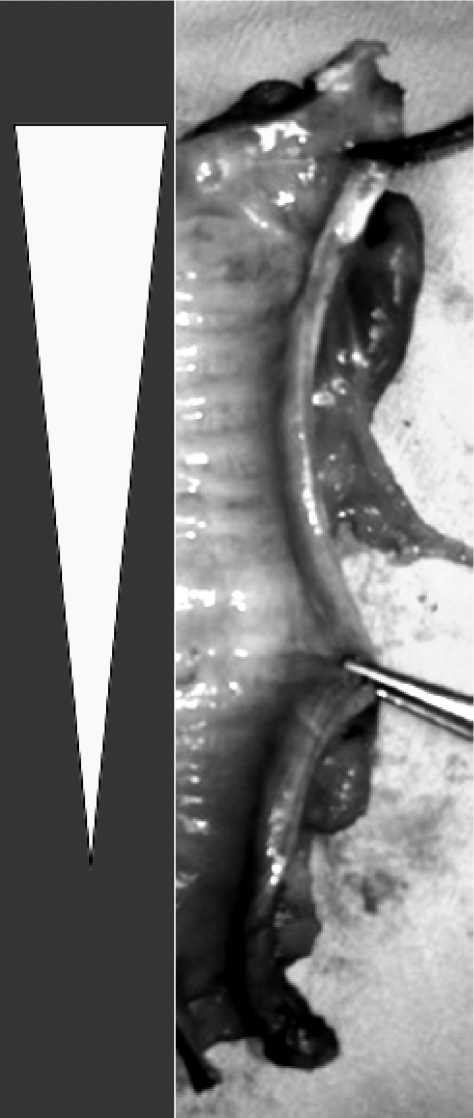

При «анатомическом» донорском заборе выполняли препарирование щитовидной железы, трахеи, щитовидных артерий и вен непосредственно в организме донора, пересекали перстнетрахеальную связку и главные бронхи, подключичные артерии с двух сторон от отхождения щитошейных стволов и плечеголовные вены с двух сторон от впадения нижних щитовидных вен, после чего извлекали тиреотрахеальный комплекс (рис. 3).

Рис. 3. Тиреотрахеальный комплекс: 1 — нижние щитовидные артерии; 2 — устье нижней щитовидной вены; 3 — щитовидная железа; 4 — трахея

При анализе результатов 31 эксперимента по «анатомическому» донорскому забору трансплантата выявлены недостатки методики, ограничивающие ее применение в клинических условиях: большая продолжительность операции, опасность повреждения мембранозной части трахеи.

Следующим этапом нашего исследования было разработать методику «быстрого» донорского забора трахеи, минимизировать продолжительность операции и тепловой ишемии, обеспечить прецизионное выделение структур трансплантата.

Техника операции включала выделение и катетеризацию дуги аорты донора, выделение и пересечение верхней полой вены, перфузию консервирующего раствора через ветви дуги аорты. После отмывки трансплантата выполняли иссечение тиреотрахеального комплекса одним блоком с прилежащими тканями и сосудами (рис. 4). Дальнейшее препарирование трансплантата осуществляли вне организма донора в условиях фармакохолодовой консервации — производили выделение нижних щитовидных вен на всем протяжении, нижних щитовидных артерий, иссекали прилежащие ткани (рис. 5).

Использование методики «быстрого» забора тиреотрахеального комплекса в анатомическом эк- сперименте позволяет сократить длительность донорского этапа трансплантации, минимизировать период первичной тепловой ишемии и обеспечить более бережное выделение структур тиреотрахе-ального трансплантата. Реализованный в эксперименте способ препарирования на отдельном столике в условиях фармако-холодовой консервации может осуществляться после транспортировки и позволяет выделить структуры трансплантата в комфортных для хирурга условиях, при необходимости с использованием увеличительной техники. На основании указанных преимуществ способа, данная методика более предпочтительна при выполнении операции тиреотрахеальной трансплантации в клинике.

Рис. 4. «Быстрый» донорский забор тиреотрахеаль-ного трансплантата — комплекс тканей непосредственно после эксплантации

Рис. 5. «Быстрый» донорский забор — тиреотрахе-альный трансплантат после препарирования

Разработка методики реципиентного этапа трансплантации тиреотрахеального комплекса.

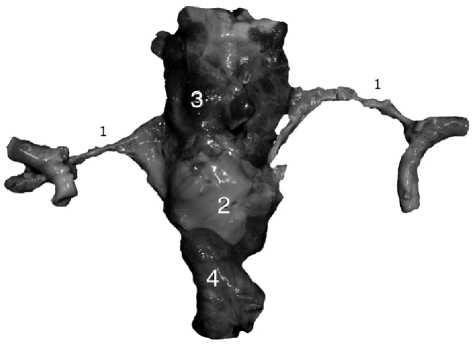

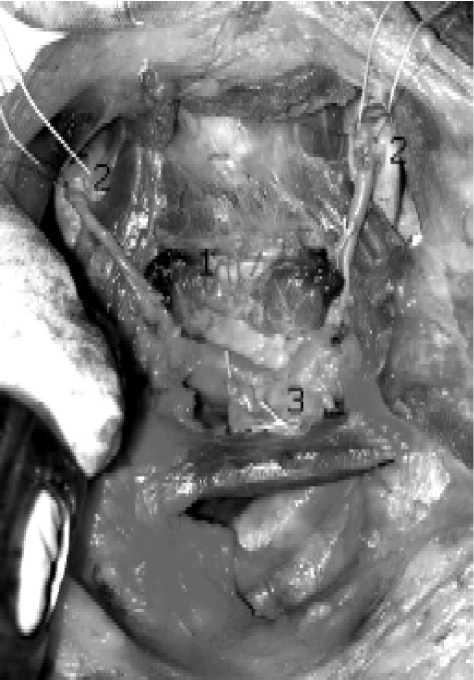

Разработка операции на реципиенте выполнена в 5 экспериментах и заключалась в выполнении стандартной циркулярной резекции протяженного участка трахеи, переносе трансплантата в зону циркулярного дефекта и наложении трахеотрахе-альных и сосудистых анастомозов. Длина сосудистой ножки трансплантата во всех случаях позволяла произвести реваскуляризацию через плечеголовной ствол или сонные артерии реципиента, венозный отток восстанавливали сшиванием нижней щи- товидной вены трансплантируемого комплекса с левой плечеголовной веной реципиента (рис. 6).

Рис. 6. Реципиентный этап трансплантации тиреот-рахеального комплекса — наложены трахеальные (1), артериальные (2) и венозные (3) анастомозы

Исследования по протезированию трахеи начались в середине XX века, были предложены синтетические (монолитные, пористые, сетчатые), биологические (ауто- и аллогенные) трансплантаты. Однако результаты как экспериментов, так и клинических исследований в этой области не позволяют рекомендовать ни один из предложенных методов для широкого использования [1, 4]. В этой связи представляется перспективным использование метода аллогенной пересадки трахеи. Недавние экспериментальные работы, проведенные на модели животных [6, 7], работы и С. С. Дыдыкина на анатомическом материале [2, 3] побудили нас к дальнейшему исследованию данного метода с целью последующего внедрения его в клинику.

Исследованию сосудистой ножки трахеи посвящено небольшое количество работ [8—11], изложение материала в которых носит исключительно анатомический характер. Единственной работой, описывающей хирургическую анатомию трахеи и ее латеральной сосудистой ножки, применительно к трансплантации трахеи, этапов забора и пересадки, является исследование С. С. Дыдыки-на [2, 3], которое мы взяли за основу при выполнении наших экспериментов.

Нами изучена хирургическая анатомия сосудистой ножки тиреотрахеального трансплантата, определена территория перфузии органа через нижние щитовидные артерии, разработаны операции трансплантации тиреотрахеального трансплантата. Решение данных базисных вопросов позволило в 2006 году впервые выполнить аллотрансплантацию трахеи в составе тиреотрахеального комплекса пациенту с субтотальным рубцовым стенозом трахеи [5]. Наблюдение за больным в течение 1,5 лет и отсутствие осложнений со стороны трансплантата указывает на состоятельность концепции о возможности замещения трахеи путем аллотрансплантации органа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Наиболее постоянными и клинически значимыми для трансплантации у человека являются нижние щитовидные артерии и вены, обеспечивающие кровоснабжение верхних 2/3 трахеи.

-

2. Предложенная методика «быстрого» донорского забора трахеи позволяет минимизировать период тепловой ишемии тиреотрахеального трансплантата и сократить время выполнения операции (патент РФ № 2007105845/14(006350) от 16.02.07).

-

3. Трансплантация трахеи в составе тиреотра-хеального комплекса позволяет восстановить кровообращение в трансплантате путем анастомозов нижних щитовидных сосудов донорского комплекса с сосудами реципиента.