Альманахи конца XVIII – первой половины XIX века в фондах государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского

Автор: Светлана Владимировна Артюшина, Любовь Михайловна Руднева

Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki

Рубрика: Документальное наследие и библиография

Статья в выпуске: 4 (10), 2022 года.

Бесплатный доступ

В публикации приводится список литературных альманахов, представленных в фондовых коллекциях Государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского. Авторы раскрывают роль изданий данного типа в популяризации отечественной поэзии и прозы конца XVIII – первой половины XIX в., оценивают степень редкости отдельных экземпляров, наличие в них инскриптов, маргиналий и штампов прежних владельцев. Отмечается важность альманахов как источников изучения творческого наследия великого критика и музейных экспонатов, достоверно отражающих особенности данного периода в истории русской литературы.

Альманахи, история русской литературы, произведения художественной литературы, XIX век, В.Г. Белинский, музейные фонды

Короткий адрес: https://sciup.org/170195924

IDR: 170195924 | УДК: 069+323.328:008(470.40)(091)(059) | DOI: 10.48164/2713-301X_2022_10_109

Текст научной статьи Альманахи конца XVIII – первой половины XIX века в фондах государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского

В современной издательской практике слово «альманах» имеет фиксированное содержание и трактуется как «сборник, содержащий литературно-художественные и/или научно-популярные произведения, объединенные по определенному признаку»1. Причем отмечается, что это издание может быть непериодическим, периодическим и продолжающимся. Непериодические альманахи выходят однократно, продолжающиеся – время от времени, по мере накопления материала, а периодические – через конкретные промежутки времени (периоды). Если обратиться к истории данного типа изданий, то можно обнаружить, что своим происхождением они тесно связаны не только со сборниками, но также с журналами и особенно с календарями. В буквальном пере-

Белинский, музейные фонды.

воде с арабского «аль манах» – это календарь, ежегодные таблицы, где месяцы расписаны по дням недели с учетом религиозных праздников. В средние века календари («альманахи») сопровождались сонниками, гаданиями, текстами литературно-художественного характера. Со временем появились издания, рассчитанные на определенную группу читателей (астрономические, метеорологические, медицинские и др.). В XVIII в. литературная часть начала вытеснять из альманахов часть календарную. Согласно «Энциклопедическому словарю, составленному русскими учеными и литераторами» (1861), они стали рассматриваться как особый род изданий, «…категория которых определяется их содержанием, ежегодным появлением, небольшим форматом, красивой внешностью, художественными приложениями. …Собрание произведений одного или нескольких авторов беллетристического, но нередко и научного

содержания. Присутствие календаря не составляет уже необходимого условия» [1, c. 503]. Публикации в альманахах как способ творческого самовыражения способствовали становлению русской литературы в самый яркий и продуктивный «пушкинский период». Вместе с тем, по справедливому замечанию В. Коровина, «Альманах нес в себе черты любительства и дилетантизма в литературе и одновременно стремился придать лучшим качествам дилетантизма профессиональный характер» [2, с. 5]. Будучи продуктом коллективного творчества, издания данного типа формировали этику взаимоотношений между авторами и литераторами, создавали благоприятные условия для зарождения авторского права и литературной критики. Литературные альманахи, выходившие в первой половине XIX в., неоднократно становились объектом литературоведческих, книговедческих и лингвистических исследований. Серьезный вклад в разработку данной темы внесли такие учёные, как Ю.Б. Балашова [3–6], Н.П. Кашин [7], Л.А. Кольцова [8; 9], А.И. Рейтблат [10], И.Г. Сацюк [11], Л.А. Сорокина [12], И.А. Стешенко [13; 14] и др. Общий библиографический учёт данного типа изданий в разное время предпринимали Е. Путятин [15], С.А. Венгеров [16], М.С. Черепахов, Е.М. Фингерит [17], Н.П. Смирнов-Сокольский [18], Н.Ф. Чернышёва [19].

Ил. 1. Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского

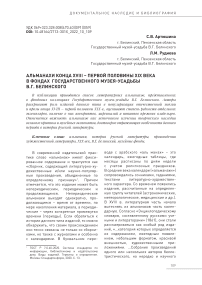

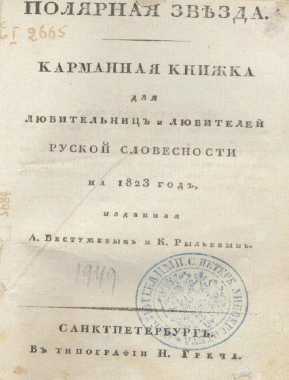

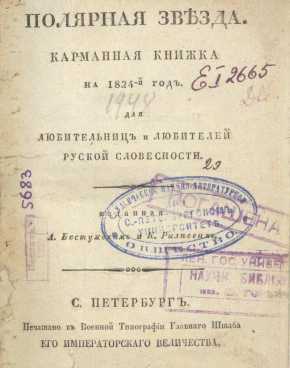

В фондах Государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского (ил. 1) хранятся 55 альманахов1, напечатанных в конце XVIII – первой половине XIX в. и связанных (прямо или косвенно) с великим критиком, его творчеством, биографией, друзьями, современниками и кругом чтения. Некоторые из них представляют несомненную редкость. Так известно, что тираж «Полярной звезды» на 1823 г. составлял 600 экз. (ил. 2), на 1824 г. – 1 500 экз. (ил. 3), а на 1825 г. – 2 400 экземпляров. Часть изданий представлена в нескольких экземплярах. Источники поступления альманахов в музей были различны. Большинство из них, судя по записям в инвентарных книгах, карточках учета, а также владельческим надписям и штампам, подарил доктор медицинских наук, профессор Иван Михайлович Саркизов-Серазини (1887–1964) – заслуженный деятель науки РСФСР, оставивший яркий след не только в истории спортивной медицины, но и в советской художественной литературе (ил. 4). Коллекции ученого, включавшие полотна русских живописцев XIX в. и более 10 тыс. томов книг и рукописей, стали собственностью государства в 1960 году. Именно тогда альманахи передали в Государственный музей-усадьбу им. В.Г. Белинского. Ещё несколько экземпляров прислали из обменно-резервного фонда Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (1970), научной библиотеки Ленинградского государственного университета, библиотеки Московской духовной академии, а также купили в магазинах сети «Академкнига», работавших в Ленинграде и Москве. Форзац «Невского альманаха на 1846 г.» сохранил наклейку «Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова. СПБ, Литейный 55». Данный магазин, открытый в 1885 г., работает до сих пор (Литейный пр., д. 59). Библиофил и книготорговец Василий Иванович Клочков умер в 1915 году.

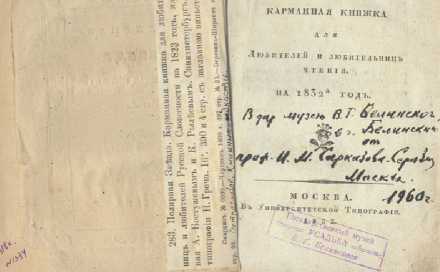

Все издания, полученные в дар от И.М. Саркизова-Серазини, имеют дарственную надпись1 (ил. 5).

В некоторых случаях она сопровождается комментарием учёного (рукописным или напечатанным на вклеенном листе), раскрывающим особенности экземпляра и степень его редкости (ил. 6).

Ил. 2. «Полярная Звезда. Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности на 1823 год»

Ил. 3. «Полярная звезда. Карманная книжка на 1824 год, для любительниц и любителей русской словесности»

Ил. 4. И.М. Саркизов-Серазини

Й |S I 8, ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА.

Ил. 5. «Полярная звезда...» (1832) с дарственной надписью И.М. Саркизова-Серазини

Ил. 6. Вклеенные заметки

И.М. Саркизова-Серазини

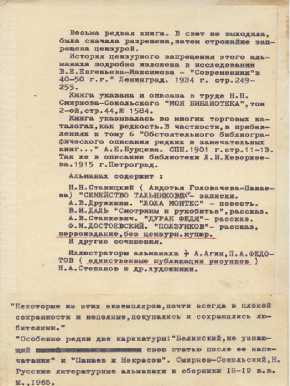

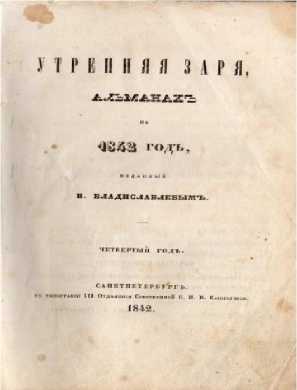

Например, в альманахе «Утренняя заря» на 1842 г. можно обнаружить машинописную вклейку с текстом следующего содержания: «Весьма редкая книга. В свет не выходила. Была сначала разрешена, затем строжайше запрещена цензурой» (ил. 7). Далее коллекционер расписывал публикации, авторы которых свидетельствовали о цензурной истории издания (В.Е. Евгеньев-Максимов), приводил описания альманаха, опубликованные в каталогах других коллекционеров (Н.П. Смирнов-Сокольский, А.Е. Бурцов, Л.И. Жевержеев). Особый интерес для музея представляет редкая карикатура «Белинский, не узнающий свою статью после её напечатания».

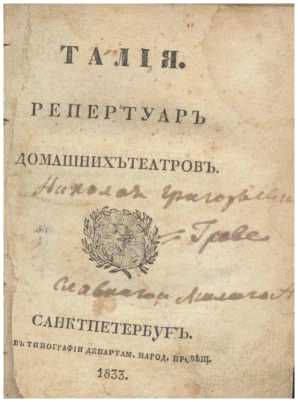

На одной из страниц «Невского альманаха на 1829 год, изданного Е. Аладьиным» можно увидеть штамп прежнего владельца – выдающегося историка-москвоведа, археолога И.Е. Забелина (1820–1909), основателя Императорского Российского исторического музея (ныне – ГИМ): «Библиотека Ивана Егоровича Забелина» [20]. Владельческая надпись на титульном листе альманаха «Талия. Репертуар домашних театров» (СПб., 1833) гласит, что данный экземпляр «Николая Григорьевича Граве = славного, милого» (ил. 8). Судя по всему, владельцем альманаха был малоизвестный провинциальный актер и поэт, брат поэта Леонида Граве1. Альманах «Полярная звезда, карманная книжка на 1825-й год, для любительниц и любителей русской словесности» украшен на форзаце экслибрисом «Из библиотеки П.Н. Щёголева» – известного советского литературоведа-пушкиниста.

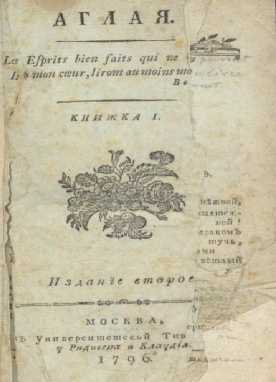

Опыт использования альманахов в экспозиционной работе Государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского насчитывает несколько десятилетий. В экспозиции «Юность неистового Виссариона», разработанной сотрудниками и включающей несколько разделов, демонстрируются экземпляры «Полярной звезды» (1825), «Северных цветов» (1827) и «Невского альманаха» (1828). Комплект из трёх выпусков «Полярной звезды» (на 1823, 1824 и 1825 гг.), представляющий собой большую библиографическую редкость, экспонировался также в разделе «Белинский-гимназист». Данные издания, несомненно, входили в круг его юношеских интересов и неоднократно упоминались в его трудах. Как известно, литературным источником, вдохновившим Виссариона на первый прозаический опыт – драму «Дмитрий Калинин» – послужила повесть «Остров Борнгольм» Н.М. Карамзина. Именно поэтому в разделе «Дмитрий Калинин» экспозиции «Юность неистового Виссариона» можно увидеть два выпуска альманаха «Аглая» за 1796 г., где данное произведение публиковалось.

В литературной экспозиции «Я в мире боец» представлены альманахи «Полярная звезда» (1825), «Северные цветы» (1831) и журнал «Атеней» (ч. 2, 1830). «Неистовый Виссарион» неоднократно упоминал об этих изданиях. Основная часть альманахов экспонируется не постоянно, а время от времени. Они хранятся в фондах музея и служат информационной базой для научной и справочной работы сотрудников.

Первыми русскими альманахами считаются изданные Н.М. Карамзиным «Аглая» (1794) и «Аониды» (1796) [См.: 21]. В коллекции Государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского хранится экземпляр «Аглаи», напечатанный в 1796 году (ил. 9). Фактически, это переиздание, объединившее тексты двух выпусков – за 1794 и 1795 гг., почти идентичное оригиналу. Разница лишь в том, что стихотворение «Разлука» и притча «Скворец, Попугай и Сорока» поначалу были подписаны криптонимом («М.-в.»). Во втором издании его заменили инициалами – «М.Х.», т. е. Херасков.

Ил. 8. «Талия. Репертуар домашних театров», 1833

Ил. 7. «Утренняя заря». Альманах на 1842 год

Над подготовкой издания Н.М. Карамзин работал один. В декабрьском номере «Московского журнала» он сообщал: «Может быть, с букетом первых весенних цветов положу я первую книжку “Аглаи” на олтарь граций; но примут ли сии прекрасные богини жертву мою или нет – не знаю»1. Н.П. Смирнов-Сокольский не считал «Аглаю» первым русским альманахом. Известный советский коллекционер полагал, что близкие по структуре и содержанию рукописные сборники, состоявшие из духовных и светских произведений, в том числе с иллюстрациями, имели хождение на Руси ещё в допечатный период (так называемые «астрономические таблицы», «изборники», «цветники») [18, c. 10]. Среди литературных изданий, вышедших до карамзинской «Аглаи», следует отметить сборник лубочного писателя XVΙΙΙ в. Матвея Комарова «Разные письменные материи, собранные для удовольствия любопытных читателей». В предисловии автор отмечал, что издает этот сборник «…особливо для таких, которые не имеют способу читать многия книги…»2. Таким образом, за рубежом позаимствовали лишь название («альманах»), а не форму и не содержание.

В.Г. Белинский широко использовал в своих публикациях такие производные слова «альманах», как «альманачник» (издатель альманаха), «альманачная слава», «альманачная статья», «альма-начная безличность» (отсутствие содержательной направленности у издания) и «альманачный период» (подразумевая расцвет данного жанра после успеха «Полярной звезды»), «не альманачно»

Ил. 9. «Аглая», 1796

(про изложение статей), «альманачное движение», «альманачная безделка»1.

Критик составил целую классификацию альманахов, судя по всему, руководствуясь впечатлениями от прочитанного. Он различал «альманахи-аристократы», «альманахи-мещане» и «альманахи-мужики». К первым он относил лучшие издания, которые собирали весь цвет русской словесности («Северные цветы», «Альбом северных муз», «Денница»). Вторые были представлены слабыми произведениями. Признанные корифеи отдавали в них совсем залежавшиеся тексты, не взятые в другие альманахи («Невский альманах», «Урания», «Радуга», «Северная лира», «Альциона», «Царское Село»). В третью группу входили любительские издания, за участие в которых авторам порой приходилось платить; мало кому известные и рассчитанные на всеядного читателя («Цефей», «Букет», «Комета Зимцерла»)2. Альманахи всех трёх видов неоднократно становились объектами критических откликов со стороны В.Г. Белинского.

Несмотря на общность названия, альманахи в России и Европе издавались в расчёте на совершенно различную целевую аудиторию. Если европейская литература подобного типа представляла собой развлекательное чтение, способ отвлечься от действительности и насладиться чтением как процессом, занять себя в часы отдыха несложным для восприятия произведением, то для российского читателя альманахи стали одним из проявлений литературы вообще. Это было связано, прежде всего, с участием в данных изданиях известных литераторов. Для поэтов, прозаиков, критиков и драматургов публикация в альманахах способствовала умножению их литературной славы и популярности. Многие произведения, напечатанные в альманахах конца XVIII – первой половины XIX в., вошли в золотой фонд русской литературы и стали «энциклопедическим эхом своего времени»3.

Ил. 10. «Енисейский альманах», 1828

Ил. 11. «Московский альманах на 1828 год, истории, словесности и нравственности»

Ил. 12. «Русская талия», 1825

Список литературы Альманахи конца XVIII – первой половины XIX века в фондах государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского

- Се-ч А., А.П. Альманах // Энциклопедический словарь, составленный русскими учёными и литераторами. [Отд-ние 1]. Т. III: Ала–Аля / под ред. А. Краевского. Санкт-Петербург: Тип. И.И. Глазунова и К°, 1861. С. 503-507.

- Коровин В. «Представители нашей словесности» // Русские альманахи: страницы прозы / [сост., авт. вступ. ст. и примеч. В.И. Коровин]. Москва: Современник, 1989. С. 5-18. (Классич. б-ка «Современника»).

- Балашова Ю.Б. Альманах как иллюстрированный тип издания // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2015. Т. 157, кн. 4. С. 20-28.

- Балашова Ю.Б. Наука в литературном контексте альманахов 1920–1930 годов // Диалог культур в медиапространстве: материалы междунар. науч. онлайн-форума / Северо-Кавказ. федер. ун-т. Ставрополь, 2022. С. 22-24.

- Балашова Ю.Б. Типологические особенности классического альманаха – «карманной книжки» // Известия Уральского государственного университета: Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2009. Т. 68, № 4. С. 64-70.

- Балашова Ю.Б. Эволюция и типология российского литературного альманаха: дис. … д-ра филол. наук / С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2011. 438 с.

- Кашин Н.П. Альманахи двадцатых-сороковых годов // Книга в России. Ч. 2: Русская книга девятнадцатого века / под ред. В.Я. Адарюкова и А.А. Сидорова. Москва: Гос. изд-во, 1925. С. 100-138.

- Кольцова Л.А. Альманахи пушкинской поры. 1820-е годы // Книга в пространстве культуры. 2009. Вып. 1 (5). С. 55-78.

- Кольцова Л.А. Альманахи Пушкинской поры 1830-х годов. К истории художественного оформления русской книги // Книга в пространстве культуры. 2010. Вып. 1 (6). С. 63 81.

- Рейтблат А.И. Литературный альманах 1820–1830-х гг. как социокультурная форма // Новые безделки: сборник статей к 60-летию В.Э. Вацуро / сост.: Е.О. Ларионова и др. Москва, 1996. С. 167-181.

- Сацюк И.Г. Из истории русских альманахов // Вопросы теории и практики журналистики. 2015. Т. 4, № 1. С. 42-49.

- Сорокина Л.А. История России на страницах русских литературно-художественных альманахов 1800–1830-х гг.: дис. … канд. ист. наук. Санкт-Петербург, 2005. 244 с.

- Стешенко И.А. «Полярная звезда» А.И. Герцена и Н.П. Огарева и альманахи XIX века // Актуальные проблемы преподавания гуманитарных наук в СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова: альманах. Москва, 2021. С. 126-134.

- Стешенко И.А. Альманах как форма литературного процесса первой трети XIX века // Образование – лингвистика – коммуникация: современные тенденции и перспективы развития: Всерос. науч.-практ. конф.: сб. ст. Новомосковск, 2020. С. 151-155.

- Путятин Е. Перекличка альманахам: материалы для библиогр. рус. лит. альманахов и сб. конца XVIII-го и первой половины XIX-го столетия. (1794 г. по 1850 г.) / сост. в селе Глебове Подол. губ. гр. Е. Путятин. Новая-Ушица: Тип. Г. Чарковского, 1893. [2], 75 с.

- Список альманахов и литературных сборников // Русские книги с библиографическими данными об авторах и переводчиках (1708–1893) / ред. С.А. Венгеров. Санкт-Петербург, 1895. Т. 1, вып. V: Альбов–Амвросий. С. 209-229.

- Русская периодическая печать (1895 – окт. 1917). Ч. 1: (1702–1894): справочник / авт.-сост. М.С. Черепахов, Е.М. Фингерит. Москва: Госполитиздат, 1959. 835 с.

- Смирнов-Сокольский Н.П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII – XIX вв.: [библиогр. указ.]. Москва: Книга, 1965. 592 с., 1 л. портр.

- Русские альманахи первой половины XIX века: каталог коллекции отдела редких книг ГПИБ / ред.-сост. Н.Ф. Чернышёва; отд. редких книг ГПИБ. Москва, 1977. 10 с.

- Подкопаева И.В. Книги из собрания историка Ивана Егоровича Забелина (1820–1908/09) в Редкой части фонда ЗНБ ВГУ. К 200-летию со дня рождения [Электронный ресурс]. URL: https://lib.vsu.ru/documents/lecture/2020_1.pdf (дата обращения: 12.11.2022).

- Альманахи Карамзина «Аглая» (1794–1795) и «Аониды» (1796–1799): материалы к библиографии / сост. и вступ. ст. А.Н. Стрижёва и М.А. Бирюковой // Литературоведческий журнал. 2017. № 40. С. 275-301.