Алобарная форма голопрозэнцефалии у плода и новорожденного (клинический случай)

Автор: Нечаев B.H., Черненков Ю.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 3 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: на клиническом примере алобарной формы голопрозэнцефалии плода и новорожденного рассмотреть факторы риска развития врожденной аномалии и возможности тактического решения. Данный клинический случай акцентирует внимание на сложности ранней диагностики указанной врожденной патологии, профилактики и выбора правильного решения проблемы. Проведена дифференциальная диагностика алобарной формы с семилобарной и другими видами голопрозэнцефалии. Клинический случай врожденной алобарной голопрозэнцефалии диагностирован пренатально, при сроке гестации 17 нед. Лечение данного синдрома симптоматическое, возможна хирургическая коррекция некоторых дефектов. Дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность предопределяют летальный исход заболевания. Медико-генетическое консультирование помогает уточнить риск появления в дальнейшем больного потомства.

Аномалии развития, генетическая патология плода, голопрозэнцефалия, неонатология, пренатальная диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/149144846

IDR: 149144846 | УДК: 616-053.1-053.31:616.831-056.7-036-07 | DOI: 10.15275/ssmj1903267

Текст научной статьи Алобарная форма голопрозэнцефалии у плода и новорожденного (клинический случай)

DOI:

-

1 Введение. Голопрозэнцефалия — относительно редкое тяжелое нарушение внутриутробного формирования и развития головного мозга, при котором отсутствует или имеется недоразвитие перегородки в переднем мозговом пузыре, фиксируется полное или частичное отсутствие разделения на полушария (боковые желудочки представлены единой полостью) в сочетании с другими пороками развития головы и лица.

Первое полное описание этой патологии представлено в 1963 г. В. Де Маейром [1]. Он выделил три ее разновидности: алобарную, семилобарную и лобарную. В 1993 г. после дополнительного изучения специалисты выделили четвертый подтип голопро-зэнцефалии — среднее межполушарное слияние, представляющего собой самый мягкий вариант этого заболевания. Встречаемость всех форм патологии по различным данным составляет 1 случай на 8000– 16000 родов, при самопроизвольном прерывании беременности — до 4 патологических случаев на 1000. В перечне дефектов развития центральной нервной системы (ЦНС) голопрозэнцефалия диагностируется в 2-3% случаев, а при вскрытии — до 5%. Особенно часто такие пороки выявляются у выходцев

Corresponding author — Vladimir N. Nechaev

Тел.: +7 (905) 3296726

из Пакистана, Гавайев и Юго-Восточной Азии. У девочек голопрозэнцефалия диагностируется в 2 раза чаще, чем у мальчиков. Более чем у половины больных эта аномалия носит изолированный характер, а примерно в 22% случаев протекает в совокупности с большим количеством других дефектов развития. Более чем в 17% ситуаций диагностируется синдро-мальный вариант болезни [2, 3].

Голопрозэнцефалия — врожденное нарушение развития, которое появляется в результате сбоя в механизме внутриутробного развития плода. Данная аномалия головного мозга обусловлена дефектом разделения первичного мозгового пузыря на 5–10-й нед. внутриутробного развития. Нарушения формируются, как правило, по аутосомно-рецессивному, аутосомно-доминантному и X-сцепленному варианту наследования. В настоящее время определены гены, подверженные мутации с последующим развитием голопрозэнцефалии [4, 5].

Факторы развития голопрозэнцефалии условно можно разделить на наследственные и внешние. Наследственные представлены хромосомными аномалиями (изменение кариотипа), ведущими к анеу-плоидии: трисомия 13 (синдром Патау), трисомия 18 (синдром Эдвардса), трисомия 21 (синдром Дауна), синдром триплоидии. Нередко встречающиеся мутации, связанные с голопрозэнцефалией: синдром 13 q, синдром Генуя, хвостовой дисгенез, синдром Айкар-ди, псевдотрисомия 13, синдром Меккеля — Грубера.

Специалисты обращают внимание на негативное влияние эндокринных патологий у матери, курения, употребления спиртных напитков и медикаментов из ряда салицилатов.

К важным этиологическим причинам также относятся сахарный диабет у матери, прием беременной ретиноевой кислоты, статинов, мизопростола, метотрексата, дифенилгидантоина. Оказывает существенное влияние и ионизирующее излучение, особенно в I триместре беременности [6, 7].

Основными симптомами данного состояния являются аномальное формирование лица с развитием циклопии, хоботкообразного носа или его отсутствие (пробосцис), заячьей губы и расщелины твердого неба. Часто наблюдаются генерализованные судороги. Из других нарушений встречаются умственная отсталость; измененные физиологические рефлексы и появление патологических; извращенное формирование роговицы и сетчатки глаза.

В большинстве случаев голопрозэнцефалия плода обнаруживается еще во время беременности либо сразу после рождения ребенка. Кроме внешних проявлений, у больных часто выявляются нарушения эндокринных функций, почечная дисплазия, повреждения дыхательной системы. Нередко диагностируют изолированные и множественные пороки сердца, почек, а также аутоиммунные заболевания [7, 8].

Алобарная голопрозэнцефалия — самый тяжелый и сложный тип данной патологии, при котором наблюдаются грубые дефекты развития, затрагивающие головной мозг, область лица, а также другие органы. Среди всех случаев заболевания такой вид встречается в 20% и отличается крайне неблагоприятным прогнозом, степень которого зависит от тяжести выявленных пороков. У большого количества женщин с диагнозом «голопрозэнцефалия плода» беременность завершается самопроизвольным прерыванием. В 70% случаев происходит самопроизвольный аборт или мертворождение, выжившие младенцы крайне редко доживают до 6 мес. [9, 10].

Голопрозэнцефалию можно диагностировать у плода начиная с 13–14-й нед. гестации с помощью ультразвукового исследования (УЗИ). Однако в большинстве случаев диагноз ставят позднее — на 20– 24-й нед. Пренатальная диагностика голопрозэнцефа-лии основана на обнаружении сочетанных аномалий лицевого черепа и головного мозга. Определение аномалий лица заставляет заподозрить и начать более подробный поиск интракраниальных изменений, таких как единственный желудочек мозга, сращение таламусов, отсутствие межполушарной щели, микроцефалия и др. По данным УЗИ сложно дифференцировать алобарную и семилобарную голопрозэнцефалии, для этого иногда требуется проведение магнитно-резонансной томографии — МРТ [11, 12].

Широкое использование трансвагинальной эхографии способствовало накоплению опыта ультразвуковой подробной визуализации структур мозга плода на ранних этапах развития, что дало возможность диагностики голопрозэнцефалии уже в конце I триместра беременности [13, 14].

Дифференциальная диагностика аномалии развития головного мозга с помощью УЗИ и МРТ основана на следующих признаках: при алобарной форме мозг малых размеров и содержит одну единую полость вместо третьего и боковых желудочков, таламусы соединены вместе, нет обонятельных луковиц и обонятельных трактов, а в сочетании с мальформацией лица является наиболее неблагоприятным вариантом развития организма [15].

При описании клинического случая получено информированное согласие матери на публикацию данных из истории развития № 876.

Цель — на клиническом примере алобарной формы голопрозэнцефалии плода и новорожденного рассмотреть факторы риска развития врожденной аномалии и возможности оказания качественной медицинской помощи.

Описание клинического случая . Новорожденная девочка Ч. от 3-й беременности, протекавшей на фоне гестоза (отеков, артериальной гипертензии), сахарного диабета II типа, ожирения I степени, многоводия и перенесенной коронавирусной инфекции при сроке гестации 5–6 нед. беременности (амбулаторное лечение).

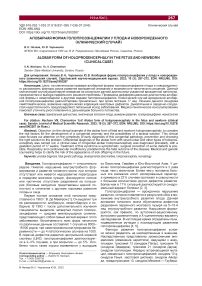

В 17 нед. и 6 дней по данным УЗИ выявлены врожденные пороки развития плода (голопрозэнцефалия, срединная расщелина лица). Проведен пренатальный консилиум с заключением о неблагоприятном прогнозе для здоровья и жизни будущего ребенка с рекомендацией прерывания беременности. Однако семьей принято решение о пролонгации беременности. При следующем УЗИ в 22 нед. гестации был уточнен диагноз: «Голопрозэнцефалия, алобарная форма. Аномалия развития лицевых структур — срединная расщелина верхней губы и неба, пробосцис, тесное расположение глазниц и экзофтальм» (рис. 1).

При сроке гестации 39 нед. и 2 дня произошел преждевременный разрыв околоплодных оболочек, безводный период составил 2 ч 50 мин. Самопроизвольные роды (третьи) в головном предлежании закончились рождением ребенка. Первый период родов составил — 04 ч 30 мин., II период — 20 мин. Околоплодные воды были зеленые.

Масса тела ребенка при рождении составила 3940 г, рост — 54 см, окружность головы — 36 см, окружность груди — 35 см. Новорожденного оценили по шкале Апгар на 7, 8 баллов. Оценка по Балларду составила 40 баллов, согласно шкале Fenton — развитие среднее гармоничное.

С рождения состояние тяжелое, обусловлено острой дыхательной недостаточностью, неврологическими расстройствами на фоне множественных аномалий развития. Из родильного зала ребенок переведен в отделение реанимации новорожденных.

При внешнем осмотре лица обращают на себя внимание наличие гипотелоризма, срединной расщелины верхней губы и альвеолярных отростков, нос не сформирован (гипоплазия ноздрей, хрящей крыльев носа с обеих сторон, визуализируется единый носовой ход). Ушные раковины низко расположены, справа — аурикулярная папиллома. Череп неправильной формы, большой родничок 2×2 см,

Рис. 1. Новорожденный с голопрозэнцефалией и срединной аномалией лицевых структур (расщелиной губы, неба и отсутствием хрящей носа с единой ноздрей — пробосцис, тесно расположенные глазницы, экзофтальм)

не выбухает, не напряжен, малый родничок открыт до 0,5 см. Шея короткая, утолщение задней складки. Физиологические рефлексы угнетены и фрагментированы. Глаза открывает, имеется сходящееся косоглазие, экзофтальм. Зрачки среднего размера, фотореакция несколько ослаблена, S=D.

На осмотр ребенок реагировал двигательным оживлением, отрывистым криком средней силы. Тонус мышц снижен во всех группах. Кожный покров бледно-розовый, в динамике появилась субиктеричность, эритематозные проявления на лице, при беспокойстве — цианоз носогубного треугольника. В 1-е сут. жизни отмечены клонико-тонические судороги: подергивание век, оральные автоматизмы, вскидывание верхних и нижних конечностей. Проводилась противосудорожная терапия препаратом Конвулекс ® , на этом фоне их интенсивность снизилась, приступы отмечались реже, терапия продолжена.

Дыхание спонтанное с дополнительной оксигенацией, аускультативно — проводилось над всеми полями легких симметрично. Гемодинамика стабильная, тоны сердца приглушенные, ритм правильный. Выслушивается грубый систолический шум во 2-м межреберье слева. Энтеральное зондовое питание проводилось адаптированной смесью, ребенок усваивал предлагаемый объем с учетом возраста.

На 6-е сут. жизни состояние с отрицательной динамикой, до тяжелого за счет выраженных дыхательных нарушений, патологической неврологической симптоматики (участились судороги, отмечались нарушения ритма дыхания).

Проводили дополнительную оксигенацию через лицевую маску со скоростью 3л/мин. Фиксировали умеренную одышку смешанного характера в покое, с участием вспомогательной мускулатуры при беспокойстве. Периоральный цианоз, периодически при беспокойстве появлялся акроцианоз. Аускульта-тивно: дыхание с двух сторон в симметричные участки легких проводится равномерно, жесткое, хрипы проводные в небольшом количестве с обеих сторон.

Гемодинамика стабильная, тоны сердца приглушенные, ритм правильный. Выслушивается грубый систолический шум над всей областью сердца, максимально во 2-м межреберье слева. Пульс на лучевых артериях синхронный ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Симптом белого пятна отрицательный.

В связи с нарастанием признаков острой дыхательной недостаточности ребенка перевели в отделение реанимации новорожденных. Состояние в отделении тяжелое за счет дыхательных нарушений, патологической неврологической симптоматики на фоне врожденных пороков развития (нерегулярное дыхание, судороги). Продолжена противосудорожная терапия. На этом фоне сохранялись редкие эпизоды приступов (подергивание кистей, редкие стереотипные покачивания головы).

Дыхание спонтанное с дополнительной оксигенацией через маску до 4л/мин, уровень транскутанной сатурации составлял 92-94%. Аускультативно дыхание равномерно проводилось во все отделы, жесткое, выслушивались проводные хрипы. Ребенок нуждался в санации носового хода. На 14-е сут. жизни в связи с нарастанием симптомов острой дыхательной недостаточности переведен на искусственную вентиляцию легких в режиме SIMV с параметрами FiO2–0,3; f — 40 в мин., Рip — 16 см вод. ст.; Рeep — 6 см. вод. ст. По газовому составу крови и кислотно основному состоянию регистрирована субкомпенсация.

Сердечные тоны ритмичные, выслушивается систолический шум над всей областью сердца, в динамике интенсивность шума не нарастает.

На 9-е сут. жизни развилась клиника желудочного кровотечения (на фоне тромбоцитопении с 80 до 409/л). С кормления ребенок снят, начато проведение антигеморрагической терапии. После остановки кровотечения кормление возобновлено с объема 10 мл адаптированной молочной смеси.

В неврологическом статусе преобладало угнетение рефлекторной деятельности, с периодическими эпизодами гиперестезии, непостоянными ритмичными подергиваниями конечностей, век, языка, подбородка. Мышечный тонус снижен, поза вялой экстензии. Физиологические рефлексы угнетены. Продолжалось зондовое кормление адаптированной смесью, в массе тела прибавлял.

Проведено обследование. Основные лабораторные показатели в пределах возрастной нормы, за исключением снижения уровня тромбоцитов в общем анализе крови до 809/л.

При рентгенографии черепа в двух проекциях выявлена аплазия спинки носа (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенограмма черепа в двух проекциях: аплазия спинки носа

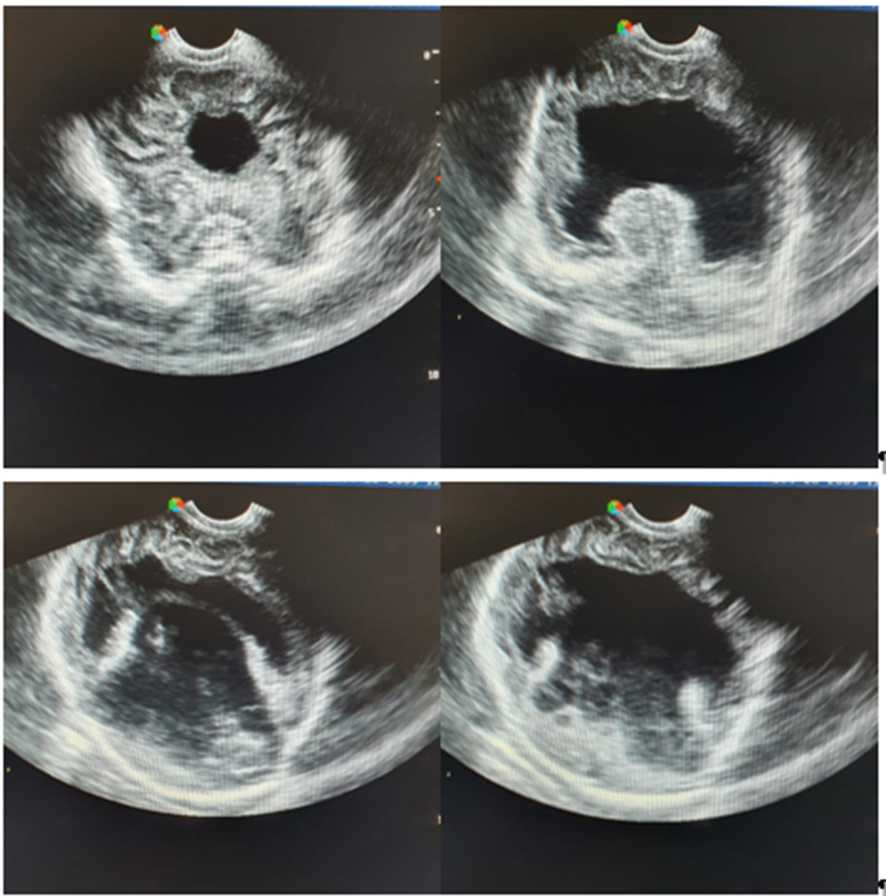

Рис. 3. Серия снимков нейросонографического исследования: заключение «Голопрозэнцефалия, алобарная форма (агенезия мозолистого тела, борозды и извилины сохранены, телэнцефалическая киста)». Отсутствует перегородка в переднем мозговом пузыре, фиксируется полное отсутствие разделения на полушария (боковые желудочки представлены единой полостью, гидроцефалия)

Рентгенография органов грудной полости: заключение «Инфильтративные изменения легочной ткани. Кардиомегалия».

Осмотр невролога: заключение «Врожденный порок развития ЦНС — голопрозэнцефалия (возможно трисомия по 18-й, 13-й хромосомам). Неонатальные судороги». Назначена противосудорожная терапия.

При нейросонографическом исследовании выявлен порок развития ЦНС: заключение «Голопрозэн-цефалия, алобарная форма (агенезия мозолистого тела, борозды и извилины сохранены, телэнцефали-ческая киста)» (рис. 3).

Эхокардиография с допплерографией: заключение «Умеренная гипертрофия стенок правого желудочка и межжелудочковой перегородки. Открытое овальное окно до 4 мм. Аневризма межпредсердной перегородки».

Консультирован генетиком, который рекомендовал провести анализ крови на кариотипирование, с учетом выявленных множественных стигм дизэм-бриогенеза и пороков развития.

Проведена заочная консультация нейрохирурга, который отметил невозможность хирургической коррекция данных пороков развития. Прогноз для выздоровления неблагоприятный.

Осмотр кардиолога: заключение «Функционирующее овальное окно. Аневризма межпредсердной перегородки. Гипертрофия стенок правого желудочка, межжелудочковой перегородки». Рекомендован контроль эхокардиографии с допплерографией через 5 дней.

Консультативный прием врача-офтальмолога: заключение «Ангиопатия, венозное полнокровие».

Электрокардиография: заключение «Синусовый ритм. Правограмма сердца».

Результат цитогенетического исследования: кариотип 46, ХХ. Заключение: «Женский кариотип, нормальный. Числовых и структурных отклонений не выявлено».

Общий детский хирург рекомендовал провести консультацию челюстно-лицевого хирурга в возрасте

-

6 мес. для решения вопроса о возможности проведения оперативного лечения.

Посев из зева и заушной складки выявил наличие Escherichia coli ×103.

Лечение. Режим лечебно-охранительный. Окси-генотерапия через лицевую маску в объеме 2л/мин., а далее искусственная вентиляция легких. Проводилась санация носоглотки и трахеобронхиального дерева по показаниям. Энтеральное питание осуществлялось через зонд, смесью «Нутрилон 1» по 45 мл каждые 3 ч.

Инфузионная терапия проводилась глюкозо-солевыми растворами по физиологической потребности. Антибактериальная терапия: Ампициллин/Суль-бактам по 75 мг/кг в сутки в течение 7 дней, а затем получал Максиктам ® -Аф по 50 мг/кг через 12 ч.

Профилактика грибковой инфекции — Флуконазол в дозе 6 мг/кг в сутки.

Судороги купировались препаратом Конвулекс ® в дозе 1 мг/кг в сутки внутривенно, а затем — Кеппра ® по 10 мг/кг через 12 ч. в течение 3 дней, далее — в дозе 20 мг/кг через 12 ч.

Профилактика геморрагического синдрома проводилась менадионом натрия бисульфитом (Ви-касол) — 0,4 мг, внутримышечно. При кровотечении — Транексамовая кислота 15 мг/кг каждые 8 ч, до купирования синдрома.

Клинический диагноз:

Основное заболевание: «Q 89.7 Множественные врожденные пороки развития:

Аномалия ЦНС и черепа — голопрозэнцефалия, алобарная форма, тригоноцефалия. Расщелина верхней губы и альвеолярных отростков. Аурикулярная папиллома справа».

Фоновое заболевание: «Внутриамниотическое инфицирование».

Сопутствующие: «Ангиопатия, венозное полнокровие сосудов сетчатки. Открытое овальное окно до 2,0 мм. Межпредсердная аневризма».

Осложнения основного заболевания: «Дыхательная недостаточность III степени. Неонатальные судороги. Парез лицевого нерва справа».

На 19-е сут. жизни ребенок переведен в детское отделение паллиативной терапии ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница», прогноз для жизни неблагоприятный.

Обсуждение. Голопрозэнцефалия — относительно редкое врожденное заболевание ЦНС, связанное со структурными хромосомными или моногенными заболеваниями, этиология которого остается недостаточно изученной. В диагностике рассматриваемой мальформации важную роль играют такие современные методы, как пренатальное ультразвуковое исследование, рентгенография, МРТ, имеющие достаточно высокую информативность. При сроке гестации 17 нед. и 6 дней у плода были выявлены структурные дефекты головного мозга, по литературным данным в большинстве случаев диагноз ставят позднее — на 20–24-й нед. Уже после рождения ребенка были отмечены основные клинические проявления рассматриваемой нозологии. Это некорригируемый порок развития ЦНС, однако родители отказались от прерывания беременности. С учетом сложившейся ситуации — врожденные пороки развития ЦНС, 3-я беременность и роды, отсутствие противопоказаний для естественного родоразрешения — роды осуществили естественным путем при сроке 39 нед. 2 дня.

В постнатальный период подтвержден диагноз множественного порока развития ЦНС, провели симптоматическое лечение и затем ребенка направили в детское отделение паллиативной терапии. Следует обратить внимание на факт наличия предчелюстного недоразвития, которое указывает на алобарную или семилобарную голопрозэнцефалию, а последующие данные нейросонографии способствовали уточнению диагноза. Эти данные согласуются с исследованиями других авторов [3, 4].

В представленном клиническом случае основными факторами риска врожденного нарушения развития ЦНС явились сахарный диабет II типа у женщины, гестоз, многоводие и перенесенная коронавирусная инфекция при сроке гестации 5–6 нед. беременности (важный период формирования ЦНС и ликворопроводящей системы).

В настоящий момент специфического лечения голопрозэнцефалии не существует. При данной патологии нами проводилась симптоматическая терапия, при стабилизации состояния возможна хирургическая коррекция некоторых дефектов лица и шунтирование желудочков мозга при развитии гидроцефалии. Отмечались также трудности вскармливания новорожденного, связанные со слабостью сосания, невозможностью глотания пищи с риском развития аспирации. Проводилось зондовое кормление адаптированной смесью. Смерть таких детей, как правило, развивается из-за дисфункции ствола мозга, гипоталамических структур в сочетании с полиорган-ной патологией или присоединения инфекционных заболеваний. Как дыхательная, так и сердечно-сосудистая недостаточность часто предопределяют летальный исход заболевания. Медико-генетическое консультирование помогает уточнить риск появления в дальнейшем больного потомства.

Заключение. Важную роль в диагностике описанного порока развития играет ранняя УЗ-диагностика алобарной формы голопрозэнцефалии при первом или втором скрининге беременных.

Наличие предчелюстного недоразвития указывает на алобарную или семилобарную форму данной патологии, а последующее динамическое УЗИ позволило уточнить диагноз (алобарная форма голопро-зэнцефалии). Это некорригируемый порок развития ЦНС, поэтому проводится в основном симптоматическое лечение.

Следует обозначить, что прогноз для здоровья и жизни данного ребенка в целом неблагоприятный, поэтому особенно важным представляется профилактика аномалий развития в последующих беременностях, консультация генетика и своевременное решение о прерывании беременности на ранних сроках ее развития.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Алобарная форма голопрозэнцефалии у плода и новорожденного (клинический случай)

- Бадалян Л.О., ред. Наследственные болезни. Ташкент: Медицина, 1980; с. 51-5.

- Barr М Jr, Cohen MM Jr. Autosomal recessive alobar holoprosencephaly with essentially normal facies. Am J Med Genet. 2002; (112): 28.

- Бочков Н.П. Наследственные болезни: нац. руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012: с. 128-45.

- Айламазян Э. К., Баранов B.C., ред. Пренатальная диагностика наследственных и врожденных болезней. М.: Триада-Х, 2017; с. 11-148.

- Barr М Jr, Cohen MM Jr. Holoprosencephaly survival and performance. Am J Med Genet. 1999; 89 (2): 116-20.

- Cohen MM Jr. Problems in the definition of holoprosencephaly. Am J Med Genet. 2001; (103): 183. DOI: 10.1002/ajmg. 1546.abs

- Olsen CL, Hughes JP, Youngblood LG, Sharpe-Sti-mac M. Epidemiology of holoprosencephaly and phenotypic characteristics of affected children. New York State, 1984-1989. Am J Med Genet. 2007; 73 (2): 217-26. DOI: 10.1002/(sici) 1096-8628 (19971212) 73:2<217::aid-ajmg20-3.0. co;2-s

- Барашнев Ю.И., ред. Перинатальные повреждения нервной системы у новорожденных: руководство по безопасному материнству. М.: Триада-Х, 1998; с. 373-432. 9. Аминофф М.Дж., Гринберг Д. А., Саймон Р. П. Клиническая неврология. М.: МЕДпресс-информ, 2009; 480 с.

- Володин H.H., ред. Неонатология: нац. руководство (крат, изд.). М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014; с. 18-26.

- Никифоров А. О, Гусев Е.И. Общая неврология. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015; с. 16-27.

- Володин H.H., ред. Неонатология: нац. руководство (крат, изд.). М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019; с. 212-34.

- Шабалов Н.П. Неонатология: В 2т СПб.: Спец-литература, 2016; Т. 2: с. 26-65.

- Володин H.H., ред. Неонатология: нац. руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007; 847 с.

- Петрухин А. С. Детская неврология: В 2т М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009; Т. 1: 272 с.