Алтарь 1 из Вашактуна (Петен, Гватемала): анализ зооморфного монумента древних майя

Автор: Сафронов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология старого и нового света

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

Одним из слабоизученных памятников Вашактуна - важного политического центра древних майя является алтарь 1, обнаруженный в 1921 г., но до сих пор лишь поверхностно описанный в историографии. Это монумент нерегулярной формы, представляющий собой изваяние в форме черепахи и относящийся к категории т. н. зооморфных алтарей - изображений мифического животного. Панцирь черепахи покрыт плохо сохранившимся рельефом, детальный анализ которого стал возможен благодаря созданию 3Э-модсли алтаря, подготовленной в рамках исследования Регионального археологического проекта Вашактуна (PARU). Данная публикация по священа анализу иконографии и определению роли монумента в истории города. Алтарь 1 связан с мифологическим сюжетом о Боге кукурузы, воскресающем из Космической черепахи, символизирующей земную твердь. В иконографии монумента Бог кукурузы имперсонируется с царем «Носильщик солнца» (его имя записано в головном уборе), правившим на рубеже IV-V вв. и упоминаемым на стелах 4 и 5, а также на настенных росписях здания B-XIII. По аналогии со сходными памятниками мы предполагаем, что алтарь 1 из Вашактуна являлся посмертным монументом «Носильщика Солнца» и был установлен между 402 и 406 гг.

Майя, мезоамерика, вашактун, алтарь, бог кукурузы, космическая черепаха, мифология

Короткий адрес: https://sciup.org/143180138

IDR: 143180138 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.419-432

Текст научной статьи Алтарь 1 из Вашактуна (Петен, Гватемала): анализ зооморфного монумента древних майя

Состав корпуса монументов Вашактуна достаточно традиционен для городов майя классического периода (III–IX вв.) в Центральных низменностях. Начиная с 1916 г., когда археологический памятник был открыт американским археологом С. Морли в рамках 2-й экспедиции Института Карнеги (Morley, 1938. P. 134), здесь было обнаружено 27 плоских стел и 8 круглых алтарей, не считая еще двух десятков аналогичных, но сильно поврежденных монументов без рельефа. Стела и круглый алтарь, содержащие надписи, являются характерными типами царских монументов майя, и с этой точки зрения Вашактун не сильно http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.268.419-432

отличается от соседних политических центров. Однако среди этих монументов есть один памятник, который выделяется как своей формой, так и назначением, являясь к тому же и самым плохо изученным среди всего корпуса монументов города. Речь идет об алтаре 1 – небольшом монументе нерегулярной формы, локализуемом в группе B и предположительно датируемом рубежом IV–V вв.

Алтарь 1 был обнаружен в Вашактуне 5-й экспедицией Института Карнеги под руководством С. Морли в марте 1921 г. при исследовании территории архитектурной группы B, в небольшом проходе между зданиями B-VII и B-VIII ( Morley , 1938. P. 178). Алтарь располагается рядом со стелами 4 и 5, которые были найдены С. Морли еще при первом обследовании Вашактуна в мае 1916 г. (Ibid. P. 184), именно поэтому он ассоциировал алтарь с одной из этих двух стел и предположил, что он мог быть установлен еще в раннеклассический период между датами по долгому счету 8.18.0.0.0 и 9.3.0.0.0 (396–495 гг.) (Ibid. P. 178). В 1924 г. Морли впервые представил информацию о находке алтаря на Международном конгрессе американистов в Гётеборге, а в 1937 г. опубликовал две фотографии алтаря 1 в V томе своей работы «Надписи Петена» ( Morley , 1937. Pl. 56). Затем в опубликованном на год позже I томе своего труда он представил общее описание монумента и поверхностный анализ некоторых из сохранившихся элементов иконографии ( Morley , 1938. P. 178).

Именно плохая сохранность монумента определила слабый интерес исследователей к его анализу в последующие годы. Сколько-нибудь серьезного внимание алтарю 1 не уделялось ни в публикациях археологического проекта Ва-шактуна 1926–1937 гг. под руководством О. Рикетсона и Л. Смита, ни в работах уже гватемальского археологического проекта IDAEH, который велся с 1983 г. по конец 1990-х гг. под началом Х. Вальдеса и Ф. Фасена. В монографии «Цари, гробницы и дворцы: династическая история Вашактуна» Х. Вальдеса, Ф. Фасе-на и Э. Эскобедо, опубликованной в 1999 г. и посвященной анализу династической истории Вашактуна ( Valdes et al. , 1999), алтарь 1 практически не упоминается. На алтаре отсутствуют иероглифические надписи, которые могли бы помочь в исследовании династической истории, что являлось основной целью работы. Британский эпиграфист Й. Грэм планировал публикацию (описание, фотография и линейная прорисовка) алтаря 1 в рамках проекта «Корпус иероглифических надписей майя» Музея Пибоди Гарвардского университета, которым он руководил с 1969 г. В 1986 г. проектом была издана 3-я часть V тома корпуса, посвященная монументам Вашактуна (CMHI, 1986), в которой из всех памятников Вашактуна были опубликованы только 22 стелы (из 27 на тот момент) и ни одного алтаря. Вероятнее всего, в планы Грэма входила публикация остальных монументов в следующей части V тома, но работа так и не была завершена, и не сделана даже линейная прорисовка алтаря 1.

Вопрос о новой публикации монументов возник в связи с началом работы в 2009 г. Словацкого археологического проекта Вашактуна1 и открытием субпроекта по редокументации монументальных памятников города. В рамках данного субпроекта с 2010 г. была поставлена задача провести фиксацию монументов с использованием как традиционных методов – эстампажи, ночная фотосъемка (цифровая), так и новейших технологий – RTI-модели, 3D-модели. Так, в 2010– 2012 гг. словацкая исследовательница Т. Подолинска сделала серию эстапажей практически всех монументов с рельефом; в сезоне 2011 г. американский специалист Б. Лав провел фотографирование монументов, составив в итоге самую полную базу данных фотографий стел и алтарей Вашактуна, а также их отдельных фрагментов. В 2012–2013 гг. мексиканский исследователь К. Пайян сделал выборочное, но детальное фотографирование монументов с целью создания RTI и 3D-моделей. Выполненная в новом формате фиксация монументальных памятников позволяет на качественно ином уровне подойти к анализу рельефных изображения и надписей, детализировать многие, ранее непонятные, фрагменты и получить более полные результаты, по сравнению с традиционными фотографиями, опубликованными С. Морли и Й. Грэмом.

Также следует отметить, что для монументов Вашактуна в целом характерны общее низкое качество обработки поверхности блоков и довольно плохая сохранность рельефных изображений. Работы Словацкого проекта в докласси-ческих группах F и H, проведенные за последние годы, показали, что традиция установки хорошо проработанных стел уходит в поздний формативный период (400 г. до н. э. – 250 г. н. э.). Например, был найден обломок стелы 28, датируемый сер. I в. н. э. ( Kováč , 2014; Сафронов , 2015. С. 117–119), проект Института Карнеги зафиксировал стелу 10, относящуюся к 1-й четв. II в. н. э. (CMHI, 1986. P. 5: 158, 159 ), оба монумента характеризуются правильной геометрией каменного блока и детализацией рельефа. Однако после кризиса проклассического периода, продолжавшегося в Вашактуне примерно со 150 по 300 г. традиция пришла в упадок ( Сафронов , 2015. C. 126), цари классического времени с IV в. для изготовления монументов начинают использовать местный мягкий и зернистый известняк, а блокам не придают четких геометрических форм.

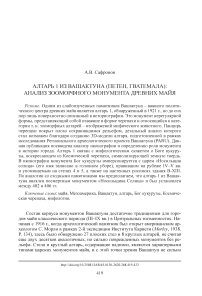

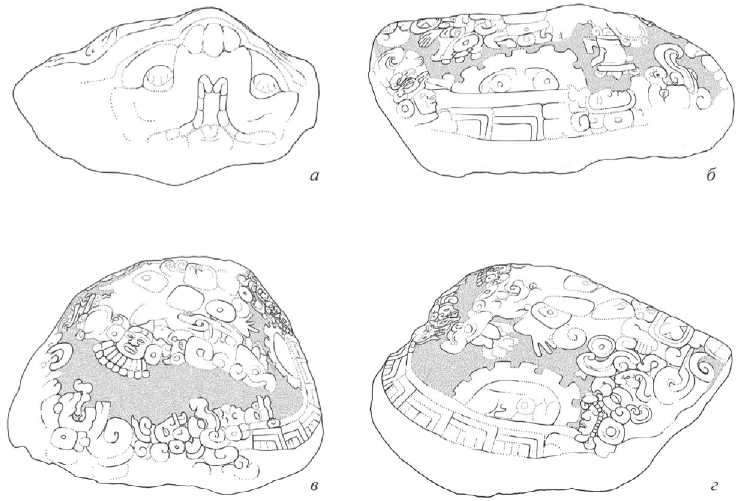

Новые методы фиксации монументальных памятников, в частности реализованные на примере алтаря 1, дают возможность в полной мере оценить рельефное изображение на подобных памятниках нерегулярной формы. В 2011 г. Б. Лав сделал серию фотографий монумента с направленным светом, которые позволили выделить основные части иконографического ряда и некоторые детали, но общий контекст алтаря оставался неясным. Также Б. Лав наметил наиболее удачные ракурсы алтаря, которые в дальнейшем идеально подошли для изготовления линейных прорисовок. В 2013 г. К. Пайян создал фотограмметрическую модель алтаря на основе серии последовательных фотографий, и именно она позволила провести тщательный анализ деталей иконографии, а также стала основой для новых линейных прорисовок. В рамках проекта по редокументации монументов Вашактуна автором статьи были изготовлены линейные прорисовки алтаря 1, основанные на фотографиях Б. Лава и модели К. Пайя-на, фиксирующие монумент в ракурсах, определенных Б. Лавом – вид сверху (рис. 1), стороны A (рис. 2: a ), B (рис. 2: б ), С (рис. 2: в ), D (рис. 2: г ).

Монумент представляет собой алтарный диск неправильной овальной формы диаметром от 158 до 173 см и с выпуклой центральной частью, максимальной высотой 47 см. На вершине выпуклой части алтаря есть небольшое овальное

Рис. 1. Вашактун, алтарь 1, вид сверху (прорисовка А. В. Сафронова)

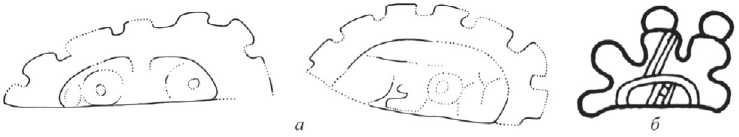

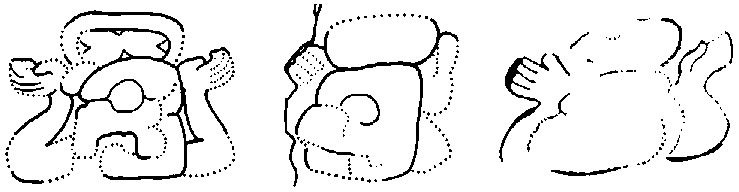

небольшая овальная выемка глубиной до 5 см от верхней точки монумента. Выпуклая часть монумента изображает собой панцирь черепахи, а на стороне А изображена голова животного с раскрытым клювом (рис. 2: a ). На поверхности монумента присутствуют и другие элементы, связанные с иконографией черепахи, в частности по кромке панциря расположен ряд геометрических узоров в форме буквы «Г», а на сторонах B и D (рис. 3: а, б ) продублировано изображение иероглифического знака YAX («новый», «зеленый») (рис. 3: в ), который в доклас-сической и раннеклассической иконографической традиции майя ассоциируется с водой и является атрибутом фантастических земноводных существ (черепаха,

Рис. 2. Вашактун, алтарь 1

а – сторона A; б – сторона B; в – сторона C; г – сторона D (все прорисовки А. В. Сафронова)

Рис. 3. Вашактун, алтарь 1 ( а ), Тикаль, стела 39 ( b )

а – изображение иероглифического знака YAX на сторонах B и D (прорисовки А. В. Сафронова); b – знак YAX в раннеклассической иконографии (кон. IV в.) (прорисовка Л. Шили)

кайман и др.) ( Houston et al. , 2009. P. 40). То есть алтарь изображает т. н. Космическую черепаху – фантастическое существо, которое, согласно мифологии майя, плавало в Мировом океане и являлось земной твердью ( Miller, Taube , 1997. P. 174, 175), и в этой связи следует предположить, что монумент больше связан с ритуально-мифологической традицией, нежели с историческим контекстом. Подобные монументы не являются редкостью для классической культуры майя. Например, в Киригуа (Гватемала) в конце VIII в. была установлена серия зооморфных алтарей (Zoomorphs B, G, O, P), которые изображают мифических существ (ягуара, каймана) и связанные с ними образы царей Киригуа ( Looper , 2003. P. 172–178, 187–193).

В Копане установлено несколько зооморфных монументов, например, алтарь в виде Космической черепахи вместе со стелой С ( Schele, Mathews , 1998 P. 144– 146). Подобные монументы зафиксированы и в области Центральных низменностей, в частности известны обломки алтаря 1 из Ицимте, датируемого поздним классический периодом. На частях монумента сохранились детали рельефа, изображавшего черепаху, на панцире которой был высечен календарный знак Ajaw ( Taube , 1988. P. 189, 190). В этой связи К. Таубе предположил, опираясь на аналогичные изваяния постклассического времени из Майяпана, что черепаха, как мифологическое животное, ассоциируется именно c датой завершения катуна – 20-летнего цикла (по «долгому счету»), коррелирующую с днем Ajaw по 260-дневному календарю Цолькин (Ibid. P. 188, 189).

Исходя из предположения Таубе, алтарь 1 из Вашактуна также мог иметь отношение к дате окончания 20-летия, тем более что он установлен рядом со стелой 4, которая и датируется окончанием 20-летия 8.18.0.0.0 (09.07.396 г.) ( Safronov, Beliaev , 2017. P. 519). Более того, на одной из сторон панциря черепахи изображен знак дня по Цолькину, к сожалению, очень плохо сохранившийся. Однако данное предположение выглядит сомнительным по нескольким причинам, во-первых, картуш дня по Цолькину расположен не в центре всей композиции, как на поздних примерах, а почти не выделяется среди прочих деталей иконографии монумента. Во-вторых, окончание 20-летия 8.18.0.0.0 приходится на дату 12 ʹAjaw следующего 20-летия 8.19.0.0.0 (416 г.) – 10 ʹAjaw, в то время как на алтаре 1 цифра рядом с картушем дня сбита, но свободное место вряд ли предполагает числительное больше 5, таким образом, вряд ли алтарь был связан с юбилейной датой конца IV – начала V в.

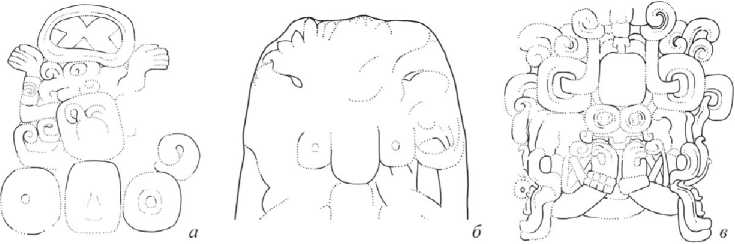

Центральное место композиции монумента занимает необычное овальное углубление в верхней части панциря черепахи, назначение которого неясно на первый взгляд. Это углубление по своей форме очень напоминает портретные изображений царей на стелах 26 (рис. 4: б ) и 20 (рис. 4: в ), датируемых 445 и 495 гг. соответственно, т. е. немногим позже времени установки алтаря 1. На лицевых сторонах этих стел цари изображены анфас, а их лица помещены в небольших углублениях, образованных деталями головных уборов. Несомненно, похожее портретное изображение высечено на алтаре 1, и действительно 3D-модель К. Пайяна показывает, что иконографические элементы вокруг ниши представляют собой детали головного убора – изображение монстра со знаком KʹIN и перьевые завитки сверху, овальные ушные вставки справа и слева от ниши (рис. 4: а ). В первую очередь, обращает на себя внимание центральный элемент головного убора – фантастический монстр с раскрытой пастью, держащий на согнутых руках иероглифический знак KʹIN («солнце»), который абсолютно идентичен записи имени царя в надписях на стелах 4 и 5 (рис. 5), условно обозначенного как «Носильщик солнца» (Ibid. P. 519, 520). Ему также были посвящены настенные росписи в задании B-XIII, где он изображен получающим регалии царской власти из рук теотиуаканского военачальника Кʹинич-Мо ( Safronov, Beliaev , 2017. P. 520; Kováč et al. , 2019. P. 48, 49). То есть «Носильщик солнца» воцарился в Вашактуне после 378 г. и правил, согласно датировке настенных росписей, по крайней мере, до 402 г. ( Kováč et al. , 2019. P. 57, 58). Кстати, изображенный на алтаре знак KʹIN и его возможную

Рис. 4. Вашактун: алтарь 1 ( а ), стела 26 ( б ), стела 20 ( в )

а – лицевое изображения царя «Носильщик солнца» с именным иероглифом в головном уборе, фрагмент; б – лицевое изображение царя Бахте-Кʹинича, фрагмент (445 г.); в – лицевое изображение царя Цакбу-Усиха II (495 г.) (все прорисовки А. В. Сафронова)

Рис. 5. Варианты записи именного иероглифа царя «Носильщик солнца» в надписях на стелах 4 и 5 и настенных росписях Здания B-XIII ассоциацию с головным убором отметил еще С. Морли при описании монумента в «Надписях Петена» (Morley, 1938. P. 178).

Однако размещение лика царя в панцире черепахи не характерно для парадных царских монументов, но имеет четкие ассоциации с одним из популярных мифологических сюжетов в классической культуре майя – мифом о Боге кукурузы. Многочисленные иконографические изображения на полихромных керамических сосудах, предметах мелкой пластики, настенных росписях, эпизодические иероглифические надписи классического периода, а также запись одного из вариантов мифа в эпосе майя-киче «Пополь-Вух» (нач. XVII в.) позволяют реконструировать основную сюжетную линию. Миф имеет архаическое происхождения и связан с развитием земледельческих культов в Мезоамерике в конце II – начале I тыс. до н. э. (Miller, Taube, 1997. P. 108, 109). Бог кукурузы Ишим-Ахан, изображавшийся в традиции майя молодым человеком, ассоциируется с основной сельскохозяйственной культурой Мезоамерики и циклами ее культивации: конец сельскохозяйственного цикла и сбор початков кукурузы представлялся как смерть Бога (обезглавливание), затем период до начала следующего цикла – время странствия Бога кукурузы в подземном мире, обиталище богов смерти, фантастических монстров и предков. С помощью Богов-гребцов (парные божества) он совершает путешествие через подземный океан на каное к месту будущего возрождения. Время подготовки мильпы (полей) к посеву кукурузных зерен ассоциировалось со спуском сыновей Ишим-Ахана божественных Близнецов Хун-Ахава и Йаш-Балама в подземный мир на помощь отцу. Победив владык смерти, Близнецы помогают ему возродиться вновь из земной тверди, символом чего считалось появление ростков кукурузы на возделанном поле (Taube, 1993. P. 66–72).

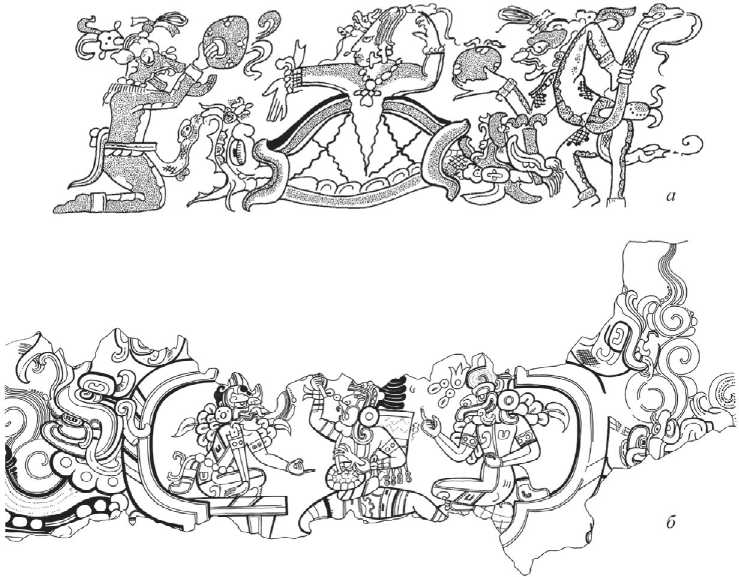

Сцена возрождения Бога кукурузы хорошо представлена в иконографии известного блюда-трипода K18922, где молодой бог, с помощью своих сыновей «прорастает» из земли, изображенной в виде Космической черепахи (рис. 6). Иногда вместо божественных близнецов Бога кукурузы сопровождают боги воды, например, роспись на сосуде неизвестного происхождения из частной коллекции (Ibid. P. 60) представляет танец Бога кукурузы при возрождении из панциря Космической черепахи в сопровождении Чаака (бога дождя) и Йо-паата (бога грома и молний) (рис. 7: а ). А наиболее ранней иллюстрацией мифа о Боге кукурузы являются росписи на западной стене здания Pinturas Sub-1 в Сан-Бартоло (Петен, Гватемала), датируемые около I в. до н. э. Масштабные настенные росписи, посвященные ключевым мифологическим сюжетам майя доклассической эпохи, содержат сцену возрождения Бога кукурузы из панциря Космической черепахи, где его также сопровождают водные божества – Чаак и Змей водяных потоков3. Бог кукурузы совершает ритуальный танец внутри панциря черепахи, представленного в виде особого «четырехлистного» картуша, символизирующего в искусстве древних майя портал или пещеру ( Taube et al. , 2010. P. 69–75).

Аналогия с иконографией алтаря 1 из Вашактуна более чем очевидна, царь «Носильщик солнца» в образе Бога кукурузы «вырастает» из центра черепахи – земной тверди, левой рукой опираясь на панцирь (рис. 1). По кромке панциря на алтаре 1 изображена серия антропоморфных и зооморфных ликов, где можно выделить два типа изображений. Люди в головных уборах с закрытыми глазами, изображенные в профиль, символизируют умерших предков царя, обитающих в подземном мире, а головные уборы в виде животных, передают их имена. То есть на монументе содержится информация о некоторых царях из вашактунского династического линиджа, хотя мы пока не можем идентифицировать аналогичные имена на других раннеклассических монументах Вашак-туна, установленных до царствования «Носильщика солнца». Второй тип ликов, это вайи – духи подземного мира, фантастические существа, изображающиеся в виде антропоморфизированных животных, в сцене присутствуют попугай, обезьяна, возможно, игуана и летучая мышь; эти духи, согласно мифу, помогали Богу кукурузы совершить путешествие на каноэ ( Schele, Mathews , 1998. P. 116).

Рис. 6. Сцена возрождения Бога кукурузы, полихромная роспись на блюде-триподе K1892, прорисовка Л. Шили (по: Schele, Mathews , 1998. P. 117)

Таким образом, нижний иконографический ряд символизирует собой подземный мир, место обитания предков и духов, откуда воскресает Бог кукурузы.

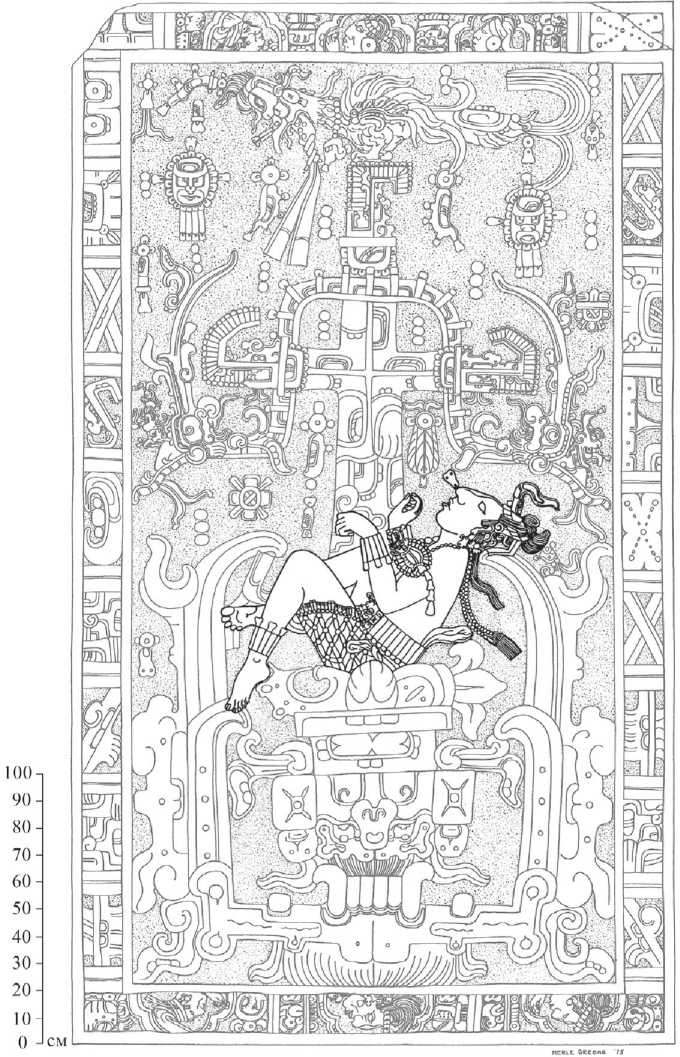

На первый взгляд тематика алтаря не совсем типична для царского монумента. Дело в том, что Бог кукурузы обычно имперсонируется царями в ритуале танца. Сохранилась целая серия керамических сосудов и монументов, которые содержат полнофигурные изображения царей в одеяниях Бога кукурузы, совершающих ритуальный танец ( Looper , 2009. P. 117–131). Но при имперсонации образ царя не сопровождался изображением мифологического сюжета (Космической черепахи и обитателей подземного мира), кроме одного случая. Известный монументальный памятник – саркофаг царя Паленке Кʹинич-Ханаб-Пакаля I, обнаруженный в 1952 г. в погребальной камере в Храме надписей и датируемый 680-ми гг. ( Schele, Miller , 1986. P. 282–284), содержит особое рельефное

Рис. 7. Сцены возрождения Бога кукурузы а – полихромная роспись на сосуде из частной коллекции, прорисовка К. Таубе (по: Taube, 1993. P. 66); б – настенная роспись из Сан-Бартоло, западная стена, прорисовка Х. Хёрст (по: Taube et al., 2010. P. 72)

изображение на закрывавшей его массивной крышке. Там помещена символическая сцена, где фигура полулежащего царя имперсонирует молодого Бога кукурузы, находящегося в центре мироздания у корней Мирового древа (рис. 8). При этом на груди царя лежит т. н. Черепашья пектораль – подвеска, символизирующая панцирь Космической черепахи, т. е. здесь также передается сюжет возрождения умершего Бога кукурузы из земной тверди ( Schele, Mathews , 1998. Р. 117. Fig. 3.24), но в рамках всей космогонической картины мира, а не отдельной сцены «прорастания» из панциря черепахи. Главное, что только умерший царь мог имперсонировать Бога кукурузы в таком качестве, его смерть и дальнейшее перерождение должно было символизировать начало нового жизненного цикла.

Данный пример показывает, что алтарь 1 из Вашактуна также мог быть не чем иным, как посмертным монументом царя «Носильщик солнца». Архитектурная группа B в правление «Носильщика солнца» являлась центром политической власти в Вашактуне, здесь находилось дворцовое сооружение (здание B-XIII) и были установлены наиболее важные монументы царя – стелы 4 и 5

О см

Рис. 8. Царь Кʹинич-Ханаб-Пакаль I в образе воскресающего Бога кукурузы с символом Космической черепахи на груди, рельеф на крышке саркофага из Паленке, Храм надписей, прорисовка М. Г. Робертсон (по: Robertson , 1983. Fig. 99)

( Valdes et al. , 1999. P. 35–38; Kováč et al. , 2019. P. 38–42). Сам он был погребен в соседней группе A в здании A-V, которое на протяжении V–VI вв. оставалось главным культово-ритуальным комплексом вашактунской династии. Гватемальские археологи Х. Вальдес и Ф. Фасен уверенно ассоциировали царя стел 4 и 5 с погребением A-29, обнаруженным в центре здании A-V ( Valdes et al. , 1999. P. 40–46). Таким образом, было бы вполне логичным для преемников «Носильщика солнца» установить его посмертный монумент в месте сосредоточения его политической власти. Нам известны аналогичные примеры, в частности в Кири-гуа, важном позднеклассическом политическом центре на юго-востоке области майя, в ноябре 785 г. был установлен зооморфный алтарь G, изображающий т. н. Ягуара восходящего солнца – фантастическое существо, которое наблюдало за воскрешением Бога кукурузы. Этот монумент был установлен в честь царя Киригуа Кʹакʹ-Тилив-Чан-Йопата спустя несколько месяцев после смерти монарха в июле 785 г., повествует о его смерти и погребении и дает отсылку к контексту мифа о Боге кукурузы, в который вписывается смерть царя ( Martin, Grube , 2000. P. 222).

К сожалению, точная дата смерти царя Вашактуна не известна, по всей видимости, это произошло между 402 и 406 гг. Последняя дата, связанная с «Носильщиком солнца», записана на настенных росписях здания B-XIII, и, по предположению словацкого исследователя Я. Шпотака, соотносится с 26.11.402 г. ( Kováč et al. , 2019. P. 56–58). Следующая известная дата, соответствующая 11.06.406 г., упоминается на стеле 16, установленной одним из преемников «Носильщика солнца», причем в другом месте – в архитектурной группе D, куда временно был перенесен царский двор в начале V в. Скорее всего, алтарь 1 из Вашактуна не мог быть сооружен позднее 406 г.

Таким образом, анализ малоизвестного монумента – алтаря 1 из Вашакту-на – показывает, что этот памятник является довольно редким для низменностей майя зооморфным алтарем, который изображает Космическую черепаху и передает сюжет мифа о возрождении Бога кукурузы. Монумент был поставлен в честь царя по имени «Носильщик солнца», правившего на рубеже IV–V вв., и содержит его портретное изображение с записью именного иероглифа в головном уборе. Сам же царь имперсонирует воскресающего из земли Бога кукурузы, т. е. алтарь мог являться его посмертным монументом, установленным между 402 и 406 гг.

Список литературы Алтарь 1 из Вашактуна (Петен, Гватемала): анализ зооморфного монумента древних майя

- Сафронов А. В., 2015. Формирование раннего государства майя в Вашактуне // КСИА. Вып. 239. С. 112–130.

- CMHI. Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol. 5, part 3. Uaxactun / Ed. I. Graham. Cambridge, 1986. 64 p.

- Houston S., Brittenham C., Mesick C., Tokovinine A., Warinner C., 2009. Veiled Brightness: A History of Ancient Maya Color. Austin: University of Texas Press. 148 p.

- Kováč M., 2014. The Messages of Maya Ruins. Six Years of Research of the Slovak Archaeological Project in Guatemala (2009–2014) // Historická Revue. Vol. XXV. No. 10. Supplement. P. 1–26.

- Kováč M., Beliaev D., Špoták J., Safronov A., 2019. Uaxactun after the conquest by teotihuacanos as told by the mural from palace B-XIII // Contributions in New World Archaeology. Vol. 13. P. 37–66.

- Looper M., 2003. Lightning Warrior. Maya Art and Kingship at Quirigua. Austin: University of Texas Press. 265 p.

- Looper M., 2009. To be like gods: dance in ancient Maya civilization. Austin: University of Texas Press. 276 p.

- Martin S., Grube N., 2000. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. London: Thames and Hudson. 240 p.

- Miller M., Taube K., 1997. An Illustrated Dictionary of The Gods and Symbols of The Ancient Mexico and The Maya. London. 216 p.

- Morley S., 1937. The Inscriptions of Peten. Vol. V. Part 1. Plates. Washington, D.C.: Carnegie Institute of Washington. 228 p. (Carnegie Institute of Washington. Publication; 437.)

- Morley S., 1938. The Inscriptions of Peten. Vol. I. Washington, D.C.: Carnegie Institute of Washington. 495 p. (Carnegie Institute of Washington. Publication; 437.)

- Robertson M. G., 1983. The Sculpture of Palenque. 1. The Temple of Inscriptions. Princeton: Princeton University Press. 350 p.

- Safronov A., Beliaev D., 2017. La epigrafía de Uaxactun después de un siglo, 1916–2016 // XXX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala (2016) / Eds.: B. Arroyo, L. Méndez Salinas, G. Ajú lvarez. Guatemala: Museo de Arqueología y Etnología.P. 515–528.

- Schele L., Mathews P., 1998. The Code of Kings: The Language of Seven Sacred Maya Temples and Tombs. New York: Scribner. 432 p.

- Schele L., Miller M., 1986. The Blood of Kings: Dynasty and Ritual in the Maya Art. New York: G. Braziller. 336 p.

- Taube K., 1988. A Prehispanic Maya Katun Wheel // Journal of Anthropological Research. Vol. 44, no. 2. P. 183–203.

- Taube K., 1993. Aztec and Maya Myths. London: The British Museum Press. 80 p.

- Taube K., Saturno W., Stuart D., Hurst H., 2010. The Murals of San Bartolo, El Petén, Guatemala. Part 2. The West Wall. Barnardsville: Boundary End Archaeology Research Center. 108 p. (Ancient America; no. 10.)

- Valdes J. A., Fahsen F., Escobedo H. L.,1999. Reyes, tumbas y palacios: La historia dinastica de Uaxactun. Mexico D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 123 p.