Альтернативная сельская занятость и её связь с возвратной миграцией горожан

Автор: Никулина Юлия Николаевна, Арефьева Валерия Александровна, Сарайкин Валерий Александрович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 1 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется влияние на сельскую альтернативную занятость двух трендов - развитие процессов дезурбанизации и распространение нетипичных форм работы (дистанционная работа, платформенная занятость, самозанятость, договоры субподряда и т.д.). С точки зрения развития сельской занятости происходящее размывание понятий «места жительства» и «места работы» позволяет создать приток на сельские территории новых занятых с высоким уровнем доходов - горожан, а также существенно расширяет возможности трудоустройства для коренного сельского населения. В работе выдвигается гипотеза о том, что занятость в сельской местности и, шире, развитие сельских территорий будут в том числе определяться обратной миграцией городского населения в село. Причем миграцией как временной или сезонной, так и переездами на длительные сроки или постоянное жительство. Традиционный подход к альтернативной занятости, как к занятости коренного сельского населения, потерявшего работу в сельском хозяйстве, приводит к игнорированию рассмотренных трендов, отсутствию политики стимулирования возвратной миграции в сельскую местность, ограниченности мер господдержки сельского рынка труда. Делается вывод о необходимости расширения понятия сельской занятости до «внегородской занятости», учитывающей новые виды и формы трудоустройства горожан, стремящихся покинуть город с целью повышения качества жизни. Дополнительно ставится вопрос о необходимости исследований повторного коммерческого использования сельхозактивов (преимущественно объектов недвижимости) неаграрными бизнесами в целях содействия переносу бизнеса горожан на сельские территории и диверсификации сельской экономики.

Сельская занятость, альтернативная занятость, возвратная миграция, нестандартные формы занятости, дистанционная работа, развитие сельских территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/143178608

IDR: 143178608

Текст научной статьи Альтернативная сельская занятость и её связь с возвратной миграцией горожан

Развитию альтернативной сельской занятости, на фоне сокращения занятости в аграрном секторе, уделяется всё больше внимания как исследователями, так и органами управления аграрно-промышленного комплекса (АПК), включая альтернативные сельскому хозяйству виды деятельности населения — сельский туризм, промыслы, отрасли «биоэкономики» (лесное хозяйство, заготовка и переработка дикоросов, малая энергетика), переработка сельхозпродукции, добыча нерудных строительных материалов и т.д. Однако термин «альтернативная занятость» в некотором смысле устарел, так как предполагает поиск занятости для коренных сельских жителей, потерявших работу в сельском хозяйстве. Необходимо расширение понятия альтернативной занятости до так называемой внегородской занятости, учитывающей новые виды и формы занятости для горожан, намеренных покинуть город с целью повышения качества жизни.

Термин «внегородская занятость» по аналогии с «внегородской территорией/ пространством» уже используется в работах социологов, географов [1; 2]. Деление на «городскую и внегородскую» занятость и/ или территорию в отличие от традиционного для аграрной экономики деления на «городское и сельское» связано с новой оптикой рассмотрения практик освоения пространства. В частности, процесса дезурбанизации, который включает в себя субурбанизацию (строительство коттеджных и дачных поселков вокруг городов), дальние поселения горожан в экологически чистых ареалах и так далее. Аграрные экономисты также начинают рассматривать в качестве характеристики устойчивого развития деревень в России тот факт, что их демографический состав будет состоять, в том числе, из городских жителей [3].

Сельские территории и сельская занятость будут развиваться не только теми, кто там остался, но и горожанами, которые приедут туда пусть даже на временной или сезонной основе. По аналогии с тем, как это на практике случилось с Подмосковьем. Ставка на «реколонизацию» сельской местности городскими жителями связана и с тем, что на селе остались люди со сниженной социальной активностью, часто из старших возрастных групп, тех, кто не смог уехать по тем или иным причинам. Но и «новым», и «старым» сельским жителям нужна минимальная инфраструктура — дороги и Интернет: учиться, лечиться и культурно просвещаться можно и удаленно, на новой технологической основе. Одновременно развитие дистанционных форматов работы, платформенной занятости позволяет значительной части занятых уйти от жесткой привязки к «месту работы», что наглядно продемонстрировала пандемия.

Приход в российский АПК в начале 2000-х гг. внешних для отрасли инвесторов в значительной степени способствовал росту инвестиций, технологической модернизации, повышению качества менеджмента. Аналогично городские жители, мигрирующие в сельскую местность, становятся для этих территорий таким внешним инвестором, способным привнести новые ресурсы, повысить локальный спрос на товары и услуги, взять на себя часть организационных функций и так далее. Миграцию части горожан в сельскую местность поддерживает и мировой тренд переноса транснациональными компаниями штаб-квартир в малые города и села. Часть крупных компаний перестанут содержать штаб-квартиры в Москве из-за высоких издержек. Их переезд, в свою очередь, даст импульс к развитию сервисного сектора сельской экономики — кафе, авторемонтные мастерские, парикмахерские и так далее.

Потенциал «новых» видов альтернативной сельской занятости рассмотрен через призму реализации в России следующих двух тенденций: 1) развитие феномена «распределенного образа жизни» и процессов дезурбанизации; 2) распространение нетипичных форм работы и нетипичных рабочих мест.

Развитие феномена «распределенного образа жизни» и процессов дезурбанизации

Урбанизация в России –по-прежнему доминирующий тренд. В 2019 г. 23% населения России проживало в городах-миллионниках. Однако у части горожан уже есть идея и финансовые возможности переехать в сельскую местность без потери качества жизни 1 . В 2015-2019 гг. на постоянное жительство в сельскую местность переезжали около 850 тыс. горожан ежегодно 2 и это почти в 2 раза больше относительно уровня начала нулевых3. То есть параллельно с процессом урбанизации развивается и процесс дезурбанизации (контрурбанизации), который различается по степени активности в зависимости от групп населения и территорий. Дезурбанизацию отличает привлекательность малых городских и сельских поселений для части населения по ряду причин: рекреационным, экологическим, экономическим (инвестиционными), демографическим, эпидемиологическим.

У жизни в городе было несколько главных преимуществ: разнообразная и доходная работа, хорошее образование для детей, относительно высокий уровень медицины и доступ к культурной инфраструктуре. С приходом инноваций (он-лайн-технологии, телемедицина, электронные школы, электронная коммерция) возможно осуществление желания многих горожан — жить на селе посредством заработка в мегаполисах. Условиями для этого являются возможность переехать и наличие удаленной работы. Миграция в сельскую местность характерна для среднего класса, что в свою очередь приводит к притоку инвестиций в сельскую инфраструктуру и благоустройство, трансляции городских стандартов качества жизни. Относительно высокий уровень зарплат новой группы сельских жителей (переехавших горожан) создает предпосылки развития сельской занятости в сфере предоставления им услуг, которая сама по себе становится одним из видов альтернативной занятости.

Процесс миграции населения в сельскую местность в России характеризуется сложностью и своеобразием форм. К нему может быть отнесено как разрастание пригородов, так и миграция в сельскую местность с полным или частичным изменением образа жизни. Численность дач и наследных (или покупных) сельских домов в России составляет по оценкам экспертов 17-20 млн, а количество «дачников» — 50-60 млн человек [1]. Это половина и более городских семей в России. Жизнь на два (или более) дома становится нормой. Сформировавшийся в России феномен «распределённого образа жизни»4 и размывание понятия «места жительства» являются значимым источником социально-экономического развития сельских территорий [5, 6]. Дополнительно процесс миграции из города в деревню в России поддерживает Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», в частности, льготная сельская ипотека, которая является самым востребованным мероприятием этой программы по итогам 2020–2021 годов.

Кроме того, пандемия COVID-19 оказала влияние на процессы дезурбанизации. Во время пандемии люди, живущие в мегаполисах, оказались в числе наиболее пострадавших. В результате последствий пандемии COVID-19 сформировались два тренда. Первый — краткосрочный, это миграция людей из мегаполисов в малые города и сельскую местность на фоне потери работы и/или в поисках более безопасной среды на период пандемии. Второй средне- и долгосрочный тренд — миграция состоятельных людей и людей из среднего класса в сельскую местность на постоянной основе. Например, по разным данным из Москвы выехало около 5 млн человек5 [7]. Значительные масштабы центробежной миграции подтверждают данные операторов сотовой связи, дорожных служб, агентств бронирования билетов и недвижимости, космические снимки и др.6 Из 5 млн человек покинувших Москву в пандемию около трех миллионов — это те, кто поехали обратно по месту жительства в связи с потерей работы. Порядка двух миллионов уехали на дачи. Из них примерно половина — это те, кто дачи арендовали. В этом смысле около 1 млн москвичей в результате пандемии тестировали загородный образ жизни. Не все они примут решение о переезде в сельскую местность, тем не менее, дезурбанизация — это процесс продолжительный и интерактив- ный во времени, который с окончанием пандемии COVID-19 имеет шансы приобрести большую интенсивность.

Идеи о том, что часть населения предпочтет городу проживание в сельской местности, не являются идеалистическими и подтверждаются опытом экономически развитых стран. Так, исследования показали, что с ростом уровня экономического развития сельские районы приближаются или превосходят городские по уровню удовлетворенности жизнью населения [9]. Подтверждения того, что в развитых странах, в отличие от развивающихся, удовлетворенность жизнью выше у сельских жителей, получены в многочисленных эмпирических региональных исследованиях [10], что привело к возникновению феномена «городского парадокса» (the urban paradox). Это ситуация, когда города по-прежнему остаются движущей силой экономики развитых стран, считаются привлекательным местом для жизни, но уровень удовлетворенности жизнью в них снижается до такой степени, что средний ее уровень в сельской местности и малых городах приближается и даже превышает городской. Возникновение «городского парадокса» связано с развитием экономики, технологий, транспортной и цифровой инфраструктуры сельских районов, с одной стороны, и ростом негативных экстерналий городской жизни — с другой. Последнее глобальное исследование уровня удовлетворенности жизнью населения в разрезе «город-село», показало, что в группу стран, в которых оценка качества жизни сельским населением значительно выше, чем городским, вошли страны Северной Америки, Австралия и Новая Зеландия [10]. Для стран Северной и Западной Европы статистически значимой разницы не выявлено.

Распространение нетипичных форм работы и рабочих мест

Параллельно с размыванием понятия «места жительства» меняется и понятие «места работы». Нетипичные формы ра-

Удаленные сотрудники в штате компаний

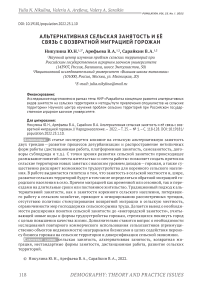

Рис. 1. Численность работающих дистанционно в России, млн человек

Фрилансеры

Fig. 1. The number of people working remotely in Russia, million people

Источники: данные Минтруда РФ: [сайт]. – URL: https://; PwC: [сайт]. – URL: ru/publications/freelance-platform/ (дата обращения: 17.06.2021).

боты и нетипичные рабочие места — дистанционная работа, платформенная за-нятость7, самозанятость, договоры субподряда, виртуальные группы для выполнения работ и так далее — становятся нормой. С точки зрения сельской занятости, роста уровня доходов сельских занятых, возможностей для миграции горожан в сельскую местность перспективными являются форматы работы, позволяющие разобщить место нахождения работодателя и работника — это, прежде всего, дистанционная (удаленная) работа 8 и фриланс (работа на проектной основе через договор гражданско-правового характера, в том числе самозанятые, ИП и другие формы).

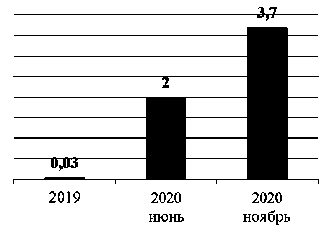

Структура востребованных профессий для удаленной занятости в штате компаний и фриланса несколько различается, но основные группы — это IT-специальности, маркетинг и продажи, дизайн и мультимедиа, копирайтинг и переводы 9. IT-специалисты — в лидерах дистанционных профессий, но число работ, которые переводятся в удалённый формат, растёт. Если в 2014 году 69% рабочих мест, размещенных на глобальной бирже удаленной работы WWR, были связаны с IT, то в 2019 году эта доля сократилась до 47% за счет роста представительства других профессий 10. По данным опроса HeadHunter в 2019 г. среди работающих соискателей 31% работал удалённо, из них 14% — фрилансеры и 17% — удаленные сотрудники в штате компаний 11. При этом Москва и Санкт-Петербург не были регионами-лидерами по доле соискателей, работающих удаленно, т.е. этот тренд захватывает не только крупные мегаполисы. На конец 2020 г. удаленно в России работало 3,7 млн человек, численность фрилан- серов оценивалась в 14 млн человек (рис. 1), что совокупно составляло 25% от численности занятых.

Безусловно, росту в 2020 г. численности занятых дистанционно, особенно переводу на «удалёнку» штатных сотрудников компаний, способствовала пандемия COVID-19, когда ускоренно был апробирован опыт масштабной удаленной работы. Отработка и привыкание к такому формату работы произошли как со стороны работодателей, так и работников. Важным практическим результатом стало официальное закрепление дистанционного формата работы в Трудовом кодексе РФ. В любом случае общий тренд на рост дистанционной занятости начался еще до пандемии и сохранится в долгосрочной перспективе. Развитие практик дистанционной работы 12 создает возможности как для переезда в сельскую местность части городского населения с подходящей занятостью, так и возможности трудоустройства для сельских жителей без привязки компании-работодателя к месту жительства.

Очевидно, что дистанционная занятость — это не панацея для сельских территорий. Однако ряд регионов уже сейчас обладают подобным потенциалом развития сначала пригородных районов, а затем и более удаленных сельских. Так, например, по доле специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий в общем числе работников (без совместителей) лидируют крупнейшие научно-технологические и образовательные центры — более 3% в Москве, Санкт-Петербурге, Томской и Новосибирской областях [11]. Среднероссийская доля таких специалистов в 2020 г. выросла до 2,72% с 2,54% в 2019 году.

Данных о том, сколько сельских жителей в общем числе работающих дистанционно или на фрилансе, нет. Официальная статистика не даёт данных и в разрезе востребованных для удаленной занятости видов деятельности. По данным «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS) » доля сельских занятых в некоторых перспективных для удалённой занятости отраслях (по основному месту работы) составляла: 1) в IT, информационных технологиях — 0,2% от численности занятых в 2019 г. или 30 тыс. человек. Не так много, но позитивным трендом является удвоение доли и численности занятых в этом секторе относительно уровня 2014 г.; 2) СМИ, издательство, печать, телекоммуникации — 0,1% или 15 тыс. человек, без выраженной динамики за 2014–2019 годы. Для оценки численности горожан, которым дистанционная занятость может позволить переехать в сельскую местность, интерес представляют данные, полученные в ходе опросов пользователей платформы «Мой круг» (3 тыс. респондентов, 2017 г.) об изменении места жительства в связи с дистанционной работой. Так, 6% респондентов ответили, что переехали в более маленький город, пригород или деревню. Если перенести эту цифру на число занятых дистанционно в 2020 г., то потенциально, численность переехавших в сельскую местность на «удаленку», может составить до 1 млн человек.

Занятость горожан, переехавших в сельскую местность, определяется не только удаленными форматами работы. Речь идет и о переносе действующих бизнесов на сельскую территорию. В первую очередь, это актуально для пригородных зон, которые в определенной степени трансформируются в функционально урбанизированные сельские территории. С точки зрения диверсификации сельской экономики интерес представляет повторное использование сельхозактивов (преимущественно объектов недвижимости) неаграрными бизнесами. В этом случае сельхозактивы являются точками при- тяжения (farms as attractors). «Фермы как точки притяжения» описывают ситуации, когда возможности для несельскохозяйственной экономической деятельности на сельскохозяйственных землях или в зданиях фермы являются (частично или полностью) причиной, по которой фермерская собственность была приобретена. Работы, посвященные повторному коммерческому использованию сельхоз-недвижимости, выполнены в основном на Европейских данных [12; 13]. Фермерская недвижимость в пригородных районах использовалась для размещения небольших мастерских, ремесел, консалтинговых, транспортных, деревообрабатывающих или торговых компании, строительных подрядчиков, озеленителей и подобного. Исследования показывают, что общее количество рабочих мест, созданных в результате диверсификации бизнеса на базе объектов сельхознедвижимости, превышает занятость в традиционном фермерском хозяйстве.

Заключение

Диверсификация сельской экономики и развитие её неаграрного сектора связаны с процессами миграции из городов и распространения городской деятельности в сельскую местность. С точки зрения сельской занятости контрурбанизация и распространение нестандартных форм занятости упрощает процесс миграции и создает приток «новых» занятых для сельских территорий, а также формирует дополнительные сферы приложения труда для коренного сельского населения. От- носительно новые для сельской местности сферы и формы трудоустройства — это занятость преимущественно в сервисной экономике, основанная на форматах удаленной (дистанционной) работы или фриланса в сфере IT-технологий, маркетинга, дизайна, поддержки клиентов и так далее.

Следствием узкого рассмотрения альтернативной занятости, как занятости коренного сельского населения, потерявшего работу в сельском хозяйстве, является отсутствие политики стимулирования возвратной миграции в сельскую местность, разработка и реализация мер, ориентированных преимущественно на уже проживающих в селе, а не тех, кто приедет. При этом потенциал развития «новых» видов занятости, основанных на удаленных форматах работы, на сельских территориях не может быть реализован без доступа к высокоскоростному Интернету, инвестиций сельских домохозяйств и государства в сельское образование.

Актуализация понятия альтернативной сельской занятости с учетом новых видов и форм занятости, в том числе для мигрирующих горожан, позволит, с одной стороны, расширить область тематических исследований, с другой — скорректировать фокус господдержки сельской занятости и сельского развития в целом. Кроме того, термин «внегородская занятость» не имеет негативной коннотации, что может быть важно для продвижения и популяризации идеи привлекательности жизни на селе, формированию нового имиджа сельской территории как места для работы, отвечающего современным требованиям к качеству жизни.

Список литературы Альтернативная сельская занятость и её связь с возвратной миграцией горожан

- Нефедова, Т.Г. Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности / Т. Г. Нефедова, Н. Е. Покровский, А. И. Трейвиш // Социологические исследования.— 2015.— № 12.— С. 60-69.

- Покровский, Н.Е. Феноменология «жизненного мира» горожанина во внегородском пространстве Ближнего Севера: дом и доместикация / Н. Е. Покровский, У. Г. Николаева, Ю. А. Демидова // Социологические исследования.— 2019.— № 12. — С. 70-80. DOI: 10.31857/ S013216250007752-0.

- Wegren, S.K. The quest for rural sustainability in Russia / S. K. Wegren // Sustainability.— 2016.— Vol. 8. — No. 7. — Р. 602.

- Войнилов, Ю.Л. Из города в село: потенциал переселения горожан в сельскую местность / Ю. Л. Войнилов, Д. В. Мальцева // XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва, 19-22 апреля 2016 г.): в 4 кн. / ред. Е. Г. Ясин. Кн. 4. — Москва : НИУ ВШЭ, 2017. — С. 133-145.

- Моляренко, О.А. Распределенный образ жизни и контрурбанизационные процессы как факторы развития сельских и городских поселений / О. А. Моляренко // Вопросы государственного и муниципального управления.— 2013.— № 1. — С. 48-71.

- Аверкиева, К.В. Между домом и... домом. Возвратная пространственная мобильность населения России / К. В. Аверкиева, Е. В. Антонов, П. Л. Кириллов [и др.]. — Москва : Новый хронограф.— 2016.— 504 с.

- Nikolaeva, U. G. Self-isolation at the dacha: Can't? Can? Have to? / U. G. Nikolaeva, A. V Rusanov // Population and Economics.— 2020. — No. 4(2). — P. 182-198. DOI: 10.3897/popecon.4.e54577.

- Покровский, Н.Е. Обратная миграция в условиях пандемического кризиса: внегородские пространства России как ресурс адаптации / Н. Е. Покровский, А. Ю. Макшанчикова, Е. А. Никишин // Социологические исследования.— 2020.— № 12. — С. 54-64. DOI: 10.31857/ S013216250010726-1.

- Easterlin, R. A. The impact of modern economic growth on urban-rural differences in subjective well-being / R. A. Easterlin, L. Angelescu, J. S. Zweig // World development.— 2011.—Vol. 39. — No. 12. — Р. 2187-2198.

- Burger, M. J. Urban-rural happiness differentials across the world / M. J. Burger, P. S. Morrison, М. Hendriks, M. М. Hoogerbrugge // World Happiness Report.— 2020. — Р. 66-93.

- Земцов, С.П. Факторы адаптации регионов России к цифровой трансформации экономики / С. П. Земцов // Доклады на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва, 13-23 апреля 2021 г.). — Москва : НИУ ВШЭ, 2017.

- Prxstholm, S. Farmers as initiators and farms as attractors for non-agricultural economic activities in peri-urban areas in Denmark / S. Prastholm, S. P. Kristensen // Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography.— 2007.—Vol. 107. — No. 2. — Р. 13-27.

- Verhoeve, A. How to visualise the invisible: Revealing re-use of rural buildings by non-agricultural entrepreneurs in the region of Roeselare-Tielt (Belgium) / A. Verhoeve, N. De Roo, E. Rogge // Land Use Policy.— 2012.—Vol. 29. — No. 2. — Р. 407-416.