Альтруистическое и эгоистическое поведение в рамках исследования семьи: направления в применении категорий

Автор: Афанасьев В.С.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Социальная работа, система социальной защиты и благотворительность

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718837

IDR: 14718837

Текст статьи Альтруистическое и эгоистическое поведение в рамках исследования семьи: направления в применении категорий

В. С. Афанасьев

Рассмотрение отношений между членами семьи, на наш взгляд, является одной из актуальных проблем современной социальной науки. По причине глубокого экономического и социально-культурного кризиса, который переживает сейчас общество в России, семья оказалась в очень неблагоприятной социальной среде. С одной стороны — «удорожание жизни» и демографический кризис, с другой — всемирный кризис семьи как социального института, привели к тому, что взаимоотношения внутри российских семей стали подвергаться значительным изменениям по сравнению с предыдущим историческим этапом.

Сложность рассматриваемого нами вопроса состоит в его чрезвычайной обширности. Своей задачей мы считаем выделение основных базовых направлений анализа современной ситуации, сложившейся в социальном институте семьи и оформлении возможных последующих исследований в данной теме.

Собственно альтруистическое поведение в семье можно рассматривать в двух основных аспектах:

-

1) альтруистическое поведение как форма организации повседневного быта;

-

2) альтруистическое поведение в сложных и переломных для семьи или ее членов перио-

- дах жизни, таких как смерть родственника, развод, рождение ребенка, переезд и т. п.

Семья и брак как малые социальные группы объединены на основе взаимных интересов, потребностей, желаний, намерений. Взаимодействие и взаимоотношения супругов вытекают из необходимости координировать и согласовывать разнообразные материальные и духовные потребности: отдых, досуг, домашний труд и самообслуживание, уход за детьми и их воспитание. Естественно, что столь многообразная деятельность супругов требует взаимопонимания между ними, одинаковой оценки ситуаций, возникающих в семье, в быту, понимания целей и задач семейной жизни.

По сравнению с другими видами малых групп семья представляет собой группу особо близких людей, связанных родственными или кровнородственными связями, объединенных общим бюджетом, общим ведением домашнего ■ хозяйства. Совместные действия, деятельность, жизнь требуют высокой координации и кооперации, максимально возможного тождества индивидуальных целей и задач. Индивидуальные цели здесь должны полностью сливаться в групповые. Любое групповое действие складывается из частных вкладов лиц, составляющих группу. То же самое происходит и в браке.

Эти частные вклады не только взаимодопол-няются, но и оцениваются каждым партнером. В свою очередь эта оценка следует из индивидуальных представлений мужа и жены о взаимных правах и обязанностях. С одной стороны, эти представления оформились под влиянием общественного мнения, которое сконцентрировано в неписаных нормах брачно-семейных отношений, представляющих обобщенные представления о взаимных обязанностях членов семьи. Нормы задают индивиду обязательное, должное поведение. Например, мать и отец должны любить своих детей, заботиться об их здоровье, опекать их, давать соответствующее образование, отвечать за их моральное поведение и т, д. Какая-то часть социальных норм, касающихся брачно-семейных отношений, закреплена в семейном праве определенными юридическими актами. Многие брачносемейные нормы настолько вошли в жизнь и поведение миллионов людей, что считаются само собой разумеющимися.

Социальные нормы дополняются другим важным понятием, вытекающим из разделения всего многообразия взаимных прав и обязанностей в брачной и семейной жизни — понятием социальной роли «мужа», «жены», «отца», «матери». Сами роли вытекают из традиционно сложившегося разделения труда, обязанностей и прав мужа, жены, детей по отношению друг к другу.

Дж. П. Мердок указывает, что, несмотря на все различия в мировых культурах и обществах и вследствие универсальности базовых функций семьи, каждое из восьми первичных отношений демонстрирует примечательно сходный фундаментальный характер: «Муж и жена», «Отец и сын», «Мать и дочь», «Мать и сын», «Отец и дочь», «Старший и младший брат», «Старшая и младшая сестра», «Брат и сестра» [1].

Семейная жизнь удачна, если супруги пришли к соглашению относительно взаимных прав и обязанностей. Каждый из супругов имеет свое определенное представление о том, какие права и обязанности должны быть у «жены», «мужа», что такое «хороший муж», что такое «хорошая хозяйка». Обязанности — это то, что ожидает, а часто и требует другой брачный партнер. Таким образом, права и обязанности есть содержание брачных ролей, вытекающее из взаимодействия двух «Я» в семье [2]. Благодаря таким установившимся ролям се мейная кооперация значительно облегчается и становится успешной.

Семейный быт и домашний труд —- сфера весьма разнообразная. Здесь и уход за детьми, их воспитание, закупка продуктов, приготовление пищи, посещение предприятий бытового обслуживания, поликлиник, стирка, уборка комнат, отдых, досуг и т. д. Все это требует немало времени и усилий. Именно из этих обстоятельств у супругов образуется потребность в альтруизме и взаимопомощи, прежде всего именно в сфере домашнего труда. Домашний труд настолько трудоемок, что женщина остро нуждается в помощи других членов семьи и прежде всего мужа. Поэтому потребность в альтруистической взаимопомощи в сфере домашнего труда логически вытекает из жизнедеятельности семьи.

В итоге альтруистическое поведение на бытовом уровне вытекает в ту или иную форму бытовой помощи. Бытовую помощь можно свести к трем основным формам:

-

1) сотрудничество;

-

2) координация;

-

3) поддержка.

Сотрудничество как форма внутрисемейной кооперации есть реальные действия членов семьи, направленные на содействие в реализации задач, деятельности или конкретных актов, осуществляемых другими членами этой семьи, К сотрудничеству относятся:

— все коллективные действия, если их коллективизм реализуется как оказание помощи, облегчение труда одного или нескольких членов семьи, на которых, согласно их семейным ролям, возложена основная обязанность за исполнение этих действий;

— все действия, реализуемые членами семьи за других членов этой семьи в целях оказания помощи, облегчения их труда или освобождения их от обязанностей выполнения этих действий в каких-то целях, имеющих значение либо для всей семьи, либо для конкретного члена семьи;

— все действия членов семьи, выполнение которых не является их прямой обязанность, но которые ведут к улучшению бытовых, социальных или психологических условий существования семьи, либо членов семьи, а равно облегчению или сокращению домашнего труда других членов семьи.

В отличие от сотрудничества координация заключается в кооперативной ответствен нос- ти, а, следовательно, совещательности. Координация также может имеет формы:

-

— бытовая координация — совместное принятие решений относительно бытовых вопросов: содержание домашнего меню, необходимость завести домашних животных, поездка на отдых, проведение уборки или капитального ремонта, поход в гости или в театр и т. д.; а также обоюдное согласие с распределением обязанностей всех членов семьи;

— стратегическая координация — учет мнения всех членов группы по особо важным вопросам жизнедеятельности семьи: переезд на другую территорию, смена работы, рождение ребенка, место образования и обучения детей и т. д.

Поддержка — специфическая форма взаимопомощи в семье. Одно из отличий ее от сотрудничества заключается в том, что возможные ответные действия бенефицианта, дающие взаимность помощи, сильно отдалены во времени либо маловероятны:

-

— поддержка родителей (в первую очередь родителей, но и других членов семьи) детям, заключающаяся в содержании, воспитании, образовании их в период полной зависимости, неполной самостоятельности и правоспособности (экзистенциональной, социально-экономической, социально-психологической, политической несамостоятельности);

-

— поддержка детьми своих пожилых или нетрудоспособных родителей;

-

— поддержка взрослых членов семьи, не имеющих возможность самостоятельно реализовывать свои потребности (инвалиды 1 и II групп, инвалиды детства, больные и т. д.);

— поддержка взрослых членов семьи в трудные периоды жизни (отсутствие работы, смерть родственника и т. д.)

В качестве одного из направлений в изучении внутрисемейных отношений нами предлагается использование альтруистико-эгоисти-ческого подхода. В его рамках предлагается рассматривать отношения между членам семей на основе готовности последних к осуществлению самопожертвования и выставления приоритета потребностей семьи перед собственными. С одной стороны, это дает возможность при анализе фактов внутрисемейного взаимодействия объединить их с аксиологической структурой социума в целом и семьи в частности, с другой — выявить дополнитель ные параметры изучения рассматриваемого социального института.

Рассматриваемые нами ранее модели приложения альтруистико-эгоистического подхода в изучении семьи дают возможность его применения не только в изучении внутрисемейного взаимодействия, но также в изучении межкластерных и межсемейных отношений [3].

Исходными понятиями альтруистико-эгоистического подхода являются понятия «альтруизм* и «эгоизм», достаточно хорошо разработанные в философии и психологии как антагонистические категории. В качестве базовой теории такого подхода будет выступать ресурсная теория, рассматривающая все имеющиеся факторы жизнедеятельности (материальную собственность, здоровье, личное время, социальный статус, риск и т. д., а также вероятность их наличия или отсутствия) как потенциальную или реальную ресурсно-ценностную собственность индивида.

Нам необходимо выделить три основных типа отношений, складывающихся в семье как социальной группе, в приложении к которым возможно рассмотрение альтруистических и эгоистических мотивов и типов поведения:

-

1. Межличностные отношения.

-

2. Межгрупповые отношения внутри семьи.

-

3. Межгрупповые отношения вне семьи.

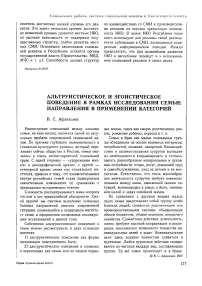

Межличностные отношения включают взаимоотношения внутри семьи, которые складываются между отдельными ее членами. Главной характеристикой их является парная коммуникация, которая представлена на рис. 1.

Межличностные отношения внутри семьи 1 — члены семьи; 2 — парная коммуникация членов семьи.

Фактически это одна из основных характеристик семьи как малой социальной группы, которая может быть исследована с помощью метода, схожего методически с методом социометрии.

Некий средний уровень * альтруистичности-эгоистичности» этих взаимоотношений в семье можно охарактеризовать как «альтруисти-чески-эгоистический фон» семьи. Именно этому типу коммуникации, а точнее значению альтруизма в этой коммуникации и был приоритетно посвящен вышерасположенный материал настоящего параграфа и всей главы в целом.

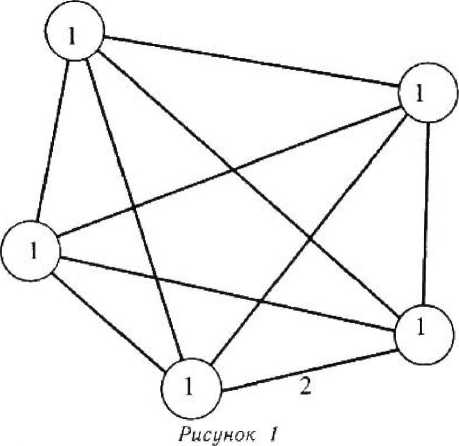

Выделение межгрупповых отношений внутри семьи подразумевает объективную или потенциальную группировку членов семьи в микрогруппы, которые мы назовем кластерами (рис. 2).

другими членами семьи (кластерами). Этот аспект имеет значение в том смысле, что от качества этих взаимоотношений зависит процесс наследования стереотипов поведения, так как в данном случае зависимость альтруистичности или эгоистичности во взаимоотношениях явно зависит от представленности у участников коммуникации критериев отнесения к тем или иным кластерам и от того, что данную специфику поведения трудно скрыть.

Дополнительно кластерная дифференциация семьи может как отражать дифференциацию социума и таким образом проецировать его специфику на внутрисемейные отношения, так и, напротив, модерировать эти процессы вне семьи.

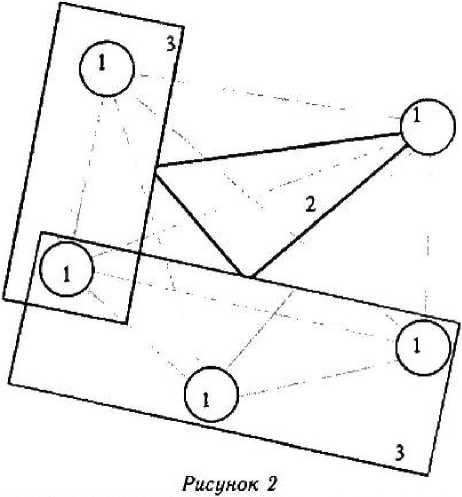

Межгрупповые отношения вне семьи выделяются нами в том плане, что одной из важных характеристик малой группы является специфика ее внешних коммуникаций (рис. 3),

Межкластерные отношения внутри семьи

/ — члены семьи; 2 — межкластерная коммуникация; 3 — кластеры.

Разделение на кластеры возможно по различным критериям. Это могут быть поколенческо-возрастные кластеры, гендерные кластеры, религиозно-национальные, социально-статусные и другие кластеры. Таким образом, применяя различные критерии и получая при этом различную кластерную структуру семьи, можно рассматривать взаимоотношения между кластерами как внутрисемейными образованиями с

Рисунок 3

Межсемейные отношения

/ — члены семьи; 2 — другие семьи;

3 — межсемейная коммуникация; 4 — личные коммуникации членов семьи

Предложенный нами подход при его применении опирается на антагонистическую концепцию определения альтруизма и эгоизма. Однако философский антагонизм этих понятий при первой попытке его приложения к фактам социальной реальности не оправдывает себя полностью. Фактически взаимоотношения внутри семьи не укладываются в линейную шкалу, поэтому каждый факт требует дополнительных оценок альтруистико-эгоистического характера. В определенной степени мы вынуждены говорить не об антагонистической, а о дихотомической модели оценивания.

На первом этапе теоретического обоснования предлагаемой нами концепции проблема разделения альтруистических и эгоистических форм поведения может быть решена следующим образом:

-

1. Выделением психолого-мотивационного содержания поведения членов семьи, определением рефлексивного наполнения действия.

-

2. Конкретизацией точек рассмотрения проблемы, «унификацией наблюдателя».

-

3. Использованием дихотомического подхода: допущение одновременной альтруистической и эгоистической оценки.

Первые два способа представляют собой ограничение использования «сторонних» точек зрения проблемы. Как известно, одно и то же действие с позиции различных участников или наблюдателей может выступать как в качестве альтруистического, так и в качестве противоположного — эгоистического. В первом случае предполагается использовать психологические методы определения и ориентироваться на мнение самого актора, во втором — также на постоянно условно принятую сторону, но уже с использованием социологических методик оценивания (это может быть тот же актор).

Третий предлагаемый нами подход представляется комплексным и наиболее приемлемым. Однако он разрушает идею антагонизма рассматриваемых категорий, что представляет возможным в оценке поведения членов семьи вводить понятия реципроктности альтруизма, разумного эгоизма, эгоистичности альтруистического поведения и подобные.

Несмотря на то, что предлагаемая тема практически не представлена в разработках отечественных и зарубежных социологов, а также других ученых, занимающихся вопросами семьи, на наш взгляд, она является заслуживающим внимание направлением научных изысканий, а попытка объединения философского и психологического знания в русле изучения социологической проблематики — перспективной как для социологии семьи, так и социологии в целом.

Список литературы Альтруистическое и эгоистическое поведение в рамках исследования семьи: направления в применении категорий

- Мердок Дж. П. Социальная структура/Дж. П. Мердок. М., 2003.

- Савинов Л. И. К вопросу о рассмотрении альтруизма и эгоизма в структуре социального института семьи/Л. И. Савинов, В. С. Афанасьев//Национальные проекты и социальное образование: опыт и проблемы подготовки кадров для социальной сферы: материалы VI Всероссийского социально-педагогического конгресса 6 -7 июня 2006 г./под общ. ред. В. И. Жукова. М., 2006. С. 56 -57.

- Сысенко В. А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия/В. А. Сысенко. М., 1981.