Альвеококкоз печени: клинико-морфологический анализ аутопсийного случая и вопросы дифференциальной диагностики

Автор: Герасимов Виктор Николаевич, Кузнецова Татьяна Ивановна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Фундаментальная биология и медицина

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе на примере клинико-аутопсийного случая рассмотрены особенности протекания альвеококкоза печени и алгоритм его дифференциальной диагностики, а также морфология печени при ее поражении альвеококком.

Альвеококкоз, печень

Короткий адрес: https://sciup.org/14112888

IDR: 14112888 | УДК: 616.995.121-076

Текст научной статьи Альвеококкоз печени: клинико-морфологический анализ аутопсийного случая и вопросы дифференциальной диагностики

Введение. Альвеококкоз (многокамерный эхинококкоз) и гидатидный эхинококкоз занимают особое место среди паразитарных заболеваний человека, что обусловлено обширностью и тяжестью поражения, длительным бессимптомным периодом и существованием эндемических районов [1]. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2009 г. в Российской Федерации зарегистрировано 540 случаев гидатидного и альвеолярного эхинококкоза, из них 8 – с летальным исходом [4]. Для Ульяновской области альвеококкоз и эхинококкоз являются редкой патологией, однако в последние годы уровень заболеваемости данными гельминтозами повышается: так, 2009 г. было зарегистрировано 4 случая, а в 2010 г. – уже 7 случаев [4].

Альвеококкоз вызывается возбудителем Echinococcus multiocularis, поражает преимущественно печень, встречается реже, чем другие формы эхинококкоза, имеет определенное географическое распространение. В России заболевание наиболее часто отмечается в Сибири (в Алтайском крае, Красноярском крае, Тюменской и Курганской областях), в Якутии, на Чукотке, в Камчатской области [1, 3]. Человек заражается альвеокок-ком при попадании в пищеварительный тракт яиц паразита, что чаще всего происходит при обработке шкур лисиц и песцов, при питье воды из закрытых водоемов, употреблении в пищу ягод, загрязненных экскрементами, со- держащими яйца альвеококка, при контакте с зараженными собаками [1, 2].

Первые годы болезнь протекает бессимптомно. У большинства больных первым симптомом становится гепатомегалия, что объясняется растущими паразитарными узлами и компенсаторной гипертрофией неповрежденной паренхимы органа, однако в целом больной чувствует себя удовлетворительно. В стадии осложненного течения болезни возникают тяжесть и ноющие боли в правом подреберье или эпигастрии; на этом этапе становится возможным пропальпиро-вать очень плотную («железную» – симптом Н.М. Любимова) печень с неровной поверхностью. В течение последующих нескольких лет печень продолжает увеличиваться, становится бугристой и болезненной. У больных отмечаются слабость, похудание, в дальнейшем развиваются желтуха и асцит [1, 5].

В связи с длительным бессимптомным периодом, с особенностями роста паразита, который имеет сходство со злокачественными опухолями печени, отсутствием патогномоничных симптомов, а также редкостью встречаемости альвеококкоза на территории Ульяновской области его своевременная и точная диагностика может вызывать затруднения. Таким образом, изучение клиникоморфологических особенностей протекания альвеококкоза и его дифференциальная диагностика со злокачественными образованиями представляются весьма актуальными.

Цель исследования. Изучение клинических и морфологических проявлений альвеококкоза и уточнение некоторых аспектов его дифференциальной диагностики с субтотальным поражением правой доли печени альвео-кокком на примере аутопсийного случая.

Материалы и методы. Вскрытие проводилось в условиях патологоанатомического отделения по стандартной методике. Для гистологического исследования аутоптаты печени, легкого, пищевода фиксировались в 10 % нейтральном формалине, после чего их заливали в парафин. Срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Изучение гистологических препаратов проводили с помощью светового микроскопа Carl Zeiss Axiostar plus. После получения результатов патологоанатомического и гистологического исследований ретроспективно были проанализированы материалы истории болезни.

Результаты и обсуждение

Анамнез болезни. Больная К. 23 лет, жительница Ульяновской области, обратилась в районную больницу с жалобами на отечность ног, в связи с чем была госпитализирована по поводу заболевания почек, но лечение эффекта не дало; она была направлена в ГУЗ УОКБ на дообследование, где при прохождении ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости у больной было выявлено образование в печени; дополнительно были выполнены фиброгастродуоденоскопия и колоноскопия. Позднее началось ухудшение состояния больной: появились тошнота, рвота, общая слабость, головокружение, боли в правом подреберье, в связи с чем она была госпитализирована в терапевтическое отделение многопрофильной больницы.

Объективно. При поступлении состояние больной средней тяжести, заторможена. Кожные покровы бледноватые, лимфатические узлы не пальпируются, живот мягкий, увеличен в объеме, печень выступает на 15 см из-под края ребра. Отмечается отечность голеней и стоп.

Данные обследования. Общий анализ крови: Hb – 104 г/л, Er – 3×1012 г/л, Leu – 4,6×109 г/л, СОЭ – 36 мм/ч, ЦП 1,0, э – 4, п – 1, с – 78, л – 12, м – 5. Общий анализ мочи: патологии не выявлено. Биохимический анализ крови: креатинин – 60 мкмоль/л, АСТ – 152, АЛТ – 125, глюкоза – 5,1 ммоль/л, мочевина – 3,8, общ. белок – 74,1 г/л, альбумин – 26,3 г/л, коэффициент альбумин/глобулин – 0,6, билирубин – 73,5 мкмоль/л, непрямой билирубин – 24 мкмоль/л, щелочная фосфатаза – 474 ед./л.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: объемное образование в печени, гепатомегалия, свободная жидкость в брюшной полости, лимфостаз обеих нижних конечностей.

Компьютерная томограмма (КТ) грудной клетки: легочные поля без очаговых и инфильтративных изменений, легочный рисунок усилен, деформирован, больше справа в нижних отделах. Правый купол диафрагмы определяется в горизонтальном положении на уровне заднего отрезка 7-го ребра. Подмышечные лимфоузлы множественные, мелкие до 0,6 см. Заключение: релаксация правого купола диафрагмы, компрессионный ателектаз нижней доли правого легкого.

КТ органов брюшной полости: печень в размерах значительно увеличена. В правой доле печени, начиная от купола диафрагмы и распространяясь вниз до ворот печени, определяется объемное образование неправильной формы без четких контуров размерами 18,2×11,8×10,0 см. Структура образования неоднородная с наличием участка распада в центре и кальцинозом по периферии. Внут-рипеченочные вены не расширены. Желчный пузырь овальной формы с четкими контурами. Парааортально определяются увеличенные лимфоузлы, сливающиеся слева в конгломерат. В брюшной полости большое количество свободной жидкости. Заключение: объемное образование правой доли печени, гепатомегалия, асцит, забрюшинная лимфо-аденопатия.

Онкомаркеры: СА 19,9 – 0, РЭА – 0,84, альфа-фетопротеин – 0,82.

Результат серологического исследования методом иммуноферментного анализа

(ИФА): титр антител Echinicoccus granulosus Ig G – 1:800.

Несмотря на проводимое лечение, состояние больной ухудшалось, нарастали явления портальной гипертензии, печеночноклеточной недостаточности, холестаза и интоксикации, наблюдалось явление геморрагического синдрома – признаки пищеводножелудочного кровотечения, отмечалась рвота сгустками крови. На фоне крайне тяжелого состояния, инкурабельного заболевания зафиксирована остановка сердечной деятельности и кровообращения, констатирована смерть больной.

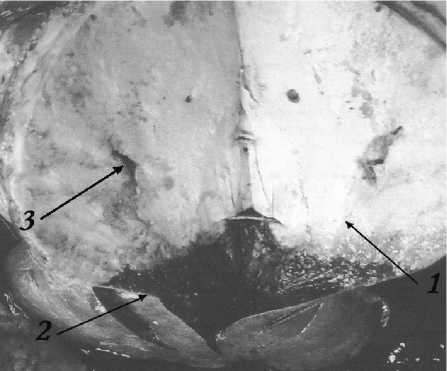

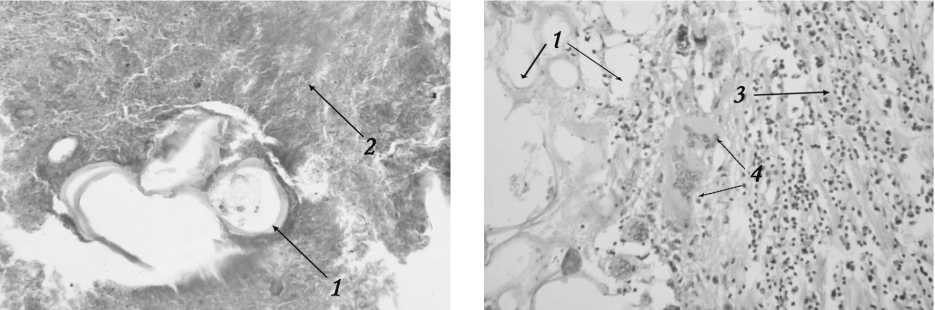

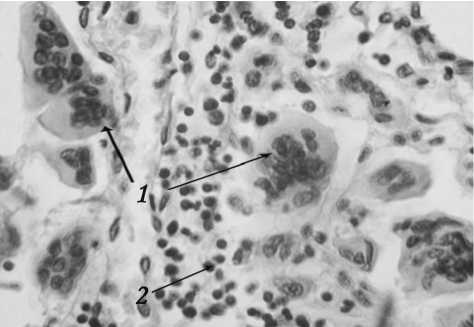

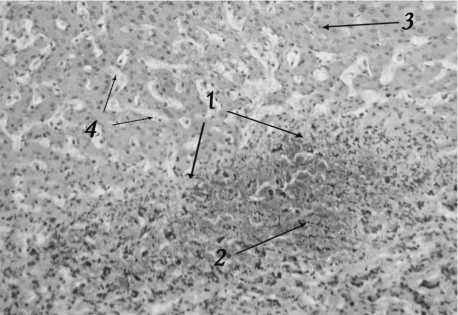

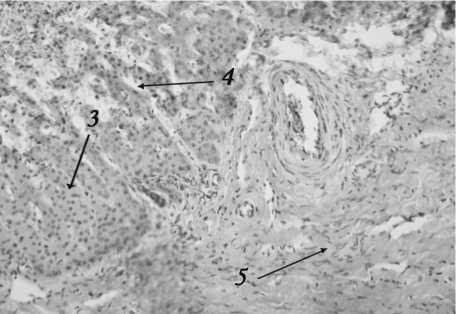

Гистологическое исследование аутоп-сийного материала показало, что архитекто- ника и структура правой доли печени в зоне поражения альвеококком нарушена за счет обширных полей некрозов (рис. 1). Среди некротических масс множество погибших паразитарных кист различной величины с четко выраженными хитиновыми оболочками, вокруг них зона продуктивного воспаления с лимфогистиоцитарным клеточным валом (рис. 2) с примесью эозинофилов и наличием гигантских клеток инородных тел (рис. 3), фагоцитирующих элементов этой оболочки. В левой (непораженной доле) наблюдался тромбоз внутрипеченочных вен, создавая картину сосудистого «цирроза печени» с дистрофическими и некробиотически-ми изменениями гепатоцитов, отеком пространств Диссе и перилобулярным фиброзом стромы (рис. 4). На интиме портальной вены обнаружены обширные тромботические наложения со слабовыраженной воспалительной инфильтрацией. В легких видны крупноочаговые ателектазы и дисателектазы с выраженным полнокровием сосудов паренхимы и межальвеолярных перегородок. В нижней трети пищевода, в месте изъязвления слизистая отсутствует, видны наложения некротического детрита с умеренно-выраженной воспалительной инфильтрацией.

Согласно полученным результатам общего анализа крови у больной отмечалось снижение уровня гемоглобина, уменьшение количества эритроцитов, увеличение времени осадочных проб, лимфоцитопения, что указывало на анемию, возможную кровопотерю и воспалительный процесс в организме [7]. Биохимический анализ крови позволил выявить гипоальбуминемию, увеличение глобулинов в крови, гипербилирубинемию, возрастание уровня непрямого билирубина, значительное увеличение уровня АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, что указывает на значительное поражение печеночной паренхимы с нарушением ее белковосинтетической и желчеобразовательной функции, т.е. свидетельствует о печеночно-клеточной недостаточности [7]. Согласно результатам КТ и УЗИ в правой доле печени, от купола диафрагмы до ворот печени, обнаружено значительного размера неправильной формы, без четких контуров, неоднородной структуры, с участ- ком распада и кальцинозом объемное образование, которое вызывало релаксацию правого купола диафрагмы, ателектаз правой доли легкого и сдавление ворот печени. В свою очередь длительное сдавление ворот печени обусловило нарушение оттока желчи с развитием портальной гипертензии, вследствие которой возник асцит и лимфостаз нижних конечностей, а отсутствие креатинина и мочевины в крови, белка в моче свидетельствова- ло о сохранной функции почек. Портальная гипертензия явилась причиной варикозного расширения вен пищевода с последующими эпизодами пищеводно-желудочного кровотечения. Также отмечалось увеличение забрюшинных, подмышечных лимфоузлов. Принимая во внимание вышеописанные данные, был выставлен предварительный клинический диагноз: первичный рак печени 4 стадии.

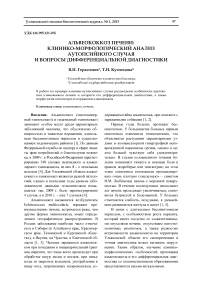

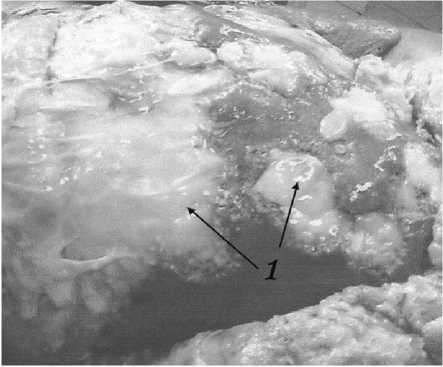

Рис. 1. Макропрепарат печени:

а – поверхность правой доли; б – правая доля печени на разрезе;

1 – участок с паразитарными кистами;

2 – участок полнокровной паренхимы печени;

3 – полость распада

б

Рис. 2. Микропрепарат правой доли печени:

1 – кисты альвеококка с хитиновыми оболочками;

2 – поля некроза;

3 – лимфогистиоцитарный вал вокруг альвеококковых кист;

4 – гигантские клетки инородных тел. Окраска гематоксилин-эозином; ув. ×150

Рис. 3. Микропрепарат правой доли печени:

1 – гигантские клетки инородных тел; 2 – лимфоциты.

Окраска гематоксилин-эозином; ув. ×600

Рис. 4. Микропрепарат левой доли печени. Картина «сосудистого цирроза»:

1 – полнокровие центральных отделов долек; 2 – отложения гемосидерина; 3 – гепатоциты;

4 – расширенные пространства Диссе; 5 – фиброз портальных трактов.

Окраска гематоксилин-эозином; ув. ×150

Тем не менее для постановки точного диагноза клиницистами в дальнейшем проводилась дифференциальная диагностика с гепа-тозами, циррозом, гемангиомами, хроническими гепатитами, паразитарными кистами печени. Чрезмерно выраженная гепатомегалия и очаговый характер поражения печени у больной позволили исключить цирроз, гепа-тоз, гемангиомы. Проведены анализы на онкомаркеры (СА 19,9, РЭА, α-фетопротеин), результаты которых оказались в пределах нормы, а следовательно, ставили под сомнение наличие опухолевых заболеваний. Поэтому возникла необходимость провести ИФА на наличие антител к Echinicoccus granulosus, положительные результаты которого подтвердили паразитарный характер образования, в пользу чего и свидетельствовали следующие данные: высокое стояние диафрагмы, выбухание ее купола, нечеткие контуры образования и кальцинаты по периферии, отрицательные значения онкомаркеров, гипербилирубинемия, гипоальбумине-мия. Принимая во внимание форму и характер образования, наличие очага распада в центре, отсутствие дочерних кист, особенности отложения кальцинатов, метастатический характер роста, был выставлен клинический диагноз: альвеококкоз печени, что и было подтверждено при патологоанатомическом и гистологическом исследованиях.

При макроскопическом исследовании на поверхности печени были обнаружены светлые хитиновые образования (рис. 1а), которые на разрезе имели гомогенную структуру с участком распада в центре (рис. 1б). Микроско- пическое исследование подтвердило наличие множества погибших паразитарных кист (рис. 2). В непораженной доле печени по причине сдавления печеночной вены наблюдалось венозное полнокровие в центролобулярных отделах с реактивным фиброзным разрастанием стромы по периферии долек (рис. 4).

Согласно клинической классификации эхинококкозов печени Б.И. Альперовича [1] выделяют стадию неосложненного, бессимптомного течения и стадию осложненного течения, во время которой больные начинают предъявлять жалобы на боли в эпигастрии, гепатомегалию, пальпируемую плотную опухоль, общую слабость, недомогание, похудание. Более редкими признаками являются аллергические реакции, лихорадка, асцит, спленомегалия [1, 2, 7].

Для диагностики имеют значение ультразвуковое исследование, компьютерная томография, серологические пробы, а в спорных случаях – лапароскопия [1, 2, 5]. УЗИ позволяет выявить наличие образования, которое при неосложненном альвеококкозе представляет собой образование с неровными, нечеткими контурами неправильной формы. Более подробные данные позволяет получить компьютерная томография, которая при альвеококкозе дает возможность выявить такие характерные особенности, как неровные формы образования, гомогенность на неосложненной стадии или негомогенность за счет участков распада на стадии осложнений с узловатой или диффузной глыбчатой кальцинацией, отсутствие дочерних пузырей [2, 8]. В отличие от злокачественных опухолей достаточно четко визуализируются контуры и стенки (оболочка) паразитарного узла в виде ободка пониженной плотности. Денситомет-рические показатели у эхинококковых кист выше, чем у непаразитарных кист [8].

Дифференцировать эхинококкоз и альвеококкоз следует с опухолевыми заболеваниями печени. Согласно рекомендациям С.Д. Подымовой [5] при обнаружении очагового поражения печени необходимо провести анализ на α-фетопротеин, положительные пробы которого будут указывать на доброкачественные опухоли [5]. В случае отрицательного результата проводится реакция

Каццони или ИФА на антитела к эхинокок-коку, положительный результат которых позволяет выявить эхинококк и альвеококк. В случае отрицательного результата необходимо провести лапароскопию и ангиографию печени для постановки нозологического диагноза (ангиомы, поликистоза, солитарной кисты и рака печени) [2, 5].

В спорных случаях рекомендуется проведение лапароскопии, что позволяет наиболее точно установить клинический диагноз и скорректировать лечение [5]. Необходимо учитывать, что лапароскопия также входит в стандарт оказания стационарной помощи при хирургическом лечении эхинококкозов печени на любой стадии заболевания [6]. Хотя в описываемом нами случае, учитывая обширность поражения печени и тяжесть состояния больной на фоне выраженной портальной гипертензии, это не сыграло бы положительную решающую роль для исхода данного заболевания.

Заключение. Редкость встречаемости на территории Ульяновской области альвеококкоза, длительный бессимптомный период, позднее обращение пациентов, отсутствие патогномоничных признаков и четкого алгоритма действий, сложность диагностики приводят к росту неоперабельных случаев и увеличению летальности. Дифференциальную диагностику альвеококкоза необходимо проводить с опухолевыми заболеваниями печени, где наиболее информативными методами являются ультразвуковое исследование, компьютерная томография, серологические пробы методом ИФА, исследование крови на онкомаркеры.

-

1. Альперович Б. И. Хирургия печени и желчных путей. Томск : Изд-во Томского ун-та, 1983. 350 с.

-

2. Дягилева Т. С. Альвеококкоз и эхинококкоз печени (диагностика и хирургическое лечение) : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.00.27. Якутск, 2002. 19 с.

-

3. Кузовлев Н. Ф., Дягилева Т. С., Аржако-ва В. И. Эпидемиология паразитарных заболеваний печени в Якутии // Анналы хирургической гепатологии : материалы V конф. хирургов-гепа-тологов. Томск, 1997. С. 43–44.

-

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.09.2010 г. № 01/14090-0-32 «О заболеваемости эхинококкозом в РФ». URL: http://rospotrebnadzor.ru /c/journal/view_article. Дата обращения 23.02.12.

-

5. Подымова С. Д. Болезни печени : руководство для врачей. 4-е изд., перераб. М. : Медицина, 2005. 768 с.

-

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2006 г. № 315 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с инвазией печени, вызванной Echinicoccus granulosus, и инвазией печени, вызванной Echinococcus multiocularis». М. : ГЭОТАР, 2007.

-

7. Тиц Н. У., Меньшиков В. В. Клиническое руководство по лабораторным тестам. М. : ЮНИМЕД-пресс, 2003. 960 с.

-

8. Черемисинов О. В. Комплексная дифференциальная лучевая диагностика при хирургическом лечении альвеококка и эхинококка : авто-реф. дис. … д-ра мед. наук : 14.00.27, 14.00.19. М., 2005. 46 с.

Список литературы Альвеококкоз печени: клинико-морфологический анализ аутопсийного случая и вопросы дифференциальной диагностики

- Альперович Б. И. Хирургия печени и желчных путей. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1983. 350 с.

- Дягилева Т. С. Альвеококкоз и эхинококкоз печени (диагностика и хирургическое лечение): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.27. Якутск, 2002. 19 с.

- Кузовлев Н. Ф., Дягилева Т. С., Аржакова В. И. Эпидемиология паразитарных заболеваний печени в Якутии//Анналы хирургической гепатологии: материалы V конф. хирургов-гепа-тологов. Томск, 1997. С. 43-44.

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.09.2010 г. № 01/14090-0-32 «О заболеваемости эхинококкозом в РФ». URL: http://rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article. Дата обращения 23.02.12.

- Подымова С. Д. Болезни печени: руководство для врачей. 4-е изд., перераб. М.: Медицина, 2005. 768 с.

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2006 г. № 315 «Об утверждении стандартов медицин-ской помощи больным с инвазией печени, выз-ванной Echinicoccus granulosus, и инвазией печени, вызванной Echinococcus multiocularis». М.: ГЭОТАР, 2007.

- Тиц Н. У., Меньшиков В. В. Клиническое руководство по лабораторным тестам. М.: ЮНИМЕД-пресс, 2003. 960 с.

- Черемисинов О. В. Комплексная дифференциальная лучевая диагностика при хирургическом лечении альвеококка и эхинококка: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.27, 14.00.19. М., 2005. 46 с.