Амьен (Эймьан) Макфедьен - эколог и учитель (к 100-летию со дня рождения)

Автор: Розенберг Г.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 2 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена 100-летию со дня рождения британского почвенного зоолога, эколога, профессора Нового университета Ольстера в Колрейне (Северная Ирландия) Амьена Макфедьена. Обсуждаются некоторые проблемы теоретической экологии животных.

Амьен макфедьен, экология животных, фауна почв, теоретическая экология

Короткий адрес: https://sciup.org/148322407

IDR: 148322407 | УДК: 574.36 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10406

Текст научной статьи Амьен (Эймьан) Макфедьен - эколог и учитель (к 100-летию со дня рождения)

специализиро-ванных методов исследования в экологии животных. На эту книгу дал положительный отзыв крупный отечественный гидробиолог Г.Г. Винберг (1966).

Амьен Макфедьен (Amyan MacFadyen; 11 декабря 1920 – 3 октября 2015) родился в семье земледельца, бизнесмена и депутата-либерала сэра Эрика (1879-1966) и Вайолет Макфедьен (урожденная Чампни [Champneys], 1895-1992). Амьен был старшим из трех братьев и трех сестер.

Его детство прошло в графстве Кент (Kent), а затем поступил в школу Даунтсейс (Dauntseys School), а затем в колледж Баллиол в Оксфорде (Balliol College, Oxford). Его научная и преподавательская карьеры были прерваны войной; он служил в технических войсках, в Королевском корпусе инженеров-электриков и механиков (Royal Electrical and Mechanical Engineers), где дослужился до звания капитана полка Шервуд- ских лесников (Sherwood Foresters). Полученные в ходе воинской службы навыки (в первую очередь, по ремонту боевой техники) пригодились Амьену в последствии при создании экспериментального экологического оборудования.

После военной службы Макфедьен начал работать в Бюро популяции животных в Оксфорде под руководством выдающегося эколога Ч. Элтона (Charles Elton). Там он познакомился со своей будущей женой Урсулой (Ursula Hampton), с которой они поженились в 1951 г. В 1956 г. он переехал в Суонси (Swansea College; Уэльс) в качестве преподавателя на кафедре зоологии и к тому времени, когда покинул колледж в 1965 г. он был уже полноправным профессором-лектором.

После этого Макфедьен два года проработал в старейшем университете Дании – Орхусском (Aarhus University; Jordbundsbiologisk Institutet).

В 1967 г. он был назначен одним из двух профессоров-основателей биологии в недавно созданном Новом университете Ольстера в Колрейне, Северная Ирландия (New University of Ulster [NUU] in Coleraine), где проработал 20 лет до выхода на пенсию «по достижению 65-летнего возраста» и став почетным профессором (Emeritus professor).

В то время программы на получение степени (PhD) в области биологических наук, как правило, были сосредоточены на более традиционных предметах – ботанике и зоологии. Программа по биологии в NUU, разработанная Макфедьеном и его коллегой, профессором П. Ньюбоулдом (Palmer Newbould), была в высшей степени инновационной, объединяя традиционные и новые (экологические) области предмета посредством модульной структуры, которая была сложной и, в то же время, интересной для студентов.

Несмотря на то, что Макфедьен избегал административных и менеджерских функций, он уступил давлению коллег и согласился на избрание деканом и проректором, где его врожденное чувство справедливости и академическое видение развития образования снискали одобрение всего университета. В последней роли он отстаивал и руководил внедрением биомедицинских наук в университетское образование под руководством своего бывшего ученика и последующего проректора Д. Маккенны (Gerry McKenna), с чьей поддержкой и со свойственным ему упорством он вел свою линию.

Он был избран (1970-1975 гг.) президентом Международной ассоциации экологии и здо-ровья (EcoHealth) и Британского экологического общества (1972-1973 гг.); в 1980 г. – академиком в Королевскую ирландскую академию. В течение всего этого периода он поддерживал своих учеников и других молодых экологов, которые в дальней шем работали по всему миру.

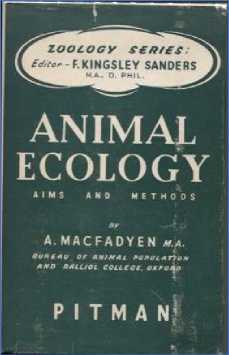

Еще работая в Суонси, Макфедьен написал и издал, ставшую в последствии классической, монографию «Экология животных: Цели и методы» (1957 г.). В этой книге он дал очень интересный и ценный обзор экологических методов. Как специалист по почвенной фауне, он добился значи-

тельных успехов в понимании энергетических отношений в экосистемах. Естественно, в одной работе нельзя было охватить все аспекты эколо-

У.^акфе^ьеп

ЭКОЛОГИЯ животных

рыб и беспозвоночных

гической методики; позднее появились другие, расширенные и тщательно переработанные издания (второе вышло в 1963 г.). В книге приводятся некоторые примеры пресноводных и морских исследований, а также обсуждаются отдельные аспекты изучения млекопитающих, птиц, акцент сделан на изуче- нии экологии суши в регионах с умеренным климатом. Вероятно, к недостаткам этой сводки следует отнести отсутствие в ней работ большой группы сельскохозяйственных и медицинских энтомологов, исследующих экологию саранчи (например, Б.П. Уварова), мухи цеце и комаров. Тем не менее, акцент на экологию суши умеренного климата является важной причиной популярности этой книги, особенно среди британских и североамериканских студентов, которые используют её как учебное пособие.

Первая часть книги посвящена, фактически, факториальной экологии; в ней обсуждаются связи животного с его физической, растительной и животной средой. Есть глава о распространении (но о миграции почти не упоминается [Nielsen, 1957; Varley, 1963]) и глава о метаболизме животных. Во второй части книги, рассматриваются одновидовые популяции; обсуждаются методы сбора и оценки количества животных, демографии, регулирования численности популяции, а также с методы оценки биомассы и метаболизма популяций. Третья часть работы (экология сообществ животных) занимает поло- вину книги и разделена на несколько глав, самая большая из которых посвящена динамике популяций.

Надо отметить и такую важную деталь в научном творчестве Макфедьена: он писал довольно много рецензий на труды своих коллег, что не так часто можно встретить среди зарубежных экологов (MacFadyen, 1964, 1965, 1967, 1970, 1973, 1984, 1986 и мн. др.).

Среди научных трудов Макфедьена необходимо отметить его участие (и как автора, и в большинстве выпусков – в качестве редактора) в очень интересном издании «Advances in Ecological Research» (выходит с 1962 г.; первоначально выходил под эгидой Международной биологической программы – МБП)1. Так, совместно с польским экологом, академиком Польской АН К. Петрусевичем в этой серии вышла монография по продуктивности наземных экосистем (Petrusewicz, MacFadyen, 1970). В рецензии на эту работу (Grodziński, 1971, р. 276) было написано: «Хотя руководство, написанное Петрусеви-чем и Макфедьеном, имеет странный (и обычно считается несчастливый) номер 13, его содержание очень полезно для наземных экологов, особенно для маммологов. В книге представлены современные идеи и методы изучения продуктивности популяций наземных животных. Справочник является долгожданным детищем Симпозиума МБП, который прошел в Яблонне (Jabłonn, Poland) в 1966 г. и на котором присутствовали экологи и физиологи из 14 стран».

Не буду останавливаться на большом числе публикаций по «узкой специальности» Макфедь-ена – почвенной энтомологии. Он открыл множество новых видов почвенных беспозвоночных. Только в отечественных работах 2018-2020 гг. я нашел ссылки на такие статьи Макфедьена (MacFadyen, 1961, 1963, 1969). И наш сотрудник, профессор В.Б. Голуб цитирует Макфедьена в следующем контексте: «Я задал вопрос одному из авторов книги "Fundamentals of Soil Ecology" D.C. Coleman (2017), какую работу он считает первой, в которой была сформулирована концепция науки "почвенная экология" (soil ecology) в смысле изучения почвенных организмов, их взаимоотношения между собой и со средой. Он отве- тил, что считает таковой статью профессора A. MacFadyen (1969)» (Голуб, 2020, с. 11).

Макфедьен публиковался по широкому кругу экологических тем, в том числе по философско-методологическим основам экологии. Кратко разберу одну из таких работ.

В начале 1973 г. (если быть точным – 2 января) А. Макфедьен выступил с Президентским адресом перед Британским экологическим обществом. Темой выступления он избрал «Некоторые мысли о поведении экологов»2. В частности, он сказал: «В настоящее время от экологии многого ждут как экологи, так и население в целом. Эта ситуация очень быстро возникла у нас после того периода, когда к самой возможности существования такой науки, как экология, часто относились скептически. Я считаю, что нам нужно выйти за рамки наших повседневных забот: во-первых , потому что многие специалисты в одной экологической области склонны либо игнорировать, либо некритически принимать работы своих коллег в других областях экологии. Во-вторых , немногие из нас задумываются о том, насколько одно понятие "экология" отражает целостную систему идей и подходов; это, безусловно, функция экологического общества. В-третьих , потому что предположения, методы и деятельность экологов время от времени подвергались довольно сильной критике, и я не думаю, что эту критику следует тихо забыть, как это, кажется, часто и происходит. Как писал Watt (Уатт, 1971), "если мы не разработаем сильную теоретическую основу, которая объединит все части экологии, мы все будем выброшены в море огромным потоком несвязанной информации". Наконец , потому что на практическом фронте ожидают, что экология создаст методы прогнозирования, которые позволят управлять популяциями и экосистемами, и, честно говоря, мы пока не слишком успешны в этом. Большинство предсказаний, которые оказываются верными, так же, как и прогнозы метеорологов, слишком банальны, чтобы быть интересными» (MacFadyen, 1975, р. 397). Кажется, что за прошедшие с того времени почти 50 лет мало, что изменилось, и слова Макфедьена продолжают быть актуальными.

Действительно, если исходить из равнозначности трех «китов» теоретического знания – «основания», «ядра» и «вершины» теории (Кузнецов, 1967; Розенберг, 2013), – то важным качеством последнего элемента, находящегося несколько «в стороне» от целостного здания тео- рии, и является общая интерпретация основного содержания теории, дающая философское истолкование основных понятий и законов теории, её исходных идей и достигнутых результатов и пытающаяся осмыслить и наметить границы применимости. Этот элемент не оказывает влияния на саму теорию, но имеет большое значение для уяснения её сущности, характера связи с другими теориями и объективной реальностью. Именно об этом говорит Макфедьен: «У многих коллег мало времени на философию науки, но я считаю, что это высокомерное отношение к предмету, разделенному семантическими расколами и методологической путаницей, – отношение, которое мы не можем себе позволить. <…> Я предлагаю сначала рассмотреть вопрос о том, как должна работать наука, а затем рассмотреть некоторые неотъемлемые трудности, которые традиционные методы представляют для экологов, а затем привести конкретные примеры слабых мест в экологической методологии» (MacFadyen, 1975, р. 397).

А. Макфедьен покинул Ольстерский университет, как уже отмечалось выше, в 1986 г., что, к сожалению, совпало со смертью его любимой жены Урсулы. С ней он прожил 35 лет, у них было четверо детей – дочь Софи, сыновья Тимоти, Мэтью и Питер. В течение последних почти 20 лет они вместе разбили великолепный сад площадью 3 акра (1,2 га) на берегу р. Банн (River Bann) на окраине Колрейна, собрали там огромное количество видов и открыли его для всех, кому он был интересен. Оставшись один, он продолжал расширять и улучшать свой сад, чем вдохновлял других, делясь растениями и давая советы. Амьен приспособился к «роли» вдовца, развил страсть к кулинарии, стал активным членом партии Альянса и организации Друзья Земли (Alliance party and Friends of the Earth)3. Более того, он продолжал свои исследования и принял участие в научных экспедициях на Фолклендские острова и в Танзанию в качестве специалиста по почвенным беспозвоночным (McKenna, URL).

В 2006 г. в возрасте 86 лет он неохотно принял некоторые ограничения, налагаемые возрастом, и переехал в Шеффилд, чтобы быть ближе к своей семье, к дочери Софии. Что характерно, он сразу же заложил еще один очень интересный, более управляемый сад. Макфедьен активно стал вникать в различные экологические проблемы региона и даже выиграл индиви-дуальную награду South Yorkshire Care4Air (Кампания за чистый воздух Южного Йоркшира) в свои 90 лет за некоторые предложения по улучшению качества воздуха в Южном Йоркшире. Он стал активным членом партии «зеленых», до 92 лет ездил на встречи на велосипеде. Начав свою кампанию с листовок, он в дальнейшем использовал современные технологии (можно сказать – «дружил с компьютером») и за две недели до своей смерти писал друзьям и родственникам по электронной почте о рисках, связанных с гербицидом гликофосфатом, призывал их подписывать петиции…

Амьен Макфедьен скончался 3 октября 2015 г.

Несколько слов о теоретической экологии животных

Очень интересную аналогию с созданием теоретической физики приводит А.М. Гиляров (1998а, 1998б, с. 81): «Рассматривая развитие физики, Виктор Вайскопф как-то заметил, что путь, которым следует наука в ХХ в., определился примерно пятьсот лет назад, когда ученые "вместо того, чтобы устанавливать сразу всю истину и объяснять целиком Вселенную", попытались "найти отдельные истины малого масштаба, касающиеся некоторых поддающихся определению и должным образом выделенных групп явлений". Именно тогда радикальным образом изменился характер постановки проблемы. Отказавшись от общих вопросов типа: из чего состоит материя? как возникла Вселенная? в чем сущность жизни? – ученые стали спрашивать о вещах более конкретных: как падает предмет? как вода течет по трубе? И если раньше на общие вопросы они получали частные ответы, то задавая частные вопросы, они неожиданно стали получать общие ответы (выделено мной. – Г.Р.)». В сходной ситуации оказалась и теоретическая экология. Поэтому, попробуем частично пройти этот путь (синтез теоретического знания) «step by step», опираясь на «частные» представления экологии животных.

На какие задачи теоретической экологии животных, сформулированные еще в начале второй половины ХХ века (Наумов, 1955, 1963; Шварц, 1960; Макфедьен, 1965), следует обратить особое внимание? Кроме общетеоретических проблем устойчивости экосистем и продукционных процессов в них, по-видимому, это:

-

• изучение экологических механизмов адаптации популяций и сообществ животных к среде;

-

• исследование регуляции численности популяций животных;

-

• изучение биоразнообразия животного мира и механизмов его поддержания;

-

• моделирование состояния популяций, экосистем и биосферных процессов.

Экологические механизмы адаптации к среде. Решение этой проблемы связано с решением таких задач и подзадач:

-

• изучение адаптивной структуры популяций животных;

o приспособительная реакция на пониженные дозы стрессирующих факторов (эффект гормезиса, гиперчувствительность и пр.);

o приспособительные формы пространственного распределения;

o приспособительное изменение внутривидовых группировок (семей, стад, колоний, ценопопуляций и т. д.);

o географическая зональность;

-

• изучение адаптивных черт поведения;

-

o локальная и сезонная изменчивость;

-

o адаптивная ритмика биологических

процессов,

-

• изучение адаптивных механизмов, связанных с путями приспособления популяций к крайним условиям (адаптации к холоду, сухости, высоким температурам и т. д.), что имеет важное прикладное значение при освоении экстремальных ландшафтов (арктических, пустынных, высокогорных и т. д.).

Регуляция численности популяций. Здесь следует продолжить работы по изучению факторов, регулирующих численность популяций, различая:

-

• факторы, зависящие от плотности популяции (чаще всего, биотические);

-

• факторы, независящие от плотности популяции (чаще всего, абиотические).

Детализация и решение этой проблемы лежит в основе прогнозирования результатов изъятия особей из популяций в разных условиях (в частности, планирования масштабов промысла) и управления динамикой численности вредителей сельского и лесного хозяйства и эпизоотиями.

Изучение биоразнообразия и механизмов его поддержания. Снижение многообразия жизни – снижение эффективности действия механизмов поддержания биосферы и её функций в естественном флуктуирующем состоянии. Существует три основных типа биоразнообразия :

-

• генетическое разнообразие , отражающее внутривидовое разнообразие и обусловленное изменчивостью особей;

-

• видовое разнообразие , отражающее разнообразие живых организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов); в настоящее время описано около 1,7 млн. видов, хотя их общее число, по некоторым оценкам, может достигать 50 млн.;

-

• разнообразие экосистем охватывает различия между типами экосистем, разнообразием сред обитания и экологических процессов; отмечают разнообразие экосистем не только по структурным и функциональным составляющим, но и по масштабу – от микробиогеоценоза до биосферы;

-

• иногда в отдельную категорию выделяют разнообразие ландшафтов , отражающее особенности территориального устройства и влияние местных, региональных и национальных культур общества.

Все типы биологического разнообразия взаимосвязаны между собой : генетическое разнообразие обеспечивает разнообразие видов; разнообразие экосистем и ландшафтов создает условия для образования новых видов; повышение видового разнообразия увеличивает общий генетический потенциал живых организмов биосферы. Каждый вид вносит свой вклад в разнообразие – с этой точки зрения не существует бесполезных и вредных видов.

По выражению американского эколога Р. Уиттекера (1980, с. 120), «эволюция разнообразия создает предпосылки для дальнейшей эволюции разнообразия». Еще в 1960-х годах он предложил различать три главных типа разнообразия (альфа-, бета- и гамма-разнообразие [Whittaker, 1969]); с дополнениями Ю.И. Чернова (1991) эти типы разнообразия представлены в табл. 1.

Структуру сообщества определяют два фундаментальных параметра – список видов и функция неоднородности их обилия . Если истинная общая численность особей в сообществе равна N , то она может быть разложена на компоненты вектора таксономического разнообразия N ^ { N 1 , N 2 , ..., N s} , где S - количество видов; N । - численность экземпляров i -го вида, которая статистически значимо отличается от нуля. Значения N , и размерность вектора S являются сложной функцией пространственных координат («границы» сообщества), периода наблюдений, интенсивности выборочных усилий, способа подсчета численностей, принятого масштаба агрегирования и т. д. (Шитиков и др., 2012).

Формы и типы разнообразия по

Р. Уиттекеру и Ю.И. Чернову

Таблица 1

|

Инвентаризационное разнообразие (оценка разнообразия экосистемы разного масштаба [сообщество, ландшафт, биом] как единого целого) |

Дифференцирующее разнообразие (оценка разнообразия между экосистемами) |

|

Точечное альфа-разнообразие (англ. point diversity ; разнообразие в пределах пробной площади, субвыборки для небольших проб или микроместообитаний в пределах сообщества) |

|

|

Внутреннее бета-разнообразие (мозаичное разнообразие, изменение между частями мозаичного сообщества) |

|

|

Альфа-разнообразие (внутреннее разнообразие местообитания для описания или образца, представляющего гомогенное сообщество) |

|

|

Бета-разнообразие (англ. between habitat diversity ; разнообразие местообитаний, изменение вдоль градиента среды между различными сообществами) |

|

|

Гамма-разнообразие (для ландшафта или серии проб, включающей более чем один тип сообщества) |

|

|

Дельта-разнообразие (географическая дифференциация, изменение вдоль климатических градиентов или между географическими территориями |

|

|

Эпсилон-разнообразие (для биома, крупной географической территории, включающей различные ландшафты) |

В историческом аспекте самые значительные усилия в реализации потребности понять структуру сообщества сводились к моделированию достаточно примитивной кривой распределения численности особей по видам, которая может быть представлена в трех основных формах:

-

• кривая рангового распределения , т. е. диаграмма численностей N i , где по оси абсцисс – порядковый номер вида в ранжированном ряду N i ≥ N i+1 (она же – кривая доминирования-разнообразия Уиттекера или кривая важности видов ; сколько видов имеет данную численность);

-

• гистограмма распределения общего количества видов S по диапазонам численностей особей (как правило, эти диапазоны выбира-

- ются в соответствии с правилом удвоения, или октав Престона: 2, 4, 8, 16, 64 и т. д.);

-

• кумулятивная кривая накопленных долей численностей видов , которую во многих предметных областях называют кривой Лоренца .

С теоретической точки зрения, важной чертой всех этих распределений является хорошо подтверждаемая детерминированность в области видов-доминантов и таксонов со средней численностью особей, тогда как в области видов, представленных единичными (редкими) экземплярами, многие модели становятся неопределенными. Часто увеличение повторности наблюдений приводит к обнаружению дополнительных индивидуумов этих редких видов, перемещая их в классы более высокой встречаемости, но одновременно появляются новые виды, квалифицируемые как редкие. Это – результат работы «демона

Престона» (Preston, 1948) или передвигающаяся «линия завесы – Preston’s veil line» между обнаруженными и необнаруженными видами при увеличении выборочного усилия.

Что же определяет специфику комбинаций видов, представленных в биологических сообществах, число этих видов и их относительное обилие? Эти вопросы представляют многолетний интерес для экологов, которые часто видят в замеченных флуктуациях результат межвидовой конкуренции, влияние хищничества, климатических условий, обеспеченность пищей, возможность случайного рассеивания или перемещения особей и т. д. Все эти представления складываются в гипотезу нишевого распределения обилия (биомассы) видов в сообществе .

Все эти представления (и другие теоретические построения) требуют тщательного анализа и «модельного обеспечения».

Моделирование. Сложность моделирования экологических объектов состоит в том, что, к сожалению, ни одна из современных методологий не содержит математических методов, способных вместить в себя всё многообразие ключевых свойств живых систем. Моделей экосистем – огромное количество, а стройной экологической теории нет. И это при том, что в последнее время появилось несколько подходов, которые позволяют надеяться на «продвижение к успеху» в этом направлении. Это и нейросетевое моделирование (Нейроинформатика, 1998; Шитиков и др., 2005; Хайкин, 2006; Барцев, Барцева, 2007), и концепция адаптивной самоорганизации (Ланкин, Хлебопрос, 2001; Ланкин и др., 2012), и теория хаоса–самоорганизации (Еськов, 2011; Еськов и др., 2016, 2017) и др. «Однако на фоне определенных успехов в описании биологических подсистем и процессов <…> успехи биофизики ( следует добавить, и экологии. – Г.Р. ) в познании общих свойств живого (биологии, кстати, тоже) более, чем скромны» (Барцев, Барцева, 2007, с. 8).

Сорок лет тому назад В.В. Налимов (1979, с. 9-11) сформулировал несколько причин, по которым нельзя было считать, что в тот момент существовала теоретическая биология:

• «нынешние сложности в развитии биологии связаны именно с трудностями компактного описания того громадного материала, который легко накапливается в результате наблюдений.., компактное описание биологических систем, охватывающее всю сложность их поведения, оказывается невозможным.., биологические явления нужно описывать не в терминах необходимости, а в терминах случайности.., сложность явлений биологического мира такова, что он не может быть описан короче, чем с помощью прямой записи всех наблюдаемых явлений. А по результатам краткой серии наблюдений не удается записать алгоритм, который бы задавал, хотя бы приближенно, дальнейшее развитие системы»;

• «неприятный сюрприз состоит в том, что, признав природу изменчивости случайной, мы, к своему большому удивлению, лишены возможности использовать привычный вероятностный подход. Ведь статистическое описание возможно, когда по результатам наблюдений, сделанным над малой выборкой, удастся получить некоторое представление о поведении всей возможной последовательности явлений. А в случае с биологической изменчивостью наблюдения над малой последовательностью явлении не позволяют высказать каких-либо суждений о дальнейшем поведении системы. Усреднённые характеристики в отличие от физики здесь не имеют значения»;

• «сейчас часто приходится слышать сетования на то, что существующий язык математики недостаточен для описания биологических явлений, и призыв создать какой-то новый, совсем особый раздел математики, специально приспособленный для моделирования биологических задач. Но мне думается, что дело здесь не в языке, а в том, что мы тут имеем дело с такой ситуацией, когда прошлое не дает никакой информации о будущем. Сложность системы оказывается максимальной, и в этом смысле она случайна»;

• «живые системы предстали перед нами в новом обличье. Это случайные в своем существенном проявлении системы, но случайность здесь в отличие от неживой природы устроена так, что решающую роль играют маловероятные события. Современная наука, включая и такие ее разделы, как теория вероятностей и математическая статистика, оказалась неподготовленной к встрече с подобными необычными структурами».

Так что же мы имеем на сегодняшний день? За это время мало, что изменилось. Моделирование экосистем (в общем случае, – социо-экологоэкономических систем) связано с целым рядом трудностей:

• методологическими (теоретическими; связаны со слабой развитостью «теоретических конструкций» современной экологии, что затрудняет и постановку задач, и интерпретацию получаемых результатов; отсутствием единого [специализированного?] математического аппарата для формализации законов функционирования экосистем; отсутствием формали- зации собственно выбора того или иного подхода к моделированию и пр.);

-

• методическими (связаны с несовершенством средств и методов экологических исследований);

-

• информационными (связаны с трудностями получения [данные должны быть собраны за сравнительно короткий срок, по единой методике, на обширных территориях и пр.] и дальнейшего обобщения экспериментальных данных [особую роль приобретает, например, оценка качественных величин]; в ряде случаев проведение широкомасштабных натурных исследований и экспериментов зачастую невозможно или затруднено);

-

• алгоритмическими (связаны с собственно синтезом моделей на основе результатов натурных исследований [процедуры составления уравнений модели основываются на полуэмпирических закономерностях, правдоподобных рассуждениях, аналогиях, искусстве модельера и др.], необходимостью учитывать пространственную и временнýю неоднородность экосистем [для них характерны различные масштабы пространства и времени], существенную нелинейность протекающих в них процессов, очень большую размерность получаемых моделей и пр.);

-

• интерпретационными (центральным вопросом является адекватность математических моделей, доверие к ним специалистов-экологов).

Была предпринята попытка свести все многообразие математических моделей экологических объектов (популяции, экосистемы, биосфера) в некую общую теоретическую конструкцию (Розенберг, 2013), но она еще ждет своего развития и подтверждения.

* *

*

А. Макфедьен (1965, с. 15) так определил понятие «экология»: «Экология посвящена изучению взаимоотношений живых организмов, растительных или животных, со средой; она имеет целью выявить принципы, управляющие этими отношениями». Это почти дословно совпадает с классическим определением Э. Геккеля (Haeckel, 1866, S. 286): «Под экологией мы подразумеваем общую науку об отношении организма к окружающей среде, куда мы относим все "условия существования" в широком смысле этого слова. Они частично органической, частично неорганической природы». Это лишний раз свидетельствует о том, что Амьен Макфедьен и сегодня, спустя 55 лет (еще одна «круглая дата») после выхода у нас в стране перевода его монографии «Экология животных», остается классически-современным автором, определяющим генеральное направление развития экологии.

Список литературы Амьен (Эймьан) Макфедьен - эколог и учитель (к 100-летию со дня рождения)

- Барцев С.И., Барцева О.Д. Эвристические нейро-сетевые модели в биофизике. Красноярск: СФУ, 2007. 92 с.

- Винберг Г.Г. [Рецензия] // Журн. общ. биол. 1966. Т. 27. № 4. С. 508-510. - Рец. на кн.: Макфедьен Э. Экология животных. Цели и методы. М.: Мир, 1965. 375 с.

- Гиляров А.М. Экология, обретающая статус науки // Природа. 1998а. № 2. С. 89-99.

- Гиляров А.М. Экология в поисках универсальной парадигмы // Природа. 1998б. № 3. С. 73-82.

- Голуб В.Б. Взгляды Л.Г. Раменского в области почвоведения // Историко-биол. иссл. 2020. Т. 12, № 2. С. 7-24.

- Еськов В.М. Третья парадигма. Часть 1. Самара: ООО «Офорт», 2011. 250 с.

- Еськов В.М., Галкин В.А., Филатова О.Е. Конец определенности: хаос гомеостатических систем. Тула: ООО «ШЛО», 2017. 596 с.

- Еськов В.М., Еськов В.В., Филатов М.А. Философия complexity: гомеостаз и эволюция. Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. 370 с.

- Кузнецов И.В. Структура физической теории // Вопр. философии. 1967. № 11. С. 86-98.

- Ланкин Ю.П., Иванова Н.С., Басканова Т.Ф. Основы теории моделирования разнообразия экосистем биосферы на основе фундаментальных свойств живых систем // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. C. 1-11. [http://science-education.ru/ru/article/view?id=5144].

- Ланкин Ю.П., Хлебопрос Р.Г. Экологические основания концепции самоадаптирующихся сетей и систем с поисковым поведением // Инженерная экология. 2001. № 2. С. 2-26.

- Макфедьен Э. Экология животных: Цели и методы. М.: Мир, 1965. 375 с. (MacFadyen A. Animal ecology. Aims and Methods / 2nd ed. London: Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd.,, 1963. XXIV+344 p.).

- Налимов В.В. Теоретическая биология? Её всё ещё нет... // Знание - сила. 1979. № 7. С. 9-11. [http://www.biometrica.tomsk.ru/naukoved/nalimov1.htm].

- Наумов Н.П. Экология животных. М. : Советская наука, 1955. 533 с.

- Наумов Н.П. Экология животных / 2-е изд. М.: Высш. шк., 1963. 619 с.

- Нейроинформатика / А.Н. Горбань, В.Л. Дунин-Барковский, А.Н. Кирдин, С.А. Терехов и др. Новосибирск: Наука, 1998. 296 с.

- Розенберг Г.С. Введение в теоретическую экологию / В 2-х т.; 2-е изд. Тольятти: Кассандра, 2013. Т. 1. 565 с. Т. 2. 445 с.

- Уатт К.Е.Ф. Экология и управление природными ресурсами: Количеств. подход. M.: Мир, 1971. 463 с.

- Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980. 328 с.

- Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс. М.: Вильямс. 2006. 1104 с.

- Чернов Ю.И. Биологическое разнообразие: сущность и проблемы // Успехи совр. биол. 1991. Т. 111, вып. 4. С. 499-507.

- Шварц С.С. Принципы и методы современной экологии животных (Расширенный доклад на философском семинаре по вопросам биологии, 25 мая 1960 г.). Свердловск: АН СССР, 1960. 52 с.

- Шитиков В.К., Зинченко Т.Д., Розенберг Г.С. Макроэкология речных сообществ: концепции, методы, модели. Тольятти: Кассандра, 2012. 257 с.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения: в 2-х кн. М.: Наука, 2005. Кн. 1. 281 с.; Кн. 2. 337 с.

- Coleman D.C., Callaham M.A. Jr., Crossley D.A. Jr. Fundamentals of Soil Ecology / 3rd ed. London: Academic Press, 2017. 369 p.

- Grodzinski W. [Review] // Acta Theriologica. 1971. V. 12. Р. 276. - On the book: Petrusewicz K., MacFadyen A. Productivity of Terrestrial Animals. 1970.

- Haeckel E. Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen FormenWissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformierte Deszendenz-Theorie. Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1866. Bd. 1: Allgemeine Anatomie der Organismen. 574 S.; Bd. 2: Allgemeine Entwick-lungsgchichte der Organismen. 462 S.

- MacFadyen A. Improved funnel-type extractors for soil arthropods // J. Animal Ecol. 1961. V. 30, No. 1. P. 171-184.

- MacFadyen A. The contribution of soil fauna to total soil metabolism // Soil Organisms / Ed. by J. Doeksen, J. Van der Drif. Amsterdam: North-Holland, 1963. P. 3-17.

- MacFadyen A. [Review] // J. Animal Ecol. 1964. V. 33, No. 1. P. 213. - On the book: Progress in Soil Zoology by P.W. Murphy.

- MacFadyen A. Applied Ecology. [Review] // Nature. 1965. V. 208. P. 618. - On the book: Ecology and the Industrial Society / Ed. by Gordon T. Goodman, R.W. Edwards and J.M. Lambert. (A Symposium of The

- British Ecological Society, Swansea, 13-16 April 1964.). 395 p. (Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1965.).

- MacFadyen A. [Review] // J. Animal Ecol. 1967. V. 36, No. 3. P. 751-752. - On the book: Die boden-zoozönologischen Verhältnisse der FlaumeichenBuschwälder Südost Mitteleuropas by Imre Loksa.

- MacFadyen A. The systematic study of soil ecosystems // The Soil Ecosystem. London: The Systematics Association, 1969. P. 191-197.

- MacFadyen A. [Review] // J. Animal Ecol. 1970. V. 39, No. 3. P. 787-788. - On the book: Margalef R. Perspectives in Ecological Theory. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1968.

- MacFadyen A. [Review] // J. Animal Ecol. 1973. V. 42, No. 2. P. 469-470. - On the book: Ecosystem Structure and Function by John A. Wiens.

- MacFadyen A. Some thoughts on the behaviour of ecologists (Being the Presidential Address to the British Ecological Society on 2 January 1973) // J. Ecol. 1975. V. 63, No. 2. P. 397-409.

- MacFadyen A. The ecologist's role in the International Scientific Community Presidential Address to the II International Congress of Ecology, Jerusalem, 10 September 1978 // Oikos. 1978. V. 31, No. 1. P. 1-2.

- MacFadyen A. [Review] // J. Appl. Ecol. 1984. V. 21, No. 3. P. 1093-1094. - On the book: New Trends in Soil Biology by P. Lebrun, H.M. Andre, A. De Bedts, C. Gregoire-Wibo, G. Wauthy.

- MacFadyen A. [Review] // J. Ecol. 1986. V. 74, No. 2. P. 602-604. - On the book: Ecological Interactions in Soil by A.H. Fitter.

- McKenna G. Amyan MacFadyen (1920 - 2015): ecologist; academic // Dictionary of Ulster Biography. URL. [http://www.newulsterbiography.co.uk/index.php/ home/printPerson/2114].

- Nielsen C.O. [Review] // Oikos. 1957. V. 8, No. 2. P. 267. - On the book: Animal Ecology, Aims and Methods by A. MacFadyen.

- Petrusewicz K., MacFadyen A. Productivity of Terrestrial Animals - Principles and Methods (IBP Handbook No. 13). Oxford (UK): Blackwell Science Ltd, 1970. 190 p.

- Preston F.W. The commonness and rarity of species // Ecology. 1948. V. 29. P. 254-283.

- Varley G. [Review]. Analysis of Animal Ecology // Nature. 1963. V. 199, No. 4891. P. 313. "

- Whittaker R.H. Evolution of diversity in plant communities // Brookhaven's Sympos. Biol. 1969. V. 22. P. 178-196.