Аминокислотная композиция пшеничного глютена пшеницы под воздействием микробов

Автор: Соколова М.Г., Акимова Г.П., Верхотуров В.В., Вайшля О.Б.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследование было сфокусировано на характеристиках содержания клейковины, белка и аминокислот в зерне пшеницы под воздействием микробных препаратов, включая бактерии Azotobacter и Bacillus geni, которые обитают в растительной ризосфере. Было продемонстрировано увеличение уровня аминокислот и особенно уровень незаменимых аминокислот в зерне пшеницы при бактериализации, что объясняет качество зерна как важного источника белка. Увеличение содержания аминокислот с использованием биопрепаратов на малоплодородной почве обеспечивает получение биологически ценных зерновых культур с уменьшением дозировки минеральных удобрений и подчеркивает роль биопрепаратов в производстве экологически чистой высококачественной продукции. Последнее связано с внедрением экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства.

Короткий адрес: https://sciup.org/14323962

IDR: 14323962

Текст научной статьи Аминокислотная композиция пшеничного глютена пшеницы под воздействием микробов

Взаимодействие растений с симбиотическими и полезными ризосферными микроорганизмами играет важную роль в развитии растений, обеспечивая их соответствующим питанием, защищая от патогенных микроорганизмов, адаптируя к стрессам (Bashan , 1998; Vissey, 2003; Liu et al., 2006).

Почвенные микроорганизмы, используемые для производства бактериальных препаратов, благоприятно влияют на рост и развитие растений, способствуют снабжению растений не только элементами минерального питания, но и физиологически активными веществами (фитогормонами, витаминами и др.), повышающими устойчивость к различным биотическим и абиотическим факторам среды (Завалин, 2005; Дахмуш, Кожемяков, 2007; Соколова и др, 2009, 2011).

По мере изучения физиологии и биохимии почвенной микрофлоры стало ясно, что микроорганизмы относимые к той или иной физиологической группе: азотобактер, фосформобилизующие, силикатные бактерии в действительности благодаря многогранности функций могут участвовать в самых различных биохимических процессах почвы и являются мощнейшим фактором продуктивного функционирования агрофитоценоза (Мелентьев, 2007;. Соколова и др, 2010). Однако, в научной литературе крайне мало публикаций по вопросам эффективности микробных биопрепаратов, их влиянии на качество продукции и особенности метаболизма растений (Завалин, 2005; Кацы, 2007).

Белок - один из основных, определяющих компонентов качества агропродукции. Клейковина, в свою очередь, объединяет группу запасающих белков, и является важным параметром качества зерна пшеницы.

Аминокислотный состав является биохимическим критерием биологической ценности кормов и пищевых продуктов (по суммарному содержанию незаменимых аминокислот) и структурной основой белковых молекул, выполняющих специфические функции в клетке (Труфанов, 1994). Содержание аминокислот в зерне и, в частности в клейковине злаковых растений определяется, прежде всего, генетическими факторами и отличается по составу у разных белков. Отмечается (Павлов, 1984), что условия питания почти не влияют на аминокислотный состав суммарных белков вегетативных органов. Аминокислотный же состав суммарных белков зерна пшеницы изменяется от условий питания и сортовых особенностей, но значительно меньше, чем содержание свободных аминокислот.

Известно, что под влиянием азотных удобрений, происходит изменение соотношения количества отдельных белков в зерне пшеницы, которое приводит к изменению аминокислотного состава суммарного белка зерна (Павлов, 1984).

Данных о влиянии других удобрений на аминокислотный состав суммарного белка зерна пшеницы почти нет. Имеются лишь указания, что при недостатке фосфора в период развития зерна в белках зерна пшеницы и ячменя возрастало содержание глютаминовой кислоты и пролина; недостаток калия, значительно снижая урожай зерна и соломы, мало влиял на аминокислотный состав белков, а при недостатке серы в белках семян повышалось содержание аспарагиновой кислоты.

Многие исследования направлены на повышение количества и качества белка в растительной продукции различными методами, в том числе при использовании минеральных и бактериальных удобрений. Микробные ассоциации широко распространены в природе. В последние годы довольно активно исследуются стимулирующие рост растений ризосферные бактерии (plant growth-promoting rhizobacteria , или PGPR) (Vissey, 2003; Liu et al., 2006).

Особенно перспективным представляется использование возможностей ассоциативной азотфиксации, в том числе представители родов Azotobacter и Bacillus , которая по сравнению с симбиотической, менее изучена. Тогда как выяснение тонких механизмов формирования и функционирования уникальных биологических систем – растительно-микробных ассоциаций – представляет значительный фундаментальный интерес (Compant, 2005; Кацы, 2007) и имеет важное практическое значение (Кожемяков и др., 2004; Завалин, 2005; Мачнева, Семина, 2007).

Цель данного исследования - изучение физиологических аспектов влияния ризосферных бактерий биопрепаратов Азотобактерин, Фосфобактерин, Кремнебактерин на качество клейковины зерна пшеницы, включая содержание аминокислот.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе исследовалось действие новых биологических препаратов Азотобактерин, Фосфобактерин, Кремнебактерин, разработанных в Томском государственном университете. В основе данных бактериальных препаратов использованы чистые культуры оригинальных эффективных штаммов живых ризосферных бактерий 3-х видов (Вайшля и др., 2006; 2007).

Азотобактерин - препарат на основе азотфиксаторов Azotobacter chroococcum (штамм Az d10, номер ВКМ В-2272 Д). Это новый уникальный штамм бактерий, преимуществом которого является способность к продуцированию фитогормонов. Азотобактерин поставляет аммонийную форму азота в ризосферу растений. Штамм селекционирован по свойству к продуцированию ИУК, цитокининов и антибиотических веществ.

Фосфобактерин - препарат на основе живых почвенных кислотообразующих бактерий Bacillus megaterium var. phosphaticum (штамм Pl-04, номер ВКМ В-2357 Д). Высвобождает фосфат из нерастворимой формы в доступную для растений; стимулирует корнеобразование у растений.

Кремнебактерин - препарат на основе силикатных бактерий Bacillus mucilaginosus (номер ВКМ В-1574). Бактерии, содержащиеся в этом препарате, выделяют фермент силиказу и поставляют кремний и другие макро- и микроэлементы из природных силикатов в ризосферу растений.

Биопрепараты экологически безопасны и могут применяться как биологические удобрения для повышения урожайности зерновых, овощных, ягодных культур и улучшения плодородия почвы.

В опытах использовали пшеницу сорта Тулунская 12 по схеме с многолетним применением минеральных удобрений: 1 -контроль (без удобрений), 2 - N 60 , 3 - N 60 P 40 К 60 , 4 -обработка бактериальными биопрепаратами Азотобактерин, Фосфобактерин, Кремнебактерин. Посевная площадь - 48м2, учетная площадь - 24 м2, повторность четырехкратная. Из минеральных удобрений применялись NH 4 NO 3 - 34.5 % (аммиачная селитра), КСl - 60 % (калий хлористый) и СаН 2 РО 4 - 48 % (двойной суперфосфат) (Гиль и др., 2008).

Рабочий раствор препаратов – 5 мл концентрата каждого препарата на 10 л воды (0,5 мл/л) вносили двукратно во время посадки и далее через 5-10 дней. Концентрация рабочего раствора препарата: 106 клеток микроорганизмов на 1мл.

Проведены исследования зерна пшеницы на изменение количества и качества клейковины при влиянии бактериальных биопрепаратов Азотобактерин, Фосфобактерин, Кремнебактерин. Для определения вязкоэластических свойств клейковины применяли прибор ИДК (измеритель деформации клейковины). Результаты измерений упругих свойств клейковины выражали в условных единицах прибора ИДК-1.

Гидролиз белков в исследуемых образцах клейковины весом 0,1 г проводили с помощью 5 мл 6N HCl в термостате при температуре 1100С 24 часа. Определение аминокислотного состава белков клейковины зерна пшеницы проводили методом ионообменной хроматографии на ионитах с помощью автоматического анализатора аминокислот ААА Т 339 (Чехия, Mikrotechna) в Li+-цикле (Spackman et al,1958; Труфанов, 1994).

Полученные результаты обработаны статистически. Повторность опытов 3-кратная. В таблицах и на рисунках приведены средние арифметические данные, стандартные ошибки которых не превышают 10%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Качество клейковины характеризуется цветом, эластичностью, растяжимостью и упругостью (Труфанов, 1994). Основным качественным признаком клейковины является эластичность. По этому признаку клейковина определяется как слабая, средняя и сильная. В зависимости от их значения клейковину относят к соответствующей группе качества. В таблице 1 приведены результаты обработки биопрепаратами и минеральными удобрениями на количество и качество клейковины зерна пшеницы. Показано, что внесение минеральных удобрений в почву способствовало увеличению количества клейковины, тогда как бактериальные препараты не оказывали на него существенного влияния.

В процессе отмывания клейковины выявлено, что она является сильной, имела вид отдельных комочков, постепенно образующих связную массу губчатого строения. После отлежки клейковина принимала вид упругой однородной массы, малорастяжимой и малорасплывающейся. С помощью прибора ИДК-1 исследовали реологические свойства -сжимаемость шарика клейковины под влиянием груза известной массы за определенное время. Для получения высококачественного хлеба желательно, чтобы клейковина была эластичной, в меру упругой и имела среднюю растяжимость. При измерении качества клейковины с помощью прибора ИДК-1 было показано, что клейковину зерна исследуемой пшеницы во всех вариантах можно характеризовать как хорошую, относящуюся к первой группе качества. При этом определено (табл. 1), что при внесении в почву минеральных удобрений клейковина становилась более крепкой – показания ИДК снижались при добавлении азотных удобрений (на 10 %) и уровень ИДК еще более падал (на 28 %) при внесении полного комплекса минеральных удобрений.

В варианте 4 при выращивании пшеницы на бедной почве без внесения минеральных удобрений и при обработке только бактериальными препаратами происходило укрепление клейковины по этому показателю на 12 %. Несмотря на изменение упругости клейковины по показателю ИДК, во всех вариантах опыта она оставалась в одной группе качества I с характеристикой «хорошая». Исследования растяжимости клейковины зерна пшеницы (табл. 1) показали, что она достоверно снижалась в 4-ом варианте при внесении в почву только бактериальных биопрепаратов. При добавлении азотных удобрений (вариант 2) растяжимость клейковины еще более снизилась по сравнению с контролем.

В предыдущих наших исследованиях показано, что наибольшее повышение урожая пшеницы происходило также в варианте 4 при использовании только биопрепаратов без внесения удобрений в почву (Гиль и др, 2008). Следует отметить, что при совместном добавлении минеральных удобрений и биопрепаратов урожайность зерна и растяжимость клейковины существенно не менялась. Возможно, это можно объяснить тем, что растения более отзывчивы на биопрепараты на неплодородной почве при нехватке питания. На фоне достаточного минерального питания бактериальные препараты не оказывают существенного действия на растение. Вероятно, использование биопрепаратов на основе ассоциативных ризобактерий позволяет снизить дозы внесения минеральных удобрений, что приведет не только к экономии средств, но и получению более качественной продукции и рациональному земледелию, что отмечается и другими авторами (Логинов и др., 2003), которыми показано, что бактеризация способствует повышению урожая и количества белка в зерне.

Таким образом, бактериальные препараты Азотобактерин, Фосфобактерин,

Кремнебактерин и минеральные удобрения влияют на качество клейковины зерна пшеницы, повышая ее упругость, что характеризует клейковину как более крепкую. Совместное внесение бактериальных и минеральных удобрений снижает растяжимость клейковины, что является показателем увеличения ее силы.

Общеизвестна пищевая значимость зерна злаковых растений, которая главным образом зависит от качества клейковины. Запасные белки пшеницы, как и других злаков, имеют исключительно важное значение, не только как один из главных источников пищевого растительного белка, но и как белковая основа клейковины и теста. Аминокислотный состав является биохимическим критерием биологической ценности кормов и пищевых продуктов (по суммарному содержанию незаменимых аминокислот) и структурной основой белковых молекул, выполняющих специфические функции в клетке (Труфанов, 1994). Количество аминокислот (АК) в зерне злаковых культур определяется, прежде всего, генетически (Лубнин, 2006.)

Таблица 1. Влияние бактериальных препаратов и минеральных удобрений на количество и качество клейковины зерна пшеницы

|

Вариант |

Количество клейковины, г |

Эластичность клейковины, показатель ИДК |

Растяжимость клейковины, см |

|

|

1 |

Контроль |

7,6±0,5 |

71,3±3,0 |

19,5±0,5 |

|

2 |

N60 |

8,3±0,5 |

64,2±2,2 |

16,3±0,3 |

|

3 |

N 60 P 40 К 60 |

9,9±0,6 |

51,2±2,8 |

18,5±0,4 |

|

4 |

Бактериальные препараты (БП) |

7,7±0,5 |

62,5±2,1 |

17,2±0,3 |

Таблица 2. Влияние биопрепаратов на аминокислотный состав белков клейковины пшеницы

(мкМ/г)

|

Аминокислоты |

Вариант опытов |

|||||

|

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

№ 4 |

№ 5 |

№ 6 |

|

|

аланин |

20,31 |

29,62 |

81,20 |

59,18 |

52,27 |

58,73 |

|

аргинин |

28,03 |

28,78 |

26,18 |

19,63 |

20,36 |

33,48 |

|

аспарагиновая к-та |

14,72 |

15,13 |

55,21 |

32,09 |

40,54 |

33,68 |

|

валин* |

28,15 |

45,54 |

93,75 |

58,33 |

64,39 |

65,21 |

|

гистидин |

15,65 |

12,52 |

8,48 |

26,78 |

10,11 |

17,60 |

|

глицин |

22,86 |

34,38 |

96,15 |

67,30 |

65,38 |

63,15 |

|

глутаминовая к-та |

181,52 |

274,90 |

608,69 |

521,73 |

464,67 |

430,54 |

|

изолейцин* |

13,21 |

23,59 |

57,89 |

51,12 |

40,60 |

38,92 |

|

лейцин* |

26,44 |

44,44 |

127,77 |

100,26 |

88,80 |

80,00 |

|

лизин* |

22,41 |

23,91 |

13,91 |

12,59 |

13,39 |

26,63 |

|

метионин* |

3,98 |

5,18 |

13,59 |

11,04 |

19,00 |

11,16 |

|

пролин |

80,00 |

121,42 |

340,90 |

254,54 |

226,51 |

192,85 |

|

серин |

21,33 |

26,66 |

105,88 |

76,00 |

84,41 |

52,88 |

|

тирозин |

6,53 |

9,78 |

33,33 |

24,50 |

24,00 |

22,22 |

|

треонин * |

10,36 |

17,76 |

42,18 |

34,27 |

33,87 |

28,56 |

|

фенилаланин* |

13,15 |

20,32 |

59,50 |

45,83 |

44,08 |

40,00 |

Примечания: * - незаменимые аминокислоты. Варианты № 1, 2 - без минеральных удобрений, № 3,4 - с добавлением азотных (N60) и № 5, 6 – полного комплекса минеральных удобрений (N60P40К60). № 1, 3, 5 – без обработки биопрепаратами. № 2, 4, 6 – с обработкой биопрепаратами.

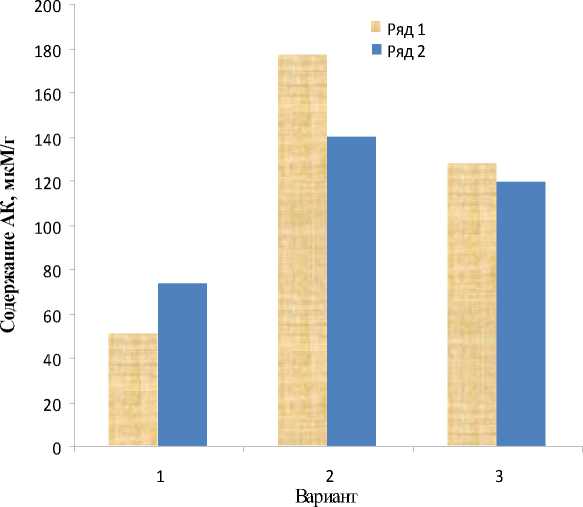

Рис. 1. Общее содержание аминокислот в клейковине зерна пшеницы сорта Тулунская 12: ряд 1 – контроль; ряд 2 – с добавлением биопрепаратов. Варианты: 1 – без минеральных удобрений, 2 – азотные удобрения, 3 – полный комплекс удобрений.

Вариант

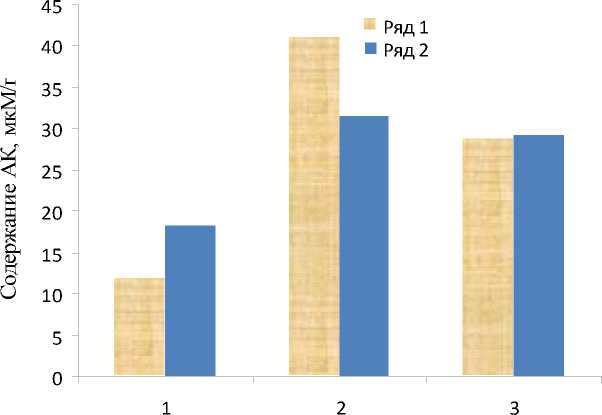

Рис. 2. Суммарное содержание незаменимых аминокислот в клейковине зерна пшеницы сорта Тулунская 12: ряд 1 – контроль; ряд 2 – с добавлением биопрепаратов. Варианты: 1 – без минеральных удобрений, 2 – азотные удобрения, 3 – полный комплекс удобрений.

Однако плодородие почвы и применение минеральных удобрений может воздействовать на качество зерна. В белке пшеницы содержание отдельных аминокислот в зависимости от условий произрастания и биологических особенностей сорта может изменяться на 50-60% (Павлов, 1984.)

При исследовании влияния минеральных и бактериальных удобрений на содержание АК в клейковине пшеницы выявлено следующее (табл. 2). Содержание АК в зерне пшеницы, выращенной на бедной малоплодородной почве без внесения минеральных удобрений, было значительно ниже, чем в вариантах с добавлением удобрений.

При добавлении минеральных азотных удобрений содержание АК в клейковине возросло в 3,5 раза и в 2,5 раза при внесении полного комплекса минеральных удобрений (NPК) по сравнению с контрольным вариантом

(рис. 1). Во 2-ом варианте при выращивании пшеницы на бедной почве без внесения минеральных удобрений и с использованием только бактериальных биопрепаратов наблюдается повышение суммы АК на 44%.

В вариантах с добавлением азотных или полного комплекса минеральных удобрений отмечалось некоторое снижение в содержании АК при дополнительном внесении бактериальных препаратов (рис. 1). Аналогичная тенденция наблюдалась в содержании незаменимых аминокислот клейковины (рис. 2). Содержание незаменимых АК в клейковине при внесении азотных удобрений возросло также в 3,5 раза и в 2,5 - при добавлении бактериальных препаратов. В контроле (без внесения минеральных удобрений) их количество увеличилось на 53% при использовании ризобактерий. При внесении полного комплекса минеральных удобрений по сравнению с добавлением только азотных наблюдали некоторое снижение общего уровня аминокислот, в том числе и незаменимых (рис. 1, 2).

Таким образом, существенное повышение суммы АК в клейковине пшеницы произошло при внесении в почву азотных удобрений. При использовании бактериальных препаратов содержание АК возрастало по сравнению с контрольным вариантом при выращивании растений на бедной неплодородной почве, где ризобактерии, видимо, проявляли себя в полной мере, но было несколько ниже вариантов с совместным внесением минеральных удобрений. Вероятно высокий уровень минеральных удобрений является достаточным для роста растений и положительный эффект от дополнительного внесения биоудобрений заметно не проявляется. Очевидно, при избыточном содержании азота в почве бактериальные азотфиксаторы не осуществляют эффективную фиксацию атмосферного азота (Кириченко, 2001).

Тенденция изменения уровня незаменимых АК была аналогична общему их содержанию в клейковине. Повышение как незаменимых АК, так и их общего уровня при внесением минеральных и бактериальных удобрений свидетельствует о возрастании качества зерна, как источника белка с высоким общим аминокислотным уровнем и, особенно, содержанием незаменимых АК. Следует отметить, что при внесении бактериальных удобрений биологическая ценность белка еще более повышается.

Известно, что сильная фенотипическая изменчивость признаков качества клейковины характеризует нестабильность белковой системы зерна в меняющихся условиях среды, состояние которой определяется интенсивностью и направленностью многочисленных физиологобиохимических процессов, лежащих в основе формирования и развития эндосперма (Труфанов, 1994).

Запасные белки пшеницы глиадины и глютенины, входящие в клейковину и составляющие около 80 % общего белка зерновых, гетерогенны по составу. Они состоят из множества полипептидов, различающихся молекулярной массой, аминокислотным составом, электрофоретическими свойствами, а также пространственной структурной организацией. Агроклиматические условия, различные факторы внешней среды оказывают заметное влияние на содержание и количественное соотношение различных белков в зерне. Различия в аминокислотном составе отдельных белков отражаются на содержании тех или иных аминокислот в основных белковых фракциях и суммарном белке зерна (Труфанов, 1994).

Повышение содержания АК служит показателем повышения качества и пищевой ценности белка растительной продукции (Завалин, 2005), с другой стороны, это может свидетельствовать об изменении и усилении биохимических процессов в растении.

Повышение уровня АК в белках клейковины при применении биопрепаратов свидетельствует о том, что воздействие ризобактерий на растение является одним из биотехнологических механизмов управления биохимическими процессами, что в конечном итоге способствует повышению качества растительной продукции. Увеличение содержания АК при использовании биопрепаратов на малоплодородной почве и в комплексе только с азотными удобрениями указывает на возможность получения высокоценного зерна в условиях экологического растениеводства.

В результате проведенных исследований показано, что совместное применение бактериальных препаратов Азотобактерина, Фосфобактерина, Кремнебактерина (силикатных бактерий) ( Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium var. Phosphaticum, Bacillus mucilaginosus ) дает возможность комплексной подкормки растений и снабжения их основными элементами питания, что способствует улучшению ряда физиологических и биотехнологических показателей зерна пшеницы, в том числе повышение общей суммы АК и незаменимых АК в белках клейковины.

Таким образом, бактериальные биопрепараты Азотобактерин, Фосфобактерин, Кремнебактерин на основе ассоциативных микроорганизмов Azotobacter и Bacillus показали положительный эффект на качество зерна и могут быть успешно использованы в биобезопасной агробиотехнологии.

REFRENCES

Bashan Y. (1998) Inoculants of plant growthpromoting bacteria for use in agriculture // Biotechnol. Adv. 16(4) , 729-770.

Compant S., Duffy B., Nowak J. (2005) Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles, mechanisms of action, and future prospects // Appl. Environ. Microbiol. 71(9) , 4951-4959.

Liu X., Zhao H., Chen S. (2006) Colonization of maize and rice plants by strain Bacillus megaterium C4 // Curr. Microbiol. 52(3) , 186-190.

Sokolova M., Akimova G., Vaishlya O., Vedernikova A. (2010) Physiological Research of Efficiency of Biologically Safe Bacterial fertilizers // Journal of Manufacturing Technology Management. 21(8), Р. 956 – 970.

Spackman D.H., Stein W.H., Moore S. (1958) Automatical recording apparatus for use in the chromatography of amino acid // Anal. Chem . 30 ,1190-1205.

Vissey J.K. (2003) Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers // Plant and soil . 225 , 571-586.

Вайшля О.Б., Трифонова Н.А., Ведерникова А.А. (2006) Мобилизация кремния и фосфора бактериями биопрепаратов

«Кремнебактерин» и «Фосфобактерин» // Матер. XXI межд. научн. конф. Томск, Т.II. С. 349-351.

Вайшля О.Б., Ведерникова А.А., Бондаренко А.П. (2007) Микробиологические аспекты гипергенеза. Томск: ТМЛ-Пресс, 288 с.

Гиль Т.А., Соколова М.Г., Акимова Г.П. (2008) Действие бактериальных биопрепаратов на почвенную микрофлору // Плодородие , 4, 24-26.

Дахмуш А.С., Кожемяков А.П. (2007) Использование ассоциативных ризобактерий в улучшении плодородия почв и питания растений // Агрохимия. 1, 57-61.

Завалин А.А. (2005) Биопрепараты, удобрения и урожай– М.: Издательство ВНИИА, 302 с.

Кацы Е.И. (2007) Молекулярная генетика ассоциативного взаимодействия бактерий и растений, М.: Наука, 86 с.

Киченко Е.В. (2001) Механизмы ингибирующего влияния минерального азота на процесс формирования бобово-ризобиальной системы // Физиол. и биохим. культ. раст. 33(2), 95-104.

Кожемяков А.П., Проворов Н.А., Завалин А.А., Шотт П.Р. (2004) Оценка взаимодействия сортов ячменя и пшеницы ризосферными ростстимулирующими бактериями на различном азотном фоне // Агрохимия , 3 , 33-40.

Логинов О.Н., Пугачева Е.Г., Силищев Н.Н. (2003) Использование бактерий рода Azotobacter с целью защиты пшеницы от корневых гнилей и повышения урожая // Матер. II росс. науч-практич. конф. «Актуальные проблемы инноваций с нетрадиционными природными ресурсами и создания функциональных продуктов». М.: РАЕН-МААНОИ, 95-96.

Лубнин А.Н. (2006) Селекция мягкой яровой пшеницы в Сибири, Новосибирск, 372 с.

Мачнева В.В., Семина С.А. (2007) Бактериальные удобрения при возделывании яровой пшеницы // Плодородие. 6 (39), 19-20.

Мелентьев А.И. (2007) Аэробные спорообразующие бактерии Bacillus Cohn в агроэкосистемах. М.: Наука, 146 с.

Павлов А.Н. (1984) Повышение содержания белка в зерне. М.: Наука, 119 с.

Соколова М.Г., Акимова Г.П. (2009) Адаптогенное влияние препаратов, содержащих ризосферные бактерии, на рост проростков гороха в условиях гипотермии // Вестник Харьковского нац. аграрн. ун-та , 3(18), 5563.

Соколова М.Г., Акимова Г.П., Вайшля О.Б. (2011) Влияние на растения фитогормонов, синтезируемых ризосферными бактериями // Прикладная биохимия и микробиология, 47(3), 302-307.

Труфанов В.А. (1994) Клейковина пшеницы: проблемы качества. Новосибирск: ВО «Наука», 167 с.

Список литературы Аминокислотная композиция пшеничного глютена пшеницы под воздействием микробов

- Bashan Y. (1998) Inoculants of plant growth-promoting bacteria for use in agriculture//Biotechnol. Adv. 16(4), 729-770.

- Compant S., Duffy B., Nowak J. (2005) Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles, mechanisms of action, and future prospects//Appl. Environ. Microbiol. 71(9), 4951-4959.

- Liu X., Zhao H., Chen S. (2006) Colonization of maize and rice plants by strain Bacillus megaterium C4//Curr. Microbiol. 52(3), 186-190.

- Sokolova M., Akimova G., Vaishlya O., Vedernikova A. (2010) Physiological Research of Efficiency of Biologically Safe Bacterial fertilizers//Journal of Manufacturing Technology Management. 21(8), Р. 956 -970.

- Spackman D.H., Stein W.H., Moore S. (1958) Automatical recording apparatus for use in the chromatography of amino acid//Anal. Chem.30,1190-1205.

- Vissey J.K. (2003) Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers//Plant and soil. 225, 571-586.

- Вайшля О.Б., Трифонова Н.А., Ведерникова А.А. (2006) Мобилизация кремния и фосфора бактериями биопрепаратов «Кремнебактерин» и «Фосфобактерин»//Матер. XXI межд. научн. конф. Томск, Т.II. С. 349-351.

- Вайшля О.Б., Ведерникова А.А., Бондаренко А.П. (2007) Микробиологические аспекты гипергенеза. Томск: ТМЛ-Пресс, 288 с.

- Гиль Т.А., Соколова М.Г., Акимова Г.П. (2008) Действие бактериальных биопрепаратов на почвенную микрофлору//Плодородие, 4, 24-26.

- Дахмуш А.С., Кожемяков А.П. (2007) Использование ассоциативных ризобактерий в улучшении плодородия почв и питания растений//Агрохимия. 1, 57-61.

- Завалин А.А. (2005) Биопрепараты, удобрения и урожай-М.: Издательство ВНИИА, 302 с.

- Кацы Е.И. (2007) Молекулярная генетика ассоциативного взаимодействия бактерий и растений, М.: Наука, 86 с.

- Киченко Е.В. (2001) Механизмы ингибирующего влияния минерального азота на процесс формирования бобово-ризобиальной системы//Физиол. и биохим. культ. раст. 33(2), 95-104.

- Кожемяков А.П., Проворов Н.А., Завалин А.А., Шотт П.Р. (2004) Оценка взаимодействия сортов ячменя и пшеницы ризосферными ростстимулирующими бактериями на различном азотном фоне//Агрохимия, 3, 33-40.

- Логинов О.Н., Пугачева Е.Г., Силищев Н.Н. (2003) Использование бактерий рода Azotobacter с целью защиты пшеницы от корневых гнилей и повышения урожая//Матер. II росс. науч-практич. конф. «Актуальные проблемы инноваций с нетрадиционными природными ресурсами и создания функциональных продуктов». М.: РАЕН-МААНОИ, 95-96.

- Лубнин А.Н. (2006) Селекция мягкой яровой пшеницы в Сибири, Новосибирск, 372 с.

- Мачнева В.В., Семина С.А. (2007) Бактериальные удобрения при возделывании яровой пшеницы//Плодородие. 6 (39), 19-20.

- Мелентьев А.И. (2007) Аэробные спорообразующие бактерии Bacillus Cohn в агроэкосистемах. М.: Наука, 146 с.

- Павлов А.Н. (1984) Повышение содержания белка в зерне. М.: Наука, 119 с.

- Соколова М.Г., Акимова Г.П. (2009) Адаптогенное влияние препаратов, содержащих ризосферные бактерии, на рост проростков гороха в условиях гипотермии//Вестник Харьковского нац. аграрн. ун-та, 3(18), 55-63.

- Соколова М.Г., Акимова Г.П., Вайшля О.Б. (2011) Влияние на растения фитогормонов, синтезируемых ризосферными бактериями//Прикладная биохимия и микробиология, 47(3), 302-307.

- Труфанов В.А. (1994) Клейковина пшеницы: проблемы качества. Новосибирск: ВО «Наука», 167 с.