Аминокислотный состав мышечной ткани сига обыкновенного Coregonus lavaretus L. Кольского полуострова

Автор: Мишанина Людмила Александровна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Ихтиология

Статья в выпуске: 2 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования аминокислотного состава белков и свободных аминокислот мышечной ткани разновозрастного сига обыкновенного Coregonus lavaretus L., обитающего в озерах Ловозеро и Умбозеро Кольского полуострова. Изучение аминокислотных спектров в отдельных тканях позволяет в определенной степени оценивать особенности белкового обмена и физиологическое состояние организма. Аминокислотный состав белков исследован методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Фракционный состав белков по растворимости определен спектрофотометрическим методом. Выявлены существенные различия в количественном соотношении связанных и свободных аминокислот в мышечной ткани сига обыкновенного. Установлено, что белки мышечной ткани сига оз. Ловозеро отличаются более высоким суммарным содержанием незаменимых аминокислот по сравнению с сигами оз. Умбозеро. Значительно повышается содержание незаменимой аминокислоты лейцина в белках мышечной ткани сига оз. Ловозеро, что объясняется увеличением содержания солерастворимой миофибриллярной фракции. Содержание незаменимых аминокислот валина и изолейцина существенно ниже у сига оз. Умбозеро в отличие от сига оз. Ловозеро. Возможно, недостаток этих незаменимых аминокислот приведет к нарушению метаболизма у исследуемых рыб оз. Умбозеро. Отношение основных аминокислот к кислым в мышечной ткани сига оз. Умбозеро меньше, чем у сига оз. Ловозеро. При половом созревании сига происходит уменьшение общего пула незаменимых свободных аминокислот, находящегося в обратной зависимости от содержания белковых аминокислот.

Сиг обыкновенный, свободные аминокислоты, связанные аминокислоты, незаменимые для рыб аминокислоты, озеро умбозеро, озеро ловозеро

Короткий адрес: https://sciup.org/142215141

IDR: 142215141 | УДК: 639.312:[591.133.1:577.122.3](470.21) | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-2-295-302

Текст научной статьи Аминокислотный состав мышечной ткани сига обыкновенного Coregonus lavaretus L. Кольского полуострова

В настоящее время актуальным является исследование физиолого-биохимических механизмов адаптации рыб к экологическим условиям среды обитания, изучение функциональной роли различных классов органических веществ в адаптивных механизмах [1; 2]. Научный интерес представляет исследование ценного промыслового вида сига обыкновенного Coregonus lavaretus L., численность которого повсеместно сокращается.

Цель работы – изучение биохимического состава сига обыкновенного Coregonus lavaretus L. из озер Умбозеро и Ловозеро Кольского полуострова, а именно: исследование аминокислотного состава белков и свободных аминокислот мышечной ткани данных объектов для оценки особенностей метаболизма и развития рыб. Современные исследования аминокислотного состава рыб рода Coregonus проводились для изучения пищевой ценности [3–5].

Материалы и методы

Объектом исследования служил сиг обыкновенный Coregonus lavaretus L. в возрасте 3+ (перед половым созреванием) и 5+ (половозрелый) из озер Ловозеро и Умбозеро Кольского полуострова.

В качестве материала для исследования использовали мышечную ткань разновозрастного сига обыкновенного. Вылов сига происходил в летнее время (конец июня – начало июля). Пробы для анализа были объединенными и состояли из образцов мышечной ткани, взятых у 2–4 экземпляров одинакового возраста.

Для определения аминокислотного состава отбирали аликвоту супернатанта из депротеинизированных хлорной кислотой образцов мышечной ткани (свободные аминокислоты) и навеску тканевой массы (нерастворимая часть) из тех же образцов. Последнюю подвергали избыточному гидролизу (6 н HCl, 22 часа при 110 °С в ампуле под азотом) с последующим удалением соляной кислоты на вакуумном ротационном испарителе.

Аминокислотный состав белков исследовали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Хроматографирование проводили на базе жидкостного хроматографа Shimadzu Prominence LC-20 (Япония), оснащенного флуориметрическим детектором, с предколоночной дериватизацией ортофталевым альдегидом в присутствии 2-меркаптоэтанола. Колонка Zorbax C18 – 4,6 × 150 мм (Agilent/США); подвижная фаза – 0,10 М натрий-фосфатный буфер, рН 7,5, градиент метанола от 0 до 80 %, 1 мл/мин; детектор – флуориметр, длина волны возбуждения 229 нм, эмиссии – 470 нм [6]. Калибровку колонки проводили по аминокислотному стандарту фирмы SIGMA (США) методом абсолютной калибровки.

Фракционный состав белков в образцах ацетоновых концентратов мышечной ткани определяли по растворимости в ряду вода – раствор Вебера – 0,01%-й едкий натр спектрофотометрическим методом при длине волны 550 нм после биуретовой реакции [7].

Статистическую обработку результатов измерений проводили общепринятыми методами при уровне значимости p ≤ 0,05. Гипотезу о принадлежности сравниваемых независимых выборок к одной генеральной совокупности проверяли с помощью однофакторного дисперсионного анализа.

Результаты и обсуждение

Результаты исследований мышечной ткани сига обыкновенного на содержание связанных аминокислот представлены в табл. 1.

Таблица 1. Аминокислотный состав белков мышечной ткани сига обыкновенного Coregonus lavaretus L., % к общей сумме аминокислот

Table 1. Aminoacids composition of proteins of the muscle tissue of Coregonus lavaretus L., % of total aminoacids

|

Аминокислота |

Содержание связанных аминокислот |

|||

|

3+ Ловозеро |

5+ Ловозеро |

3+ Умбозеро |

5+ Умбозеро |

|

|

Аспарагиновая кислота |

16,3 ± 0,4 |

9,1 ± 0,3 |

15,8 ± 0,4 |

9,4 ± 0,3 |

|

Глутаминовая кислота |

17,1 ± 0,4 |

13,1 ± 0,3 |

15,3 ± 0,4 |

12,8 ± 0,3 |

|

Серин |

5,2 ± 0,2 |

4,3 ± 0,2 |

8,5 ± 0,2 |

9,8 ± 0,3 |

|

Глицин |

4,0 ± 0,1 |

5,4 ± 0,2 |

6,5 ± 0,2 |

7,7 ± 0,2 |

|

Гистидин |

3,0 ± 0,1 |

2,7 ± 0,1 |

3,6 ± 0,1 |

4,3 ± 0,1 |

|

Треонин |

4,3 ± 0,1 |

4,0 ± 0,1 |

5,0 ± 0,2 |

5,6 ± 0,2 |

|

Аргинин |

6,2 ± 0,2 |

5,2 ± 0,2 |

4,9 ± 0,2 |

5,7 ± 0,2 |

|

Аланин |

3,7 ± 0,2 |

5,6 ± 0,2 |

7,8 ± 0,2 |

9,5 ± 0,2 |

|

Таурин |

0,2 ± 0,1 |

0,6 ± 0,1 |

0,3 ± 0,1 |

0,5 ± 0,1 |

|

Тирозин |

3,8 ± 0,1 |

3,2 ± 0,1 |

4,8 ± 0,1 |

5,8 ± 0,1 |

|

Валин |

5,4 ± 0,2 |

5,2 ± 0,1 |

3,1 ± 0,1 |

3,3 ± 0,1 |

|

Метионин |

3,1 ± 0,1 |

3,3 ± 0,1 |

2,7 ± 0,1 |

4,0 ± 0,1 |

|

Изолейцин |

3,9 ± 0,1 |

4,2 ± 0,1 |

1,5 ± 0,1 |

2,6 ± 0,1 |

|

Фенилаланин |

3,5 ± 0,1 |

4,7 ± 0,1 |

3,2 ± 0,1 |

4,5 ± 0,1 |

|

Лейцин |

5,0 ± 0,2 |

15,4 ± 0,3 |

7,4 ± 0,2 |

6,3 ± 0,2 |

|

Лизин |

15,3 ± 0,4 |

14,0 ± 0,3 |

9,6 ± 0,3 |

8,2 ± 0,2 |

В исследованных пробах изучаемых объектов в количественном отношении доминируют аспарагиновая и глутаминовая кислоты, серин, аланин, лейцин и лизин.

Содержание в белках фенилаланина, аспарагиновой и глутаминовой кислот у одновозрастного сига из разных водоемов не отличается.

При переходе сига в половозрелое состояние в белках мышечной ткани значительно уменьшается содержание заменимых для рыб аминокислот – аспарагиновой и глутаминовой кислот.

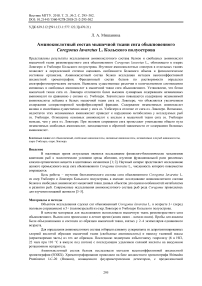

Белки мышечной ткани сига из исследуемых водоемов отличаются по общему содержанию незаменимых для рыб аминокислот. Их сумма у четырехлеток и шестилеток из оз. Ловозеро составляет 46,6 и 51 % от общей суммы связанных аминокислот соответственно, общее содержание незаменимых аминокислот у рыб из оз. Умбозеро более низкое – 38,3 и 40,5 % соответственно (рис. 1).

-

■ незаменимые связанные АК

-

■ незаменимые свободные АК

Рис. 1. Суммарное содержание незаменимых аминокислот в мышечной ткани сига обыкновенного Coregonus lavaretus L., % к общей сумме аминокислот; а – достоверность различий по сравнению со связанными аминокислотами, p ≤ 0,05

Fig. 1. The total content of essential aminoacids in the muscle tissue of Coregonus lavaretus L., % of total aminoacids; a – reliability of differences compared to related aminoacids, p ≤ 0,05

У сига оз. Ловозеро с возрастом происходит незначительное уменьшение аргинина, лизина и валина, а у сига оз. Умбозеро – лейцина. Значительно повышается содержание незаменимой аминокислоты лейцина в мышечной ткани сига оз. Ловозеро (до 15,4 % от общего содержания связанных аминокислот). Именно лейцин обладает особо выраженной способностью стимулировать биосинтез белка, клеточный метаболизм и рост клетки [8]. После проведения фракционирования белков по растворимости выявлено, что для половозрелого сига (5+) оз. Ловозеро характерно высокое содержание солерастворимой фракции в отличие от сига этого же возраста оз. Умбозеро (табл. 2). Повышение содержания лейцина в белке мышечной ткани сига оз. Ловозеро можно объяснить увеличением концентрации солерастворимой миофибриллярной фракции, основным белком которой является миозин, в большом количестве содержащий данную аминокислоту.

Таблица 2. Содержание белковых фракций в мышечной ткани сига обыкновенного Coregonus lavaretus L., % к общей сумме белков

Table 2. The content of protein fractions in the muscle tissue of Coregonus lavaretus L., % of total protein

|

Мышечная ткань |

Белковые фракции, % |

||

|

Водорастворимая |

Солерастворимая |

Щелочерастворимая |

|

|

3+ Ловозеро |

32,4 ± 3,6 |

55,3 ± 3,2 |

12,3 ± 1,3 |

|

5+ Ловозеро |

26,0 ± 2,8 |

64,2 ± 3,8 |

9,8 ± 1,4 |

|

3+ Умбозеро |

33,4 ± 3,3 |

53,7 ± 5,2 |

12,9 ± 1,2 |

|

5+ Умбозеро |

38,2 ± 3,7 |

46,9 ± 4,3 |

14,9 ± 1,3 |

Содержание таких незаменимых для рыб аминокислот, как валин и изолейцин, существенно ниже у сига оз. Умбозеро по сравнению с сигом оз. Ловозеро.

Снижение содержания изолейцина приводит к замедлению процессов роста и развития. При недостаточном поступлении валина отмечаются расстройства координации движений. Недостаточное содержание валина и изолейцина способствует изменению осморегуляции у рыб [8]. Можно предположить, что недостаток этих незаменимых аминокислот приведет к нарушению метаболизма у исследуемых рыб оз. Умбозеро.

Потребность рыб в любой из незаменимых аминокислот зависит от уровня других аминокислот в рационе. Недостаток аминокислот приводит к увеличению затрат корма на единицу прироста. При недостатке незаменимых аминокислот вступает в силу "закон минимума", согласно которому дефицит лишь одной незаменимой аминокислоты ограничивает эффективность использования всего рациона, что приводит к снижению роста, повышенному жирообразованию, и в конечном итоге увеличиваются затраты белка на единицу прироста рыб.

Результаты исследований мышечной ткани сига обыкновенного на содержание свободных аминокислот представлены в табл. 3.

Таблица 3. Свободные аминокислоты мышечной ткани сига обыкновенного Coregonus lavaretus L., % к общей сумме аминокислот

Table 3. Free aminoacids of the muscle tissue of Coregonus lavaretus L., % of total aminoacids

|

Аминокислота |

Содержание свободных аминокислот |

|||

|

3+ Ловозеро |

5+ Ловозеро |

3+ Умбозеро |

5+ Умбозеро |

|

|

Аспарагиновая кислота |

7,1 ± 0,2 |

7,8 ± 0,2 |

9,3 ± 0,3 |

7,8 ± 0,2 |

|

Глутаминовая кислота |

8,1 ± 0,2 |

8,6 ± 0,2 |

7,5 ± 0,2 |

6,9 ± 0,2 |

|

Серин |

3,3 ± 0,1 |

8,1 ± 0,2 |

5,4 ± 0,1 |

7,4 ± 0,2 |

|

Глицин |

7,9 ± 0,2 |

12,1 ± 0,3 |

8,1 ± 0,2 |

11,3 ± 0,3 |

|

Гистидин |

10,3 ± 0,3 |

11,9 ± 0,3 |

6,5 ± 0,2 |

8,2 ± 0,2 |

|

Треонин |

6,5 ± 0,2 |

7,3 ± 0,2 |

6,1 ± 0,2 |

8,4 ± 0,2 |

|

Аргинин |

2,9 ± 0,1 |

2,0 ± 0,1 |

4,2 ± 0,1 |

3,1 ± 0,1 |

|

Аланин |

11,3 ± 0,3 |

14,6 ± 0,3 |

9,0 ± 0,3 |

12,7 ± 0,3 |

|

Таурин |

0,2 ± 0,1 |

0,3 ± 0,1 |

0,3 ± 0,1 |

0,5 ± 0,1 |

|

Тирозин |

8,9 ± 0,2 |

12,1 ± 0,3 |

12,6 ± 0,3 |

14,6 ± 0,3 |

|

Валин |

2,1 ± 0,1 |

0,9 ± 0,1 |

3,2 ± 0,1 |

1,4 ± 0,1 |

|

Метионин |

3,7 ± 0,1 |

2,3 ± 0,1 |

6,2 ± 0,2 |

3,1 ± 0,1 |

|

Изолейцин |

2,5 ± 0,1 |

0,9 ± 0,1 |

4,2 ± 0,1 |

2,5 ± 0,1 |

|

Фенилаланин |

2,9 ± 0,1 |

2,5 ± 0,1 |

3,8 ± 0,1 |

3,5 ± 0,1 |

|

Лейцин |

3,3 ± 0,2 |

1,6 ± 0,1 |

3,2 ± 0,2 |

2,1 ± 0,1 |

|

Лизин |

19,0 ± 0,4 |

7,0 ± 0,2 |

10,4 ± 0,4 |

6,5 ± 0,2 |

У сигов из исследуемых водоемов имеются отличия в содержании свободных аминокислот, что может быть связано с разной кормовой базой изучаемых объектов.

Умбозеро является глубоким и слабо прогреваемым озером, в нем встречаются только малотычинковые сиги (с числом жаберных тычинок от 16 до 30). В более теплом неглубоком водоеме (озеро Ловозеро) обитают как малотычинковые, так и многотычинковые сиги (с числом тычинок от 30 до 60). В связи с этим у сигов имеются различия в питании. Сиги с большим количеством жаберных тычинок обладают повышенной способностью к фильтрации планктона жаберным аппаратом и следовательно, в питании стараются избегать крупных форм бентоса и мелкой рыбы. Малотычинковые сиги предпочитают питаться бентосом [9–12].

Глубоководность, преобладание каменистых берегов, бедность растительности, низкая температура воды, минерализация и содержание биогенных элементов в оз. Умбозеро обусловили невысокие количественные показатели планктонных и бентосных сообществ. Данный водоем характеризуется как ультраолиготрофный. Зоопланктон отнесен к бедному в кормовом отношении коловраточно-копеподитному типу и представлен веслоногими ракообразными, ветвистоусыми рачками, коловратками и двухстворчатыми моллюсками. Средняя биомасса зоопланктона 0,3–0,5 мг/л. Бентос представлен 33 таксонами. Средняя биомасса бентофауны – 0,85 г/м 2 , не менее 50 % приходится на хирономид [13].

В отличие от Умбозера Ловозеро – это олиготрофный водоем. В зоопланктоне оз. Ловозеро доминируют коловратки и ветвистоусые рачки; его средняя биомасса составляет 0,8 мг/л. Для Ловозера характерно сравнительно большое разнообразие беспозвоночных организмов. Широко представлены личинки ручейников, моллюски. По численности, биомассе и видовому составу в бентосе доминируют личинки хирономид. Средняя биомасса бентоса – 2,10 г/м 2 , максимальный показатель – 12,36 г/м 2 [13].

Анализ результатов показал, что из свободных аминокислот мышечной ткани сига обыкновенного из озер Умбозеро и Ловозеро превалируют лизин, аланин, гистидин, тирозин и глицин.

Обнаружены различия в количественном отношении содержания свободных аминокислот в изучаемых объектах. Свободные аминокислоты мышечной ткани рыб пластичны и претерпевают изменения в период полового созревания [8].

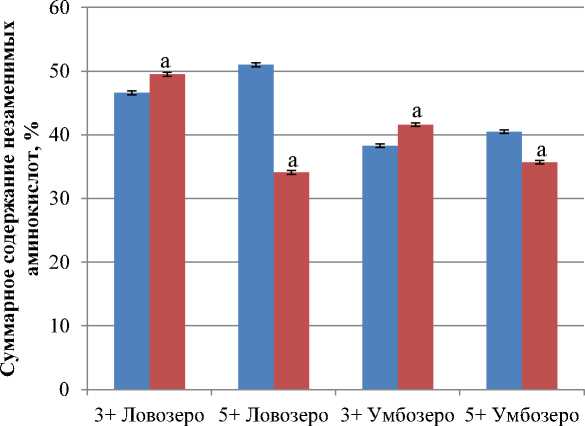

Отношение основных аминокислот к кислым в мышечной ткани сига оз. Умбозеро меньше (для четырехлеток – 1,3, для шестилеток – 1,2), чем у сига оз. Ловозеро (2,1 и 1,3 соответственно) (рис. 2). Такие различия можно объяснить разным характером питания рыбы.

Повышение интенсивности синтеза белка в мышцах сопровождается значительным уменьшением количества свободных аминокислот. Выявлено, что с возрастом суммарное содержание незаменимых свободных аминокислот от общего пула свободных аминокислот заметно снижается у сига оз. Ловозеро: у четырехлеток и шестилеток данного водоема оно составляет 49,5 и 34,1 % соответственно; у сигов оз. Умбозеро – 41,6 и 35,7 % (рис. 1). При половом созревании сига происходит уменьшение общего пула незаменимых свободных аминокислот за счет лизина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, валина и аргинина, особенно снижается количество лизина. Именно эта аминокислота активно участвует в обмене веществ. При развитии организма лизин интенсивно расходуется на увеличение массы тела. У взрослых рыб, в отличие от растущих, потребность в этой аминокислоте значительно снижена.

■ кислые АК

■ основные АК

Рис. 2. Содержание кислых и основных аминокислот в мышечной ткани сига обыкновенного Coregonus lavaretus L., % к общей сумме аминокислот;

к – достоверность различий по сравнению с кислыми аминокислотами, p ≤ 0,05

Fig. 2. The сontent of acidic and alkaline aminoacids in the muscle tissue of Coregonus lavaretus L., % of total aminoacids; к – reliability of differences compared to acidic aminoacids, p ≤ 0,05

Заключение

-

1. Белки мышечной ткани сига оз. Умбозеро в отличие от сига оз. Ловозеро отличаются пониженным содержанием незаменимых для рыб аминокислот изолейцина и валина. Вероятно, недостаток этих незаменимых аминокислот приведет к нарушению метаболизма у исследуемых рыб оз. Умбозеро. Значительно повышается содержание незаменимой аминокислоты лейцина в мышечной ткани сига оз. Ловозеро, что можно объяснить увеличением концентрации солерастворимой миофибриллярной фракции.

-

2. Отношение свободных основных аминокислот к кислым в мышечной ткани сига оз. Умбозеро меньше, чем у сига оз. Ловозеро, что, возможно, объясняется разным характером питания рыбы. При половом созревании сига происходит уменьшение общего пула незаменимых свободных аминокислот, особенно это заметно у сига оз. Ловозеро. Снижение количества свободных аминокислот сопровождается повышением интенсивности синтеза белка в мышцах в связи с ростом рыбы.

Список литературы Аминокислотный состав мышечной ткани сига обыкновенного Coregonus lavaretus L. Кольского полуострова

- Хочачка П., Сомеро Д. Биохимическая адаптация. М.: Мир, 1988. 568 с.

- Мишанина (Похольченко) Л. А. Тканевые белки и липиды у дикой и заводской молоди атлантического лосося Salmo salar L. Кольского полуострова: дис. … канд. биол. наук. Петрозаводск, 2011. 120 с.

- Гнедов А. А., Кайзер А. А. Качественные показатели сига сибирского (Coregonus lavaretus pidschian gmelin) низовий бассейна реки Енисей//Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2009. № 9 (36).- С. 162-166.

- Двинин Ю. Ф., Двинин М. Ю. Химический состав и биохимические свойства тканей и органов некоторых пресноводных рыб Мурманской области/Гос. ком. Рос. Федерации по рыболовству. Поляр. науч.-исслед. ин-т морского рыб. хоз-ва (ПИНРО). Мурманск: ПИНРО, 2002. 44 с.

- Абрамов А. Ф., Слепцова Т. В., Ефимова А. А. Пищевая и биологическая ценность чира Coregonus nasus (Pallas) индигирской популяции в Республике Саха (Якутия)//Наука и образование. 2016. № 1. C. 91-95.

- Brent L., Frederick W. A method for quantitative amino acid analysis using precolumn o-Phthalaldehyde derivatization and high performance liquid chromatography//Journal of Chromatographic Science. 1991. V. 19 (5). P. 259-265.

- Антипова Л. В., Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и мясных продуктов. М.: Колос, 2001. C. 69-71.

- Джабаров М. И. Аминокислотный состав тканей различных видов рыб в онтогенезе и при изменении экологических условий. М.: ВНИРО, 2006. 213 с.

- Решетников Ю. С. Экология и систематика сиговых рыб. М.: Наука, 1980. 300 с.

- Решетников Ю. С. Современные проблемы изучения сиговых рыб//Вопросы ихтиологии. 1995. Т. 35, № 2. С. 156-174.

- Решетников Ю. С., Лукин А. А. Сиговые рыбы//Биоресурсы Онежского озера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. С. 121-137.

- Журавлев В. Б., Ломакин С. Л., Решетников Ю. С. Морфоэкологическая характеристика обыкновенного сига Coregonus lavaretus (L.) озера Сорулукель в Республике Алтай//Экология. 2014. № 5. С. 376-384.

- Ежегодник состояния экосистем поверхностных вод России (по гидробиологическим показателям) за 2014 год/под науч. ред. В. М. Хромова. М.: Институт глобального климата и экологии Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и РАН, 2015. 168 с.