Амурский сазан (Cyprinus carpio haemotopterus) в бассейнах рек Тунгуска и Забеловка

Автор: Бурик В.Н.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья содержит результаты ихтиологических исследований в бассейнах притоков р. Амур. Центральное место уделяется биологическим особенностям популяции амурского сазана Cyprinus carpio в бассейнах рек Тунгуска и Забеловка. В статье также представлены статистические данные за 2000-2008 гг. Сведения являются новыми для ихтиологических исследований данной территории.

Амурский сазан, питание, распространение, р. амур

Короткий адрес: https://sciup.org/14328731

IDR: 14328731 | УДК: 59:597(571.621)

Текст научной статьи Амурский сазан (Cyprinus carpio haemotopterus) в бассейнах рек Тунгуска и Забеловка

Актуальной задачей научных исследований является изучение биоразнообразия и зоогеографии внутренних водоёмов Дальнего Востока, в том числе Еврейской автономной области (ЕАО), распространения важных для промысла видов рыб в различных речных и озёрных биотопах. Наибольшим разнообразием пресноводной ихтиофауны (более 120 видов) в регионе отличается бассейн р. Амур. В Амуре и его притоках обитают значимые для рыболовства популяции промысловых рыб. В зависимости от экологических условий на участках амурского бассейна состав ихтиофауны различается как качественно, так и по обилию рыб промысловых видов [10].

Одним из наиболее популярных промысловых видов бассейна р. Амур, нуждающихся в изучении распространения и состояния популяции, является амурский сазан Cuprinus carpio haemotopterus (Temminck et Schlegel, 1846, англ.: Amur wild carp), представитель отряда Cypriniformes Карпообразные , семейства Cyprinidae Карповые . Амурский сазан может достигать массы 16 кг, длины – свыше 80 см, становится половозрелым на 5– 6-м году жизни. Сазан нагуливается и нерестится в озёрах, заливах, протоках и на разливах, зимует в русле Амура и в крупных притоках. Питание смешанное, по преимуществу – бентосное [6, 9]. Он широко распространён в бассейнах Средиземного, Чёрного, Азовского и Каспийского морей, в водоёмах Средней Азии и азиатского тихоокеанского побережья (от р. Амур и южнее). Дикий амурский сазан выделен в отдельный подвид (Temminck et Schlegel, 1846). Вид является достаточно обычным в равнинной части амурского бассейна, к которой относится район проводимых нами исследований. На среднем Амуре, в пределах ЕАО, в ходе промысла с 1995 г. вылавливалось не более 3 т сазана ежегодно [4].

Цель наших исследований – изучение состава ихтиофауны заказника «Забеловский», фенологические наблюдения за периодическими изменениями её состояния, изучение популяций хозяйственно ценных и редких рыб [2]. Ихтиологическая изученность данного участка амурского бассейна является недостаточной, инвентаризация ихтиофауны р. Урми и её притоков, насколько нам известно, не проводилась. В связи с этим в задачи исследования входило также выявление распространения сазана вверх по течению рек – притоков Тунгуски и Урми.

Особенности сбора данных и анализа, материал и методы исследования

Методы работы – полевые маршрутные и стационарные исследования, ихтиологические контрольные ловы, непосредственное наблюдение в природе, биометрические измерения, изучение и использование литературных данных, ведомственных материалов. Производилась статистическая и компьютерная обработки, анализ материалов.

В заказнике «Забеловский» исследования проходили в биотопах низовий равнинных рек, проток, приустьевых озёр. С 2000 по 2008 гг. наблюдения за ихтиофауной заказника велись на западном и приустьевом восточном участках амурской протоки Крестовая, в оз. Забеловское, в протоке Чёртова (р. Забеловка), а также на западной границе заказника (среднее течение р. Забеловка). Дополнительно в данных водоёмах велся замер уровня воды.

Также с 2001 по 2008 гг. ихтиологические наблюдения проводились в разное время в бассейне р. Тунгуска в пойме р. Урми и её притоков Ин, Глинянка, в протоке Ольгохта, оз. Хаты-Талга. Контрольные ловы в оз. Хаты-Талга проводились летом 2008 г.

За период наблюдений были проведены серии контрольных ловов. Ловы производились ставными сетями длиной 20–100 м с ячеёй 20, 30, 40, 45, 50, 60 мм на участках водотоков и водоёмов, различающихся скоростью и направлением течения, глубиной, прибрежной и водной растительностью, донными грунтами и другими экологическими факторами. Экспозиция выставления сетей от 4 до 24 часов. Дополнительно в течение периода наблюдений 2001–2008 гг. применялись крючковые орудия лова, производилось взятие проб ихтиопланктона и ихти-обентоса подъёмником и марлевой рамкой с жестким каркасом.

Характеристика района исследований

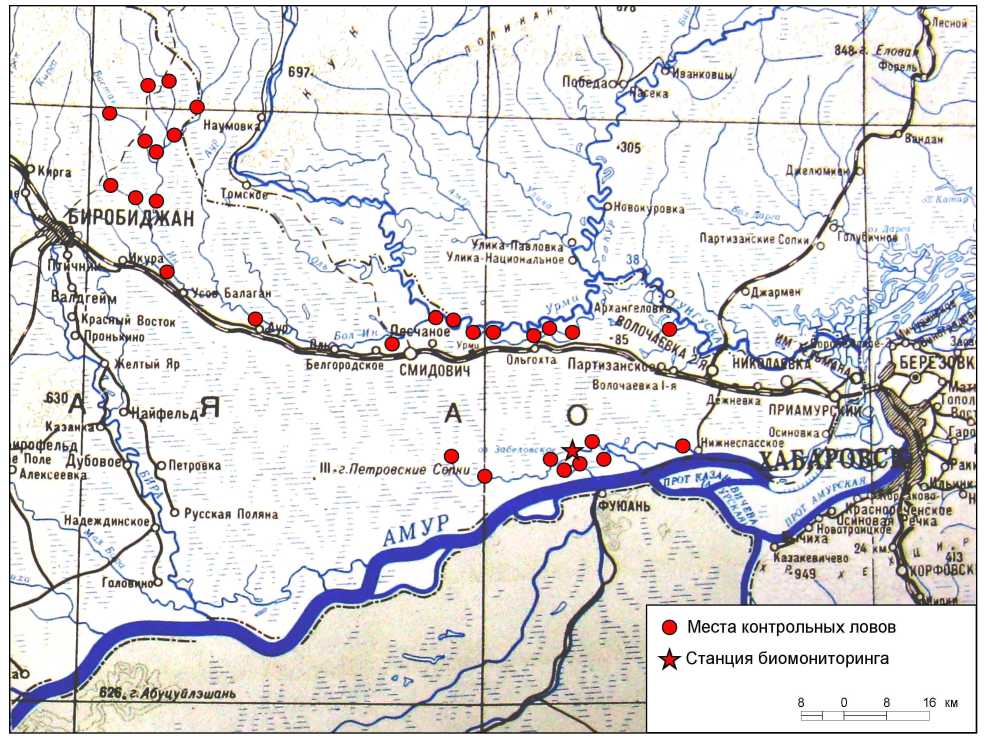

В рамках изучения ихтиологического разнообразия среднего течения р. Амур (в пределах ЕАО) исследования проводились на низменных и возвышенных участках Среднеамурской низменности, в бассейнах рек Забелов-ка и Тунгуска (рис.).

Р. Забеловка является левым притоком р. Амур. Истоком служат озёра в урочище Падь Большая. На всём протяжении (около 30 км) р. Забеловка имеет равнинный характер течения, скорость в большую воду – 0,1– 0,2 м/с. В бассейне Забеловки с 1999 г. существует заказник «Забеловский», где проводятся ежегодные наблюдения за ихтиофауной [3]. На территории заказника расположена система рек, озёр и проток, соединяющихся с основным руслом Амура. Наиболее крупный внутренний водоём заказника – оз. Забеловское, мелководное приустьевое озеро р. Забеловка, левого притока Амура, зарастающий слабопроточный водоём с илистыми донными грунтами и значительными колебаниями уровня воды. Средняя площадь зеркала – 4,28 км2 [2]. Водоёмы заказника являются постоянным местом нагула и нереста имеющих хозяйственное значение видов амурских рыб. В оз. Забеловское и прилежащих водоёмах широко представлено семейство Карповых – Cyprinidae. Сазан как представитель данного семейства является одним из массовых промысловых видов в озере и во всей водной системе р. Забеловка. На территории заказника вид представляет собой удобный объект для исследования.

Р. Тунгуска – крупный левый приток Амура, один из двух составляющих истоков р. Урми. Урми является многоводной таёжной рекой полугорного типа, средняя скорость течения 0,7–1,0 м/сек, температура воды летом не выше 18°C. Глубина по фарватеру от 3 до 8 м. Общая длина реки 458 км, площадь бассейна составляет 15 тыс. км2 [8]. Её бассейн занимает северо-восточную часть территории ЕАО. Основная масса рыб бассейна Урми в тёплый период поднимается на нерест и нагул в систему придаточных водоёмов, осенью идёт обратная миграция рыб, сбивание в более крупные стаи для зимовки в зимовальных ямах русла Амура, низовьев Урми и Тунгуски. Состав ихтиофауны р. Урми и её притоков существенно меняется в зависимости удалённости от устья, а также характера течения [3].

Придаточными водоёмами среднего и нижнего течения реки Урми являются старичные заливы и протоки с

Рис. Места контрольных ловов в районе исследований

Таблица 1

Биометрические показатели сазана водоёмов заказника «Забеловский»

|

Год |

Длина АД, см |

Вес, г |

Соотн. полов, Ж : М |

Соотн. взр. и ювен. |

Кол-во рыб |

||||

|

пределы колебаний |

преобл. группа |

средний размер |

пределы колебаний |

преобл. группа |

средний вес |

||||

|

2000 |

23,0–50,0 |

23–25 |

36,28 |

400–2380 |

500–1000 |

720,6 |

1 : 1,5 |

1,4 : 1 |

17 |

|

2001 |

25,3–69,5 |

30–32 |

33,00 |

350–6400 |

500–1000 |

1179,5 |

1 : 2 |

1,5 : 1 |

44 |

|

2002 |

29,5–54,5 |

30–35 |

37,85 |

500–3000 |

700–900 |

1240,1 |

1 : 2,8 |

1 : 0 |

15 |

|

2004 |

37,5–61,0 |

40–45 |

42,75 |

1050–4500 |

1050–1500 |

1500,0 |

4 : 1 |

1 : 0 |

6 |

|

2005 |

21,0–37,5 |

22–24 |

23,43 |

200–1100 |

300–400 |

333,3 |

j* |

1 : 5 |

6 |

|

2008 |

14,0–26,3 |

14–20 |

18,70 |

50–450 |

50–100 |

197,0 |

j |

j |

5 |

|

2000– 2008 |

14,0–70,0 |

30–32 |

33,68 |

50–6400 |

500–1000 |

1045,0 |

23 : 37 |

60 : 40 |

100 |

Ideia^aiea: j* - paaiecuiua (lanciaiadacaa) miae медленным течением (зал. Никифоровский, пр. Ольгох-та и др.). Глубина этих водоёмов до 3 м, вода в тёплый период прогревается до 25°C и выше, что способствует обильному развитию водной растительности и созданию условий для нереста и нагула значительного числа видов рыб. Среднее и нижнее течение р. Ин, крупного притока Урми, характеризует то, что данный участок акватории играет роль миграционного пути рыб, идущих на нерест и нагул. Невысокая скорость течения р. Ин обеспечивает возможность миграции сазана в реку Глинянка – равнинный приток четвёртого порядка р. Тунгуски [3].

Оз. Хаты-Талга – наиболее крупное старичное озеро поймы Тунгуски, имеет постоянную связь с рекой через узкую протоку. Является местом массового нереста и нагула амурских рыб, в частности сазана.

Результаты исследования

В ходе полевых исследований 2001–2008 гг. амурский сазан был отмечен нами как в слабопроточных, так и в стоячих пойменных водоёмах, в водных системах рек За-беловка и Тунгуска: оз. Забеловское, оз. Лиман, пр. Крестовая, пр. Чертовая; рр. Урми, Ин, Глинянка, пр. Ольгох-та, оз. Хаты-Талга.

В водную систему р. Забеловка сазан заходит на нерест и нагул повсеместно, проникая в многоводные годы (2001–2004 гг.) в старицы, пойменные озёра, вплоть до истока реки. В данные водоёмы сазан заходит на нерест и нагул из Амура в последних числах апреля – первой декаде мая. Половозрелые особи покидают озеро в основном до середины сентября, молодь – до конца октября.

В табл. 1 представлены результаты анализа биометрических данных выборки сазана из водоёмов: оз. Забе-ловское, р. Забеловка, пр. Крестовая, пр. Чертовая в период с 2000 по 2008 гг. (данные за 2000 г. предоставлены Управлением россельхознадзора по ЕАО).

Как видно из приведённых выше данных, популяция сазана гетерогенна по половому и размерному (соответственно и возрастному) составу. Однако количество половозрелых особей весом свыше 1500 г, т.е. наиболее пло- довитых производителей, здесь невысоко. Основную наиболее многочисленную группу составляет «подрост» от 500 до 1000 г, приходящий в озеро на нагул или на первичный нерест. В 2005–2006 гг. сазан в заказнике в целом стал отмечаться реже, в наших контрольных ловах присутствовали в основном мелкие ювенильные особи. По соотношению полов в более репрезентативных выборках 2000– 2002 гг. заметно преобладание самцов. По нашим данным, популяция сазана в заказнике сокращается количественно, также имеет место тенденция к измельчанию, сокращению числа репродуктивных особей. Это может быть связано с переловом, негативной экологической ситуацией на местах зимовок в русле Амура, нестабильностью популяции сазана в амурском бассейне. Согласно нашим наблюдениям, во внутренних водоёмах заказника «Забеловский» сазан на зимовку не остаётся.

В сетных контрольных ловах ставными сетями с ячеёй от 20 до 60 мм доля особей амурского сазана составляла от 3,2 до 38,8%, что может быть связано с неравномерным заходом сазана в водную систему р. Забеловка в маловодные и многоводные годы (табл. 2). Наиболее высокое процентное содержание сазана отмечается в ловах 2001–2002 гг.

Значимым фактором, влияющим на численность сазана в водоёмах системы р. Забеловка, может являться пищевая конкуренция по спектру и способу питания. Сазан наиболее сходен по типу и объектам питания с пёстрый конём и серебряным карасём [6, 9, 11]. Значительную долю в рационе сазана занимают бентосные беспозвоночные, в частности личинки Chironomidae [6]. При недостатке залитых прибрежных участков сазан с питания высшими растениями переходит исключительно на бентосное питание, в этом случае основным кормовым объектом служат беспозвоночные [6]. В маловодное лето 2003 г. в озере Забеловское сазан был многочислен как на прибрежных участках с высшими растениями и высоким видовым разнообразием ихтиофауны, так и на открытых участках средней части озера с обильным

Таблица 2

Доля особей сазана в сетных контрольных ловах 2000–2008 гг.

|

Годы |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

Доля в улове |

15,5 % |

38,8 % |

36,1 % |

8,7 % |

12,7 % |

3,2 % |

6,2 % |

15,3 % |

12 ,0% |

Таблица 3

Биометричесие показатели сазана амурского (Cuprinus carpio haemotopterus) (пойма р. Тунгуска, 2008 г.)

В ходе исследований удалось выявить, что в бассейне р. Тунгуска сазан распространён в равнинных водоёмах, не исключая возможности его миграций через участки с достаточно высокой скоростью течения. Наиболее благоприятные условия для обитания сазана существуют непосредственно в пойме Тунгуски (оз. Хаты-Талга) (табл. 3), а также в пойме нижнего течения р. Урми.

В заливах Ольгохта и Никифоровский, в протоке Оль-гохта в схожих биотопах состав ихтиофауны приблизительно одинаков. Амурский сазан, являющийся обычным для пойменных равнинных биотопов, ежегодно заходит в данные водоёмы на нерест и нагул в конце апреля – начале мая. В нижнем течении р. Ин (от устья до залива в окрестностях п. Аур), в заливах и пойменных озёрах условия сходные, здесь амурский сазан также обычен.

Для среднего течения р. Ин (район ст. Усов Балаган) характерны виды, мигрирующие на участки с более медленным течением, – в р. Глинянка. В основном это карпообразные и сомообразные, а также реофильные холодноводные виды. Согласно опросам местного населения и инспекторов ГПЗ «Бастак», сазан обитает на данных речных участках, однако в ходе контрольных ловов выявлен не был. Скорее всего, здесь он малочислен, либо появляется эпизодически.

Средние биометрические показатели амурского сазана бассейнов рр. Забеловка и Тунгуска сходны с показателями сазана из других водоёмов среднего Амура (рр. Добрая, Малая Бира и др.), что может указывать на единство популяции и непрерывный процесс миграции рыб сопредельных участков амурского бассейна (табл. 4).

Заключение

Таким образом, в ходе исследований 2001–2008 гг., а также по ведомственным материалам 2000 г. удалось выявить распространение амурского сазана ( Cuprinus carpio haemotopterus (Temminck et Schlegel) в бассейнах левых амурских притоков – рр. Забеловка и Тунгуска, уточнить привязанность популяции к определённым кормовым и нерестовым водоёмам.

Сазан амурский является одним из основных промысловых видов, приходящих на нерест и нагул в водную систему р. Забеловка, обычен для пойменных водоёмов данной системы. В многоводные годы в р. Забеловка и сопредельных водоёмах (оз. Забеловское, оз. Лиман, протоки Крестовая, Чертовая и др.) распространён повсеместно, в маловодные годы распространение ограничено непересыхающими протоками, озёрами Лиман и Забе-ловское. Состояние популяции сазана бассейна реки За-беловка вызывает опасение в связи с интенсивным выловом крупных особей, а также обмелением его значительной части с 2005 по 2009 гг.

Таблица 4

|

Длина АД, см |

Вес, г |

Соотн. полов, Ж : М |

Соотн. взр. и ювен. |

Кол-во рыб |

||||

|

пределы колебаний |

преобл. группа |

средний размер |

пределы колебаний |

преобл. группа |

сред. вес |

|||

|

Водоёмы заказника «Забеловский», 2000–2008 гг. |

||||||||

|

14,0–70,0 |

30–32 1 |

33,68 |

50–6400 |

500–1000 |

1045 |

23 : 37 |

60 : 40 |

100 |

|

Водоёмы поймы р. Амур, |

от устья р. Добрая до пр. Крестовая, 2000 г. |

|||||||

|

22,0–50,0 |

28–30 \ |

32,20 |

240–2380 |

400–600 |

816 |

9 : 14 |

23 : 22 |

52 |

|

Водоёмы поймы р. Амур, от устья р. Добрая до пр. Крестовая, 2001 г. |

||||||||

|

25,5–64,0 |

36–38 \ |

41,62 1 |

370–4050 |

700–900 |

1386 |

13 : 10 |

23 : 3 |

26 |

|

р |

. Малая Бира, 2001 г. |

|||||||

|

23,5–41,5 |

26–28 \ |

29,24 |

40–1510 |

400–600 |

632 |

2 : 5 1 |

7 : 19 |

26 |

|

р. Тунгуска, (оз. Хаты-Талга) 2008 г. |

||||||||

|

21,0–54,5 |

20–25 |

31,70 |

210–3500 |

200– 400 |

934 |

0 : 5 1 |

4 : 6 |

12 |

Биометрические показатели сазана из бассейна среднего Амура

В более обширном бассейне р. Тунгуска сазан амурский распространён в водоёмах с равнинным характером течения (нижнее течение рр. Тунгуска, Урми, Ин, Глинянка), а также в водоёмах поймы рр. Тунгуска, Урми, Большой Ин, Ин. Может встречаться в пойменных водоёмах, имеющих глубину, недоступную для промерзания (глубже 2 м), и периодически соединяющихся с руслом реки. Наиболее благоприятный для нереста и нагула сазана исследованный в бассейне Тунгуски водоём – оз. Хаты-Талга, непосредственно соединяющееся с руслом р. Тунгуска.

Состояние популяции сазана среднего Амура нуждается в более подробных исследованиях, в первую очередь исследовании питания и особенностей нереста.

Список литературы Амурский сазан (Cyprinus carpio haemotopterus) в бассейнах рек Тунгуска и Забеловка

- Богуцкая Н.Г., Насека А.М. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод России с номенклатурными и таксономическими комментариями. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. 389 с.

- Бурик В.Н. Массовые виды промысловых карповых заказника «Забеловский»//Региональные проблемы. № 8. 2007. С. 121-127.

- Бурик В.Н. Особенности распространения амурской ихтиофауны в бассейне реки Урми//Современное состояние водных биоресурсов: мат-лы науч. конф., посвящ. 70-летию С.М. Коновалова. Владивосток, 25-27 марта 2008 г. Владивосток: ТИНРО-центр, 2008. С. 457-460.

- Бурик В.Н. Рыбные запасы ЕАО: проблемы и перспективы рыболовства и рыбоводства//Анализ современного состояния и перспективы развития регионов Дальнего Востока: мат-лы регион. школы-семинара молодых учёных, аспирантов и студентов. Биробиджан, 1-4 декабря 2003 г. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН -БГПИ, 2003. С. 17-20.

- Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. М.: Просвещение, 1977. 238 с.

- Константинов А.С. О питании сазана некоторых водоёмов бассейна Амура//Труды амурской ихтиологической экспедиции 1945-1949 гг. М.: Изд-во МОИП, 1952. Т. 3. С. 396-402.

- Крыжановский С.Г., Смирнов А.И., Соин С.Г. Материалы по развитию рыб р. Амура//Труды амурской ихтиологической экспедиции 1945-1949 гг. М.: Изд-во МОИП, 1951. Т. 2. С. 5-222.

- Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. Ч. 1. Круглоротые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. М.: Просвещение, 1974. 190 с.

- Лишев М.Н. Питание и пищевые отношения хищных рыб бассейна Амура//Труды амурской ихтиологической экспедиции 1945-1949 гг., М.: Изд-во МОИП, 1950. Т. 1. С. 19-146.

- Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 551 с.

- Пикулева В.А. Питание пёстрого коня и коня-губаря в бассейне Амура//Труды амурской ихтиологической экспедиции 1945 -1949 гг. М.: Изд-во МОИП, 1952. Т. 3. С. 419-434.

- Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищ. пром., 1966. 376 с.