Аналитический комплекс ГХ-МС на базе времяпролетного масс-спектрометра с источником ионов "Электронный удар"

Автор: Арсеньев А.Н., Алексеев Д.Н., Бельченко Г.В., Гаврик М.А., Зверева А.В., Зинин А.В., Краснов Николай Васильевич, Мяльдзин Ш.У., Монаков А.Г., Мурадымов М.З., Никитина С.Н., Присяч С.С., Помозов Т.В., Туртиа С.Б., Явор М.И.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Создание и совершенствование измерительных комплексов

Статья в выпуске: 4 т.23, 2013 года.

Бесплатный доступ

В рамках Федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2013 гг.)" разработан аналитический комплекс: (газовый хроматограф—масс-спектрометр) (ГХ-МС) на базе настольного времяпролетного масс-спектрометра с источником ионов "электронный удар" (ЭУ), предназначенный для обнаружения и идентификации токсических и опасных веществ. Аналитические параметры комплекса — чувствительность, разрешающая способность, скорости записи спектра — находятся на мировом уровне в своем классе приборов. При обработке полученных масс-спектров хроматографических компонентов смеси производится идентификация веществ с использованием общепринятой библиотеки масс-спектров электронного удара Национального института стандартов и технологий, (США) NIST.

Газовая хроматография, времяпролетный масс-спектрометр, источник ионов с электронным ударом, чувствительность, разрешающая способность, точность определения масс, база данных масс-спектров, масс-спектры электронного удара, национальный институт стандартов и технологий сша

Короткий адрес: https://sciup.org/14264899

IDR: 14264899 | УДК: 543.27.-8+543.07+543.51+543.544.33

Текст научной статьи Аналитический комплекс ГХ-МС на базе времяпролетного масс-спектрометра с источником ионов "Электронный удар"

Газовая хроматография—масс-спектрометрия (ГХ-МС) — метод качественного и количественного анализа широкого круга соединений, открывающий большие перспективы во многих областях, таких как токсикология, медицина, промышленность. ГХ-МС — комбинация двух мощных аналитических инструментов: газовой хроматографии (ГХ), обеспечивающей высокоэффективное разделение компонентов сложных смесей в газовой фазе, и масс-спектрометрии (МС), позволяющей идентифицировать как известные, так и неизвестные компоненты смеси. История развития этого метода и его применение рассмотрены в целом ряде книг и обзоров, например [1, 2].

Наиболее распространенным вариантом ГХ-МС является анализ с применением метода ионизации электронным ударом (ЭУ) [3]. После проведения анализа спектры, полученные при общепринятых условиях ионизации (с энергией электронного пучка в 70 эВ), сравниваются с библиотечными масс-спектрами, как правило, NIST [4] или Wiley [5].

В основе современных аналитических комплексов ГХ-МС лежат три типа масс-анализаторов: квадрупольные, магнитные и времяпролетные. Наиболее распространенными масс-анализаторами в комплексах ГХ-МС являются квадрупольные [6], обладающие скоростью сканирования до 10000– 15 000 масс/с в диапазоне сканируемых масс 30– 1500 Да, хорошей чувствительностью порядка 2– 5 пг (в пересчете сухого вещества на колонку), но имеющие невысокую разрешающую способность R = M (фактически в целочисленных массах), малую точность определения детектируемой массы иона (целочисленная) и дискриминацию по мере увеличения массы ионов. Квадрупольные масс-анализаторы вместе с тем малогабаритны, и для их работы не нужен высокий вакуум, а, следовательно, и минимальны средства вакуумной откачки. Все эти факторы вкупе с невысокой ценой делают их наиболее востребованными приборами для ГХ-МС-анализа.

Магнитные масс-анализаторы [7] имеют высокую разрешающую способность в несколько десятков тысяч; чувствительность, достигающую 1– 2 пг (в пересчете сухого вещества на колонку), но достаточно медленную скорость сканирования 0.1 с на декаду масс и обладают малой точностью определения массы в режиме сканирования иона ±0.1 Да. Кроме того, даже самые малогабаритные магнитные масс-анализаторы имеют напольное исполнение, что обусловлено особенностями магнитной системы, и довольно громоздкую вакуумную систему. Как и в случае квадрупольных ана- лизаторов, невысокая скорость сканирования серьезно ограничивает возможности высокоэффективных систем предварительного разделения — ГХ в режиме "он-лайн".

Наиболее перспективными, в настоящее время, являются времяпролетные масс-спектрометры (ВПМС, TOF), обладающие комбинацией уникальных свойств: разрешающая способность от нескольких тысяч до десятков тысяч [8]; чувствительность 1–2 пг; скорость сканирования до 500 спектров/с во всем массовом диапазоне (типичный массовый диапазон: 20–1000 Да); рекордная массовая точность до 0.1 ppm [9]; настольное исполнение. Развитие методов газовой хроматографии и появление двумерной газовой хроматографии (ГХ-ГХ, GC×GC) с крайне узкими хроматографическими пиками (до 100 мс) делает ВПМС единственным классом совместимых детекторов [10]. Вакуумная система прибора по составу сравнима с магнитными масс-спектрометрами, но более компактна из-за меньших размеров масс-анализатора.

На основании патентных материалов и литературных данных проанализирован современный технический уровень, тенденции развития парогазового хромато-масс-спектрометрического анализа. Общая ситуация в данной области аналитического приборостроения характеризуется созданием малогабаритных, компактных комплексов, обладающих высокой чувствительностью, большой разрешающей способностью, высокой точностью определения масс и большой скоростью сканирования.

РАСЧЕТ ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВРЕМЯПРОЛЕТНОГО МАСС-СПЕКТРОМЕТРА

В основу ВПМС положена схема известного времяпролетного масс-анализатора типа "рефлек-трон" с однократным отражением ионных пакетов от электростатического зеркала [11] и ортогональным ускорением ионов непрерывного пучка [12, 13]. Особенностью рассматриваемого ВПМС является ионно-оптический интерфейс источника, включающий в себя последовательность фокусирующих линз, промежутков дрейфа, апертур и дефлекторов, с возможностью компенсации механических неточностей изготовления и сборки. Главными функциями интерфейса являются формирование пучка заряженных частиц заданного фазового объема, а также формирование кроссовера ионного пучка с оптимальными для масс-анализатора пространственно-угловыми разбросами в промежутке между выталкивающим и заземленным электродами ортогонального ускорителя с энергией в 30 эВ. В реализованном ВПМС пространственная протяженность ионных пакетов в указан- ном направлении составляет 30 мм., а ускоряющее напряжение в масс-анализаторе 5 кВ. Для расчета разрешающей способности масс-анализатора определялось временнóе уширение пакета заряженных частиц с фиксированным значением отношения массы к заряду m/z (без учета уширений, связанных с рассеянием ионов на сеточных электродах и вносимых системой регистрации) в плоскости детектора, которое может быть представлено в виде суммы двух слагаемых

A T = A T1 + A T2.

где A T = m ( A v z ) 0 / zE — время разворота ионов в ортогональном ускорителе ("turn-around time"), обусловленное наличием разброса начальных скоростей заряженных частиц в направлении ускорения в момент действия выталкивающего импульса ( E — напряженность однородного поля ускорителя), а A T 2 — аберрационное уширение временного сигнала, обусловленное относительным энергетическим разбросом ионов δ в направлении выталкивания на выходе из ортогонального ускорителя. Для уменьшения уширения сигнала, связанного с временем разворота, в ВПМС используется ортогональный ускоритель с высокой напряженностью однородного выталкивающего поля E = 210 В/мм, а для компенсации временнóго искажения сигнала, вызванного энергоразбросом заряженных частиц, — двухкаскадное электростатическое ионное зеркало. Соответствующая настройка ионного зеркала позволяет осуществить в плоскости детектора условие независимости времени пролета от энергии во втором аберрационном порядке ( T|δ ) = = ( T|δδ ) = 0, а реализованное соотношение величин напряженностей полей E 1/ E 2 ≈ 2.2 позволяет поддерживать величину времяпролетной аберрации третьего порядка ( T|δδδ ) δ 3 на приемлемо низком уровне и избежать больших искажений распределения потенциала в окрестности сеточных электродов. Таким образом, разрешающая способность ВПМС может быть записана в виде

R » —----:—0------^.

2 (A T1 + |(Т 1555)А5 3|)

где T 0 — время пролета заряженных частиц с номинальной кинетической энергией, т. е. частиц, стартующих из середины зазора между выталкивающим и заземленным электродами ортогонального ускорителя.

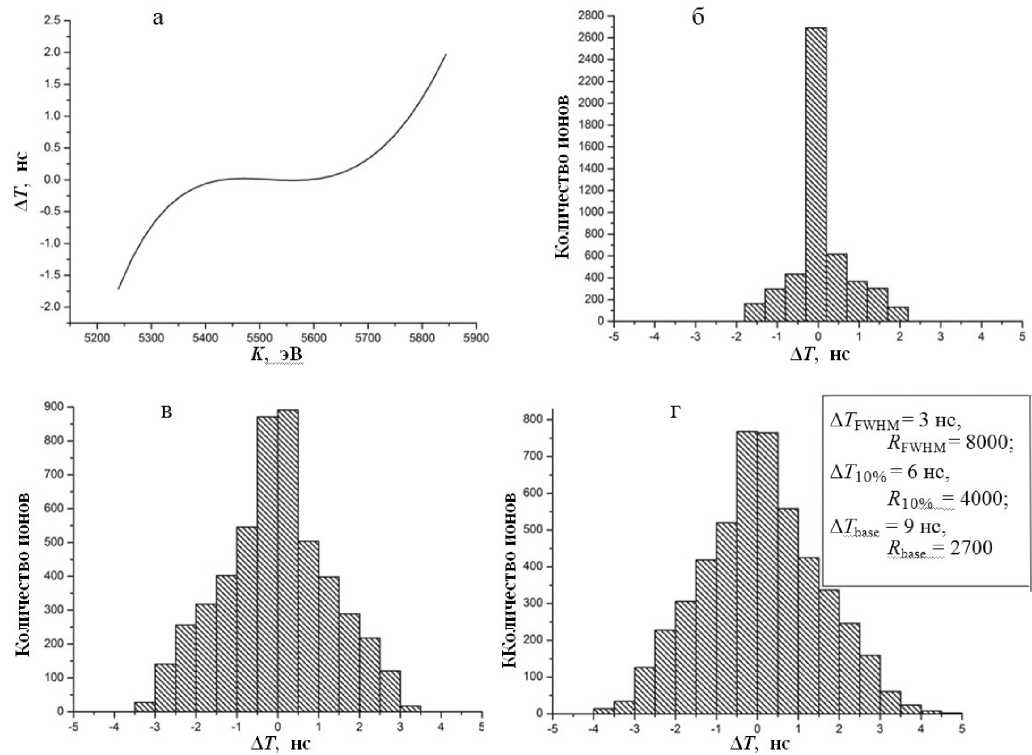

На рис. 1 приведены результаты расчетов дисперсионной характеристики масс-анализатора, формы временнóго сигнала в плоскости детектора и соответствующих значений разрешающей способности на различных уровнях интенсивности сигнала при диаметре непрерывного пучка заряженных частиц в ортогональном ускорителе

Рис. 1. Дисперсионная характеристика масс-анализатора (а) и временные уширения сигналов (б-г).

б, в — временные уширения, обусловленные энергоразбросом ионов и временем их разворота в ускорителе соответственно; г — временнóе уширение сигнала в плоскости детектора для ионов m / z = 1000 а.е.м. при параметрах: непрерывного пучка ионов в ускорителе T 0 = 46.9 мкс, d = 2.6 мм, Δ α =3º, Δ K = 550 эВ.

Номинальное значение кинетической энергии ионов в дрейфе составляет K 0 ≈ 5500 эВ

d = 2.6 мм и его угловом разбросе ∆a = 3°, а также временные уширения сигналов, обусловленные энергоразбросом ионов и временем разворота в ускорителе для ионов m/z = 1000 а.е.м. Из представленных результатов видно, что разрешающая способность масс-анализатора ограничивается главным образом временем разворота заряженных части в ортогональном ускорителе.

Поскольку рассматриваемый ВПМС с источником ионов с электронным ударом разрабатывался для комплекса ГХ-МС, в котором в качестве газа-носителя широко используется гелий, то в дрейфовом пространстве масс-анализатора размещен импульсный дефлектор, отклоняющий ионы гелия из тракта масс-анализатора и таким образом предотвращающий чрезмерную загрузку детектора.

КОНСТРУКЦИЯ И СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ВРЕМЯПРОЛЕТНОГО МАСС-СПЕКТРОМЕТРА

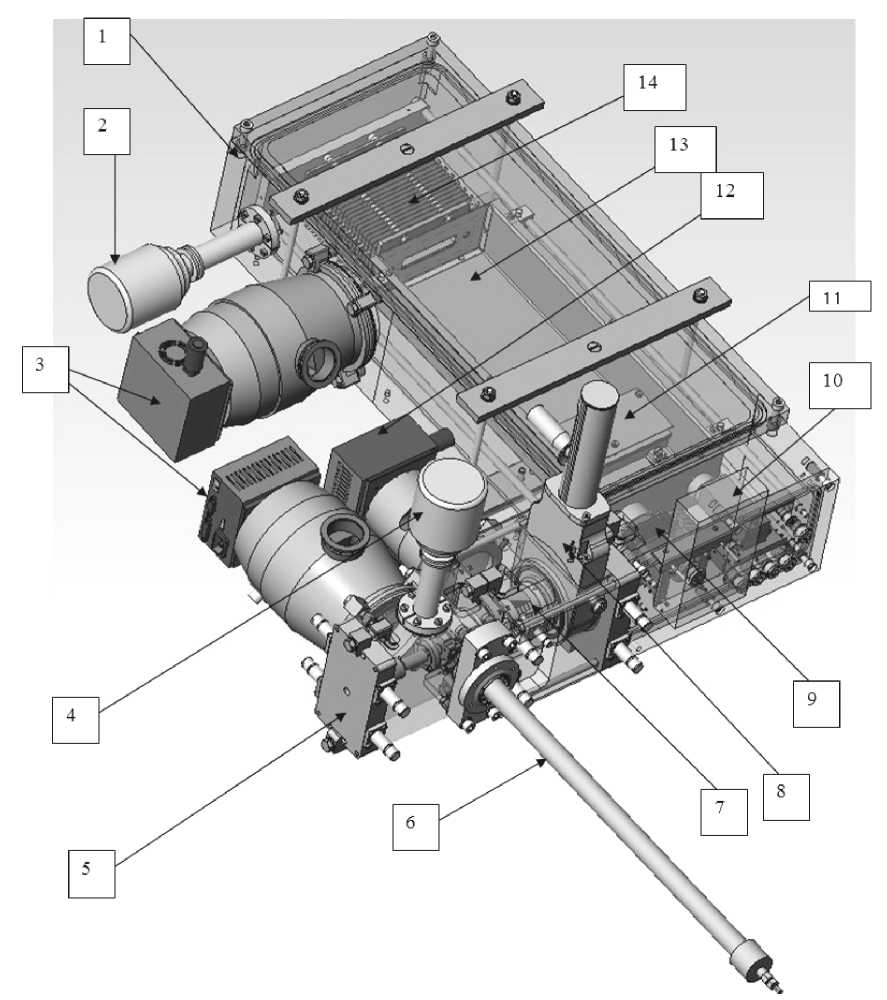

По результатам расчетов ионно-оптической схемы ВПМС с источником ионов ЭУ была разработана конструкция прибора, в которую также вошли: прогреваемый интерфейс ГХ, через который проходит хроматографическая колонка из термостата ГХ непосредственно в источник ионов с электронным ударом, и отсекающий клапан, который при проведении регламентных и ремонтных работ вакуумноплотно изолирует высоковакуумную часть МС (анализатор и детектор) от источника ионов и ионно-оптического интерфейса источника ионов. Трехмерная модель разработанного ВПМС МХ5313 с основными элементами

Рис. 2. Трехмерная модель времяпролетного масс-спектрометра МХ5313.

1 — высоковакуумная камера масс-анализатора; 2, 4 — датчики контроля высокого вакуума AIM-X-DN; 3 — высоковакуумные турбомолекулярные насосы TURBO V301 Varian c контроллером; 5 — источник ионов ЭУ с двумя катодами; 6 — интерфейс ГХ; 7 — ионнооптический интерфейс источника ионов; 8 — отсекающий клапан; 9 — импульсный ортогональный ускоритель; 10 — детектор (ВЭУ); 11 — импульсный дефлектор для отклонения ионов гелия; 12 — высоковакуумный турбомолекулярный насос TURBO-81 Varian c контроллером; 13 — дрейфовое пространство; 14 — ионное зеркало

представлена на рис. 2. Оптические элементы масс-анализатора размещены в вакуумной камере размером 260 на 710 мм, что является компромиссным решением между относительно небольшими габаритами времяпролетного прибора и умеренным уровнем достигаемой разрешающей способности.

Расположение импульсного дефлектора позволяет эффективно отделять ионы газа-носителя гелия из ионного пакета, приходящего на детек- тор, при этом практически не дискриминируя остальные ионы и не "перегружая" детектор ионным током.

Использование отсекающего клапана позволяет многократно сократить время выхода прибора на рабочий режим, т. к. в процессе технологического обслуживания источника ионов при закрытом клапане и снятом источнике ионов камера масс-анализатора остается под высоким вакуумом — 5 ∙10–7Торр.

Ионное зеркало выполнено из набора электродов в виде рамок, запитанных через резистивный делитель. В наборе рамок расположены электроды с сетками из проволоки диаметром 50 мкм с шагом 0.5 мм. Электроды — рамки и сетки — выполнены из немагнитной нержавеющей стали. В качестве детектора используется вторичный электронный умножитель ETP 14882 (SGE, Australia) с темновым током порядка 6 импульсов в минуту и длительностью регистрируемых импульсов от одиночных ионов порядка 2.1 нс.

Для обеспечения питания МС разработана и изготовлена схема электропитания, включающая в себя покупные электронные блоки и оригинальные, разработанные для этого прибора. Общее электропитание ВПМС осуществляется от блока силового питания Vega (TDK-Lambda Americas, США), вырабатывающего напряжения питания ±24 В, 15 А. Для обеспечения высоковольтного высокостабильного питания использованы блоки питания HP (Applied Kilovolts ltd, Великобритания) положительной и отрицательной полярностей, у которых при напряжении 2500 В шумовая дорожка составляет 40 мВ.

Комплект специальных разработанных блоков электроники включает в себя:

-

1) блок питания источника ионов с электронным ударом, обеспечивающий ток эмиссии электронов в пределах от 5 мкА до 5 мА с точностью не хуже 0.5 % со стабилизацией по току эмиссии и программным управлением;

-

2) высоковольтный импульсный генератор с амплитудой напряжения до 1000 В, длительностью импульсов 3–5 мкс и шириной передних и задних фронтов менее 20 нс;

-

3) предварительный широкополосный усилитель с полосой частот 400 МГц и тремя выходами с коэффициентами усиления 1, 10, 100;

-

4) блок контроля высокого вакуума с графическим индикатором, выполняющий функцию управления и контроля четырех вакуумных насосов и трех вакуумных датчиков различных типов для поддержания требуемых уровней давления в различных частях прибора; в блоке имеется возможность включения каждого насоса в определенный момент времени и отслеживания превышения величины заранее установленных порогов для

реализации различных алгоритмов защиты прибора при возникновении внештатных ситуаций, например при потере сетевого напряжения.

Нагрев интерфейса ГХ-МС и ионизационной камеры источника ионов осуществляется терморегуляторами управления и контроля температуры, имеющих два универсальных выхода для подключения датчиков температуры. Рабочая температура интерфейса и камеры — до 250 ºС, точность измерений — 0.4 ºС, время опроса одного входа — 0.8 с, коммутация нагрузки осуществляется с помощью электромагнитного реле.

Система регистрации ВПМС основана на применении высокоскоростной платы регистрации сигнала U1084А-002 (Agilent, США) и широкополосного предусилителя. Максимальная частота сэмплирования составляет 4 гигасэмпла в секунду и обеспечивает следующие характеристики системы регистрации:

– скорость сканирования до 500 спектров в секунду при диапазоне сканирования по массам 20– 1000 а.е.м.;

– скорость сканирования до 200 спектров в секунду при диапазоне сканирования по массам 20–5000 а.е.м.

Программное обеспечение (ПО) опытного образца аналитического комплекса ГХ-МС обеспечивает управление и контроль за работой устройств аналитической и электронной частей приборного комплекса, проводит регистрацию масс-спектров, поиск по названиям и химическим формулам веществ, хранящихся в базе данных NIST, просмотр масс-спектров веществ, поиск по запросу веществ, масс-спектры которых соответствуют зарегистрированным комплексом ГХ-МС в базе данных NIST.

Управление работой масс-спектрометра осуществляется комплексом ПО в составе: TOF Acquisor, TOF-control и Bus Builder. Программы эксплуатируются совместно, но имеют различное назначение.

Bus Builder — используется для настройки функциональных единиц прибора.

TOF Сontrol — предназначена для управления и контроля низковольтных и высоковольтных источников питания, состояния вакуумной системы, а также реализует процедуру настройки прибора.

TOF Acquisor — осуществляет контроль регистрации сигнала, представление на экране монитора регистрируемых масс-спектров, запись масс-спектров на внешние устройства памяти, управление масс-спектрометром (совместно с TOF Control).

В программную среду для просмотра и обработки зарегистрированных масс-спектров интегрирована библиотека целочисленной базы масс-спектров электронного удара NIST,

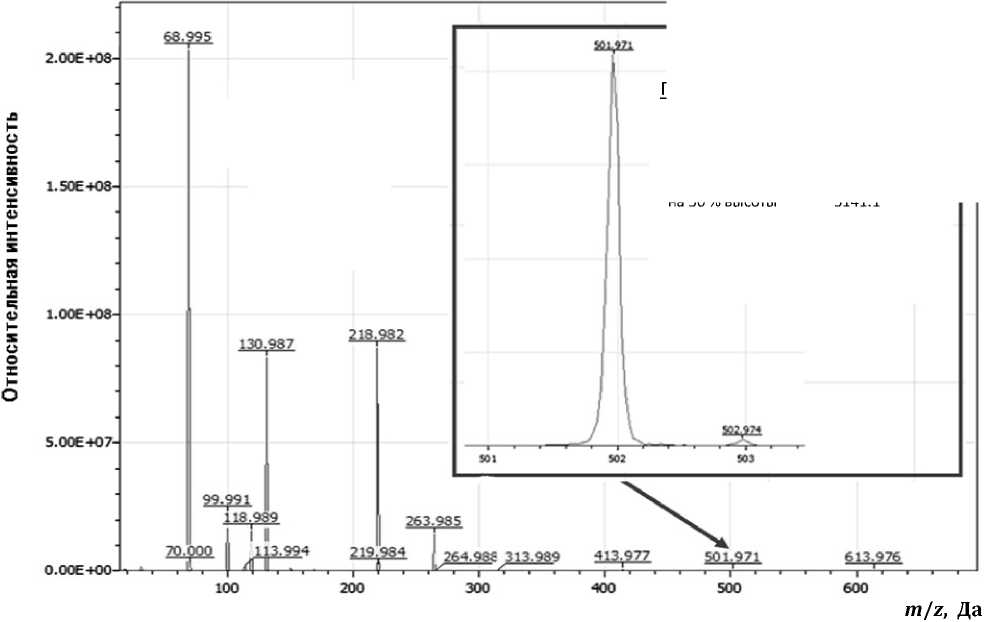

— 501.970581

Высота

— 416517

— 5141.1

Разрешающая способность на 50 % высоты

Параметры пика Центроид, Да

Рис. 3. Спектр выделенной массы 501.97 Да фрагмента масс-спектра тестового вещества PFTBA с разрешающей способностью 5141на высоте ионного пика 50 %

Теоретические и экспериментально полученные массы ионов спектра PFTBA

Комплекс ГХ-ВПМС испытывался в комплекте с газовым хроматографом "КРИСТАЛЛ 5000" с капиллярной колонкой HP-5MS (Agilent Technologies, 30 м × 0.250 мм × 0.25 мкм) c максимальной рабочей температурой 325 ºС.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ КОМПЛЕКСА ГХ-ВПМС

Разрешающая способность приборного комплекса показана на примере тестового вещества перфтортрибутиламина (PFTBA) для иона массой 501,97Да (рис. 3). Расчет разрешающей способности происходит автоматически по формуле: R =

= t / 2Δ t , где R — разрешающая способность, t — временнóе положение пика (время пролета ионов данной массы), Δ t — временнáя ширина пика на полувысоте (50 % интенсивности пика).

Точность определения массы анализируемых ионов продемонстрирована на примере масс-спектра фрагментов вещества PFTBA — сравнение экспериментальных и теоретических значений масс ионов, представленных в таблице. Из таблицы следует, что ошибка определения масс ионов приборным комплексом не превышает 1 мДа во всем регистрируемом массовом диапазоне.

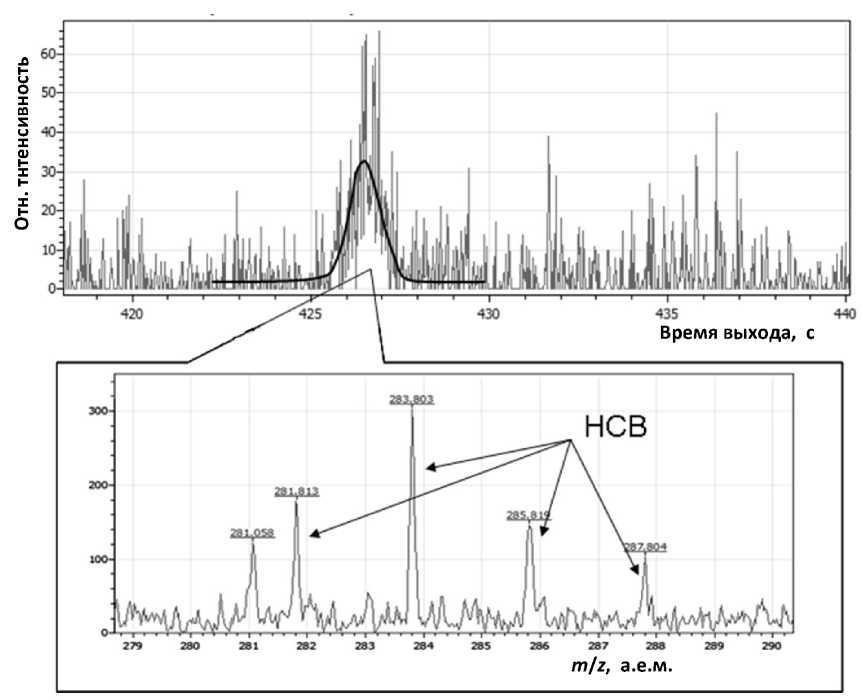

Экспериментальное определение чувствительности комплекса ГХ-ВПМС проводилось с использованием стандарта — раствора гексахлорбензола (HCB, Agilent #8500-5808). Использовались следующие параметры при проведении эксперимента: температура источника ионов 250 ºС, ток эмиссии 2.6–3.0 мА, температура интерфейса 250 ºС, поток гелия из газового хроматографа — 1 мл/мин. Режим работы термостата хроматографа "КРИСТАЛЛ 5000": стартовая температура 100 ºС;

пауза 30 с; скорость нарастания температуры 20 ºС/мин с выходом на 215 ºС. На время выхода растворителя из колонки (60 с) выключали ток накала катодов, с помощью автоинжектора вводили 1 мкл стандарта HCB с коэффициентом деления потока 1:50, соответствующий 2 пг сухого вещества, введенного в колонку. Одновременно с инжекцией в хроматограф включалась запись хроматограммы длительностью 500 с с включением катодов через 60 с после старта записи хроматограммы.

На рис. 4 (вверху) представлен фрагмент хроматограммы разделения тестового раствора HCB, полученный интегрированием площади пика масс-спектра массой 284 Да (Selected Ion Current, SIC), при инжекции в расчете 2 пг сухого вещества на колонку и фрагмент масс-спектра тестового раствора HCB (внизу), полученный интегрированием хроматографического пика, соответствующего по времени выхода HCB. Из рис. 4 видно, что при этих условиях отношение сигнал/шум ~ 20.

Рис. 4. Фрагмент хроматограммы с пиком HCB (вверху) и соответствующий ему фрагмент спектра (внизу)

После хроматографического разделения исследуемой смеси и получения масс-спектров компонентов, программное обеспечение приборного комплекса позволяет провести идентификацию полученных масс-спектров, используя внешнюю базу данных NIST. Например, оценка совпадения вещества HCB в расчете 2 пг сухого вещества на колонку (рис. 4.) по всем параметрам превышает 80 % и является наивысшей оценкой для данного масс-спектра.

ВЫВОДЫ

Основываясь на представленных материалах, можно сделать вывод о том, что разработанный в ИАП РАН аналитический комплекс ГХ-ВПМС МХ5311 по своим основным аналитическим параметрам не уступает современным зарубежным аналогам (LECO Pegasus HT TOFMS; JEOL Accu-TOF GCv 4G). Заложенные в разработанный прибор решения позволяют использовать его в тандеме с высокоскоростной газовой хроматографией (Rapid GC), а также с системами двумерной ГХ (GC × GC). Дальнейшее улучшение приборного комплекса может идти по пути роста разрешающей способности, массовой точности и увеличения номенклатуры источников ионов (химическая ионизация, полевая ионизация, прямой ввод). Фактически рассматриваемый прибор МХ5311 является первым российским приборным комплексом ГХ-МС с источником ионов типа ЭУ на основе времяпролетного масс-анализатора.